Энцефалопатия сочетанная с синдромом внутричерепной гипертензии

Синдром внутричерепной гипертензии — комплекс отклонений, при котором наблюдается повышение давления в черепной коробке. Данное состояние является одним из признаков множества неврологических болезней. Встречается как у взрослых, так и у малышей, причем в детском возрасте синдром диагностируется с одинаковой частотой у обоих полов, а в зрелости ему больше подвержены мужчины. Отдельно выделяется доброкачественная внутричерепная гипертензия, симптомы которой не связаны с другими болезнями.

Причины

Синдром внутричерепной гипертензии может вызываться повышенным количеством жидкости (ликвора) в мозге, застоем крови либо наличием новообразований (опухолей, гематом) внутри черепной коробки. Объем ликвора увеличивается, если он вырабатывается в избыточном количестве, плохо всасывается или нарушена проходимость путей циркуляции внутричерепной жидкости. Факторы, приводящие к внутричерепной гипертензии:

- травмы головы и головного мозга (даже если с их момента прошло очень много времени);

- менингит и энцефалит;

- врожденные отклонения в развитии ЦНС (идиопатическая внутричерепная гипертензия, синдром гидроцефалии);

- нарушения внутримозговой циркуляции крови (кровоизлияния, энцефалопатия);

- кислородное голодание;

- образование опухолей, гематом.

У детей причинами внутричерепной гипертензии могут быть:

- недоношенность;

- тяжелая беременность матери, роды;

- инфекции (в том числе внутриутробные) и нейроинфекции.

Доброкачественная внутричерепная гипертензия не вызывается никакими заболеваниями. Она проявляется при гипервитаминозе, ожирении, во время беременности. Также данная патология иногда вызывается реакцией организма на прекращение приема некоторых лекарственных препаратов. У женщин она сопровождается нарушением менструального цикла.

Симптомы

Указывать на наличие внутричерепной гипертензии могут следующие признаки:

Указывать на наличие внутричерепной гипертензии могут следующие признаки:

- тяжесть в голове, сильные головные боли, чаще проявляющиеся ближе к утру;

- тошнота и рвота;

- вегетососудистая дистония, проявляющаяся потливостью, колебаниями артериального давления, обмороками;

- нервозность и раздражимость;

- синяки под глазами;

- утомляемость, неспособность быстро и качественно мыслить;

- снижение либидо;

- ослабление зрения;

- сонливость;

- метеозависимость (пики внутричерепной гипертензии при понижении атмосферного давления).

У детей данный диагноз ставится, если к вышеописанным симптомам также добавляются и другие:

- плохой сосательный рефлекс;

- набухание родничка, отсутствие пульсации в нем;

- увеличение окружности головы;

- судороги, вызванные высоким мышечным тонусом.

Диагностика внутричерепной гипертензии проводится только при проявлении нескольких симптомов. Обычно осуществляется с помощью общего осмотра, магнитно-резонансной томографии головного мозга и рентгенографического исследования черепа. Поскольку заболевание имеет сходные признаки с некоторыми иными недугами, необходимо дифференцировать его от, к примеру, красной волчанки.

Лечение

Доброкачественная внутричерепная гипертензия чаще всего слабо выражена, потому в большинстве случаев не требует лечения. Однако следует учитывать, что синдром может привести к частичной атрофии вещества мозга, а это чревато не только снижением интеллекта, но и нарушением регуляции работы многих внутренних органов.

Доброкачественная внутричерепная гипертензия чаще всего слабо выражена, потому в большинстве случаев не требует лечения. Однако следует учитывать, что синдром может привести к частичной атрофии вещества мозга, а это чревато не только снижением интеллекта, но и нарушением регуляции работы многих внутренних органов.

В первую очередь терапия внутричерепной гипертензии направлена на избавление от причины появления синдрома. Для снижения внутричерепного давления часто назначают мочегонные препараты. Однако их прием в течение длительного периода сильно мешает нормальной жизни больного, поэтому в последнее время их назначают только при легких формах внутричерепной гипертензии. Распространение (особенно при лечении детей) получили немедикаментозные способы терапии. К ним относят разработку специального режима потребления жидкости, гимнастические упражнения, а также мануальная и физиотерапия, иглоукалывание. Если при этом устраняется причина возникновения синдрома, то, как правило, этих мероприятий бывает достаточно для полного избавления от симптомов внутричерепной гипертензии.

При особо тяжелых формах течения заболевания (особенно если пациенту грозит потеря зрения) возможно оперативное вмешательство. Пациенту вживляются специальные шунты, через которые происходит отвод излишков мозговой жидкости.

Резидуальная энцефалопатия

Резидуальная энцефалопатия нередко является следствием внутричерепной гипертензии. При этом заболевании происходит гибель клеток центральной нервной системы. Чаще резидуальная энцефалопатия возникает у детей в первые недели жизни вследствие родовых травм и развившейся гипертензии, однако иногда данная патология встречается и у взрослых. Ее признаки:

Резидуальная энцефалопатия нередко является следствием внутричерепной гипертензии. При этом заболевании происходит гибель клеток центральной нервной системы. Чаще резидуальная энцефалопатия возникает у детей в первые недели жизни вследствие родовых травм и развившейся гипертензии, однако иногда данная патология встречается и у взрослых. Ее признаки:

- нарушение памяти;

- эмоциональная нестабильность;

- искажение суточных циклов сна (бессонница ночью, сонливость днем);

- общая слабость;

- высокая утомляемость;

- головные боли, головокружения.

В тяжелых случаях резидуальная энцефалопатия может проявляться и посредством неврологических признаков, таких как судороги, паркинсонизм, параличи (в детском возрасте это особенно опасно). У больных отмечается снижение интеллекта. Резидуальная энцефалопатия — прогрессирующее заболевание. Если она не будет своевременно вылечена, то может повлечь за собой стойкие мозговые нарушения и даже кому.

Диагностика недуга проводится на основе тех же методов, что и при внутричерепной гипертензии, однако дополнительно потребуются еще анализы крови и мочи.

Резидуальная энцефалопатия при отсутствии лечения может стать причиной различных осложнений, среди которых самыми тяжелыми считают эпилепсию и церебральный паралич.

Источник

О повышенном внутричерепном давлении слышали все, но мало кто знает, что это состояние является симптомом ряда опасных болезней врожденного или приобретенного характера. Данная проблема может возникнуть у взрослых и детей после травмы (в том числе родовой), инсульта, инфекции, кровоизлияния в мозг или по другим причинам. При внутричерепной гипертензии (ВЧГ) состояние человека значительно ухудшается вследствие сдавливания разных структур мозга, нарушения снабжения его кровью и кислородом. Без квалифицированной медицинской помощи устранить такую патологию нельзя. Откуда берется эта проблема, как проявляется и лечится – попробуем разобраться.

О повышенном внутричерепном давлении слышали все, но мало кто знает, что это состояние является симптомом ряда опасных болезней врожденного или приобретенного характера. Данная проблема может возникнуть у взрослых и детей после травмы (в том числе родовой), инсульта, инфекции, кровоизлияния в мозг или по другим причинам. При внутричерепной гипертензии (ВЧГ) состояние человека значительно ухудшается вследствие сдавливания разных структур мозга, нарушения снабжения его кровью и кислородом. Без квалифицированной медицинской помощи устранить такую патологию нельзя. Откуда берется эта проблема, как проявляется и лечится – попробуем разобраться.

Патогенез

Головной мозг человека расположен внутри черепной коробки – это замкнутое пространство с ригидными стенками, в котором примерно 80% объема занимает собственно мозговое вещество, около 15% составляет ликвор, остальные 5% отводятся крови. Цереброспинальная жидкость (ликвор) вырабатывается в специальных сосудистых сплетениях, она постоянно циркулирует между желудочками мозга и субарахноидальным пространством, где происходит ее всасывание в венозные синусы. Ликвор выполняет защитную и питательную функцию, а также создает определенное давление на стенки черепа и структуры мозга.

Головной мозг человека расположен внутри черепной коробки – это замкнутое пространство с ригидными стенками, в котором примерно 80% объема занимает собственно мозговое вещество, около 15% составляет ликвор, остальные 5% отводятся крови. Цереброспинальная жидкость (ликвор) вырабатывается в специальных сосудистых сплетениях, она постоянно циркулирует между желудочками мозга и субарахноидальным пространством, где происходит ее всасывание в венозные синусы. Ликвор выполняет защитную и питательную функцию, а также создает определенное давление на стенки черепа и структуры мозга.

В норме ВЧД (внутричерепное давление) человеком не чувствуется, его значение составляет от 3 до 15 мм рт. ст. При кашле, натуживании, поднятии тяжестей или крике может произойти кратковременное повышение ВЧД, которое проходит после возвращения человека в исходное состояние.

Стойкое и длительное увеличение ВЧД приводит к исчерпанию компенсаторных возможностей организма, развивается хроническая внутричерепная гипертензия. Такое случается при нарушении нормальных соотношений всех компонентов черепной коробки (например, из-за увеличения количества ликвора, нарушения венозного оттока, появления отека или патологических объемов в веществе мозга и т.д.). Измерить в обычных условиях показатель интракраниального (внутричерепного) давления, в отличие от артериального давления, нельзя, это можно сделать только во время нейрохирургической операции или при проведении спинномозговой пункции.

Выраженное повышение давления в замкнутом пространстве черепа вызывает развитие такого состояния, как синдром внутричерепной гипертензии. Эта патология опасна тем, что в результате сдавливания мозгового вещества развивается нарушение метаболических процессов в нейронах, может произойти дислокация (смещение) отдельных структур мозга вплоть до вклинивания мозжечка и продолговатого мозга в затылочное отверстие с последующим нарушением жизненно важных функций.

Причины

От чего может повыситься внутричерепное давление? У взрослых и детей есть некоторые отличия в этиологии рассматриваемой проблемы. Общим является тяжесть течения патологии. Выделяют 2 группы причин внутричерепной гипертензии.

- Первая группа

- наличие дополнительного образования, увеличивающего объем мозга (разрастание опухоли, кисты, образование гематомы, аневризмы сосудов головного мозга, развитие абсцесса);

- отек вещества головного мозга, возникший на фоне энцефалита, черепно-мозговой травмы, гипоксии, при ишемических инсультах, отравлениях, при энцефалопатии печеночной этиологии;

- отек церебральных оболочек – пахименингит, арахноидит;

- расстройства ликворной динамики (гидроцефалия) – возникающие вследствие повышения продукции, нарушения всасывания спинномозговой жидкости или наличия препятствия на пути ее оттока.

- Вторая группа:

- увеличение притока крови к мозгу при гипертермии, гиперкапнии (отравление углекислым газом), гипертонии;

- затруднение венозного оттока из полости черепа (например, дисциркуляторная энцефалопатия у пожилых пациентов);

- постоянное повышение внутригрудного или внутрибрюшного давления.

У взрослых пациентов чаще всего встречается гипертензия головного мозга на фоне приобретенной энцефалопатии посттравматического, сосудистого, токсического, дисциркуляторного генеза. В детском возрасте среди причин преобладают факторы врожденного характера:

- различные аномалии развития центральной нервной системы – микроцефалия, врожденная форма гидроцефалии;

- родовые травмы головного мозга и их последствия – остаточная или резидуальная энцефалопатия с внутричерепной гипертензией (проявляется через некоторое время после травмы и гипоксии мозга в родах);

- внутриутробные нейроинфекции (менингиты, арахноидиты, энцефалиты);

- врожденные опухолевые образования головного мозга (краниофарингиома).

По течению различают острую и хроническую формы ВЧГ. Первая обычно является следствием повреждения мозга в результате черепно-мозговых травм, инсультов или инфекций, вторая развивается постепенно на фоне медленно растущих опухолей, кистозных образований или по мере увеличения сосудистых нарушений. Сюда относится резидуальная энцефалопатия у детей и взрослых.

По течению различают острую и хроническую формы ВЧГ. Первая обычно является следствием повреждения мозга в результате черепно-мозговых травм, инсультов или инфекций, вторая развивается постепенно на фоне медленно растущих опухолей, кистозных образований или по мере увеличения сосудистых нарушений. Сюда относится резидуальная энцефалопатия у детей и взрослых.

Выделяют такую патологию, как идиопатическая или доброкачественная внутричерепная гипертензия, этиология которой считается неустановленной. Чаще всего она развивается у женщин с избыточной массой тела. Изучается роль эндокринных нарушений, хронических заболеваний почек, отравлений, лечения кортикостероидными препаратами и антибиотиками. При этой форме гипертензии не обнаруживаются объемные образования, нет тромбоза венозных синусов и признаков инфекционного поражения мозга.

Симптоматика

У маленьких детей интракраниальная гипертензия довольно долгое время может оставаться компенсированной из-за мягкости костей и наличия эластичных швов между ними, этим объясняется продолжительное субклиническое течение болезни. Признаками патологии у младенцев может быть беспокойное поведение, крики, отказ от еды, рвота «фонтаном», выбухание родничка и расхождение швов. При хронической гипертензии дети отстают в нервно-психическом развитии.

У маленьких детей интракраниальная гипертензия довольно долгое время может оставаться компенсированной из-за мягкости костей и наличия эластичных швов между ними, этим объясняется продолжительное субклиническое течение болезни. Признаками патологии у младенцев может быть беспокойное поведение, крики, отказ от еды, рвота «фонтаном», выбухание родничка и расхождение швов. При хронической гипертензии дети отстают в нервно-психическом развитии.

У возрастных пациентов клиническая картина типична, ее выраженность зависит от формы заболевания. При остром течении внутричерепной гипертензии симптомы у взрослых будут яркими:

- сильная головная боль распирающего характера по всему черепу, особенно в симметричных лобных и теменных областях, чаще беспокоит по утрам после подъема с кровати, нарастает при наклонах головы и кашле;

- чувство давления на глаза;

- тошнота, иногда внезапная рвота без предварительной тошноты, особенно по утрам;

- преходящие зрительные нарушения в виде тумана или «мушек» перед глазами, двоение, выпадение полей зрения;

- шумы в голове, головокружение;

- неврологическая картина – появление очаговых симптомов со стороны разных пар черепных нервов.

При резком нарастании ВЧД, например, при острой черепно-мозговой гипертензии, нередко бывают расстройства сознания вплоть до впадения в кому.

Хроническая форма ВЧГ обычно протекает спокойнее. Головная боль может быть постоянной, умеренной интенсивности с периодами усиления. Ухудшение общего состояния пациента наступает постепенно: бессонница, раздражительность, метеочувствительность, хроническая усталость. Иногда могут появляться кризы с повышением артериального давления, головной болью, рвотой, расстройством дыхания и кратковременным нарушением сознания.

Доброкачественная внутричерепная гипертензия в большинстве случае проявляется преходящими нарушениями зрения, которые нередко предшествуют появлению головной боли различной интенсивности, из очаговых симптомов наблюдается двустороннее повреждение отводящей пары черепных нервов, которые иннервируют глазные мышцы и отвечают за поворот глаза кнаружи. Легкая ВЧГ может долго не давать выраженных симптомов, умеренная внутричерепная гипертензия проявляется сильнее при понижении атмосферного давления, делает людей особенно метеочувствительными. Тяжелая форма несет угрозу жизни.

Как диагностировать

При подозрении на ВЧГ, прежде всего, проводится сбор анамнеза, осмотр больного и оценка клинических проявлений заболевания. План обследования определяется в соответствии с выявленными симптомами ВЧГ.

При подозрении на ВЧГ, прежде всего, проводится сбор анамнеза, осмотр больного и оценка клинических проявлений заболевания. План обследования определяется в соответствии с выявленными симптомами ВЧГ.

Точно определить повышение внутричерепного давления можно только при введении иглы манометра в ликворное пространство во время люмбальной пункции или в полости желудочков мозга во время нейрохирургических вмешательств. Это очень сложная и опасная процедура, которая проводится по особым показаниям у взрослых.

Например, спинномозговая пункция является обязательной процедурой при подозрении на субарахноидальное кровоизлияние или менингит. Инвазивное измерение ВЧД с помощью специальных датчиков, размещаемых в полости черепа, чаще всего используется при отеке головного мозга, вызванном тяжелой черепно-мозговой травмой. Остальные методы позволяют определить только косвенные признаки внутричерепной гипертензии. Что это такое:

- Отечность зрительных нервов, расширение и извитость венозных сплетений – такое заключение может сделать офтальмолог при осмотре глазного дна.

- «Пальцевые вдавления» на рентгенограмме черепа, разрушение спинки турецкого седла – косвенно свидетельствуют о длительном существовании ВЧГ, кроме того, на рентгеновской пленке обычно видны опухоли.

- Значительное снижение нормального венозного потока крови – видно на УЗИ с допплерографией сосудов головы, в сочетании с эхо-энцефалографией можно увидеть расширенные желудочки, смещение структур мозга, наличие опухоли. Данные УЗИ мозга являются не всегда достоверными, поэтому при наличии сомнительных результатов для уточнения диагноза проводится компьютерная томография мозга.

- Разрежение и истончение мозгового вещества по краям желудочков, расширение жидкостных полостей – выявляется на МРТ (магнитно-резонансной томографии) или КТ (компьютерной томографии). Кроме того, этот метод позволяет установить возможную причину повышения ВЧД (опухоль, киста, аневризма и т.д.).

- Смещение барабанной перегородки, выявляемое при осмотре уха.

Все данные, полученные во время обследования, сопоставляются с имеющимися жалобами больного и клиническими признаками, только на основании совокупности всех результатов ставится диагноз и проводится лечение внутричерепной гипертензии.

Для точной постановки диагноза обычно бывает достаточно получить заключение КТ и оценить состояние глазного дна.

Чем и как лечить

Лечение внутричерепной гипертензии проводится консервативными и хирургическими методами. Медикаментозная терапия рекомендуется при хронической форме патологии без выраженного прогрессирования или при медленной динамике симптомов острой формы ВЧГ, если отсутствуют признаки нарушения сознания и дислокации структур мозга.

Лечение внутричерепной гипертензии проводится консервативными и хирургическими методами. Медикаментозная терапия рекомендуется при хронической форме патологии без выраженного прогрессирования или при медленной динамике симптомов острой формы ВЧГ, если отсутствуют признаки нарушения сознания и дислокации структур мозга.

Основой терапии являются мочегонные препараты, выбор которых зависит от тяжести заболевания. Острое течение требует использования осмотических диуретиков (Маннитол, Маннит), в остальных ситуациях применяют Фуросемид (Лазикс), Верошпирон, Альдактон, Гипотиазид. При доброкачественной ВЧГ препаратом выбора является Диакарб.

Одновременно проводится терапия причины гипертензии: антибиотики назначаются при инфекционно-воспалительных поражениях мозга, венотоники – при венозном застое, дезинтоксикация – при отравлениях и т.д. Женщинам с доброкачественной формой ВЧГ требуется консультация эндокринолога и снижение веса.

По показаниям используются метаболитные препараты (Глицин, Пирацетам и другие), хотя их эффективность и спорна. Кроме этого, в комплекс консервативной терапии входят лечебно-охранительные мероприятия с ограничением нагрузки на зрение.

В случае неэффективности медикаментозной терапии или при быстром прогрессировании патологии применяются хирургические методы лечения. Операции проводятся в двух режимах:

- Экстренные вмешательства – выведение избытка жидкости с помощью пункции желудочков мозга и установки катетера. В крайних случаях выполняется декомпрессионная трепанация черепа (искусственно создается дефект в костях с одной стороны черепа для уменьшения сдавливания мозга).

- Плановые операции – прокладывание искусственного пути для оттока ликвора (шунтирование), при этом лишняя жидкость направляется из черепа в брюшную полость.

Лечить ВЧГ народными средствами можно только после обследования и установления причины патологии. Травяные сборы с содержанием мочегонных и седативных растений применяются для усиления эффекта от основной терапии при доброкачественном течении болезни, особенно при расстройстве мозгового кровообращения, нарушении оттока венозной крови. Для детей обязательна предварительная консультация невролога или нейрохирурга. Прогноз при ВЧГ будет благоприятным только после устранения причины, вызвавшей патологию.

Источник

Гипертоническая энцефалопатия — это хроническое прогрессирующее поражение мозговых тканей, обусловленное нарушениями церебральной гемодинамики у пациентов с длительно протекающей, плохо контролируемой артериальной гипертензией. Клинически проявляется симптомами дисциркуляторной энцефалопатии. Диагностируется гипертоническая энцефалопатия при сопоставлении данных неврологического осмотра, заключения кардиолога и психиатра, результатов исследований мозговой гемодинамики и церебральной МРТ. Лечение проводится на фоне приёма антигипертензивных средств, включает сосудистые, ноотропные, нейропротекторные и симптоматические фармпрепараты.

Общие сведения

Среди причин дисциркуляторной энцефалопатии артериальная гипертензия занимает второе место после атеросклероза. В МКБ-10 гипертоническая энцефалопатия (ГЭ) выделена как отдельный вид энцефалопатии, развивающийся у больных с гипертонической болезнью или длительно текущими симптоматическими гипертензиями. Термин введён в 1985 году отечественными нейрофизиологами И.В. Ганушкиной и Н.В. Лебедевой. В отличие от атеросклеротической энцефалопатии гипертоническая протекает с преимущественным поражением мозговых сосудов мелкого калибра. Однако разделение данных энцефалопатий весьма условно, поскольку гипертоническая энцефалопатия сопровождается быстрым развитием атеросклеротических изменений церебральных сосудов.

Гипертоническая энцефалопатия

Причины

Основным этиологическим фактором ГЭ выступает высокий уровень артериального давления (АД). Артериальная гипертензия может иметь первичный характер (гипертоническая болезнь) и развиваться вторично вследствие поражения почек (хронического пиелонефрита, гломерулонефрита, гидронефроза), эндокринных расстройств (феохромоцитомы, гиперкортицизма, первичного гиперальдостеронизма), атеросклероза аорты. Повышенный риск развития ГЭ у гипертоников обуславливают следующие факторы:

- Неконтролируемые высокие цифры АД. Патологические изменения в сосудах наступают быстрее у пациентов, не получающих гипотензивную терапию или получающих её в недостаточном объёме. В ряде случаев не удаётся полностью скорректировать гипертонию при помощи медикаментозной терапии.

- Гипертонические кризы. Каждый резкий подъём АД негативно отражается на состоянии сосудистой стенки, приводит к её истончению, увеличению проницаемости. Подобные изменения обуславливают последующее геморрагическое пропитывание церебральных тканей в месте истончения.

- Перепады АД. Резкие колебания артериального давления обуславливают гипертрофию сосудистой стенки с сужением её просвета, увеличивают износ сосудистых тканей. Гипотония, в том числе обусловленная ятрогенной дилатацией сосудов, приводит к замедлению и недостаточности церебрального кровотока.

- Ночная гипертензия. Ночные подъёмы артериального давления зачастую имеют скрытый характер. Отсутствие своевременной коррекции давления приводит к продолжительному спастическому состоянию мозговых сосудов с развитием ишемических процессов в кровоснабжаемых ими тканях.

- Большое пульсовое давление. Исследования показали, что разница между систолическим и диастолическим давлением 40 мм рт. ст. усугубляет течение сердечно-сосудистой патологии. Постоянное увеличение пульсового давления обуславливает дополнительную нагрузку на сосудистую стенку и мышечный аппарат.

Патогенез

Компенсаторной реакцией на повышение АД является сужение мелких артериол, предупреждающее их разрыв и выравнивающее пульсовое давление. Постоянная гипертония, частые подъёмы давления обуславливают гипертрофию мышечного слоя стенок артериол. В результате происходит утолщение сосудистой стенки и сужение просвета. Указанные процессы наблюдаются в сосудах всех тканей, но более выражены в органах-мишенях: головном мозге, почках, сердце. Уменьшение просвета церебральных артериол вызывает падение мозговой перфузии, развитие хронической ишемии головного мозга. Вследствие постоянного дефицита кислорода и питательных веществ в церебральных структурах происходят дегенеративные процессы. Присоединение атеросклеротических изменений усугубляет недостаточность мозгового кровообращения и её клиническую симптоматику.

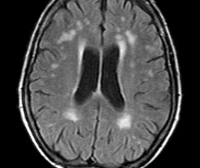

Морфологически отмечается раннее поражение белого мозгового вещества, демиелинизация нервных волокон, расширение периваскулярных пространств. Изменения носят диффузный характер, наблюдаются симметрично в обоих полушариях, первоначально локализуются вдоль боковых желудочков, распространяются перивентрикулярно. Наряду с диффузными дегенеративными процессами в белом церебральном веществе отмечаются отдельные локальные фокусы — лакунарные инфаркты.

Классификация

Гипертоническая энцефалопатия отличается постепенным прогрессированием дегенеративных изменений в церебральных тканях и усугублением симптоматики. Понимание, на каком этапе течения находится патологический процесс, необходимо для корректного подбора терапии и оценки прогноза заболевания. Поэтому специалисты в области практической неврологии выделяют 3 основные стадии ГЭ:

- I стадия — преобладают субъективные жалобы на утомляемость, невнимательность, головные боли, ухудшение памяти. Объективная симптоматика скудная, когнитивные отклонения выявляются лишь при тщательном проведении специального тестирования.

- II стадия — в клинической картине появляются чёткие неврологические синдромы: вестибулярный, пирамидный, атактический, дисмнестический, подкорковый. В большинстве случаев отмечается преобладание одного из указанных синдромов. Когнитивные нарушения умеренные. Профессиональная деятельность затруднительна, социальная адаптация снижена.

- III стадия — наблюдается сочетание и одновременное нарастание нескольких неврологических синдромов. Возможно присоединение паркинсонизма, эпилептических приступов, псевдобульбарного синдрома. Отмечаются грубые когнитивные расстройства вплоть до деменции. Работа по профессии невозможна. Бытовая адаптация нарушена.

Симптомы гипертонической энцефалопатии

Заболевание начинается с медленно прогрессирующей неспецифической симптоматики. Пациенты жалуются на затруднения концентрации внимания, снижение памяти, повышенную утомляемость, частые цефалгии, иногда — головокружения. По мере прогрессирования жалобы усложняются, формируется симптоматика отдельных неврологических синдромов. При вестибулярной атаксии больные указывают на шаткость при ходьбе, нарушение координации. При дисмнестическом синдроме доминирует расстройство памяти, при пирамидном — мышечная слабость, чаще по типу лёгкого гемипареза. Подкорковые нарушения приводят к возникновению тремора, гиперкинезов, вторичного паркинсонизма.

Наблюдается снижение скорости и продуктивности мышления, сужение круга интересов, сложности организации собственной деятельности (апраксия), нарушение мотивации. Дисфункция когнитивной сферы обуславливает отсутствие адекватной критики по отношению к своему состоянию. Наблюдается повышенная эмоциональная лабильность, иногда поведенческие и аффективные расстройства. Клиническая картина отличается «мерцанием» симптомов, периодическим транзиторным улучшение состояния.

Гипертоническая энцефалопатия III стадии характеризуется грубой органической и когнитивной симптоматикой. Отмечается апраксия, агнозия, амнезия, распад интеллектуальных способностей, изменение личности, полная потеря профессиональных навыков. Развивается сосудистая деменция, сопровождающаяся неадекватным поведением, психическими изменениями. Усугубляется неврологическая симптоматика, возможен псевдобульбарный паралич: дизартрия, расстройство глотания, насильственный плач. Вследствие лакунарного инфаркта возможно возникновение эпилептических пароксизмов, синкопальных состояний. Нарастание пирамидного, атактического, паркинсонического синдромов ограничивает возможность самообслуживания и самостоятельного передвижения.

Осложнения

Хронически протекающая гипертоническая энцефалопатия зачастую сопровождается отдельными острыми эпизодами, возникающими на фоне быстрого нарастания АД. Они обусловлены срывом сосудистой регуляции и гипотонической дилатацией интрацеребральных сосудов, следствием которой является пропотевание плазмы крови с образованием периваскулярного отёка. При отсутствии своевременного лечения острая гипертоническая энцефалопатия может осложниться лакунарным инфарктом, ишемическим или геморрагическим инсультом. Попёрхивание пищей вследствие дисфагии при псевдобульбарном синдроме опасно возникновением асфиксии, забросом пищевых частиц в дыхательные пути с развитием аспирационной пневмонии.

Диагностика

Гипертоническая энцефалопатия предполагается в каждом случаев возникновения характерной неврологической симптоматики на фоне хронической артериальной гипертензии. Диагностический поиск направлен на исключение иной церебральной патологии, оценку степени имеющихся сосудистых и церебральных изменений. Основными этапами диагностики являются:

- Осмотр невролога. В начальной стадии неврологический статус без особенностей, возможна анизорефлексия. Специальное когнитивное тестирование определяет лёгкие мнестические, праксические и гностические изменения.

- Консультация кардиолога. Необходима для подтверждения диагноза гипертонической болезни. По показаниям проводится ЭКГ, ЭхоКГ, суточный мониторинг АД

- Обследование психической сферы. Производится психиатром, нейропсихологом при подозрении на наличие психических отклонений. Психический статус оценивает путём беседы, наблюдения и тестирования.

- Лабораторные исследования. Важное значение имеет определение уровня холестерина, липидного спектра крови. В комплексном обследовании для оценки функции почек необходим общий анализ мочи, биохимия крови, проба Реберга.

- Исследование церебральной гемодинамики. Применяется дуплексное сканирование церебральных сосудов, транскраниальная УЗДГ, МРТ сосудов головного мозга. Обследования позволяют выявить сужение просвета артериол, оценить его степень, определить локализацию и распространённость наиболее выраженных изменений.

- Томография. МРТ головного мозга — наиболее информативный метод в диагностике морфологических изменений мозговых тканей. Позволяет выявить диффузные дегенеративные изменения, очаги перенесённых лакунарных инфарктов у пациентов с II — III стадией ГЭ, исключить прочую органическую патологию мозга.

При наличии пароксизмальной активности показано проведение электроэнцефалографии, консультация эпилептолога. Выявление почечной дисфункции по результатам лабораторных анализов является поводом для включения в перечень необходимых обследований УЗИ почек и консультации нефролога. Дифференцируется энцефалопатия гипертонического генеза от опухоли головного мозга, энцефалита, медленных инфекций ЦНС, болезни Паркинсона, демиелинизирующих заболеваний, болезни Крейтцфельдта-Якоба, Альцгеймера. На сосудистый характер поражения указывают данные цереброваскулярных исследований, обнаружение на МРТ следов лакунарных инфарктов.

Лечение гипертонической энцефалопатии

Успешность терапии ГЭ напрямую зависит от эффективности коррекции артериальной гипертонии. Неврологическое лечение осуществляется на фоне гипотензивной терапии, лечения заболевания, обуславливающего высокий уровень давления. Основными направлениями лечения выступают: улучшение церебральной перфузии, поддержание метаболизма мозговых тканей, восстановление функции ЦНС. Базовыми группами препаратов являются:

- Сосудорасширяющие средства. Позволяют купировать основное патогенетическое звено ГЭ — спазм артериол. Применяются фармпрепараты без побочного синдрома «обкрадывания»: блокаторы кальциевых каналов, антагонисты a2–адренорецепторов, ингибиторы фосфодиэстеразы.

- Препараты, улучшающие микроциркуляцию. Показан длительный приём антикоагулянтов: ацетилсалициловой кислоты, дипиридамола. Улучшению циркуляции крови способствует приём пентоксифиллина.

- Нейропротекторы. Необходимы для повышения устойчивости нервных клеток к хронической гипоксии и уменьшенному поступлению питательных веществ. Применяются антиоксиданты (этилметилгидроксипиридина сукцинат, липоевая кислота), аминокислотные препараты (гамма-аминомасляная кислота, глицин).

- Симптоматические средства. Назначаются в зависимости от текущих нарушений и симптомов, которыми сопровождается энцефалопатия. При когнитивном снижении показаны ноотропы, при гиперлипидемии — фармпрепараты группы статинов, при психических отклонениях — седативные, нормотимики, транквилизаторы, при эпилептических пароксизмах — антиконвульсанты.

Прогноз и профилактика

Эффективность лечебных мероприятий зависит от стадии ГЭ, причинного заболевания, возможности полноценной коррекции АД, наличия сопутствующей патологии (атеросклероза, эндокринных нарушений). Комплексное неврологическое лечение на фоне стабилизации артериального давления в I стадии обеспечивает длительную интеллектуальную сохранность и работоспособность пациентов. Если гипертоническая энцефалопатия находится в III стадии, терапия способна только облегчить неврологические проявления и несколько замедлить прогрессирование заболевания.

Основной профилактической мерой, способной предупредить развитие энцефалопатии у гипертоников, выступает поддержание оптимального уровня АД. Необходимо постоянное диспансерное наблюдение пациента кардиологом. Важным моментом антигипертензионной терапии является исключение резких колебаний и ночных подъёмов АД. Вторичная профилактика заключается в регулярном наблюдении у невролога, прохождении повторных курсов сосудистой и нейропротекторной терапии.

Источник