Негативные и продуктивные симптомы и синдромы

Психопатологи́ческий симпто́м (от др.-греч. σύμπτομα «случай, совпадение, признак») — характерное проявление или внешний признак какого-либо расстройства психической деятельности (например, расстройства сознания, внимания, воли или влечений, восприятия, мышления, интеллекта, памяти, эмоций, либо признак двигательного расстройства)[1]. Проявления, признаки психических функциональных или органических нарушений и заболеваний, свидетельствующие об изменении обычного или нормального функционирования организма[2]. Психопатологические симптомы устанавливаются врачом-психиатром при исследовании пациента и используются для постановки диагноза конкретного психического расстройства. Совокупность таких симптомов, объединённых единым патогенезом, называется психопатологическим синдромом. При различных психических расстройствах в клинической картине присутствуют разные виды симптомов, дифференциация которых необходима для более точной диагностики расстройства. Психиатрическая семиотика, или симптоматология, — медицинская наука о таких признаках и симптомах.

Виды симптомов[править | править код]

Английским неврологом Хьюлингсом Джексоном (1835—1911) было описано «послойное» построение психической деятельности и двойной эффект поражений мозга: «негативные» проявления вследствие непосредственного эффекта поражения и «позитивные» в виде вторичных феноменов[3]. Идеи Хьюлингса оказали влияние на психиатрию и описательную психопатологию и стали традицией в классификации симптомов[3].

Продуктивные симптомы («позитивные» или «плюс-симптомы»)[4][5] — неспецифическая реакция неповреждённых слоёв нервной системы на причину расстройства. Представляют собой качественно новые признаки, не имевшиеся до заболевания. Примерами могут служить бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение, кататонические состояния, расстройства настроения (депрессивные или маниакальные состояния) и нарушение стройности мышления.

Несмотря на то что данные симптомы неспецифичны проявлениям дизонтогенеза, их длительное воздействие может привести к формированию одной из его форм.

Негативные симптомы («дефицитарные» или «минус-симптомы»)[4][5] — проявления самого́ патологического процесса, связанные с этиологическим фактором. Характеризуются как явление «выпадения» в психической деятельности. К ним относятся: снижение энергетического потенциала и апатия, бедность речи, ухудшение процессов мышления, памяти, интеллектуальной деятельности, асоциальность, социальная изоляция.

В процессе диагностики детей часто встает задача отграничения негативных симптомов от явлений дизонтогенеза, так как иногда «выпадение» той или иной функции может быть следствием нарушения её развития. Например, негативные расстройства при ранней детской шизофрении, которая сама говорит о неравномерности развития психических функций.

Помимо этого, симптомы делят на функциональные и органические, сенестопатические и эффекторные, неблагоприятные и благоприятные[6].

По Снежневскому, развитие психического расстройства сопровождается увеличением количества симптомов, изменениями в их взаимоотношениях и возникновением новых психопатологических симптомов.

Классификация симптомов[править | править код]

Ниже представлены основные и самые важные группы психопатологических симптомов:

- Симптомы кататонических расстройств:

- Симптом капюшона

- Негативизм

- Симптом воздушной подушки

- Симптом Павлова

- Мутизм

- Стереотипия

- Эхо-симптомы:

- Эхопраксия

- Эхолалия

- Симптомы расстройства воли:

- Абулия

- Парабулия

- Гипобулия

- Симптомы расстройств восприятия:

- Галлюцинация

- Слуховая галлюцинация

- Метаморфопсия

- Симптомы расстройств мышления:

- Бред

- Сверхценная идея

- Бредоподобная идея

- Персеверация

- Патологическая обстоятельность

- Симптомы расстройств эмоций:

- Уплощённый аффект

- Гипотимия

- Гипертимия

- Экзальтация

- Эйфория

- Дисфория

- Симптомы расстройств памяти:

- Амнезия

- Антероградная амнезия

- Ретроградная амнезия

- Фиксационная амнезия

- Конфабуляция

- Парамнезия

- Криптомнезия

- Амнезия

- Симптомы, типичные для расстройств шизофренического спектра и бредовых расстройств:

- Симптом аутизма

- Симптом передачи (открытости) мыслей

- Псевдогаллюцинация

- Симптом эха мыслей

- Симптом вкладывания мыслей

- Симптом отнятия мыслей

- Симптом блокировки мыслей

- Речевая бессвязность

- Шизофазия

Психопатологические симптомы в детской психиатрии[править | править код]

При работе с детьми необходимая чёткая дифференциация психопатологических симптомов, чтобы отличать симптомы дизонтогенеза и симптомы психического расстройства.

Возрастные симптомы[5][7] являются патологически искажёнными и гротескными проявлениями нормального возрастного развития. Данные симптомы являются специфичными больше для возраста, чем для самого заболевания, и могут проявляться при различных психических патологиях: детском типе шизофрении, органических поражениях мозга, невротических состояниях.

В каждом возрастном периоде имеются свои специфические для данного этапа возрастные симптомы, которые обусловлены онтогенетическим уровнем реагирования организма на вредности.

Российский детский психиатр, профессор и (1979) выделил 4 уровня нервно-психического реагирования у детей и свойственные им возрастные симптомы[5][7]:

- Сомато-вегетативный (0—3 года) — повышенная возбудимость, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, расстройство сна, аппетита, навыков опрятности, страхи.

- Психомоторный уровень (4—10 лет) — преобладают гипердинамические расстройства: тики, заикание, двигательная расторможённость, страхи.

- Аффективный уровень (7—12 лет) — страхи, аффективная неустойчивость, дромомания, негативизм и агрессия. На данном этапе повышается риск развития психогений. Это обусловлено началом формирования самосознания у подростка.

- Эмоционально-идеаторный (12—16 лет) — преобладают сверхценные идеи и интересы («метафизическая интоксикация»), психогенные реакции в виде эмансипации, протеста, а также идеи мнимого уродства (синдром анорексии, дисморфофобия), страхи.

Однако данные возрастные симптомы могут сочетаться, то есть на последующем этапе развития могут проявляться симптомы, присущие предыдущему уровню нервно-психического реагирования.

Примечания[править | править код]

- ↑ Д. В. Семёнов, А. В. Берсенев. Психопатологические симптомы и синдромы: учебное пособие. — Владимир: Издательство Владимирского государственного университета, 2006. — 88 с. — ISBN 5-89368-671-3.

- ↑ Психология. А—Я. Словарь-справочник / Пер. с англ. К. С. Ткаченко. — М.: ФАИР-ПРЕСС. Майк Кордуэлл. 2000.

- ↑ 1 2 Всемирная организация здравоохранения. Лексикон психиатрических и относящихся к психическому здоровью терминов. — 2 изд. — К.: «Сфера», 2001. — ISBN 966-784-125-1.

- ↑ 1 2 Исаев Д. Н. Психопатология детского возраста: Учебник для вузов. — СПб.: СпецЛит, 2001. — 463 с — ISBN 5-299-00187-8

- ↑ 1 2 3 4 Лебединская К. С., Лебединский В. В. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте: Учебное пособие для вузов. — 8-е изд., испр. и доп. — М.: Академический Проект; Трикста, 2013. — 303 с. — (Gaudeamus). ISBN 978-5-8291-1504-3 (Академический Проект) ISBN 978-5-904954-25-3 (Трикста)

- ↑ Стоименов Й. А., Стоименова М. Й., Коева П. Й. и др. Психиатрический энциклопедический словарь. — К.: «МАУП», 2003. — 1200 с. — ISBN 966-608-306-X.

- ↑ 1 2 Левченко И. Ю. Патопсихология: Теория и практика. — М.: Академия, 2000. — 232 с.

Литература[править | править код]

- Ковалёв В. В. Психиатрия детского возраста. — М.: «Медицина», 1979. — 608 с.

Источник

Общая психопатология — раздел психиатрии, который занимается изучением отдельных проявлений психических расстройств (симптомов и синдромов). Выделение и квалификация симптомов представляет собой первый уровень психиатрической диагностики. Симптом — строго фиксированное по форме описание признака, соотнесенного с определенной патологией. Это — терминологическое обозначение патологического признака.

Не каждый признак является симптомом, а только тот, который имеет причинно-следственные связи с патологией. Специфическими для психиатрии являются психопатологические симптомы. Они делятся на позитивные и негативные. Позитивные обозначают привнесение чего-то нового в психику в результате болезненного процесса (галлюцинации, бред, кататонические расстройства).

Негативные включают признаки обратимого или стойкого ущерба, изъяна, дефекта вследствие того или иного болезненного психического процесса (амнезия, абулия, апатия и т.п.). Позитивные и негативные симптомы в клинической картине болезни проявляются в единстве, сочетании и имеют, как правило, обратно пропорциональное соотношение: чем более выражены негативные симптомы, тем меньше, беднее и фрагментарнее — позитивные.

Совокупность всех симптомов, выявленных в процессе обследования конкретного больного, образует симптомокомплекс. Синдром — закономерное сочетание симптомов, которые связаны между собой единым патогенезом и соотносятся с определенными нозологическими формами. Синдромы, также как и симптомы, делятся на позитивные и негативные.

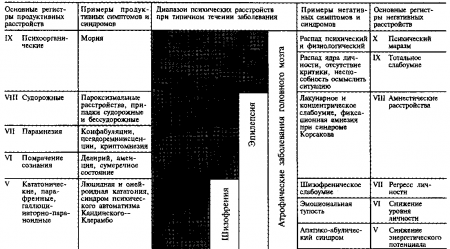

По тяжести выделяют следующую последовательность позитивных синдромов:

-Эмоционально-гиперэстетические расстройства

-Аффективные (депрессивные и маниакальные)

-Невротические (навязчивости, истерические, ипохондрические)

-Паранояльные, вербальный галлюциноз

-Галлюцинаторно-параноидные, парафренные, кататонические

-Помрачение сознания (делирий, аменция, сумерки)

-Парамнезии

-Судорожные

-Психоорганические

Негативные психопатологические синдромы представлены в следующей последовательности (по критерию тяжести):

-Истощаемость психической деятельности

-Субъективно осознаваемая измененость «Я»

-Объективно определяемая измененность личности

-Дисгармония личности

-Снижение энергетического потенциала

-Снижение уровня личности

-Регресс личности

-Амнестические расстройства

-Тотальное слабоумие

-Психический маразм

27. Уровни нарушения психики:

r непсихотический (невротический, психопатический).

r психотический

r «дефицитарный» уровень нарушения психики.

Все психические расстройства по степени тяжести делятся на психотические и непсихотические.

Психотические расстройства (психозы) характеризуются:

1) грубой дезинтеграцией психики — неадекватностью психических реакций и отражательной деятельности процессам, явлениям, событиям, ситуациям; наиболее грубой дезинтеграции психической деятельности соответствует ряд симптомов — так называемые формальные признаки психоза: галлюцинации, бред, однако разделение на психотические и непсихотические уровни в большей степени имеет четкую синдромальную ориентацию — параноидный, онейроидный и иные синдромы;

2) исчезновением критики (некритичностью) — невозможностью осмыс ления происходящего, реальной ситуации и своего места в ней, прогнозирова ния особенностей ее развития, в том числе в связи с собственными действи ями; больной не осознает свои психические (болезненные) ошибки, накло~ ности, несоответствия;

3) исчезновением способности произвольно руководить собой, своим действиями, памятью, вниманием, мышлением, поведением исходя из лич ностных реальных потребностей, желаний, мотивов, оценки ситуаций, свое морали, жизненных ценностей, направленности личности; возникает неадек ватная реакция на события, факты, ситуации, предметы, людей, а также н самого себя.

Непсихотические расстройства характеризуются:

1) адекватностью психических реакций реальности по содержанию, н часто неакдеватной заостренностью по силе и частоте в связи с тем, что резк изменяется чувствительность, реактивность и поводом для реакции становятс незначащие или малозначащие по силе, частоте и т.д. раздражители и ситуации

2) сохранением критичности (но нередко, однако, утрированной, сенситивно заостренной);

3) ограничением способности регулировать свое поведение в соответствии с законами психологии, общества и природы, ситуационной зависимостью психопатологических проявлений.

К непсихотическим расстройствам относятся:

— позитивные синдромы: эмоционально-гиперестетические, аффектив ные (депрессивные и маниакальные), невротические (навязчивые, истериче ские, деперсонализационные, сенестопатические, ипохондрические);

— негативные синдромы: дебильность, синдромы приобретенного психического дефекта.

К психотическим расстройствам относятся:

— позитивные синдромы: психотические варианты маниакальных и д прессивных синдромов, синдромы — паранойяльные и вербальные галлюци нации, кататонические, парафренные (онейроидные), галлюцинаторно-параноидные (синдром Кандинского), помрачения сознания (делирий, аменция сумерки), парамнезии, судорожные и психоорганические;

— негативные синдромы: имбецильность и идиотия, синдромы психического дефекта при снижении уровня и регресса личности, психический маразм.

Определение понятий «ощущение» и «восприятие». Патология ощущений (изменение порогов чувствительности, прорыв интеро- и проприорецепции в сознание) и восприятия (психосенсорные расстройства, иллюзии).

Источник

Понятие продуктивной и негативной симптоматики

Понятия продуктивных и негативных расстройств — одни из основополагающих в психиатрии.

Продуктивной симптоматикой (позитивная симптоматика, плюс-симптом) называют новый болезненный феномен, некую новую функцию, появившуюся в результате болезни, отсутствующую у всех здоровых людей.

Примерами продуктивной симптоматики служат бред и галлюцинации, эпилептиформные пароксизмы, психомоторное возбуждение, навязчивые идеи, сильное чувство тоски при депрессии.

Негативной симптоматикой (дефект, минус-симптом), напротив, именуют ущерб, который наносит болезнь естественным здоровым функциям организма, исчезновение какой-либо способности. Примерами негативной симптоматики являются утрата памяти (амнезия), интеллекта (слабоумие), неспособность испытывать яркие эмоциональные чувства (апатия).

Выделение этих понятий принадлежит английскому невропатологу Дж.Х.Джексону (1835—1911), считавшему, что негативная симптоматика обусловлена деструкцией или временным бездействием клеток мозга, а продуктивная симптоматика — это проявление патологической активности живых клеток и тканей, окружающих болезненный очаг и потому работающих в неестественном, расстроенном режиме. В этом смысле негативная симптоматика как бы указывает на то, какие структуры мозга были разрушены. Она тесно связана с этиологией болезни и более значима для нозологической диагностики, чем продуктивная. Продуктивная же симптоматика является неспецифической реакцией здоровых тканей на раздражающее действие очага и потому может быть общей для различных заболеваний.

Психиатры применяют понятие негативной и продуктивной симптоматики по отношению не только к очаговым, но и ко всем другим поражениям мозга.

Негативная симптоматика является, как правило, необратимой, невосполнимой утратой. Она свидетельствует о длительности заболевания и о глубине поражения психики. Характер негативной симптоматики довольно специфичен и играет существенную роль в диагностике таких заболеваний, как шизофрения, эпилепсия, атрофические процессы.

Продуктивная симптоматика весьма динамична. Она может резко нарастать при обострении заболевания, а затем исчезает сама по себе или под воздействием адекватного лечения. Большинство применяемых в психиатрии психотропных средств предназначено для лечения именно продуктивной симптоматики. Она, как правило, менее специфична и может быть сходной при нескольких различных заболеваниях.

В то же время четкое разделение симптомов на продуктивные и негативные возможно не всегда. Так, обильная, но бессмысленная речь некоторых больных на заключительных этапах шизофрении (разорванность) рассматривается отдельными врачами как признак продукции, а другими — как дефект (утрата способности мыслить целенаправленно).

При многих синдромах негативная и продуктивная симптоматика тесно взаимосвязаны. Так, при синдроме Корсакова выпадение из памяти значительных периодов жизни больного и снижение критики (негативная симптоматика) непосредственно ведут к заполнению образовавшихся пробелов вымыслом и фантазией (конфабуляции — пример продуктивной симптоматики).

Для врачей имеет важное значение положение о стойкости, необратимости негативной симптоматики. Однако в клинической практике наблюдаются и редкие случаи обратного развития некоторых негативных симптомов. Такую тенденцию имеет утрата способности к запоминанию, возникающая остро у больных с корсаковским психозом. В литературе многократно обсуждались случаи обратного развития негативных симптомов шизофрении. Видимо, следует считать, что утрата функции не означает обязательно гибель мозговых структур, выполняющих эту роль. В некоторых случаях дефект обусловлен лишь их временным бездействием. Так, при острых психозах больные теряют способность правильно считать, решать логические задачи, однако позже она восстанавливается. Поэтому глубину и тяжесть негативной симптоматики следует оценивать только по миновании острого приступа болезни.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Страницы: 1 2 3 4 5

Источник

Симптом

– строго фиксированное по форме описание

признака, соотнесенного с определенной

патологией. Это – терминологическое

обозначение патологического признака.

Не каждый признак является симптомом,

а только тот, который имеет

причинно-следственные связи с патологией.

Специфическими для психиатрии являются

психопатологические симптомы. Они

делятся на продуктивные (позитивные) и

негативные.

Продуктивные

обозначают привнесение чего-то нового

в психику в результате болезненного

процесса (галлюцинации, бред, кататонические

расстройства).

Негативные

включают признаки обратимого или

стойкого ущерба, изъяна, дефекта

вследствие того или иного болезненного

психического процесса (амнезия, абулия,

апатия и т.п.).

Позитивные

и негативные симптомы в клинической

картине болезни проявляются в единстве,

сочетании и имеют, как правило, обратно

пропорциональное соотношение: чем более

выражены негативные симптомы, тем

меньше, беднее и фрагментарнее –

позитивные.

Совокупность

всех симптомов, выявленных в процессе

обследования конкретного больного,

образует симптомокомплекс.

Синдром

– закономерное сочетание симптомов,

которые связаны между собой единым

патогенезом и соотносятся с определенными

нозологическими формами.

Синдромы,

также как и симптомы, делятся на

продуктивные

и негативные.

По

тяжести выделяют следующую последовательность

продуктивных синдромов:

Эмоционально-гиперэстетические

расстройства,

Аффективные (депрессивные и маниакальные),

Невротические (навязчивости, истерические,

ипохондрические), Паранояльные, вербальный

галлюциноз, Галлюцинаторно-параноидные,

парафренные, кататонические, Помрачение

сознания (делирий, аменция, сумерки),

Парамнезии, Судорожные.

Психоорганические.

Негативные психопатологические синдромы

представлены в следующей последовательности

(по критерию тяжести): Истощаемость

психической деятельности., Субъективно

осознаваемая измененость «Я»,Объективно

определяемая измененность личности,

Дисгармония личности, Снижение

энергетического потенциала, Снижение

уровня личности, Регресс личности,

Амнестические расстройства, Тотальное

слабоумие, Психический маразм.

Ранги

психических расстройств.

В России широко известна подробная

схема соотношения продуктивных и

негативных психопатологических

синдромов. Смысл этой схемы заключается

в том, что каждый круг более высокого

уровня включает в себя все нижележащие

слои психических расстройств. Это

определяет малую нозологическую

специфичность синдромов низших уровней

(малых синдромов).

Психозы

– это выраженные формы психических

расстройств при которых психическая

деятельность больного отличается резким

несоответствием окружающей действительности,

отражение реального мира грубо искажено,

что проявляется в нарушениях поведения

и проявлении в психозе несвойственных

ей в норме патологических

симптомов

и синдромов (расстройств восприятия,

памяти, мышления, аффективности и

другое). Психоз не порождает новых

явлений, а представляет собой результат

выпадения деятельности высших уровней.

Продуктивная

и негативная симптоматика.

Продуктивной

симптоматикой

(позитивная симптоматика, плюс-симптом)

называют новый болезненный феномен,

некую новую функцию, появившуюся в

результате болезни, отсутствующую у

всех здоровых людей. Примерами продуктивной

симптоматики служат бред и галлюцинации,

эпилептиформные пароксизмы, психомоторное

возбуждение,

навязчивые идеи, сильное чувство тоски

при депрессии.

Негативной

симптоматикой

(дефект, минус-симптом), напротив, именуют

ущерб, который наносит болезнь естественным

здоровым функциям организма, исчезновение

какой-либо способности. Примерами

негативной симптоматики являются утрата

памяти (амнезия), интеллекта (слабоумие),

неспособность испытывать яркие

эмоциональные

чувства (апатия). Негативная симптоматика

является, как правило, необратимой,

невосполнимой утратой. Она свидетельствует

о длительности заболевания и о глубине

поражения психики. Характер негативной

симптоматики довольно специфичен и

играет существенную роль в диагностике

таких заболеваний, как шизофрения,

эпилепсия, атрофические процессы.

Продуктивная

симптоматика весьма динамична. Она

может резко нарастать при обострении

заболевания, а затем исчезает сама по

себе или под воздействием адекватного

лечения. Большинство применяемых в

психиатрии психотропных средств

предназначено для лечения именно

продуктивной симптоматики. Она, как

правило, менее

специфична

и может быть сходной при нескольких

различных заболеваниях.

5.

Методы обследования, применяемые в

психиатрии. Правила сбора анамнестических

сведений, их анализ. Использование

параклинических методов

(лабораторных,инструментальных,

психологических), их диагностические

возможности.

Современные

методы обследования больных должны

обеспечивать получение клинических

данных, доступных количественному учету

и математическому анализу с применением

вычислительной техники для их обработки.

Применяются стандартные вопросники со

строгой фиксацией ответов больных и

учетом выраженности психических

нарушений по ответам. Однако ответы

больных часто не отражают их истинного

состояния, а оценка психиатром выраженности

психических нарушений страдает

субъективностью. Кроме того, в стандартном

вопроснике невозможно предусмотреть

все необходимое для выявления и

регистрации особенностей психического

заболевания.

Более

эффективна регистрация психических

нарушений в виде симптомов и синдромов.

Симптоматологический метод, т. е. учет

всех наблюдаемых у больного симптомов

в период обследования, — все же

трудновыполнимая задача. Кроме того,

состояние больного часто оценивается

врачами различно. Целесообразнее

использовать в эпидемиологических

исследованиях синдромологический

метод, так как синдромы более полно

отражают психическое состояние больных

и несут в себе большую прогностическую

информацию. Исследованиям синдромологическим

методом должны предшествовать тщательная

отработка стандартов обследования

больных, уточнение психопатологического

содержания синдромов, составление для

определенных нозологических форм

глоссариев стандартизованных синдромов.

Эпидемиологическое

изучение шизофрении с использованием

синдромологической характеристики

открыло большие возможности для выявления

закономерностей течения, вероятностного

прогноза, патогенеза и др. Синдромологический

метод можно считать перспективным для

эпидемиологического изучения и ряда

других психических заболеваний, в том

числе и с большими диагностическими

расхождениями. Во многих странах для

изучения заболеваемости применяют

анализ статистических данных о

госпитализированных больных. Возможности

такого анализа ограничены: госпитальная

статистика не отражает реальной

заболеваемости или болезненности, так

как значительное число больных не

пользуется стационарным лечением.

Диагностика

— процесс по возможности более точного

определения и идентификации болезни,

результатом которого является диагноз.

В диагностике психических заболеваний

ведущим остается клинический метод,

который делится на следующие этапы.

1.

Выявление и квалификация симптомов.

2.

Определение их взаимосвязи и квалификация

синдромов.

3.

Оценка динамики развития синдромов в

контексте патогенетических закономерностей

и преморбидных особенностей.

4.

Постановка предварительного диагноза.

5.

Дифференциальная диагностика.

6.

Постановка индивидуального диагноза.

7.

Постановка диагноза в соответствии с

требованиями классификации (клинические

и диагностические критерии).

Психиатрическое

обследование

— часть общего медицинского обследования.

Преследует те же цели, что и в любой

другой врачебной специальности:

1)

выяснить причину обращения больного

(или его родственников, друзей, сослуживцев)

за медицинской помощью;

2)

создать доверительные отношения с

больным, заложив тем самым основу для

взаимодействия с ним в процессе лечения;

3)

сформулировать диагноз и план лечения;

4)

сообщить больному и его близким о своих

выводах.

Психиатрическое

обследование проводят в спокойной,

уютной обстановке, предрасполагающей

к открытому разговору. Умение завоевать

доверие больного требует опыта и

уверенности в себе, однако реальные

условия обследования зачастую далеки

от идеальных. Довольно трудно говорить

с глазу на глаз в шумном приемном

отделении или в общей палате, даже если

отвлекающие факторы сведены к минимуму

(задернуты занавески на окнах и т. п.). И

все же всегда надо проявлять

заинтересованность, сочувствие, симпатию

к больному, стремление понять его и

помочь. Сидеть

следует

на некотором (но небольшом) отдалении

от больного, имея возможность смотреть

ему в глаза. Важно наблюдать за

невербальными реакциями и поведением

собеседника (краска на лице, слезы).

Иногда бывает необходимо записать

некоторые сведения (чтобы затем точнее

воспроизвести ход разговора), но делать

это надо быстро и по возможности редко,

чтобы не прерывать течение беседы.

Удобный способ — делать отметки в

специальном бланке. Процесс сбора

сведений для дальнейших этапов

психиатрической диагностики называется

психиатрическим интервью.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник