Гистиоцитоз легких код мкб

Связанные заболевания и их лечение

Национальные рекомендации по лечению

Содержание

- Синонимы диагноза

- Описание

- Симптомы

- Причины

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Другие названия и синонимы

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса, Легочная эозинофильная гранулема.

Названия

Гистиоцитоз Х.

Синонимы диагноза

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса, Легочная эозинофильная гранулема.

Описание

Гистиоцитоз X (икс), лангергансоклеточный гистиоцитоз — термин, обозначающий группу заболеваний с невыясненной до конца этиологией, при котором патологические иммунные клетки, называемые гистиоцитами и эозинофилы, активно размножаются, особенно в лёгких и костях, что вызывает формирование рубцовой ткани.

Симптомы

Различают 3 формы лангергансоклеточного гистиоцитоза:

• болезнь Хенда — Шюллера — Крисчена,.

• болезнь Абта — Леттерера — Сиве,.

• болезнь Таратынова или эозинофильная гранулёма.

Заболевания отличаются как по течению, так и по прогнозу, но так как это 3 формы одного заболевания, могут наблюдаться их взаимные переходы.

Болезнь Хенда — Шюллера — Крисчена может поражать детей в любом возрасте. Характерны дефекты костей черепа, таза, экзофтальм, несахарный диабет, ожирение, отставание в физическом развитии, гепатомегалия, лимфаденопатия, петехиальная сыпь, себорея, изменения в лёгких, стоматиты. К основному заболеванию может присоединиться вторичная инфекция.

Болезнь Абта — Леттерера — Сиве чаще встречается у детей раннего возраста. Развивается остро, с высокой лихорадкой, кожными высыпаниями в области грудины и позвоночника, гепатоспленомегалией (увеличение печени и селезенки), генерализованным увеличением лимфатических узлов, отитами, мастоидитами, поражением лёгких, поражением плоских костей.

Болезнь Таратынова наблюдается преимущественно у детей школьного возраста. Типичны: общая слабость, повышенная утомляемость, пониженный аппетит, боль в костях (поражаются как плоские, так и трубчатые кости), повышенная СОЭ, иногда эозинофилия. В ряде случаев болезнь протекает бессимптомно и заканчивается самопроизвольным излечением. На рентгенограммах костей обнаруживаются очаги деструкции, чаще округлой или овальной формы без зон склероза. В незначительном числе случаев клиническая картина болезни более яркая: несахарное мочеизнурение, экзофтальм, гепато- или гепатоспленомегалия, анемия, различные изменения кожи и.

Боль в грудной клетке. Глубокий сухой кашель. Жажда. Кашель. Лейкоцитоз. Лимфоцитопения. Молозивоподобные выделения из сосков. Моноцитоз. Ночная потливость у мужчин. Одышка. Понос (диарея). Постоянная жажда. Потливость. Рвота. Ретикулоцитоз. Судороги. Сухость во рту. Тошнота. Эозинофилия.

Причины

Этиология невыяснена. Предполагаются, что в основе гистиоцитоза X лежит некий иммунопатологический процесс, способствующий пролиферации гистиоцитов.

Лечение

Лечение, как правило, проводится в стационаре. При острых проявлениях назначают глюкокортикоиды в сочетании с цитостатиками, например, циклофосфамидом, хотя ни одно средство не является заведомо эффективным. Во всех случаях основная терапия сочетается с симптоматической.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник

Рубрика МКБ-10: C96.6

МКБ-10 / C00-D48 КЛАСС II Новообразования / C00-C97 Злокачественные новообразования / C81-C96 Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей / C96 Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (гематобластоз, гематосаркома)

Определение и общие сведения[править]

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса

Синонимы: гистиоцитоз Х, гранулематоз из клеток Лангерганса

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса представляет собой системное заболевание, связанное с распространением и накоплением в различных тканях (обычно в гранулемах) клеток Лангерганса.

Эпидемиология

Распространенность оценивается на уровне 1-2 / 100000. В большинстве случаев, проявление заболевания происходит в детском возрасте.

Этиология и патогенез[править]

Несмотря на то, был достигнут прогресс в понимании патологии болезни, этиология остается неизвестной.

Клинические проявления[править]

Кости наиболее часто поражаются при гистиоцитозе из клеток Лангерганса (80% случаев), а затем кожа (35% случаев), далее гипофиз (25% случаев). Тем не менее, участие этих органов не влияет на жизненный прогноз. Участие кроветворной системы (цитопения), легкие и печень поражаются гораздо реже (15-20% случаев), но приводит к более тяжелым последствиям. Агрессивный характер гематологических поражений у детей младшего возраста, а также связанные с ними изменения в легких и печени (склерозирующий холангит) и нейродегенеративные проявления (2% случаев) -делают гистиоцитоз из клеток Лангерганса тяжелым заболеванием.

Заболевание может манифестировать одним или нескольким кризами. Это может приводить к развитию различных эстетических или функциональных осложнений — глухота, респираторная или печеночная недостаточность, несахарный диабет, дефицит гормона роста и мозжечковой синдром.

У взрослых (курящие подвержены в большей степени), клиническая картина характеризуется изолированным поражением легких.

Одноочаговый гистиоцитоз из клеток Лангерганса: Диагностика[править]

Диагноз гистиоцитоза из клеток Лангерганса обычно базируется на гистологическом и иммуногистохимическом анализе пораженных тканей.

Торакальная КТ может позволить установить диагноз у взрослых с изолированным поражением легких.

Дифференциальный диагноз[править]

Большой диапазон альтернативных диагнозов можно рассматривать, в зависимости от соответствующей клинической картины и рентгенологических данных.

Одноочаговый гистиоцитоз из клеток Лангерганса: Лечение[править]

Выбор терапевтического подхода зависит от степени заболевания и определяется рутинными обследованиями (клиническое обследование, гемограммы, тесты функции печени, а также костными и рентгенограммами грудной клетки).

Местное лечение, как правило, актуально для форм, ограниченных одним органом.

У детей, лечение системных форм определяется комбинацией кортикостероидов и винбластина.

Отказ от курения необходим у взрослых с поражениями легких.

Вторая линия лечения доступна в специализированных центрах для пациентов с прогрессирующим заболеванием. Учитывая полиморфный и хронический характер заболевания, лечение должно быть многопрофильным. Протоколы лечения для взрослых разработаны в меньшей степени, чем у детей. Долгосрочный последующий мониторинг необходим для обнаружения и лечения возможных осложнений.

Прогноз

Продолжительность жизни обычно не затронута при детских формах патологии, за исключением случаев с гематологическими проявлениями, устойчивыми к терапии первой линии.

Профилактика[править]

Прочее[править]

Эозинофильная гранулема

Синонимs: хронический локализованный гистиоцитоз из клеток Лангерганса

Эпидемиология

Редкое заболевание. Обычно болеют дети и люди молодого возраста, чаще мужчины.

Клинические проявления

Заболевание проявляется одним или несколькими остеолитическими очагами в длинных трубчатых или плоских костях скелета, вызванными гранулематозными разрастаниями. Описаны случаи изолированных эозинофильных гранулем в коже и внутренних органах.

Основные жалобы пациента — боль в пораженных костях и припухлость прилежащих мягких тканей в области верхней или нижней челюсти, сопровождающиеся воспалением и отеком слизистой оболочки, болезненной при пальпации, некрозом и изъязвлением десен. Кожные высыпания неспецифичны и характерны для мультифокальной локализации гранулем. Встречают нодулярные элементы с изъязвлением в перианальной области, ретроаурикулярно. У больных часто развиваются аллергические реакции, у младенцев — пеленочный, себорейный дерматит.

Диагностика

Диагноз ставят на основании данных рентгенологического и гистологического исследований при выявлении массивных инфильтратов из крупных овальных клеток с обильной цитоплазмой и ядрами неправильной бобовидной формы, а также обнаружением маркеров CD1a, HLA-DR, S100 на клетках Лангерганса.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальную диагностику проводят с остеомиелитом, остеогенным раком, саркомой, лимфомой, экстрамаммарной болезнью Педжета, миеломной болезнью, синдромом Папийона-Лефевра.

Лечение

Показано хирургическое иссечение небольших остеолитических очагов или кюретаж. При локализации гранулем в зонах роста костей применяют лучевую терапию низкими дозами или химиотерапию (винбластин в комбинации с преднизолоном, метотрексатом).

Прогноз

Благоприятный. Частота рецидивов после лечения составляет 16%.

Источники (ссылки)[править]

Дерматовенерология [Электронный ресурс] / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427101.html

https://www.orpha.net

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Источник

Рубрика МКБ-10: C96.5

МКБ-10 / C00-D48 КЛАСС II Новообразования / C00-C97 Злокачественные новообразования / C81-C96 Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей / C96 Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (гематобластоз, гематосаркома)

Определение и общие сведения[править]

Болезнь Хэнда-Шюллера-Крисчена

Синонимы: хронический мультифокальный гистиоцитоз из клеток Лангерганса, мультифокальная эозинофильная гранулема

Хронический диссеминированный гистиоцитоз характеризуются обширным поражением скелета и других органов.

Эпидемиология

Редкое заболевание. Первые признаки болезни появляются в детском возрасте, чаще от 2 до 6 лет.

Этиология и патогенез[править]

Клинические проявления[править]

Поражения кожи в виде эритематозно-папулезных высыпаний с желтовато-коричневым оттенком, чаще локализуются в области волосистой части головы, грудины и межлопаточной области, их наблюдают примерно в 30% случаев. Кроме того, в крупных складках отмечают узловатые элементы с изъязвлением. Могут поражаться слизистые оболочки ротовой полости и промежности.

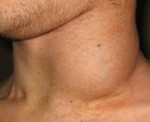

Развернутая клиническая картина встречается у взрослых относительно редко триадой признаков в виде остеолитических дефектов костей черепа, экзофтальма и несахарного диабета. Поражение костей отмечают примерно у 80% пациентов, диабет — у 50% и экзофтальм — у 10%. В процесс могут вовлекаться ребра, лопатки, кости таза. Экзофтальм вызван инфильтрацией

костей орбиты, несахарный диабет — поражением гипоталамуса. У трети пациентов поражаются легкие, возможно развитие гепатоспленомегалии.

Многоочаговый и односистемный гистиоцитоз из клеток Лангерганса: Диагностика[править]

Дифференциальный диагноз[править]

Многоочаговый и односистемный гистиоцитоз из клеток Лангерганса: Лечение[править]

Для лечения используют глюкокортикоиды в сочетании с винбластином или метотрексатом. Для коррекции несахарного диабета используют вазопрессин. Возможна лучевая терапия низкими дозами (в основном остеолитических очагов).

Прогноз

Неблагоприятный. Заболевание имеет хроническое течение, возможны спонтанные ремиссии с постепенным прогрессированием.

Профилактика[править]

Прочее[править]

Легочный гистиоцитоз из клеток Лангерганса

Синонимы: легочный гистиоцитоз Х

Определение и общие сведения

Легочный гистиоцитоз из клеток Лангерганса у вхрослых является редким заболеванием легких, характеризуется накоплением клеток Лангерганса и других воспалительных клеток в мелких дыхательных путях, что приводит к развитию узелковых воспалительных поражений.

Легочный гистиоцитоз из клеток Лангерганса встречается почти исключительно у курильщиков. Точная распространенность и ежегодная заболеваемость не известны. Оба пола одинаково затрагиваются патологией, заболевание в основном встречается в европеоидных и азиатских популяциях. Немногие семейных случаев были описаны, но почти всегда заболевание возникает спорадически.

Этиология и патогенез

Подавляющее большинство пациентов являются курильщиками, однако механизмы, с помощью которых курение индуцирует данное заболевание не известны.

Клинические проявления

Начало заболевания обычно наблюдается в возрасте от 20 до 40 лет. Около двух третей пациентов являются симптоматическими, наиболее распространенными симптомами при постановке диагноза являются непродуктивный кашель и одышка. У 15-20% больных отмечаются системные проявления, в том числе лихорадка, потливость и потеря веса. Боль в груди обычно указывает на развитие пневмоторакса, который встречается примерно у 15% больных. Кровохарканье встречается редко. До 20% пациентов имеют нормальные легочные функциональные тесты на момент постановки диагноза. Течение заболевание варьирует. Легочный гистиоцитоз из клеток Лангерганса может происходить как часть синдрома мультисистемного гистиоцитоза из клеток Лангерганса.

Диагностика

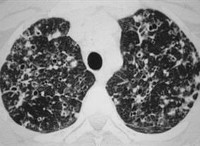

Диагноз следует предполагать при наличии клинических проявлений заболевания на фоне анамнеза курения. Рентгенография и КТ грудной клетки выявляют в начале заболевания характерные ретикулонодулярные инфильтраты, а на поздних стадиях — кистозные аномалии. Биопсия легких иногда необходима для постановки окончательного диагноза. Воспаление бронхиол может сопровождаться различными поражениями интерстиции легких и сосудов.

Дифференциальный диагноз

Наиболее распространенные дифференциальные диагнозы включают в себя эмфизему и кистозные заболевания легких, лимфангиолейомиоматоз и синдром Берта-Хогга-Дьюба.

Лечение

Курильщики должны быть проинформированы о важности отказа от курения, которое может привести к полной или частичной регрессии заболевания и предотвратить необходимость проведения системной иммуносупрессивной терапии. Тем не менее у некоторых пациентов заболевание может прогрессировать, несмотря на отказ от курения. У больных с тяжелым течением или прогрессирующим снижением функции легких можно рассматривать использование преднизолона, циклофосфамида, метотрексата. В отдельных случаях может потребоваться трансплантация легких.

Прогноз

Прогноз для большинства пациентов относительно благоприятный. Осложнения, такие как пневмоторакс и вторичная легочная гипертензия могут сократить продолжительность жизни. У некоторых пациентов развивается прогрессирующий тяжелый вариант болезни, который приводит к дыхательной недостаточности и смерти в течение нескольких лет.

Синдром Хашимото–Притцкера

Синонимы: врожденный гистиоцитоз из клеток Лангерганса

Гистиоцитоз Хашимото–Притцкера представляет собой вариант гистиоцитоза из клеток Лангерганса, характеризуется множественными диссеминированных поражениями кожи (твердые красно-коричневые безболезненные папулы и узелки).

Менее 50 случаев заболевания описано до сих пор. Этиология неизвестна.

Манифестация происходит при рождении или в неонатальном периоде. Поражения кожи могут затрагивать все тело или ограничиваются ладонями, подошвами или кожей головы. Как правило, заболевание не затрагивает внутренние органы. Единичные случаи патологии с вовлечением костного мозга, костей, легких и глаз также были описаны. Гистиоцитоз Хашимото–Притцкера спонтанно регрессирует в течение от 1 до 3 месяцев.

Источники (ссылки)[править]

Дерматовенерология [Электронный ресурс] / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427101.html

https://www.orpha.net

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Источник

Гистиоцитоз Х – это системное заболевание, характеризующееся образованием специфических клеточных гранулем в различных органах и тканях. Наиболее типичные клинические проявления включают кожные высыпания, кашель, односторонний экзофтальм. Также наблюдаются выпадение зубов, увеличение периферических лимфатических узлов, признаки несахарного диабета (полиурия, полидипсия). Диагноз верифицируется путем гистологического исследования кожи, легких или лимфатических узлов. В качестве лечения применяются противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды), химиотерапевтические средства. В случае выраженного поражения легких производится трансплантация органа.

Общие сведения

Гистиоцитоз Х (гистиоцитоз из клеток Лангерганса, легочная эозинофильная гранулема) – системная патология, при которой происходит активная пролиферация клеток Лангерганса в тканях легких, костей, центральной нервной системы, ретикуло-эндотелиальной системы (в печени, селезенке, лимфатических узлах). Течение заболевания варьирует в зависимости от формы и может быть доброкачественным со спонтанной ремиссией или быстропрогрессирующим с высокой вероятностью летального исхода. Распространенность гистиоцитоза составляет 5 на 1 000 000 человек. Преимущественно страдают дети, подростки, взрослые в возрасте 20-30 лет. Гистиоцитоз встречается только у представителей белой расы, чаще у мужчин (соотношение с женщинами 2:1).

Гистиоцитоз X

Причины

На сегодняшний день точная причина гистиоцитоза неизвестна. Предполагается роль иммунной аутоагрессии, вызванной инфицированием вируса герпеса 6-го типа. До сих пор ведутся научные дебаты о наследственной природе заболевания. У 50% пациентов в патологических клетках Лангерганса была обнаружена соматическая мутация гена V600E, кодирующего внутриклеточный сигнальный белок BRAF. Табакокурение рассматривается как один из основных факторов риска (более 90% больных являются курильщиками). Подтверждением этого служит тот факт, что симптоматика уменьшается после прекращения курения даже без применения какого-либо лечения.

Патогенез

Механизм развития гистиоцитоза изучен недостаточно. Основным звеном патогенеза считается накопление в тканях дендритных клеток (клеток Лангерганса, или гистиоцитов). Дендритные клетки синтезируются в костном мозге и мигрируют в дерму, паренхиму легких, ретикулоэндотелиальную систему и т.д. Их основная функция заключается в поглощении антигенов, поступающих из окружающей среды, и презентации Т и В-лимфоцитам для формирования иммунного ответа. После контакта с гистиоцитами лимфоциты начинают выделять провоспалительные цитокины и медиаторы, повышающие активность гистиоцитов и придающие им высокую подвижность.

При гистиоцитозе по неизвестным причинам у дендритных клеток нарушается процесс апоптоза (запрограммированной клеточной гибели). В сочетании с выделяемыми лимфоцитами факторами роста это приводит к их интенсивной пролиферации с последующим слиянием с эозинофилами. В результате образуются гигантоклеточные гранулемы, которые постепенно начинают замещать нормально функционирующую ткань того или иного органа. Присутствие большого количества Т-лимфоцитов в гранулемах позволяет предположить наличие специфического антигена.

Классификация

По локализации очагов выделяют моносистемную форму с единичным или множественным поражением одной анатомической области и мультисистемную форму с признаками нарушения функции органов или без них. Традиционно различают следующие клинические формы:

- Диссеминированная (первично-острая, болезнь Абта—Леттерера—Сиве). Течение напоминает тяжелую системную инфекцию. Характеризуется быстрой генерализацией процесса, прогрессированием легочной недостаточности и высокой частотой летальности. Чаще возникает у детей от 6 месяцев до 2 лет.

- Первично-хроническая (болезнь Хенда—Шюллера—Крисчена). Течение также системное, но более благоприятное, различные органы вовлекаются постепенно. Типична триада Крисчена – несахарный диабет, односторонний экзофтальм и деструкция плоских костей черепа. Встречается у детей и подростков.

- Эозинофильная гранулема (болезнь Таратынова). Наиболее доброкачественный вид. Преимущественная локализация гранулем — кости и легкие. В большинстве случаев развивается у взрослых.

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса

Симптомы гистиоцитоза

Клиническая картина крайне разнообразна. Заболевание начинается с появления общей слабости, повышения температуры тела, которая в основном бывает субфебрильной, но может достигать 40°С. Возможны диспепсические нарушения – тошнота, рвота, диарея. Кожа покрывается зудящими очагами гиперемии с чешуйками или корочками. Иногда наблюдаются геморрагические элементы, длительно незаживающие язвы. Высыпания присутствуют на коже головы, наружного слухового прохода, в области естественных складок (паховой, подмышечной). Увеличиваются лимфатические узлы по всему телу.

Возникает одышка, упорный сухой кашель и боли в грудной клетке. Затруднение дыхания может беспокоить только во время физической нагрузки или присутствовать даже в покое. Присоединяются тупые боли или тяжесть в правом подреберье из-за увеличения печени (гепатомегалии). При выраженном поражении печени кожа приобретает желтушный оттенок. Увеличение селезенки сопровождается болью в левом подреберье. Некоторые пациенты испытывают боль в костях. Деструкция костей глазницы ведет к образованию экзофтальма, чаще одностороннего. Боль в ухе ошибочно диагностируется как бактериальный или грибковый отит и безуспешно лечится антибактериальными и противогрибковыми препаратами. Остеолизис нижней челюсти приводит к периодонтитам и выпадению зубов.

При длительном течении гистиоцитоза больной начинает терять вес. В тяжелых случаях встречаются признаки костномозговой недостаточности – анемический синдром (бледность кожи, головокружение, учащенное сердцебиение), склонность к кровотечениям, сниженная сопротивляемость к инфекциям. Формирование гистиоцитарных гранулем в задней доле гипофиза вызывает угнетение выработки антидиуретического гормона. В результате развивается симптоматика несахарного диабета – сухость во рту, постоянная жажда (полидипсия) и повышенное мочеотделение (полиурия).

Осложнения

Широкая вариативность клинической картины при гистиоцитозе обусловливает разнообразие осложнений. Наиболее характерными считаются патологические переломы костей, особенно компрессионный перелом позвоночника. Типичные осложнения со стороны легких – легочная артериальная гипертензия вследствие диффузного фиброза легочной ткани, спонтанный пневмоторакс из-за разрыва тонкостенных булл. Массивная инфильтрация печени вызывает цирроз с печеночно-клеточной недостаточностью. К редким осложнениям относятся неблагоприятные последствия дефицита антидиуретического гормона (несахарного диабета) в виде гиперосмолярной гипогидратации, проявляющейся двигательным беспокойством, мышечными судорогами, нарушением сознания, вплоть до глубокой комы.

Диагностика

Пациентами с гистиоцитозом занимаются различные врачи – гематологи, пульмонологи, педиатры. Профиль специальности зависит от возраста больного и преимущественно пораженного органа. При общем осмотре отмечаются цианоз (синюшность) губ, участие в дыхании вспомогательной мускулатуры (при дыхательной недостаточности). При аускультации легких выслушивается жесткое дыхание, сухие хрипы по всем легочным полям. Дополнительное обследование включает:

- Лабораторные тесты. В общем анализе крови обнаруживаются ускорение скорости оседания эритроцитов, иногда эозинофилия и панцитопения (уменьшение эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов). В биохимии крови может прослеживаться увеличение печеночных ферментов (АЛТ, АСТ) и повышение осмолярности плазмы. При печеночной недостаточности изменяются показатели коагулограммы (удлинение протромбинового времени, гипофибриногенемия). В анализе мочи наблюдается низкая относительная плотность (гипостенурия).

- Инструментальные исследования. При рентгенографии скелета находят очаги деструкции и остеолизиса, особенно выраженные в плоских костях черепа и длинных трубчатых костях. На рентгенограмме органов грудной клетки видны двусторонние мелкоочаговые затемнения (узелки, буллы), усиление легочного рисунка. Для более точной визуализации легочной ткани назначается компьютерная томография легких высокого разрешения, позволяющая определить их ячеистую деформацию. Результаты измерения функции внешнего дыхания (спирографии) показывают ухудшение диффузионной емкости легких.

- Верифицирующие тесты. Позволяют достоверно установить диагноз гистиоцитоза. При гистологическом исследовании биоптата (чаще кожи, лимфатических узлов или легких) выявляется избыточное количество гигантских клеток Лангерганса с эозинофильной цитоплазмой, бобовидной формой ядра, отсутствием ядрышек. Для идентификации поверхностных специфических маркеров гистиоцитоза (CD 1а и лангерина) проводится иммуногистохимический анализ.

Дифференциальный ряд включает большое количество нозологий и зависит от клинических симптомов гистиоцитоза. Кожные высыпания нужно дифференцировать с экземой, псориазом, атопическим дерматитом. Поражение легких следует отличать от туберкулеза, саркоидоза, лимфогранулематоза. Генерализованный гистиоцитоз дифференцируют с гематологическими заболеваниями (гемофагоцитарный синдром, острый лейкоз). Очаги деструкции костей требуют исключения гиперпаратиреоза, множественной миеломы, остеомиелита.

Рентгенография легких. Диффузные двусторонние узловые затемнения и небольшие кисты в верхней и средней доле

Лечение гистиоцитоза

Пациенты обязательно должны быть госпитализированы в стационар. При тяжелой дыхательной недостаточности показаны ингаляции кислорода или перевод на искусственную вентиляцию легких. При наличии признаков костномозговой недостаточности прибегают к переливанию компонентов крови и применению гранулоцитарного колониестимулирующего фактора.

Этиотропной терапии гистиоцитоза Х не существует. Наиболее важный этап в лечении – отказ от курения. Прекращение курения вызывает улучшение клинической, лабораторной, рентгенологической картины. В качестве патогенетической терапии используют глюкокортикостероиды (преднизолон, метилпреднизолон), химиотерапевтические средства (винбластин, меркаптопурин, этопозид).

Для лечения несахарного диабета назначается заместительная гормональная терапия аналогами вазопрессина (десмопрессин) в виде интраназального спрея или в таблетированной форме. При небольших остеолитических очагах выполняют кюретаж, при выраженной инфильтрации костей – резекцию или дистанционную гамма-терапию. При массивном деструктивном процессе в легочной ткани проводится трансплантация легких.

Прогноз и профилактика

Течение и прогноз при гистиоцитозе Х определяется формой заболевания. Первично-острая форма характеризуется быстропрогрессирующим течением с неблагоприятным прогнозом. Смерть наступает в 70-80% случаев от легочно-сердечной недостаточности. Первично-хроническая форма и эозинофильная гранулема имеют более доброкачественное течение. Риск летальности составляет 15% и 1,5% соответственно. Иногда происходит спонтанное выздоровление. Так как причина развития гистиоцитоза неизвестна, эффективных методов профилактики не разработано. Уменьшить риск возникновения и рецидива может отказ от табакокурения.

Источник