Высшие психические функции синдромы нарушения

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекция 7. ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Среди многочисленных функций, выполняемых головным мозгом, весьма важное место занимает осуществление высшей психической деятельности, которая у человека достигла особенно высокого уровня развития. Информация, поступающая в проекционные зоны коры большого мозга, ее определенная обработка и формирование ощущений приводят к тому, что в ассоциативных зонах на основе их анализа и синтеза, а также сопоставления с предшествующим жизненным опытом, извлекаемым из анналов памяти, образуются более сложные категории — понятия и представления, необходимые для осмысления действительности и формирования адекватного понимания ситуации и осуществления мыслительных процессов.

Врожденные способности, игровые и трудовые навыки, накапливающийся жизненный опыт обеспечивают формирование высших психических функций (ВПФ), проявляющихся, в частности, высоким уровнем возможностей к познанию и способностью к совершению сложных двигательных актов, т.е. к развитию гнозиса(от греч. gnosis — знание, узнавание, предметное восприятие) и праксиса(от греч. praxis — действие). Совершенствование гнозиса и праксиса привело к возможности формирования у человека новой ступени развития психической деятельности — речи. Речь, языкспособствовали развитию абстрактного мышления — высшего достижения природы, способствующего тому, что овладевший речью человек смог достичь исключительного положения среди населяющих Землю живых существ.

В соответствии с концепцией А.Р. Лурия о мозговой системной динамической локализации высших психических функций (ВПФ) каждая психическая функция может быть связана с «работой» разных участков мозга, которые организуются в систему, составляющую нейрофизиологическую основу той или иной психической функции. Одновременно разные психические функции могут содержать в своей структуре общие звенья, и выпадение хотя бы одного из них может приводить к нарушению многих психических процессов. Это возможно даже при поражении всего лишь одного определенного участка мозга, который обеспечивал реализацию этого общего звена разных ВПФ. Здесь имеется в виду, что каждый участок мозга отвечает за что-то специфическое, «своё», что, по А.Р. Лурия, и определяется как «нейропсихологический фактор». Поиск всех этих факторов и описание функций разных участков мозга в обеспечении психических процессов является важной задачей в отечественной нейропсихологии. Кроме понятия «Фактор» в нейропсихологии используются также понятия»синдром» и «симптом».

Фактор — наиболее сложное в нейропсихологии понятие, направленное на преодоление психофизического параллелизма и несущее в себе как физиологическое, так и психологическое содержание. С помощью фактора устанавливается соответствие между двумя основными детерминантами психического отражения: того, что отражается из среды, и того, как это в определенных мозговых зонах осуществляется.

Существующие на сегодняшний день данные позволяют выделить целый ряд факторов, «привязанных» к работе определенных зон мозга на различных уровнях его горизонтальной и вертикальной организации.

Синдром — сочетанное, комплексное нарушение психических функций, возникающее при поражении определенных зон мозга и закономерно обусловленное выведением из нормальной работы того или иного фактора. Таким образом, в синдроме собираются только те симптомы, за которыми лежит одна и та же причина их возникновения, один нейропсихологический фактор. На этом базируется метод синдромного анализа нарушений ВПФ при локальных поражениях мозга: 1) выявление симптомов с помощью нейропсихологических методик; 2) качественная квалификация симптомов, т.е. поиск нейропсихологического фактора, который их обуславливает; 3) анализ синдрома (синдромов) с установлением степени выраженности локального дефекта.

В литературе по нейропсихологии, особенно зарубежной, встречается и другое понимание нейропсихологического синдрома — как наиболее выраженного расстройства какой-либо психической функции.

Симптом — это понятие также употребляется в двух смыслах (как и синдром), соответствующих этапам процедуры нейропсихологического обследования больного. На этапе предварительной ориентировки в общем состоянии психических функций устанавливается проявление их недостаточности (симптомов выпадения) в виде речевых расстройств, нарушений движений и т.д. или симптомов раздражения мозга (например, слуховые обманы при воздействии патологического процесса на височные структуры). Таким образом, на этом этапе симптом понимается лишь как внешнее проявление функционального дефицита или избыточности, но он еще не дифференцирован относительно топики очага поражения. Лишь на следующем этапе возможно проведение целенаправленного его изучения (в сопоставлении со всеми данными о больном) — качественная нейропсихологическая квалификация симптома с установлением нарушенного фактора, лежащего в основе его формирования и придающего ему «локальный» смысл. Топическое значение данных, получаемых с помощью нейропсихологического исследования, оценивается при детальном анализе совокупности связанных друг с другом симптомов, каждый из которых указывает на относительно «жесткую» связь с теми или иными мозговыми структурами.

Первичные нейропсихологические симптомы — нарушение психических функций, непосредственно связанное с нарушением определенного фактора. Вторичные нейропсихологические симптомы — нарушение психических функций, возникающее как следствие влияния первичных нейропсихологических симптомов (по законам системной взаимосвязи с первичными нарушениями).

Следует помнить, что тщательный нейропсихологический анализ структуры нарушений ВПФ адекватно проводить периода заболевания, когда компенсированы расстройства общемозгового характера (отек мозга, выраженный гипертензивный синдром и другие).

Дадежндсть диагностики определяется путем соотнесения данных нейропсихологического исследования с результатами клиничесчкого, злектрофизиологического, рентгенологического и других исдледоданий мозга.

В настоящее время для оценки анатомических структур головного мозга широко используются компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томография, а для исследования его функций — гамма-томография (ГТ — позволяет изучать региональный кровоток в головном мозге), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ — измерение интенсивности локальной утилизации глюкозы мозгом), а также электроэнцефалография (ЭЭГ) — качественная (фиксация устойчивого локального изменения электроактивности мозга) и количественная (компьютерное картирование электрической активности мозга).

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 1313; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

Источник

Раздел 7. Психосоматические расстройства.

. . .

1.5. Синдромный анализ нарушения высших психических функций.

В соответствии с теорией системной динамической организации высших психических функций, при локальных поражениях головного мозга нарушается не какая-то одна психическая функция, а их совокупность, составляющая единый нейропсихологический синдром. Под последним А. Р. Лурия предложил рассматривать закономерное сочетание нейропсихологических симптомов, связанное с выпадением определенного фактора /22/. Целью синдромного анализа является поиск фактора, который приводит к формированию нейропсихологического синдрома. А под фактором понимают те физиологические процессы, которые протекают в определенных мозговых структурах /22, 41/. Нарушение этих факторов и является непосредственной причиной нарушения работы всей функциональной системы, обеспечивающей ту или иную психическую функцию.

Синдромный анализ в нейропсихологической практике опирается на следующие положения:

— необходимость качественной квалификации возникших нарушений психических функций. Качественный анализ предполагает определение формы нарушения психической функции, ответ на вопрос — какой характер носит дефект и почему он появился;

— необходимость анализа и сопоставления первичных дефектов, непосредственно связанных с нарушенным фактором, и вторичных расстройств, которые возникают по законам системной организации функций. Это сопоставление позволяет уяснить структуру нейропсихологического синдрома в целом и поставить топический диагноз;

— необходимость изучения состава не только нарушенных, но и сохранных ВПФ, поскольку, согласно принципу двойной диссоциации Тэйбера, при любом органическом корковом очаге поражения одни функции нарушаются, а другие остаются сохранными.

Е. Д. Хомская выделяет следующие типы факторов, имеющиеся у взрослого человека /41/.

1. Модально-специфические факторы, связанные с работой различных анализаторных систем (зрительной, слуховой, кожно-кинестетической, двигательной). Материальной основой этих факторов являются вторичные зоны коры больших полушарий, составляющих корковые отделы анализаторов.

2. Модально-неспецифические факторы — связаны с работой неспецифических срединных структур мозга (инертности — подвижности нервных процессов, активации — дезактивации, спонтанности — аспонтанности).

3. Факторы, связанные с работой ассоциативных (третичных) областей коры. Они отражают процессы взаимодействия различных анализаторных систем, а также работу третичных зон — префронтальных и височно-теменно-затылочных зон.

4. Полушарные факторы, связанные с работой левого и правого полушарий мозга. Они характеризуют работу всего полушария в целом и определяют полушарные стратегии работы: преобладание абстрактных или конкретных способов переработки информации, сукцессивной (последовательной) или симультанной (одномоментной) организации высших психических функций, произвольной или непроизвольной регуляции психической деятельности.

5. Факторы межполушарного взаимодействия. Обеспечивают закономерности совместной работы левого и правого полушария мозга, связаны со структурами мозолистого тела.

6. Общемозговые факторы, связанные с действием различных общемозговых механизмов, обеспечивающих целостную работу всего мозга (кровообращения, лимфообращения, гуморальными, биохимическими процессами) /41/.

Нарушение ВПФ может иметь различные проявления: в форме грубого расстройства функции, в виде ее патологического ослабления или снижения уровня выполнения функции. Основная классификация нейропсихологических синдромов построена по топическому принципу, т. е. на выделении области поражения мозга. В связи с этим их в первую очередь делят на синдромы поражения корковых отделов и синдромы поражения подкорки.

Корковые нейропсихологические синдромы возникают при поражении вторичных и третичных полей коры больших полушарий. В свою очередь их можно разделить на две категории: синдромы, возникающие при поражении задних отделов мозга, и синдромы, связанные с поражением передних отделов больших полушарий.

Нейропсихологические синдромы поражения задних отделов коры больших полушарий имеют общие черты. Их основу составляют гностические, мнестические и интеллектуальные расстройства, связанные с нарушением различных модально-специфических факторов. К ним относят:

— синдромы поражения затылочных и затылочно-теменных отделов коры больших полушарий. Проявляются в нарушении зрительного гнозиса, зрительной памяти, зрительного пространства, а также в нарушении оптико-пространственного анализа и синтеза;

— синдромы поражения зоны ТРО (третичных височно-теменно-затылочных отделов коры). Данные нарушения приводят к трудностям ориентации во внешнем зрительном пространстве, конструктивной апраксии, расстройству наглядных мыслительных процессов;

— синдромы поражения коры теменной области мозга. В основе этих синдромов лежит нарушение модально-специфических кожно-кинестетических факторов (тактильные агнозии, соматоагнозии);

— синдромы поражения конвекситальной (наружной) коры височной области мозга. Их повреждение приводит к нарушению фонематического слуха, слуховой агнозии, амузии;

— синдромы поражения коры медиобазальных (внутренних) отделов височной области коры больших полушарий. Проявляются в виде модально-неспецифических нарушений памяти, сознания и эмоциональной сферы.

Нейропсихологические синдромы поражения передних отделов коры больших полушарий также не являются однородными и могут проявляться в виде двух синдромов:

— синдром поражения премоторных отделов коры, связанный с нарушением плавности, автоматизированности, последовательности движений;

— синдром поражения коры префронтальной области мозга. Центральными симптомами здесь являются общие нарушения поведения и изменение личности больного.

Что касается синдромов поражения подкорки, то они изучены недостаточно. Но в литературе есть материал о трех типах нейропсихологических синдромов, связанных с поражением глубоких структур мозга /41/:

— синдромы поражения срединных неспецифических структур мозга, проявляющиеся в виде нарушений памяти, внимания и эмоциональных процессов;

— синдромы поражения срединных комиссур мозга. Проявляются в виде нарушения координации движений, затруднения в назывании предметов, попавших в левое поле зрения, а также в форме дископии — дисграфии;

— синдромы поражения глубинных полушарных подкорковых структур (базальные ганглии). В него входит широкий спектр нарушений, которые характерны для поражения как передних, так и задних отделов мозга.

Синдромный подход к анализу нарушений психических функций при локальных поражениях мозга является основным в современной нейропсихологии. И исследования в этом направлении приносят все более интересные данные об особенностях взаимосвязи мозга и психики.

Контрольные вопросы

1. Объясните, как вы понимаете основные положения синдромного анализа высших психических функций.

2. Что такое нейропсихологический фактор?

3. Какова причина нарушения работы всей функциональной системы?

4. Как связаны анализ первичных дефектов и топический диагноз?

5. Какие нейропсихологические факторы можно выделить у взрослого человека?

6. Как связаны между собой нейропсихологический фактор и нейропсихологический синдром?

7. Нейропсихологические синдромы поражения передних отделов коры.

8. Основные проявления нейропсихологических синдромов поражения задних отделов коры.

Психология bookap

9. Механизмы нейропсихологических синдромов, связанных с поражением глубинных структур мозга.

10. Каковы задачи синдромного анализа?

Источник

Асимметрия

функций полушарий большого мозга ведет

к весьма существенным особенностям

клинической картины у больных с

поражением левого или правого полушарий

большого мозга (табл. 15.2). Знание этих

особенностей может способствовать

уточнению топического диагноза.

Таблица

15.2. Особенности нарушений психических

функций при поражении левого и правого

полушарий большого мозга

Левое | Правое |

Нарушение | Расстройство |

Расстройство | Нарушения |

Невозможность вербальную | Нарушение |

Угнетение | Деперсонализация |

Нарушение | Конфабуляции. |

Нарушение | Нарушение |

Затруднение | |

Дисфория, | |

Нарушение |

При

нарушениях развития большого мозга или

его поражении возникают расстройства

высших психических функций, в частности

гнозиса, праксиса и речи, при этом их

реализация во многом определяется

особенностями деятельности определенных

ассоциативных зон коры большого мозга.

Поражение этих зон коры ведет к развитию

вариантов нарушения гнозиса, праксиса,

речи, памяти. Эти расстройства известны

как агнозия, апраксия, афазия, амнезия.

15.3.1. Агнозии

Агнозия

— расстройство гнозиса — нарушения

понимания и узнавания предметов и

явлений, возникающие в связи с расстройством

функций высших гностических (познавательных)

механизмов, обеспечивающих интеграцию

элементарных ощущений, восприятий и

формирование в сознании целостных

образов. Термин «агнозия» введен в 1881

г. немецким физиологом Г. Мунком (Munk H.,

1839-1912).

Агнозии

многовариантны, большинство из них

сенситивные.

Сенситивная

агнозия

— невозможность узнавания и понимания

предметов и явлений на основе отдельных

ощущений (агнозия слуховая, вкусовая,

тактильная, зрительная и пр.) или их

синтеза. Такие формы агнозии обычно

сопряжены с поражением ассоциативных

территорий коры, находящихся поблизости

от соответствующих проекционных зон.

Они могут сочетаться с расстройством

ориентации в месте и времени.

Следствием

сенситивной агнозии являются расстройства

сложных видов чувствительности, в

частности двухмерно- и трехмерно-пространственного

чувства. Эти нарушения возникают при

поражении коры нижних отделов теменной

доли и проявляются в контралатеральных

конечностях.

Пространственная

агнозия

— дезориентация в пространстве или

игнорирование части окружающего

пространства, обычно его левой половины

при патологическом очаге в правой

теменной доле. Больной при этом читает

текст только на правой половине страницы,

срисовывает только правую часть

изображения и т.п.

Слуховая,

или акустическая, агнозия —

вариант сенситивной агнозии, при котором

проявляется расстройство узнавания

слышимых звуков. В случаях поражения

ассоциативных полей в зоне локализации

коркового конца слухового анализатора

в доминантном полушарии, чаще слева,

нарушается фонематический слух, а в

связи с этим и понимание слышимой речи.

Поражение аналогичных корковых полей

справа ведет к нарушению возможности

узнавать неречевые предметные звуки

(шелест листвы, журчание ручья и т.п.),

узнавать и воспроизводить музыкальные

мелодии (амузия), при этом нарушается и

восприятие мелодики слышимой (в том

числе и собственной) речи, ее тембра,

интонации,

что в итоге может проявиться нарушением

узнавания знакомого человека «по

голосу» и вести к неадекватной оценке

слышимых высказываний, так как смысл

речи определяется не только составом

слов, но и интонацией, с которой они

произносятся.

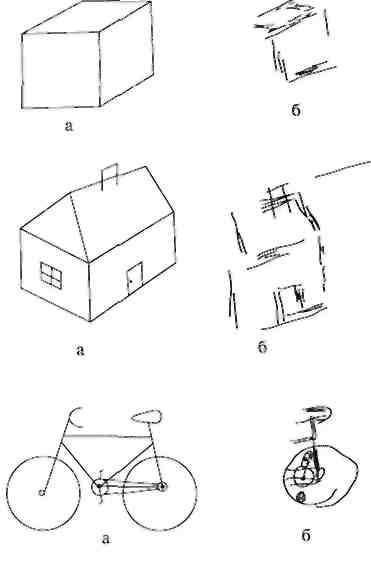

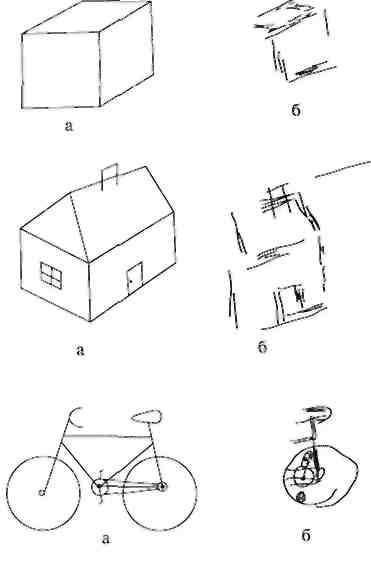

Зрительная

агнозия

— расстройство синтеза отдельных

зрительных ощущений и в связи с этим

невозможность или затруднение

распознавания предметов и их

изображений при сохранном зрении.

Особенно трудно дается узнавание

предмета по его условному (контурному,

штриховому, фрагментарному и т.п.)

изображению (рис. 15.1), трудным оказывается,

в частности, распознание наслоившихся

контурных изображений (рисунки

Поппельрейтера). Зрительная агнозия

возникает при поражении коры

затылочно-теменной области (поля 18, 19,

39). При зрительной агнозии больной не в

состоянии нарисовать заданный

предмет, так как у него нарушено целостное

восприятие его образа (рис. 15.2). Вариантами

зрительной агнозии являются

зрительно-пространственная агнозия,

агнозия на лица, апперцептивная и

ассоциативная агнозия.

Зрительно-пространственная

агнозия, или пространственная апрактагнозия

— зрительная агнозия, при которой

больной испытывает затруднения при

составлении представления о

пространственных отношениях между

предметами. Это ведет к нарушению

способности дифференцировать левое и

правое, к ошибкам при определении

времени по циферблату часов, при работе

с контурной картой, к нарушению возможности

ориентировки на местности, составления

плана комнаты и т.п., при этом у больных

обычно имеются и признаки пространственной

апраксии. Возникает при поражении

третичных ассоциатив-

Рис.

15.1. Пример изображения предметов с

пересекающимися контурами (рис.

Па-пельмейера), используемого для

выявления зрительной агнозии.

ных

зон теменно-затылочных отделов коры

обычно правого полушария мозга. Описал

французский невропатолог P. Marie (1853—1940).

Агнозия

на лица (прозопагнозия)

— зрительная агнозия, проявляющаяся

неузнаванием лиц или портретных

изображений (рисунок, фотография и т.п.)

знакомых, родственников или широко

известных людей (Пушкин А.С., Толстой

Л.Н., Гагарин Ю.А. и т.п.), а иногда на

фотографии или в зеркале больной не

может узнать самого себя. В то же время

знакомых людей он нередко опознает по

одежде, по голосу. Это признак поражения

коры вторичной ассоциативной зоны в

правой затылочно-теменной области.

Описали в 1937 г. Н. НогГи О. Petzel.

Апперцептивная

агнозия Лиссауэра

— вариант зрительной агнозии. Больной

может воспринимать простые фигуры,

например мяч, но не узнает сложные

изображения в связи с ограничением

зрительного восприятия, он распознает

лишь отдельные их признаки (размер,

форма, цвет и т.п.). Однако синтез этих

элементов, а следовательно, и узнавание

предмета в целом больному оказываются

недоступны. Под названием «апперцептивная

душевная слепота» эту форму агнозии

описал в 1898 г. Н. Lissauer.

Рис.

15.2. Выявление пространственной

агнозии.

а

— предлагаемые больному рисунки; б

— попытки скопировать эти рисунки

больным с поражением правой теменной

доли, игнорирующим левую половину

пространства.

При

ассоциативной зрительной агнозии

больной с помощью зрения воспринимает

предметы или их изображения, но не в

состоянии соотнести их со своим прежним

опытом, распознать и определить их

назначение. Больные при этом часто

путают имеющие какое-то сходство предметы

или их изображения, например очки и

велосипед. Очень трудно распознают

силуэтные, стилизованные или контурные

рисунки, особенно в случаях наложения

последних друг

на

друга (рисунки Поппельрсйтера). Все эти

дефекты зрительного восприятия четче

проявляются, когда обследование проводят

в условиях дефицита времени (0,25-0,5

с), регистрируемого с помощью тахистоскопа.

Заболевание обычно проявляется при

поражении теменно-затылочной области

правого полушария мозга. Эту форму

зрительной агнозии описал в 1898 г. Н.

Lissauer как ассоциативную душевную

слепоту. А. Р. Лурия (1973) считал, что в

основе синдрома лежит не оптическая

агнозия, а скорее парагнозия.

Синдром

Балинта

— форма зрительной агнозии, проявляющаяся

«психическим параличом взора», при

котором больной не может воспринимать

одновременно несколько предметных

изображений сразу. Часто сочетается с

апраксией взора. Больной не в состоянии

посмотреть в заданном направлении,

повернуть взор в сторону объекта,

оказавшегося в периферической части

поля зрения. Чаще встречается при

двусторонних или правостороннем

ишемических очагах в теменно-затылочной

области. Недостаточность «зрительного

внимания» проявляется неспособностью

видеть одновременно два или более

небольших объекта, расположенных на

некотором расстоянии друг от друга

(симультанная агнозия). Если предмет

случайно оказался в поле зрения, больной

видит его, но не воспринимает всего

остального, при этом ему трудно разобраться

в архитектонике видимого, например,

видя крест, больной не может указать на

его центр (перекрестье), нарисовать

циферблат часов, не может воспринять

ситуацию в целом, понять сюжетную

картинку и т.п. Синдром Балинта обычно

сочетается с оптической атаксией —

неспособностью указать на предмет или

взять его в руки под контролем зрения

в связи с дезориентацией в пространстве.

Иногда при этом отмечаются также

проявления апраксии. Описал синдром в

1909 г. венгерский психоневролог R. Balint

(1874—1929). Обычно он возникает при

двустороннем поражении преимущественно

нижнетеменно-заты-лочной области больших

полушарий.

Соматоагнозия

— аутотопагнозия,

нарушение схемы своего тела. Ее варианты

— анозогнозия, пальцевая агнозия.

Соматоагнозия — нарушение восприятия

образа собственного тела, который

складывается с раннего возраста на

основе тактильных, кинестетических,

зрительных и других ощущений. Нарушение

схемы тела ведет к неадекватному

восприятию собственного тела, отдельные

части которого на противоположной

патологическому очагу стороне могут

казаться измененными по размерам и

форме (метаморфопсии и ее разновидности

— макро- и микроморфопсии). Возможно

ощущение лишней (третьей) руки или ноги

(псевдополимелия) или отсутствия

(«потеря») какой-либо части или всей

половины тела (анозогнозия, агностический

синдром Ба-бинского, синдром Редлиха),

обычно левой, и может рассматриваться

как вариант односторонней

пространственной агнозии. Соматоагнозия

наблюдается при поражении коры теменной

доли (поля 30 и 40) обычно в правом полушарии.

При локализации очага в аналогичной

зоне левой гемисферы соматоагнозия

встречается в 7 раз реже. Эта патология

может быть признаком органического

поражения таламотеменной системы

(опухоль, инсульт, контузионный очаг и

т.п.), при этом обычно сочетается с

гемипарезом, тяжелым общим состоянием.

Соматоагнозия может быть и одним из

проявлений дереализации и деперсонализации

при эпилепсии, шизофрении и пр.

Вариантом

соматоагнозии можно считать пальцевую

агнозию — сенситивную агнозию, при

которой проявляется неспособность

больного узнавать, называть и

показывать по заданию пальцы своей

руки. Отмечается обычно при поражении

теменно-затылочной области левого

полушария.

Соседние файлы в предмете Судебная психиатрия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

16.09.201737.21 Mб92013_Grazhdanskaya_etnicheskaya_i_regionalnaya_identichnost_Vchera_segodnya_zavtra.pdf

- #

- #

Источник