Синдромы поражений затылочной доли мозга

Разрушение проекционной зоны анализатора (cuneus gyrus lingualis и глубинных отделов sulcus calcarinus) влечет за собой появление одноименной гемианопсии. Более легкие степени поражения вызывают не полную гемианопсию. Гемиопические расстройства могут быть частичными. Так, при поражении cuneus выпадают лишь нижние квадранты в полях зрения, а очаги в gyrus lingualis дают верхнюю квадратную гемианопсию.

При корковых (затылочных) поражениях обычно сохраняются центральные поля зрения, что отличает их от поражений зрительных путей (tr. opticus). Поражения наружных поверхностей затылочных долей приводят не к слепоте, а к зрительной агнозии — неузнаванию предметов по их зрительным образам. Очаги на границе затылочной доли с теменной вызывают алексию (непонимание письменной речи) и акалькулию (нарушите счета).

Могут возникать контралатеральная атаксия (нарушение функции затылочно-мосто-мозжечкового пути), нарушите сочетанного движения глаз, изменение ширины зрачков и расстройства аккомодации.

Раздражение внутренней поверхности затылочной доли влечет за собой возникновение простых зрительных ощущений (фотомы) — вспышки света, молнии, цветные искры и др. Более сложные зрительные ощущения (типа кинематографических картин) появляются при раздражении наружных поверхностей затылочных долей.

Еще одно расстройство возникает при поражении затылочных долей — метаморфопсия (искаженное восприятие формы видимых предметов — контуры их кажутся изломанными, искривленными, они представляются слишком маленькими — микропсия — или, наоборот, слишком большими — макропсия). Вероятнее всего, возникновение таких искаженных восприятий зависит от нарушения совместной работы зрительного и статокинестетического анализаторов.

Синдромы локальных повреждений затылочных долей

I. Медиальные отделы

- Дефекты поля зрения

- Зрительная агнозия

- Зрительные галлюцинации

- Алексия без аграфии

- Антона (Anton) синдром (отрицание слепоты)

II. Латеральные (конвекситальные) отделы

- Алексия с аграфией

- Нарушение оптокинетического нистагма

- Ипсилатеральное ухудшение следящих движений глазного яблока.

III. Эпилептические феномены, характерные для затылочной локализации эпилептических фокусов

I. Медиальные отделы.

Поражения затылочных долей обычно приводит к разнообразным зрительным нарушениям в виде нарушений полей зрения, в том числе в виде гемианопсии, зрительной агнозии («корковая слепота») и зрительных галлюцинаций.

Обширное поражение внутренней (медиальной) поверхности затылочной доли в области fissurae calcarinae приводит в типичных случаях к выпадению противоположных полей зрения обоих глаз, то есть к развитию полной одноименной гемианопсии. Локальное поражение над fissurae calcarinae, то есть в области cuneus, приводит к квадрантной гемианопсии противоположных нижних квадрантов; при локальном поражении ниже этой борозды (gyrus lingualis) выпадают поля противоположных верхних квадрантов. Очаги ещё меньшего размера приводят к появлению скотом в противоположных полях зрения (в обоих полях зрения и в одноименных квадрантах). Цветовые ощущения в противоположных полях зрения выпадают раньше, поэтому исследование полей зрения не только на белый, но и на синий и красный цвета на ранних стадиях некоторых заболеваний приобретает важное значение.

Двусторонние поражения медиальных поверхностей затылочной доли всё же редко приводит к полной слепоте: обычно сохраняется так называемое центральное или макулярное зрение.

Зрительная агнозия в развёрнутом виде встречается реже и более типична для билатерального поражения затылочной доли. При этом больной не является слепым в буквальном смысле этого слова; он видит все предметы, но теряет способность их узнавать. Характер зрительных нарушений в таких случаях весьма вариабелен. Возможна билатеральная гомонимная гемианопсия. Зрачки, их рефлекторные реакции и глазное дно остаются нормальными.

Больной перестаёт узнавать и написанное, то есть развивается алексия (частичная или полная неспособность чтения). Алексия встречается в двух основных формах: «чистая алексия» (или алексия без аграфии) и алексия с аграфией. «Чистая алексия» развивается при повреждении медиальной поверхности затылочной доли, которое прерывает связи зрительной коры с левой (доминантной) височно-теменной областью. Обычно это повреждения, расположенные позади и ниже заднего рога бокового желудочка. При «чистой алексии» острота зрения у большинства пациентов нормальная, хотя квадрантная гемианопсия или полная гемианопсия могут иметь место. Невербальные стимулы (любые другие объекты и лица) могут распознаваться нормально. Алексия с аграфией характерна для повреждения конвекситальной поверхности затылочной доли, ближе к височной доле, и проявляется не только нарушением чтения, но и дефектами письма, что чаще всего обнаруживается у больных с различными формами афазии.

Зрительные галлюцинации могут носить характер простых фотом или более сложных зрительных образов (последнее чаще при раздражении латеральных отделов коры затылочной доли) и могут наблюдаться изолированно или в виде ауры эпилептического припадка. Игнорирование или отрицание (анозогнозия) слепоты у некоторых больных с зрительной агнозией (корковой слепотой) носит название синдрома Антона (Anton). Больные с синдромом Антона конфабулируют своё зрительное окружение и отказываются признавать свой зрительный дефект. Синдром Антона чаще встречается при корковой слепоте сосудистого генеза.

Вообще же причины корковой слепоты разнообразны; она описана при сосудистых (инсульт, осложнение ангиографии), инфекционных (менингиты, энцефалиты), дегенеративных (синдром MELAS, болезнь Ли, адренолейкодистрофия, метохроматическая лейкодистрофия, Крейтцфельдта-Якоба болезнь), иммунных (рассеянный склероз, подострый склерозирующий панэнцефалит), метаболических (гипогликемия, отравление окисью углерода, уремия, гемодиализ), токсических (ртуть, свинец, этанол), ятрогенных (винкристин) и других патологических состояниях (преходящий иктальный или постиктальный феномен, эклампсия, гидроцефалия, опухоль мозга, черепно-мозговая травма, электротравма, порфирия, отёк мозга).

II. Латеральные отделы.

Поражение латеральных (конвекситальных) отделов затылочной доли может также сопровождаться изменением оптокинетического нистагма и ухудшением следящих движений глаз, что выявляется при специальных инструментальных исследованиях. Обширные повреждения затылочной коры с частичным вовлечением теменной доли могут приводить к особым формам метаморфосии, включая палинопсию (персеверация зрительного образа), аллестезию (фальшивая ориентация объекта в пространстве), монокулярную диплопию или триплопию и даже полиопию (один объект воспринимается как два или более). В этих случаях возможны также такие феномены, как ухудшение памяти на визуальные стимулы, ухудшение топографической памяти, проблемы в зрительно пространственной ориентации.

Прозопагнозия (нарушение узнавания лиц) может быть вызвана билатеральными затылочно-теменными повреждениями. Односторонняя оптическая атаксия на стороне, противоположной теменно-затылочному повреждению, может наблюдаться изолированно без других компонентов синдрома Балинта.

Цветовая ахроматопсия проявляется нарушением распознавания оттенков цветов (задние повреждения правой гемисферы).

Перечень основных неврологических синдромов при поражении затылочной доли выглядит следующим образом.

Любая (правая или левая) затылочная доля.

- Контралатеральный гомонимный дефект поля зрения: скотома, гемианопсия, квадрантная гемианопсия.

- Односторонняя оптическая атаксия

Недоминантная (правая) затылочная доля.

- Цветовая агнозия

- Взоровые окуломоторные нарушения (нарушения следящих движений глаз)

- Ухудшение зрительной ориентации

- Ухудшение топографической памяти

Доминантная (левая) затылочная доля.

- Цветовая аномия (невозможность правильно назвать цвет)

- Алексия без аграфии (при повреждения задних отделов мозолистого тела)

Обе затылочные доли

- Билатеральные скотомы

- Корковая слепота

- Синдром Антона.

- Синдром Балинта

- Различные варианты зрительной агнозии (объектов, лиц, цвета).

III. Эпилептические феномены, характерные для затылочной локализации эпилептических фокусов.

Затылочные припадки сопровождаются элементарными зрительными образами (фотомы), а также негативными феноменами (скотома, гемианопсия, амавроз). Более сложные галлюцинации связаны с распространением эпилептического разряда на теменную или височную область. Быстрое форсированное моргание в начале припадка может быть знаком затылочного эпилептического фокуса. Иногда вслед за зрительными галлюцинациями развивается поворот головы и глаз в противоположную сторону (вовлечение контралатеральной теменно-затылочной области). Распространение судорожных разрядов в височную область может приводить к комплексным парциальным припадкам, а «затекание» их в теменную долю может вызывать различные соматосенсорные феномены. Иногда судорожные разряды из затылочной доли распространяются на переднюю центральную извилину или дополнительную моторную область с соответствующей клинической картиной, что затрудняет правильную локализацию эпилептического очага.

Описана эпилептическая пароксизмальная косая девиация глаз (epileptic skew deviation) с нистагмом при поражении левой затылочной доли.

Таким образом встречаются следующие затылочные эпилептические феномены:

- Элементарные зрительные припадки (самый частый вариант) с фотомами или негативными зрительными феноменами.

- Перцептивные иллюзии (полиопсия, метаморфопсия).

- Аутоскопия.

- Версивные движения головы и глаз.

- Быстрое форсированное моргание.

- Эволюция простых парциальных припадков до более сложных (при вовлечении соматосенсорной, первичной моторной или дополнительной моторной коры); вторичная генерализация.

- Эпилептическая косая девиация глаз и эпилептический нистагм.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Источник

Поражение затылочной доли. Синдромы поражения ствола мозга.

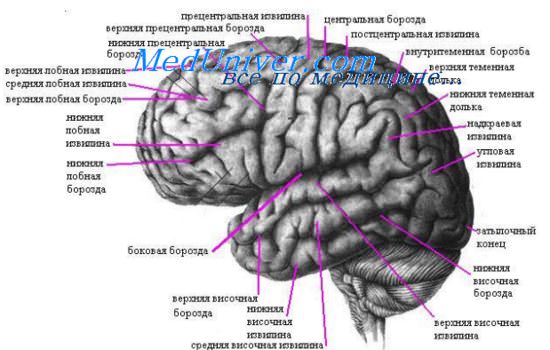

Меньшая часть поверхности затылочной доли представлена задним полюсом конвекситальной поверхности больших полушарий, а большая — медиальными поверхностями задних участков полушарий. Здесь заканчивается четвертый нейрон зрительного тракта, зрительная лучистость в area striata, в области шпорной борозды. Здесь же, в полях 18 и 19, происходит переработка зрительных раздражений.

При поражении затылочной доли наблюдаются:

• Неврологические нарушения в виде расстройства зрения, которые подробнее описаны в статье «Расстройства зрения», а также глазодвигательные нарушения; поражения полей 18 и 19 вызывают преходящее отклонение взора в сторону очага и парез взора в противоположную сторону; позже нарушаются следящие движения глазных яблок (в то время как движения во фронтальном поле зрения сохраняются); это приводит прежде всего к нарушению процесса чтения (дизлексии).

• В качестве симптома раздражения развиваются оптические галлюцинации, которые носят при поражении поля 17 элементарный характер (молнии, вспышки), при поражении поля 18 приобретают характер предметных видений, а при поражении поля 19 даже могут представлять собой целые галлюцинаторные сюжеты. Это может сочетаться с отклонением глаз и головы в противоположную сторону. Возможна вторичная генерализация.

• Нейропсихические нарушения возможны в виде нарушения зрительно-пространственной ориентации, цветовой или оптической агнозии («душевная слепота»), а особенно — алексии.

Среди этиологических причин поражения затылочной доли на первом плане стоят:

• травмы, особенно при ударе спереди или сзади;

• опухоли относительно редки; наряду с первичными опухолями головного мозга и метастазами наблюдаются менингеомы, образующиеся в области заднего свода и верхней продольной пазухи;

• сосудистые нарушения в зоне кровоснабжения задней мозговой или основной артерий, нередко протекающие с двусторонними симптомами.

Синдромы поражения ствола мозга

К стволу мозга относятся:

• диэнцефалон (промежуточный мозг), прежде всего таламус и гипоталамус;

• мезэнцефалон (средний мозг), который содержит бледный шар, черную субстанцию и красное ядро;

• варолиев мост;

• продолговатый мозг.

В этих статьях будут подробно рассмотрены только три наиболее частых синдрома с характерной локализацией поражения, а нарушение функции остальных анатомических областей и ядер базальных ганглиев с их взаимоотношениями с экстрапирамидной системой будут представлены в функциональном единстве.

— Также рекомендуем «Синдромы поражения базальных ганглиев. Экстрапирамидные синдромы.»

Оглавление темы «Поражения головного и спинного мозга.»:

1. Синдромы поражения головного мозга. Синдромы поражения двигательных и чувствительных путей.

2. Поражение теменной доли. Поражение височной доли.

3. Поражение затылочной доли. Синдромы поражения ствола мозга.

4. Синдромы поражения базальных ганглиев. Экстрапирамидные синдромы.

5. Синдромы поражения промежуточного мозга. Признаки патологии промежуточного мозга.

6. Синдромы поражения варолиева моста. Синдромы поражения продолговатого мозга.

7. Синдромы поражения мозжечка. Признаки поражения мозжечка.

8. Синдромы поражения спинного мозга. Поперечное поражение спинного мозга.

9. Одностороннее поперечное поражение спинного мозга. Синдром Броун-Секара.

10. Центромедуллярное поперечное поражение спинного мозга. Частичные поперечные поражения спинного мозга.

Источник

Медиальная поверхность затылочной доли отделяется от теменной доли теменно-затылочной бороздой, на латеральной поверхности нет столь четкой границы от задних отделов височной и теменной доли. На медиальной поверхности наиболее значима идущая спереди назад шпорная извилина, в которой заканчивается коленчато-шпорный путь.

В затылочной доле происходит восприятие зрительных стимулов (поле 17) и их распознавание (поля 18 и 19). В разных отделах затылочной доли воспринимаются линии, фигуры, движения и цвет. И для анализа восприятия (понимания видимого) каждый участок соединен с другими зонами широко распространенной нейрональной сетью. Как и другие доли головного мозга, затылочная доля соединяется через мозолистое тело с соответствующей долей другого полушария.

Как отмечалось в нашей статье, деструктивное поражение одной из затылочных долей приводит к контралатеральнои гомонимнои гемианопсии: потери зрения в части или во всем соответствующем или гомонимном поле (назальном поле одного глаза и височном поле —другого). Иногда может наблюдаться искажение зрительных объектов (метаморфопсия), иллюзорное смещение изображений с одной стороны зрительного поля в другое (зрительная аллестезия) или сохранение зрительного образа после удаления объекта (палинопсия).

Также возможно развитие зрительных иллюзий и элементарных (неоформленных) галлюцинаций, но чаще они вызваны поражением задних отделов височной доли. Двустороннее поражение затылочных долей приводит к «корковой слепоте», слепоте без изменений глазного дна и зрачковых рефлексов и с сохраненным оптико-кинетическим рефлексом.

Поражения полей 18 и 19 доминантного полушария, окружающих первичное зрительное поле 17, приводят к неспособности распознавать зрительные объекты при их нормальном видении (зрительная агнозия); при этом сохраняется способность распознавания объектов по тактильным или другим незрительным ощущениям. Алексия, неспособность к чтению, отражает наличие зрительной вербальной агнозии или «словесной слепоты»; больные могут видеть буквы и слова, но не знают их значения, хотя могут узнавать их по тактильным ощущениям и на слух.

Другие типы агнозии, например потеря различения цветов (ахроматопсия), неспособность узнавать лица (прозопагнозия), зрительно-пространственные нарушения или неспособность целостного восприятия сцены при узнавании отдельных частей (симультанная агнозия) и синдром Балинта (неспособность охватить взором предмет, находящийся в поле зрения, зрительная атаксия и зрительное невнимание), наблюдаются при двустороннем поражении затылочных и теменных долей.

Проявления поражения затылочных долей суммированы ниже:

I. Проявления поражения любой (левой или правой) затылочной доли

А. Контралатеральная гомонимная гемианопсия, которая может быть центральной или периферической; гемиахроматопсия (неспособность различать цвета в одном поле)

Б. Элементарные (неоформленные) зрительные галлюцинации, особенно в сочетании с эпилептическими припадками и мигренью

II. Проявления поражения левой затылочной доли

A. Правосторонняя гомонимная гемианопсия

Б. При вовлечении глубоких отделов белого вещества или пластины мозолистого тела — алексия и нарушение называния цвета

B. Зрительная агнозия

III. Проявления поражения правой затылочной доли

A. Левосторонняя гомонимная гемианопсия

Б. При более обширных поражениях — зрительные иллюзии (мета-морфопсии) и галлюцинации (чаще при поражении правой доли, чем левой)

B. Потеря зрительной ориентации

IV. Двустороннее поражение затылочных долей

A. Корковая слепота (зрачковые реакции сохранены), иногда в сочетании с отрицанием нарушений зрения (синдромом Антона)

Б. Потеря цветоощущения

B. Прозопагнозия, симультанная и другие агнозии

Г. Синдром Балинта (теменно-затылочные пограничные зоны)

— Читать далее «Синдромы разобщения. Выявление признаков разобщения.»

Оглавление темы «Поражения долей мозга. Нарушения речи.»:

1. Ведение больного с деменцией. Тактика при деменции у больного.

2. Церебральные синдромы. Синдромы поражения лобных долей.

3. Синдромы поражения височных долей. Признаки поражения височных долей.

4. Синдромы поражения теменных долей. Признаки поражения теменных долей.

5. Синдромы поражения затылочных долей. Признаки поражения затылочных долей.

6. Синдромы разобщения. Выявление признаков разобщения.

7. Нарушения речи. Виды и типы нарушения речи.

8. Тотальная афазия. Моторная афазия — афазия Брока.

9. Афазия Вернике — сенсорная афазия. Амнестическая афазия. Речевые синдромы диссоциации.

10. Субкортикальные афазии. Нарушения артикуляции и фонации. Дизартрия и анартрия.

Источник

ПОРАЖЕНИЯ ЗАТЫЛОЧНОЙ ДОЛИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Данная область связана с функцией зрения; ее поражения вызывают разнообразные зрительные расстройства. Если патологический процесс затрагивает значительные области затылочных полей (особенно при поражении наружной поверхности левой затылочной доли у правшей), то наблюдается такое расстройство, как зрительная агнозия. При данном расстройстве слепоты у больного не наблюдается, однако он не способен узнавать объекты по их внешнему виду. Подобно человеку с серьезными нарушениями зрения, такой больной достаточно легко опознает предметы на ощупь, благодаря сте-реогностическому чувству; в наиболее тяжелых случаях ориентирование больного в пространстве весьма затруднено, поскольку окружающий мир для него как бы состоит из множества незнакомых предметов абсолютно неизвестного назначения. Такого рода расстройства встречаются довольно редко, поскольку для их возникновения недостаточно поражения затылочной доли лишь с одной стороны; по всей видимости, затрагивается и симметричная доля. Более часты случаи проявления частичной зрительной агнозии, при которой больной не отличает знакомые лица от незнакомых, не различает цвета. Разумеется, параллельно со зрительной агнозией развивается и алексия. Расстройство, при котором нарушается верное узнавание контуров и очертаний знакомых объектов, называется метаморфопсия. В сознании больного, страдающего подобным расстройством, предметы имеют какую-то ломаную, неправильную форму.

Для формирования расстройств такого рода имеет значение нарушение связей затылочной области с височной, которая имеет непосредственное отношение к адекватному восприятию пространственных отношений.

При патологических процессах, которые локализованы в затылочной доле, наблюдается ряд явлений раздражения.

Если возникает раздражение проекционного зрительного поля, появляются зрительные галлюцинации в виде теней, искр и т. д. Более сложные галлюцинации появляются при раздражении наружной поверхности затылочной доли. Эти галлюцинации могут иметь вид фигур, предметов, которые имеют устрашающий вид. В данном случае речь идет о мета-морфопсиях, что указывает на локализацию очага в области, близкой к височной доле. Зрительные галлюцинации, как правило, являются предвестниками начинающегося эпилептического припадка. Первая судорога такого припадка – это поворот глаз и головы в противоположную сторону.

Очень яркой картиной отличаются инсульты, при которых наблюдаются расстройства двигательных функций (вплоть до паралича) на стороне тела, противоположной пораженному полушарию. Это связано с тем, что проводящие пути, связывающие полушария головного мозга со спинным, делают перекрест, переходя с одной стороны на другую.

Инсульт мозговой – это острое нарушение мозгового кровообращения, как правило, являющееся следствием атеросклероза и артериальной гипертензии; несколько реже инсульты бывают обусловлены патологиями клапанного аппарата сердца, инфарктами миокарда, врожденными аномалиями сосудов головного мозга, геморрагическими синдромами, посттравматическими изменениями.

Выделяют пять основных групп острых поражений сосудов мозга:

1) преходящие нарушения мозгового кровообращения;

2) ишемический инсульт (инфаркт мозга);

3) эмболия сосудов головного мозга;

4) геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг);

5) субарахноидальное кровоизлияние, при котором могут отмечаться психомоторное возбуждение и судорожные припадки.

При инсультах нередки расстройства высших психических функций, в частности – затруднены (или невозможны) письменная и устная речь, возможны нарушения умственной деятельности.

Детский церебральный паралич – это группа заболеваний новорожденных, характеризующаяся непрогрессирующими двигательными нарушениями. В развитии данной группы заболеваний имеют значение такие факторы, как асфиксия в родах, родовая травма, а также пренатальная патология. При врожденной гемиплегии зачастую снижен интеллект и примерно половина больных подвержена эпилептическим припадкам.

Церебральная дисфункция (рудиментарный вариант церебрального паралича) проявляется слабо выраженными нарушениями поведенческих реакций, некоторыми дефектами праксиса и гнозиса, а также эпилептическими эпизодами.

Разумеется, для любой формы детского церебрального паралича характерны двигательные нарушения, более или менее выраженные.

Следующая глава >

Похожие главы из других книг:

ГЛАВА 4

ДОЛИ МОЗГА

Нервная система человека условно разделяется на центральную и периферическую. К центральной нервной системе относятся головной мозг и спинной мозг. Головной мозг расположен в полости черепа. В связи с этим его выпуклая верхняя поверхность по своей

10. Характерная симптоматика поражения отдельных участков коры головного мозга

Симптомы поражения отдельных участков коры головного мозга зависят от места локализации патологического процесса. Могут отмечаться не симптомы поражения, а симптомы раздражения отдельных

ЛЕКЦИЯ № 7. Высшие мозговые функции. Речь, гнозис, праксис. Синдромы поражения коры больших полушарий головного мозга

1. Головной мозг и его структура

Головной мозг состоит из двух полушарий, которые разделены между собой глубокой бороздой, доходящей до мозолистого тела.

ЛЕКЦИЯ № 9. Кровоснабжение головного и спинного мозга. Синдромы нарушений васкуляризации в сосудистых бассейнах головного и спинного мозга

Кровоснабжение головного мозга осуществляется позвоночными и внутренними сонными артериями. От последней в полости черепа

24. Нервная система. Кора большого мозга. Цитоорхитектоника коры большого мозга

Кора большого мозга. Представлена слоем серого веществаЦитоархитектоника коры большого мозга. Нейроны коры весьма разнообразны по форме, они являются мультиполярными клетками. Они делятся

25. Нервная система коры большого мозга. Миелоархитехтоника коры

Миелоархитектоника коры. В больших полушарий можно выделить следующие типы волокон: ассоциативные волокна, комиссуральные и проекционные волокна – как афферентные, так и эфферентные (связывают кору с

Локальные симптомы поражения головного мозга

К локальной относится неврологическая симптоматика очагового поражения головного мозга, позволяющая установить топику поражения. Исходя из этой трактовки, к локальной неврологической симптоматике относят поражение

Электрическая активность коры головного мозга

Мембранный потенциал пирамидных клеток составляет от 50 до 80 мкВ, потенциал – действия 60–100 мкВ. Частота ПД – около 100 Гц. Он возникает в аксонном холмике нейронов коры, регистрируется с помощью микроэлектродной техники. При

Аналитическая и синтетическая деятельность коры головного мозга

Деятельность коры головного мозга обеспечивает постоянный анализ и синтез сигналов, поступающих из окружающей и внутренней среды организма. Анализ и синтез неразрывно связаны между собой и не могут

1.4.7.1. Цитоархитектоника коры большого мозга

Кора большого мозга разделяется на новую, древнюю, старую и промежуточную, существенно сличающиеся но строению.Новая кора (neocortex) занимает около 96 % всей поверхности полушарий большого мозга и включает затылочную, нижнюю

Меридианы головного мозга (перикарда) и спинного мозга (тройного обогревателя)

Тот, кто более или менее знаком с литературой по китайской традиционной медицине, наверное, сразу обратил внимание на некоторое несоответствие в названиях данных меридианов. Дело в том, что в

Источник