Синдром впв как болит сердце

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW) — клинико-электрокардиографический синдром, характеризующийся предвозбуждением желудочков по дополнительным атриовентрикулярным путям проведения и развитием пароксизмальных тахиаритмий. Синдром WPW сопровождается различными аритмиями: наджелудочковой тахикардией, фибрилляцией или трепетанием предсердий, предсердной и желудочковой экстрасистолией с соответствующей субъективной симптоматикой (ощущением сердцебиения, одышкой, гипотензией, головокружением, обмороками, болями в грудной клетке). Диагностика синдрома WPW основана на данных ЭКГ, суточного ЭКГ-мониторирования, ЭхоКГ, ЧПЭКС, ЭФИ. Лечение синдрома WPW может включать антиаритмическую терапию, чреспищеводную электрокардиостимуляцию, катетерную РЧА.

Общие сведения

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW) — синдром преждевременного возбуждения желудочков, обусловленный проведением импульсов по добавочным аномальным проводящим пучкам, соединяющим предсердия и желудочки. Распространенность синдрома WPW, по данным кардиологии, составляет 0,15-2%. Синдром WPW чаще встречается среди мужчин; в большинстве случаев манифестирует в молодом возрасте (10-20 лет), реже — у лиц старшего возраста. Клиническое значение синдрома WPW заключается в том, что при его наличии часто развиваются тяжелые нарушения сердечного ритма, которые представляют угрозу для жизни больного и требуют особых подходов к лечению.

Синдром WPW

Причины синдрома WPW

По мнению большинства авторов, синдром WPW, обусловлен сохранением добавочных атриовентрикулярных соединений в результате незавершенного кардиогенеза. При этом происходит неполная регрессия мышечных волокон на этапе формирования фиброзных колец трикуспидального и митрального клапанов.

В норме дополнительные мышечные пути, соединяющие предсердия и желудочки, существуют у всех эмбрионов на ранних стадиях развития, но постепенно они истончаются, сокращаются и полностью исчезают после 20-й недели развития. При нарушении формирования фиброзных атриовентрикулярных колец мышечные волокна сохраняются и составляют анатомическую основу синдрома WPW. Несмотря на врожденный характер дополнительных АВ-соединений, синдром WPW может впервые проявиться в любом возрасте. При семейной форме синдрома WPW чаще имеют место множественные добавочные атриовентрикулярные соединения.

В 30% случаев синдром WPW сочетается с врожденными пороками сердца (аномалией Эбштейна, пролапсом митрального клапана, дефектами межпредсердной и межжелудочковой перегородки, тетрадой Фалло), дизэмбриогенетическими стигмами (дисплазией соединительной ткани), наследственной гипертрофической кардиомиопатией.

Классификация синдрома WPW

По рекомендации ВОЗ, различают феномен и синдром WPW. Феномен WPW характеризуется электрокардиографическими признаками проведения импульса по дополнительным соединениям и предвозбуждением желудочков, но без клинических проявлений АВ реципрокной тахикардии (re-entry). Под синдромом WPW подразумевается сочетание предвозбуждения желудочков с симптоматической тахикардией.

С учетом морфологического субстрата выделяют несколько анатомических вариантов синдрома WPW.

I. С добавочными мышечными АВ-волокнами:

- идущими через добавочное левое или правое париетальное АВ-соединение

- идущими через аортально-митральное фиброзное соединение

- идущими от ушка правого или левого предсердия

- связанными с аневризмой синуса Вальсальвы или средней вены сердца

- септальными, парасептальными верхними или нижними

II. Со специализированными мышечными АВ-волокнами («пучками Кента»), происходящими из рудиментарной, аналогичной структуре атриовентрикулярного узла, ткани:

- атрио-фасцикулярными — входящими в правую ножку пучка Гиса

- входящими в миокард правого желудочка.

Выделяют несколько клинических форм синдрома WPW:

- а) манифестирующую – с постоянным наличием дельта-волны, синусовым ритмом и эпизодами атриовентрикулярной реципрокной тахикардии.

- б) интермиттирующую – с преходящим предвозбуждением желудочков, синусовым ритмом и верифицированной атриовентрикулярной реципрокной тахикардией.

- в) скрытую – с ретроградным проведением по дополнительному атриовентрикулярному соединению. Электрокардиографические признаки синдрома WPW не выявляются, имеются эпизоды атриовентрикулярной реципрокной тахикардии.

Патогенез синдрома WPW

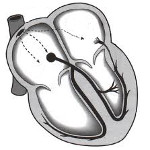

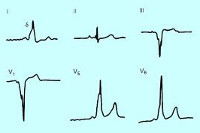

Синдром WPW обусловлен распространением возбуждения от предсердий к желудочкам по дополнительным аномальным путям проведения. В результате этого возбуждение части или всего миокарда желудочков происходит раньше, чем при распространении импульса обычным путем — по АВ-узлу, пучку и ветвям Гиса. Предвозбуждение желудочков отражается на электрокардиограмме в виде дополнительной волны деполяризации – дельта-волны. Интервал P-Q(R) при этом укорачивается, а длительность QRS увеличивается.

Когда в желудочки приходит основная волна деполяризации, их столкновение в сердечной мышце регистрируется в виде так называемого сливного комплекса QRS, который становится несколько деформированным и уширенным. Нетипичное возбуждение желудочков сопровождается нарушением последовательности процессов реполяризации, что находит выражение на ЭКГ в виде дискордантного комплексу QRS смещения RS-T сегмента и изменения полярности зубца T.

Возникновение при синдроме WPW пароксизмов суправентрикулярной тахикардии, мерцания и трепетания предсердий связано с формированием круговой волны возбуждения (re-entry). В этом случае импульс по AB-узлу движется в антероградном направлении (от предсердий к желудочкам), а по дополнительным путям – в ретроградном направлении (от желудочков к предсердиям).

Симптомы синдрома WPW

Клиническая манифестация синдрома WPW происходит в любом возрасте, до этого его течение может быть асимптомным. Синдром WPW сопровождается различными нарушениями сердечного ритма: реципрокной наджелудочковой тахикардией (80%), фибрилляцией предсердий (15-30%), трепетанием предсердий (5%) с частотой 280-320 уд. в мин. Иногда при синдроме WPW развиваются менее специфичные аритмии — предсердная и желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия.

Приступы аритмии могут возникать под влиянием эмоционального или физического перенапряжения, злоупотребления алкоголем или спонтанно, без видимых причин. Во время аритмического приступа появляются ощущения сердцебиения и замирания сердца, кардиалгии, чувство нехватки воздуха. Мерцание и трепетание предсердий сопровождается головокружением, обмороками, одышкой, артериальной гипотензией; при переходе в фибрилляцию желудочков может наступить внезапная сердечная смерть.

Пароксизмы аритмии при синдроме WPW могут длиться от нескольких секунд до нескольких часов; иногда они купируются самостоятельно или после выполнения рефлекторных приемов. Затяжные пароксизмы требуют госпитализации больного и вмешательства кардиолога.

Диагностика синдрома WPW

При подозрении на синдром WPW проводится комплексная клинико-иснтрументальная диагностика: ЭКГ в 12 отведениях, трансторакальная эхокардиография, мониторирование ЭКГ по Холтеру, чреспищеводная электрокардиостимуляция, электрофизиологическое исследование сердца.

К электрокардиографическим критериям синдрома WPW относятся: укорочение PQ-интервала (менее 0,12 с), деформированный сливной QRS-комплекс, наличие дельта-волны. Суточное ЭКГ мониторирование применяется для обнаружения преходящих нарушений ритма. При проведении УЗИ сердца выявляются сопутствующие пороки сердца, кардиомиопатию.

Проведение чреспищеводной электрокардиостимуляции при синдроме WPW позволяет доказать наличие дополнительных путей проведения, индуцировать пароксизмы аритмии. Эндокардиальное ЭФИ позволяет точно определить локализацию и количество дополнительных путей, верифицировать клиническую форму синдрома WPW, выбрать и оценить эффективность лекарственной терапии или РЧА. Дифференциальную диагностику синдрома WPW проводят с блокадами ножек пучка Гиса.

Лечение синдрома WPW

При отсутствии пароксизмов аритмии синдром WPW не требует специального лечения. При гемодинамически значимых приступах, сопровождающихся синкопэ, стенокардией, гипотензией, нарастанием признаков сердечной недостаточности, требуется выполнение незамедлительной наружной электрической кардиоверсии или чреспищеводной электрокардиостимуляции.

В некоторых случаях для купирования пароксизмов аритмий эффективными оказываются рефлекторные вагусные маневры (массаж каротидного синуса, проба Вальсальвы), внутривенное введение АТФ или блокаторов кальциевых каналов (верапамила), антиаритмических препаратов (новокаинамида, аймалина, пропафенона, амиодарона). В дальнейшем пациентам с синдромом WPW показана постоянная антиаритмическая терапия.

В случае резистентности к антиаритмическим препаратам, развития фибрилляцией предсердий проводится катетерная радиочастотная абляция добавочных путей проведения трансаортальным (ретроградным) или транссептальным доступом. Эффективность РЧА при синдроме WPW достигает 95%, риск рецидивов составляет 5-8 %.

Прогноз и профилактика синдрома WPW

У пациентов с бессимптомным течением синдрома WPW прогноз благоприятный. Лечение и наблюдение требуется только лицам, имеющим отягощенный семейный анамнез в отношении внезапной смерти и профессиональные показания (спортсменам, летчикам и др.). При наличии жалоб или жизнеугрожающих аритмий необходимо проведение полного комплекса диагностического обследования для выбора оптимального метода лечения.

Пациенты с синдромом WPW (в том числе, перенесшие РЧА) нуждаются в наблюдении кардиолога-аритмолога и кардиохирурга. Профилактика синдрома WPW носит вторичный характер и заключается в проведении противоаритмической терапии для предотвращения повторных эпизодов аритмий.

Источник

Любые нарушения, связанные с работой сердечно-сосудистой системы, требуют к себе внимания и детального исследования при первых же симптомах. К ним можно отнести и синдром ВПВ (WPW). Этот феномен Вольфа-Паркинсона-Уайта встречается редко. В основном обнаруживается у детей и молодых людей возрастом до 20 лет. Вероятность столкнуться с патологией после 20 лет минимальная.

У феномена есть свой номер согласно международной классификации болезней (МКБ). У этого нарушения код по МКБ 10 I45.6.

Особенности патологии

Все заболевания, известные медицине, условно делят на 3 категории:

- распространённые и хорошо известные;

- новейшие формы болезней;

- редко встречающиеся.

У синдрома WPW третья категория. Заболевание встречается очень редко, из-за чего не были разработаны эффективная диагностика и лечение. Но это не означает отсутствия у врачей методов, способных помочь справиться с нарушением.

Синдромом WPW называют врождённые пороки, которые характеризуются образованием лишних мышечных пучков на сердечных мышцах у детей и более взрослых пациентов. По этим пучкам проходит нервный электроимпульс, обходя обычный путь, как у человека без этой патологии.

При такой работе импульса в обход нарушается сердечный ритм, проявляются признаки тахикардии. Долгое время пациент не испытывает никаких жалоб, чувствует себя хорошо.

Признаки ВПВ синдрома встречаются в основном у молодых людей. Это усложняет вопрос диагностики, поскольку организация обследований в школах и садиках оставляет желать лучшего. Потенциальные пациенты, не подозревающие о наличии патологии, не обращаются к врачам, а наличие болезней обычно обнаруживается случайно при плановой кардиограмме.

Синдром может не проявлять себя в течение многих лет. Но на ЭКГ болезнь сразу же будет обнаружена. Вот почему в целях профилактики родителям рекомендуется периодически водить своих детей на обследования.

Формы

Квалифицированные специалисты не всегда могут точно поставить диагноз синдрома ВПВ, поскольку феномен имеет много общего с:

- гипертензией;

- ишемической болезнью;

- миокардитом и пр.

У патологии нет специфических симптомов, пациенты чувствуют себя нормально, а случайные учащения сердечного ритма обычно списывают на усталость или стресс. Точно определить, из-за чего возникает заболевание, не удаётся.

Из-за этого WPW синдром классифицируют по двум признакам:

- локализация пучков (пучки Кента), то есть обходных путей импульсов;

- клинические проявления.

Их можно рассмотреть только на ЭКГ и с помощью вспомогательных мероприятий, которые проводятся в стационаре. В этом и заключается главная проблема, поскольку только в случае ярко проявляющихся симптомов болезни человек обращается за помощью.

В зависимости от расположения пучков или обходных путей феномен бывает:

- правосторонним (идёт к правым желудочкам от правых предсердий у пациентов);

- левосторонним (идёт к левым желудочкам от левых предсердий);

- парасептальным (проходит в области сердечных перегородок).

Определить тип нарушения работы сердца крайне важно. Это объясняется необходимостью провести операцию соответствующим путём. Хирург будет использовать вену или бедренную артерию в зависимости от расположения обходных пучков сердца.

Если классифицировать по характеру проявления или симптомам, то здесь выделяют три формы феномена ВПВ:

- Скрытый синдром WPW. Наиболее тяжёлая форма с позиции постановки точного диагноза. Объясняется возможным отсутствием характерных симптомов и изменениями рисунков на ЭКГ.

- Манифестирующая форма. Из-за приступов тахикардии электрокардиографический рисунок меняется, даже если пациент находится в состоянии покоя.

- Преходящий синдром WPW. В этом случае учащённые сердечные сокращения не коррелируют с показателями на ЭКГ, поскольку они могут быть специфическими и нормальными.

Из-за этого точно распознать признаки феномена и поставить точный диагноз крайне сложно. Проблематика выявления нехарактерных симптомов обусловлена тем, что на ЭКГ, как главном диагностическом инструменте кардиологии, изменения ни о чём не скажут врачу.

Симптоматика

При синдроме ВПВ симптомы также могут дать минимум полезной информации при диагностике. Список признаков незначительный. Это усложняется тем, что феномен WPW не характеризуется наличием специфических проявлений.

Заподозрить факт наличия синдрома можно по следующим симптомам:

- меняется частота биения сердечной мышцы (сердцебиение может быть учащённым или неритмичным, носить приступный характер проявления);

- в груди ощущаются вибрации интенсивного типа;

- наблюдаются признаки удушья, нехватки кислорода;

- возникает головокружение;

- проявляется общая слабость;

- некоторые люди могут упасть в обморок.

Последние 4 пункта встречаются в редких ситуациях. Потому такая ограниченная симптоматика редко заставляет человека обратиться к кардиологу. Да и не каждый специалист, опираясь на жалобы пациента и показатели кардиограммы, сможет точно поставить диагноз.

В действительности феномен WPW замечают в исключительных ситуациях при обследованиях. Нарушения могут быть выявлены в ходе проведения хирургической операции.

Методы диагностики

Чтобы выявить этот транзиторный феномен сердца у человека, нужно провести комплекс диагностических мероприятий.

В их число входят следующие процедуры:

- Беседа с пациентом. Сначала врач должен пообщаться с человеком, определить его текущее состояние и понять, что заставило его обратиться за помощью в отделение кардиологии.

- Анализ жалоб и особенностей организма. Врачу нужно разобраться, на что пациент жалуется, какие ощущения испытывает и имеет ли какие-нибудь специфические индивидуальные особенности.

- Сбор анамнеза. Этот этап считается ключевым критерием, поскольку факторы риска сердечных нарушений могут скрываться в профессиональной деятельности, генетической предрасположенности или окружающей экологии. Одним из факторов возникновения и проявления синдрома считается спорт. Профессиональные спортсмены нередко оказываются пациентами кардиологического отделения.

- Физикальный осмотр. В рамках этого обследования врач изучает состояние кожи, волос и ногтей. Проводятся измерения частоты сердцебиения, прослушиваются шумы в сердце и возможные хрипы в лёгких.

- Общий и биохимический анализ крови и мочи пациента. С их помощью определяются холестерин, уровень сахара и показатели калия в крови.

- Исследование гормонального профиля. Вспомогательный лабораторный анализ, необходимый для определения текущего соотношения между гормонами щитовидки.

- Кардиологическая картина. Для этого пациента отправляют на ЭКГ, эхокардиограмму и электрофизиологическое исследование. Иногда дополняют чрезпищеводным электрофизиологическим исследованием. Для этого вводят в организм через пищевод специальный зонд и выполняют контролируемый запуск короткого приступа тахикардии. Так можно точно подтвердить диагноз и начать эффективное лечение.

Подобные обследования дают неплохие шансы на установление точного диагноза. Проблема только в том, что мало кто решится на такой комплекс диагностики при отсутствии характерных признаков и хорошем самочувствии.

Важно отметить вопрос призыва в армию при таком феномене. Любые нарушения сердечно-сосудистой системы являются весомым аргументом в отказе от службы. Но не все патологии позволяют получить освобождение.

В случае с WPW синдромом в армию не берут и присуждают призывнику категорию В. Для этого потребуется минимум сходить на ЭКГ и провести ряд дополнительных обследований, чтобы официально подтвердить диагноз и предоставить призывной комиссии соответствующие заключения.

Особенности лечения

Эту патологию нельзя считать смертельно опасной, поскольку статистика говорит о минимальной вероятности летального исхода в результате ВПВ. Но из-за этого пренебрежительно относиться к собственному здоровью нельзя.

Лечение проводить можно и нужно, если был подтверждён соответствующий диагноз. Вмешательство врачей будет обязательным, если вместе с ВПВ синдромом обнаружена любая иная патология сердечно-сосудистой системы.

Проводимое лечение зависит от текущего состояния пациента и наличия иных осложнений. Терапию проводят двумя методами:

- консервативным;

- оперативным.

Если врач решил, что операция пациенту не нужна, тогда используется медикаментозный подход. Такое лечение предусматривает приём лекарственных антиаритмических препаратов, которые восстанавливают ритм сердца и предотвращают возможные новые приступы.

Проблема заключается в наличии противопоказаний к целому ряду лекарств. Потому их почти не используют при лечении такого феномена. Это вынуждает переходить часто к радикальным мерам в виде хирургической операции.

Суть хирургического вмешательства состоит в катетерной абляции. Метод основан на введении тонкого металлического проводника по бедренной артерии, с помощью которого подаётся электроимпульс. Он разрушает пучок Кента. Подобная операция практически безопасна и обладает высочайшим процентом успешного проведения.

Катетерную абляцию пациентам могут назначить, если:

- фибрилляции предсердий происходят часто и регулярно, то есть минимум один раз в неделю;

- тахикардические приступы нарушают работу сердечно-сосудистой системы, приводя к слабости, потере сознания и стремительному выпадению волос;

- от приёма антиаритмических лекарственных препаратов, употребляемых согласно инструкции врача, не удаётся получить никакого эффекта;

- присутствует возрастной фактор, поскольку операцию на сердце молодым людям делают крайне редко.

Согласно актуальным статистическим данным, лечение оказывается успешным в 95% случаев. Потому зачастую прогноз для пациентов благоприятный.

Осложнения и прогноз

Лечение ВПВ синдрома может спровоцировать некоторые осложнения в виде:

- стойких нарушений электролитического баланса;

- тяжёлого течения беременности с вероятностью возникновения осложнений;

- если приступы были сильными, то это способно спровоцировать резкие изменения нормального кровообращения в различных внутренних органах.

Но подобное случается редко. Основой успешного лечения являются своевременное обращение и профилактическое прохождение электрокардиограммы. Повторимся, что этот синдром обнаруживается в основном случайно, поскольку редко сопровождается выраженными симптомами, которые могли быть стать поводом для беспокойства большинства людей.

Феномен не относят к смертельным заболеваниям, поскольку вероятность летального исхода составляет максимум 0,4%. Если наблюдается самое неблагоприятное течение болезни, из-за мерцательной аритмии может возникать фибрилляция желудочков. Здесь уже 50% случаев заканчиваются неожиданной смертью пациента.

Вот почему нужно при малейших подозрениях на нарушения в работе сердечнососудистой системе обращаться за консультацией и проводить комплексное обследование.

Меры профилактики

Чтобы предотвратить возникновение синдрома ВПВ или не допустить повторных нарушений сердечного ритма, всем рекомендуется придерживаться нескольких простых правил.

- Периодические обследования. Хотя бы 1 раз в течение года приходите на приём к кардиологу. Обязательно делайте электрокардиограмму, поскольку это наиболее информативный инструмент для выявления проблем с сердцем.

- Инструментальные исследования. Их нужно провести комплексом, если вы заметили какие-либо изменения или сбои в сердечном ритме. Не игнорируйте сигналы собственного организма. Особенно при частых повторениях приступов или резких ухудшениях состояния, даже если они самостоятельно проходят через короткий промежуток времени.

- Ведите здоровый образ жизни. Хотя рекомендация банальная, для нормальной работы сердечно-сосудистой системы полезные привычки просто необходимы. Необязательно переходить на профессиональный спорт, поскольку здесь нагрузки на сердце ещё выше. Простая гимнастика, утренняя зарядка, пробежки по утрам и занятия в спортзале, включая обязательный комплекс кардиотренировок, станут прекрасной профилактикой для целого ряда заболеваний. Плюс обязательно бросайте все ваши вредные привычки. Даже пассивное курение крайне негативно сказывается на состоянии здоровья человека.

Меры профилактики, здоровый образ жизни и периодические обследования помогут контролировать своё здоровье и вовремя реагировать на патологические изменения. Не стоит считать посещение клиник уделом стариков. Это полезно любому человеку, вне зависимости от его возраста.

Спасибо, что читаете нас! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и приглашайте к обсуждениям своих друзей!

Источник