Синдром терминальной нити спинного мозга

Патологии спинного мозга достаточно часто протекают в скрытой форме, а обнаруживаются уже тогда, когда симптоматика болезни ярко выражена и коррекция состояния затруднена. Одним из таких примеров является синдром фиксированного спинного мозга, болезнь, которая чаще диагностируется как врожденная патология.

Название патологии медики чаще обозначают аббревиатурой, состоящей из первых букв термина — ФСМ, а так же синонимами: синдром жесткой терминальной или концевой нити, тетеринг-синдром.

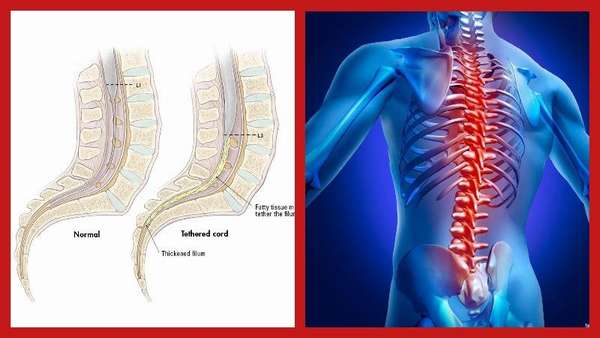

Понятие «фиксированный спинной мозг» означает неподвижность, постоянство. По медицинским значениям при синдроме фиксирования наблюдается прикрепление спинного мозга к позвоночному столбу, в результате чего теряется подвижность позвонков. По физиологическим представлениям спинной мозг представляется в виде субстанции, состоящей из белого и серого веществ. В естественном состоянии спинной мозг должен находится в свободном «плавании», то есть он должен двигаться в окружающем его пространстве. Подобное строение обеспечивает надежную защиту внутреннего органа при получении различного рода повреждений или травм.

Причины патологии

Синдром фиксированного спинного мозга чаще всего наблюдается в поясничном отделе позвоночника. Медики не пришли к однозначному мнению, почему может развиваться данная патология. Наукой доказано, что в большинстве случаев болезнь носит врожденный характер и активно проявляется у дошкольников. Статистика утверждает, что в 80% случаев синдром фиксированного спинного диагностируют у детей в возрасте от 4 до 5 лет. Провоцирующим фактором развития заболевания является отклонения при развитии нижней части спинного мозга, а также деструкция мозговых тканей.

Вероятными причинами, которые могут спровоцировать развитие синдрома фиксированного спинного мозга, могут быть:

- наличие в организме опухолевого процесса или присутствие иных новообразований;

- частая травматизация позвоночника;

- наличие рубцов после операции;

- порок Киари («внедрение» спинного мозга в верхнюю часть позвоночного отдела);

- расщепление позвоночника (диастематомиелия);

- структурные отклонения в нижней части позвоночника.

Вышеуказанные причины развития патологии доказывают, что тетеринг-синдром может носить не только врожденный характер и встречаться у детей, а способен приобретаться в результате оперативных вмешательств на позвоночнике и в процессе образования опухолей или кист.

Клиническая картина

Общие симптомы синдрома жесткой концевой могут сильно отличаться в зависимости от возрастной категории пациента.

При врожденном характере болезни первые признаки проявляются у малыша в раннем возрасте, когда он начинает ходить и на позвоночник увеличивается нагрузка. Отклонения у детей возникают в виде косолапости, нарушения походки. Особенности детей с синдромом состоят в следующем: малышу очень трудно передвигаться, каждый его шаг сопровождается болезненными ощущениями острого характера. С возрастом симптомы усугубляются.

При развитии синдрома фиксирующего аппарата начинается деформация костей стоп, после этого проявляются нарушения в скелете, и образуется сколиоз. При прогрессировании страдают и внутренние системы, у больного страдает деятельность мочеполовой системы (энурез, недержание или подтекание мочи, наличие патогенных инфекций, невозможность проконтролировать процесс мочеиспускания и т. п.).

Мнение эксперта

Боли и хруст в спине и суставах со временем могут привести к страшным последствиям — локальное или полное ограничение движений в суставе и позвоночнике вплоть до инвалидности. Люди, наученные горьким опытом, чтобы вылечить суставы пользуются натуральным средством, которое рекомендует ортопед Бубновский…Читать подробнее»

В осложненной форме патология «затрагивает» и работу пищеварительного тракта, это выражается в проявлении следующих недомоганий: нарушения в процессе опорожнения кишечника, нарушение пищеварения, потеря контроля над работой кишечника.

Различие клинической картины у взрослого и ребенка в том, что с возрастом симптомы патологии более агрессивны, нередко носят необратимый характер.

Единственным верным методом диагностики является МРТ, только с помощью томографа удается определить истинное состояние терминальной нити спинного мозга и степень патологии. По результатам МРТ определяется и необходимость оперативного вмешательства.

Важно отметить, что медики стараются свести до минимума необходимость вмешательств на позвоночнике. Этот внутренний орган имеет достаточно сложную структуру, и любая операция может закончиться для пациента самыми непредсказуемыми последствиями.

Немного о секретах

Вы когда-нибудь испытывали постоянные боли в спине и суставах? Судя по тому, что вы читаете эту статью — с остеохондрозом, артрозом и артритом вы уже знакомы лично. Наверняка Вы перепробовали кучу лекарств, кремов, мазей, уколов, врачей и, судя по всему — ничего из вышеперечисленного вам так и не помогло… И этому есть объяснение: фармацевтам просто не выгодно продавать работающее средство, так как они лишатся клиентов! Тем не менее китайская медицина тысячелетиями знает рецепт избавления от данных заболеваний, и он прост и понятен.Читать подробнее»

Лечение

После уточнения диагноза лишь небольшой процент больных остается под медицинским наблюдением, большинству же пациентов проводится оперативное вмешательство, которое направлено на высвобождение фиксированного мозга и восстановление его основных функций.

Метод хирургического лечения определяется после анализа состояния терминальной нити. Если терминальная нить незначительно укорочена или же несколько плотнее естественного состояния, пациенту назначается ламинэктомия, операция, которая не предполагает массивных манипуляций в пояснично-крестцовой области.

Если тетеринг-синдром протекает более выраженно, то пациенту показано полноценное хирургическое вмешательство, которое проводится под мощнейшим микроскопом. Радикальное лечение состоит из следующих действий: после вскрытия позвоночника производится отделение фиксированного спинного мозга. Часто происходит так, что одной операции бывает недостаточно. Это наблюдается у детей, у которых по мере роста костей синдром активно прогрессирует. В этом случае делают несколько последовательных операций, а иногда и удаляют позвонки (1 или 2), чтобы уменьшить длину позвоночного столба.

После операции у пациента исчезают боли и некоторые неврологические признаки, но другие симптомы (онемение, потеря чувствительности нижних конечностей) продолжают сохраняться, так как они причина их проявления — травматическое повреждение нервных окончаний.

Реабилитация после операции

У любого варианта операции имеются свои собственные сроки. В среднем срок реабилитации занимает 6 месяцев. При простой операции он может составлять 3 месяца, при более сложной — до года.

Выделяется 3 этапа реабилитации после операций на позвоночнике:

- Ранний реабилитационный этап — предупреждение осложнений, рецидивов, снятие болезненности и отечности, заживление ран. На данном этапе пациенту показан прием обезболивающих средств и противовоспалительных препаратов. Любые физические упражнения строго противопоказаны. Продолжительность этапа составляет несколько недель.

- Поздний реабилитационный этап — восстановление основных функций организма под контролем тренера или массажиста. Пациенту прописывается курс ЛФК, массаж, физиотерапия. Длительность этапа равна 2-м месяцам.

- Третий этап для каждого пациента индивидуален, его длительность может составлять и несколько месяцев, и несколько лет. В течение определенного времени пациенту запрещено поднимать тяжести, заниматься активными видами спорта, совершать резкие движения, наклоняться и т. п.

Как забыть о болях в спине и суставах?

Мы все знаем, что такое боль и дискомфорт. Артрозы, артриты, остеохондроз и боли в спине серьезно портят жизнь, ограничивая в обычных действиях — невозможно поднять руку, ступить на ногу, подняться с постели.

Особенно сильно эти проблемы начинают проявлять себя после 45 лет. Когда один на один перед физической немощью, наступает паника и адски неприятно. Но этого не нужно бояться — нужно действовать!

Каким средством нужно пользоваться и почему — рассказывает ведущий врач-ортопед Сергей Бубновский…Читать далее >>>

Автор:

Матвеева Мария — Медицинский журналист. Медсестра первой категории

в отделении травматологии и ортопедии

Если вам понравилась статья, оцените её:

(Пока нет голосов)

Загрузка…

Источник

Ненормально низкое расположение конуса конского хвоста с укороченной и утолщенной терминальной нитью или интрадуральной липомой (другие образования, как напр., липома, распространяющаяся через ТМО или диастематомиелия рассматриваются, как самостоятельные заболевания). Наиболее часто наблюдается при ММЦ. В случае ММЦ диагноз должен ставиться клинически, поскольку практически все пациенты рентгенологически имеют фиксированный СМ.

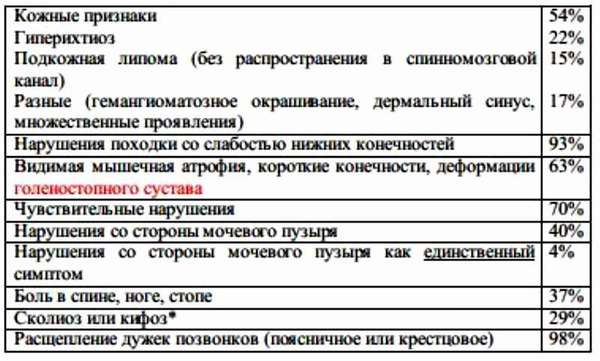

Клинические проявления: жалобы и симптомы приведены в табл.6-15.

Табл.6-15. Жалобы и симптомы при синдроме фиксированного спинного мозга

* высокая частота сколиоза или кифоза в связи с включением данных серии наблюдений Хоффмана

Пациенты с миеломенингоцеле

Если у пациента с ММЦ наблюдается прогрессирующий сколиоз, нарастающая спастика, ухудшение походки (у тех, кто до этого мог ходить) или нарастание расстройств мочеиспускания:

• всегда необходимо убедиться в том, что имеющийся шунт работает и ВЧД нормальное

• если имеются боли, то следует считать, что имеется фиксированный СМ, пока не доказано обратное

• следует считать, что пациент имеет сирингомиелию, пока не будет доказано обратное

• может быть в результате компрессии ствола мозга (симптоматическая мальформация Киари 2-го типа), требующей декомпрессии ЗЧЯ

Сколиоз при фиксированном спинном мозге

Прогрессирующий сколиоз может наблюдаться в сочетании с фиксированным СМ. Раннее освобождение СМ может привести к уменьшению сколиоза, но оно должно быть произведено, пока сколиоз еще не резко выражен. В тех случаях, когда освобождение СМ производилось при сколиозе ≤10º, неврологическое улучшение наблюдалось в 68% случаев, а в остальных 32% случаев наблюдалась стабилизация симптоматики. В то же время, если сколиоз был тяжелым (≥50º) в ∼16% случаев было ухудшение.

Синдром фиксированного спинного мозга у взрослых

Хотя в большинстве случаев синдром фиксированного СМ проявляется уже в детстве, имеются сообщения о случаях у взрослых (к 1982 г. их было опубликовано ∼50). Сравнение детской и взрослой форм см. табл. 6-16.

Табл. 6-16. Сравнение детской и взрослой форм синдрома фиксированного спинного мозга

Диагностика

Рентгенологическая: низко расположенный конус (ниже L2) и утолщенная терминальная нить (нормальный диаметр 2 мм считается патологическим). NB: видимый диаметр терминальной нити на КТ/миелограмме может варьировать в зависимости от концентрации КВ.

Трудно дифференцировать фиксированный СМ от низко расположенного СМ (при котором терминальная нить обычно имеет нормальный диаметр).

Предоперационная диагностика

Очень рекомендуется предоперационная цистометрография, особенно если пациент контролирует мочеиспускание (послеоперационные изменения функции мочевого пузыря не являются редкостью, возможно в результате натяжения нижних волокон конского хвоста).

Лечение

Если единственным нарушением является укороченная и утолщенная терминальная нить, можно ограничиться небольшой ламинэктомией пояснично-крестцовой области с пересечением терминальной нити после ее идентификации.

Если обнаружена липома, ее можно удалить вместе с терминальной нитью (если она легко отделяется от нервной ткани).

Отличительные признаки терминальной нити

Терминальная нить отличается от нервных корешков наличие характерного извитого сосуда на поверхности. Также под микроскопом нить выглядит значительно белее, чем нервные корешки, и на ней видны полоски. NB: интраоперационная электростимуляция и запись ЭМГ анального сфинктера являются более точными методами идентификации.

Исходы

При ММЦ обычно невозможно ликвидировать фиксацию СМ насовсем. По мере роста ребенка с ММЦ может потребоваться 2-4 операции по ликвидации фиксации СМ. Однако, после прекращения роста фиксация СМ может перестать быть проблемой. В тех случаях, когда фиксация была ликвидирована в раннем детстве, симптомы могут возобновиться позднее, особенно в период интенсивного роста.

Взрослая форма: хирургическая ликвидация фиксации обычно дает хорошее облегчение боли. Однако, она не помогает восстановлению функций мочевого пузыря.

Гринберг. Нейрохирургия

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Синдром фиксированного спинного мозга характеризуется прогрессирующей неврологической, урологической, ортопедической дисфункцией, обусловленной натяжением спинного мозга, вследствие фиксации оккультными формами спинального дизрафизма и вторично развившейся фиксации, у ранее оперированных детей (открытые пороки развития — миеломенингоцеле, менингорадикулоцеле, липомиеломенингоцеле и.т.д), с аномально низким расположением конуса спинного мозга ниже L1 – L2 позвонка и подтверждённое данными МРТ сканирования. Синдром фиксированного спинного мозга является функциональным заболеванием индуцированное фиксацией и натяжением каудальных отделов спинного мозга неэластическими структурами, приводящими к компрессии, ишемии и как следствие к нейрональной дисфункции.

Различают три патофизиологические группы:

- с истинным синдромом фиксированного спинного мозга, при котором неврологическая симптоматика коррелировала с тракцией спинного мозга и соответствовала нижележащим сегментам от последней пары зубовидных связок на уровне Th12 – L1. В данной категории дизрафизмы представлены в виде утолщённой конечной нити, каудальной и небольшой переходной липомам, сакральной менингоцеле.

- синдром фиксированного спинного мозга у пациентов с аномально низким расположением конуса (в промежутке L1 – S1). Спинальные дизрафизмы данной категории составили протяжённые дорзальные и переходные липомы, миеломенингоцеле

- Группа пациентов с синдромом фиксированного спинного мозга без признаков и симптомов натяжения, при низком расположении и фиксации конуса. Среди данной категории, часть пациентов страдают параплегией и тотальным недержанием с явной фиксацией в рубцовой ткани на грудном и поясничном уровнях, часть с липоматозным перерождением спинного мозга и очевидным отсутствием функциональной нервной ткани.

Клиническая картина

Синдром фиксированного спинного мозга лежит в основе симптоматики большинства скрытых и открытых пороков развития спинного мозга. В большинстве случаев проявление синдрома фиксированного спинного мозга возникает в периоды роста ребенка: 1-й от 0 до 3-4 лет (прирост 24 см в 1й год жизни) и 2-й от 11 – 15 лет у девочек и от 13 – 18 у мальчиков (прирост 10-12 см в год). Клинические симптомы характеризуются прогрессирующим течением с формированием четырех синдромов. Кожный синдром – 54 % (подкожная липома, кожный «хвостик», рубец, пигментация, гемангиома, гипертрихоз, дермальный синус Неврологический синдром — (нарушение походки – 93%; гипотрофия мышц – 63 %; чуствительные расстройства – 70 %; боли в ногах, спине – 37 %) Нейрогенная дисфункция тазовых органов — (мочевого пузыря — 40 %, прямой кишки — 30 %) Ортопедический синдром — (деформация стоп, укорочение конечностей — 63 %; сколиоз, кифоз — 29 %).

Диагностика

«Золотым стандартом» диагностики позвоночника и спинного мозга является магнитно – резонансная томография (МРТ), позволяющая определить анатомо–морфологические взаимоотношения в сложной анатомической системе «спинной мозг — позвоночный канал — мягкие ткани, выявить скрытые формы спинальных пороков и уточнить прямые и косвенные признаки «фиксации спинного мозга». Патогномоничный симптом синдрома фиксированного спинного мозга — опущение конуса спинного мозга ниже L1 – L2 позвонка, с признаками утолщения конечной нити.

Хирургическое лечение (высвобождение спинного мозга)

Используя современные нейрохирургические технологии (микроскоп, интраоперационный нейрофизиологический мониторинг, пластические материалы мировых производителей) позволяет достичь в хирургии аномалий позвоночника и спинного мозга высоких результатов, с минимальным риском операционных осложнений, тем самым улучшить качество жизни ребёнка в рамках имеющегося неврологического дефицита (обычно парапарез с тазовыми нарушениями) и профилактике возможных вторичных осложнений (ликворея, бульбарные расстройства, сирингомиелия, кифосколиоз).

При скрытых формах дизрафизма, своевременная хирургия позволяет предупредить появления неврологического дефицита, связанного с развитием «синдром фиксированного спинного мозга», и восстановление нормальных анатомических взаимоотношений (искусственная нейруляция, формирование нормального субарахноидального пространства, дурального мешка), коррекция факторов фиксации (конечная нить, липома, диастематомиелия, дермоид), что приводит к улучшению функции тазовых органов, неврологического статуса у симптомных больных.

Источник

Поражение спинного мозга любого характера —, это серьезная проблема, негативно сказывающаяся на здоровье человека и качестве его жизни. Поэтому далее поговорим о том, что такое синдром фиксированного спинного мозга у детей и взрослых, как проявляется заболевание и какими способами лечится.

Что такое фиксированный спинной мозг

Синдром фиксированного спинного мозга —, явление, при котором происходит ограничение подвижности спинного мозга.

Справка. Недуг имеет еще несколько названий: тетеринг-синдром, натяжение терминальной нити, синдром жесткой концевой нити.

При развитии болезни отмечается срастание оболочек спинного мозга и костной ткани позвоночника. Вследствие этого патологического процесса спинной мозг плотно и неподвижно прикрепляется к внутренней поверхности спинномозгового канала.

А вместо жидкости, которая в норме обеспечивает защиту спинного мозга от повреждений во время движений, формируется соединительная либо костная ткань.

Следствием такой фиксации спинного мозга является остановка развития и обновления нервных клеток и появление различных нарушений функционирования ОДА.

Чаще всего патологическое явление развивается в поясничном сегменте позвоночника, поскольку именно в этом сегменте наблюдается наиболее выраженная естественная фиксация спинного мозга.

Причины

В медицине и по сегодняшний день точные причины возникновения данного недуга не определены.

Справка. Заболевание имеет врожденную и приобретенную форму, что зависит от причины развития.

При этом в 80% случаев болезнь имеет врожденную форму и диагностируется детском возрасте (4-5 лет). И лишь в 20% заболевание носит приобретенный характер и обнаруживается у взрослых.

Специалисты определили, что к возможным причинам возникновения патологического состояния относятся:

- патологии внутриутробного развития,

- доброкачественные и злокачественные новообразования в области позвоночника,

- деструкции мозговых тканей,

- частые травмы позвоночника,

- рубцовая деформация терминальной нити,

- расщепления позвоночного столба,

- различные отклонения в строении позвоночника,

- порок Киари,

- сирингомиелия.

Также фиксация может произойти из-за рубцевания ткани вследствие проведенной операции в области позвоночника.

Симптомы

Патология развивается постепенно и начинает активно проявляться при повышении нагрузки на позвоночник. Например, при врожденном характере недуга у детей —, во время начала хождения, а при приобретенной форме у взрослых —, во время активного восстановления после травмы.

Справка. Симптоматика поражения различна и не зависит от конкретной формы поражения.

Все проявления тетеринг-синдрома можно разделить на несколько групп:

- Кожные проявления —, повышенный рост волос, углубления в мягких тканях в области крестца и поясницы, пигментные пятна, обесцвечивание кожного покрова.

- Ортопедические —, деформация ног, асимметрия ног, стоп, ягодиц, изменение походки, нарушение осанки (сколиоз, кифоз, лордоз).

- Неврологические —, боль в ногах и пояснице, неуверенная походка, ухудшение чувствительности нижних конечностей, снижение рефлексов, парез одной либо обеих ног, мышечное напряжение.

- Нарушение функционирования органов таза —, нарушение процесса мочеиспускания и дефекации, частые инфекции.

Клиническая картина болезни одинакова как для взрослых, так и для детей. Однако во взрослом возрасте все симптомы являются более выраженными, что связано с серьезными нагрузками на позвоночный столб.

Диагностирование

Любое обследование начинается с опроса и осмотра пациента, в ходе которого выясняются жалобы, характер проявления симптоматики и функциональные способности организма.

После этого при подозрении на данный синдром специалист назначает проведение МРТ.

Справка. МРТ —, единственная методика, которая позволяет максимально точно оценить степень повреждения и определить форму и локализацию нарушений.

Задачей данной диагностической методики является определение состояния спинного мозга, канала позвоночника и мягких тканей, выявление скрытых форм спинальных пороков и уточнение прямых и косвенных признаков патологического процесса.

Лечение

Единственным способом терапии данного заболевания является хирургическое. Лишь немногие пациенты наблюдаются у врача после диагностирования данного недуга.

Справка. Цель операции —, освобождение спинного мозга и возобновление функционирования.

Способ проведения операции подбирается на основании характера поражения терминальной нити:

- ламинэктомия —, применяется при несущественном укорочении либо уплотнении терминальной нити, отсутствии глубокого перерождения ткани. Представляет собой малоинвазивное хирургическое вмешательство с помощью эндоскопических инструментов.

- полноценная операция —, проводится при серьезном поражении нитей. В ходе операции выполняется вскрытие спинномозгового канала, освобождение участков мозга и закрытие операционных полостей специальной нитью, клеем либо скобами.

При терапии прогрессирующего заболевания может понадобиться неоднократное оперативное вмешательство (2-4). В особенности это касается детского возраста, поскольку синдром часто прогрессирует по мере роста и развития.

После проведения операции пациент проходит реабилитацию, длительность которого зависит от сложности заболевания и вида операции. В основном продолжительность восстановления составляет 3-6 месяца, а иногда 1 год.

Прогноз после операции

При синдроме фиксированного спинного мозга операция и последствия взаимосвязаны и зависят от характеристик заболевания и возраста пациента.

В основном прогноз после операции для детей благоприятный. Болезненные ощущения проходят, а неврологические нарушения исчезают после правильного реабилитационного курса.

Если же недуг характеризуется длительным течением, то наблюдается повреждение нервных окончаний. Этот процесс является необратимым, поэтому даже операция не может устранить некоторые симптомы заболевания: онемение, парез конечностей, нарушения функционирования внутренних органов, в частности мочевого пузыря.

Возможные осложнения

В данном случае к возможным осложнениям можно отнести рецидив тетеринг-синдрома, а также различные хирургические и послеоперационные осложнения.

Чтобы исключить риск развития осложнений следует обратиться в больницу для получения своевременно помощи и скрупулезно выполнять все предписания лечащего врача во время реабилитации.

Заключение

Организм человека устроен очень сложно, поэтому поражение какого-то одного элемента может негативно отразиться на функционировании многих органов и систем. В особенности это касается поражения спинного мозга и нервных волокон, опасное необратимыми последствиями.

Источник