Синдром скопления жидкости в плевральной полости это

Появление выпота в плевральной области – несамостоятельное симптоматическое явление. Оно имеет разнообразную этиологию. Множество факторов могут привести к развитию патологии: от функциональных нарушений в организме до врачебной ошибки. Тем не менее прогноз протекания нарушения, в общем, благоприятный, но требует оперативного вмешательства.

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

Плевральная жидкость

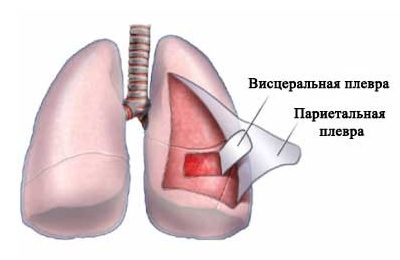

Левое и правое легкое помещены одновременно в два «мешка», которые как бы вдеты друг в друга, между ними имеется узкое пространство. Оно получило название плевральной полости или плевры.

«Мешки» по-научному называются листками плевры и представляют собой серозные оболочки:

«Мешки» по-научному называются листками плевры и представляют собой серозные оболочки:

- внешнюю париетальную (прилегающую к внутренней поверхности грудной клетки),

- внутреннюю висцеральную (тонкая мембрана, обволакивающая само легкое).

Париетальная оболочка имеет болевые рецепторы, что объясняет неприятную симптоматику, сопровождающую плевральный выпот.

Таким образом, между легкими и другими тканями имеется надежный барьер в виде не сообщающихся друг с другом полостей. В них поддерживается давление ниже атмосферного. Это способствует протеканию дыхательного акта. Плевральная полость – это герметичный отсек, в норме заполненный небольшим количеством жидкости.

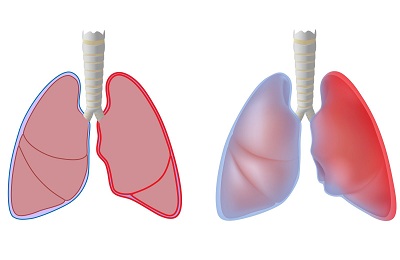

Жидкость в плевральной полости – это норма. По составу она схожа с кровью и представляет собой серозное вещество. В нормальных условиях ее количество не превышает 1-2 чайные ложки (15-20 мл). Это вещество продуцируется клетками париетальной оболочки и капиллярами близлежащих артерий. Периодически оно всасывается через лимфатическую систему для фильтрации (происходит реабсорбция). Плевральная жидкость активно откачивается из плевры – это естественный процесс. Благодаря этому не происходит ее скапливания.

Не стоит путать ее с жидкостью в легких – это уже отдельное патологическое явление

Не стоит путать ее с жидкостью в легких – это уже отдельное патологическое явление

Жидкость в плевральной области выступает в качестве лубриканта – смазывающего вещества. Это облегчает лепесткам плевры свободное скольжение друг о друга во время вдоха и выдоха. Другая ее функция – поддерживать легкие в расправленном состоянии во время движения грудной клетки при дыхании.

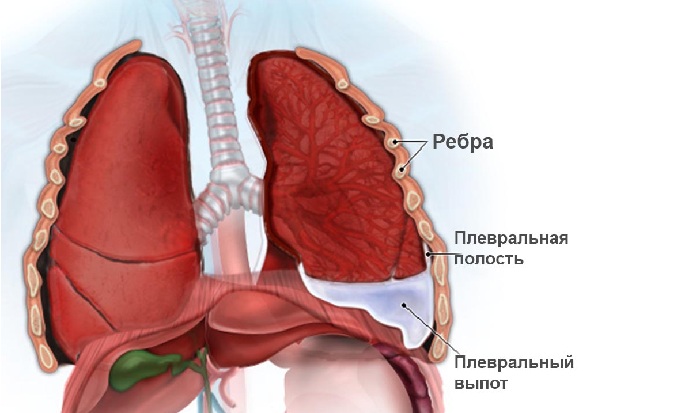

Выпот – это патологически большой объем скопившейся биологической жидкости в той или иной полости организма без возможности ее естественного выведения. Соответственно, плевральный выпот – это увеличение объема жидкости внутри плевры.

Процесс ее накопления может различаться этиологически и симптоматически в зависимости от характера выделяемого вещества. Плевральную щель могут заполнить следующие типы выпотов:

- транссудат,

- экссудат,

- гной,

- кровь,

- лимфа.

Плеврит

Плевральный выпот может формироваться в результате нарушения работы кровеносной и лимфатической систем, а также воспаления.

Скопление отечной жидкости в полости плевры

Жидкость между плевральными листками может увеличиваться в объемах вне зависимости от воспалительных процессов. В этом случае ее накопление обусловлено сбоем естественного процесса ее продуцирования или реабсорбции.

Для таких случаев применяется термин «транссудат» (невоспалительный выпот) и диагностируется гидроторакс (отек в плевральной полости). Скопившийся объем жидкости не в состоянии самостоятельно покинуть плевру.

Транссудат имеет вид желтоватый прозрачной жидкости без запаха.

Причины

Наличие жидкости в плевральной полости вызвано двумя основными физиологическими нарушениями, связанными с ее выработкой и эвакуацией:

- повышенная секреция,

- угнетение процесса всасывания.

Плевральный выпот

Плевральный выпот транссудативного характера также может образоваться вследствие следующих факторов:

- Сердечная недостаточность. В малом и большом кругах кровообращения ухудшается гемодинамика, происходит застой крови, повышается кровяное давление. Начинает формироваться местный отечный выпот.

- Почечная недостаточность. Снижается онкотическое давление, отвечающее за поступление жидкостей организма из тканей в кровь. В результате стенки капилляров пропускают ее в обратном направлении, и возникает отек.

- Перитонеальный диализ. Повышается внутрибрюшное давление. За счет этого местная тканевая жидкость поднимается и через поры в диафрагме выталкивается в плевральную полость, увеличивая тем самым объемы плеврального вещества.

- Опухоли. В случае с возникновением новообразований может быть нарушен отток лимфы или крови из плевры. Формируется скапливающийся транссудат.

Симптомы

Синдром скопления жидкости в плевральной полости сочетает в себе местную симптоматику и клинические проявления того заболевания, которое его вызвало. Чем объемнее выпот, тем тяжелее протекает заболевание. Обычно речь идет о двухсторонней патологии.

Объем выпота может достигать нескольких литров.

Масштабные скопления жидкости оказывают давление на органы грудной клетки.

Масштабные скопления жидкости оказывают давление на органы грудной клетки.

Тем самым происходит продавливание легкого. Это может привести к следующему:

- одышка,

- возможны редкие боли в груди,

- сухой повторяющийся кашель,

- дополнительные отеки вокруг скопления.

Диагностика

Синдром жидкости в плевральной полости предполагает определенные диагностические процедуры, самая популярная из которых – УЗИ. Специалисты проводят ряд мероприятий по выявлению выпота:

- Перкуссионное простукивание. В месте скопления жидкости обнаруживается тупой звук, меняющий локацию с изменением положения тела больного.

-

Рентгенологическое исследование. Снимок позволяет увидеть область скапливающегося транссудата.

Рентгенологическое исследование. Снимок позволяет увидеть область скапливающегося транссудата. - УЗИ. При ультразвуковом обследовании обнаруживается увеличенное в объеме количество жидкости.

- Плевральная пункция. Производится прокол полости, что позволяет забрать выпот на дифференциальный анализ.

- КТ. Компьютерная томография помогает исключить риск опухолей.

Важно! При лечении показана откачка транссудата из плевры с помощью пункции.

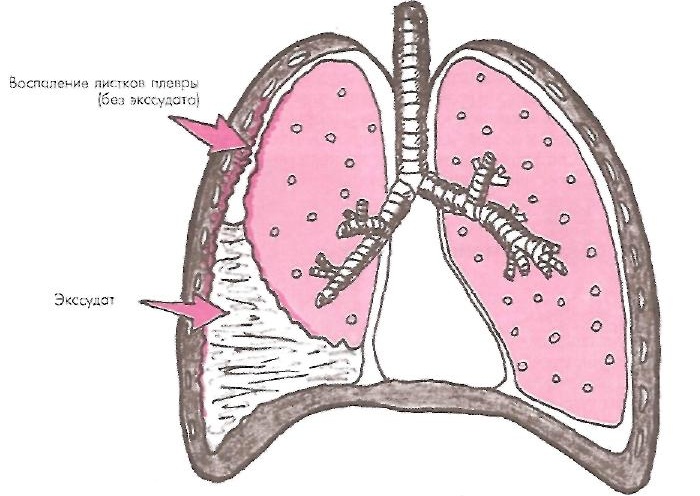

Синдром скопления плевральной жидкости при воспалении

Скопление жидкости в плевральной полости может быть запущено воспалительным процессом. В таком случае врачи говорят об экссудации (выделение выпота в виде экссудата). Механизм протекания этой патологии обусловлен инфекционным поражением и включает следующие изменения в организме:

- проницаемость стенок сосудов увеличена,

- переполнение кровью тканей в области воспаления,

- повышение онкотического давления,

- дают о себе знать симптомы первичного воспалительного заболевания.

Плевральная полость может заполняться следующими типами воспалительного выпота:

- Серозный. Прозрачная жидкость. Выделяется при воспалении серозных листков плевры. Прогноз благоприятный. Источники воспаления – ожоги, аллергии, вирусы. К примеру, плеврит сопровождается выпотом серозного экссудата.

Фиброзный. Боле плотный, ворсинчатый экссудат, с повышенным содержанием фибрина. Плевральная оболочка под воздействием этой жидкости разрушается: появляются рубцы, спайки, язвы.

Может выделяться вследствие туберкулеза.

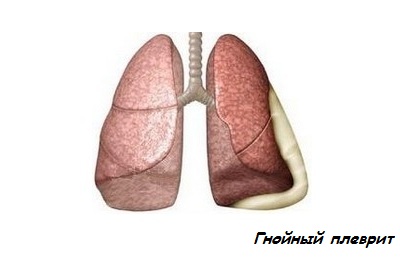

Может выделяться вследствие туберкулеза.- Гнойный. Непрозрачная, вязкая жидкость в полости плевры зеленого оттенка. Состоит из большого количества отработанных защитных клеток лейкоцитов. Вызвана попаданием в организм таких патогенов, как грибки, стрептококки, стафилококки.

- Геморрагический. Возникает как следствие разрушения кровеносных путей. Представляет собой жидкость красноватого цвета из-за насыщенности эритроцитами. Встречается при туберкулезном плеврите.

Лечение делает упор на антибактериальной медикаментозной методике и направлено на уничтожение инфекционного агента. Для удаления экссудата прибегают к хирургической операции.

Жидкость в плевральной полости после операции

В случае травмы или неудачного хирургического вмешательства между плевральными оболочками легких может образоваться выпот в виде скопления крови (гемоторакс).

Чаще всего к этому могут привести обильные внутренние кровотечения , образуется уплотнение, которое оказывает сдавливающий эффект как на само легкое, так и на грудную клетку.

В результате нарушается газообмен и гемодинамика, что приводит к легочной недостаточности. Симптоматику определяет количество жидкости в плевральной полости.

При этом больной испытывает на себе признаки потери крови:

При этом больной испытывает на себе признаки потери крови:

- анемия,

- тахикардия,

- снижение давления.

При обследовании врачи обнаруживают глухой звук в области груди при простукивании. Аускультация диагностирует нарушение работы органа и отсутствие дыхательных шумов. Для более точного диагноза применяются УЗИ и рентген.

Важно! Терапия гемоторакса предполагает введение в плевру дренажа и откачку выпота с последующим наложением швов.

Следствием осложнения после операции может стать и хилоторакс. Выпот в этом случае формируется за счет скопления лимфы. Неудачное хирургическое вмешательство зачастую приводит к повреждению париетального листка плевры и проходящего в нем лимфатического протока. Таким образом, патология с наличием жидкости в плевральной полости обусловлена причинами, связанными с хирургическим вмешательством:

-

операция на шее,

операция на шее, - удаление опухоли,

- операции на аорте,

- оперативное вмешательство при аневризме,

- хирургическое лечение легкого,

- диагностическая пункция.

При повреждении лимфатического канала жидкость изначально будет скапливаться в клетчатке средостения. После набора критической массы, она прорывает плевральный лепесток и изливается в полость. Уплотнение хилоторакса до перемещения его в плевру может занимать длительный промежуток времени – до нескольких лет.

Симптомы заболевания схожи с признаками указанных выше патологий и представляют собой компрессию органов дыхания, пережатие вен, отказ легкого. К этому добавляются признаки истощения, т. к. потеря лимфы – это потеря полезных для организма веществ: белков, жиров, углеводов и микроэлементов.

Диагностические мероприятия те же, что и при гемотораксе (перкуссия, аускультация, УЗИ, рентген), с применением лимфографии и добавлением контрастирующего вещества. Эта процедура позволяет уточнить уровень повреждения лимфатического протока.

Диагностические мероприятия те же, что и при гемотораксе (перкуссия, аускультация, УЗИ, рентген), с применением лимфографии и добавлением контрастирующего вещества. Эта процедура позволяет уточнить уровень повреждения лимфатического протока.

Лечение хилоторакса проводится путем пункции, дренажа или через перекрытие лимфатического канала хирургическим путем.

Загрузка…

Источник

Этот синдром подразумевает совокупность симптомов, характерных для накопления в плевральной полости не воспалительной или воспалительной жидкости. Синдром скопления невоспалительной жидкости (транссудата) в плевральной полости (гидроторакс) наблюдается при сердечной недостаточности, заболеваниях почек, печени. Чаще бывает двусторонним. Его разновидностью является гемоторакс — скопление в плевральной полости крови, как результат травматического повреждения грудной клетки. Синдром скопления воспалительной жидкости в плевральной полости (экссудативный плеврит, пиоторакс, эмпиема плевры) чаще имеет инфекционную этиологию и может встречаться при туберкулезе, гангрене легкого, как осложнение пневмонии, при септицемии, прорыве гноя из близлежащих очагов легочной ткани (абсцесс). Асептический вариант плеврита может быть связан с иммунными механизмами (неспецифическое воспаление как проявление ревматизма, СКВ и др. заболеваний), при опухолях плевры и ее метастатическом поражении. Скопление жидкости чаще определяется в нижнем отделе грудной клетки, может быть односторонним и двусторонним. Вследствие здавления легкого скопившейся в плевральной полости жидкостью уменьшается дыхательная поверхность и развивается дыхательная недостаточность. При одностороннем скоплении значительного количества жидкости в плевральной полости возможно смещение органов средостения в противоположную сторону, что приводит к нарушению сердечной деятельности.

Для синдрома скопления жидкости в плевральной полости характерна одышка, обусловленная дыхательной недостаточностью, чувство тяжести на пораженной стороне, может быть сухой кашель вследствие раздражения плевры. При осмотре отмечается цианоз, асимметрия грудной клетки и отставание ее в акте дыхания. Скопление большого количества жидкости в плевральной полости сопровождается сглаживанием межреберных промежутков, а иногда выбуханием их (положительный симптом Литтена). Над областью скопления жидкости голосовое дрожание резко ослаблено или не проводится. При скоплении экссудата в плевральной полости перкуторно над зоной экссудата определяется тупой звук с косой верхней границей с вершиной по задней подмышечной линии (линия Дамуазо). При наличии транссудата более характерен горизонтальный уровень притупления. Подвижность нижнего легочного края на стороне поражения резко ограничена. При экссудативном плеврите над поджатым легким, выше линии Дамуазо, определяется перкуторно-темпанический звук (треугольник Гарленда), над которым выслушивается патологическое бронхиальное дыхание. На противоположной стороне при значительном скоплении экссудата иногда выявляется небольшой участок притупленного звука (треугольник Раухфуса-Грокко), который образован за счет смещения средостения в здоровую сторону. Дыхательные шумы над ним не выслушиваются. Над зоной тупости аускультативно определяются резкое ослабление везикулярного дыхания (или чаще его отсутствие), а также ослабление бронхофонии. Рентгенологическое исследование выявляет гомогенное затемнение с косо расположенной верхней границей и смещением средостения в здоровую сторону при экссудативном плеврите. При скоплении жидкости в плевральной полости с диагностической или лечебной целью часто выполняется плевральная пункция с последующим исследованием выпота для определения его характера (воспалительный – экссудат или невоспалительный – транссудат) и выявления возможного возбудителя.

Исследование плевральной жидкостивключает определение цвета, прозрачности, запаха и характера (серозный, гнойный, фибринозный, геморрагический) выпота, а также его происхождения – транссудат или экссудат.

Для этого проводят физико-химическом исследование плевральной жидкости, определяют следующие показатели (табл.1):

Таблица 1

Отличия транссудата и экссудата

| Показатель | Транссудат | Экссудат |

| Удельный вес | 1005–1015 | Выше 1015 |

| Белок, г/л | 5–25 | Выше 30 |

| Альбумины/глобулины | 2,5–4,0 | 0,5–2,0 |

| Проба Ривальта | отрицательная | положительная |

| Лейкоциты | До 15000 | Выше 15000 |

| ЛДГ | < 200ЕД/л или < 1,6 г/л | >200ЕД/л или > 1,6 г/л |

| Уровень глюкозы | > 3,33ммоль/л | < 3,33 ммоль/л |

Проба Ривальта — это качественная проба на экссудат. В цилиндр наливают воду, подкисленную несколькими каплями уксусной кислоты, добавляют 1-2 капли пунктата; капля экссудата, падая, оставляет след по типу папиросного дыма. Проводят микроскопические исследования. На инфекционную природу выпота могут указывать следующие гематологические симптомы: лейкоцитоз различной степени выраженности со сдвигом формулы влево, иногда эозинофилия, увеличение СОЭ. Для туберкулезного плеврита характерен лимфоцитоз, а для ревматического — нейтрофилез. Степень выраженности изменений показателей функции внешнего дыхания зависит от количества и характера выпота

СИНДРОМ ВОЗДУХА В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ

Синдром воздуха в плевральной полости – это состояние, при котором происходит накопление воздуха между париетальным и висцеральным листками плевры. Наличие газа в плевральной полости может быть следствием: 1. прямого сообщения между альвеолами и плевральной полостью; 2. прямого сообщения между атмосферой и плевральной полостью; 3. присутствием в плевральной полости газообразующих микроорганизмов. При наличии сообщения между просветом бронха и полостью плевры на вдохе воздух входит в плевральную полость, а на выдохе выходит из нее через дефект в висцеральной плевре (открытый пневмоторакс). Затем дефект в висцеральной плевре закрывается фибрином и формируется закрытый пневмоторакс. Иногда воздух в плевральную полость поступает только во время вдоха, во время выдоха патологическое сообщение закрывается и препятствует эвакуации воздуха. В результате такого «клапанного» механизма давление в плевральной полости прогрессивно нарастает и может значительно превысить атмосферное – формируется напряженный пневмоторакс. Высокое внутриплевральное давление приводит к полному коллапсу легкого и значительному смещению средостения в противоположную сторону, уплощению диафрагмы. Следствием этого является снижение венозного возврата, уменьшение сердечного выброса, гипоксемия, развивается острая циркуляторная недостаточность.

Классификация.Все пневмотораксы можно разделить на спонтанные, т.е. не связанные с какой-либо явной причиной; травматические – вследствие проникающего ранения грудной клетки, тупой травмы грудной клетки; ятрогенные — наступившие вследствие трансторакальной игольчатой аспирации, постановки подключичного катетера, торакоцентеза или биопсии плевры, баротравмы во время ИВЛ.

Чаще всего врачу приходится сталкиваться со спонтанным пневмотораксом. К развитию первичного спонтанного пневмоторакса чаще всего приводит ограниченная буллезная эмфизема, этиология которой не известна. Иногда буллезная эмфизема развивается при врожденной недостаточности α1-антитрепсина, что ведет к ферментативному разрушению легочной ткани протеолитическими ферментами, преимущественно у лиц молодого возраста. В некоторых случаях первичный спонтанный пневмоторакс связан с конституциональной слабостью плевры, которая разрывается при сильном кашле, смехе, глубоком дыхании, интенсивном физическом усилии. Иногда при глубоком погружении в воду, нырянии, во время полета в самолете на большой высоте, вероятно, в силу перепадов давления, которое неравномерно передается на различные отделы легких.

Источник

… это клинико-рентгенологический и лабораторный симптомокомплекс, обусловленный жидкостью, скапливающейся в плевральной полости или из-за поражения плевры, или из-за общих электролитных нарушений в организме.

Данный синдром встречается при различных заболеваниях. Двусторонний выпот (гидроторакс), не носящий характеристик экссудата встречается при тяжелой сердечной недостаточности. Односторонний выпот по типу экссудата является частым осложнением пневмонии, абсцесса легкого, может быть проявлением туберкулеза, злокачественной опухоли легких или самой плевры (мезотелиомы), при скоплении в плевральной полости крови (при ранении, при геморрагическом диатезе), могут быть плевриты при аллергозах, бруцеллезе, кандидамикозе. Плеврит как проявление полисерозита нередок при системных заболеваниях соединительной ткани.

В жалобах у больных при большом скоплении жидкости доминирует одышка, иногда она сопровождается сухим кашлем, общим недомоганием, при плевритах может быть лихорадка, проявления общей интоксикации.

При сердечной недостаточности имеются симптомы поражения миокарда, отечный синдром, часто нарушения ритма и проводимости. Больной принимает вынужденное положение на больном боку. Отмечается ограничение дыхательной экскурсии на стороне поражения. При большом выпоте выявляется выбухание межреберных промежутков, набухание шейных вен, цианоз, больные могут занимать положение ортопноэ. Кожа в нижних отделах груди бывает отечной, складка ее более толстая, чем на противоположной стороне (симптом Винтриха). Отмечается притупление перкуторного тона, имеющее дугообразную верхнюю границу, максимально возвышающуюся по задней подмышечной линии (линия Соколова-Эллиса-Дамуазо). Описывавшиеся старыми авторами тонкие перкуторные феномены: «треугольник Гарленда», «треугольник Кораньи-Раухфуса-Грокко» в настоящее время утратили практическое значение.

Свободный плевральный выпот можно определить, если его объем превышает 350-500 мл. Повышение уровня притупления на 1 ребро примерно соответствует увеличению количества жидкости на 500 мл.

Дыхательные шумы в зоне притупления не определяются или резко ослаблены, несколько выше; где располагается поджатое легкое – дыхание бронхиальное, у верхней границы экссудата могут выслушиваться хрипы. При очень больших выпотах надо помнить, что значительный объем жидкости хорошо проводит шепотную речь, и при ослабленном голосовом дрожании и притупленном перкуторном тоне можно определить усиление бронхофонии и феномен эгофонии (больной произносит протяжное «а-а-а», а выслушивается прерывистое «э-э-э»).

Особенности тех или иных выпотов обуславливаются этиологией. Парапневмонический экссудативный плеврит маскируется симптомами пневмонии, при туберкулезных экссудативных плевритах обычно можно найти соответствующий анамнез: туберкулезные контакты, положительные туберкулиновые пробы, характерные для туберкулеза изменения в легких и лимфатических узлах, длительное течение с формированием массивных адгезивных процессов. При инфарктах легкого с последующей пневмонией и выпотом характерна острая симптоматика с выраженным болевым синдромом, часто на фоне нарушения сердечного ритма, заболеваний периферических сосудов. Выпот носит геморрагический характер.

Рентгенологически при скоплении жидкости в плевральной полости отмечается затемнение со скошенной книзу и кнутри верхней границей, при очень больших экссудатах затемнено все легочное поле и средостение смещено в противоположную сторону. В крови обычно лейкоцитоз, увеличение СОЭ. Важнейшим диагностическим приемом является плевральная пункция, которая должна проводиться у всех больных с подозрением на выпот. Исследование плеврального пунктата позволяет разрешить диагностические проблемы в плане дифференциации экссудата и транссудата, определить опухолевый генез, туберкулезную этиологию, наличие эмпиемы.

Биопсия плевры показана с целью диагностики злокачественного или туберкулезного плеврального выпота (гистологическое исследование биоптатов париетальной плевры). Для получения патологического материала используют три вида биопсии плевры: торакоскопическую, операционную и пункционную. Торакоскопия применяется у тех больных, у которых в результате бронхоскопии, проведения анализа плевральной жидкости и биопсии плевры этиология плеврального выпота остается неясной. Сканирование легких рекомендуется больным с плевральным выпотом, этиология которого не установлена после выполнения первоначальных диагностических исследований для исключения тромбоэмболии ветвей легочной артерии.

Лечение больных с жидкостью в плевральной полости включает общую консервативную этиопатогенетическую терапию и, при необходимости, местное лечение, направленное на эвакуацию жидкости из плевральной полости. Однако во всех случаях при больших выпотах, вызывающих нарушения гемодинамики и дыхания, требуется срочная декомпрессия легкого. Жидкость удаляют до нормализации артериального давления и уменьшения тахикардии.

Одномоментное удаление чрезмерно большого количества объема плевральной жидкости (более 3 л) может привести к развитию одностороннего отека быстро расправившегося легкого, с тяжелыми нарушениями газообмена. В данных случаях показана оксигенотерапия. Мерой профилактики этого осложнения служит создание условий для постепенного расправления легкого после длительного коллапса.

Повторный торакоцентез с максимальной эвакуацией жидкости широко используется при плевральном выпоте различной этиологии, особенно инфекционных, с целью профилактики плевральных сращений. В части случаев, при небольшом количестве выпота без признаков нарушения гемодинамики и четко установленной этиологии заболевания, вызвавшего появление жидкости в плевральной полости, можно использовать лишь консервативную терапию с обязательным рентгенологическим контролем через 7-10 дней. При отсутствии положительной динамики показано проведение торакоцентеза.

При нахождении пациентов в терапевтическом стационаре рекомендовано проводить повторные плевральные пункции с аспирацией содержимого полости и вводом интраплеврально соответствующих медикаментов на фоне общей консервативной терапии. Особенно это важно в тех случаях, когда этиология заболевания неизвестна, а плевральная пункция имеет не только лечебный, но и диагностический аспект. Добиваться тотального удаления жидкости не стоит, так как в определенном проценте случаев может возникать ятрогенный пневмоторакс, который потребует дренирования плевральной полости.

Если в течение 10-14 дней этиология заболевания остается неустановленной и жидкость продолжает накапливаться в плевральной полости, то целесообразным является перевод больного в торакальное отделение для проведения инструментальных методов диагностики и лечения. При наличии значительного по объему плеврального выпота целесообразным является проведение торакоскопии или видеоторакоскопии, которые позволяют уточнить природу заболевания, разрушить интраплевральные сращения, превращая многокарманную полость в монополость, а также установить дренаж для введения лекарственных препаратов и осуществить активную аспирацию.

При хроническом скоплении жидкости в плевральной полости, когда добиться прекращения экссудации не удается и есть угроза развития плеврогенного цирроза легкого, перехода процесса в вялотекущую эмпиему плевры, показано выполнение оперативного вмешательства – плеврэктомии с декортикацией легкого.

При наличии у пациента плеврального выпота опухолевого происхождения, гипопротеинемического выпота, выпота при синдроме желтых ногтей, а также в некоторых случаях при недостаточности кровообращения показано проведение химического плевродеза. Обязательным условием выполнения данной процедуры является возможность полного расправления спавшегося легкого. В качестве склерозирующих веществ в настоящее время используются тетрациклин, доксициклин, блеомицин, тальк. При наличии у больного хилоторакса и неэффективности дренирования плевральной полости показана торакотомия с лигированием грудного лимфатического протока.

Источник