Синдром не характерный для малярии

Малярия – трансмиссивная протозойная инфекция, вызываемая патогенными простейшими рода Plasmodium и характеризующаяся приступообразным, рецидивирующим течением. Специфическими симптомами малярии служат повторные приступы лихорадки, гепатоспленомегалия, анемия. В течении лихорадочных приступов у больных малярией четко прослеживаются сменяющие друг друга стадии озноба, жара и пота. Диагноз малярии подтверждается при обнаружении малярийного плазмодия в мазке или толстой капле крови, а также результатами серологической диагностики. Для этиотропной терапии малярии используются специальные противопротозойные препараты (хинин и его аналоги).

Общие сведения

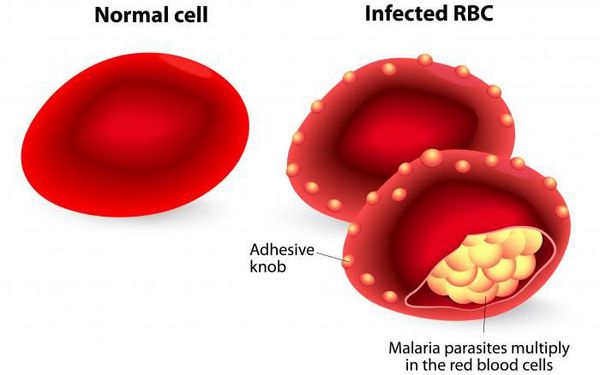

Малярия (перемежающаяся лихорадка, болотная лихорадка) – группа паразитарных заболеваний человека, возбудителями которых выступают различные виды малярийного плазмодия, поражающего преимущественно эритроциты крови и ретикулоэндотелиальную систему. Малярия протекает с лихорадочными пароксизмами, гепатолиенальным и анемическим синдромом. Малярия широко распространена в странах Экваториальной Африки, Юго-Восточной Азии, Океании, Центральной и Южной Америки. Ежегодно в мире регистрируется 350-500 млн. новых инвазий и порядка 1,3-3 млн. летальных исходов от малярии. Высокая заболеваемость малярией в мире объясняется развитием резистентности плазмодиев к специфической терапии, а переносчиков протозойной инфекции – к действию инсектицидов. В связи с увеличением миграционных и туристических потоков завозные случаи малярии все чаще встречаются на территории Европы, в т. ч. в России.

Малярия

Причины малярии

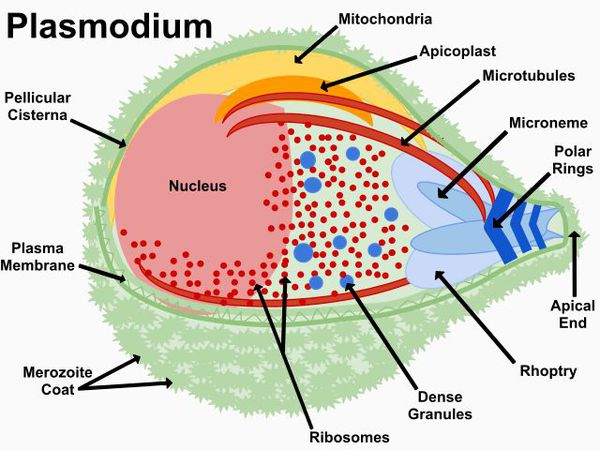

Малярию вызывают паразитические простейшие, принадлежащие к классу споровиков, роду Plasmodium (малярийные плазмодии). Заболевание человека вызывают 4 вида плазмодиев: P. Vivax (возбудитель трехдневной малярии), P. Malariae (возбудитель четырехдневной малярии), P.falciparum (возбудитель тропической малярии) и P. Ovale (возбудитель овале-малярии, сходной с трехдневной).

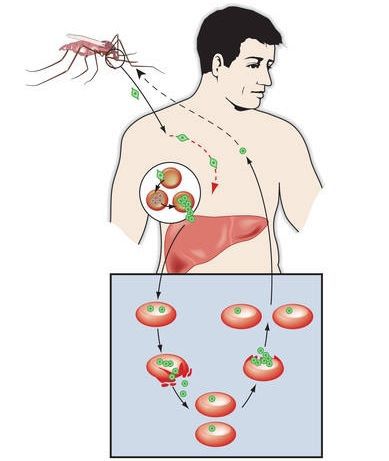

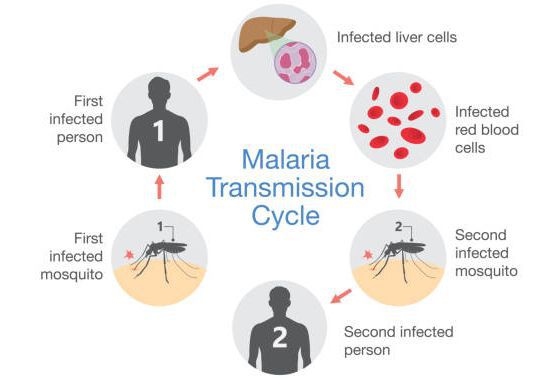

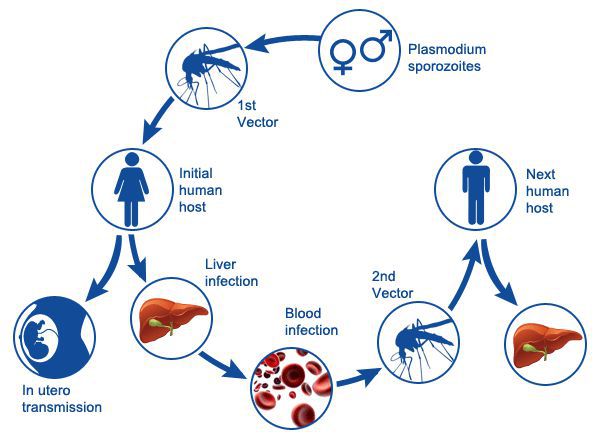

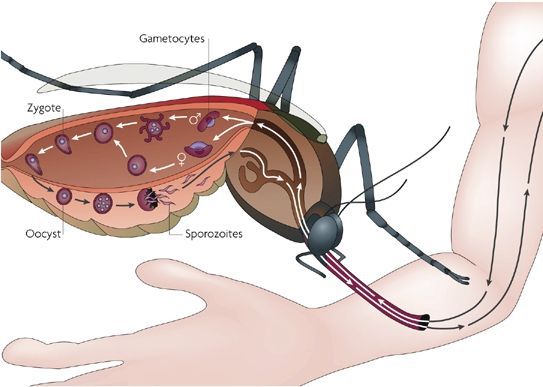

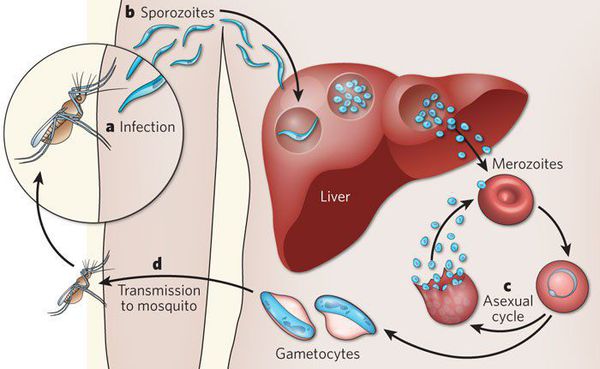

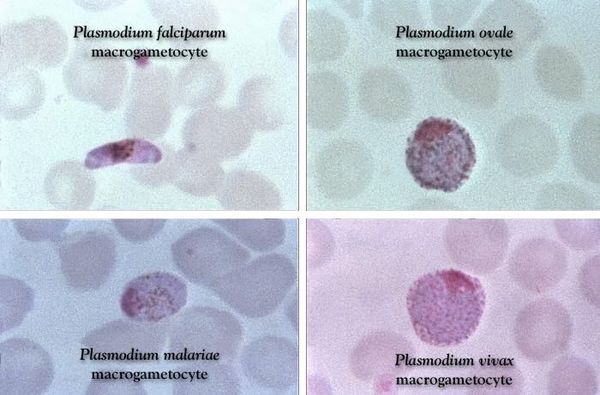

Малярийные плазмодии проходят сложный жизненный цикл, включающий бесполое развитие (шизогонию) в организме промежуточного хозяина — человека и половое развитие (спорогонию) в организме главного хозяина — самок комаров Anopheles. Инфицирование комаров происходит при укусах человека, больного малярией или паразитоносителя. При кровососании в желудок комара попадают мужские и женские половые клетки плазмодиев (микро-и макрогаметоциты); здесь происходит их оплодотворение с образованием зиготы, а затем ооцисты. В результате многократного деления ооциста превращается в инвазионные формы плазмодиев — спорозоиты, которые проникают в слюнные железы комара и могут там находиться в течение 2-х месяцев.

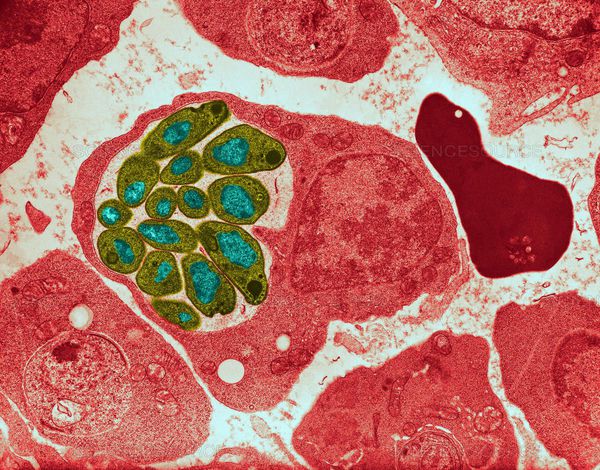

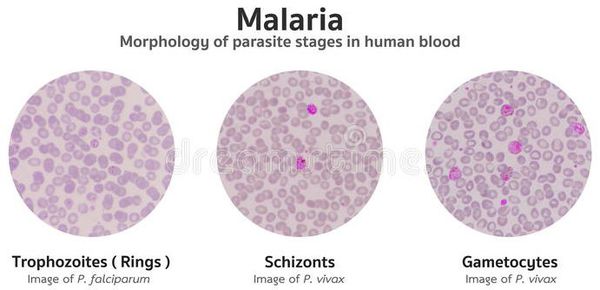

Инфицирование человека происходит при укусе инвазированной самкой комара, со слюной которой в кровь промежуточного хозяина проникают спорозоиты. В организме человека возбудитель малярии проходит тканевую и эритроцитарную фазы своего бесполого развития. Тканевая фаза (экзоэритроцитарная шизогония) протекает в гепатоцитах и тканевых макрофагах, где спорозоиты последовательно трансформируются в тканевые трофозоиты, шизонты и мерозоиты. По окончании этой фазы мерозоиты проникают в эритроциты крови, где протекает эритроцитарная фаза шизогонии. В клетках крови мерозоиты превращается в трофозоиты, а затем в шизонты, из которых в результате деления вновь образуются мерозоиты. В конце такого цикла эритроциты разрушаются, а высвободившиеся мерозоиты внедряются в новые эритроциты, где цикл превращений повторяется вновь. В результате 3-4-х эритроцитарных циклов, образуются гаметоциты – незрелые мужские и женские половые клетки, дальнейшее (половое) развитие которых протекает в организме самки комара Anopheles.

Учитывая особенности развития плазмодия, становится очевидным, что основным путем передачи малярии от человека человеку является трансмиссивный, реализуемый посредством укусов самками комара рода Anopheles. Вместе с тем, возможна трансплацентарная передача инфекции во время беременности, а также парентеральное заражение при переливании донорской крови, взятой от паразитоносителей. В эндемических очагах к малярии в большей степени восприимчивы дети и приезжие. Пик заболеваемости малярией совпадает с сезоном активности комаров и приходится на летне-осеннее время.

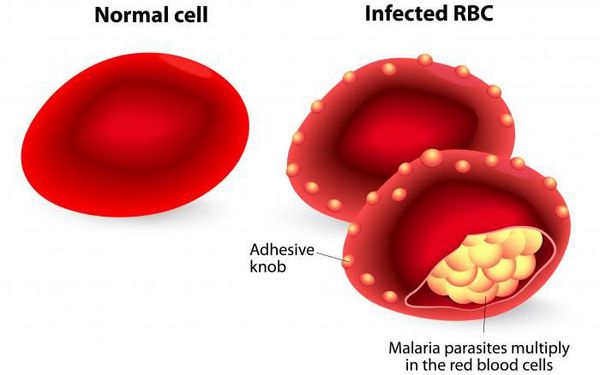

Пароксизмальный характер лихорадочных приступов при малярии связан с эритроцитарной фазой развития малярийного плазмодия. Развитие лихорадки совпадает с распадом эритроцитов, высвобождением в кровь мерозоитов и продуктов их обмена. Чужеродные для организма субстанции оказывают общетоксическое воздействие, вызывая пирогенную реакцию, а также гиперплазию лимфоидных и ретикулоэндотелиальных элементов печени и селезенки, приводя к увеличению этих органов. Гемолитическая анемия при малярии является следствием распада эритроцитов.

Симптомы малярии

В течении малярии выделяют инкубационный период, период первичных острых проявлений, вторичный латентный период и период рецидивов. Инкубационный период при трехдневной малярии и овале-малярии длится 1-3 недели, при четырехдневной — 2-5 недель, при тропической — около 2-х недель. Типичными клиническими синдромами для всех форм малярии служат лихорадочный, гепатолиенальный и анемический.

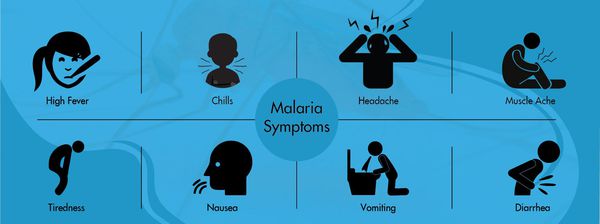

Заболевание может начинаться остро или с непродолжительных продромальных явлений — недомогания, субфебрилитета, головной боли. В течение первых дней лихорадка носит ремиттирующий характер, в дальнейшем становится интермиттирующей. Типичный пароксизм малярии развивается на 3-5-й сутки и характеризуется последовательной сменой фаз: озноба, жара и пота. Приступ начинается обычно в первой половине дня с потрясающего озноба и нарастания температуры тела, которые вынуждают больного лечь в постель. В эту фазу отмечается тошнота, головные и мышечные боли. Кожа становится бледной, «гусиной», конечности холодными; появляется акроцианоз.

Через 1-2 часа фаза озноба сменяется жаром, что совпадает с повышением температуры тела до 40-41 °С. Возникают гиперемия, гипертермия, сухость кожи, инъекция склер, жажда, увеличение печени и селезенки. Может отмечаться возбуждение, бред, судороги, потеря сознания. На высоком уровне температура может удерживаться до 5-8 и более часов, после чего происходит профузное потоотделение, резкое снижение температуры тела до нормального уровня, что знаменует собой окончание приступа лихорадки при малярии. При трехдневной малярии приступы повторяются каждый 3-й день, при четырехдневной – каждый 4-й день и т. д. К 2-3-й неделе развивается гемолитическая анемия, появляется субиктеричность кожи и склер при нормальной окраске мочи и кала.

Своевременное лечение позволяет остановить развитие малярии после 1-2 приступов. Без специфической терапии продолжительность трехдневной малярии составляет около 2 лет, тропической — около 1 года, овале-малярии — 3-4 года. В этом случае после 10-14 пароксизмов инфекция переходит в латентную стадию, которая может длиться от нескольких недель до 1 года и дольше. Обычно через 2-3 месяца видимого благополучия развиваются ранние рецидивы малярии, которые протекают так же, как острые проявления болезни. Поздние рецидивы возникают через 5-9 месяцев — в этот период приступы имеют более легкое течение.

Осложнения малярии

Тяжелыми, порой жизнеугрожающими осложнениями малярии могут служить малярийная кома, малярийный алгид, разрыв селезенки, отек мозга, ОПН, ДВС-синдром, психические нарушения. Малярийной комой чаще всего осложняется течение тропической малярии. Развитие комы связано с нарушениями микроциркуляции головного мозга в результате образования паразитарных тромбов, состоящих из эритроцитов, зараженных шизонтами. В течении малярийной комы выделяют периоды сомноленции (сонливость, адинамия), сопора (резкая заторможенность, снижение рефлексов) и глубокой комы (отсутствие сознания и рефлексов). Летальный исход при возникновении данного осложнения наступает в 96-98% случаев.

Малярийный алгид сопровождается развитием коллаптоидного состояния с артериальной гипотонией, нитевидным пульсом, гипотермией, снижением сухожильных рефлексов, бледностью кожных покровов, холодным потом. Нередко возникают поносы и явления дегидратации. Признаки разрыва селезенки при малярии возникают спонтанно и включают в себя кинжальную боль в животе с иррадиацией в левое плечо и лопатку, резкую бледность, холодный пот, снижение АД, тахикардию, нитевидный пульс. По данным УЗИ выявляется свободная жидкость в брюшной полости. При отсутствии экстренного оперативного вмешательства быстро наступает смерть от острой кровопотери и гиповолемического шока.

Отек мозга развивается при злокачественной, молниеносной форме трехдневной малярии, чаще у детей-дошкольников и подростков. Возникает на высоте лихорадочного пароксизма и характеризуется сильной головной болью, судорогами с потерей сознания, выделением пены изо рта и скорой гибелью пациента. Развитие острой почечной недостаточности при малярии связано с массивным внутрисосудистым гемолизом эритроцитов, нарушением почечного кровообращения, интенсивной гемоглобинурией. Обычно является исходом гемоглобинурийной лихорадки. Специфическим осложнением тропической малярии выступают психические расстройства, включающие в себя психомоторное возбуждение, бред, галлюцинации и т. д.

Диагностика малярии

Фундамент клинической диагностики малярии составляет триада признаков: приступообразная интермиттирующая лихорадка, повторяющаяся каждые 48 или 72 часов, гепатоспленомегалия, гемолитическая анемия. Одновременно выясняется факт посещения больным эндемичных регионов, перенесенных гемотрансфузий и парентеральных вмешательств в течение последних 2-3-х месяцев.

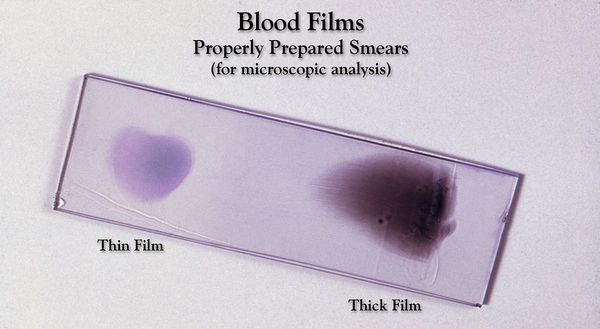

Специфическим лабораторным методом диагностики малярии служит микроскопия толстой капли крови, позволяющая обнаружить наличие и количество паразитов. Качественную идентификацию вида плазмодия и стадию шизогонии проводят путем исследования на малярийный плазмодий мазка крови. Забор крови лучше производить на высоте лихорадочного приступа. Вспомогательную роль в выявлении малярии играют серологические методы – РИФ, РФА, РНГА. В плане дифференциальной диагностике наибольшее значение имеет исключение у лихорадящего больного бруцеллеза, возвратного тифа, лейшманиоза, сепсиса, туберкулеза, менингоэнцефалита, гемолитической желтухи, цирроза печени, лейкоза и др.

Лечение малярии

Больные с подозрением на малярию госпитализируются в инфекционный стационар с назначением строгого постельного режима, обильного питья, инфузионной терапии, общеукрепляющего и симптоматического лечения. При необходимости больным проводится гемосорбция и гемодиализ.

Первоначально для специфической химиотерапии малярии использовался хинин, выделенный из коры хинного дерева. В настоящее время создано большое количество синтетических препаратов, однако из-за быстрого развития резистентности паразитов к синтетическим лекарствам, хинин до сих пор не утратил своей актуальности. В зависимости от оказываемого действия противомалярийные препараты делятся на тканевые шизонтоциды, воздействующие на тканевые формы малярийного плазмодия (хиноцид, примахин) и гематоциды, воздействующие на эритоцитарные формы возбудителя (хлорохин, пириметамин, мепакрин, хинин и др.). Они назначаются в различных сочетаниях и по определенной схеме в зависимости от формы и тяжести течения малярии. Так, при трехдневной малярии обычно проводится 3-дневный курс лечения хлорохином, затем 10-дневный прием примахина или хиноцида для уничтожения тканевых форм паразита. Возможны и другие схемы противомалярийной терапии.

Прогноз и профилактика малярии

Своевременная и правильная терапия малярии приводит к быстрому купированию клинических проявлений. Летальные исходы при проведении лечения возникают примерно в 1% случаев, как правило, при осложненных формах тропической малярии.

Профилактика малярии проводится в двух направлениях: уничтожение комаров-переносчиков возбудителей и индивидуальная защита. Первое направление включает обработку территорий инсектицидами. Второе — использование средств индивидуальной защиты (кремов, лосьонов, противомоскитных сеток), проведение специфической химиопрофилактики лицам, совершающим поездки в районы, неблагополучные по малярии. С целью раннего выявления больных и паразитоносителей всем пациентам с лихорадкой неясного генеза должна проводиться микроскопия крови на малярию.

Источник

Над статьей доктора

Александрова Павла Андреевича

работали

литературный редактор

Маргарита Тихонова,

научный редактор

Сергей Федосов

Дата публикации 2 августа 2018Обновлено 20 июля 2019

Определение болезни. Причины заболевания

Малярия (febris intermittens, болотная лихорадка) — группа протозойных трансмиссивных заболеваний человека, вызываемых возбудителями рода Plasmodium, передающимися комарами рода Anopheles и поражающими элементы ретикулогистиоцитарной системы и эритроциты.

Клинически характеризуется синдромом общей инфекционной интоксикации в виде лихорадочных пароксизмов, увеличением печени и селезёнки, а также анемией. При отсутствии срочного высокоэффективного лечения возможны серьёзные осложнения и смерть.

Этиология

Тип — простейшие (Protozoa)

Класс — споровики (Sporozoa)

Отряд — гемоспоридий (Haemosporidia)

Семейство — Plasmodidae

Род — Plasmodium

Виды:

- P. malariae (четырёхдневная малярия);

- P. falciparum (тропическая малярия) — наиболее опасна;

- P. vivax (трёхдневная малярия);

- P. ovale (овале-малярия);

- P. knowlesi (зоонозная малярия Юго-Восточной Азии).

Продолжительность экзоэритроцитарной шизогонии (тканевого размножения):

- P. falciparum — 6 суток, P. Malariae — 15 суток (тахиспорозоиты — развитие после короткой инкубации);

- P. ovale — 9 суток, P. Vivax — 8 суток (брадиспорозоиты — развитие заболевания после длительной инкубации);

Продолжительность эритроцитарной шизогонии (размножения в эритроцитах, то есть в крови):

- P. malariae — 72 часа;

- P. falciparum, P. vivax, P. ovale — 48 часов;

- P. knowlesi — 24 часа.[1][2][3]

Эпидемиология

Малярия — распространённая паразитарная болезнь, характерная для стран с жарким климатом. Ежегодно заболевает более 500 млн человек, 450 тысяч из которых умирают (преимущественно в африканском регионе).

Источник инфекции — больной человек или паразитоноситель (исключение — зоонозная малярия knowlesi, источником которой могут являться длиннохвостые и свиные макаки).

Специфический переносчик — комар рода Anopheles (более 400 видов), который и является окончательным хозяином возбудителя инфекции. Человек же является лишь промежуточным хозяином. Комары активны в вечернее и ночное время. Большую роль играет наличие воды, поэтому наибольшее распространение инфекции наблюдается во влажных местах или в период дождей.

Механизм передачи:

- трансмиссивный (инокуляция — укус);

- вертикальный (трансплацентарно от матери к плоду, при родах);

- парентеральный путь (переливание крови, пересадка органов).

Распространение малярии возможно при наличии:

- источника инфекции;

- переносчика;

- благоприятных климатических условиях: температура воздуха окружающей среды должна быть постоянно не ниже 16°С и непрерывной в течение 30 дней — это условие является главенствующим в географическом ареале возможного распространения малярии (например в средней полосе РФ такие климатические условия практически невозможны).

Иммунитет видоспецифический, нестойкий. У жителей эндемичных регионов заболевание протекает чаще в лёгкой форме или форме паразитоносительства.[1][2]

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы малярии

Начинается остро.

Инкубационный период зависит от вида возбудителя:

- трёхдневная — 10-21 день (иногда 6-13 месяцев);

- четырёхдневная — 21-40 дней;

- тропическая — 8-16 дней (иногда месяц при внутривенном заражении, например, при переливании крови);

- овале-малярия — 2-16 дней (редко до 2 лет).

Основной синдром заболевания — специфическая общая инфекционная интоксикация, которая протекает в виде малярийного приступа. Начинается чаще в первой половине дня со сменой фаз озноба, жара и пота. Иногда предшествует продрома (недомогание). Приступ начинается с озноба, больной не может согреться, кожные покровы становятся бледными, холодными на ощупь и шероховатыми (продолжительность — 20-60 минут). За это время человек теряет до 6000 ккал. Затем начинается жар (температура тела в течение 2-4 часов повышается до 40°С). Затем наступает период повышенного потоотделения (снижается температура тела, улучшается общее самочувствия). В межприступный период самочувствие человека можно охарактеризовать как состояние «после банкета». Далее всё снова повторяется.

В среднем возможно около 10 малярийных приступов. К этому моменту в крови появляются антитела, которые вызывают частичную гибель плазмодиев, однако паразиты изменяют свою антигенную структуру и могут вызывать повторные заболевания. Если это брадиспорозоиты, то после последней серии приступов наступает длительная ремиссия, но весной следующего года процесс начинается снова. Отличительная особенность малярии Knowlesi — ежедневные приступы, тогда как при других формах малярии межприступный интервал может длиться несколько суток (у трёхдневной и овале-малярии повторный приступ возникают через день, у четырёхдневной — через два дня, у тропической — длительные приступы без чёткой периодичности).

При осмотре можно выявить различные степени угнетения сознания (исходя из тяжести заболевания). Положение больного так же соответствует степени тяжести болезни. Проявляется болезненность мышц и суставов, в период приступа есть некоторая вариабельность вида кожных покровов в зависимости от вида возбудителя:

- при трёхдневной малярии — бледность при ознобе и красная горячая кожа при жаре;

- при тропической малярии — бледная сухая кожа;

- при четырёхдневной болезни — постепенное развитие бледности.

Периферические лимфоузлы не увеличиваются. Со стороны сердечно-сосудистой системы характерна тахикардия, понижение артериального давления, при четырёхдневной малярии встречается шум «волчка», приглушение тонов. В лёгких выслушиваются сухие хрипы, тахипноэ (учащённое поверхностное дыхание), повышение ЧДД, сухой кашель. При тяжёлой степени появляются патологические типы дыхания. Со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдается снижение аппетита, тошнота, рвота, вздутие живота и синдром энтерита (воспаление тонкого кишечника), гепатолиенальный синдром (увеличение печени и селезёнки). Нередко темнеет моча.

Клинические критерии малярии:

- эпидпредпосылки (нахождение в странах жаркого климата последние два года);

- острое начало заболевания;

- характер лихорадки (перемежающаяся, приступы);

- гепатолиенальный синдром (из-за повышения кровенаполнения);

- анемия.[1][3][4]

Патогенез малярии

Комары различных видов рода Anopheles, выпивая кровь больного человека (за исключением зоонозной малярии), дают доступ крови больного в свой в желудок, куда попадают половые формы плазмодиев — мужские и женские гаметоциты. Прогресс спорогонии (полового развития) венчается формированием многих тысяч спорозоитов, которые, свою очередь, в значительных количествах накапливаются в слюнных железах комара. Таким образом, кровососущий комар становиться источником опасности для человека и сохраняет заразность до 1-1,5 месяцев. Инфицирование восприимчивого человека случается при укусе инфицированного (и заразного) комара.

Далее спорозоиты посредством тока крови и лимфы (находятся в крови около 40 минут) проникают в печёночные клетки, где происходит их тканевая шизогония (бесполое размножение) и формируются мерозоиты. В этот период наблюдается клиническое благополучие. В дальнейшем при тропической и четырёхдневной малярии мерозоиты полностью покидают печень, а при трёхдневной и овале-малярии могут длительно квартировать в гепатоцитах.

После периода латенции наступает эритроцитарная шизогония (рост и размножение в эритроцитах бесполых форм паразитов), оканчивающаяся массивным поступлением паразитов в кровь и развитием характерного малярийного пароксизма. В сосудистое русло попадают токсические продукты жизнедеятельности плазмодиев, различные пигменты, мерозоиты и части распада эритроцитов.

Учитывая тот факт, что в реализации приступа первостепенное значение имеет количество паразитов и аллергическая перестройка организма, следует считать, что малярийный приступ — это ответная реакция предварительно подготовленного (сенсибилизированного) организма на действие антигенов — пирогенных белков, высвобождающихся при разрушении заражённых эритроцитов. Неоднократно повторяющееся разрушение эритроцитов приводит к анемии и развитию аутоиммунных процессов (образование антител к самим эритроцитам). Увеличивается кровенаполнение печени, селезёнки и костного мозга, что усугубляет анемию. Происходит повышение концентрации гемомеланина, что приводит к гиперплазии эндотелия и фиброзным изменениям в сосудах. Приступы сопровождаются сужением периферических сосудов в период озноба, а в период жара — расширением. Это подталкивает организм к повышению синтеза кининов и, как следствие, к повышению проницаемости сосудистой стенки и вязкости крови, а также к ослаблению кровотока, что в свою очередь приводит к гиперкоагуляции и ДВС-синдрому.

Развитие гемоглобинурийной лихорадки (black water fever) связано с массивным внутрисосудистым гемолизом (разрушение эритроцитов с выделением гемоглобина) и дефицитом глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы в эритроцитах (шоковая почка).

Малярийный энцефалит развивается при склеивании эритроцитов в капиллярах головного мозга и почек с образованием эритроцитарных тромбов, что в совокупности с общим процессом ведёт к повышению проницаемости стенок сосудов, выходу плазмы во внесосудистое русло и отёку мозга.

Малярия у беременных протекает очень тяжело, с частым развитием осложнений, характерен синдром злокачественной малярии. Летальность, по сравнению с небеременными, выше в 10 раз. При заболевании матери в первом триместре характерно значительное повышение риска абортов и гибели плода. Возможно внутриутробное заражение, ведущее к задержкам развития и клинико-лабораторным признакам малярии у новорождённого.

Дифференциальная диагностика:

- сепсис любой этиологии;

- грипп;

- лептоспироз;

- брюшной тиф;

- висцеральный лейшманиоз;

- бруцеллёз;

- геморрагические лихорадки;

- острый лейкоз.[1][4]

Классификация и стадии развития малярии

По степени тяжести:

- лёгкая;

- среднетяжёлая;

- тяжёлая.

По форме:

- типичная;

- атипичная.

По осложнениям:

- осложнённая;

- неосложнённая.[1][3]

Осложнения малярии

- Малярийная кома — развивается чаще при тропической малярии, характеризуется появлением на фоне заболевания гиперпиретической температуры (выше 41°С), невыносимой головной боли, повторной рвоты, нарушениями сознания разной степени выраженности. Прогноз неблагоприятный.

- Малярийный алгид (инфекционно-токсический шок).

- Гемоглобинурийная лихорадка — возникает при массивной паразитемии, применении некоторых противомалярийных препаратов на фоне дефицита глюкозо-6-фосфат дигидрогеназы. Характерно резкое повышение температуры тела, нарастание нарушения функции почек, моча тёмно-коричневого цвета, нарастание желтухи. При отмене препарата обычно наблюдается быстрое улучшение.

- Разрыв селезёнки — характерна резкая кинжальная боль в левых верхних отделах живота, нитевидный пульс, резкая слабость, снижение артериального давления. При отсутствии срочного оперативного вмешательства неизбежен летальный исход.

- ДВС-синдром, отёк лёгких, геморрагический синдром и другие.[1][2]

Диагностика малярии

Основа лабораторной диагностики малярии — микроскопия крови методом толстой капли (выявление малярийного плазмодия) и тонкого мазка (более точное установление вида плазмодия). При подозрении на малярию исследование следует повторять до трёх раз независимо от наличия лихорадки или апирексии.

Проводятся следующие исследования:

- клинический анализ крови (анемия, тромбоцитопения, ретикулоцитоз, повышение СОЭ);

- ПЦР-диагностика;

- биохимический анализ крови (повышение общего блирубина, АЛТ, АСТ, ЛДГ);

- УЗИ органов брюшной полости (увеличение печени и в большей мере селезёнки).[1][3]

Лечение малярии

Место — инфекционное отделение больницы.

Необходимо применение противомалярийных препаратов исходя из наличия данных о возможности малярии (при недоступности метода этиологического подтверждения и высокой вероятности малярии обязательно назначение лечения), определение вида плазмодия.

Исходя из состояния больного и проявлений болезни назначается комплекс патогенетической и симптоматической терапии.

При малейших признаках малярии (температура, озноб после посещения южных стран) нужно незамедлительно посетить врача или вызвать скорую помощь. Заниматься самолечением — опасно для жизни.[1][3]

Прогноз. Профилактика

При своевременно начатом лечении и отсутствии осложнений чаще всего наступает полное выздоровление. При запоздалом лечении (тем более у европейцев) и развитии осложнений прогноз неблагоприятен.

Основа профилактики — борьба с переносчиками инфекции. Она включает использование защитных противомоскитных сеток, пропитанных инсектицидами, применение инсектицидов в помещениях в виде распылителей репеллентов и химиопрофилактику малярии. Также достаточно эффективно осушение болот, низменностей и лишение комаров естественной природной среды. Путешественникам не следует находиться в темное время суток вне жилых защищённых помещений, особенно вне городов.

Имеет место применение ряда противомалярийных вакцин, например RTS,S/AS01 (Mosquirix™), однако её применение пока ограничено, так как оказываемый ею эффект обеспечивает лишь частичную защиту у детей (возможно применение у детей в особо опасных районах Африки).[1][4]

Источник