Синдром массивной аспирации околоплодных вод

Синдром аспирации мекония – состояние острой дыхательной недостаточности вследствие внутриутробного попадания в легкие ребенка мекониальных масс с закупоркой просвета бронхов. Характерен синюшный оттенок кожи с рождения, тяжелое шумное дыхание с западением уступчивых мест груди. Состояние расценивается как тяжелое. Синдром аспирации мекония диагностируется на основании внешних признаков дыхательной недостаточности, физикального осмотра и рентгенографической картины. Лечение комплексное, направлено на механическое очищение бронхиального дерева, усиленную оксигенацию и борьбу с инфекционными осложнениями.

Общие сведения

Синдром аспирации мекония – поражение легких новорожденного с высокой вероятностью летального исхода. Смертность достигает 10%, связана с массивной аспирацией мекониальных масс и развитием септического состояния. Частицы первородного кала определяются в амниотической жидкости у 5-20% рожениц, однако заболевание возникает не всегда. Синдром аспирации мекония встречается с частотой около 2-4%. Обычно развивается у доношенных и переношенных детей, у недоношенных встречается реже в связи с особенностями нервной системы, практически исключающими пассаж мекония в околоплодные воды. Является одной из важнейших проблем современной педиатрии в связи с многофакторностью развития и трудностями терапии. В частности, нередко необходимо длительное нахождение ребенка на ИВЛ, что может служить дополнительной причиной развития резистентных к лечению пневмоний.

Синдром аспирации мекония

Причины синдрома аспирации мекония

Хотя этиология состояния продолжает изучаться, большинство исследователей склоняются к гипоксической природе синдрома аспирации мекония. Недостаток кислорода, который возник внутриутробно или в процессе родов, рефлекторно повышает тонус парасимпатической нервной системы. Одновременно происходит централизация кровоснабжения, то есть перераспределение крови с преимущественной циркуляцией в жизненно важных органах (сердце, легкие, мозг) в ущерб всем остальным органам и системам, в том числе кишечнику. Эти два фактора в сумме приводят к гипоксии сосудов брыжейки и рефлекторному расслаблению гладкой мускулатуры кишечника. Как следствие, происходит пассаж первородного кала в околоплодные воды с дальнейшим попаданием в легкие.

Существует большое количество возможных причин гипоксии. Чаще всего дефицит поступления кислорода связан с патологией плаценты, поскольку именно плацентарный кровоток является источником кислорода во внутриутробном периоде развития. Как правило, речь идет о хронической фетоплацентарной недостаточности, обусловленной соматическими заболеваниями матери (в частности, сахарным диабетом и артериальной гипертензией), патологией сосудов плаценты и т. д. Второй вариант – это патологии пуповины или механическое сдавление дыхательных путей (обвитие), что также запускает описанные выше механизмы, приводящие к появлению мекония в околоплодных водах. Определенную роль играет большой вес плода и малое количество амниотической жидкости.

Симптомы и диагностика синдрома аспирации мекония

Синдром аспирации мекония может развиваться с первых минут жизни или спустя несколько часов и даже дней после периода мнимого благополучия. Во многом это зависит от того, как долго малыш испытывал гипоксию, находясь в утробе матери. При раннем появлении симптомов ребенок начинает испытывать трудности с дыханием сразу после рождения. Малыш тяжело и шумно дышит, заметно западение надключичных ямок, межреберных промежутков и других уступчивых мест грудной клетки. Внешне ребенок цианотичный, беспокойный, в тяжелых случаях нервная система, наоборот, угнетена, и пациент выглядит заторможенным. При отсроченном начале синдрома аспирации мекония наблюдаются те же симптомы, но время их возникновения приходится на более поздний период.

Первичная диагностика возможна еще в процессе планового обследования во время беременности. Кардиотокография плода отчетливо показывает затруднение дыхания малыша, в подобных случаях необходимо дальнейшее обследование и поиск причин гипоксии, в частности – анализ амниотической жидкости для выявления в ней частиц мекония. Возможно решение вопроса о досрочном родоразрешении. В процессе интранатальной диагностики синдрома аспирации мекония обращает на себя внимание зеленоватый цвет околоплодных вод, иногда частицы мекония удается визуализировать. Также часто наблюдается зеленоватый цвет ногтей, кожи и пуповины малыша, что, как правило, свидетельствует в пользу длительной внутриутробной гипоксии и тяжелого течения синдрома аспирации мекония.

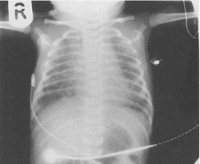

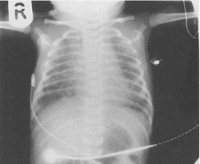

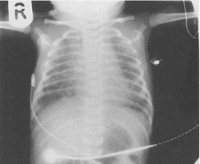

Аускультативно педиатр прослушивает разнокалиберные хрипы, при перкуссии легких участки приглушения чередуются с участками с коробочным звуком. Данные физикального осмотра подтверждаются рентгенографически. На снимке определяются участки ателектаза (спадания альвеол) и эмфиземы (патологического расширения дистальных отделов легких). Такая картина является следствием механической закупорки частицами мекония просвета мелких бронхов, а также вторичного воспалительного процесса, обусловленного токсичностью мекониальных масс. В тяжелых случаях на рентгенограмме обнаруживается так называемая «снежная буря», когда почти вся поверхность альвеол спадается, и остается множество эмфизематозно расширенных участков, неспособных обеспечить циркуляцию воздуха.

Лечение синдрома аспирации мекония

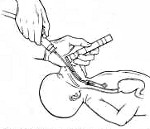

Если синдром аспирации мекония диагностируется еще до родов, то уже в процессе родоразрешения, когда рождается головка, необходимо произвести отсасывание специальным катетером Де Ли. Одна только эта манипуляция, выполненная как можно раньше, позволяет частично освободить верхние дыхательные пути и значительно улучшить оксигенацию. После рождения пациентам с синдромом аспирации мекония проводится лаваж (введение физиологического раствора в трахею с последующим отсасыванием до чистого отделяемого). При наличии выраженной дыхательной недостаточности показано подключение новорожденного к системе ИВЛ.

Важно учитывать, что к моменту подключения ИВЛ легкие должны быть очищены, поскольку в противном случае возможно продвижение оставшихся частиц мекония в дистальные отделы с последующим усугублением дыхательной недостаточности. С целью более быстрого расправления участков ателектаза назначается сурфактант, иногда – оксид азота. Обязательно применение антибиотиков, поскольку частым осложнением синдрома аспирации мекония является аспирационная пневмония. В наиболее тяжелых случаях выполняется экстракорпоральная мембранная оксигенация. Все манипуляции проводятся в отделении реанимации.

Прогноз и профилактика синдрома аспирации мекония

Основным фактором, провоцирующим развитие синдрома аспирации мекония, является внутриутробная гипоксия, поэтому все профилактические мероприятия проводятся в период беременности. Необходима своевременная диагностика и лечение фетоплацентарной недостаточности и соматических заболеваний матери. Стоит избегать перенашивания, которое также повышает риск синдрома аспирации мекония. Прогноз заболевания неблагоприятный. Летальность составляет 10%, выжившие дети в дальнейшем часто имеют хронические легочные патологии. Возможно отставание в развитии вследствие длительной гипоксии.

Синдром аспирации мекония — лечение в Москве

Источник

АСПИРАЦИЯ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ

Н.Ю. Карпов

Дискуссия по поводу аспирации околоплодными водами не первый раз возникает в различных профессиональных сообществах. То, что данный диагноз имеет право на существование, закреплено в МКБ-10: Р24.1 – неонатальная аспирация амниотической жидкости и слизи (аспирация околоплодных вод).

Однако публикаций по данной проблеме весьма немного в сравнении с аспирацией меконием либо с аспирацией окрашенных меконием околоплодных вод. При поиске в нескольких электронных базах медицинской литературы удалось обнаружить только лишь единичные публикации относительно аспирации околоплодными водами, причем в подавляющем большинстве публикации представляют собой описание наблюдений в сочетании с мини-обзором литературы. Не улучшилась ситуация при исследовании пристатейных списков литературы в отобранных публикациях, а также после просмотра тезисов конференций/конгрессов.

Ниже представлены небольшие выдержки из отобранных публикаций за последние 35 – 45 лет в мировой литературе.

В 1971 году в журнале J Clin Path вышла статья, представляющая собой описание методологии патоморфологического исследования плода в перинатальном периоде [1].

В данной, опубликованной более 45 лет назад статье указывается, что при микроскопическом исследовании легких можно обнаружить большое количество компонентов амниотической жидкости в просвете альвеол, что свидетельствует о перенесенной внутриматочной асфиксии.

Немногим более 30 лет назад в отечественном журнале «Архив патологии» также была опубликован обзор, посвященный асфиксии плода и новорожденного [2]. В случае асфиксии новорожденного рекомендуется обратить внимание на определенный анатомический субстрат, ответственный за нарушение дыхания у новорожденного. В большинстве случаев данный анатомический субстрат представлен пневмопатией – невоспалительными изменениями легких новорожденного. В свою очередь пневмопатия новорожденных представляет собой сочетание глубокой аспирации околоплодных вод, ателектазов, отека, кровоизлияний и гиалиновых мембран.

Без малого, почти 30 лет назад, американские специалисты из Филадельфии [3] представили описание наблюдения внезапной и непрогнозируемой смерти ребенка в возрасте 26 часов жизни. У доношенного новорожденного отсутствовали какие-либо факторы риска, как пренатальные, так и характерные для раннего неонатального периода. Специалисты обратили внимание, что наиболее выраженные посмертные изменения, обнаруженные при аутопсии, были ограничены поражением легких: в легких при микроскопии были обнаружены обширные альвеолярные поля, заполненные аспирированными околоплодными водами, а также обширные очаги бронхопневмонии. При посмертном бактериологическом исследовании был выделен Citrobacter freundii. Из особенностей течения родов следует отметить: продолжительность безводного промежутка около 1 часа, общая продолжительность родов — около 20 часов; роды завершены операцией кесарева сечения по поводу клинически узкого таза; оценка по Апгар – 8/9 баллов. В возрасте 24 часов жизни ребенок был накормлен, а через 2 часа после кормления ребенок был обнаружен с остановкой кровообращения. Реанимационные мероприятия оказались неэффективными. Авторы отмечают, что в подобных ситуациях у 25,9% при бактериологическом исследовании выявляется один либо два потенциальных возбудителя инфекционного процесса, а у 95% из них при гистологическом исследовании обнаруживаются проявления инфекционного процесса. Авторы отмечают, что к публикации данного клинического наблюдения их побудило выраженное несоответствие между практически полным отсутствием клинических симптомов и выраженностью поражения легочной ткани новорожденного. Тем не менее, основное внимание в публикации уделяется не аспирации околоплодных вод, а инфекционному процессу.

Более 20 лет назад японские специалисты опубликовали описание результатов аутопсии новорожденного с экстремально низкой массой тела, родившегося в плодных оболочках [4]. Плод женского пола, длиной 32 см, массой 662 грамма. Гибель плода произошла во время родов. Пуповина и плацента – без видимых повреждений. Не обнаружено также каких-либо очевидных признаков, свидетельствующих о наличии у плода заболеваний или врожденных аномалий развития. При проведении гидростатического теста ткани легкого тонули в воде. При гистологическом исследовании некоторая часть легочных альвеол была незначительно раскрыта, причем они были заполнены околоплодными водами. В результате иммуногистохимического исследования не обнаружено признаков продукции сурфактанта. Также не обнаружено признаков, свидетельствующих о живорождении.

Описание наблюдения аспирации околоплодных вод более 15 лет назад было опубликовано специалистами из Австралии [5]. Авторы подчеркивают, что аспирация светлыми околоплодными водами с последующим развитием тяжелых дыхательных нарушений практически не описана должным образом. Далее в публикации приводится описание наблюдение развития тяжелых дыхательных нарушений непосредственно после рождения у доношенного новорожденного. Однако, диагноз аспирации околоплодными водами был подтвержден, к сожалению, на аутопсии.

В 2015 году специалисты из Чехии представили очередное наблюдение массивной аспирации околоплодными водами [6]. Под наблюдением специалистов находилась девочка в возрасте 15 дней жизни, страдающая врожденным буллезным эпидермолизом с вовлечением в патологический процесс 1/3 поверхности тела, умершая по причине неподдающегося терапии сепсиса, осложнившегося полиорганной недостаточностью. Специалисты решили опубликовать данное клиническое наблюдение по причине чрезвычайно необычных и выраженных изменений, обнаруженных в легких при аутопсии. При микроскопии было обнаружено огромное количество макрофагов с большим количеством внутрицитоплазматических вакуолей, присутствие которых объясняется массивной аспирацией околоплодных вод, с большим количеством слущенных клеток кожного эпителия. По мнению авторов, данное наблюдение заслуживает внимания по причине выраженного несоответствия между практически отсутствием специфичных клинических проявлений и массивным поражением легких, обнаруженных при гистологическом исследовании легких.

Таким образом, аспирация околоплодными водами, по-видимому, диагностируется существенно реже, чем встречается в действительности, что видно из представленных данных, где описаны единичные клинические наблюдения. В данной связи представляет интерес обобщенные данные китайских специалистов [7]. В течение 2004 – 2005 гг. проспективно собирались сведения о новорожденных с острыми дыхательными нарушениями в рамках Китайской неонатальной информационной сети. Наличие острых дыхательных нарушений устанавливалось на основании наличия клинических проявлений респираторного дистресса либо на основании наличия кислородной зависимости в течение первых трех дней жизни.

Всего было зарегистрировано 2677 случаев острых дыхательных нарушений (20,5% от числа всех госпитализаций в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. В свою очередь из них респираторный дистресс-синдром зарегистрирован у 711 (5,44%) новорожденных, инфекции нижних дыхательных путей – 589 (4,51%), синдром мекониальной аспирации – 409 (3,13%), аспирация околоплодных вод — 658 (5,03%), транзиторное тахипноэ – 239 (1,83%). При этом частота применения искусственной вентиляции легких при данных нозологических формах составила, соответственно, 84,7%, 52,3%, 39,8%, 24,5% и 53,6%. Несмотря на то, что ИВЛ использовалась реже всего при аспирации околоплодными водами, она была применена у каждого четвертого ребенка с данной патологией. Смертность в зависимости от нозологических форм составила, соответственно, 31,4%, 13,6%, 17,8%, 4,1% и 5,0%. Таким образом, из числа новорожденных с аспирацией околоплодными водами погиб каждый 25-й ребенок или, в абсолютном количестве, 27 детей (!!!) в течение одного года, что достаточно значимо с клинической точки зрения. Тем не менее, в публикации не приводятся клинические, лабораторные и рентгенологические особенности аспирации околоплодными водами.

Указанные выше наблюдения свидетельствуют о наличии несоответствия между тяжестью поражения, установленного при аутопсии, и клиническими проявлениями заболевания. В данной связи особого внимания заслуживает описание наблюдения, опубликованное итальянскими специалистами [8]. Под наблюдением специалистов находилась новорожденная девочка, с массой тела при рождении 3260 г, родившаяся через естественные родовые пути при сроке беременности 41 неделя. Беременность протекала без осложнений, роды также неосложненные. Признаков дистресса плода в родах не зарегистрировано. Плодные оболочки вскрылись за несколько минут до рождения плода. Околоплодные воды светлые, чистые. За 4 недели до родов выполнен бактериологический скрининг на предмет колонизации родовых путей стрептококками группы В. Результат скринингового обследования – отрицательный. Оценка по Апгар при рождении 9/10 баллов. В течение первого часа жизни ребенка отмечено развития выраженных дыхательных нарушений, проявляющихся цианозом, одышкой, появились хрипы и втяжение/западение грудины или межреберных промежутков, причем указанные симптомы быстро нарастали в течение последующих часов. Проводилась периодическая санация верхних дыхательных путей вследствие повышенной секреции. Дыхательная поддержка начата с назального СРАР’а и кислородотерапии. Поставлена венозная пупочная линия и начата инфузионная и антибактериальная терапия. При рентгенологическом исследовании выявлены неоднородные тени в проекции обоих легких, на основании чего был установлен диагноз аспирации околоплодными водами. При исследовании газов крови выявлен ацидоз в сочетании с гиперкапнией. Несмотря на высокую потребность в кислороде изначально – до 50%, на фоне быстрого улучшения состояния в возрасте 30 часов жизни кислород был полностью заменен на атмосферный воздух. При повторном рентгенологическом исследовании через 48 часов изменений не обнаружено.

Авторы пришли к заключению, что аспирация светлых околоплодных вод, либо вод контаминированных чем-либо, кроме мекония, является причиной развития дыхательных нарушений. В описанном наблюдении на основании клинических и рентгенологических данных было исключено наличие врожденной пневмонии. Быстрое клиническое улучшение состояния, быстрая нормализация рентгенологической картины не характерны для врожденной/внутриутробной пневмонии. Кроме того, картина белой крови изначально была нормальной, а результат исследования крови на стерильность – отрицательный. Авторы подчеркивают, что аспирацию околоплодными водами чрезвычайно трудно изначально дифференцировать с пневмонией. Кроме того, околоплодные воды могут содержать микроорганизмы, что оправдывает назначение антибиотиков у детей с подозрением на аспирацию околоплодными водами.

Диагноз транзиторного тахипноэ обычно устанавливается ретроспективно. Как правило, такие дети рождены путем кесарева сечения. Из клинических симптомов не характерно наличие западения/втяжения грудины или межреберных промежутков. Концентрация кислорода при наличии потребности в нем не превышает 40%. Рентгенологическая картина характеризуется гипервентиляцией легких, за счет чего периферические сосуды выглядят более контрастированными, отмечается отек по ходу междолевых перегородок и скопление жидкости между листками междолевой плевры.

При синдроме мекониальной аспирации, как указывают авторы, рентгенологическая картина и ее динамика могут быть аналогичными таковым при аспирации околоплодными водами, однако, динамика клинических симптомов существенно различается. Причина аспирации – наличие выраженной асфиксии, в результате которой плод начинает совершать дыхательные движения.

Подводя некоторые итоги, аспирация околоплодными водами регистрируется сравнительно редко, что, возможно, связано с отсутствием каких-либо специфичных клинических проявлений данного состояния. Исключение составляют обобщенные сведения, опубликованные китайскими специалистами из различных медицинских центров [7]. Причиной возникновения аспирации околоплодными водами является гипоксия плода и/или новорожденного. Как правило, имеет место диссоциация между тяжестью поражения и выраженностью клинических и рентгенологических симптомов, однако, как следует из последней публикации [8], проявления аспирации околоплодными водами могут быть достаточно выраженными.

Так как диагноз аспирации околоплодными водами устанавливался, как правило, только на основании результатов аутопсии, резонно ожидать, что определенная информация по данной проблеме может содержаться в специальной в судебно-медицинской медицинской литературе. С учетом того, что при проведении судебно-медицинского исследования оцениваются обстоятельства смерти, то существует вероятность присутствия в таких публикациях описаний особенностей клинической картины.

1. Langley F.A. The perinatal postmortem examination. J Clin Path, 1971, 24:159-169.

2. Ивановская Т.Е. Асфиксия плода и новорожденного. Архив патологии. 1976, 38(6):3-10.

3. Imaizumi S.O., Balsara G.R. Sudden unexpected death in a neonate. Am J Perinatol, 1989, 6(3):281-283.

4. Zhu B.L., Nagai K., Imura M., Maeda H. An autopsy case of extremely immature newborn covered with fetal membrane. Nihon Hoigaku Zasshi, 1996, 50(4):272-275.

5. Bolisetty S., Patole S.K., McBride G.A., Whitehall J.S. Neonatal amniotic fluid aspiration syndrome underdiagnosed? Int J Clin Pract, 2001, 55(10): 727-728.

6. Farkaš D., Švajdler Ml.M., Frӧhlichová L., Šprláková J., Iannaccone S.F., Szép Z., Nyitrayová O. Neobvyklý pľúcny nález masívneho vyplnenia alveolov penovitými makrofágmi pri kongenitálnej epidermolysis bullosa po aspirácii súčastí plodovej vody u novorodenca prežívajúceho 15 dní bez akýchkoľvek príznakov poškodenia dýchacích funkcií. Čes-slov Patol, 2015, 51(2):89-93.

7. Qian L.L., Liu C.Q., Guo Y.X., Jiang Y.J., Ni L.M. et al. Current status of neonatal acute respiratory disorders: a one-year prospective survey from Chinese neonatal network. Clin Med J, 2010, 123(20):2769-2775.

8. De Cunto A., Paviotti G., Demarini S. Neonatal aspiration: Not just meconium. J Neonatal Perinatal Med, 2013, 6:355-357.

Вернуться к списку статей

Источник