Сиаладенит код мкб 10

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Классификация

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Дифференциальная диагностика

- Лечение

Названия

Название: Сиаладенит.

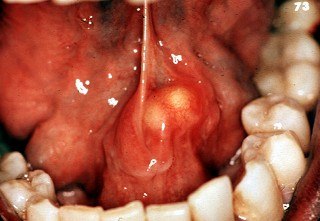

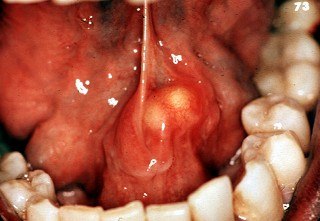

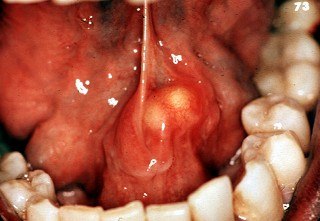

Сиалоаденит

Описание

Сиаладенит. Воспалительное заболевание слюнной железы, обычно вирусной или бактериальной природы. Сиаладенит сопровождается увеличением объема, уплотнением, болезненностью пораженной слюнной железы, уменьшением слюноотделения, сухостью во рту, нарушением общего самочувствия. В осложненных случаях – формированием камней или абсцесса. Диагноз сиаладенита устанавливается с учетом данных бактериологического и цитологического анализа отделяемого из протоков, сиалометрии, УЗИ слюнных желез, сиалографии, сиалосцинтиграфии, исследования биоптатов малых слюнных желез. Лечение сиаладенита предусматривает проведение противовирусной и антибактериальной терапии; при калькулезном сиаладените показано удаление камней.

Дополнительные факты

Сиаладенит – воспалительное поражение больших или малых слюнных желез, приводящее к нарушению процесса слюноотделения. В стоматологии сиаладениты составляют 42-54% всех заболеваний слюнных желез. Наиболее часто сиаладенитом заболевают дети и пациенты 50-60 лет. Самой частой формой сиаладенита служит эпидемический паротит, изучаемый в рамках инфекционных болезней и педиатрии. Кроме этого, сиаладенит может сопровождать течение системных заболеваний (например, болезни Шегрена), которые рассматриваются ревматологией. Специфические воспалительные поражения слюнных желез при туберкулезе, сифилисе являются сферой интересов соответствующих дисциплин – фтизиатрии и венерологии.

Классификация

Классификация сиаладенитов предполагает их разделение с учетом клинического течения, причинных факторов, механизма инфицирования и морфологических изменений на следующие группы:

1. Острые сиаладениты:

• вирусные (гриппозный, цитомегаловирусный, Коксаки-индуцированный сиаладенит, эпидемический паротит).

• бактериальные (послеоперационные, постинфекционные, лимфогенные, контактные, связанные с обструкцией протока слюнной железы инородным телом).

2. Хронические сиаладениты:

• паренхиматозные (воспаление паренхимы слюнных желез).

• интерстициальные (воспаление соединительнотканной стромы слюнных желез).

• сиалодохит (протоковый сиаладенит).

Хронические сиаладениты могут иметь неспецифическую и специфическую этиологию. К числу хронических специфических сиаладенитов относятся туберкулез, актиномикоз и сифилис слюнных желез.

Острый сиаладенит в своем развитии может проходить стадии серозного, гнойного воспаления слюнной железы и ее некроза.

Причины

Возбудителями сиаладенитов выступают вирусные или бактериальные агенты, поражающие слюнные железы. Бактериальные сиаладениты чаще всего вызываются микрофлорой полости рта или микроорганизмами, распространяющимися из отдаленных очагов инфекции (стафилококками, стрептококками, колибактериями, анаэробной флорой). Контактный сиаладенит обычно наблюдается при флегмоне прилежащих к железе мягких тканей. Лимфогенный сиаладенит развивается после перенесенных респираторных инфекций (трахеита, ангины, пневмонии), заболеваний челюстно-лицевой области (периодонтита, фурункулов, карбункулов, конъюнктивита). При послеоперационном сиаладените всегда прослеживается связь заболевания с предшествующим хирургическим вмешательством на полости рта или слюнной железе. Сиаладениты, связанные с инородными телами, могут быть обусловлены сиалолитиазом, попаданием в проток слюнной железы мелких зернышек, косточек, ворсинок зубной щетки и пр.

Среди вирусов наибольшую этиологическую роль в возникновении сиаладенита играют вирусы гриппа, аденовирусы, парамиксовирусы, цитомегаловирусы, вирусы Коксаки и Эпштейна-Барр, простого герпеса и тд Возбудителями специфических сиаладенитов выступают актиномицеты, микобактерии туберкулеза, бледные трепонемы.

Инфицирование слюнных желез чаще происходит через устье протока, реже – контактным, гематогенным или лимфогенным путем. Возникновению сиаладенита способствуют ослабление иммунитета, застой секрета в протоках железы или снижение слюноотделения при тяжелых инфекциях, после хирургических вмешательств на брюшной полости, вследствие повреждений железы. Повышенный риск заболеваемости сиаладенитом существует у пациентов с ксеростомией; больных, получающих лучевую терапию полости рта; лиц, страдающих анорексией.

Симптомы

В силу анатомических и топографических особенностей чаще всего воспаляются околоушные железы, реже – подчелюстные, подъязычные и малые слюнные железы. Острый сиаладенит манифестирует с увеличения объема и уплотнения пораженной слюнной железы, припухлости мягких тканей; болей, имеющих тенденцию к усилению при жевании, глотании, повороте головы и иррадиации в ухо, висок, нижнюю челюсть. Может отмечаться ограничение амплитуды открывания рта, заложенность ушей.

На воспалительный процесс в железе указывает нарушение ее функции: гипосаливация (реже гиперсаливация), появление в слюне слизи, гноя, хлопьев (клеток слущенного эпителия). Часто острые сиаладениты протекают с ухудшением самочувствия, лихорадкой. При исследовании железы пальпируется плотный инфильтрат, при гнойном расплавлении которого определяется симптом флюктуации.

Боль в шее спереди. Заложенность уха. Потливость головы. Сухость во рту. Увеличение подчелюстных лимфоузлов.

Диагностика

В зависимости от возраста пациента, этиологии воспаления слюнных желез и основных заболеваний, которым оно сопутствует, сиаладенит может выявляться педиатром, инфекционистом, стоматологом, терапевтом, хирургом, фтизиатром, венерологом, ревматологом. При внешнем осмотре обнаруживается локальная припухлость в области слюнной железы (снаружи или со стороны полости рта), выделение гноя из устья выводного протока при массировании железы.

Различные формы сиаладенита могут быть дифференцированы по клиническим проявлениям, а также с помощью данных лабораторных и инструментальных исследований. Важную информацию о специфике происходящих в слюнной железе процессов позволяет получить ПЦР, биохимическое, цитологическое, микробиологическое исследование секрета, биопсия слюнных желез с гистологическим исследованием материала. Наличие видоспецифических антител в сыворотке крови определяется с помощью иммуноферментного анализа.

Анатомо-топографические особенности и функциональные нарушения желез анализируются на основании результатов УЗИ слюнных желез, сиалографиии, сиалосцинтиграфии, сиалотомографии, термографии. Для количественной оценки секреции слюнных желез используется сиалометрия.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика сиаладенитов должна идти по пути исключения сиаладеноза, слюннокаменной болезни, кист и опухолей слюнных желез, лимфаденита, инфекционного мононуклеоза и тд.

Лечение

В зависимости от типа возбудителя, этиотропная терапия сиаладенита может включать назначение противовирусных или антибактериальных препаратов. При вирусных сиаладенитах проводится орошение полости рта интерфероном; при бактериальных осуществляется инстилляция антибиотиков и протеолитических ферментов в проток слюнной железы. В стадии инфильтрата выполняются новокаиновые блокады по Вишневскому, проводятся аппликации раствора диметилсульфоксида на область железы. При абсцедировании показано вскрытие гнойника.

При хроническом сиаладените к медикаментозной терапии добавляется массаж железы, физиолечение (электрофорез, флюктуоризация, гальванизация, УВЧ). При стриктурах проводится бужирование протоков слюнной железы; при выявлении саливолитов – их удаление одним из принятых способов (литотрипсия, сиалэндоскопия, литоэкстракиця и пр. ). В случае упорного, рецидивирующего течения сиаладенита решается вопрос об экстирпации слюнной железы.

Профилактика сиаладенита заключается в укреплении иммунитета, соблюдении гигиены полости рта, терапии сопутствующих заболеваний, устранении стоматогенных очагов хронической инфекции.

Источник

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Содержание

- Синонимы диагноза

- Описание

- Причины

- Патогенез

- Симптомы

- Лечение

- Возможные осложнения

- Прогноз

Названия

K11,2 Сиаладенит.

Сиалоаденит

Синонимы диагноза

Сиаладенит, калькулезное воспаление слюнных желез, камни протоков слюнных желез.

Описание

Сиалоаденит (sialadenitis)- воспаление любой слюнной железы. Сиалоаденит может быть первичным (самостоятельное заболевание) или чаще вторичным (осложнение или проявление другого заболевания).

В процесс может вовлекаться одна железа или одновременно две симметрично расположенные; иногда может быть множественное поражение желез. Сиалоаденит течет остро или хронически, нередко с обострениями.

Причины

Развитие сиалоаденита связано, как правило, с инфекцией.

Первичный сиалоаденит, представленный эпидемическим паротитом и цитомегалией, связан с вирусной инфекцией.

Вторичные сиалоадениты вызывают разнообразные бактерии, грибы.

Пути проникновения инфекции в железу различны: стоматогенный (через протоки желез), гематогенный, лимфогенный, контактный. Неинфекционной природы сиалоадениты развиваются при отравлении солями тяжелых металлов (при выведении их со слюной).

Заболевание связано с функциональным нарушением слюноотделения. Часто сопутствует слюнокаменной болезни. Описана связь слюнных и половых желез (орхит и паротит).

Заболевание возникает при инфекционных заболеваниях (грипп и ), после операций в брюшной полости. В этих случаях чаще поражается околоушная слюнная железа. При воздействии местных причин (инородные тела, стоматиты и ) процесс локализуется в подчелюстной, подъязычной слюнных железах.

Патогенез

Острый сиалоаденит может быть серозным, гнойным (очаговым или диффузным), редко — гангренозным. Хронический сиалоаденит, как правило, межуточный продуктивный. Особый вид хронического сиалоаденита с выраженной лимфоцитарной инфильтрацией стромы наблюдается при сухом синдроме Шегрена и болезни Микулича, при которой в отличие от сухого синдрома артрит отсутствует.

Симптомы

Сиалоаденит острый гнойный (паротит неэпидемический) — одностороннее заболевание. Характерны стреляющие боли в области железы во рту. Иррадирующая в ухо боль от припухлости во рту или в верхней части шеи. Повышение температуры до 39 С, тризм, затрудненное глотание и даже дыхание. Кожные покровы над железой гиперемированы, теряют подвижность, при пальпации нащупывается плотный болезненный инфильтрат. Из-за резкого понижения слюноотделения ощущаются сухость во рту, понижение слуха.

При массаже железы из устья протоков можно получить мутную, а потом гнойную жидкость.

Лечение

Лечение в начальных стадиях консервативное: сухое тепло, соллюкс, диета для увеличения слюноотделения, антибиотики, внутрь 1% раствор пилокарпина гидрохлорида по 6-8 капель 2-3 раза в день. Пенициллиново-новокаиновая блокада подкожной клетчатки околоушной жевательной области (40-50 мл 0,5% раствора новокаина и 200 000 ЕД пенициллина), а также инфильтрация подслизистого слоя по ходу протока железы.

При нагноениях лечение оперативное: разрезы под углом челюсти, по ходу протока. Необходимо помнить о возможности повреждения лицевого нерва.

Возможные осложнения

Исходом хронического сиалоаденита бывает склероз (цирроз) железы с атрофией ацинарных отделов, липоматозом стромы, со снижением или выпадением функции, что особенно опасно при системном поражении желез (синдром Шегрена), так как это ведет к ксеростомии.

Прогноз

Острый сиалоаденит заканчивается выздоровлением или переходом в хронический.

Источник

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Симптомы

- Причины

- Диагностика

- Лечение

Названия

Название: Хронический сиаладенит.

Хронический сиаладенит

Описание

Хронический сиаладенит. Вялотекущее воспаление слюнной железы, для которого характерно чередование периодов обострений и ремиссий. Во время скрытой фазы хронического сиаладенита жалобы отсутствуют. В период манифестной стадии появляется безболезненная припухлость в проекции пораженной железы, снижается саливация, периодически возникает чувство тяжести и болезненности, присутствует неприятный привкус во рту. Диагностика хронического сиаладенита включает сбор жалоб, клинический осмотр, дополнительные методы исследования. Лечение хронического сиаладенита направлено на купирование воспаления, нормализацию саливации, предотвращение развития дегенеративных изменений.

Дополнительные факты

Хронический сиаладенит – воспалительное заболевание слюнной железы, которое протекает со стертой симптоматикой и приводит к необратимым деструктивным изменениям, сопровождается снижением секреторной активности. По локализации патологического очага чаще всего выявляют хронический паротит (у детей хронический сиаладенит приушной слюнной железы диагностируют в 90% случаев), субмаксиллит встречается у 3% пациентов. Паренхиматозной формой хронического сиаладенита болеют преимущественно женщины, тогда как интерстициальный сиаладенит чаще обнаруживают у мужчин. Наиболее высокий процент больных сиалодохитом (протоковым сиаладенитом) выявляют среди людей пожилого возраста. В большинстве случаев причиной хронического сиаладенита является неспецифическая микрофлора полости рта. Туберкулезные и актиномикотические поражения встречаются крайне редко. В 44% случаев диагностируют односторонний хронический сиаладенит, у 56% пациентов обнаруживают признаки двустороннего воспалительного процесса.

Хронический сиаладенит

Симптомы

Боль в шее спереди. Потеря веса. Сухость во рту.

Причины

Паренхиматозный хронический сиаладенит возникает на фоне врожденной патологии протоков слюнной железы. В результате этого развиваются застойные процессы, наблюдается ретенция продуцируемого железой секрета. Таким образом, создаются благоприятные условия для инфицирования клеток паренхимы неспецифической микрофлорой полости рта дуктогенным путем. Этиология интерстициального хронического сиаладенита изучена не до конца. Ученые предполагают, что в основе заболевания лежат нарушения метаболизма. Сиалодохит возникает в результате травм, врожденной эктазии протоков, а также вследствие компрессии устья выводного протока опухолью, увеличенными лимфоузлами. Предрасполагающими факторами в развитии хронического сиаладенита являются общесоматические заболевания (болезни дыхательной системы, органов пищеварения, желез эндокринной секреции).

Микроскопически при паренхиматозной форме хронического сиаладенита обнаруживают отечность и разрастание кровеносных сосудов различного калибра в междольковых зонах. Вокруг расширенных дистальных отделов выводных протоков сосредотачиваются клетки воспалительного инфильтрата. Местами отмечается развитие грубой соединительной ткани в виде узких тяжей. Ацинусы образованы цилиндрическими эпителиальными клетками, цитоплазма которых вакуолизирована, ядра гиперхромные. При интерстициальном хроническом сиаладените выявляют отечную соединительную ткань. В междольковых участках наблюдается разрастание и дилатация кровеносных сосудов. В других отделах железы наряду с тяжами фиброзной ткани обнаруживают скопления лимфоцитов и гистиоцитов. Паренхима представлена лимфоидными клетками.

1. Паренхиматозный хронический сиаладенит. Характеризуется вовлечением в патологический процесс клеток паренхимы. Наиболее часто диагностируют хроническое паренхиматозное воспаление приушной слюнной железы.

2. Интерстициальный хронический сиаладенит. Протекает с поражением междолькового пространства. Чаще всего выявляют интерстициальный субмаксиллит (воспаление поднижнечелюстной железы). Болеют преимущественно мужчины.

3. Протоковый хронический сиаладенит. Возникает в результате травм, врожденной патологии выводных протоков. Заболевание чаще встречается в пожилом возрасте.

При паренхиматозной форме хронического сиаладенита в первые дни развития заболевания пациенты не предъявляют жалоб. При внешнеротовом осмотре лицо у больного симметричное, кожные покровы в цвете не изменены. Открывание рта свободное. Пораженная слюнная железа в размерах не увеличена. Саливация в норме. При прогрессировании патологии пациенты указывают на появление ощущения тяжести, припухание воспаленной железы, наличие неприятного привкуса во рту. При этом количество продуцируемого секрета снижается. При отсутствии должного лечения хронического сиаладенита пораженная железа увеличивается в размерах, поверхность ее становится неровной, бугристой. Основные жалобы сводятся к ощущению сухости во рту. Периодически возникает болезненность.

При интерстициальной форме хронического сиаладенита пациентов беспокоит незначительная болезненность в участке воспаленной железы. При этом в начальной фазе заболевания признаков секреторной недостаточности не наблюдается. При прогрессировании воспалительного процесса железа увеличивается в размерах, ощущение болезненности становится все более выраженным. Иногда при интерстициальном хроническом сиаладените пациенты указывают на снижение слуха. При пальпаторном исследовании обнаруживают увеличенную воспаленную железу тестоватой консистенции с гладкой или бугристой поверхностью. Секреторная функция нарушена.

При протоковом хроническом сиаладените чувство распирания возникает после употребления острых, пряных продуктов. Через некоторое время болезненность проходит. Из протока выделяется застойная слюна, присутствует неприятный солоноватый привкус во рту. При обследовании выявляют валикообразное утолщение по ходу выводного протока воспаленной железы. При надавливании на припухлость из устья выделяется обильное количество мутной слюны с примесью фибринозных включений.

Диагностика

Диагностика хронического сиаладенита сводится к сбору жалоб, составлению анамнеза заболевания, клиническому осмотру и проведению дополнительных методов исследования, включающих сиалометрию, сиалографию, цитологический анализ продуцируемого секрета. В начальной фазе развития как паренхиматозной, так и интерстициальной форм хронического сиаладенита внешнеротовые признаки заболевания отсутствуют: лицо у пациентов симметричное, кожные покровы в цвете не изменены, пораженная железа не увеличена в размерах. При внутриротовом обследовании устье выводного протока без признаков патологических изменений, слюна выделяется прозрачная. Секреторная функция не нарушена.

При прогрессировании хронического сиаладенита отмечается появление безболезненной припухлости в участке воспаленной слюнной железы, поверхность которой становится бугристой. Наблюдается гипосаливация. При протоковом хроническом сиаладените врач-стоматолог обнаруживает утолщение по ходу выводного протока. После массирования уплотнения выделяется слюна застойного характера, припухлость исчезает. Для поздней фазы протокового хронического сиаладенита характерно неравномерное утолщение железы. При цитологическом исследовании секрета в стадии начальных проявлений и в период ремиссии заболевания выявляют незначительное количество слизи, присутствуют скопления лимфоцитов, а также клетки плоского и цилиндрического эпителия. Во время обострения хронического сиаладенита в секрете повышается содержание слизи, увеличивается число нейтрофилов, бокаловидных клеток.

При проведении сиалометрического анализа снижение саливации наблюдается во время фазы выраженных проявлений. При паренхиматозной форме хронического сиаладенита с помощью сиалографии выявляют небольшие полости, заполненные контрастным веществом, просвет протоков сужен, контуры прослеживаются хорошо, паренхима не определяется. В случае интерстициального хронического сиаладенита на сиалограмме обнаруживают суженные протоки с неровными контурами. Паренхима железы не прослеживается. При сиалодохите устанавливается значительное расширение основного протока. В поздней фазе заболевания выявляют увеличенные в диаметре мелкие протоки. Хронический сиаладенит дифференцируют с острым сиаладенитом бактериальной и вирусной этиологии, доброкачественными и злокачественными новообразованиями железистой ткани, псевдопаротитом Герценберга, сиаладенозами. Пациента обследует стоматолог-хирург.

Лечение

Лечение хронического сиаладенита направлено на купирование воспалительного процесса, нормализацию саливации, предотвращение развития дегенеративных изменений в паренхиме и строме пораженной железы. В период манифестной фазы терапия хронического сиаладенита сводится к назначению антибактериальных и противовоспалительных лекарственных средств. Протеолитические ферменты вместе с антибиотиками вводят также местно дуктогенным путем (через выводной проток). При возникновении абсцессов осуществляют их вскрытие и дренирование. При обострении сиалодохита выполняют внутриротовой разрез протока, назначают полоскания растворами на основе лекарственных трав. Для стимуляции саливации эффективны блокады звездчатого ганглия. С целью снижения сенсибилизации используют антигистаминные препараты.

Для повышения защитных свойств организма показаны поливитаминные комплексы. Чтобы предотвратить развитие деструктивных изменений в период ремиссии хронического сиаладенита, применяют физиотерапевтические процедуры, а именно – электрофорез калий йодида. В случае неэффективности консервативного лечения хронического сиаладенита показано оперативное вмешательство. В зависимости от площади поражения производят частичную или полную резекцию железы. При выявлении хронического сиаладенита прогноз в 50% случаев благоприятный. Своевременная диагностика и комплексное лечение заболевания приводят к выздоровлению. Если причиной воспалительного процесса является врожденная патология выводных протоков, даже при отсутствии жалоб пациент после клинического излечения находится на диспансерном учете.

Источник