Рефрактура бедра код по мкб

Связанные заболевания и их лечение

Национальные рекомендации по лечению

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: Фиброзная дисплазия.

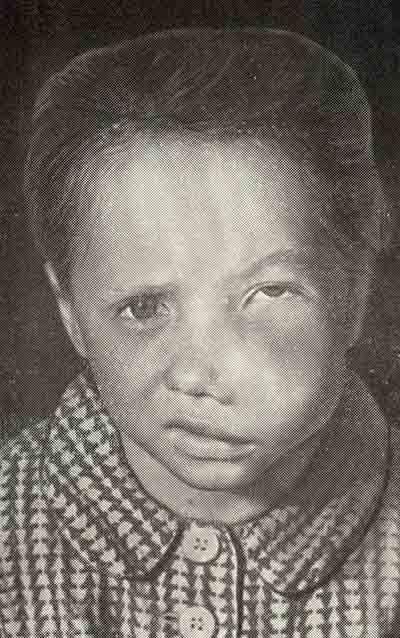

Фиброзная дисплазия костей черепа

Описание

Фиброзная дисплазия. Поражение кости, при котором участок нормальной костной ткани замещается соединительной тканью с включением костных трабекул. Фиброзная дисплазия относится к категории опухолеподобных заболеваний, может быть локальной или распространенной, поражать одну или несколько костей. Причины развития не ясны, не исключена генетическая предрасположенность. Проявляется болями, деформацией, укорочением или удлинением сегмента и патологическими переломами. Диагноз выставляется на основании рентгенографии, МРТ, КТ и других исследований. Лечение обычно хирургическое.

Дополнительные факты

Фиброзная дисплазия – системное поражение скелета, которое относится к категории опухолеподобных заболеваний, но не является истинной опухолью костей. Возникает вследствие неправильного развития остеогенной мезенхимы (ткани, из которой в последующем образуется кость). Симптомы обычно выявляются еще в детстве, но возможно и позднее начало. В литературе описаны случаи, когда монооссальная фиброзная дисплазия впервые диагностировалась у людей пенсионного возраста. Женщины болеют чаще мужчин. Возможно перерождение в доброкачественную опухоль; озлокачествление наблюдается редко.

Заболевание впервые было описано в первой половине 20 века. В 1927 году российский хирург Брайцов сделал доклад о клинических, микроскопических и рентгенологических признаках очагового фиброзного перерождения кости. В 1937 году Олбрайт описал многоочаговую фиброзную дисплазию, сочетающуюся с эндокринными нарушениями и характерными изменениями кожи. В том же году Альбрехтом была описана многоочаговая дисплазия в сочетании с преждевременным половым созреванием и нечеткой кожной пигментацией. А чуть позже Яффе и Лихтенштейн исследовали одноочаговые поражения и опубликовали выводы о причинах их возникновения. В литературе фиброзная дисплазия может встречаться под названиями болезнь Лихтенштейна, болезнь Лихтенштейна-Яффе или болезнь Лихтенштейна-Брайцова.

Российские специалисты используют клиническую классификацию Зацепина, включающую следующие формы заболевания:

• Внутрикостная форма. Может быть монооссальной или полиоссальной. В кости образуются единичные или множественные очаги фиброзной ткани, в ряде случаев наблюдается перерождение кости на всем протяжении, однако структура коркового слоя сохранена, поэтому деформации отсутствуют.

• Тотальное поражение кости. Страдают все элементы, включая кортикальный слой и область костномозгового канала. Из-за тотального поражения постепенно формируются деформации, часто возникают усталостные переломы. Обычно наблюдается полиоссальное поражение длинных трубчатых костей.

• Опухолевая форма. Сопровождается разрастанием очагов фиброзной ткани, которые иногда достигают значительных размеров. Выявляется редко.

• Синдром Олбрайта. Проявляется полиоссальным или практически генерализованным поражением костей в сочетании с эндокринными расстройствами, преждевременным половым созреванием у девочек, нарушением пропорций тела, очаговой пигментацией кожи, тяжелыми деформациями костей туловища и конечностей. Сопровождается прогрессирующими нарушениями со стороны различных органов и систем.

• Фиброзно. Хрящевая дисплазия. Появляется преимущественным перерождением хряща, нередко наблюдается перерождение в хондросаркому.

• Обызвествляющая фиброма. Особая форма фиброзной дисплазии, встречается очень редко, обычно поражает большеберцовую кость.

Симптомы

Выраженные врожденные деформации обычно отсутствуют. При полиоссальной форме первые симптомы появляются в детстве. Поражение костей сопровождается эндокринопатиями, пигментацией кожи и нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы. Проявления болезни достаточно разнообразны, наиболее постоянными признаками являются незначительные боли (обычно в бедрах) и прогрессирующие деформации. Иногда болезнь диагностируется только при возникновении патологического перелома.

Обычно при полиоссальной форме наблюдается поражение трубчатых костей: большеберцовой, бедренной, малоберцовой, плечевой, лучевой и локтевой. Из плоских костей чаще страдают кости таза, кости черепа, позвоночник, ребра и лопатка. Нередко выявляется поражение костей кистей и стоп, при этом кости запястья остаются интактными. Степень деформации зависит от локализации очагов фиброзной дисплазии. При возникновении процесса в трубчатых костях верхних конечностей обычно наблюдается только их булавовидное расширение. При поражении фаланг пальцы укорачиваются, выглядят «обрубленными».

Кости нижних конечностей искривляются под тяжестью тела, возникают характерные деформации. Особенно резко деформируется бедренная кость, в половине случаев выявляется ее укорочение. Из-за прогрессирующего искривления проксимальных отделов кость приобретает форму бумеранга (пастушьего посоха, хоккейной клюшки), большой вертел «сдвигается» вверх, иногда достигая уровня тазовых костей. Шейка бедра деформируется, возникает хромота. Укорочение бедра может составлять от 1 до 10 тд.

При формировании очага в малоберцовой кости деформация конечности отсутствует, при поражении большеберцовой кости может наблюдаться саблевидное искривление голени или замедление роста кости в длину. Укорочение обычно менее выражено, чем при очаге в бедренной кости. Фиброзная дисплазия подвздошной и седалищной костей вызывает деформацию тазового кольца. Это, в свою очередь, негативно влияет на позвоночник, провоцируя нарушения осанки, сколиоз или кифоз. Ситуация усугубляется, если процесс одновременно поражает бедро и кости таза, поскольку в подобных случаях ось тела еще больше нарушается, а нагрузка на позвоночник – увеличивается.

Диагностика

Диагноз выставляется на основании клинической картины и данных рентгенологического исследования. На начальном этапе на рентгеновских снимках в области диафиза или метафиза пораженной кости выявляются зоны, по виду напоминающие матовое стекло. Затем пораженный участок приобретает характерный крапчатый вид: очаги уплотнения чередуются с участками просветления. Хорошо видна деформация. При обнаружении одиночного очага необходимо исключить множественное поражение костей, которое на начальных стадиях может протекать бессимптомно, поэтому больных направляют на денситометрию. При наличии подозрительных участков выполняют рентгенографию, при необходимости используют КТ кости.

Следует учитывать, что фиброзная дисплазия, особенно монооссальная, может представлять значительные трудности в процессе диагностики. При нерезко выраженной клинической симптоматике нередко требуется длительное динамическое наблюдение. Для исключения других заболеваний и оценки состояния различных органов и систем могут потребоваться консультации фтизиатра, онколога, терапевта, кардиолога, эндокринолога и других специалистов.

Лечение

Лечение преимущественно хирургическое – полная сегментарная резекция пораженного участка кости в пределах здоровых тканей и замещение дефекта костным трансплантатом. При патологическом переломе накладывают аппарат Илизарова. При множественных поражениях проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение деформаций и патологических переломов. Прогноз для жизни благоприятный. В отсутствие лечения, особенно при полиоссальной форме, могут возникать грубые калечащие деформации. Иногда очаги дисплазии перерождаются в доброкачественные опухоли (гигантоклеточную опухоль или неоссифицирующую фиброму). У взрослых описано несколько случаев злокачественного перерождения в остеогенную саркому.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник

S70 Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра

- S70.0 Ушиб области тазобедренного сустава

- S70.1 Ушиб бедра

- S70.7 Множественные поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра

- S70.8 Другие поверхностные травмы области тазобедренного сустава и бедра

- S70.9 Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная

S71 Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра

- S71.0 Открытая рана области тазобедренного сустава

- S71.1 Открытая рана бедра

- S71.7 Множественные открытые раны области тазобедренного сустава и бедра

- S71.8 Открытая рана другой и неуточненной части тазового пояса

S72 Перелом бедренной кости

- S72.00 Перелом шейки бедра закрытый

- S72.01 Перелом шейки бедра открытый

- S72.10 Чрезвертельный перелом закрытый

- S72.11 Чрезвертельный перелом открытый

- S72.20 Подвертельный перелом закрытый

- S72.21 Подвертельный перелом открытый

- S72.30 Перелом тела [диафиза] бедренной кости закрытый

- S72.31 Перелом тела [диафиза] бедренной кости открытый

- S72.40 Перелом нижнего конца бедренной кости закрытый

- S72.41 Перелом нижнего конца бедренной кости открытый

- S72.70 Множественные переломы бедренной кости закрытые

- S72.71 Множественные переломы бедренной кости открытые

- S72.80 Переломы других частей бедренной кости закрытый

- S72.81 Переломы других частей бедренной кости открытый

- S72.90 Перелом неуточненной части бедренной кости закрытый

- S72.91 Перелом неуточненной части бедренной кости открытый

S73 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса

- S73.0 Вывих бедра

- S73.1 Растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава

S74 Травма нервов на уровне тазобедренного сустава бедра

- S74.0 Травма седалищного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра

- S74.1 Травма бедренного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра

- S74.2 Травма кожного чувствительного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра

- S74.7 Травма нескольких нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра

- S74.8 Травма других нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра

- S74.9 Травма неуточненного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра

S75 Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра

- S75.0 Травма бедренной артерии

- S75.1 Травма бедренной вены

- S75.2 Травма большой подкожной вены на уровне тазобедренного сустава и бедра

- S75.7 Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра

- S75.8 Травма других кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра

- S75.9 Травма неуточненного кровеносного сосуда на уровне тазобедренного сустава и бедра

S76 Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава и бедра

- S76.0 Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава

- S76.1 Травма четырехглавой мышцы и ее сухожилия

- S76.2 Травма приводящей мышцы бедра и ее сухожилия

- S76.3 Травма мышцы и сухожилия из задней группы мышц на уровне бедра

- S76.4 Травма других и неуточненных мышц и сухожилий на уровне бедра

- S76.7 Травма нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра

S77 Размозжение области тазобедренного сустава и бедра

- S77.0 Размозжение области тазобедренного сустава

- S77.1 Размозжение бедра

- S77.2 Размозжение области тазобедренного сустава и бедра

S78 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра

- S78.0 Травматическая ампутация на уровне тазобедренного сустава

- S78.1 Травматическая ампутация на уровне между тазобедренным и коленным суставами

- S78.9 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра на неуточненном уровне

S79 Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра

- S79.7 Множественные травмы области тазобедренного сустава и бедра

- S79.8 Другие уточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра

- S79.9 Травма области тазобедренного сустава и бедра неуточненная

Источник

Утратил силу — Архив

РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Архив — Клинические протоколы МЗ РК — 2010 (Приказ №239)

Категории МКБ:

Другие врожденные деформации бедра (Q65.8)

Общая информация

Краткое описание

Врожденные деформации бедра — нарушение центрации головки бедренной кости в тазобедренном суставе с недоразвитием элементов впадины и смещением ее кпереди или изменение шеечно-диафизарного угла в сторону ее увеличения или уменьшения (Б. Фрейка).

Протокол «Врожденные деформации бедра — оперативное лечение»

Коды по МКБ 10: Q 65.8 Другие врожденные деформации бедра

Смещение шейки бедра кпереди

Врожденная дисплазия вертлужной впадины

Врожденное вальгусное положение

Врожденное варусное положение

Мобильное приложение «MedElement»

— Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения

— Коммуникация с пациентами: вопросы, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

Мобильное приложение «MedElement»

— Профессиональные медицинские справочники

— Коммуникация с пациентами: вопросы, отзывы, запись на прием

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

Классификация

1. Coxa valga.

2. Coxa vara congenital.

3. Coxa vara symptomatica.

4. Антеверсия головки бедра.

Диагностика

Диагностические критерии

Жалобы и анамнез: в анамнезе в возрасте 4-6 месяцев установлена дисплазия тазобедренного сустава, проведение консервативного лечения. Начало заболевания диагностируется в возрасте 2-5 лет, проявляется прихрамыванием, ограничением отведения, затруднительной наружной ротацией, лордозом.

Физикальное обследование: нарушение походки (хромота или прихрамывание), нестабильность в тазобедренном суставе, смещение большого вертела вверх, ограничение отведения и наружной ротации в тазобедренном суставе.

Лабораторные исследования: изменений в клинических, биохимических анализах при отсутствии сопутствующей патологии не наблюдается.

Инструментальные исследования: на рентгенограммах тазобедренных суставов в прямой проекции и с внутренней ротацией отмечается нарушение центрации головки бедра в вертлужной впадине, наружный край вертлужной впадины склерозирован, изменен шеечно-диафизарный угол в сторону увеличения или уменьшения.

Показания для консультации специалистов: ЛОР-врача, стоматолога — для санации инфекции носоглотки, полости рта; при нарушениях ЭКГ — консультация кардиолога; при наличии ЖДА — педиатра; при вирусных гепатитах, зоонозных и в/утробных и др. инфекциях — инфекциониста; при неврологической патологии — невропатолога; при эндокринной патологии — эндокринолога.

Минимум обследования при направлении в стационар:

1. ОАМ, ОАК.

2. Трансаминазы.

3. Анализ на ВИЧ, гепатиты в случае перенесенных ранее оперативных вмешательств.

Основные диагностические мероприятия:

1. Общий анализ крови (6 параметров), гематокрит, тромбоциты, свертываемость.

2. Определение остаточного азота, мочевины, общего белка, билирубина, кальция, калия, натрия, глюкозы, АЛТ, АСТ.

3. Определение группы крови и резус-фактора.

4. Общий анализ мочи.

5. Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции.

6. УЗИ органов брюшной полости по показаниям.

7. ЭКГ.

8. Соскоб кала.

9. ИФА на маркеры гепатитов В, С, Д, ВИЧ по показаниям.

Дополнительные диагностические мероприятия:

1. Анализ мочи по Аддису-Каковскому по показаниям.

2. Анализ мочи по Зимницкому по показаниям.

3. Посев мочи с отбором колоний по показаниям.

4. Рентгенография грудной клетки по показаниям.

5. ЭхоКГ по показаниям.

Дифференциальный диагноз

Признак | Врожденные деформации бедра | Приобретенные деформации бедра | Последствия остеомиелита |

Нарушение походки | В возрасте 1,5-2 лет | После перенесенного заболевания | В возрасте 1,5-2 лет, или после перенесенного заболевания |

Рентгенологические изменения | Изменение шеечно-диафизарного угла (ШДУ) | Изменение ШДУ на фоне различных деформаций головки | Уменьшение или отсутствие головки бедра с изменением ШДУ |

Лечение

Тактика лечения

Цели лечения: улучшение центрации головки бедра в вертлужной впадине, нормализация шеечно-диафизарного угла путем корригирующих остеотомий.

Немедикаментозное лечение: диета при отсутствии сопутствующей патологии — соответственно возрасту и потребностям организма. Режим в ближайшие 1-1,5 месяца постельный, в последующем ходьба при помощи костылей. В течение всего периода после снятия гипсовой иммобилизации ребенку проводятся ортопедические укладки.

Медикаментозное лечение:

1. Антибактериальная терапия в послеоперационном периоде с первых суток — цефалоспорины 2-3 поколения и линкомицин в возрастной дозировке, в течение 7-10 дней.

2. Противогрибковые препараты — микосист однократно или нистатин в возрастной дозировке, 7-10 дней.

3. Обезболивающая терапия в послеоперационном периоде с первых суток (трамадол, кетонал, триган, промедол — по показаниям, в течение 3-5 суток).

4. При послеоперационной анемии — препараты железа (актиферрин, ранферон, феррум лек) до нормализации показателей крови.

5. С целью профилактики гипокальциемии (глюконат кальция, кальций-ДЗ Никомед, кальцид, остеогенон) перорально с 7-10 суток после операции в возрастной дозировке.

6. Переливание компонентов крови (СЗП, эрмасса одногруппная) интраоперационно и в послеоперационном периоде по показаниям.

Профилактические мероприятия: профилактика бактериальной и вирусной инфекции.

1. Профилактика контрактур и тугоподвижности сустава.

2. Профилактика остеопороза.

Дальнейшее ведение: цель — восстановление функционального объема движений в оперированном тазобедренном суставе. Через 1-1,5 месяца после операции проведение реабилитационного лечения для тазобедренного и коленного суставов (ЛФК, физиолечение, массаж, теплолечение, БМС).

Основные медикаменты:

1. Антибиотики — цефалоспорины 2-3 поколения, линкомицин

2. Противогрибковые препараты — микосист, нистатин

3. Анальгетики — трамадол, кетонал, промедол, триган

4. Препараты для проведения наркоза — калипсол, диазепам, миорелаксанты, наркотан, фентанил, кислород

5. Препараты кальция в таблетках

6. Поливитамины

7. Гипсовые бинты

Дополнительные медикаменты:

1. Препараты железа, перорально

2. Растворы глюкозы, вв

3. Раствор NaCl 0,9%, вв

Индикаторы эффективности лечения:

1. Правильная центрация головки бедра в вертлужной впадине, нормализация шеечно-диафизарного угла.

2. Восстановление полного объема движений в тазобедренном суставе.

Госпитализация

Показания к госпитализации: плановое, нарушение функции нижней конечности в виде хромоты, боли в тазобедренном суставе при ходьбе, укорочение или удлинение конечности, нестабильность тазобедренного сустава.

Информация

Источники и литература

- Протоколы диагностики и лечения заболеваний МЗ РК (Приказ №239 от 07.04.2010)

- 1. Руководство по травматологии и ортопедии под редакцией Новаченко Н.П.

2. Клинические рекомендации для практических врачей, основанные на доказательной медицине. 2-е издание, ГЕОТАР, 2002.

- 1. Руководство по травматологии и ортопедии под редакцией Новаченко Н.П.

Информация

Список разработчиков:

№ | Разработчик | Место работы | Должность |

1. | Маметжанов Бурхан Турганович | РДКБ «Аксай» | Зав. отделением ортопедо-хирургии |

2. | Плеханов Георгий Алексеевич | РДКБ «Аксай» | Зав. отделением ортопедо-хирургии |

3. | Хахалев Евгений Михайлович | РДКБ «Аксай | Зав. отделением ортопедо-хирургии |

Прикреплённые файлы

Внимание!

Если вы не являетесь медицинским специалистом:

- Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

- Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях «MedElement (МедЭлемент)», «Lekar Pro»,

«Dariger Pro», «Заболевания: справочник терапевта», не может и не должна заменять очную консультацию врача.

Обязательно

обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.

- Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может

назначить

нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.

- Сайт MedElement и мобильные приложения «MedElement (МедЭлемент)», «Lekar Pro»,

«Dariger Pro», «Заболевания: справочник терапевта» являются исключительно информационно-справочными ресурсами.

Информация, размещенная на данном

сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.

- Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший

в

результате использования данного сайта.

Источник