Пульмональный синдром проявляющийся симптомами гипоксии и застоя в легких

Если у человека наблюдается недостаточная вентиляция в тканях легких, это может быть обусловлено застоем крови в легочных путях. Это заболевание чрезвычайно опасно для здоровья и жизни в целом и называется «застой в легких».

Развивается недуг чаще всего вследствие малоподвижности человека, последствиями чего могут оказаться хронические болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

- Терапия

- Предупреждение

Причины и симптомы

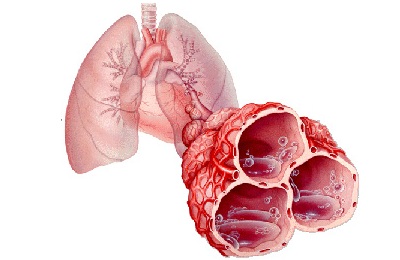

Известно, что легкие – это парный орган, который располагается практически во всей полости грудной клетки. Они представляют собой главное устройство дыхательной системы. В зависимости от фазы дыхания происходит изменение размера и формы легких.

Кроме указанной выше малоподвижности, одной из причин застоя также является сердечная недостаточность – кровь не перекачивается сердцем, в результате чего происходит застой крови в венозной системе легких, отходящей от левой части сердца.

Кроме указанной выше малоподвижности, одной из причин застоя также является сердечная недостаточность – кровь не перекачивается сердцем, в результате чего происходит застой крови в венозной системе легких, отходящей от левой части сердца.

Если давление неизменно растет в области кровеносных сосудов, то в альвеолы проникает большое количество крови. Это является причиной уменьшения газообмена, в дальнейшем в результате этого возникает одышка, в худшем случае человек начинает задыхаться.

Итак, кроме уменьшения двигательной активности, причин застоя несколько:

- Сердечные заболевания, ослабляющие мышцу сердца, а также сердечные приступы.

- Сокращение или недостаточность сердечных клапанов.

- Резкий рост артериального давления, или гипертония.

- Такое заболевание иногда является результатом приема лекарственных средств.

- Почечная недостаточность.

- Отравление ядовитым газом.

- Тяжкие травмы.

- Долгое пребывание на высоте.

Поначалу застой в легких можно спутать с пневмонией. Существует множество случаев, когда на ранних стадиях трудно продиагностировать недуг.

Осмотр врачом происходит следующим образом:

Осмотр врачом происходит следующим образом:

- измеряется температура,

- выслушивается дыхание,

- проводится анализ крови,

- назначается рентген легких.

Исходя из перечисленных исследований, назначается соответствующее лечение. Если человек обладает слабым иммунитетом, то недуг может прогрессировать уже на третьи сутки. Выделяют следующие симптомы:

- обычно температура человека в норме и сильно не повышается,

- учащается дыхание, развивается тахикардия,

- больной говорит медленно, останавливаясь, характерен холодный пот,

- характерен также кашель с появлением крови, в худшем случае – кровавой пены,

- поступают жалобы на слабость и переутомление, трудно находиться в лежачем состоянии на низкой подушке, в положении сидя одышка со временем проходит,

- кожа имеет бледный оттенок, участок между носом и губами синюшного цвета, появляется отечность в ногах,

- также не исключено появление плеврита в результате гипоксии или других патологий.

Также характерны непрекращающиеся хрипы, булькающие звуки в области грудной клетки, которые можно расслышать, даже не используя стетоскоп. Если человек ощущает начальные симптомы застоя в легочных путях, то необходимо немедленно обратиться к врачу.

Лечение и профилактика

Как отмечено ранее, лечить застой в легких, обязательно нужно сразу после диагностирования.

Независимо от стадии болезни, лучше всего воспользоваться стационарным лечением, а в случае каких-либо осложнений – применяются реанимационные мероприятия, в частности, с использованием аппарата для искусственного дыхания и кислородных масок. Больной обязан:

Независимо от стадии болезни, лучше всего воспользоваться стационарным лечением, а в случае каких-либо осложнений – применяются реанимационные мероприятия, в частности, с использованием аппарата для искусственного дыхания и кислородных масок. Больной обязан:

- пройти ЭКГ,

- сделать рентген легких,

- пройти УЗИ сердца.

Воспаление определяется путем проведения биохимии или местным анализом крови.

Перед тем как назначать лечение, необходимо выявить, чем вызван застой. Если основной причиной является сердечная недостаточность, то имеет смысл применять кардиотерапию.

Терапия

Если природа заболевания инфекционная, то применяется комплекс антибактериальной терапии. Она эффективно снижает влияние микробов на ткань легких, уменьшая воспаления и тем снимая застойные явления.

Вдобавок назначают препараты для разжижения сгустков мокроты (Бромгексин, АЦЦ). Лечение застоя в легких проходит, кроме использования муколитиков, с применением травяных экстрактов (подорожник, мать-и-мачеха, чабрец), обеспечивающих нормализацию тока крови в легких и уменьшение воспаления.

Вдобавок назначают препараты для разжижения сгустков мокроты (Бромгексин, АЦЦ). Лечение застоя в легких проходит, кроме использования муколитиков, с применением травяных экстрактов (подорожник, мать-и-мачеха, чабрец), обеспечивающих нормализацию тока крови в легких и уменьшение воспаления.

Также в схему лечения необходимо включить витамины, повышающие иммунитет (Витрум, Супрадин). Часто терапия дополняется назначением мочегонных препаратов для снятия отечности и нормализации жидкостного обмена в организме. Они обеспечивают вывод из организма токсинов и патогенных организмов, спровоцировавших застой.

Если человек страдает от застойного явления в легких, результатом которого становится ослабление мышц сердца, то обязательно нужно следовать всем рекомендациям врача и пройти полный курс лечения, назначенный специалистом-кардиологом или пульмонологом. Ведь результатом недолеченного застоя в легких может стать остановка сердца.

Предупреждение

Кроме медикаментозных методов, на помощь для снижения риска развития дальнейших осложнений придет диетическое питание, основанное на исключении соли из рациона. Это поможет уменьшить отеки и нормализовать ток крови и лимфы в легочной ткани. Очень важно включить в свой рацион продукты с большим количеством углеводов, витаминов и белка. Это предоставит необходимую жизненную энергию клеткам.

Во время обострения застойных явлений, если больной вынужден придерживаться постельного режима, стоит даже лежа выполнять как можно больше движений – повороты, подъемы туловища, плеч, рук.

Это способствует прекращению развития процессов застоя. Если у человека нет сил делать упражнения самому, то нужно обратиться за помощью к близким. Больному нельзя находиться в одном положении долгое время, ведь это только осложнит дыхание и функционирование органов грудной клетки.

Элементарным упражнениям сможет обучить специалист по лечебной физкультуре и дыхательной гимнастике. Очень важно правильно дышать, для развития дыхательной функции можно периодически надувать воздушный шарик, дышать в стакан с жидкостью с помощью трубочки от коктейля.

Элементарным упражнениям сможет обучить специалист по лечебной физкультуре и дыхательной гимнастике. Очень важно правильно дышать, для развития дыхательной функции можно периодически надувать воздушный шарик, дышать в стакан с жидкостью с помощью трубочки от коктейля.

Перечисленные упражнения способствуют обогащению дыхательной системы нужным количеством кислорода. Другим преимуществом является активизация движения грудной клетки, что препятствует застойным явлениям. Больному рекомендуется быть как можно более активным для борьбы с застоем в легких на любой стадии развития недуга.

В лечение можно также включить:

- горчичники,

- медицинские банки,

- физиотерапию,

- простукивающий массаж.

В курс терапии рекомендуется также добавить горячий чай с медом или лимоном. Он отлично расширяет и укрепляет стенки сосудов. Еще одно важное свойство этого напитка – противодействие появлению мокроты.

В курс терапии рекомендуется также добавить горячий чай с медом или лимоном. Он отлично расширяет и укрепляет стенки сосудов. Еще одно важное свойство этого напитка – противодействие появлению мокроты.

Застойные явления в легких – это не приговор. Медикаментозная терапия, а также активизация дыхания и незначительные физические упражнения способны наладить ток крови в проблемных участках легких и снять симптомы застоя.

Загрузка…

Источник

Дыхательная недостаточность — патологический синдром, сопровождающий ряд заболеваний, в основе которого лежит нарушение газообмена в легких. При дыхательной недостаточности (ДН) не обеспечивается необходимый газовый состав крови, либо он поддерживается за счет перенапряжения компенсаторных возможностей системы внешнего дыхания. Дыхательная недостаточность может развиваться при различных острых и хронических воспалительных заболеваниях, повреждениях, опухолевых поражениях органов дыхания; при патологии со стороны дыхательной мускулатуры и сердца; при состояниях, приводящих к ограничению подвижности грудной клетки. Основу клинической картины дыхательной недостаточности составляют признаки гипоксемии и гиперкапнии, синдром утомления дыхательной мускулатуры и одышка.

Дыхательная недостаточность

Дыхательная недостаточность — патологический синдром, сопровождающий ряд заболеваний, в основе которого лежит нарушение газообмена в легких. При дыхательной недостаточности (ДН) не обеспечивается необходимый газовый состав крови, либо он поддерживается за счет перенапряжения компенсаторных возможностей системы внешнего дыхания.

Внешнее дыхание поддерживает непрерывный газообмен в организме: поступление атмосферного кислорода и удаление углекислого газа. Любое нарушение функции внешнего дыхания приводит к нарушению газообмена между альвеолярным воздухом в легких и газовым составом крови. В результате этих нарушений в крови нарастает содержание углекислоты и уменьшается содержание кислорода, что ведет к кислородному голоданию, в первую очередь, жизненноважных органов – сердца и головного мозга.

Угрожающее для организма состояние развивается при дыхательной недостаточности, характеризующейся снижением парциального давления кислорода в артериальной крови менее 60 мм рт. ст., а также повышением парциального давления углекислоты более 45 мм рт. ст.

Классификация и причины дыхательной недостаточности

К нарушению легочной вентиляции и развитию дыхательной недостаточности могут приводить различные острые и хронические заболевания бронхолегочной системы (бронхоэктатическая болезнь, пневмония, ателектаз, кавернозные полости, дессиминированные процессы в легком, абсцессы и др.), поражения ЦНС, анемия, гипертензия в малом круге кровообращения, сосудистая патология легких и сердца, опухоли легких и средостения и др.

Дыхательная недостаточность классифицируется по ряду признаков:

1. По патогенезу (механизму возникновения):

- паренхиматозная (гипоксемическая, дыхательная или легочная недостаточность I типа)

Для дыхательной недостаточности по паренхиматозному типу характерно понижение содержания и парциального давления кислорода в артериальной крови (гипоксемия), трудно корригируемое кислородной терапией. Наиболее частыми причинами данного типа дыхательной недостаточности служат пневмонии, респираторный дистресс-синдром (шоковое легкое), кардиогенный отек легких.

- вентиляционная («насосная», гиперкапническая или дыхательная недостаточность II типа)

Ведущим проявлением дыхательной недостаточности по вентиляционному типу служит повышение содержания и парциального давления углекислоты в артериальной крови (гиперкапния). В крови также присутствует гипоксемия, однако она хорошо поддается кислородотерапии. Развитие вентиляционной дыхательной недостаточности наблюдается при слабости дыхательной мускулатуры, механических дефектах мышечного и реберного каркаса грудной клетки, нарушении регуляторных функций дыхательного центра.

2. По этиологии (причинам):

- обструктивная

Дыхательная недостаточность по обструктивному типу наблюдается при затруднении прохождения воздуха по воздухоносным путям – трахее и бронхам вследствие бронхоспазма, воспаления бронхов (бронхита), попадания инородных тел, стриктуры (сужения) трахеи и бронхов, сдавления бронхов и трахеи опухолью и т. д. При этом страдают функциональные возможности аппарата внешнего дыхания: затрудняется полный вдох и особенно выдох, ограничивается частота дыхания.

- рестриктивная (или ограничительная)

Дыхательная недостаточность по рестриктивному (ограничительному) типу характеризуется ограничением способности легочной ткани к расширению и спаданию и встречается при экссудативном плеврите, пневмотораксе, пневмосклерозе, спаечном процессе в плевральной полости, ограниченной подвижности реберного каркаса, кифосколиозе и т. д. Дыхательная недостаточность при этих состояниях развивается из-за ограничения максимально возможной глубины вдоха.

- комбинированная (смешанная)

Дыхательная недостаточность по комбинированному (смешанному) типу сочетает признаки обструктивного и рестриктивного типов с преобладанием одного из них и развивается при длительном течении сердечно-легочных заболеваний.

- гемодинамическая

Причиной развития гемодинамической дыхательной недостаточности могут служить циркуляторные расстройства (например, тромбоэмболия), ведущие к невозможности вентиляции блокируемого участка легкого. К развитию дыхательной недостаточности по гемодинамическому типу также приводит право-левое шунтирование крови через открытое овальное окно при пороке сердца. При этом происходит смешение венозной и оксигенированной артериальной крови.

- диффузная

Дыхательная недостаточность по диффузному типу развивается при нарушении проникновения газов через капиллярно-альвеолярную мембрану легких при ее патологическом утолщении.

3. По скорости нарастания признаков:

- острая

Острая дыхательная недостаточность развивается стремительно, за несколько часов или минут, как правило, сопровождается гемодинамическими нарушениями и представляет опасность для жизни пациентов (требуется экстренное проведение реанимационных мероприятий и интенсивной терапии). Развитие острой дыхательной недостаточности может наблюдаться у пациентов, страдающих хронической формой ДН при ее обострении или декомпенсации.

- хроническая

Развитие хронической дыхательной недостаточности может происходить на протяжении нескольких месяцев и лет, нередко исподволь, с постепенным нарастанием симптомов, также может быть следствием неполного восстановления после острой ДН.

4. По показателям газового состава крови:

- компенсированная (газовый состав крови нормальный);

- декомпенсированная (наличие гипоксемии или гиперкапнии артериальной крови).

5. По степени выраженности симптомов дыхательной недостаточности:

- ДН I степени – характеризуется одышкой при умеренных или значительных нагрузках;

- ДН II степени – одышка наблюдается при незначительных нагрузках, отмечается задействованность компенсаторных механизмов в покое;

- ДН III степени – проявляется одышкой и цианозом в покое, гипоксемией.

Симптомы дыхательной недостаточности

Признаки ДН зависят от причин ее возникновения, типа и тяжести. Классическими признаками дыхательной недостаточности служат:

- проявления гипоксемии;

- проявления гиперкапнии;

- синдром слабости и утомления дыхательной мускулатуры;

- одышка.

Гипоксемия клинически проявляется цианозом (синюшностью), степень которого выражает тяжесть дыхательной недостаточности и наблюдается при снижении парциального давления кислорода (РаО2) в артериальной крови ниже 60 мм рт. ст. Для гипоксемии характерны также нарушения гемодинамики, выражающиеся в тахикардии и умеренной артериальной гипотонии. При понижении РаО2 в артериальной крови до 55 мм рт. ст. наблюдаются нарушения памяти на происходящие события, а при снижении РаО2 до 30 мм рт. ст. пациент теряет сознание. Хроническая гипоксемия проявляется легочной гипертензией.

Проявлениями гиперкапнии служат тахикардия, нарушения сна (бессонница ночью и сонливость днем), тошнота, головные боли. Быстрое нарастание в артериальной крови парциального давления углекислоты (РаСО2) может привести к состоянию гиперкапнической комы, связанной с усилением мозгового кровотока, повышением внутричерепного давления и развитием отека головного мозга. Синдром слабости и утомления дыхательных мышц характеризуется увеличением частоты дыхания (ЧД) и активным вовлечением в процесс дыхания вспомогательной мускулатуры (мышц верхних дыхательных путей, мышц шеи, брюшных мышц). ЧД более 25 в мин. может служить начальным признаком утомления дыхательной мускулатуры. Урежение ЧД менее 12 в мин. может предвещать остановку дыхания. Крайним вариантом синдрома слабости и утомления дыхательной мускулатуры служит парадоксальное дыхание. Одышка субъективно ощущается пациентами как нехватка воздуха при чрезмерных дыхательных усилиях. Одышка при дыхательной недостаточности может наблюдаться как при физическом напряжении, так и в спокойном состоянии.

В поздних стадиях хронической дыхательной недостаточности с присоединением явлений сердечной недостаточности у пациентов могут появляться отеки.

Осложнения дыхательной недостаточности

Дыхательная недостаточность является неотложным, угрожающим для здоровья и жизни состоянием. При неоказании своевременного реанимационного пособия острая дыхательная недостаточность может привести к гибели пациента. Длительное течение и прогрессирование хронической дыхательной недостаточности приводит к развитию правожелудочковой сердечной недостаточности в результате дефицита снабжения сердечной мышцы кислородом и ее постоянных перегрузок.

Альвеолярная гипоксия и неадекватная вентиляция легких при дыхательной недостаточности вызывает развитие легочной гипертензии. Гипертрофия правого желудочка и дальнейшее снижение его сократительной функции ведут к развитию легочного сердца, проявляющегося в застое кровообращения в сосудах большого круга.

Диагностика дыхательной недостаточности

На начальном диагностическом этапе тщательно собирается анамнез жизни и сопутствующих заболеваний с целью выявления возможных причин развития дыхательной недостаточности. При осмотре пациента обращается внимание на наличие цианоза кожных покровов, подсчитывается частота дыхательных движений, оценивается задействованность в дыхании вспомогательных групп мышц.

В дальнейшем проводятся функциональные пробы для исследования функции внешнего дыхания (спирометрия, пикфлоуметрия), позволяющая провести оценку вентиляционной способности легких. При этом измеряется жизненная емкость легких, минутный объем дыхания, скорость движения воздуха по различным отделам дыхательных путей при форсированном дыхании и т. д.

Обязательным диагностическим тестом при диагностике дыхательной недостаточности является лабораторный анализ газового состава крови, позволяющий определить степень насыщения артериальной крови кислородом и углекислым газом (PаО2 и PаСО2) и кислотно-щелочное состояние (КОС крови).

При проведении рентгенографии легких выявляются поражения грудной клетки и паренхимы легких, сосудов, бронхов.

Лечение дыхательной недостаточности

Лечение пациентов с дыхательной недостаточностью предусматривает:

- восстановление и поддержание оптимальной для жизнеобеспечения вентиляции легких и оксигенации крови;

- лечение заболеваний, явившихся первопричиной развития дыхательной недостаточности (пневмонии, экссудативного плеврита, пневмоторакса, хронических воспалительных процессов в бронхах и легочной ткани и т. д.).

При выраженных признаках гипоксии в первую очередь проводится оксигенотерапия (кислородная терапия). Кислородные ингаляции подаются в концентрациях, обеспечивающих поддержание PаО2 = 55— 60 мм рт. ст., при тщательном мониторинге рН и PаСО2 крови, состояния пациента. При самостоятельном дыхании пациента кислород подается масочно или через носовой катетер, при коматозном состоянии проводится интубация и поддерживающая искусственная вентиляция легких.

Наряду с оксигнотерапией проводятся мероприятия, направленные на улучшение дренажной функции бронхов: назначаются антибактериальные препараты, бронхолитики, муколитики, массаж грудной клетки, ультразвуковые ингаляции, лечебная физкультура, проводится активная аспирация секрета бронхов через эндобронхоскоп.

При дыхательной недостаточности, осложненной легочным сердцем, назначаются диуретики. Дальнейшее лечение дыхательной недостаточности направлено на устранение вызвавших ее причин.

Прогноз и профилактика дыхательной недостаточности

Дыхательная недостаточность является грозным осложнением многих заболеваний и нередко приводит к летальному исходу. При хронических обструктивных заболеваниях легких дыхательная недостаточность развивается у 30% пациентов.

Прогностически неблагоприятно проявление дыхательной недостаточности у пациентов с прогрессирующими нейромышечными заболеваниями (БАС, миотония и др.). Без соответствующей терапии летальный исход может наступить в течение одного года.

При всех прочих патологиях, приводящих к развитию дыхательной недостаточности, прогноз разный, однако невозможно отрицать, что ДН является фактором, сокращающим продолжительность жизни пациентов.

Предупреждение развития дыхательной недостаточности предусматривает исключение патогенетических и этиологических факторов риска.

Источник