Отечный синдром в легких новорожденного

Среди распространенных критических заболеваний крайне опасным считается отек легких у детей. Если признаки и симптомы болезни обнаружены, неотложная медицинская помощь станет единственным верным решением. И чем скорее она придет, тем лучше! Отек легких – тяжелое патологическое состояние, причины которого в накоплении в легких жидкости, она не позволяет ребенку свободно дышать. В дальнейшем развивается гипоксия (снижение кислорода в крови). Как следствие, появляется синюшность кожи и возникает тяжелое удушье, что приводит без срочной помощи к непоправимым последствиям для жизни ребенка.

Причины отека

У детей отек легких не возникает как самостоятельное заболевание, а является следствием тяжелых продолжительных соматических или инфекционных болезней. Причины отека легких:

- Заболевания сердца и сосудов (тяжелая аритмия, порок сердца) – нарушение сердечного ритма, как следствие, застой в кровеносных артериях, повышение давления в сосудах легких;

- Образование тромбов в легочной артерии (тромбоэмболия) – признаки затруднения проходимости крови по легочной артерии, что вызывает повышение артериального давления; жидкая часть плазмы нарушает внеклеточное пространство, заполняя легкие;

- Заболевание печени и почек (гепатиты разных видов и почечная недостаточность);

- Отравление парами химических веществ, общая интоксикация организма;

- Тяжелое течение пневмонии (воспаления легких) – заполнение легких токсическими веществами, образующимися из-за инфекции;

- Травмы грудной клетки, радиационное облучение легких, неконтролируемое введение жидкости внутривенно.

У новорожденного причины появления отека легких, как правило, отличаются от тех, которые характерны для начала заболевания у взрослых. У детей до годасимптомы болезни могут проявиться из-за водянки, с которой дети появляются на свет, что связано с преждевременными родами мамы. Анемия и перинатальная асфиксия также могут привести к возникновению отека легких у новорожденных детей.

Признаки и симптомы

Признаки болезни обычно проявляются ярко, распознать их просто. Ребенок начинает задыхаться, особенно, в положении лежа. Возникает боль в грудной клетке, из-за этого малыш ведет себя неспокойно, не кушает, плохо спит, плачет. Дыхание становится порывистым, клокочущим, пульс сначала учащается, а через некоторое время становится нитевидным. Кожа ребенка меняет цвет – бледнеет, потом синеет, покрывается потом.

Начинается кашель с ярко выраженными хрипами, может обильно выделяться розовая густая мокрота. Если возникли такие симптомы, ребенку срочно требуется помощь.

В некоторых случаях отек не развивается стремительно, иногда ему предшествует долгий сухой кашель, слабость и сонливость. Чаще симптомы заболевания проявляются ночью или после сна. К причинам критического развития заболевания медики относят резкое понижение концентрации белка в крови, а также сердечную недостаточность. Обычно у новорожденного к возникновению отека легких приводит комплекс факторов.

У детей до года отек легкого диагностируется не всегда по тем признакам, что и у взрослого. Педиатр может заподозрить заболевание, только лишь прослушивая влажные хрипы. Иногда у малышей заболевание развивается без выделения мокроты, что связано с низкой активностью сурфактанта (вещество, выстилающее легкое изнутри). У детей до года отек легких может проявляться легочным кровотечением. При первом подозрении на развитие болезни требуется неотложная медицинская помощь.

Неотложная помощь

До приезда скорой помощи нужно оказать первую помощь дома. Обеспечить доступ свежего воздуха, придать ребенку возвышенное положение; согреть ноги, дать подышать парами спирта (детям не более 30%). До приезда бригады постоянно следить за пульсом и дыханием.

Действия медицинской бригады направлены на уменьшение нагрузки на систему дыхания и кровообращения, стабилизацию давления и уменьшение пенообразования. Медиками оказывается неотложная помощь, производят следующие действия:

- Удаляют изо рта пену и слизь для восстановления дыхания, используя чистую марлю или тампон;

- Накладывают жгуты на верхнюю часть бедра (для детей не сильно затягивая) чтобы понизить приток крови к сердцу и стабилизировать кровообращение;

- Производят оксигенотерапию (вдыхание воздуха повышенной концентрации);

- Производят ингаляции кислорода через спирт для прекращения пенообразования; для детей старшего возраста применяют 96% спирт, для малышей – 40–70% его раствор. Ингаляцию делают в течение 20–40 минут с 15-минутными интервалами;

- Назначают – нитроглицерин (пол таблетки), внутривенно раствор лазикса (мочегонное) 0,1–0,2 мл/кг для снижения внутрисосудистого давления;

- Обязательно срочно транспортируют в лечебное учреждение.

Лечение

Лечение отека легких проводится только в больнице и включает комплекс мер, направленных, в первую очередь, на то, чтобы устранить причины, которые вызвали заболевание. Еще одним важным фактором, влияющим на скорейшее выздоровление, является снижение застоя в системе кровообращения. В комплексе нормализуют артериальное давление и дыхание.

Для этого назначают антигистаминные препараты, ацетилсалициловую кислоту, которая улучшает микроциркуляцию крови. Детям назначают антибиотики, чтобы уничтожить причины, вызвавшие заболевание. Часто это инфекция, которая купируется лекарственными средствами. Параллельно купируют болевой синдром, назначая анальгетики внутривенно, для маленьких пациентов терапия подбирается индивидуально.

Назначают препарат «Гепарин» внутривенно для улучшения свертываемости крови. Снимают бронхоспазм, для этого применяют препараты глюкокортикоиды, а также проводят инфузию (введение) замороженных клеток плазмы для восстановления необходимого количества белка в организме ребенка. В тяжелых случаях, когда лекарства не помогают, ребенка подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Оцените статью: 65 Пожалуйста оцените статью

Сейчас на статью оставлено число отзывов: 65 , средняя оценка: 3,98 из 5

Загрузка…

Источник

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

97 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Начальник 97 ГЦ СМи КЭ (ЦВО) — Пудовкин Владимир Васильевич.

Автор-составитель:

- Филиппенкова Елена Игоревна, врач — судебно-медицинский эксперт отдела судебно-медицинской экспертизы 97 Государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз (Центральный военный округ), стаж экспертной работы 11 лет, высшая квалификационная категория.

ПНЕВМОПАТИИ, СИНДРОМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ (СДР)

Используется текстовый материал кафедры патологической анатомии Казахского Государственного Медицинского Университета имени С.Д. Асфендиярова,

Алма-Ата — 1997.

Часть стеклопрепаратов лёгких с гиалиновыми мембранами предоставлены кафедрой судебной медицины Ижевской ГМА.

Стеклопрепарат с картиной аспирации околоплодных вод представлен заведующей патологоанатомическим отделением № 27 Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, главным нештатным специалистом по патологической анатомии Департамента здравоохранения г.о. Самара Лариной Т.В..

Пневмопатии — неинфекционные изменения в легких, которые являются причиной асфиксии новорожденных. К пневмопатиям относят гиалиновые мембраны, отечно — геморрагический синдром, диссеминированные ателектазы легких и отёчный синдром.

Форма пневмопатии | Характеристика |

Гиалиновые мембраны  | Наиболее тяжёлая форма пневмопатии. Чаще наблюдаются у детей менее зрелых, развивающихся в условиях патологического течения беременности и родов. Способствуют внутрижелудочковые кровоизлияния, транзиторная гипофункция щитовидной железы и надпочечников, гиповолемия, охлаждение, двойня. С первых часов после рождения быстро нарастают классические симптомы синдрома дыхательной недостаточности (СДР) II или III степени. Учащаются приступы асфиксии, нарастают отечный синдром и сердечно — сосудистая недостаточность. Декомпенсированный метаболический или смешанный ацидоз, гипоксемия, гипоксия, снидение параметров внешнего дыхания, угнетение функций ЦНС. На рентгенограмме — гиалиновые мембраны обусловливают образование нодозно — ретикулярной сетки. Затем усиливается общий гипопневматоз с распространенными очаговыми ателектазами и отечными изменениями в легких. Уменьшается четкость контуров сердца и диафрагмы, формируются так называемые белые легкие с воздушной бронхограммой. При морфологическом исследовании гиалиновые мембраны определяют в просветах альвеолярных ходов, альвеол, реже в просвете внутрилегочных бронхов как ацидофильные, рыхлые, комковатые или уплотненные массы, лежащие в просвете свободно или выстилающие стенки дыхательных путей. В составе гиалиновых мембран обычно можно обнаружить фибрин, мукопротеиды, кислые мукополисахариды, липопротеиды. |

Отёчно-геморрагический синдром | Клиническая картина типична для СДР. Однако тяжесть течения и исходы заболевания значительно легче, чем у детей с гиалиновыми мембранами. В анамнезе матери часто имеются указания на сердечно — сосудистые и аллергические заболевания. Состояние детей средней тяжести или тяжелое, характерны пенистые выделения изо рта. Ригидность грудной клетки и параметры внешнего дыхания снижены. Перкуторный звук укорочен в медиальных отделах грудной клетки. Дыхание ослаблено, выслушивается масса мелких влажных хрипов. Пульс учащен, ослаблен, нет четкости границ относительной тупости сердца, нередко выслушивается систолический шум. Отмечают увеличение размеров печени и общие отеки на фоне метаболического ацидоза и гиперкапнии. Коэффициент ФХ/СФ околоплодной жидкости меньше 2. На рентгенограммах отчетливо видно обеднение легочного рисунка, нежное, однородное затемнение прикорневых и нижнемедиальных отделов легких, без четких границ. Длительность течения отечно — геморрагического синдрома от 5 до 20 дней. Морфологическая картина: резкое кровенаполнение сосудов всех калибров, особенно капилляров, просвет альвеолярных ходов и альвеол заполнен отечной жидкостью и кровью, межуточная ткань отечна. Массивные легочные кровоизлияния обычно сопровождаются коллапсом, резким цианозом, снижением уровня гемоглобина и гематокритного показателя. Массивные кровоизлияния в легкие могут быть обусловлены ДВС синдромом, развивающимся при асфиксии или внутриутробном инфицировании. Морфологически при этом могут быть обнаружены рассеянные тромбы в сосудах легких, почек, мозга и мелкие ишемические некрозы. |

Диссеминированные ателектазы лёгких

| Ателектазы легких чаще всего наблюдаются у недоношенных (незрелые легкие легко спадаются вследствие недоразвития эластической ткани, незрелости антиателектатической системы сурфактанта). Причиной их возникновения могут быть нарушения акта дыхания, связанные с внутричерепными кровоизлияниями при асфиксии и родовой травме. Ателектазы могут бытьсубсегментарными, сегментарными, полисегментарными, долевыми и тотальными. Различают ателектазы первичные, не расправившегося после рождения легкого, и вторичные, ранее дышавшего легкого. При аспирации околоплодного содержимого развиваются обтурационные вторичные ателектазы. Рассеянные ателектазы легких почти всегда сочетаются с отечными и другими гемодинамическими изменениями, а также признаками незрелости легких. В зависимости от распространенности и генеза ателектазов развивается СДР I-II степени, реже СДР III степени. Приступы асфиксии и цианоза наблюдаются редко. Обращают на себя внимание отдышка, повышение ригидности верхней трети грудной клетки, притупление перкуторного звука разной интенсивности на пораженной стороне, ослабление дыхания, единичные влажные хрипы, пульсация в области сердца и сосудов, дыхательный или смешанный ацидоз. На рентгенограмме у детей с полисегментарными ателектазами, обусловленными неполным расправление легких после рождения, сегмент или несколько сегментов легких имеют диффузно- гомогенный или мозаичный вид, уменьшены в объеме. Мелкие рассеянные ателектазы легких почти всегда можно обнаружить на рентгенограммах детей гиалиновыми мембранами. Первичные ателектазы легких на морфологических препаратах чаще встечаются в виде мелких, рассеянных ателектазов в пределах ацинуса, доли, реже сегмента. Морфологически они представленны в виде безвоздушных полей мезенхимы, богатой стромальными клеточными элементами. Среди волокон мезенхимы обнаруживают щелевидные просветы альвеолярных ходов. Просвет мелких бронхов спавшийся, часто заполнен десквамированным эпителием. Эластические волокна не выявляются. |

Аспирационный синдром | Аспирационный синдром. В анамнезе матери при этой патологии — указания на применение в родах анальгетиков, общего наркоза, кесарева сечения и др. Аспирационный синдром развивается чаще у более зрелых и достаточно крупных новорожденных. У детей с массивной аспирацией и массивными кровоизлияниями определяют приступы вторичной асфиксии, отдышку, притупления перкуторного звука, повышение ригидности грудной клетки, массу мелких и крупных влажных хрипов на фоне жесткого или ослабленного дыхания. Метаболические сдвиги умеренные. На рентгенограмме видны сливные очаги уплотненной легочной ткани, преимущественно правосторонней локализации,напоминающие воспалительную инфильтрацию легких, возможно образование обтурационных ателектазов легких. Морфологически респираторные отделы легких заполнены базофильными массами с примесью роговых чешуек, частиц мекония желтого цвета, детрита, слизи, пушковых волос. В участках, соответствующих обтурированным бронхам, легочная ткань остается ателектазированной. Массивная аспирация с обтурацией просвета бронхов иногда может быть причиной тяжелой асфиксии в первые часы после рождения. При менее интенсивной аспирации могут развиватьсямакрофагальная реакция эпителия бронхов (в наиболее зрелых участках дыхательных путей) и асептический лейкоцитарный альвеолит. Инфицирование аспирационных масс нередко сопровождается развитием бактериальной пневмонии. |

Рис. 1. Лёгкое новорожденного. Межальвеолярные перегородки утолщены, с большим количеством стромальных мезенхимальных элементов. В просветах групп альвеол (нижний левый угол) наличие околоплодных вод. В просвете мелкого бронха небольшое скопление сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов (стрелка). Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

Рис. 2. Лёгкое новорожденного. Группы альвеол заполнены околоплодными водами (стрелки). Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250. Стеклопрепарат представлен заведующей патологоанатомическим отделением № 27 Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, главным нештатным специалистом по патологической анатомии Департамента здравоохранения г.о. Самара Лариной Т.В..

Используется материал https://www.neonatology.narod.ru/neonatology/breath_disorders.html

ПНЕВМОПАТИИ, СИНДРОМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ (СДР).

Синдром дыхательных расстройств (СДР) — это острая дыхательная недостаточность с выраженной артериальной гипоксией. Он возникает в первые часы и дни жизни новорожденного при приведенных ниже пневмопатиях. Пневмопатии — это неинфекционные заболевания легких, что проявляется в первые часы и дни жизни.

Наиболее частые формы СДР | — Ателектазы легких — Болезнь гиалиновых мембран — Синдром Вильсонэ-Микити Синдром Вильсонэ-Микити развивается у детей с гестационным возрастом при рождении менее 32 недель, массой тела менее 1500 г. СДР появляется на 15-35-й день жизни: одышка до 100 в 1 мин., цианоз, приступы апноэ, западение грудины, типичны кашель и др. На рентгенограмме грудной клетки — грубые ленточные уплотнения (особенно в области верхушек легких), «пузыри» и кисты. Могут быть переломы ребер. Синдром общей интоксикации не типичен. Дети часто неплохо прибавляют в массе тела. Длительность течения синдрома Вильсона-Микити от 1 мес. до 1 года и больше. Прогноз благоприятный. Этиология и патогенез не вполне ясны. — Кровоизлияния в легкие — Синдром аспирации мекония |

Этиология | — дефицит образования и выброса сурфактанта — качественный дефект сурфактанта — ингибирование и разрушение сурфактанта — незрелость структуры лёгочной ткани у плодов |

Предрасполагающие факторы | — недоношенность — внутриутробные инфекции — перинатальная гипоксия и асфиксия, вызванные ими ишемия лёгкого и ацидоз — сахарный диабет у матери — острая кровопотеря в родах |

Сурфактант — поверхностно-активное вещество, которое синтезируется альвеолярными клетками II типа и безволосковыми бронхиолярными клетками (клетки Клара). На 90% сурфактант состоит из липидов, из них 80% — фосфолипиды. Синтез сурфактанта начинается у плода с 20-24 недели внутриутробного развития. Полностью система сурфактанта созревает к 35-36 неделе внутриутробного развития. Стимулируют продукцию сурфактанта глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, эстрогены, адреналин и норадреналин. | Основные функции сурфактанта: — препятствие спадению альвеол на выдохе — защита легких от эпителиальных повреждений — стимуляция макрофагальной реакции в легких, которая обладает бактерицидной активностью против грамположительных микробов — участие в регуляции микроциркуляции в легких и проницаемости стенок альвеол, препятствует развитию отека легких. |

Под влиянием выше перечисленных этиологических и предрасполагающих факторов у больных возникает дефицит сурфактанта и развиваются:

— тяжелые гипоксемия и гипоксия, гиперкапния, респираторно-метаболический ацидоз, склонность к гипогликемии, гипокальциемии и другим обменным нарушениям;

— легочная гипертензия и системная гипотензия, гиповолемия, нарушения микроциркуляции, периферические отеки, мышечная гипотония;

— расстройства функций ЦНС;

— сердечная недостаточность, температурная нестабильность со склонностью к охлаждению; функциональная кишечная непроходимость и др.

Рис. 3-8. Лёгкие новорожденного. Пневмопатия: дис — и ателектазы, гиалиновые мембраны. Очаговое умеренное венозно-капиллярное полнокровие. Лёгочная ткань с незначительной воздушностью за счёт преобладания частичного и полного её спадения. Межальвеолярные перегородки толстые, в ряде из них различима слабо выраженная лейкоцитарная инфильтрация. В большом количестве альвеол по ходу межальвеолярных перегородок отложения плотных эозинофильных бесструктурных масс (гиалиновые мембраны, стрелки). Отдельные бронхи в состоянии умеренного спазма. Другие бронхи с тотальной десквамацией мерцательного эпителия, в состоянии спадения различной степени выраженности, часть просветов бронхов заполнена пластами слущенного эпителия. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х100 и х250.

Стеклопрепараты предоставлены кафедрой судебной медицины Ижевской ГМА.

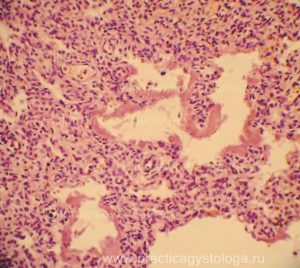

Рис. 9-12. Лёгкие новорожденного, 5 суток после родов. Пневмопатия: дис — и ателектазы, отёчно-геморрагический синдром. Межальвеолярные перегородки утолщены, частично расправленные альвеолы сочетаются с дис — и ателектазами лёгочной ткани. Пролиферация стромальных мезенхимальных элементов в толще межальвеолярных перегородок. Просветы альвеол заполнены преимущественно насыщенно-красными эритроцитарными массами с примесью отёчной жидкости. В бронхах субтотальная десквамация мерцательного эпителия, пласты слущенного эпителия, небольшое и умеренное количество насыщенно-красных эритроцитарных масс.

Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОПАТИИ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЁНКА С НЕУТОЧНЁННЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Девочка родилась в 6 месяцев внутриутробного развития, 4 месяца содержалась в кувезе, вес не прибавила, оставалась 2.600г, неуточнённый генетический синдром с наличием «волчьей пасти», «заячьей губы», шестипалые кисти, четырёхпалые стопы) — пневмопатия с развитием гемосидероза и наличием грибковой микрофлоры в лёгочной ткани.

Рис. 1-6. Преобладает венозно-капиллярное полнокровие. Крупные участки лёгочной ткани в состоянии частичного и полного спадения (дис — и ателектазы). Межальвеолярные перегородки толстые, преимущественно со слабой и слабо-умеренной полиморфноклеточной инфильтрацией (сегментоядерные нейтрофильные лейкоциты + круглоклеточные, лимфоидные элементы). Большинство просветов альвеол заполнено макрофагами — гемосидерофагами с наличием в их цитоплазме бурых пигментных зёрен, а также густо расположенных микровключений, похожих на бескапсульные или со слабо выраженной капсулой криптококки. Подобные макрофаги обнаружены в просветах бронхов. Просветы бронхов заполнены пластами десквамированного мерцательного эпителия с гемосидерофагами. В немногочисленных полях зрения в просветах альвеол частично фрагментированные макрофагами гиалиновые мембраны (стрелка).

Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х100 и х250.

КАРТИНА СДР ПРИ ПОСТГРИППОЗНЫХ (ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ) ПНЕВМОНИЯХ У ВЗРОСЛЫХ ЛИЦ

Практический случай№1.

Рис. 1. Формирование склероза лёгочной плевры, её полиморфноклеточное воспаление. Межальвеолярные перегородки умеренно утолщены за счёт полиморфноклеточного воспаления с преобладанием лейкоцитарной инфильтрации. В просветах альвеол — фибрин, сегментоядерные нейтрофильные лейкоциты, макрофаги, гиалиновые мембраны. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х100.

Рис. 2. Выраженное венозно-капиллярное полнокровие, эритростазы. Просветы альвеол заполнены гомогенной бледно-розовой отёчной жидкостью с большим количеством пузырьков воздуха. Слабо-умеренные интраальвеолярные кровоизлияния насыщенно-красного цвета. Окраска: гематоксилин-эозин.

Увеличение х250.

Рис. 3, 4. В просветах альвеол на фоне отёчной жидкости фибрин, сегментоядерные нейтрофильные лейкоциты, макрофаги. В отдельных альвеолах по ходу их стенок расположены гиалиновые мембраны (стрелки). Часть из них фрагментирована, фрагменты окружены макрофагами, частично лизированы. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

Практический случай№2.

Рис. 1. Лёгкое. На фоне острой гнойно-фибринозной пневмонии с гиалиновыми мембранами очаговый выраженный геморрагический компонент (стрелки). Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х100.

Рис. 2. Лёгкое. Гиалиновые мембраны (стрелки) расположены по ходу ряда межальвеолярных перегородок. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

Рис. 3. Лёгкое. Небольшой бронх с лейкоцитарной инфильтрацией стенки, неравномерной десквамацией мерцательного эпителия, заполнением просвета гнойно-фибринозным экссудатом (стрелка). Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х100.

Рис. 4. Лёгкое. Лёгочная плевра (стрелки) умеренно утолщена, разрыхлена, разволокнена за счёт отёка, слабо-умеренной лейкоцитарной инфильтрацией, переплетающимися тонкими лентовидными включениями фибрина. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х100.

Практический случай№3.

Рис. 1. Лёгкое. Резко выраженный очаговый интерстициальный отёк (стрелка). Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х100.

Рис. 2. Лёгкое. Очаговая карнификация: лёгочная ткань практически безвоздушная за счёт разрастания фиброзной ткани по ходу межальвеолярных перегородок, а также замещая внутриальвеолярный экссудат. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х100.

Рис. 3. Лёгкое. Межальвеолярные перегородки неравномерно утолщены за счёт склероза и лимфогистиоцитарной инфильтрации. В просветах отдельных альвеол группы макрофагов сливаются в многоядерные клетки (стрелка). Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

Рис. 4. Лёгкое. Склероз и полиморфноклеточное воспаление в строме лёгкого, обилие полнокровных новообразованных сосудов. Воздушность лёгочной ткани практически отсутствует. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

Рис. 5. Лёгкое. В просветах ряда альвеол кучные скопления макрофагов (стрелка). Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

Рис. 6. Лёгкое. В просветах ряда мелких сосудов уплотнённый внутрипросветный червеобразный тромб (стрелка). Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

Рис. 7. Лёгкое. Гиалиновая мембрана (стрелка) в просвете альвеолы, «свежая», насыщенно-розового цвета, гомогенная. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

Рис. 8. Фрагменты гиалиновых мембран (стрелки) в просветах альвеол, бледно-розовые, в различной степени фрагментированные макрофагами. Окраска: гематоксилин-эозин. Увеличение х250.

Источник