Остеохондроз с корешковым синдромом википедия

Корешко́вый синдро́м (радикулопатия) — довольно частый невралгический синдром, включающий в себя комплекс симптомов и возникающий в результате сдавливания (компрессии) спинномозговых корешков (корешков спинномозговых нервов). Корешковый синдром может проявляться в виде болей в совершенно разных местах: в шее, конечностях, пояснице и даже в области внутренних органов, например, в области сердца или желудка.

Патогенез[править | править код]

Основной причиной развития корешкового синдрома является остеохондроз. Однако данный синдром может развиться по причине спинномозговой грыжи, спондилоартроза, компрессионного перелома позвонков (при остеопорозе), спондилолистезов, развития опухоли (невриномы), бокового смещения тел позвонков, сдавливания корешка боковыми остеофитамии, а также инфекционного поражения позвонков (остеомиелит, туберкулёз, сифилис).

Корешковый синдром возникает не сразу, как правило, к нему ведёт длительный дегенеративный процесс в межпозвоночных дисках, который заканчивается образованием грыжи. В свою очередь грыжа, разрастаясь и смещаясь, может повредить корешок спинномозгового нерва и ганглий, что приводит к его сдавливанию и развитию воспалительной реакции, в итоге развивается радикулопатия, корешковый синдром.

Диагностика[править | править код]

Стандартный инструментальный метод диагностики корешкового синдрома включают рентгенографию позвоночника в передней и боковой проекциях. На сегодня самым чувствительным и информативным методом диагностики патологии позвоночника является магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако при установке диагноза «корешковый синдром» важную роль играют клинические симптомы.

Первым и наиболее характерным признаком корешкового синдрома является боль по ходу заинтересованного нерва. Так, процесс в шейном отделе позвоночника вызывает боли в шее и руке, в грудном — в области спины, иногда появляются ощущения характерных болей в сердце или в желудке (такие боли проходят только после лечения корешкового синдрома), в поясничном — в области поясницы, ягодиц и нижних конечностей и так далее. При движении или подъёме тяжести боли усиливаются. Иногда боль бывает в виде прострелов, отдающих в разные части тела в соответствии с расположением соответствующего нерва, в области поясницы такой прострел называется люмбаго. Боль может быть и постоянной, но она всё равно усиливается при любом неосторожном движении (например, люмбалгия — боль в области поясницы). Приступы боли могут провоцироваться физическим или эмоциональным напряжением, переохлаждением. Иногда боли возникают ночью или во время сна, сопровождаются покраснением и отёком кожи, повышенной потливостью.

Другим признаком корешкового синдрома является нарушение чувствительности в зоне иннервации данного нерва: при лёгком покалывании иглой в этой зоне отмечается резкое снижение чувствительности по сравнению с аналогичной областью на противоположной стороне.

Третий признак корешкового синдрома — нарушение движений, которые появляются при изменениях в мышцах, возникающих на фоне поражения иннервирующих их нервов. Мышцы усыхают (атрофируются), становятся слабыми, иногда это видно даже на глаз, особенно, при сравнении двух конечностей.

Боль локализуется в области сдавления корешка и в тех органах, которые иннервируются поврежденным спинномозговым нервом. Например, при поражении корешка на уровне 5 поясничного позвонка (L5) боль определяется в поясничной области (люмбалгия), при ходьбе — в верхне-наружном квадранте ягодицы, иррадиирущая по наружной поверхности бедра и голени к II—IV пальцам стопы (люмбоишалгия). При повреждении корешка L4 боль распространяется от ягодицы через переднюю поверхность бедра и передне-внутреннюю поверхность голени к внутренней части стопы.

Так как в состав спинномозгового корешка входят двигательные отростки нейрона и чувствительные нервные волокна, то при корешковом синдроме может быть нарушение (снижение) чувствительности ткани. Например, при корешковом синдроме L5 снижается чувствительность кожи (гипестезия) в области наружной поверхности бедра, голени.

Наличие выраженной боли в спине (дорсалгии) в результате повреждения опорно-двигательного аппарата (ОДА) вертеброгенного характера необходимо отличать от другой патологии, имеющей сходную клинику, в частности, необходимо дифференцировать с дорсалгиями почечного и психогенного характера, первичной миофасциальной патологией (растяжение мышц и связок).

При почечной колике боль в спине быстро прогрессирует и распространяется по ходу мочеточника в паховую область и наружные половые органы, а также сопровождается острыми болями в животе. При первичной миофасциальной патологии вдоль позвоночника «прощупывается» твёрдая мышца, напоминающая болезненный тяж, даже под слоем других мышц. При дорсалгиях психогенного характера важную роль играет анамнез (стресс, умственное перенапряжение).

При выяснении любого генеза дорсалгий необходимо обращать внимание на наличие общей лихорадки (при инфекционном поражении ОДА), местного повышения температуры в области позвоночника, возрастного фактора и лекарственного анамнеза (пациенты с компрессионным переломом, как правило, старше 50 лет, принимающие кортикостероиды), прогрессивное снижение массы тела (при опухолях любой локализации).

Лечение[править | править код]

Стандарт специализированной медицинской помощи при поражении межпозвонкового диска и других отделов позвоночника с радикулопатией (консервативное лечение) Министерство здравоохранения РФ[1].

Основные принципы лечения корешкового синдрома включают лечебную физкультуру, приём нестероидных противовоспалительных средств (Аэртал, Баралгин, Нурофен, Диклофенак, Кетонал, Мовалис) и местных раздражителей (мазь Финалгон, мазь Капсикам, мазь Никофлекс, перцовый пластырь). При выраженном спазме мышцы применяют миорелаксанты — Мидокалм, Сирдалуд, средства для улучшения микроциркуляции — Пентоксифиллин. При недостаточном эффекте медикаментозного лечения применяют лечебные блокады: внутрикостные блокады, паравертебральные блокады, блокады фасеточных суставов и эпидуральные блокады. Назначение антиконвульсантов и антидепрессантов — по показаниям.

Поскольку корешковый синдром сопровождается не только острыми, но и хроническими ноющими болями, то при лечении данного заболевания следует учитывать длительность курсового назначения НПВС. Как правило, лекарственные средства данной группы обладают рядом побочных эффектов, нарастающих при длительном применении, поэтому при терапии хронической боли следует применять более щадящие методы — рефлексотерапию, мануальное воздействие, физиотерапию (электрофорез, фонофорез), массаж, лечебную гимнастику, диету (направленную на снижение веса и выведение солей).

Медикаментозные меры заключаются в назначении витаминов группы В (В6, В12, В1, комплекса Мильгамма, Нейромультивит, Комбилипен), хондропротекторов (Структум, Хондроксид (таб.), Хондротек, Терафлекс, Артра), НПВС для наружного применения (Матарен плюс крем, Кетонал крем, Фастум-гель).

Иногда пациенты, страдающие корешковым синдромом, принимают миорелаксанты в надежде на то, что препараты снимут мышечные спазмы и сопровождающие их боли. Однако следует помнить, что миорелаксанты можно применять только по назначению врача, иначе лекарство может принести больше вреда, чем пользы.

В отдельных случаях для лечения корешкового синдрома показано хирургическое вмешательство.

Также широко применяются аппаратные методы лечение и купирования симптомов заболевания. В частности, японскими и израильскими специалистами применяются устройства для растяжения позвонков, массажа и магнитотерапии.[2]

Меры профилактики развития корешкового синдрома включают первичную профилактику дегенеративных процессов в позвоночнике, укрепление мышечного каркаса спины с помощью лечебной физкультуры и массажа, а также нормализация веса.

Корешковый синдром — это не заболевание, а только признак широкого круга заболеваний. Выяснить, какого именно и назначить правильное лечение — задача врачей.

Примечания[править | править код]

Источник

Остеохондро́з (от др.-греч. ὀστέον «кость» + χόνδρος «хрящ» + -ωσις «боль») — это (по данным разных авторов):

- Дегенеративно-дистрофическое мультифакториальное заболевание (в соответствии с МКБ[2] код — M42[3] входит в группу 6 — деформирующих дорсопатий XIII класса болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани), начинающееся с пульпозного ядра межпозвонкового диска, распространяющееся на фиброзное кольцо, затем на другие элементы позвоночного двигательного сегмента (ПДС), проявляющееся в определённых условиях полиморфными (рефлекторными, компрессионными, компрессионно-рефлекторными и рефлекторно-компрессионными) неврологическими синдромами.

- Ускоренное изнашивание, преждевременное старение костносуставного аппарата, которое может быть локальным или генерализованным.

Причины[править | править код]

До настоящего времени нет точных данных о причинах дегенеративных заболеваний позвоночника. Существует лишь ряд теорий, рассматривающих в качестве причин развития дегенеративных поражений позвоночника различные факторы: инволютивные, дизонтогенетические, механические, иммунные, гормональные, дисметаболические, сосудистые, инфекционные, функциональные и наследственные.

Наиболее распространенной является инволютивная теория, согласно которой происходит локальное преждевременное старение хряща и кости в результате предшествовавших повреждений — механических, воспалительных и тому подобных. Согласно этой теории, развитие инволютивных дегенеративных изменений в позвоночнике предопределено генетически, а возникновение дегенерации как болезни, с соответствующими клиническими проявлениями, обусловлено влиянием различных эндогенных и экзогенных факторов. Если причину остеохондроза удается установить не всегда, то его патогенез достаточно хорошо исследован. Хотя и в данном разделе изучения остеохондроза имеются дискуссионные моменты. Дегенерация межпозвонкового диска развивается, когда катаболизм протеинов матрикса начинает преобладать над процессом их синтеза. Важнейшим пусковым моментом для этого может быть нарушение условий питания диска. Межпозвонковый диск представляет собой наиболее аваскулярную ткань в организме человека. По мере роста МПД его васкуляризация снижается, поэтому снижается и поступление питательных веществ в ткани. Это уменьшает способность клеток диска синтезировать новый матрикс, ограничивает их пролиферативный потенциал, что приводит с возрастом к снижению их плотности в диске. Результаты гистологических исследований показывают, что причина начала инволютивных и/или дегенеративных изменений межпозвонковых дисков — нарушение питания на фоне исчезновения кровеносных сосудов в замыкательных пластинках позвонков . На молекулярном уровне дегенерация диска проявляется уменьшением диффузии питательных веществ и продуктов катаболизма, снижением жизнеспособности клеток, накоплением фрагментов клеток (вследствие апоптоза) и дегенерированных макромолекул матрикса, уменьшением синтеза протеогликанов, повреждением нормального коллагенового каркаса. Данные изменения являются причиной дегидратации (из-за снижения концентрации хондроитинсульфатов). При этом пульпозное ядро теряет гидростатические свойства, то есть утрачивает способность распределять вертикальные нагрузки равномерно по всему объёму и перестаёт предохранять фиброзное кольцо от несвойственных его природе сил компрессии.

Фиброзное кольцо становится объектом постоянных механических воздействий, вследствие чего в нем развиваются патологические изменения: дезорганизация нормальной слоистой структуры в результате повреждения коллагенового матрикса, что приводит к возникновению трещин и разрывов фиброзного кольца. При развитии таких изменения межпозвонковый диск становится уязвимым для разрушающего воздействия биомеханических влияний, возникающих в условиях нагрузок и усилий человека при его нормальной активности. В результате уменьшения давления в диске напряженность волокон фиброзного кольца уменьшается, нарушаются фиксационные свойства диска, появляется патологическая подвижность в позвоночнодвигательном сегменте. Таким образом, идеология данного представления о патогенезе остеохондроза заключается в том, что патологическая подвижность выступает следствием, а вовсе не причиной дегенерации диска. Еще одним моментом в патогенезе дегенеративных изменений МПД — врастание в фиброзное кольцо межпозвонкового диска нервов и кровеносных сосудов, что является важной особенностью структурно разрушенных дисков. Врастание внутрь возникает ввиду потери гидростатического давления, которое свойственно внутренним областям неповрежденных дисков. Снижение содержания протеогликанов в дегенерированных дисках также облегчает врастание нервов и капилляров. Однако наличие сосудов и нервных волокон не могут влиять на регенераторные способности клетки, так как архитектоника, в которой они нормально функционировали, и ультраструктурные взаимодействия утрачены.

Жалобы, которые предъявляет пациент, разнятся в зависимости от формы остеохондроза: компрессионный или некомпрессионный. При компрессионных формах основными жалобами являются боль, онемение и мышечная слабость в зоне иннервируемой спинномозговым корешком; может быть скованность движений, нарушение функций тазовых органов. Выраженность болевого синдрома и неврологического дефицита зависит от степени и длительности компрессии. При некомпрессионных формах остеохондроза жалобы пациента очень вариабельны: локальный болевой синдром, рефлекторный болевой синдром, ангиодистонический синдром, висцеральный синдром и так далее. Манифестация заболевания может возникать как остро с выраженным болевым синдромом, так и прогредиентно с длительным хронизирующимся болевым синдромом.

Диагностика[править | править код]

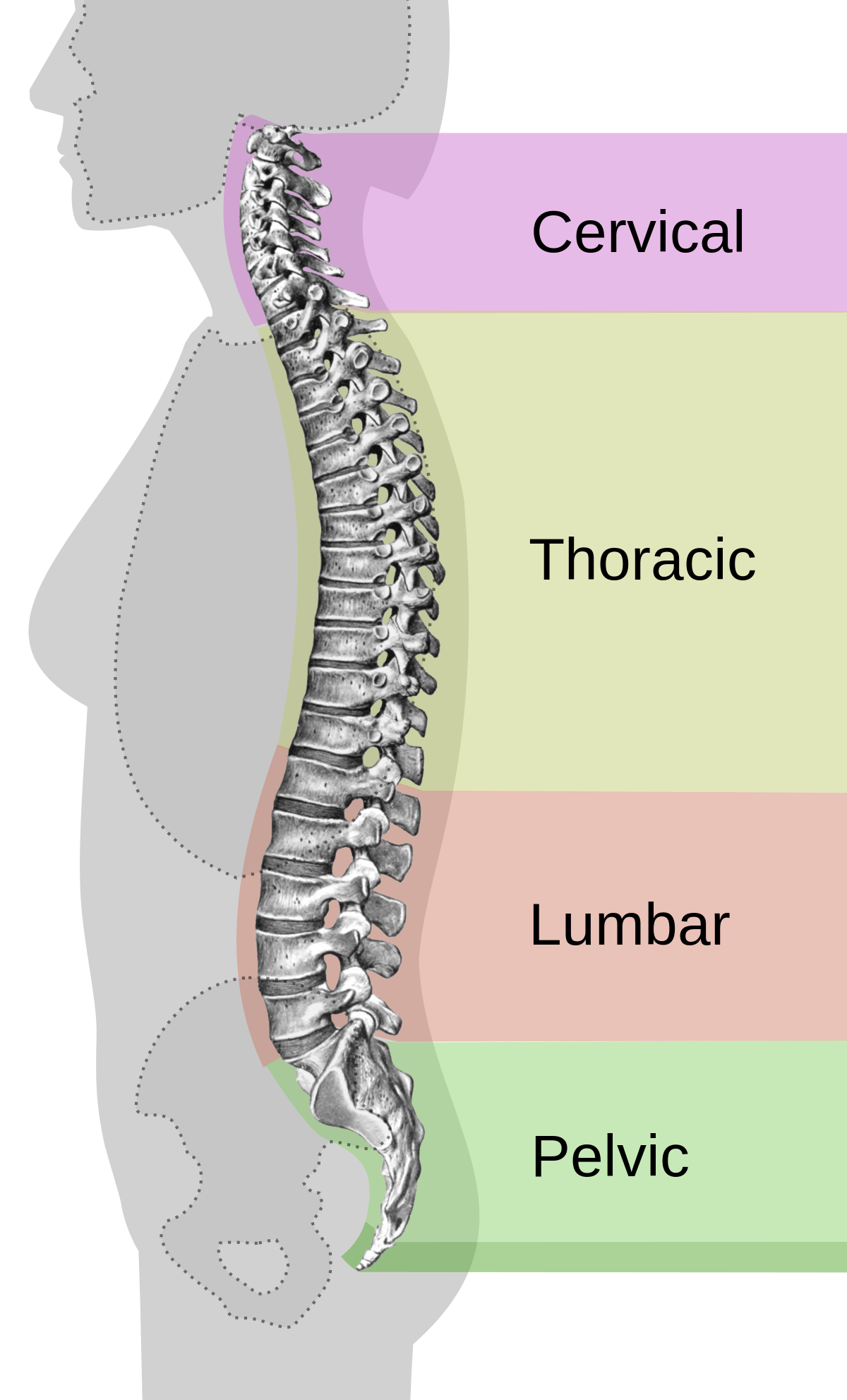

Установление предварительного диагноза осуществляется при первичном осмотре пациента. Осмотр обычно проводит врач-невролог в связи с жалобами больного на местные изменения, которые могут проявляться болевым синдромом, деформацией или ограничением подвижности. Позвоночник исследуют в положении больного стоя, сидя и лежа, как в покое, так и в движении. Уровень поражения позвоночника определяют путем отсчета числа позвонков от определённых анатомических ориентиров или по специальной схеме.

При осмотре спины обращают внимание на осанку, особенности строения туловища, отмечают линию остистых отростков (срединная борозда спины), нижние углы лопаток, гребни подвздошных костей, боковые контуры талии и шеи, положение надплечий, отклонение межъягодичной борозды от вертикали, выявляют выпячивание остистых отростков, обращают внимание на рельеф мышц, расположенных рядом с позвоночником.

Ощупывание позвоночника позволяет дополнить данные осмотра (наличие или отсутствие деформации), определить локализацию, степень и характер болезненности. При ощупывании отмечают также напряжение мышц, расположенных рядом с позвоночником, поскольку большинство травм и заболеваний позвоночника сопровождается повышением мышечного тонуса.

Сгибание позвоночника используется с целью определения амплитуды движений в различных отделах позвоночника.

Основную роль в исследовании позвоночника отводят рентгенографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, с помощью которых определяется уровень поражения, уточняется и конкретизируется диагноз, выявляются скрытые патологии. Данные диагностики позволяют лечащему врачу определить тактику лечения и выбрать наиболее эффективные методы лечения.

Лечение[править | править код]

Лечение остеохондроза и его осложнений проводят с помощью консервативных методов, направленных на устранение болевого синдрома, нарушений функции спинномозговых корешков и предупреждение прогресса дистрофических изменений в структурах позвоночника.

При неэффективности консервативного лечения и по специальным показаниям проводится оперативное (хирургическое) лечение, объём которого зависит от уровня поражения и клинических проявлений заболевания.

Длительность лечения остеохондроза и его осложнений в основном зависит от тяжести заболевания, возрастных изменений, применяемых методов лечения, а также добросовестного выполнения назначений и рекомендаций лечащего врача. Как показывает практика, активная фаза лечения в большинстве случаев длится 1-3 месяца при применении консервативных методов, а восстановительный период после операции — около 1 года. В начале лечения у некоторых пациентов возможно усиление болевого синдрома, связанное с реакцией мышечной системы и других образований на непривычные для организма воздействия. Болевые ощущения купируются в короткие сроки применением физиотерапевтических процедур, медикаментозных препаратов, а также специальных физических упражнений. Результат лечения во многом зависит от поведения самих пациентов, от которых требуется терпение, упорство, настойчивость, определённая сила воли, а также желание выздороветь. Наибольшую эффективность консервативной терапии и реабилитации после хирургического вмешательства можно достичь в условиях специализированных медицинских центров и санаториев, оснащённых современной диагностической и лечебной базой, а также высококвалифицированными практикующими специалистами, применяющими комплексное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Комплексное консервативное лечение включает[источник не указан 1245 дней] в себя лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж и медикаментозную терапию.

Лечебная физическая культура (ЛФК), кинезитерапия — основной метод консервативного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Заключается в создании дозированных нагрузок, направленных на декомпрессию нервных корешков, коррекцию и укрепление мышечного корсета, увеличение объёма и выработки определённого стереотипа движений и правильной осанки, придание связочно-мышечному аппарату необходимой гибкости, а также на профилактику осложнений. Это достигается регулярными занятиями на реабилитационном оборудовании и суставной гимнастикой. В результате выполнения упражнений улучшается кровообращение, нормализуется обмен веществ и питание межпозвонковых дисков, увеличивается межпозвонковое пространство, формируется мышечный корсет и уменьшается нагрузка на позвоночник.

Физиотерапия — метод лечения, в котором используются физические факторы: токи низкой частоты, магнитные поля, ультразвук, лазер и др. Применяется для снятия болевого синдрома, воспалительных процессов, реабилитации после травм и операций. При использовании методов физиотерапии сокращаются сроки лечения многих заболеваний, повышается эффективность применения медикаментов и снижение их дозировки, отсутствуют побочные эффекты, свойственные медикаментозному лечению.

Массаж — это совокупность приемов механического дозированного воздействия в виде трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека руками. Эффективно снимает мышечное напряжение, мышечные боли, улучшает кровообращение, обладает общеукрепляющим действием.

Мануальная терапия — индивидуально подобранное мануальное воздействие на костно-мышечную систему для снятия острых и хронических болей в позвоночнике и суставах, а также увеличения объёма движений и коррекции осанки.

Вытяжение (тракция) позвоночника — эффективный метод лечения болевых синдромов в позвоночнике, и суставах с использованием индивидуально подобранной нагрузки с использованием специального оборудования. Процедура направлена на увеличение межпозвонкового пространства, снятие боли и восстановление анатомически правильной формы позвоночника.

Медикаментозная терапия показана в период обострения заболевания, направлена на купирование болевого синдрома, снятие воспалительного процесса и усиление обменных процессов путём приёма или введения лекарственных средств с помощью внутримышечных или внутривенных инъекций.

Хотя каждый из выше перечисленных методов является высокоэффективным[источник не указан 1245 дней], всё-таки стойкий терапевтический эффект можно получить только при сочетании их с занятиями на реабилитационном оборудовании, то есть при создании полноценного мышечного корсета.

Хирургическое лечение — показано при наличии осложнений остеохондроза с наличием стойкой клинической картины компрессии нервных корешков или самого спинного мозга в случае неэффективности консервативной терапии. Оперативным лечением осложнений остеохондроза занимается нейрохирург.

См. также[править | править код]

- Грыжа Шморля

- Остеохондроз позвоночника

- Дорсопатия

Примечания[править | править код]

- ↑ Disease Ontology release 2019-05-13 — 2019-05-13 — 2019.

- ↑ Приказ Минздрава РФ от 27.05.97 № 170 (ред. от 12.01.98) «О переходе органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации на Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем X пересмотра». zakonbase.ru (1997).

- ↑ International Classification of Diseases 10th Revision (англ.). World Health Organization (2010).

Ссылки[править | править код]

Источник