Опухоль гипофиза код мкб

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Национальные рекомендации по лечению

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Классификация

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: Опухоли гипофиза.

Опухоли гипофиза

Описание

Опухоли гипофиза. Группа доброкачественных, реже — злокачественных новообразований передней доли (аденогипофиза) или задней доли (нейрогипофиза) железы. Опухоли гипофиза, по статистике, составляют около 15% новообразований внутричерепной локализации. Они одинаково часто диагностируются у лиц обоих полов, обычно в возрасте 30-40 лет. Подавляющее большинство опухолей гипофиза составляют аденомы, которые подразделяются на несколько видов в зависимости от размеров и гормональной активности. Симптомы опухоли гипофиза представляют собой сочетание признаков объемного внутримозгового процесса и гормональных нарушений. Диагностика опухоли гипофиза осуществляется проведением целого ряда клинических и гормональных исследований, ангиографии и МРТ головного мозга.

Дополнительные факты

Опухоли гипофиза. Группа доброкачественных, реже — злокачественных новообразований передней доли (аденогипофиза) или задней доли (нейрогипофиза) железы. Опухоли гипофиза, по статистике, составляют около 15% новообразований внутричерепной локализации. Они одинаково часто диагностируются у лиц обоих полов, обычно в возрасте 30-40 лет.

Гипофиз является железой внутренней секреции, осуществляющей регулятивно-координирующую функцию в отношении некоторых других эндокринных желез. Гипофиз расположен в ямке турецкого седла клиновидной кости черепа, анатомически и функционально связан с отделом головного мозга – гипоталамусом. Вместе с гипоталамусом гипофиз составляет единую нейроэндокринную систему, обеспечивающую постоянство гомеостаза организма.

В гипофизе выделяют две доли: переднюю – аденогипофиз и заднюю – нейрогипофиз. Гормонами передней доли, вырабатываемыми аденогипофизом, являются: пролактин, стимулирующий секрецию молока; соматотропный гормон, влияющий на рост организма через регуляцию белкового обмена; тиреотропный гормон, стимулирующий метаболические процессы в щитовидной железе; АКТГ, регулирующий функцию надпочечников; гонадотропные гормоны, влияющие на развитие и функцию половых желез. В нейрогипофизе образуются окситоцин, стимулирующий сократительную способность матки, и антидиуретический гормон, регулирующий процесс реабсорбции воды в канальцах почек.

Аномальное разрастание клеток железы приводит к образованию опухолей переднего или заднего отдела гипофиза и нарушению гормонального баланса. Иногда в область гипофиза прорастают менингиомы – опухоли мозговых оболочек; реже железа поражается метастатическими отсевами злокачественных новообразований других локализаций.

Опухоли гипофиза

Причины

Достоверные причины развития опухолей гипофиза до конца не изучены, хотя известно, что некоторые виды новообразований могут быть обусловлены генетически.

В число факторов, предрасполагающих к развитию опухолей гипофиза, входят нейроинфекции, хронические синуситы, черепно-мозговые травмы, гормональные изменения (в том числе вследствие длительного применения гормональных препаратов), неблагоприятное воздействие на плод в период беременности.

Классификация

Опухоли гипофиза классифицируются с учетом их размеров, анатомического расположения, эндокринных функций, особенностей микроскопического окрашивания В зависимости от размера новообразования выделяют микроаденомы (менее 10 мм в максимальном диаметре) и макроаденомы (при наибольшем диаметре более 10 мм) гипофиза.

По локализации в железе различают опухоли аденогипофиза и нейрогипофиза. Опухоли гипофиза по топографии относительно турецкого седла и окружающих его структур бывают эндоселлярными (выходящими за границы турецкого седла) и интраселлярными (расположенными в пределах турецкого седла). С учетом гистологической структуры опухоли гипофиза подразделяются на злокачественные и доброкачественные новообразования (аденомы). Аденомы исходят из железистой ткани передней доли гипофиза (аденогипофиза).

По функциональной активности опухоли гипофиза делятся на гормонально-неактивные («немые», инсиденталомы) и гормонально-активные аденомы (вырабатывающие тот или иной гормон), которые встречаются в 75% случаев. Среди гормонально-активных опухолей гипофиза выделяют:

Соматотропинпродуцирующие аденомы:

• соматотропная аденома.

• соматотропинома – опухоль гипофиза, синтезирующая соматотропин — гормон роста;

Пролактинсекретирующие аденомы:

• пролактиновая аденома.

• пролактинома – опухоль гипофиза, синтезирующая гормон пролактин;

Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы:

• кортикотропная аденома.

• кортикотропинома — опухоль гипофиза, секретирующая АКТГ, стимулирующий функцию коры надпочечников;

Тиротропинпродуцирующие аденомы:

• тиротропная аденома.

• тиротропинома — опухоль гипофиза, секретирующая тиротропный гормон, стимулирующий функцию щитовидной железы;

Фоллтропинпродуцирующие или лютропинпродуцирующие аденомы (гонадотропные). Эти опухоли гипофиза секретируют гонадотропины, стимулирующие функцию половых желез.

Гормонально-неактивные опухоли гипофиза и пролактиномы встречаются наиболее часто (в 35% случаев соответственно), соматотропинпродуцирующие и АКТГ-продуцирующие аденомы – в 10-15% случаев от всех опухолей гипофиза, другие виды опухолей образуются редко. По особенностям микроскопии различают хромофобные опухоли гипофиза (гормонально-неактивные аденомы), ацидофилиные (пролактиномы, тиротропиномы, соматотропиномы) и базофильные (гонадотропиномы, кортикотропиномы).

Развитие гормонально-активных опухолей гипофиза, продуцирующих один или несколько гормонов, может приводить к развитию центрального гипотиреоза, синдрома Кушинга, акромегалии или гигантизма Повреждение гормонопродуцирующих клеткок при росте аденомы может вызывать состояние гипопитуаризма (гипофизарной недостаточности). У 20% пациентов отмечается бессимптомное течение опухолей гипофиза, которые обнаруживаются лишь при аутопсии. Клинические проявления опухолей гипофиза зависят от гиперсекреции того или иного гормона, размеров и скорости роста аденомы.

Симптомы

По мере увеличения опухоли гипофиза развиваются симптомы со стороны эндокринной и нервной систем. Соматотропинпродуцирующие аденомы гипофиза приводят к возникновению акромегалии у взрослых пациентов или гигантизма, если они развиваются у детей. Пролактинсекретирующие аденомы характеризуются медленным ростом, проявляются аменореей, гинекомастией и галактореей. Если такие опухоли гипофиза продуцируют неполноценный пролактин, то клинические проявления могут отсутствовать.

АКТГ-продуцирующие аденомы стимулируют секрецию гормонов коры надпочечников и ведут к развитию гиперкортицизма (болезни Кушинга). Обычно такие аденомы растут медленно. Тиротропинпродуцирующие аденомы нередко сопровождают течение гипотиреоза (функциональной недостаточности щитовидной железы). Они могут вызывать упорный тиреотоксикоз, чрезвычайно устойчивый к медикаментозному и хирургическому лечению. Гонадотропные аденомы, синтезирующие половые гормоны, у мужчин приводят к развитию гинекомастии и импотенции, у женщин – к нарушению менструального цикла и маточным кровотечениям.

Увеличение размеров опухоли гипофиза ведет к развитию проявлений со стороны нервной системы. Поскольку гипофиз анатомически соседствует с перекрестом зрительных нервов (хиазмом), то при увеличении размеров аденомы до 2 см в диаметре развиваются зрительные нарушения: сужение полей зрения, отек сосочков зрительного нерва и его атрофия, ведущие к падению зрения, вплоть до слепоты.

Жажда. Изменение веса. Общая потливость. Редкие месячные. Судороги. Увеличение веса.

Диагностика

Необходимыми исследованиями при подозрении на опухоль гипофиза являются тщательное офтальмологическое и гормональное обследования, нейровизуализация аденомы. Исследование мочи и крови на содержание гормонов позволяет установить вид опухоли гипофиза и степень ее активности. Офтальмологическое обследование включает оценку остроты и полей зрения, позволяющих судить о вовлеченности в процесс зрительных нервов.

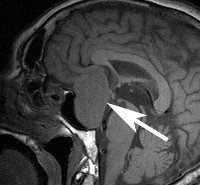

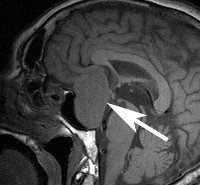

Нейровизуализацию опухоли гипофиза позволяет осуществить рентгенография черепа и зоны турецкого седла, МРТ и КТ головного мозга. Рентгенологически могут определяться увеличение размеров турецкого седла и эрозия его дна, а также увеличение нижней челюсти и пазух носа, утолщение костей черепа, и расширение межзубных промежутков. С помощью МРТ головного мозга возможно увидеть опухоли гипофиза диаметром менее 5 Компьютерная томография подтверждает наличие аденомы и ее точные размеры.

При макроаденомах ангиография сосудов головного мозга указывает на смещение сонной артерии и позволяет дифференцировать опухоль гипофиза с внутричерепной аневризмой. В анализе спинномозговой жидкости может определяться повышенный уровень протеинов.

Лечение

На сегодняшний день в лечении опухолей гипофиза эндокринология применяет хирургический, лучевой и лекарственный методы. Для каждого вида опухолей гипофиза существует специфический, наиболее оптимальный вариант лечения, который подбирается эндокринологом и нейрохирургом. Наиболее эффективным считается хирургическое удаление опухоли гипофиза. В зависимости от размеров и локализации аденомы проводится либо ее фронтальное удаление через оптический прибор, либо резекция через клиновидную кость черепа. Оперативное удаление опухолей гипофиза дополняется лучевой терапией.

Гормонально-неактивные микроаденомы лечатся с помощью лучевой терапии. Проведение лучевой терапии показано при наличии противопоказаний к оперативному лечению, а также пожилым пациентам. В послеоперационном периоде проводится гормонозаместительная терапия (кортизоном, тиреоидными или половыми гормонами), при необходимости — коррекция электролитного обмена и инсулинотерапия.

Из лекарственных препаратов используют агонисты дофамина (каберголин, бромокриптин), вызывающие сморщивание пролактин- и АКТГ-секретирующих опухолей гипофиза, а также ципрогептадин, понижающий уровень кортикостероидов у пациентов с синдромом Кушинга. Альтернативным методом лечения опухолей гипофиза является замораживание участка ткани железы при помощи зонда, введенного через клиновидную кость.

Прогноз

Дальнейший прогноз при опухолях гипофиза во многом определяется размерами аденом, возможностью их радикального удаления и гормональной активностью. У пациентов с пролактиномами и соматотропиномами полное восстановление гормональной функции наблюдается в четверти случаев, при адренокортикотропинпродуцирующих аденомах — в 70-80% случаев.

Макроаденомы гипофиза размером более 2 см полностью удалить невозможно, поэтому возможны их рецидивы в течение 5-летнего срока после операции.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 марта 2014;

проверки требуют 13 правок.

Адено́мы гипо́физа — опухоли железистой ткани гипофиза (развиваются из передней доли — аденогипофиза)[1].

Этиология[править | править код]

В большинстве случаев причина остаётся неустановленной. Определённое значение отводится последствиям черепно-мозговых травм, нейроинфекции, интоксикации, патологии беременности и родов, применению оральных контрацептивов[1].

Аденома гипофиза занимает лидирующую позицию из всех опухолевых заболеваний железы. Наиболее часто появляется аденома гипофиза у взрослых, но порой встречается и у детей, хотя и намного реже. Пик заболеваемости наблюдается у людей от 30 до 50 лет. Мужчины и женщины болеют с одинаковой частотой. На аденому гипофиза приходится шестая часть всех опухолей головного мозга. Очень часто опухоль протекает бессимптомно, поэтому выявляемость на 100 тыс. населения составляет всего 2 человека. Именно поэтому часто требуется операция по удалению аденомы, так как медикаментозные средства уже неэффективны.[2]

Патогенез[править | править код]

Процесс развития новообразования проходит несколько этапов. На каждом из этапов последовательно включаются определённые патогенетические механизмы. К примеру, генетические, аутокринные, гормональные, паракринные. Большую роль в патогенезе играют гипоталамические гормоны, а также факторы роста.

Есть интересная теория возникновения аденомы вторично. Сначала поражается гипоталамус, а затем происходит нарушение функции гипофиза. При воздействии рилизинг-гормонов гипоталамуса происходит повышенная стимуляция гипофиза, что приводит к избыточному росту железистых клеток, которые должны вырабатывать повышенное количество гормонов. Также существует и первичное повреждение гипофиза с образованием аденомы.[2]

Аденомы развиваются из предшествующего очага гиперплазии[1].

Классификация[править | править код]

В международной классификации опухолей ЦНС (ВОЗ, 1979) сохранено разделение аденом гипофиза на основании их гистологических особенностей[1]:

- хромофобную,

- ацидофильную (эозинофильную),

- базофильную,

- смешанную ацидобазофильную и

- аденокарциному.

По мере накопления данных о несоответствии клинико-морфологических параллелей (ацидофильные — акромегалия, базофильные — гиперкортицизм, хромофобные — не обладающие гормональной активностью) возникли новые классификации. Например, по классификации С. Ю. Касумовой и соавт. (1982), выделяют гормонально-активные, гормонально-неактивные и злокачественные аденомы гипофиза[1]:

К гормонально-активным опухолям относятся:

- СТГ-секретирующая (соматотропинома),

- пролактин-секретирующая (пролактинома),

- АКТГ-секретирующая (кортикотропинома),

- ТТГ-секретирующая (тиреотропинома),

- ФСГ/ЛГ-секретирующая (гонадотропинома).

Если опухоль секретирует два и более гормона, её называют смешанная аденома.

К гормонально-неактивным относятся:

- хромофобная аденома гипофиза и

- онкоцитома.

Злокачественные аденомы встречаются крайне редко, характеризуются быстро нарастающими симптомами гипопитуитаризма, зрительными и неврологическими расстройствами[1].

Подразделение аденом проходило таким образом. Были ацидофильные, которые сопровождались повышенным производством соматотропного гормона (СТГ). Также были базофильные, продуцирующие АКТГ, хромофобные, не нарушающие синтез гормонов, и смешанные. Однако данная классификация не отвечала современным требованиям и имела много белых пятен. Поэтому в 1995 году E.?Horvath и K.?Kovacs предложили классификацию с учётом частоты встречаемости аденом гипофиза различных типов. Так аденомы стали подразделяться на соматотрофную, кортикотрофную, тиротрофную, маммосоматотрофную, немую, плюригормональную и др.

Посему аденомой гипофиза называется опухоль гипофиза доброкачественного течения, которая растёт из клеток передней и средней доли железы. Данное новообразование локализуется в области турецкого седла, что в клиновидной кости у основания черепа.

Аденома гипофиза это не одно заболевание. Этот термин включает в себя большое количество патологий, различающихся по месту расположения, клиническим проявлениям. Подобно иным опухолям аденомы различаются по способу роста, по размерам, гистологическим характеристикам, активности, выделяемых гормонов. Классификация аденом гипофиза в своём современном варианте основывается на соотношении концентрации гормонов в крови и клинической картиной. По ещё одной классификации аденомы гипофиза делят на гормонально-активные и гормонально-неактивные. Те аденомы, которые не проявляются клинически, называют гормонально-неактивными.

Классифицируют аденомы и по направленности роста. Рост определяется по отношению к турецкому седлу. На ранних этапах возникают эндоселлярные, то есть те, которые растут в полости седла. По мере роста происходит распространение опухоли ниже с достижением клиновидной пазухи, что переводит опухоль в вид инфраселлярного новообразования. При росте вверх формируется супраселлярная опухоль, кзади – ретроселлярная, в стороны – латеральная, кпереди – антеселлярная. Если опухоль растёт в нескольких направления, её название формируется из названий тех направлений, по которым наблюдается её рост. По размерам различают микроаденомы и макроаденомы.

Диагностика[править | править код]

Магнитно-резонансная томография[править | править код]

МРТ является основным методом визуализации аденом гипофиза. У МРТ с КУ чувствительность достигает 90%. Постконтрастные изображения и особенно изображения после динамического КУ являются неотъемлемой частью протокола МР-исследования гипофиза и значительно повышают диагностическую точность. Однако иногда морфологические изменения могут быть видны и на бесконстрастных изображениях. К ним относятся изменение железы со стороны аденомы, истончение и ремоделирование нижней стенки турецкого седла, а также отклонение воронки гипофиза от аденомы [3].

- на Т1 аденомы обычно изоинтенсивны по отношению к гипофизу;

- Т1-КУ:

- на динамических последовательностях — округлая область сниженного усиления по сравнению с остальной частью железы;

- на отсроченных изображениях картина варьирует от гипоусиления (наиболее распространенный вариант) до изоинтенсивности по сравнению с остальной частью железы, до гиперинтенсивности.

- Т2 – картина различная, однако в общем – небольшая гиперинтенсивность.

Очень важно помнить следующий факт при МР-исследовании гипофиза: достаточно распространены небольшие инциденталомы гипофиза, причем примерно в 2-30% случаев при аутопсии выявляются небольшие бессимптомные микроаденомы.

Лечение аденомы гипофиза[править | править код]

Для лечения аденомы используются различные методики, выбор которых зависит от размеров новообразования и характера гормональной активности. На сегодняшний день применяются такие подходы:

- Наблюдение. При опухолях гипофиза, которые имеют небольшие размеры и являются гормонально-неактивными, врачи выбирают выжидательную тактику. Если образование увеличивается, то назначается соответствующее лечение. Если же аденома не влияет на состояние пациента, то продолжается наблюдение.

- Медикаментозная терапия. Показана лицам с пролактиномой или соматропиномой. Назначаются препараты, блокирующие избыточную выработку гормонов, вследствие чего нормализуется гормональный фон, восстанавливается физическое и психологическое состояние пациента.

- Радиохирургическое лечение. Это современный и высокоэффективный метод лучевой терапии, основанный на разрушении опухоли радиацией, без проведения хирургических манипуляций.

- Операция. Хирургическое удаление аденомы гипофиза – это наиболее эффективный, но в то же время травматичный способ терапии. Специалисты владеют двумя вариантами доступа: через носовые ходы и путём вскрытия полости черепа. Первый доступ более предпочтителен, но используется только при аденомах небольшого размера.

Часто для лечения аденомы гипофиза требуется совместить несколько из этих методик для достижения необходимого результата.

Гистологическая картина[править | править код]

Хромофобная (гормонально-неактивная аденома гипофиза

Базофильная аденома гипофиза

См. также[править | править код]

- Болезнь Кушинга

- Синдром Нельсона

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Аденомы гипофиза. // Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований. Минск, 2012. С. 425–432.

- Морозова Т.А., Зборовская И.А. Аденомы гипофиза: классификация, клинические проявления, подходы к лечению и тактике ведения больных. // Лекарственный вестник, № 7, 2006. С. 19–21.

- Опухоли гипофиза: аденома, краниофарингиома, киста Ратке. Пер. с англ. Н. Д. Фирсовой (2017).

Источник