Мышечная гипотония у детей с синдромом дауна

Синдром Дауна – это особое генетическое состояние, которое вызывает появление ряда характерных признаков и особенностей развития.

Малыши с синдромом Дауна развиваются не так, как обычные дети, а их двигательное развитие идет медленнее и с более долгими сроками возникновения тех или иных навыков. Кроме того, на общий ход двигательного развития оказывают влияние специфические затруднения, обусловленные наличием этого генетического состояния. Если понаблюдать за детьми с синдромом Дауна двух-трех лет, можно заметить, что они двигаются не очень уверенно, часто кажутся неловкими, оступаются, их походка имеет характерные особенности, они заметно дольше учатся бегать и прыгать, бросать и ловить мяч и т. д. Многолетние исследования позволяют утверждать, что малыши с синдромом Дауна не просто отстают в сроках своего двигательного развития, но имеют присущий только им порядок и профиль развития моторных навыков.

Рассказ об особенностях двигательного развития стоит начать с того, что биологическое стремление двигаться и осваивать мир в движении заложено в каждого ребенка независимо от наличия или отсутствия той или иной генетической аномалии или других особенностей его развития. Это биологическая закономерность, и задача взрослых, поняв причины и последствия двигательных затруднений, обеспечить малышу условия для реализации его двигательного потенциала, поддерживая и терпеливо развивая стремление к естественному движению.

В настоящее время нет сомнений, что подавляющее большинство детей с синдромом Дауна может освоить все необходимые двигательные навыки (исключение, пожалуй, могут иногда составлять только дети с дополнительными сложными медицинскими проблемами), но для этого необходимы усилия родителей и близких малыша, которые вместе со специалистами по раннему развитию обязательно должны уделить особое внимание тому, чтобы ребенок с их помощью осваивал все новые и новые двигательные умения и навыки.

В чем же состоят особенности двигательного развития детей с синдромом Дауна и каковы причины особого пути их двигательного развития?

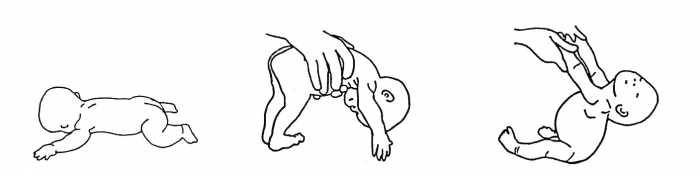

Рис. 1 на странице 8 наглядно иллюстрирует особенности двигательного поведения ребенка с синдромом Дауна первых месяцев жизни, о которых необходимо знать.

Рис. 1

На левом рисунке изображен младенец в положении лежа на животе. В отличие от обычно развивающегося ребенка, малыш с синдромом Дауна, лежа на животе, «распластывается» по поверхности. Ребенку трудно распрямить и выгнуть спину, он пока не может приподнять голову опираясь на руки и удерживать такую позу, ноги его широко развернуты.

На среднем рисунке показана так называемая реакция Ландау у малыша с синдромом Дауна. Если обычные дети в таком положении поднимают голову, выпрямляя туловище и ноги, то малыш с синдромом Дауна «складывается пополам», его голова, руки и ноги повисают вниз.

Если положить младенца с синдромом Дауна на спину и потянуть его на себя за руки, то несложно заметить, как трудно ему оторвать голову от поверхности. На правом рисунке видно, что голова малыша с синдромом Дауна остается запрокинутой назад, тогда как обычно развивающийся ребенок согнет шею и туловище, отрывая голову от поверхности.

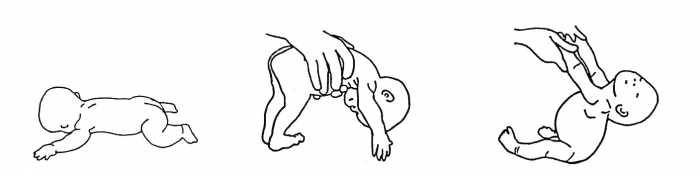

Подрастая, малыш постепенно учится передвигаться, переходить из одного положения тела в другое. В этот период специфические особенности двигательного развития тоже отчетливо заметны. Обратимся еще к одной иллюстрации (рис. 2).

Рис. 2

На левом верхнем рисунке изображен малыш с синдромом Дауна на четвереньках. У него по-прежнему слишком широко разведены ноги, во время ползания они в первое время «разъезжаются» и скользят по поверхности, при освоении этого навыка ему далеко не сразу удается удержать их в нужном положении, правильно распределить вес тела и сохранить равновесие.

Когда ребенок с синдромом Дауна начинает ходить (правый верхний рисунок), он может довольно долго обеспечивать себе «широкую базу», то есть широко расставлять прямые напряженные ноги. Корпус малыша при ходьбе неподвижен, в первое время ему сложно удерживать равновесие и, балансируя, он высоко поднимает руки.

На левом нижнем рисунке – малыш с синдромом Дауна во время вставания. Такой малыш испытывает затруднения с сохранением равновесия при переходе из одного положения тела в другое и компенсирует это тем, что во время вставания опирается на руки, причем ставит ладони близко к стопам, тем самым смещая вес тела на ноги. Можно отметить, что обычно развивающиеся дети тоже проходят такую стадию освоения навыка вставания, но ребенок с синдромом Дауна значительно дольше пользуется только этим способом, не переходя к более совершенным, если его специально не тренировать.

В процессе перехода из положения лежа на животе в положение сидя (правый нижний рисунок) ребенок широко и симметрично разводит выпрямленные ноги в стороны (садится через шпагат), дополнительно «выталкивая» туловище руками. В этом случае малыш с синдромом Дауна использует присущую ему физическую особенность: чрезмерно эластичные связки и, благодаря этому, очень подвижные суставы. Важно понимать, что он при этом избегает более сложных с точки зрения поддержания равновесия положений тела, которые необходимы для свободных и разнообразных движений в будущем.

Во всех проиллюстрированных нами случаях несложно выделить одни и те же проблемы, не позволяющие двигательному развитию идти обычным образом.

Перечислим эти специфические особенности.

- Сниженный мышечный тонус. Практически все дети с синдромом Дауна появляются на свет с той или иной степенью мышечной гипотонии, которая уменьшается по мере взросления, но мышечный тонус все же не достигает нормы. Эта особенность служит основной причиной, затрудняющей формирование движений, и ее обязательно надо учитывать, оказывая содействие двигательному развитию любого ребенка с синдромом Дауна.

- Недостаточная стабилизация положения суставов. Дети с синдромом Дауна первых лет жизни не могут как следует стабилизировать суставы в нужном положении. Устойчивость и подвижность тела обеспечиваются согласованной работой разных мышечных групп, которая необходима для стабилизации не только суставов конечностей, но и позвоночника. Исследования показали, что у людей с синдромом Дауна способность управлять напряжением или расслаблением мышц вокруг суставов снижена, и, кроме того, они зачастую не могут полностью активизировать эти мышцы, а также имеют слишком эластичные связки.

По этой причине движения детей с синдромом Дауна часто бывают «смазанными», эти малыши порой могут казаться неловкими, недостаточно четко и точно переставляя ноги или пытаясь взять какой-то предмет. Если у обычных детей с увеличением возраста наблюдается постепенное уменьшение мобильности суставов (чем старше ребенок, тем суставы менее подвижны), то при синдроме Дауна в связи с пониженным мышечным тонусом заметное уменьшение подвижности суставов происходит только между пятью и десятью годами.

- Искаженная проприоцептивная информация. Мышечная гипотония, которая стоит первой в списке причин особого двигательного развития, влияет на способность ощущать свое тело, чувствовать его. Проприорецепторы, разбросанные по всему организму человека, постоянно информируют мозг о мышечных сокращениях или расслаблениях, о положении тела в пространстве, обеспечивая возможность произвольно им управлять. У детей с синдромом Дауна из-за мышечной гипотонии проприоцептивная информация искажается, им труднее ориентироваться в управлении телом, поэтому, например, они могут не успевать вовремя напрячь или расслабить ноги, совершая прыжок, или выставить руку для опоры.

Перечисленные особенности вызывают нарушения в так называемой системе постурального контроля, то есть в процессе координации различных систем организма, обеспечивающих возможность принимать и сохранять положения тела в покое и в движении. Именно нарушения в системе постурального контроля и порождают особенности, проиллюстрированные на приведенных рисунках.

Обычно малыш с синдромом Дауна, несмотря на определенные трудности, реализует свои двигательные возможности, а чтобы справиться с этими трудностями, использует компенсаторные способы того или иного движения. К примеру, трудно сесть, переходя в боковое сидение и помогая себе рукой, как это делаем мы с вами, и малыш, пользуясь гиперподвижностью суставов, широко разводит ноги в стороны и выталкивает себя руками в положение сидя, не сгибая корпус и не потеряв равновесия. Трудно ротировать туловище, чтобы перевернуться со спины на живот, и он помогает себе это сделать, выгнувшись, оттолкнувшись головой от опорной поверхности и перевалившись в нужное положение всем телом, опять-таки стараясь избежать трудных для него асимметричных положений тела.

Правильная организация занятий с малышом, учитывающая знание особенностей его развития, позволяет избежать формирования у ребенка стойких статичных и симметричных образцов движения. В противном случае дальнейшее развитие движений будет тормозиться существованием неправильных («патологических») двигательных образцов, вместо того чтобы эта промежуточная стадия переросла в качественные и разнообразные движения, которые позволят ребенку максимально реализовать его двигательный потенциал.

Взрослым важно понимать, что упущенные из виду трудности с поддержанием позы и недостаточно развитым чувством равновесия, присутствующие у малыша в первые годы жизни, могут наложить серьезный отпечаток на дальнейший ход его развития.

Итак, в развитии двигательных функций детей с синдромом Дауна можно выделить две основные проблемы.

Во-первых, такие дети испытывают сложности с поддержанием нужного положения тела, а во-вторых, им необходимы специальные занятия, направленные не только на освоение новых двигательных навыков, но и на улучшение качества движений, а также расширения двигательного разнообразия.

Поскольку разные периоды (фазы) двигательного развития неразрывно между собой связаны, то необходимо иметь в виду, что каждая успешно освоенная ступень закладывает фундамент для развития следующей и, наоборот, нарушения, оставленные без внимания на одной стадии, влияют на развитие двигательных возможностей ребенка на последующих стадиях. Другими словами, если не заниматься, к примеру, развитием асимметричных положений тела в том возрасте, когда ребенок умеет только лежать на спине или на животе, то в дальнейшем он будет испытывать трудности с использованием необходимой асимметрии при сидении, стоянии и ходьбе.

Источник

Мышечная гипотония (мышечный гипотонус) — состояние пониженного мышечного тонуса (степени напряжения мышцы или её сопротивления движению), часто в сочетании со снижением мышечной силы (парезом). Гипотония — неспецифическое мышечное расстройство, которое может являться проявлением множества различных заболеваний, поражающих мотонейроны, контролируемые центральной нервной системой. Распознать гипотонию, даже в раннем младенчестве, обычно несложно; более сложно, зачастую невозможно, выявить причину данного состояния. Долгосрочные эффекты гипотонии в развитии ребёнка и дальнейшей жизни зависят в первую очередь от тяжести мышечной слабости и от природы заболевания. Некоторые расстройства подлежат специфической терапии, однако ведущим методом лечения большинства гипотоний идиопатической и неврологической природы является физиотерапия и/или трудотерапия.

Считается, что гипотония ассоциирована с нарушением афферентной импульсации от рецепторов растяжения и/или потерей растормаживающего эфферентного влияния мозжечка на фузимоторную систему (систему, иннервирующую интрафазульные мышечные волокна и контролирующую таким образом мышечную чувствительность на растяжение).[1] При осмотре выявляется снижение мышечного сопротивления пассивным движениям; пальпаторно можно отметить необычную мягкость мышц.[1] Также могут выявляться сниженные сухожильные рефлексы.

Этиология[править | править код]

В числе причин гипотонии:

Врождённые заболевания[править | править код]

Врождённые заболевания, в том числе проявляющиеся в течение 6 месяцев от рождения:

- Генетические заболевания являются наиболее частой причиной:

- Синдром Дауна — наиболее часто

- Синдром делеции 22q13

- Дефицит 3-метилкротонил-КоА карбоксилазы[2]

- Ахондроплазия

- Синдром Айкарди

- Болезнь Кэнэвэн

- Центронуклеарная миопатия (включая миотубулярную миопатию)

- Болезнь центрального стержня

- Болезнь Дежерина — Сотта

- Семейная дизавтономия (синдром Райли — Дея)

- Синдром Опица — Каведжия (синдром FG)

- Синдром Мартина — Белл

- Синдром Робинова

- Синдром Грисцелли 1 типа

- Гипофизарный нанизм

- Спинальная мышечная атрофия

- Болезнь Краббе

- Синдром Лея

- Синдром Марфана

- Болезнь Менкеса

- Метилмалоновая ацидемия

- Миотоническая дистрофия

- Болезнь Ниманна — Пика

- Некетотическая гиперглицинемия

- Синдром Прадера — Вилли

- Синдром Ретта

- Септооптическая дисплазия (синдром де Морсиера)

- Спинальная мышечная атрофия

- Болезнь Тея — Сакса

- Синдром Патау

- Синдром Вильямса

- Отклонения, обусловленные пороками развития

- Мозжечковая атаксия (врождённая)

- Дисфункция сенсорной интеграции

- Диспраксия

- Гипотиреоз (врождённыйl)

- Гипотонический церебральный паралич

- Тератогенез, обусловленный внутриутробной интоксиакацией бензодиазепинами.

Приобретённые заболевания[править | править код]

Заболевания, дебютирующие в течение жизни:

- Генетические

- Мышечная дистрофия (включая миотоническую дистрофию) — наиболее часто

- Метахроматическая лейкодистрофия

- Синдром Ретта

- Спинальная мышечная атрофия

- Инфекционные

- Энцефалит

- Синдром Гийена — Барре

- Ботулизм детского возраста

- Менингит

- Полиомиелит

- Сепсис

- Токсические

- Отравления ртутью у детей

- Аутоиммунные

- Миастения — наиболее часто

- Патологические реакции на вакцинацию

- Целиакия[3]

- Метаболические

- Гипервитаминоз

- Ядерная желтуха

- Рахит

- Неврологические

- Черепно-мозговая травма, например, синдром детского сотрясения

- Поражение нижних мотонейронов

- Поражение верхних мотонейронов

- Разное

- Дисфункция ЦНС, включая поражение мозжечка и детский церебральный паралич

- Гипотиреоз

- Синдром Сандифера

Топическая диагностика[править | править код]

Мышечная гипотония может возникать при поражении периферического нерва, периферического мотонейрона в области передних рогов спинного мозга, а также мозжечка. Поражение червя мозжечка ведёт обычно к диффузной гипотонии мышц, тогда как при поражении полушария мозжечка снижение мышечного тонуса отмечается на стороне патологического очага[4].

Симптомы[править | править код]

Существуют разнообразные объективные симптомы гипотонии. Часто выявляется задержка формирования двигательных навыков, в сочетании с гипермобильностью и повышенной гибкостью суставов, слюнотечение и проблемы с речью, бедные рефлексы, снижение мышечной силы, снижение устойчивости к активности, рассеянность внимания и т. д. Выраженность объективных симптомов зависит от возраста пациента, тяжести гипотонии, локализации поражённых мышц, иногда — причины гипотонии. Например, некоторые пациенты с гипотонией могут жаловаться на запор, а у других проблемы с толстым кишечником отсутствуют.

Диагностика[править | править код]

При гипотонии зачастую ставится диагноз мышечной дистрофии или ДЦП, в зависимости от симптомов и врача. Если предполагается, что причина гипотонии лежит в ЦНС, ставится диагноз ДЦП. Если больше похоже, что поражены мышцы, это может расцениваться как мышечная дистрофия, даже несмотря на том, что большинство форм гипотонии не сопровождаются серьёзной дистрофией. Если предполагается поражение нервов, суждение о диагнозе может склониться в любую, или ни в какую, сторону. В любом случае, гипотония редко является проявлением мышечной дистрофии или церебрального паралича, и в связи с этим часто вообще никак не классифицируется[5].

Оригинальный текст (англ.)

A diagnosis of hypotonia is sometimes considered a form of muscular dystrophy or cerebral palsy, depending on the symptoms and the doctor. If the cause of the hypotonia is thought to lie in the brain, then it might be classified as a cerebral palsy. If the cause seems to be in the muscles, it might be classified as a muscular dystrophy, even though most forms of hypotonia are not seriously dystrophic. If the cause is thought to be in the nerves, it could be classified as either or neither. In any case, hypotonia is rarely an actual muscular dystrophy or cerebral palsy, and is often not classified as either one, or anything at all for that matter.

Диагностика включает сбор семейного анамнеза, физикальное обследование, могут потребоваться дополнительные исследования, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографию, электроэнцефалографию, анализы крови, генетическое тестирование (хросомосное кариотипирование и т. д.), исследование ликвора, электромиографию, биопсию мышцы или нерва.

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Занятия и стимулирующая терапия при гипотонии (англ.)

- Early recognition and intervention is the key to recovery for Benign Congenital Hypotonia (англ.)

- Martin K., Inman J., Kirschner A., Deming K., Gumbel R., Voelker L. Characteristics of hypotonia in children: a consensus opinion of pediatric occupational and physical therapists (англ.) // Pediatric Physical Therapy : journal. — 2005. — Vol. 17, no. 4. — P. 275—282. — doi:10.1097/01.pep.0000186506.48500.7c. — PMID 16357683. (англ.)

- Обзор на сайте Национальной организации редких заболеваний (США) (англ.)

- Энциклопедия здоровья детей (англ.)

Источник

Автор Предложить Статью На чтение 4 мин. Опубликовано 22.04.2015 12:48

Двигательное развитие при синдроме Дауна

Двигательное развитие при синдроме ДаунаДети с синдромом Дауна имеют очевидные двигательные нарушения, и их двигательное развитие обладает рядом характерных особенностей. По сравнению со своими сверстниками без синдрома Дауна такие дети развиваются медленнее, и формирование базовых навыков продолжается у них до трех — четырех лет. Были выделены две основные характерные особенности моторного развития детей с синдромом Дауна, которые лежат в основе такой задержки:

1) общая мышечная гипотония;

2) отличный от нормативного порядок появления и исчезновения рефлексов (Хендерсон, 1991).

По мнению автора, эти два компонента невозможно отделить друг от друга, поскольку мышечная гипотония сказывается на появлении некоторых рефлексов и на формировании автоматизма двигательных навыков. Мышечную гипотонию допустимо рассматривать как самостоятельное и основное нарушение в сфере моторики у детей с синдромом Дауна. Следует отметить, что со временем у детей с синдромом Дауна наблюдается явное повышение мышечного тонуса. Так, если у большинства 2-недельных детей отмечается резко выраженная мышечная гипотония, то у большинства 10- месячных детей выявляется мышечная гипотония уже в умеренной степени. Это, скорее всего, происходит потому, что ребенок, созревая, осваивает некоторые базовые навыки, а значит, у него появляется больше возможностей использовать свои мышцы при физической деятельности.У детей с синдромом Дауна мышечная гипотония проявляется в повышенной подвижности суставов, слабом сопротивлении суставов при пассивных движениях, необычных позах, которые принимает младенец. В результате гипотонии задерживается достижение таких умений, как контроль над положением головы, шеи и позвоночника, самостоятельное сидение и хождение. Нарушение постурального контроля, как следствием мышечной гипотонии, определяется как неспособность к координации процессов, происходящих в теле человека и отвечающих за поддержание нужного положения тела в пространстве в процессе движения (Лаутеслагер, 2003). Отмечается, что у детей с синдромом Дауна вследствие гипотонии могут наблюдаться неадекватные выпрямительные реакции и реакции равновесия, недостаточная стабильность в положении суставов, недостаточная коконтракция, т.е. взаимное сокращение мышц по обе стороны от сустава, недостаточность проприоцептивного подкрепления позы и движений, гиперподвижность в суставах. Это приводит к тому, что ребенку с синдромом Дауна трудно контролировать положение тела в пространстве (Хендерсон, 1991; Dunst, 1993; McConnaughey, Quinn, 1995). Несмотря на дефицит постурального контроля, ребенок все равно стремится к развитию и готов осваивать необходимые движения, включая компенсаторные механизмы, к которым относят использование детьми с синдромом Дауна симметричных поз и однообразных симметричных движений. (Лаутеслагер, 2003).

Исследователями были подробно рассмотрены этапы двигательного развития младенцев с синдромом Дауна в сравнении с типично развивающимися детьми. Было отмечено, что уже на самых начальных этапах развития младенцы с синдромом Дауна часто отстают в инициации некоторых моторных способностей. С возрастом увеличивается разрыв между показателями двигательного развития детей с синдромом Дауна и двигательными навыками здоровых детей (Pueschel, 2001). Однако, несмотря на более позднее освоение двигательных умений и качественные особенности движения, большинство детей с синдромом Дауна овладевают базовыминавыками (Хендерсон, 1993). Важно отметить, что дети с синдромом Дауна не являются гомогенной группой и демонстрируют высокую вариативность начала освоения тех или иных двигательных навыков. Например, возраст, в котором дети с синдромом Дауна начинают ходить может колебаться от 13 до 48-65 месяцев, тогда как здоровые дети осваивают ходьбу в 13 в среднем месяцев с возрастным разбросом от 8 до 18 месяцев.

Обзор исследований особенностей двигательного развития детей с синдромом Дауна показал, что эти дети имеют явное отставание в двигательном развитии, которое обусловлено как общей гипотонией, так и сниженной мотивацией детей с синдромом Дауна. Качественное отличие и темповая задержка характеризует освоение каждой вехи двигательного развития, включая сидение, ползание, ходьбу, координацию тела, навыки тонкой моторики. Все авторы выделяют тенденцию к увеличению отставания двигательного развития с возрастом ребенка. Наряду с этим отмечается, что двигательная терапия и программа раннего вмешательства, включающая направленность на развитие мышечного контроля и реакций равновесия способны значительно ускорить двигательное развитие ребенка и приобретение им основных двигательных возможностей (Хендерсон, 1991, McConnaughey, Quinn, 1995).

Источник