Микросфероцитоз код по мкб 10

Содержание

- Синонимы диагноза

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Список литературы

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Другие названия и синонимы

Болезнь Минковского-Шоффара.

Названия

Название: Наследственный микросфероцитоз.

Наследственный микросфероцитоз

Синонимы диагноза

Болезнь Минковского-Шоффара.

Описание

Наследственный микросфеоцитоз. Это гемолитическая анемия, вызванная генетическим дефектом мембран эритроцитов и характеризующаяся непрерывным гемолизом. Клинические признаки включают бледность, пожелтение кожи, слизистых оболочек, боли в левой части живота из-за увеличенной селезенки и скелетной деформации. В молодом возрасте развивается желчнокаменная болезнь. Диагностика проводится с помощью общего анализа крови, определяющего осмотический иммунитет эритроцитов. Иногда требуется электрофорез мембранных белков. Основное лечение — удаление селезенки (спленэктомия).

Наследственный микросфероцитоз

Дополнительные факты

Наследственный микросфероцитоз (НМС, болезнь Минковского-Шоффара) является врожденным гематологическим заболеванием из группы мембранопатий. Болезнь впервые была подробно описана немецким терапевтом Оскаром Минковским в 1900 году, через 7 лет французский терапевт Анатоль Шоффар обнаружил снижение осмотической резистентности эритроцитов у пациентов с NMS. Распространенность этой патологии в среднем составляет 1: 2500 человек, чаще встречается в Японии, Африке, Северной Европе. Клинические проявления могут возникать в любом возрасте, но чаще встречаются в подростковом или взрослом возрасте. Мужчины страдают больше.

Причины

Основой наследственного микросфеоцитоза является мутация гена, кодирующего синтез одного из белков цитоскелета мембраны эритроцитов. Мутации разных генов происходят в разных семьях. Ген альфа цепи спектина находится в хромосоме 1 (локус Iq21), ген бета-цепи находится в хромосоме 14 (локус q22-q23), а ген анкирина находится в хромосоме 8 (локус 8p 11,2). Заболевание характеризуется аутосомно-доминантным типом наследования.

Предрасполагающие факторы включают в себя наличие наследственного микросфеоцитоза или бессимптомного носителя мутантных генов среди близких родственников пациента. Инфекционные патологии, прививки, тяжелый стресс могут вызвать обострение (гемолитический кризис) или первый симптом НМС у людей с легкой формой. У женщин обострения часто возникают во время беременности.

Патогенез

В результате ингибирования выработки мембранного белка проницаемость эритроцитов клеточной стенки для ионов натрия увеличивается, что приводит к набуханию и накоплению в них воды. Эритроциты меняют свою форму от двояковогнутой до сферической, они уменьшаются. Продолжительность их жизни сокращена до 8-10 дней (обычно с 90 до 120). Из-за потери эластичности и неспособности к деформации микросфеоциты в значительной степени подвержены внутриклеточному гемолизу. Они не могут проходить через суженные участки синусоиды селезенки и разрушаются макрофагами.

Из-за постоянного разрушения эритроцитов процессы кроветворения костного мозга компенсаторно усиливаются. Из-за хронического гемолиза высвобождается большое количество неконъюгированного билирубина, который отправляется в печень для секреции в желчь. Поэтому желчный пузырь начинает заполняться пигментированными камнями. При патологическом исследовании выявляется гиперплазия эритроидного зачатка костного мозга из трубчатых, плоских костей. Пульпа кровоснабжения выражена. Также часто отмечается гемосидероз внутренних органов.

Классификация

Яркость клинической картины зависит от дефицита белка, наблюдаемого у пациента, и он является гетерозиготным или гомозиготным носителем мутантных генов. Согласно этим критериям различают следующие уровни тяжести наследственного микросфероцитоза: Небольшой гемолиз, развивающийся у взрослых под влиянием провоцирующих факторов. Селезенка слегка увеличена. Уровень гемоглобина составляет от 100 до 120 г / л. Умеренный гемолиз и спленомегалия. Кожа желтушная по цвету. Уровень гемоглобина составляет от 80 до 100 г / л. Редкая форма. Тяжелый гемолиз, большие размеры селезенки, скелет деформирован. Критическое течение с большим количеством осложнений и вероятностью летального исхода характерно. Уровень гемоглобина составляет от 60 до 80 г / л. Существует необходимость в постоянных переливаниях крови.

• Бессимптомный (скрытый). Для этого вида человек даже не подозревает, что он болен. Эта форма характерна для гетерозиготных особей. Единственным симптомом может быть наличие небольшого количества микросфеоцитов, высокий ретикулоцитоз. Фактический уровень заболеваемости неизвестен.

Симптомы

Начало заболевания, как правило, прогрессирует. При латентной и легкой форме увеличение спинального кроветворения компенсирует постоянное разрушение эритроцитов, что помогает поддерживать уровень гемоглобина на соответствующем уровне. Степень выраженности клинической картины определяется степенью гемолиза. На переднем плане обычно появляется пожелтение кожи, склеры и слизистой оболочки рта с лимонно-шафранным оттенком. В течение длительного времени желтуха может быть единственным признаком наследственного микросфероцитоза.

Анемический синдром проявляется бледностью кожи, слизистых оболочек, симптомами гипотонии (слабость, головокружение, тахикардия). Селезенка почти всегда увеличивается, из-за чего пациент испытывает тянущие или болезненные боли в левом подреберье. Желтуха, спленомегалия, анемия составляют гемолитическую триаду. Часто печень увеличивается, но не так сильно, как селезенка, поэтому тяжесть и боль в правом подреберье незначительны.

Если заболевание проявляется в раннем детстве, развивается деформация костного скелета (стигма дисэмбриогенеза) — череп башни, укорочение мизинцев, широкий нос и т. Д. У взрослых пациентов с тяжелой НМС, которые не подвергались спленэктомии, В нижних трофических язвах иногда наблюдаются конечности (голень, лодыжка) из-за ухудшения микроциркуляции.

Яркие клиники, в частности, страдают гемолитическим кризисом, на который влияют различные провокационные факторы. Из-за массивного гемолиза температура тела пациента повышается, интенсивность желтухи увеличивается. Появляются симптомы отравления билирубином (потеря аппетита, рвота, мышечные боли, суставы). Из-за резкого увеличения селезенки боль усиливается и лопается. Уровень гемоглобина падает до критических значений, пациент может потерять сознание.

Гипербилирубинемия. Ломота в мышцах. Низкая температура тела. Отсутствие аппетита.

Возможные осложнения

Наиболее распространенными осложнениями (50%) являются заболевания желчевыводящих путей и калькулезный холецистит, возникающие в результате выделения большого количества билирубина, выделяемого желчью разрушенными эритроцитами. Длительные переливания крови могут привести к перегрузке железом, вторичному гемохроматозу (цирроз печени, кардиомиопатия, сахарный диабет 2 типа). Трофические язвы на ногах в редких случаях способствуют развитию воспалительных бактериальных процессов в подкожном и внутримышечном волокне (флегмона, некротический фасциит).

Наиболее опасным состоянием, которое возникает при наследственном микросфероцитозе, является апластическая атака, вызванная инфекцией парвовирусом B19. Образование крови в костном мозге прекращается, содержание крови всех образующихся элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов) резко уменьшается. Появляется кровотечение, глубокая анемия, высокая чувствительность к инфекционным агентам.

Диагностика

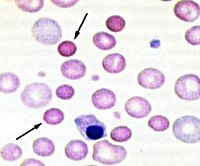

Пациенты с болезнью Минковского-Шоффара подлежат обследованию у гематолога. При обследовании больного учитывают степень выраженности гемолитической триады, наличие деформации лицевого скелета. Проверяется, есть ли у этого близкого родственника это заболевание. Для подтверждения диагноза назначается дополнительный осмотр, который включает в себя: При общем анализе крови обнаруживается снижение уровня эритроцитов, гемоглобина, увеличение ретикулоцитов (до 20%). Размер красных кровяных клеток уменьшается (менее 7 микрон). Морфологическая оценка мазка крови выявляет микросфероциты. Биохимический анализ крови показывает признаки гемолиза — высокая концентрация непрямой билирубина, лактатдегидрогеназы.

• Проверочный тест. Снижение осмотической стабильности эритроцитов выявлено в виде повышенной чувствительности к лизису в гипотонических растворах NaCl (0,4-0,6%). Также слабой является способность красных кровяных клеток фиксировать флуоресцентный краситель эозин-5-малеимид в тесте EMA. Электрофорез белков мембран эритроцитов позволяет точно определить дефицит определенного белка (спектрин, анкирин).

• Инструментальные исследования. УЗИ органов брюшной полости у пациента с любой формой наследственного микросоцитоза выявляет увеличение селезенки, а иногда и печени. Часто находит камни в желчном пузыре. На рентгенограмме костей черепа, трубчатых костей, признаки пролиферации костного мозга — расширение канала костного мозга, участки остеопороза, истончение коркового слоя.

Спектр патологий, исключаемых при болезни Минковского-Шоффара, довольно широк. Чаще всего необходимо дифференцировать НМС от аутоиммунной гемолитической анемии. Для этого проводится тест на антиглобулин (реакция Кумбса), чтобы исключить иммунную природу гемолиза. С NMS результат отрицательный. Легкие формы, сопровождающиеся только желтухой и легкой спленомегалией, следует отличать от доброкачественной гипербилирубинемии (синдром Гилберта). Перегрузка железом отличается от первичного (наследственного) гемохроматоза.

Лечение

При уровнях гемоглобина ниже 70 г / л переливаются эритроциты, суспензия или отмытые эритроциты. При содержании гемоглобина менее 50 г / л они прибегают к переливанию цельной крови. Переливание крови следует проводить медленно, чтобы избежать гемолитических реакций. При длительных переливаниях крови хелатная терапия — дефероксамин, аскорбиновая кислота необходима для удаления избытка железа.

Для поддержания ремиссии (предотвращения кризиса) пациентам с тяжелой и средней тяжестью НМС назначают фиксированную дозу фолиевой кислоты. В случае апластического криза требуется дополнительное введение тромботического концентрата, стимуляторов лейкопоэза (филграстим) и антибиотиков широкого спектра действия (цефтриаксон). Трофические язвы лечат антисептическими растворами (фурацилином), мазями, содержащими антибиотики.

Основным радикальным видом лечения, обеспечивающим выздоровление больного, является тотальная спленэктомия (полное удаление селезенки). Он показан пациентам с частыми гемолитическими кризами, глубокой анемией, тяжелой гипербилирубинемией и спленомегалией. Оптимальный возраст для операции — 6 лет. Лапароскопическое вмешательство является предпочтительным, поскольку оно менее травматично. Частичная резекция и эмболизация селезеночной артерии не рекомендуется, поскольку она связана с высокой частотой рецидивов. Холецистэктомия показана при желчнокаменной болезни.

Лечение наследственного микросфероцитоза.

Пациенты с легкой и бессимптомной формой не нуждаются в лечении. Вам просто нужно регулярно посещать врача и делать клинический анализ крови. Пациенты с NMS от умеренной до тяжелой степени должны лечиться в гематологическом отделении. Развитие гемолитических апластических кризов из-за высокого риска смерти свидетельствует о переводе в отделение интенсивной терапии и отделение интенсивной терапии.

Список литературы

1. Руководство по гематологии/ под ред. Воробьев А. И. — 2005.

2. Анемии (клиника, диагностика, лечение)/ Стуклов Н. И. , Альпидовский В. К. , Огурцов П. П. — 2013.

3. Анемия (от А до Я). Руководство для врачей/ Новик А. А. , Богданов А. Н. — 2004.

4. Патофизиология крови/ Шиффман Ф. Дж. — 2000.

Основные медуслуги по стандартам лечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник

Рубрика МКБ-10: D58.0

МКБ-10 / D50-D89 КЛАСС III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм / D55-D59 Гемолитические анемии / D58 Другие наследственные гемолитические анемии

Определение и общие сведения[править]

Микросфероцитарная гемолитическая анемия (синонимы: врожденный микросфероцитоз, болезнь Минковского-Шоффара, микроцитемия, сфероцитарная анемия) как самостоятельная болезнь стала известна после классических работ О. Минковского (1900) и Шоффара (Chauffard А.М., 1907).

Наследственный микросфероцитоз — это группа наследственных гемолитических анемий, характеризующихся появлением шаровидных эритроцитов (микросфероцитов) и обусловленных дефектом белков цитоскелета эритроцитов. В результате теряется часть мембраны эритроцита, уменьшается отношение площади поверхности к объему, и эритроцит превращается в микросфероцит.

Эпидемиология

В большинстве случаев заболевание наследуется аутосомно-доминантно (75% случаев). Распространенность его составляет 1 на 1000-4500. У 20% больных нарушения со стороны крови отсутствуют, что указывает либо на аутосомно-рецессивное наследование, либо на спонтанную мутацию (наблюдается сравнительно редко). Выраженность гемолиза и соответственно тяжесть заболевания весьма вариабельны. Чем более выражены проявления болезни, тем раньше ставится диагноз. Как правило, наследственный микросфероцитоз диагностируют в детстве, легкие формы с субклиническим течением — в зрелом возрасте, а иногда болезнь проявляется вскоре после рождения.

Этиология и патогенез[править]

Наследственный сфероцитоз вызван мутациями в одном из следующих генов: SPTA1 (1q21), SPTB (14q23.3), ANK1 (8p11.21), SLC4A1 (17q21.31) и EPB42 (15q15-q21), которые кодируют клеточные мембранные белки эритроцитов: спектрин 1 альфа-цепь, спектрин 1 бета-цепь, анкирин-1, транспортный белок полосы 3 и белок мембраны эритроцитов полосы 4.2, соответственно. Дефекты в этих белках приводят к потере сцепления мембраны эритроцитов и снижению площади поверхности мембраны, что приводит к образованию сферического слоя эритроцитов, снижению деформируемости и преждевременному разрушению в селезенке.

Спектрин — белок цитоскелета эритроцита; мутации его гена нарушают либо синтез цепей спектрина, либо самосборку его гетеродимеров. Спектрин представляет собой длинную фибриллярную молекулу длиной 200-260 нм и толщиной 2-3 нм. Его масса в клетке составляет около 30% массы мембранных белков. Молекула спектрина состоит из двух неидентичных субъединиц — альфа (240 000 Да) и бета (225 000 Да). Альфа- и бета-субъединицы ассоциируются в подвижные гетеродимеры. У каждого второго больного выявлены мутации гена анкирина — белка, соединяющего трансмембранный белок полосы 3 со спектрином. Недостаточность анкирина наследуется аутосомно-рецессивно или аутосомно-доминантно; аутосомно-рецессивное наследование встречается реже, но анемия при нем тяжелее. У четверти больных обнаружены мутации белка полосы 3. Это транспортный трансмембранный белок, его молекулярная масса около 100 000 Да. Белок носит название полосы 3, поскольку при электрофорезе в полиакриламидном геле он занимает соответствующее положение относительно других белков. Белок полосы 3 принимает участие в переносе кислорода из легких к тканям и углекислого газа из тканей к легким. Делеция гена белка полосы 3 делает мембрану эритроцита ригидной и защищает эритроциты от внедрения малярийных плазмодиев. Недостаточность этого белка наследуется аутосомно-доминантно и приводит к легкой анемии.

У большинства из оставшейся четверти больных выявлены мутации гена спектрина, нарушающие либо синтез цепей спектрина, либо самосборку его гетеродимеров. Недостаточность α -цепи спектрина наследуется аутосомно-доминантно и обычно протекает легко. Недостаточность β-цепи спектрина — тяжелое заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования. Видимо, неоднородность генетических нарушений обусловливает разнообразие в течении наследственного микросфероцитоза. Дефекты белков цитоскелета приводят к тому, что мембрана эритроцитов утрачивает стабильность и ее участки отщепляются. Эритроцит превращается в микросфероцит, неспособный к деформации. Микросфероциты не могут пройти через красную пульпу селезенки, в особенности протиснуться через щели в стенках ее синусов. Оказавшись в условиях гипоксии, в которых невозможно поддерживать метаболизм, микросфероциты теряют еще часть мембраны. В результате в крови появляется субпопуляция совершенно круглых эритроцитов.

Клинические проявления[править]

Основные проявления наследственного микросфероцитоза — анемия, желтуха, спленомегалия. Анемия обусловлена внутриклеточным распадом эритроцитов. Желтуха обусловлена непрямой гипербилирубинемией, бывает непостоянной и, как правило, слабее выражена в раннем детском возрасте. Из-за высокого содержания билирубина в желчи часто образуются пигментные желчные камни, в том числе и у детей. Спленомегалия наблюдается почти всегда. Во время системных инфекций интенсивность гемолиза может увеличиваться, что приводит к дальнейшему увеличению селезенки. При тяжелых формах наследственного микросфероцитоза у больных отмечаются деформации скелета: башенный череп, микрофтальмия, высокое верхнее нёбо, изменяется расположение зубов. У некоторых больных бывают укорочены мизинцы. Иногда возникают трофические язвы ног.

Выделяют четыре формы наследственного сфероцитоза: легкая (нормальный гемоглобин (Hb), ретикулоциты <3%, билирубин <17 мкмоль/л), мягкая (Hb 11-15 г/дл, ретикулоциты 3-6%, билирубин 17-34 мкмоль/л ), умеренная (Hb 8-12 г/дл, ретикулоциты> 6%, билирубин> 34 мкмоль/л) и тяжелая (Hb <8 г/дл, ретикулоциты> 10%, билирубин> 51 мкмоль/л).

Наследственный сфероцитоз: Диагностика[править]

1. Лабораторные данные и инструментальные исследования, необходимые для диагностики наследственной микросфероцитарной анемии: общий анализ крови — нормохромная анемия различной степени выраженности, появление микросфероцитов (эритроцитов уменьшенного диаметра шарообразной формы без просветления в центре) и ретикулоцитов в большом количестве. Анемия резко усиливается после активного гемолиза. Могут наблюдаться гемолитические кризы. Вне криза анемия умеренная, а при легком течении заболевания может отсутствовать. Микросфероциты характеризуются уменьшением диаметра (средний диаметр 4-6 мкм), увеличением их толщины и шарообразной формой. Чем тяжелее форма заболевания, тем большее количество микросфероцитов определяется в периферической крови. Количество лейкоцитов и тромбоцитов обычно нормальное. В период гемолитического криза наблюдаются лейкоцитоз и выраженный сдвиг лейкоцитарной формулы влево. СОЭ увеличивается только в периоде обострения заболевания, особенно во время гемолитического криза. Общий анализ мочи — определяется уробилинурия, а во время гемолитического криза — альбуминурия, микрогематурия. Биохимический анализ крови — повышено содержание билирубина преимущественно за счет неконъюгированного (непрямого) билирубина, во время гемолитического криза возможно повышение активности АЛТ ЛДГ, повышение содержания железа.

2. Осмотическая стойкость эритроцитов — отмечается снижение максимальной и минимальной осмотической стойкости эритроцитов. В норме минимальная стойкость составляет 0,44-0,48%, максимальная — 0,36-0,40% раствора натрия хлорида. При наследственной микросфероцитарной анемии гемолиз начинается при более высокой концентрации натрия хлорида: минимальная осмотическая резистентность понижена: 0,6-0,7%, а максимальная осмотическая резистентность повышена: 0,25-0,3%.

3. Миелограмма — в стернальном пунктате определяются характерные признаки гиперплазии красного кроветворного ростка — увеличение количества эритрокариоцитов. Гранулоцитарный и мегакариоцитарный ростки не изменены.

Отмечается значительное сокращение продолжительности жизни эритроцитов (по данным теста с радиоактивным хромом). В анализе кала возможно высокое содержание стеркобилина.

4. При УЗИ органов брюшной полости определяются увеличение селезенки, камни в желчном пузыре. При длительно существующем микросфероцитозе и частых обострениях возможно увеличение печени (вследствие нарушения оттока и застоя желчи).

Дифференциальный диагноз[править]

Дифференциальный диагноз включает наследственный эллиптоцитоз, наследственный стоматоцитоз, Южноазиатский овалоцитоз, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, дефицит пируваткиназы, аутоиммунную гемолитическую анемию и альфа-талассемию.

Наследственный сфероцитоз: Лечение[править]

Лечение включает в себя купирование желтухи (фототерапия и обменное переливанием крови для предотвращения гипербилирубинемической энцефалопатии) и переливание эритромассы в случае тяжелой симптоматической анемии. Спленэктомия обычно приводит к исчезновению анемии и четкому улучшению гемолитических маркеров. Спленэктомия не показана пациентам с легкой формой, если нет жизненных показаний и ее желательно отсрочить до достижения возраста 6 лет. Лапароскопическая спленэктомия. Комбинированная спленэктомия и холецистэктомия могут быть полезны у пациентов с желчными камнями. Для предотвращения инфекций рекомендуется вакцинопрофилактика и назначение антибиотиков. Добавление фолатов рекомендуется, особенно после инфекционных осложнений. Уровни ферритина в сыворотке следует проверять ежегодно.

Прогноз

Прогноз варьируется и зависит от тяжести заболевания и сопутствующих осложнений.

Профилактика[править]

Прочее[править]

Источники (ссылки)[править]

Гематология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. О.А. Рукавицына — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. — https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433270.html

https://www.orpha.net

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Источник