Генетические синдромы с нарушением зрения

План

Введение

Аутосомно-рецессивный тип наследования

Аутосомно-доминантный тип наследования

Сцепленный с полом

При всех типах наследования

Заключение

Используемая литература

Введение

В последние десятилетия роль наследственности в этиологии глазных болезней значительно увеличилась. Известно, что 4 – 6% населения земного шара страдают наследственными недугами. Около 2000 заболеваний человека являются наследственными, из них 10 – 15% составляют заболевания глаз, столько же приходится на системные заболевания с глазными проявлениями. Смертность и госпитализация этих больных наиболее высоки, поэтому ранняя диагностика и лечение таких заболеваний – проблема на только медицинская, но и общегосударственная.

Особенно часто наследственными и врождёнными пороками страдают дети. По данным канадских генетиков, врождённые уродства составляют 18,4%, из них большая часть генетически обусловлена. Летальность при этих заболеваниях достигает 30%.

Имеются сведения о 246 патологических генах, обуславливающих врождённые аномалии органа зрения, которые проявляются изолированно или в сочетании с поражением других органов и систем. Из них доминантные определяются 125 генами, рецессивные – 91 геном, связанные с полом – 30 генами. Роль наследственных факторов в этиологии заболевания органа зрения выявлена в 42, 3% случаев.

Многие аномалии возникают в связи с аномальным развитием и формированием глаза или его отдельных компонентов в различные периоды онтогенеза. Они могут развиваться в самых начальных стадиях формирования глаза под влиянием многих физических, химических, тератогенных агентов и дисфункцией гормональных процессов. Например, микрофтальм является следствием нарушений, возникших в фазе формирования глазного пузыря. Воздействие вредных факторов на более поздних этапах развития глаза приводит к формированию дефектов хрусталика, сетчатки зрительного нерва. Следует, однако, оговориться, что возникновение указанных дефектов развития может быть следствием фенокопии (наследственные изменение фенотипа организма, вызванное факторами окружающей среды и копирующее проявление какого-либо известного наследственного изменения – мутации у этого организма).

Прогресс в профилактике врождённых глазных болезней заключается в правильном контролировании факторов, которые могут влиять на болезнь организма беременной женщины. Правильный дородовой уход и соответствующее питание обеспечивают плоду благоприятные условия развития. После уточнения диагноза и установления типа наследовании болезни офтальмолог совместно с генетиком и другими врачами специалистами должен определить риск проявления такого дефекта у потомства. Медико-генетические консультации способствуют профилактике слепоты от многих наследственных заболеваний глаза.

Наследственная патология органа зрения при аутосомно-рецессивном типе наследования

Аутосомно-рецессивный тип наследования проявляется лишь при браке двух гетерозигот. Поэтому такие признаки обнаруживается при близком родстве родителей. Чем меньше концентрация аутосомно-рецессивного гена в популяции, тем больше вероятность его реализации при кровном родстве родителей.

Анофтальм – врожденное отсутствие или утрата одного или обоих глазных яблок. Бывает истинным и мнимым. Истинный анофтальм чаще всего бывает односторонним, связана с недоразвитием переднего мозга или с нарушением «отшнуровывания зрительного нерва. Мнимый анофтальм обусловлен задержкой развития глазного яблока. На рентгенограмме черепа при истинном анофтальме зрительное отверстие не выявляется, при мнимом оно всегда имеется.

Нистагм (дрожание глаз) – быстрые и нечастные произвольные движения глаз вызванные центральными или местными причинами, обусловленные своеобразной формой клинических судорог глазодвигательных мышц. Движения совершаются в горизонтальном, вертикальном и вращательном направлении. Нистагм развивается при врождённой или приобретённой в раннем детстве слабости зрения, когда отсутствует фиксация жёлтым пятном сетчатки. Нистагм не причиняет беспокойства больным, но они очень страдают от слабости зрения, мало поддающейся исправлению. С возрастом возможно уменьшение его интенсивности. Нистагм может проявится также при некоторых заболеваниях центральной нервной системы, при поражении лабиринта и т. д. Лечение чаще всего безуспешное. Необходимо устранить саму причину.

Криптофтальм – наблюдается деформация век и всего переднего отдела глазного яблока. Криптофтальм часто сопровождается резко выраженными уродствами лица, синдактилией (сращение рук и ног, например мизинца с безымянным), аномалиями гениталий и т. д.

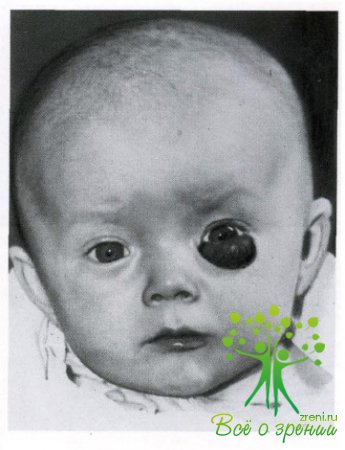

Ретинобластома – истинное злокачественное новообразование сетчатки, возникающее у детей в раннем возрасте (от нескольких месяцев до 2 лет). В 15% случаев она может быть двусторонней. Болезнь вначале незаметна, но когда заболевание достигает значительных размеров и приближается к задней поверхности хрусталика, родители замечают как бы свечение зрачка. При этом глаз слеп, зрачок широкий, из глубины зрачка виден желтовато-белый рефлекс. Весь этот комплекс симптомов получил название «амавротического кошачьего глаза». Развивается ретинобластома из незрелых элементов глии сетчатки и вначале видна как утолщение сетчатки на ограниченном участке. Если во время не удалить глаз, наблюдается прорастание опухоли в орбиту и полость черепа. Лечение – раннее удаление глаза с последующей рентгенотерапией. Попытки рентгенотерапии, химиотерапии не дали убедительных положительных результатов.

Глиома сетчатки глаза – злокачественное новообразование зрительного нерва, опухоль глии (межуточной ткани центральной нервной системы), растёт медленно, достигая размеров ореха или гусиного яйца. Она может приводить к полной слепоте и даже смерти. Опухоль чаще всего развивается в раннем возрасте. Не исключено поражение лиц старшего возраста. Первыми признаками опухолей зрительного нерва является снижение зрения и изменение поля зрения. Экзофтальм нарастает медленно. При этом глаз обычно выпячивается вперёд, подвижность его, как правило, сохраняется в полном объёме. Лечение – хирургическое.

Наследственная патология при аутосомно-доминантном типе наследования

Аутосомно-доминантное наследование аномалий характеризуется прежде всего значительной фенотипической изменчивостью: от едва заметного до чрезмерно интенсивного признака. По мере передачи от поколения такая интенсивность всё более и более возрастает. Если не считать наследование свойств крови, современная антропогенетика пока имеет сведения в основном лишь о редко встречающихся признаках, многие их которых наследуются по законам Менделя или представляют собой случай дополнений к ним.

Астигматизм – обнаружен в конце 18 века. Астигматизм – сочетание в одном глазу различных видов рефракции или разных степеней одного вида рефракции. В астигматических глазах две перпендикулярные плоскости сечения с наибольшей и наименьшей преломляющей силой называются главными меридианами. Чаще всего они располагаются вертикально или горизонтально. Но могут иметь и косое расположение, образуя астигматизм с косыми осями. В большинстве случаев преломление в вертикальном меридиане бывает сильнее, чем в горизонтальном. Такой астигматизм называют прямым. Иногда, наоборот, горизонтальный меридиан преломляет сильнее вертикального – обратный астигматизм. Различают правильный и неправильный. Неправильный обычно роговичного происхождения. Он характеризуется локальными изменениями преломляющей силы на разных отрезках одного меридиана и обусловлен заболеваниями роговицы: рубцы, кератоконус и т. д. Правильный имеет одинаковую преломляющую силу на протяжении всего меридиана. Это врождённая аномалия, передаётся по наследству и мало изменяется в течение жизни. Люди, страдающие астигматизмом (около 40 – 45% населения земного шара), нуждаются в оптической коррекции, т. е. без очков не могут видеть предметы в различных плоскостях. Устраняется с помощью очков с цилиндрическими стёклами и с помощью контактных линз.

Гемеролопия – устойчивое нарушение сумеречного зрения (куриная слепота). Снижается центральное зрение, поле зрения постепенно концентрически суживается.

Колобома – дефект края века в виде треугольной или полукруглой выемки. Чаще наблюдается на верхнем веке в его средней трети. Нередко сочетается с другими уродствами лица. Лечение – при указанных аномалиях хорошие результаты дают пластические операции.

Аниридия – отсутствие радужной оболочки, тяжёлая врожденная патология сосудистого тракта глаза. Может быть частичная или почти полная аниридия. О полной аниридии говорить не приходится, т. к. гистологичеки обнаруживаются хотя бы незначительные остатки корня радужки. При аниридии нередки случаи врождённой глаукомы с явлениями растяжения глазного яблока (гидрофтальм), которые зависят от заращения угла передней камеры эмбриональной тканью. Аниридия иногда сочетается с передней и задней полярной катарактой, подвывихом хрусталика и редко – колобомой хрусталика.

Микрофтальм – недоразвитие всего глазного яблока, с уменьшением всех его размеров, «маленький глаз».

Эктопия хрусталика – смещение линзы хрусталика. Наиболее типичным примером является эктопия хрусталика, наблюдающаяся при семейно-наследственном поражении всей костно-мышечной системы, которое выражается в удлинении дистальных фаланг пальцев рук и ног, удлинении конечностей, слабости суставов. Тяжёлых эндокринных нарушениях. Заболевание это носит название арахнодактилии, или синдрома Марфана. В глазах при этом обнаруживается симметричное смещение хрусталика. Чаще хрусталик смещён кверху и кнутри или кверху и кнаружи.

Смещение хрусталика может сопровождаться развитием катаракты.

Источник

Описание

Удельный вес врожденно-наследственных заболеваний глаз велик. В настоящее время они составляют 71,75% всех причин слепоты и слабовидения у детей.

Ниже рассмотрены следующие виды врожденно-наследственной патологии глаз.

- Локальные или системные нарушения эмбрионального развития, обусловленные:

а) повреждениями генетического аппарата клеток при вирусных и токсоплазмозных воздействиях;

б) нарушениями эмбриогенеза в связи с различными инфекциями и интоксикациями, перенесенными матерью во время беременности. - Врожденно-наследственные поражения, обусловленные хромосомной или генной патологией, а также генетически детерминированными нарушениями обмена.

- Врожденные и врожденно-наследственные клинически очерченные синдромы, чаще всего связанные с хромосомными болезнями или генными мутациями.

Число клинических вариантов врожденной патологии и различных офтальмосиндромов с каждым годом все увеличивается, а структура их усложняется, что весьма затрудняет диагностику. Данные заболевания чаще всего встречаются в детском возрасте. При ряде синдромов патология органа зрения составляет основную симптоматику синдрома.

Установлена закономерность сочетания некоторых признаков глазной патологии в синдромах. Например, микрофтальм часто сочетается с колобомами радужной и сосудистой оболочек, катаракта — с аниридией, эктопией хрусталика, высокая врожденная близорукость — с остатками эмбриональных тканей, колобомами сосудистой оболочки, пигментная дистрофия сетчатки — с кератоконусом. Ряд врожденных дефектов со стороны глаз и всего организма ассоциируется с определенными хромосомными аберрациями и изменением кариотипа.

Основными способами диагностики этих заболеваний являются клинико-генетические методы — генеалогические, цитогенетические, цитологические, биохимические и др.

В данном разделе представлены сведения и фотографии по следующим заболеваниям:

- врожденные и врожденно-наследственные заболевания переднего отдела глаза и его придатков (веки, роговица, радужная оболочка, хрусталик);

- врожденные и врожденно-наследственные поражения глазного дна (наиболее часто наследуемые в семьях признаки при врожденной миопии, дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва и др.).

Приведены краткие клинико-генетические сведения и основные признаки различных синдромов. Фамилии авторов, впервые описавших эти синдромы, приведены в текстах под фотографиями (рис. 277-346).

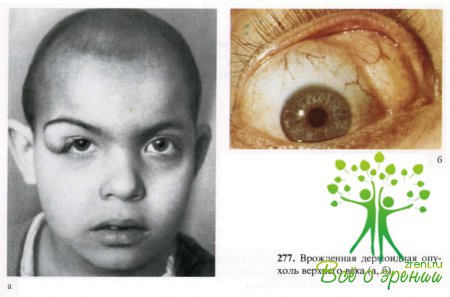

277. Врожденная дермоидная опухоль верхнего века (а, б).

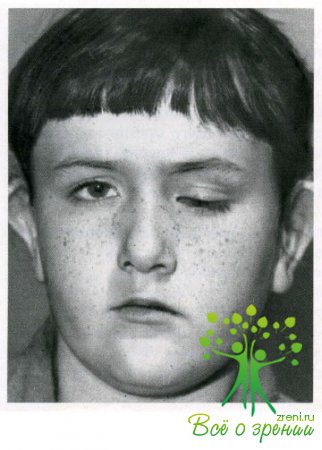

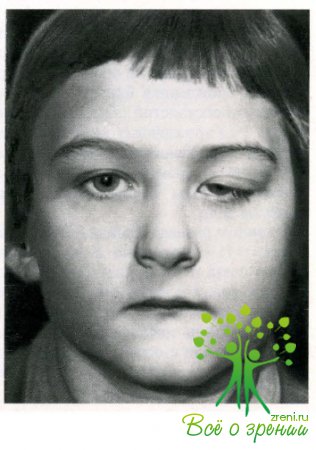

278. Врожденный полный левосторонний птоз.

279. Врожденный частичный левосторонний птоз.

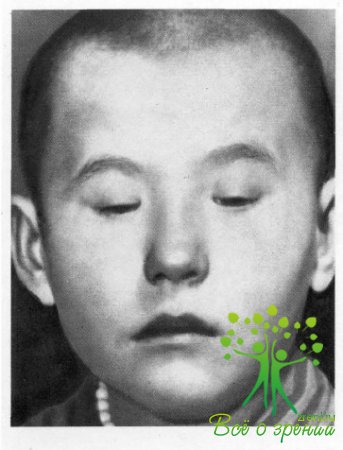

280. Врожденный полный двусторонний птоз и эпикантус.

281. Врожденные частичный двусторонний птоз и эпикантус.

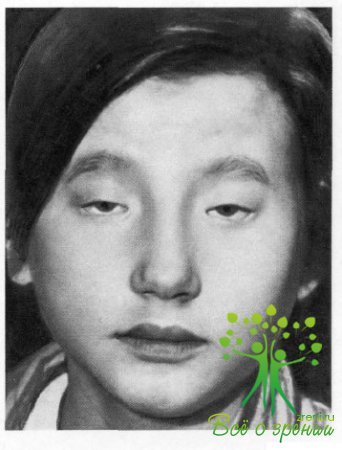

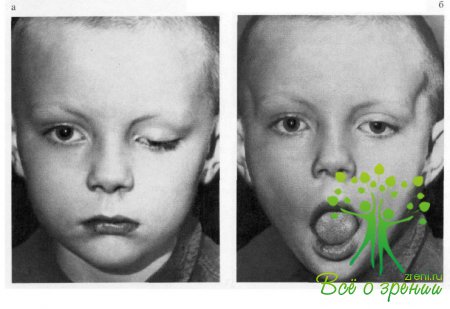

282. Синдром Маркуса-Гунна.

а — левосторонняя пальпебро-мандибулярная синкинезия;

б — уменьшение птоза при открывании рта и отведении нижней челюсти.

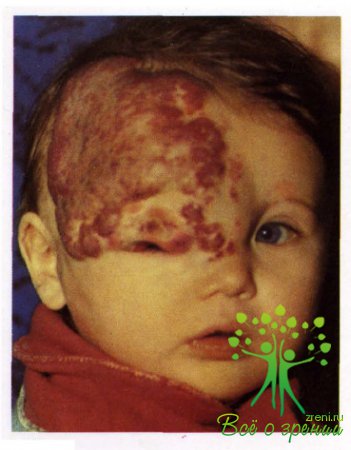

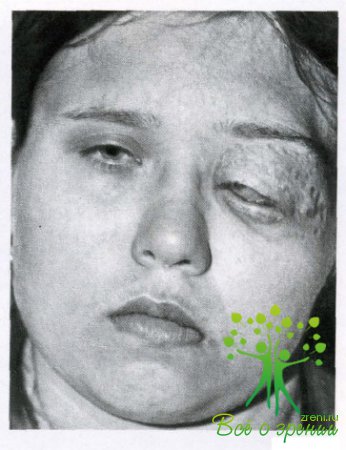

283. Врожденная обширная ангиома лица и головы (тип наследования рецессивный).

284. Ангиома нижнего века.

285. Ангиома верхнего и нижнего века.

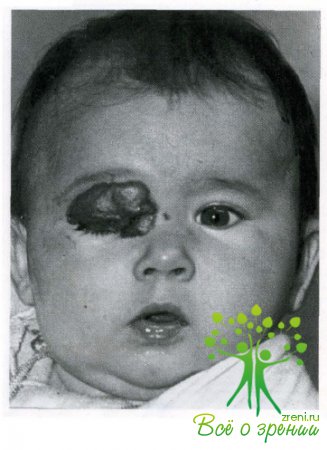

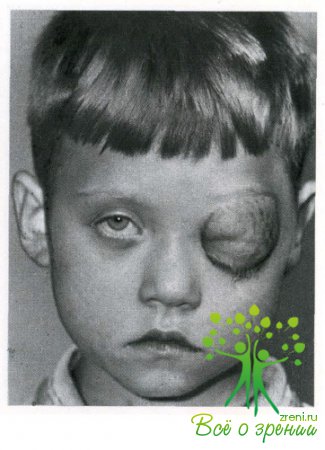

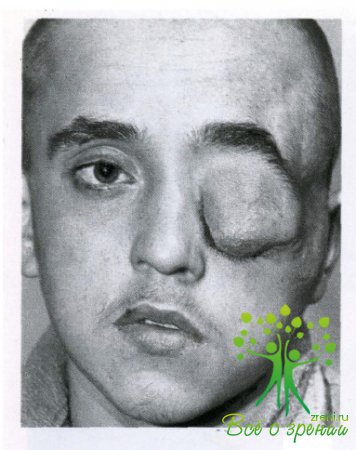

286. Нейрофиброма век, конъюнктивы глазного яблока и орбиты.

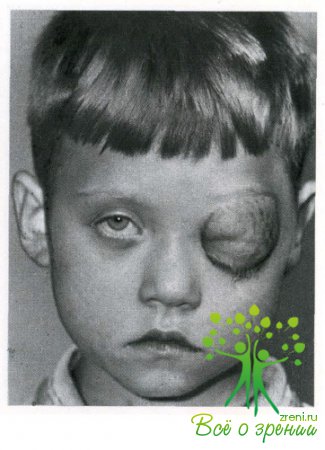

287. Далеко зашедшая нейрофиброма века и орбиты.

288. Нейрофиброма век и конъюнктивы глазного яблока через 10 лет после операции.

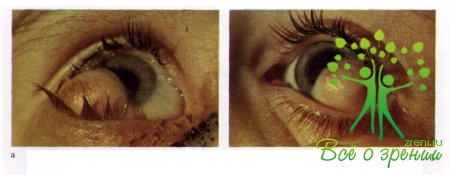

289. Врожденный двусторонний дермоид конъюнктивы и роговицы,

а — правого глаза;

б — левого глаза.

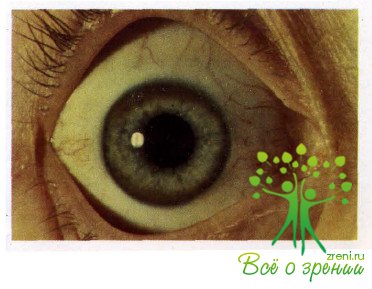

290. Пигментное кольцо Флейшера — одностороннее отложение гомосидерина в виде коричневого полукольца по периферии роговицы на границе с лимбом.

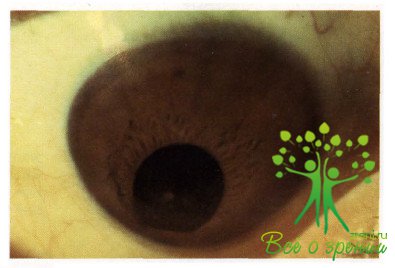

291. Врожденная, наследственная глаукома (тип наследования аутосомно-доминантный).

а — у отца: помутнение роговицы, застойная перилимбальная инъекция сосудов (симптом „медузы»). Передняя камера мелкая, зрачок широкий;

б — г — у сына: роговица обоих глаз увеличена, отечна, передняя камера глубокая. Дистрофия радужной оболочки.

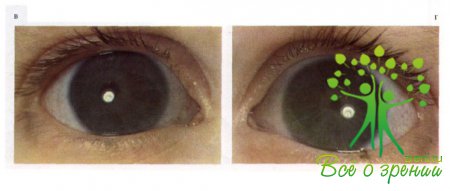

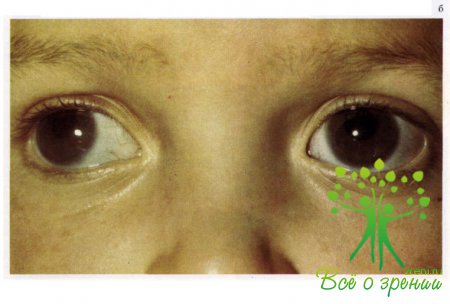

292. Двусторонняя мегалокорнеа (а, б) с гидрофтальмом (диаметр роговицы 16-17 мм), гипертелоризм, миопия, гипоплазия радужной оболочки у гомозиготных близнецов. Лимб расширен, передняя камера глубокая. У одного из близнецов (б) имеется расходящееся косоглазие правого глаза.

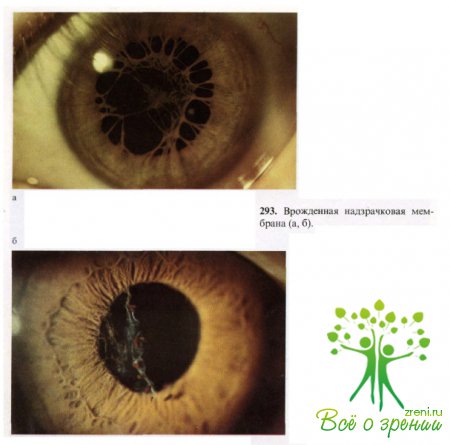

293. Врожденная надзрачковая мембрана (а, б).

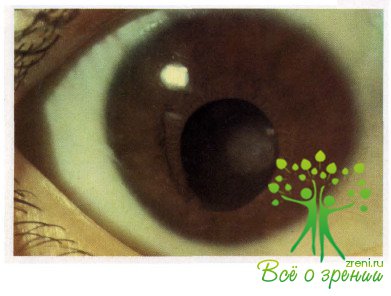

294. Врожденная эктопия зрачка с колобомой радужной оболочки, частичное помутнение хрусталика.

295. Врожденная эктопия зрачка с колобомой радужной оболочки.

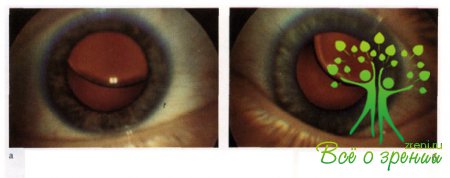

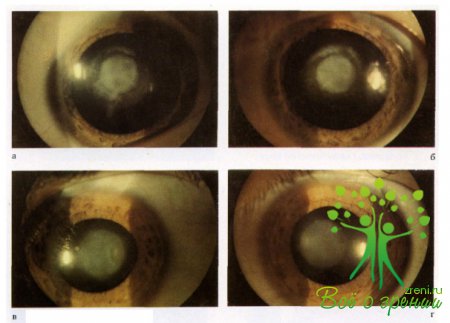

296. Врожденный, наследственный подвывих хрусталика на обоих глазах у двух братьев П.

а, б — у Александра;

в, г — у Олега.

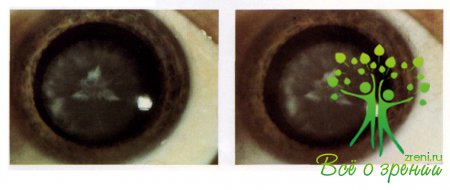

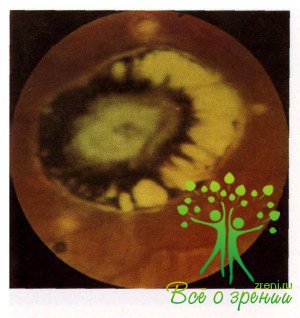

297. Врожденная катаракта с насыщенными помутнениями в области экватора в форме шпилек, насаженных на край мутного диска („наездники»).

298. Врожденная зонулярная ядерная катаракта (стереофото).

299. Врожденная зонулярная катаракта с помутнением задней капсулы в виде треугольника (стереофото).

300. Врожденная зонулярная катаракта с помутнением у полюса передней капсулы.

301. Абортивная форма врожденной зонулярной катаракты – саtаrаcta pulvurulentа zonularis, состоящая из густо расположенных точек, окружающих ядро.

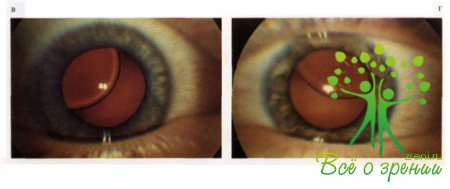

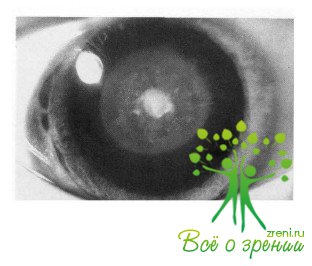

302. Врожденно-наследственные слоистые катаракты, прослеженные в 4 поколениях семьи Я. (тип наследования рецессивный).

Брат. Врожденная слоистая катаракта с уплотненным ядром:

а — правый глаз;

б — левый глаз. Сестра. Врожденная слоистая ‘катаракта с диаметром помутнения 5 мм;

в — правый глаз; г — левый глаз.

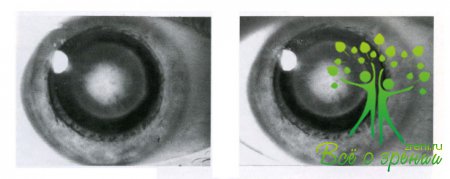

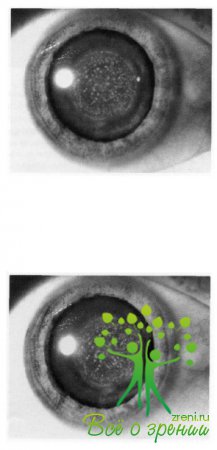

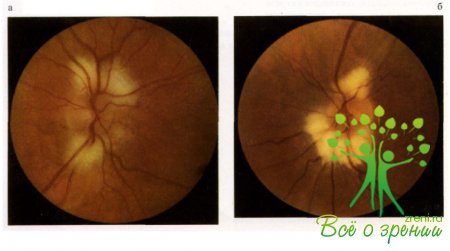

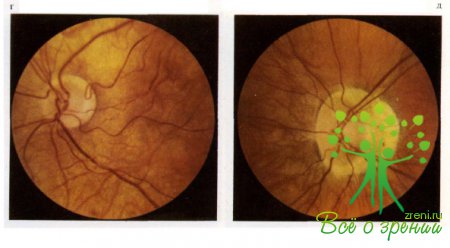

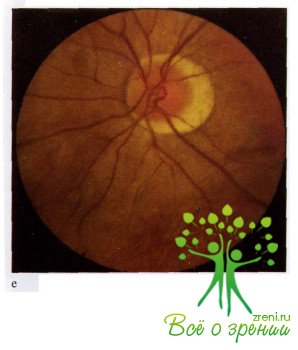

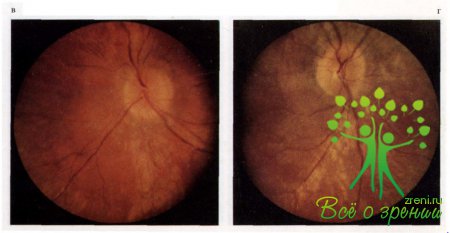

303. Остатки миелиновых волокон зрительного нерва при высокой врожденной миопии в семье П.

Отец:

а — правый глаз;

б-левый глаз. Сын:

в — правый глаз; сверху и снизу у диска зрительного нерва;

г — левый глаз.

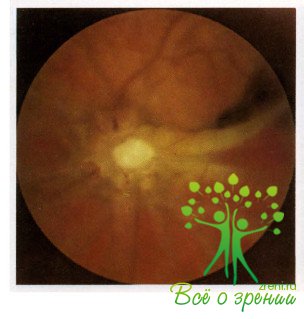

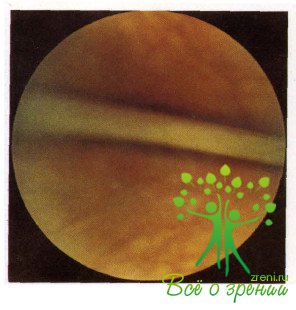

304. Аномалии развития глазного дна при врожденной наследственной миопии (тип наследования доминантный). Соединительная ткань прикрывает весь диск зрительного нерва и распространяется в макулярную область – membrane prepapilaris.

305. Аномалии развития глазного дна при врожденной наследственной миопии (тип наследования доминантный). Колобома входа диска зрительного нерва, истинная стафилома и недоразвитие сосудистой оболочки во внутриутробном периоде.

306. Аномалия развития глазного дна при врожденной нас- следственной миопии (тип наследования доминантный). Весь зрительный нерв прикрыт соединительной тканью, только в центре ее имеется просвет, через который виден участок нормального диска. Соединительная ткань покрывает и сосуды membrane prepapilaris.

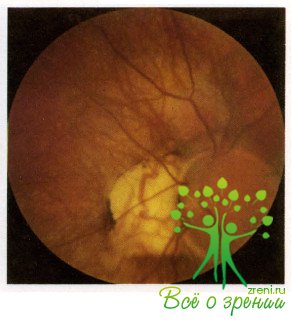

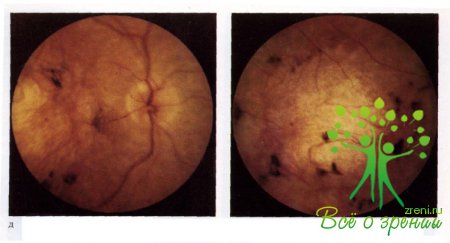

307. Аномалии развития глазного дна при врожденной, наследственной миопии (тип наследования рецессивный). Колобома макулярной области. Сосуды выходят из колобомы со стороны сосудистой оболочки и анастомозируют с сосудами сетчатки.

308. Аномалии развития глазного дна при врожденной наследственной миопии (тип наследования рецессивный). Врожденное отсутствие височной половины диска.

309. Гиперглиоз у диска зрительного нерва. Остатки артерии первичного стекловидного тела — а. hyaloidea.

310. Остатки а. hyaloidea.

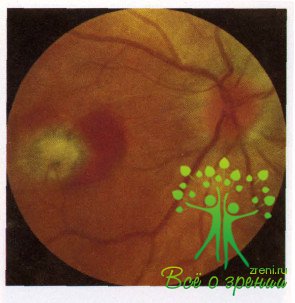

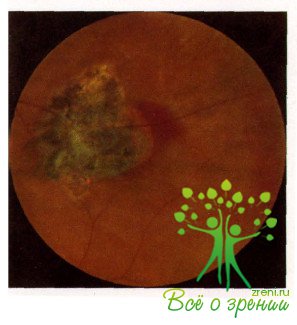

311. Изменения глазного дна при врожденной миопии с токсоплазмозом. Обширный хориоретинальный очаг в макулярной области с отложением пигмента.

312. Изменения глазного дна при врожденной миопии с токсоплазмозом. Обширный хориоретинальный очаг в макулярной области с отложением пигмента.

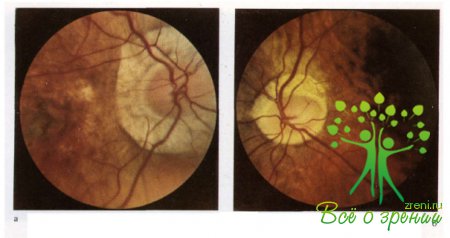

313. Изменения глазного дна при врожденной миопии в семье Е. (доминантный тип наследования). Мать:

а — правый глаз. Обширная миопическая стафилома, атрофия сосудистой оболочки, пигментация в макулярной области ;

б — левый глаз. Диск зрительного нерва овальной формы, обширный миопи- ческий конус. Отец:

в — левый глаз. Обширный миопический конус, пигментация макулярной области. Сын:

г — правый глаз. Обширный миопический конус у диска, недоразвитие сосудистой оболочки, недоразвитие макулярной области. Дочь:

д — правый глаз. Диск овальной формы, обширный миопический конус.

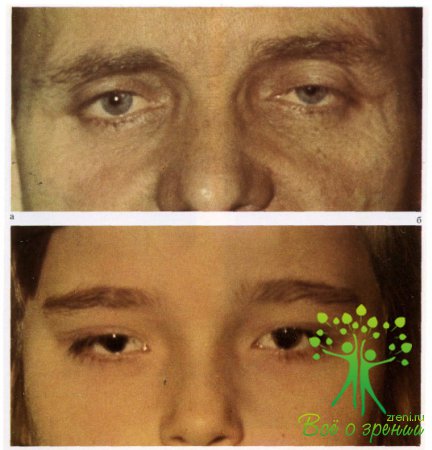

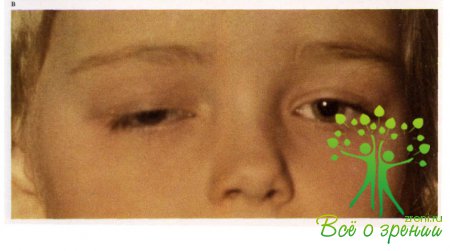

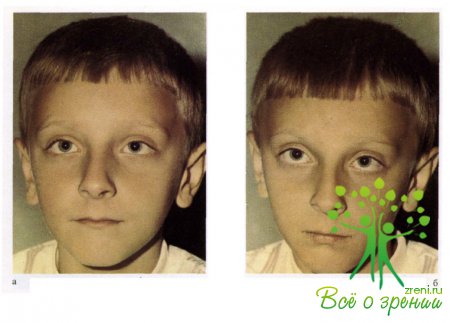

314. Врожденная миопия и птоз в семье Г. (доминантный тип наследования).

Отец:

а — врожденный птоз, высокая миопия. Старшая дочь:

б- врожценный птоз, высокая миопия. Младшая дочь:

в — врожденный птоз, высокая миопия. Отец:

г — глазное дно левого глаза, миопический конус. Старшая дочь:

д — глазное дно: правый глаз — миопический конус; легкая степень атрофии сосудистой оболочки у диска зрительного нерва. Младшая дочь:

е — глазное дно правого глаза, обширная колобома сосудистой оболочки у диска зрительного нерва.

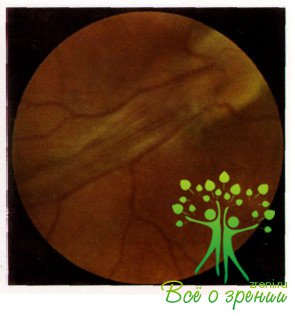

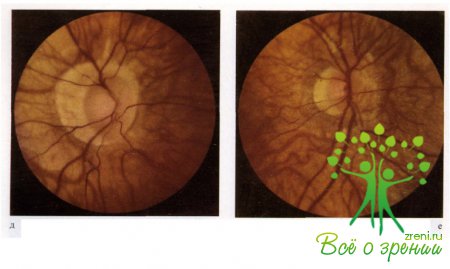

315. Изменения глазного дна при врожденной миопии у двух близнецов и их матери в семье Т. (доминантный тип наследования).

а — Юрий Т.;

б — Игорь Т. У Юрия Т.:

в — правый глаз: миопический конус, атрофия сосудистой в парапапиллярной области, альбинотичность глазного дна;

г — левый глаз: миопический конус с отложением пигмента. У Игоря Т.:

д — правый глаз: миопический конус, атрофия сосудистой оболочки в парапапиллярной области, альбинотичность глазного дна;

е — левый глаз: миопический конус, альбинотичность глазного дна;

ж-левый глаз: остатки первичного стекловидного тела. У матери близнецов:

з — правый глаз: обширный миопический конус, альбинотичность глазного дна.

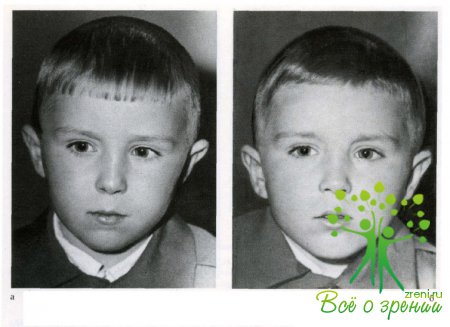

316. Врожденно-наследственное недоразвитие сосудистой оболочки у диска зрительного нерва, макулярной области, амблиопия, высокая гиперметропия в семье Ч.

а — Евгений Ч.;

б — Владимир Ч. У Евгения Ч.:

в — правый глаз. Недоразвитие и атрофия сосудистой оболочки у диска зрительного нерва, расширенное склеральное кольцо. У Владимира Ч.:

г — левый глаз. Недоразвитие и атрофия сосудистой оболочки в парапапиллярной области, выраженное по ходу сосудов, у матери близнецов

д — правый глаз. Недоразвитие сосудистой оболочки в макулярной области, пигментные очажки;

е — левый глаз: атрофия сосудистой оболочки в парамакулярной области, пигментарные очажки.

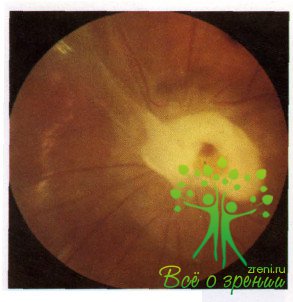

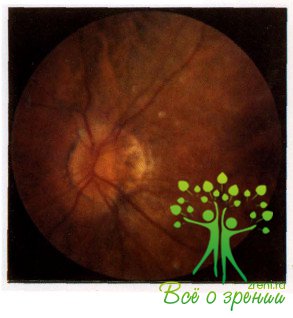

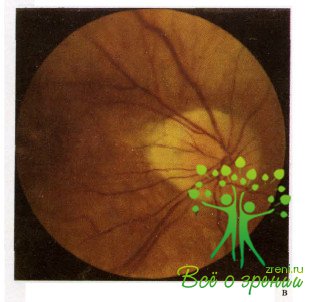

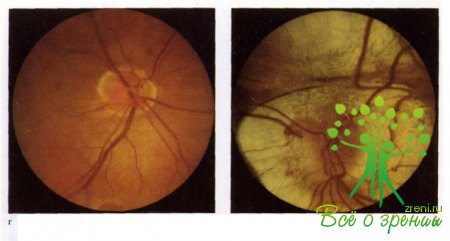

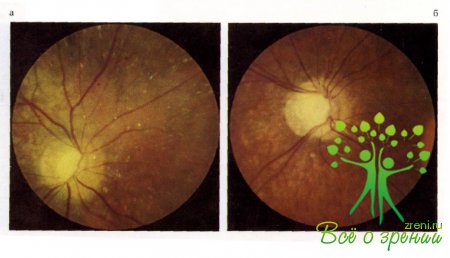

317. Врожденная наследственная атрофия и аплазия дисков зрительных нервов (аутосомно-рецессивный тип наследования).

У брата:

а — правый глаз. Врожденная аплазия и атрофия диска зрительного нерва. Ткань диска сохранена только в носовой части между сосудистым пучком и краем диска. В височной части на 3/4 обнажена решетчатая пластинка. Вокруг зрительного нерва — недоразвитие сосудистой оболочки кольцевидной формы. У сестры :

б — правый глаз: врожденная атрофия и аплазия диска зрительного нерва с более выраженным атрофическим участком в височной половине.

Источник