Двойная гемиплегия код по мкб

ДЦП не носит прогрессирующий характер, однако его симптомы часто остаются с человеком на всю жизнь и становятся причиной инвалидности. Что это такое ДЦП, каковы причины возникновения и основные симптомы заболевания.

Детский церебральный паралич (МКБ ДЦП 10 G80) представляет собой совокупность нарушений моторики приводящих к формированию двигательных дефектов и характеризующихся стабильным течением патологического процесса.

Детский церебральный паралич (МКБ ДЦП 10 G80) представляет собой совокупность нарушений моторики приводящих к формированию двигательных дефектов и характеризующихся стабильным течением патологического процесса.

Заболевание по современным представлениям имеет в своей основе повреждение или аномалии развивающегося головного мозга плода или новорожденного.

↯

Больше статей в журнале

«Заместитель главного врача»

Активировать доступ

Авторы, проводившие исследования по данной проблеме, указывают частоту встречаемости патологии как 2-3,6 случаев на тысячу детей, родившихся живыми.

ДЦП занимает первое место в ряду причин, приводящих в детстве к стойкой инвалидности.

Заболеваемость детским церебральным параличом прогрессивно возрастает в группе недоношенных и может достигать 25-30%, а при многоплодной беременности – 43%.

В РФ число зарегистрированных больных составляет 2,2-3,3 случая на 1000 новорожденных.

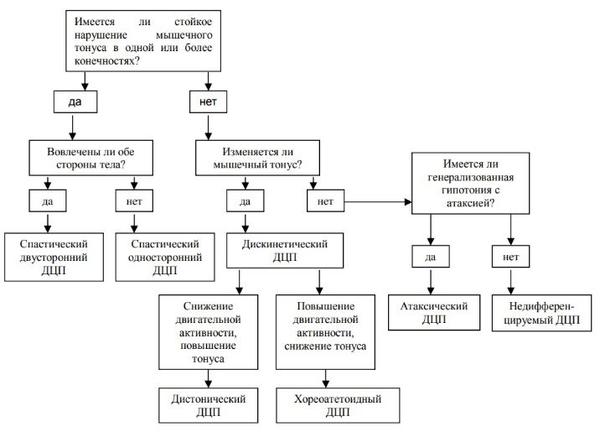

☆ Алгоритм оценки двигательных расстройств и нарушений при ДЦП в Системе Консилиум.

Скачать документ сейчас

Скачать документ сейчас

Этиология и патогенез

На современном этапе ДЦП (МКБ 10 G80) представляется полиэтиологической патологией. Главенствующей причиной исследователи считают повреждение либо аномалию строения головного мозга, возникшие на этапе внутриутробного развития и в период родов.

Четко выделяется различие процентного соотношения вклада в патогенез болезни пренатальных и перинатальных факторов. В первом случае он достигает восьмидесяти процентов.

Однако нередко наблюдается сочетание повреждения мозга плода в период беременности и в родах.

В литературе описывается около четырехсот патологических факторов, участвующих в возникновении патологии.

ДЦП: клинические рекомендации

Среди них в период внутриутробного развития оказывают негативное влияние следующие:

- экстрагенитальная патология, которой страдала мать в период беременности. Сюда относятся ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, анемии различного генеза;

- влияние вредных производственных факторов на репродуктивное здоровье обоих родителей;

- прием беременной женщиной фармакологических средств для лечения различных сопутствующих заболеваний;

- алкоголизм и наркомания у обоих родителей;

- перенесенные женщиной в период вынашивания плода травмы и инфекционные заболевания (в том числе из группы TORCH);

- резус-конфликт и несовместимость матери и плода по другим эритроцитарным антигенным системам;

- акушерские осложнения беременности: преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, различные виды предлежания последней, стремительные и затяжные роды, слабость родовой деятельности и т. д.

Все вышеперечисленные факторы способствуют нарушению кровотока в системе мать-плацента-плод и формированию хронической внутриутробной гипоксии плода.

Дефицит кислорода, возникший в развивающемся мозге, пагубно действует на протекающие в нейронах метаболические и энергетические процессы, в том числе связанные с синтезом ДНК и РНК.

Наряду с ХВГП немаловажную роль в развитии ДЦП (МКБ 10 код G80) играет механическая родовая травма черепа, мозга и его оболочек.

Однако необходимо учитывать, что этот этиологический фактор прочно связан с дефектами развития плода. Влияние генетических аномалий на формирование патологии в настоящий момент изучается.

Под маской детского церебрального паралича могут скрываться недифференцированные наследственные синдромы.

Прогрессирование даже классической формы заболевания должно настораживать в отношении наличия у пациента нейродегенеративных патологий.

Классификация

В РФ чаще других используется классификация ДЦП (код МКБ 10 G80), разработанная К. А. Семеновой, включающая следующие формы:

- двойную гемиплегию;

- гиперкинетическую форму;

- атонически-астатическую форму;

- гемиплегическую форму.

Этот же автор выделяет в течении детского церебрального паралича три последовательные стадии: раннюю (до четырех-пятимесячного возраста), начальную (от полугода до трех лет) и позднюю резидуальную стадию (возраст старше трех лет).

Разработана классификация ДЦП, основанная на градации функциональных нарушений и оценивающая их тяжесть по шкале от первого (ходьба без ограничений) до пятого уровня (передвижение только с помощью окружающих/инвалидной коляски).

Используйте интерактивный конструктор, чтобы получить готовый протокол ведения пациента на основе последних клинических рекомендаций Минздрава РФ.

Клиническая картина

Клиническая картина ДЦП (код МКБ 10 G80) определяется формой заболевания, каждой при этом соответствует своя группа неврологических нарушений.

Название формы ДЦП | Спастическая диплегия (болезнь Литтла) | Двойная гемиплегия | Спастическая гемиплегия | Дискинетическая | Атаксическая |

Код формы по МКБ-10 | G80.1 | G80.0 | G80.2 | G80.3 | G80.4 |

Симптомы |

|

|

|

|

|

В статье вы найдете только несколько готовых образцов и шаблонов.

В Системе «Консилиум» их более 5000.

Успеете скачать всё, что нужно, по демодоступу за 3 дня?

Активировать

Диагностика

Клинические рекомендации регламентируют при ДЦП проведение ряда диагностических мероприятий:

- при сборе жалоб и анамнеза выявляются явные различия симптоматики у разных пациентов, что напрямую связано с топографией повреждений головного мозга;

- при физикальном обследовании выявляется гипертонус мышц, гиперрефлексия, симптомы задержки психомоторного развития, изменения со стороны черепно-мозговых нервов;

- с целью визуализации патологических очагов в головном мозге необходимо проведение МРТ. В сравнении с КТ метод отличается большей чувствительностью и выявляет изменения на ранних этапах;

- рекомендуется проведение видео-ЭЭГ-мониторинга сна и бодрствования;

- при наличии контрактур рекомендуется рентгенография пораженных сегментов конечностей с последующей консультацией ортопеда;

- при выявлении стигм дизэмбриогенеза показан осмотр генетика.

В январе вступил в силу закон о клинических рекомендациях. Пять положений клиники должны учесть уже в 2019 году.

Кто будет создавать рекомендации, как их применять в работе и что станет обязанностью начмеда, читайте в журнале «Заместитель главного врача»

Лечение

В лечении ДЦП у взрослых (код по МКБ 10 G80) и детей используется стратегия комплексного подхода.

Пациентам для снятия спастических изменений мышечного тонуса показано назначение миорелаксантов – толперизона, тизанидина, баклофена, диазепама, препаратов ботулинического токсина.

В качестве дополнения используются противосудорожные, вазоактивные, метаболические средства, а также ноотропы и витамины.

При неэффективности консервативных мер при ДЦП применяются нейрохирургические вмешательства: селективная дорзальная ризотомия, хроническая эпидуральная стимуляция спинного мозга, имплантация интратекальной баклофеновой помпы.

Немаловажную роль в терапии заболевания играют методы реабилитации:

- массаж;

- лечебная гимнастика;

- кинезотерапия;

- физиотерапия;

- иппотерапия;

- акупунктура.

Прогноз

Прогноз лечения детского церебрального паралича определяется индивидуально и во многом зависит от конкретной формы заболевания.

Так, наиболее значимыми факторами являются сохранность интеллекта и речи. Немаловажную роль играет объем неврологического дефицита, а также степень расстройства функции рук.

К преждевременному летальному исходу приводят грубые спастические нарушения, а также низкий коэффициент интеллекта и отсутствие интеграции в социальную среду.

Профилактика

Антенатальная охрана плода – основной комплекс мероприятий по профилактике развития детского церебрального паралича.

К ним относятся: сохранение соматического и репродуктивного здоровья будущих матерей, обследование беременных женщин на наличие инфекционных заболеваний, иммунологического конфликта по системе резус и AB0, а также пороков развития и генетических аномалий со стороны плода.

Источник

Комментарии

Опубликовано в журнале: «Практика педиатра» Октябрь, 2014.

С.А. Немкова, ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва, д. м. н.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, дети, лечение, реабилитация, Пантогам®

Keywords: cerebral palsy, children, treatment, rehabilitation, Pantogam®

Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание, возникающее в результате поражения головного мозга в перинатальном периоде или вследствие аномалии его развития и характеризующееся нарушениями двигательных и статокинетических функций, а также психоречевыми и сенсорными расстройствами [11].

КЛАССИФИКАЦИИ ДЦП:

Согласно Международной статистической классификации МКБ-10, выделяются:

G 80.0 – Спастический церебральный паралич.

G 80.1 – Cпастическая диплегия.

G 80.2 – Детская гемиплегия.

G 80.3 – Дискинетический церебральный паралич.

G 80.4 – Атаксический церебральный паралич.

G 80.8 – Другой вид детского церебрального паралича.

G 80.9 – Детский церебральный паралич неуточненный.

Клиническая классификация К.А. Семеновой включает следующие формы ДЦП: двойная гемиплегия, спастическая диплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма, смешанные формы [14].

Частота форм ДЦП составляет: спастическая диплегия – 69,3%, гемипаретическая форма – 16,3%, атонически-астатическая форма – 9,2%, гиперкинетическая форма – 3,3%, двойная гемиплегия – 1,9% [12].

Ранними проявлениями ДЦП являются:

задержка двигательного и психоречевого развития, отсутствие или задержка редукции врожденных и тонических рефлексов, а также формирования установочных рефлексов, нарушения мышечного тонуса, повышение сухожильных рефлексов, появление патологических установок и синкинезий.

Ранняя клинико-неврологическая диагностика ДЦП во многом основана на знании врачом последовательности формирования этапов нервно-психического развития ребенка 1 года [1]: 1 месяц – ребенок пытается удерживать голову, фиксировать взгляд, выражены врожденные рефлексы; 2 месяца – кратковременно удерживает голову на животе и в вертикальном положении, фиксирует взор, гулит, физиологическая астазия-абазия; 3 месяца – держит голову, прослеживает за предметом, ослабляет хватательный рефлекс и пытается произвольно удерживать вложенную игрушку, на животе опирается на предплечья; 4 месяца – поворачивает голову в направлении звука, тянется и берет игрушку, поворачивается на бок, присаживается и сидит с поддержкой за руки, произносит гласные звуки; 5 и 6 месяцев – сидит с поддержкой за 1 руку или кратковременно самостоятельно, поворачивается со спины на бок и живот, различает знакомые лица, появляются первые слоги; 7 и 8 месяцев – сидит самостоятельно, встает на четвереньки, пытается кратковременно стоять у опоры; 9 и 10 месяцев – встает на колени с поддержкой, стоит и пытается передвигаться у опоры, кратковременно стоит самостоятельно, говорит первые слова; 11 и 12 месяцев – ходит с поддержкой за 1 ручку и пытается ходить самостоятельно, выполняет простые инструкции, говорит несколько слов, пытается самостоятельно есть ложкой.

Оценка степени задержки моторного и психоречевого развития:

до 3 месяцев – легкая, 3–6 месяцев – среднетяжелая, более 6 месяцев – тяжелая.

Корректирующие коэффициенты при недоношенности:

до 1 года – добавляется срок недоношенности в месяцах, с 1 года до 2 лет – добавляется половина срока недоношенности в месяцах [11].

Для двигательного развития здорового ребенка характерна определенная последовательность, которая проявляется угасанием безусловных рефлексов, формированием установочных (выпрямляющих) рефлексов, совершенствованием реакций равновесия.

Одним из ранних признаков ДЦП является нарушение своевременной редукции (в 2 месяца у доношенных детей, в 3–4 месяца – у недоношенных) безусловных рефлексов – ладонно-ротового, хоботкового, Моро, опоры и автоматической походки, позотонических реакций (лабиринтного, а также шейных тонических асимметричного и симметричного рефлексов). По мере угасания безусловных рефлексов, уже с 1 месяца жизни, формируются установочные рефлексы (лабиринтный установочный, цепные шейные установочные и др.), которые обеспечивают повороты и выпрямление туловища и совершенствуются до 10–15 месяцев. У больных ДЦП тонические рефлексы могут сохраняться пожизненно, что тормозит формирование установочных рефлексов, произвольной двигательной активности, реакций равновесия и приводит к развитию патологического позного стереотипа [11, 12, 14].

Нарушение мышечного тонуса является одним из ранних признаков формирующегося ДЦП [2, 11, 14]. Сохраняющийся после 4 месяцев гипертонус мышц, асимметричная поза наблюдаются при последствиях перинатальных поражений ЦНС, угрозе ДЦП (его спастических форм). Поза «распластанной лягушки» отмечается при диффузной мышечной гипотонии у недоношенных детей, при перинатальных поражениях ЦНС, угрозе атонически-астатической формы ДЦП.

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

При спастической диплегии в анамнезе часто встречается недоношенность (67%), в клинической картине отмечается тетрапарез (нижние конечности поражены в большей степени, чем верхние), резко повышен тонус мышц конечностей, тела, языка, высокие сухожильные рефлексы, усилены тонические рефлексы, наблюдаются патологические установки и деформации конечностей, формируется спастическая походка с перекрестом, при этом ходят самостоятельно только половина больных, с опорой – 30%, остальные передвигаются в коляске. Характерны нарушения речи в виде спастической дизартрии, патология зрения у 70% больных (аномалии рефракции, атрофия зрительного нерва, косоглазие) [2, 12, 14].

Гемипаретическая форма часто обусловлена родовой травмой, в клинике отмечается спастический гемипарез, при этом верхняя конечность страдает больше, чем нижняя, наблюдаются укорочения и гипотрофии пораженных конечностей, гемипаретическая походка, поза Вернике – Манна со сгибанием руки и разгибанием ноги («рука просит, нога косит»), деформации стоп и контрактуры с одной стороны, высока частота симптоматической эпилепсии (около 35% случаев).

Гиперкинетическая форма часто является исходом билирубиновой энцефалопатии ввиду ядерной желтухи, которая развивается у доношенных новорожденных при уровне билирубина в крови 428–496 мкмоль/л, у недоношенных – при 171–205 мкмоль/л. Характерны насильственные непроизвольные движения (гиперкинезы) конечностей и туловища, которые усиливаются при волнении и исчезают во сне. Гиперкинезы появляются сначала в языке (в возрасте 3–6 месяцев), далее распространяются на лицо, а затем к 2–6 годам – на туловище и конечности. Отмечаются нарушениям мышечного тонуса по типу дистонии, часты вегетативные расстройства, гиперкинетическая дизартрия, нейросенсорная тугоухость (у 30–50%).

Атонически-астатическая форма характеризуется низким тонусом мышц, нарушением координации движений и равновесия, а также избыточным объемом движений в суставах конечностей.

Двойная гемиплегия – самая тяжелая форма ДЦП, проявляющаяся грубыми нарушениями моторики, повышением мышечного тонуса, сухожильных рефлексов, тяжелыми нарушениями речи, психическим развитием детей на уровне умственной отсталости [12, 14].

Наиболее значимые осложнения ДЦП:

ортопедо-хирургические, когнитивные и сенсорные расстройства (у 80%), эписиндром (у 35%), нарушения поведения, невротические расстройства (у 2/3 пациентов), синдром вегетативной дисфункции (более чем у 70%) [11, 12, 14].

Ведущими принципами реабилитации ДЦП являются:

раннее начало, комплексный мультидисциплинарный подход, дифференцированный характер, непрерывность, длительность, этапность, преемственность. Восстановительное лечение больного ДЦП должно проводиться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и включать следующие направления [2, 6, 11, 12, 14]:

1. Медицинская реабилитация: медикаментозная терапия, лечебная физкультура и массаж (классический, сегментарный, периостальный, соединительнотканный, круговой трофический, точечный), Войта-терапия, нейро-развивающая система Б. и К. Бобат; использование лечебно-нагрузочных костюмов («Адели», «Гравистат», «Регент», «Спираль»), пневмокостюмов («Атлант» и др.), механотерапия (упражнения с применением тренажеров и специальных устройств, в том числе, роботизированных комплексов (Lokomat и др.), физиотерапия (электротерапия – электрофорез и электромиостимуляция, магнитотерапия, парафин-озокеритные аппликации, грязелечение, гидрокинезиотерапия, иглорефлексотерапия), ортопедо-хирургическое и санаторно-курортное лечение.

2. Психолого-педагогическая и логопеди ческая коррекция (психокоррекция, сенсорное воспитание, занятия с логопедом-дефектологом, кондуктивная педагогика А. Пето, метод Монтессори, работа с семьей и т. д.).

3. Социально-средовая адаптация.

Медикаментозная терапия при ДЦП включает [6, 8, 11, 12, 14]:

- Препараты, оказывающие нейротрофическое и ноотропное действие (Пантогам®, кортексин, церебролизин, ноотропил, фенибут).

- Препараты, улучшающие общую церебральную гемодинамику и микроциркуляцию (кортексин, циннаризин, актовегин, трентал, инстенон и др.).

- Препараты, улучшающие метаболизм в нервной системе, репаративное и рассасывающее действие (АТФ, лидаза, стекловидное тело, дери-нат натрия и др.).

- Антиковульсанты.

- Препараты, нормализующие мышечный тонус (при гипертонусе – мидокалм, бакло-фен, препараты ботулотоксина; при гипотонии – прозерин, галантамин).

- Препараты, уменьшающие гиперкинезы (Пантогам®, фенибут, наком, тиопридал).

- Витамины (В1, В6, В12, С, нейромультивит, аевит и др.).

Ноотропным препаратом с широким спектром клинического действия, сочетающим ней-рометаболический, нейропротекторный и ней-ротрофический эффекты, является Пантогам® («ПИК-ФАРМА») [9, 10, 16]. Пантогам® включен в клинические рекомендации по лечению ДЦП (2014) [6]. Преимуществом применения Пантогама является наличие фармакологической формы выпуска как в виде таблеток, так и 10% сиропа, что позволяет использовать его с первых дней жизни у детей с перинатальным поражением ЦНС с целью профилактики и лечения ДЦП. Пантогам® – препарат гопантеновой кислоты (естественного метаболита ГАМК) – удачно сочетает мягкий психостимулирующий, умеренный седативный, противосудо-рожный и дезинтоксикационный эффекты [8].

Механизмы действия Пантогама: непосредственно влияет на ГАМК-В-рецепторы, потенцирует ГАМК-эргическое торможение в ЦНС; регулирует нейромедиаторные системы, стимулирует метаболические и биоэнергетические процессы в нервной ткани; снижает уровни холестерина и бета-липопротеидов в крови [8].

Спектр клинического применения Пантогама при перинатальных поражениях ЦНС и ДЦП включает:

1) когнитивные нарушения, в том числе задержку психоречевого развития и умственную отсталость, раннюю послеоперационную когнитивную дисфункцию, речевые расстройства;

2) задержку моторного развития, двигательные нарушения;

3) невротические и неврозоподобные расстройства, эмоциональные нарушения;

4) ДЦП в сочетании с эпилепсией (поскольку Пантогам®, в отличие от большинства ноо-тропных препаратов, не вызывает снижения порога судорожной готовности);

5) гиперкинезы (Пантогам® применяется в виде длительной монотерапии – до 4–6 месяцев, в случае недостаточной эффективности – в составе комплексной терапии с тиопридалом), экстрапирамидные побочные эффекты нейролептической терапии;

6) астенический синдром, снижение умственной и физической работоспособности;

7) синдром вегетативной дисфункции;

8) болевой синдром (в составе комплекс ной терапии).

Показана высокая эффективность применения Пантогама у детей, имеющих осложненный перинатальный анамнез, в комплексной реабилитации двигательных и когнитивных расстройств (с улучшением показателей психомоторной деятельности и зрительно-моторной координации на 10–45%, кратковременной памяти – на 20–40%, внимания – на 30%), нарушений сна [4, 5, 8, 10, 16]. Показано, что применение Пантогама у детей с дисфазией развития (алалией), возникшей в результате перинатального поражения ЦНС, способствует улучшению речевых показателей более чем в 3 раза [7]. Выявлено, что использование Пантогама в послеоперационном периоде эффективно нивелирует проявления послеоперационной когнитивной дисфункции с восстановлением показателя концентрации внимания и его последующим улучшением у 30% пациентов в 2,5 раза [13].

У детей с перинатальной патологией и ДЦП одной из ведущих задач патогенетической фармакотерапии является повышение энергетического потенциала мозга с применением метаболически активных средств. Препарат L-карнитина — Элькар® («ПИК-ФАРМА») — является стимулятором энергетического обмена, обладает антиоксидантными, анаболическими, дезинтоксикационными свойствами, а также нейропротективным и нейромодулирующим действием [3, 15].

Исследования эффективности применения Элькара у детей с перинатальной патологией свидетельствовали о снижении у них возбудимости, нормализации вегетативных функций, улучшении росто-весовых показателей и двигательно-рефлекторной сферы, психического развития, ЭЭГ [3]. При патологической билирубинемии новорожденных отмечен более быстрый регресс желтухи на фоне приема Элькара со снижением непрямого билирубина в крови [3, 15].

У больных ДЦП при использовании Элькара в процессе комплексной реабилитации повысилась толерантность как к психическим, так и физическим нагрузкам, улучшилась координация, нейросенсорные процессы (острота зрения и слуха), речевые, вегетативные функции, ЭКГ и ЭЭГ (с нормализацией коркового электрогенеза, редукцией эпилептических проявлений) [3]. У больных ДЦП, получавших Элькар® в пре- и постоперационном периоде ортопедо-хирургического лечения, отмечалось заметное улучшение трофики кожи, уменьшение послеоперационных осложнений, необходимости использования анальгетиков [3].

Таким образом, ранняя диагностика и комплексное лечение способствуют повышению эффективности реабилитационных мероприятий, снижению инвалидизации и повышению социальной адаптации детей с церебральным параличом.

Список литературы находится в редакции.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Источник