Асфиксия странгуляционная код мкб

Т71 Асфиксия (вследствие удушения, сдавления)

Различают

четыре стадии механической асфиксии (повешение, удавление петлей, удавление

руками):

1.

Сознание сохранено, дыхание шумное, глубокое с форсированным выдохом и участием

вспомогательной мускулатуры, иногда аритмичное; выраженный цианоз кожи,

отечность лица, кожа лица синюшно-багрового цвета, петехиальные кровоизлияния в

склеры и конъюнктивы, повышение АД, набухшие вены шеи, тахикардия. Возможны

признаки перелома в шейном отделе позвоночника.

2.

Отсуствие сознания, мидриаз без реакции на свет, гипертонус мускулатуры,

судороги, тахикаридия сменяется брадикардией, гипотензия, редкое дыхание,

непроизвольное мочеиспускание.

3.

Агональное дыхание, редкий пульс, АД снижено до критических цифр.

4.

Дыхание отсутсвует, единичные сердечные сокращения (агональные комплексы),

смерть.

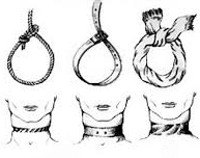

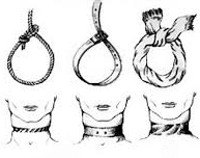

Status

localis. При удушении веревочной петлей: наличие на шее

странгуляционной борозды (багрово-бурого цвета) с возможным повреждением

(отслоением) эпидермиса. При удушении руками: полулунные и продольные ссадины,

округлые кровоподтеки на коже передне-боковых поверхностях шеи.

ПОМОЩЬ:

Устранение

причины асфиксии.

Иммобилизация

воротниковой шиной.

Ингаляция

кислорода. Пульсоксиметрия.

Катетеризация

вены.

Натрия

хлорид 0,9%-

250 мл в/в капельно

Преднизолон 120-150 мг или

Дексаметазон 16-20 мг в/в

Цитофлавин 10 мл в разведении

Натрия хлорида 0,9%-250 мл в/в капельно 60-90 капель в минуту или МЕКСИДОЛ 5%-5мл (250

мг) в/в.

При

судорогах:

Диазепам (Реланиум) 0,5% — 2

мл в/в.

При

недостаточном эффекте:

Диазепам (Реланиум) 0,5% —

2-4 мл в/в (для линейн. бригад);

Тиопентал

натрия 200-400

мг в/в (для реанимационных бригад)

При

недостаточном эффекте:

Пипекурония

бромид 4

мг в/в (для реанимационной бригады), затем ИВЛ/ВВЛ.

При

нарастающем отеке гортани:

Применение ларингеальной

трубки противопоказано

Перед

интубацией:

Атропина

сульфат 0,1%

— 0,5-1 мл в/в.

Мидазолам (Дормикум) 1 мл (5

мг) или Диазепам (Реланиум) 2 мл (10 мг) в/в

Фентанил 50-100

мкг в/в или Пропофол (для реаним. бригад) 2 мг/кг в/в.

Санация

верхних дыхательных путей.

Интубация

трахеи, ИВЛ / ВВЛ.

Попытка

интубации трахеи должна быть однократной.

При

невозможности интубации трахеи:

Коникотомия,

ИВЛ/ВВЛ.

Пипекурония

бромид 4

мг в/в (для реанимационной бригады)

При коме

(без признаков нарастающего отека гортани):

Перед

интубацией:

Атропина

сульфат 0,1%

— 0,5-1 мл (0,5-1 мг) в/в.

Мидазолам (Дормикум) 1 мл (5

мг) или Диазепам (Реланиум) 2 мл (10 мг) в/в (при коме более 6 баллов по шк.

Глазго)

Санация

верхних дыхательных путей.

Интубация

трахеи или применение ларингеальной трубки.

ИВЛ / ВВЛ

Пипекурония

бромид 4

мг в/в (для реанимационной бригады).

Тактика

Госпитализация

на носилках. При отказе от госпитализации – актив на «03» через

2 часа. При повторном отказе от госпитализации актив в ОКМП.

~~~~~~~~~

Мужчина 30 лет обнаружен женой без признаков жизни, висящим в

петле. В кармане брюк умершего обнаружена предсмертная записка. Сразу же

вызвана СМП и полиция. Со слов жены, муж стоял на учете у нарколога, пил

запоями. В течение месяца употреблял алкоголь, в последние пять дней

воздерживался, плохо спал или вообще не спал по ночам.

Объективно. Тело мужчины находится в вертикальном положении, подвешено

под потолком комнаты частного дома, ноги (не) касаются пола. На шее затянута

веревочная петля, веревка натянута, закреплена на люстре. Брюки в области паха

мокрые, запах кала. Сознание отсутствует. Дыхание не определяется. Сердечные

тоны не выслушиваются. Пульс на сонных артериях не определяется. Зрачки

расширены, определяется положительный симптом Белоглазова. Кожа теплая на

ощупь. Трупных пятен нет (трупные пятна в стадии … в области … ). Лицо

синюшное, на коже и коньюнктивах имеются мелкие кровоизлияния. (После

перерезания петли на коже шеи – странгуляционная борозда толщиной

приблизительно 7 мм.) Трупное окоченение в мышцах лица не выражено.

Других телесных повреждений не выявлено.

Ds.

Констатация смерти (время констатации) (Т71)

О констатации смерти сообщено в местное отделение полиции

Источник

Связанные заболевания и их лечение

Описания заболеваний

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Синонимы диагноза

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Неотложная помощь

- Прогноз

- Профилактика

- Список литературы

Другие названия и синонимы

Механическая асфиксия, Удавление, Удушение.

Названия

Название: Странгуляционная асфиксия.

Странгуляционная асфиксия

Синонимы диагноза

Механическая асфиксия, Удавление, Удушение.

Описание

Удушение удушения. Это форма механической асфиксии, которая возникает в результате сдавливания кровеносных сосудов и дыхательных путей в верхних отделах. Это является результатом удушения с использованием самозажимной петли или сужения. Это сопровождается развитием судорог, потерей сознания, нарушением дыхания или остановкой дыхания, непроизвольным стулом и мочеиспусканием, диффузным кожным цианозом. При сжатии более 4-5 минут наступает смерть. Патология диагностируется визуально по наличию характерных симптомов и узкого места. Специфическое лечение: освобождение шеи, адекватное дыхание с помощью искусственной вентиляции легких или кислородной инсуффляции, полное расслабление с помощью препаратов типа кураре, симптоматическая терапия.

Странгуляционная асфиксия

Дополнительные факты

Удушающая асфиксия (механическая, удушья) характеризуется выраженным ослаблением кровотока в головном мозге, снижением концентрации кислорода и выраженной гипоксией. В зависимости от типа используемого типа шарнир может быть полным или неполным. С диагнозом: попытка отстранения или последующие преступные действия. Количество случаев суицидального удушения увеличивается весной и осенью, при обострении у психиатрических больных и высокой распространенности депрессивных расстройств. Около 70% людей, которые выбирают этот метод самоубийства, являются мужчинами. Ситуации, связанные с уголовными преступлениями, чаще возникают в крупных городах.

Причины

Непосредственной причиной удушья является механическое сжатие верхних дыхательных путей и кровеносных сосудов удушающим предметом, который может представлять собой самозажимающуюся или самозажимающуюся петлю. В этом случае возникает механическое препятствие притоку крови к мозгу, нарушается целостность колец трахеального хряща. Криминогенное подавление происходит во время грабежа, покушения на убийство. Следующие факторы предрасполагают к попыткам самоубийства:

• Проблемы в личной жизни. Подобные мотивы чаще встречаются у людей в возрасте 15-29 лет. Подростки, которые испытывают трудности в отношениях с родителями, страдают от неудовлетворенной любви и являются последователями разных ориентаций, пытаются покончить жизнь самоубийством. Это связано с возрастной или конституциональной незрелостью психики, желанием оторваться от существующих трудностей.

• Психические заболевания. Попытки самоубийства при психических заболеваниях широко распространены, их число достигает 50% от общего числа случаев. Люди, находящиеся в маниакальной фазе МДП, у которых диагностирована шизофрения и алкогольный психоз, не знают о своих действиях, они пытаются убить себя. Чаще всего попытки самоубийства происходят с обострениями.

• Безвыходные ситуации. Обстоятельства, при которых возможно самоубийство, включают банкротство, бедность, потерю единственного источника дохода, потерю жилья или возможности приобретения. Добровольные смерти часто совершаются людьми, которые боятся наказания за свои действия, которым грозит уголовное преследование, в том числе пожизненное или, по их мнению, слишком длительное тюремное заключение.

• Психологический стресс. Есть случаи, когда самореклама совершалась людьми, которые недавно развелись, подверглись сексуальному насилию и которым необходимо совершить неприемлемое для них действие (убийство, предательство). Возможны и другие причины, в сочетании с наличием сильного психологического шока, от которого жертва не смогла выжить.

• Серьезные соматические заболевания. Значительное количество попыток самоубийства предпринимаются пациентами, которые страдают от неизлечимых раковых процессов. Самоубийство среди этих пациентов — способ ускорить неизбежное, остановить мучения, вызванные сильной болью. Прекращение независимо от существования практикуют также пациенты с патологиями, снижающими качество жизни: слепота, паралич конечностей.

Патогенез

Подавление является полным или неполным. В первом случае тело полностью находится в воздухе; во втором он частично опирается на некоторую поверхность. Смерть или тяжелая гипоксия могут возникнуть в обеих ситуациях, поскольку сонные артерии сдавлены даже при нагрузке 4-5 кг, позвоночные — 15-20 кг. С ударной силой (прыжок со стула) и низким расположением удушающего агента происходит перелом подъязычной кости и полуколец трахеи. Плавное затягивание петли не приводит к таким последствиям.

В момент остановки кровотока нарушения газообмена типа гипоксемии и гиперкапнии быстро нарастают, возникает кратковременный спазм сосудистой сети с последующим ее постоянным расширением. Наблюдается значительное повышение венозного давления в мозговых бассейнах. Вскрытие показало множественные небольшие кровоизлияния в ретробульбарную ткань, толщину грудино-сосцевидной и подключичной мышц и межпозвоночных дисков. Разрывы в интиме сонных артерий, участки некроза мозговой ткани (ишемический инсульт) могут быть обнаружены.

Классификация

Удушающая асфиксия приводит к смерти в несколько этапов. Каждый из них длится 30-60 секунд. Иногда процесс затягивается до 10 минут. Продолжительность времени до наступления клинической смерти зависит от положения мертвой хватки, механических свойств материала, из которого изготовлена петля, и толщины травматического агента. Человек умирает быстрее всего, когда канавка проходит над гортанью. В этом случае происходит сдавление каротидного синуса, сосудистый коллапс и рефлекторная остановка дыхания. Последствия удушения напрямую зависят от того, когда оно было прервано. Специалисты по клинической реанимации различают следующие уровни удушья: Для него характерны появление тахикардии, признаки умеренной дыхательной недостаточности, цианоз кожи, вовлечение в процесс дыхания межреберных мышц, трепетание ноздрей, повышение артериального и венозного давления. Осознание сохраняется, психическое состояние может изменяться. В большинстве случаев это не имеет долгосрочных последствий. Развивается через 2-3 минуты с полным торможением и через 1-2 минуты с неполным. Дыхание редкое, возникают мышечные спазмы. Непроизвольное мочеиспускание, возможны испражнения. Сознание потеряно или пациент глубоко ошеломлен. Спасены на этом этапе, затем развиваются нарушения чувствительности, умеренные неврологические изменения. Продолжительность колеблется от нескольких секунд до 1-2 минут. Есть временная остановка дыхания, это явление называется окончательным перерывом. Сохраняются судорожные сокращения мышц и атония сфинктера, артериальное давление падает до критически малых и неопределяемых значений. Диффузный цианоз растет. Реанимированные пациенты затем страдают от серьезных нарушений центральной нервной системы. Спонтанное дыхание возобновляется, но имеет патологический характер (Чейна-Стокса или Куссмаула). Через несколько минут дело доходит до полного прекращения. Сопровождается остановкой сердца. С диагнозом клиническая смерть. У пациентов, которые смогли сэкономить, обнаруживаются симптомы постреанимационной болезни, неврологический дефицит, а в некоторых случаях смерть мозга (декортикация).

Симптомы

После устранения травмирующего фактора давление приводит к появлению определенного комплекса симптомов. У большинства пациентов сознание отсутствует. При его сохранении человек ведет себя неадекватно, он агрессивен. Исключение составляют случаи удушения, которые могли прерваться на первом этапе. Травма, характерная для травмы, видна на шее — дроссельная канавка. Скелетные мышцы напряжены, отмечаются постоянные судороги. Петехиальная сыпь обнаруживается на склере и конъюнктиве глаза, а также на слизистой оболочке полости рта, верхнем и среднем гребнях желобка.

У пациента дыхание аритмичное, иногда прерывистое. Когда удушение проводится с помощью не затягивающихся петель, развивается анизокория, вызванная односторонним сдавливанием симпатического нерва. Осмотр позволяет выявить положительный симптом Миновичи — прикус кончика языка передними зубами во время приступов. Жидкость сахарозы выделяется из носовых ходов, повышается или резко снижается артериальное давление, появляется тахикардия, нарушение коронарного ритма.

Судороги.

Возможные осложнения

Постгипоксическая энцефалопатия является частым осложнением удушающей асфиксии. Это происходит у более чем 70% людей, которые были задушены II-IV степенью. Тяжесть последствий напрямую зависит от стадии, на которой пострадавший был спасен, и от времени, необходимого для исправления газового состава крови. Патология проявляется хроническими головными болями, снижением умственных способностей, умственной нестабильностью, приступами паники или нападениями.

Повреждение центральной нервной системы вызывает соматические сбои. У 20-40% людей развивается паралич и парез в различной степени. Возможно нарушение функций верхних или нижних конечностей организма. Люди, перенесшие переломы хрящевых структур трахеи, впоследствии в 80% случаев испытывают затруднения дыхания, стеноз заболеваний, передающихся по воздуху, может возникнуть склонность к бронхоспазму. Эти осложнения редко разрешаются. Подавляющее большинство пациентов испытывают значительное снижение качества жизни, иногда пациенты совершают повторные попытки самоубийства, вызванные плохим состоянием здоровья.

Диагностика

Диагноз удушающей асфиксии ставится на основании данных анамнеза и клинического состояния, имеющегося на момент обследования. Врач скорой помощи, который прибыл на место происшествия, также может определить, что произошло: остатки петли на потолке, предсмертная записка, следы испражнения на одежде жертвы. В больнице проводится лабораторное исследование для определения степени тяжести нарушений гомеостаза. Методы визуализации позволяют установить факт механического разрушения шейных образований. План работы пациента включает в себя следующие пункты:

• Лабораторный экзамен. Анализ на КЩС, концентрация газов в крови показана. Содержание CO2 увеличивается, концентрация кислорода уменьшается. Есть признаки метаболического ацидоза — снижение рН • Проверка оборудования. При необходимости проводится рентгенография шеи и наличие технических навыков — компьютерная томография пораженного участка. Во время КТ можно создавать трехмерное послойное изображение требуемой зоны, определяя тем самым не только наличие, но и точное местоположение повреждения, вызванного сжатием.

• Психиатрическое обследование. Людям, которые пытались покончить жизнь самоубийством, рекомендуется обратиться к психиатру. В ходе беседы врач выявляет причины принятия решения о смерти и определяет уровень адекватности пациента. Пациенты с признаками стойких расстройств (агрессия, депрессия, расстройства поведения) проходят лечение в стационаре с соответствующим профилем.

Неотложная помощь

Лечение состоит из двух этапов — догоспитального и стационарного. Первое происходит с момента обнаружения жертвы до его доставки в больницу. Удушье должно быть прекращено как можно скорее. Пациент должен лежать на спине, оценить состояние. Неадекватное самостоятельное дыхание или его отсутствие является показателем интубации трахеи. Если пациент не может быть интубирован, используется коникотомия. Механическая вентиляция проводится в режиме малой гипервентиляции с содержанием кислорода в смеси на уровне 60-70%. Требуется введение бензодиазепинов, кристаллоидных растворов, бикарбоната натрия, диуретиков и преднизона. Транспортировка осуществляется после закрепления шеи воротником на шине.

В больнице анестезиолог-реаниматолог продолжает реабилитационные мероприятия, инициированные командой SMP. Пациент находится в отделении интенсивной терапии, подключен к аппарату ИВЛ. Искусственная вентиляция продолжается не менее 4 часов, часто до 2-3 дней. Для облегчения гиперкоагуляции используется гепарин, судороги считаются показателем полного расслабления мышц из-за релаксантов периферических мышц. Проводится массивная инфузионная терапия, коррекция нарушений обмена веществ. Первый день требует постоянного мониторинга жизненно важных функций с помощью анестезиологического монитора. Если пациент находится в сознании, рекомендуется мягкая фиксация на кровати или месте индивидуального ухода (предотвращение рецидива самоубийства).

Прогноз

Прогнозы на всю жизнь благоприятны. В подавляющем большинстве случаев жертва, обнаруженная до остановки сердца, может быть спасена. Восстановление не завершено. Отсроченные эффекты возникают почти у всех пациентов, которые подверглись подавлению второй или более степеней. Тяжесть отдаленной патологии зависит от тяжести и продолжительности гипоксии головного мозга, расположения и свойств петли до самоубийства при неврологическом или психическом заболевании.

Профилактика

По очевидным причинам криминальная удушающая асфиксия не поддается медицинской профилактике. Попытки самоубийства сводятся на нет тщательным наблюдением за другими. Это задание возложено на родственников и друзей каждого человека. Служба психологической помощи должна быть хорошо организована, работа групп поддержки для людей в трудных ситуациях. Рекомендуется включать психиатрическую экспертизу во все виды медицинских осмотров и профессиональную медицинскую комиссию.

Список литературы

1. Руководство по скорой медицинской помощи / Багненко С. Ф. , Верткин А. Л. , Хубутия М. Ш. И тд; – 2007.

2. Механическая асфиксия / Витер В. И. , Вавилов А. Ю. , Кунгурова В. В. , Бабушкина К. А. – 2016.

3. Лекция №12, асфиксия. Стадии нарушения внешнего дыхания / Чеснокова Н. П. , Полутова Н. В. // Научное обозрение – 2017 — №2.

Источник

Странгуляционная асфиксия — жизнеопасное повреждение, возникающее вследствие острейших обструктивных нарушений дыхания на уровне верхних дыхательных путей в сочетании с прямым механическим сдавлением кровеносных сосудов и нервных образований шеи под действием петли-удавки. В связи с этим на шее формируется странгуляционная борозда, или полоса сдавления. Реже удушение возникает при насильственном прекращении поступления воздуха через рот и нос пострадавшего.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

В большинстве случаев странгуляционная асфиксия — результат самоповешения как следствие суицидной попытки лица, часто страдаюшего психическим заболеванием (в 25% случаев) или хроническим алкоголизмом (в 50% наблюдений). Повешение возможно не только в вертикальном положении тела пострадавшего без опоры на ноги, но и сидя и даже лёжа. Иногда в основе странгуляционной асфиксии лежит криминогенная ситуация, в том числе и удушение руками, или несчастный случай, который может произойти у пациента со слишком тугим воротником рубашки или туго затянутым шейным платком или галстуком.

Внезапная потеря сознания и мышечного тонуса в таких ситуациях приводит к спонтанному удушению. Реже пострадавший при потере сознания просто падает вниз лицом на твёрдый предмет, располагающийся поперёк шеи, что прекращает дыхание и сдавливает кровеносные сосуды и нервные образования шеи.

Удушение характеризуется быстро наступающими расстройствами газообмена по типу гипоксемии и гиперкапнии, кратковременным спазмом сосудов мозга, а затем стойким их расширением и резким повышением венозного давления. Повышение венозного давления в бассейне сосудов мозга приводит к глубоким нарушениям мозгового кровообращения, диффузным кровоизлияниям в вещество мозга, развитию гипоксической энцефалопатии.

Процесс умирания от странгуляционной асфиксии можно разделить на четыре стадии, каждая из которых продолжается несколько секунд или минут.

■ Для I стадии характерны сохранение сознания, глубокое и частое дыхание с участием всей вспомогательной мускулатуры, прогрессирующий цианоз кожи, тахикардия, повышение артериального и венозного давления.

■ Во II стадии сознание утрачивается, развиваются судороги, возникают непроизвольные дефекация и мочеиспускание, дыхание становится редким.

■ В III стадии происходит остановка дыхания продолжительностью от нескольких секунд до 1—2 мин (терминальная пауза).

■ В IV стадии атональное дыхание переходит в полную его остановку и наступает смерть.

Странгуляция продолжительностью более 7—8 мин абсолютно смертельна.

Течение постасфиксического периода зависит не только от длительности сдавления шеи, но и от локализации странгуляционной борозды, механических свойств материала петли, ширины полосы сдавления, соответствующих повреждений органов шеи.

Существует мнение, что постасфиксический восстановительный период протекает более тяжело, если странгуляционная борозда замыкается на задней поверхности шеи, и менее тяжело — на передней и боковой поверхности.

При локализации странгуляционной борозды выше гортани процесс умирания развивается очень быстро из-за рефлекторной остановки дыхания и сердечно-сосудистого коллапса как результата прямого сдавления петлёй каротидных синусов. В последующем из-за нарушения венозного оттока от головного мозга и развития гипоксической гипоксии присоединяются тяжёлая внутричерепная гипертензия и гипоксия мозговой ткани.

Если странгуляционная борозда располагается ниже гортани, то ещё некоторое время сохраняется способность к осознанным действиям, так как быстрых расстройств жизненно важных функций не наступает, однако приём перед повешением алкоголя, снотворных и других средств исключает возможность самоспасения.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Клиническая картина восстановительного периода после перенесённой странгуляционной асфиксии характеризуется отсутствием сознания, резким двигательным возбуждением и напряжением всей поперечнополосатой мускулатуры. Иногда развиваются почти непрерывные судороги. Кожа лица цианотична, возникают петехиальные кровоизлияния в склеры и конъюнктивы. Дыхание учащённое, аритмичное. Артериальное и центральное венозное давление повышено, выраженная тахикардия, аритмии. На ЭКГ — длительные постгипоксические изменения в миокарде, расстройства ритма, нарушения атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости.

Потребность в кислороде у таких больных повышена, характерна значительная гиперкоагуляция.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Прежде всего необходимо как можно быстрее освободить шею больного от сдавливающей петли. Если при этом имеются хотя бы минимальные признаки жизнедеятельности, то после комплекса реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, как правило, наступает выздоровление.

К сердечно-лёгочной реанимации следует приступать всегда, если отсутствуют признаки биологической смерти.

При технических сложностях интубации трахеи показана срочная коникокрикотомия.

Почти у всех пострадавших при проведении сердечно-лёгочной реанимации наступает регургитация, которую можно предупредить, используя приём Селлика, портативные вакуумные электроотсосы.

При аспирации желудочного содержимого необходима срочная интубация трахеи с последующим удалением содержимого из трахеобронхиального дерева, а через несколько дыхательных циклов — с промыванием трахеи и бронхов 4% р-ром натрия гидрокарбоната с добавлением гидрокортизона (предупреждение аспирационной пневмонии и синдрома Мендельсона).

В машине «Скорой помощи» необходимо проводить ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции по полуоткрытому контуру ручным или автоматическим способом с предельной оксигенацией вдыхаемой смеси (60—70% кислорода).

Последовательность оказания неотложной помощи на месте происшествия и при транспортировке в стационар:

■ освобождение шеи пострадавшего от сдавливающей петли;

■ обеспечение проходимости дыхательных путей;

■ при отсутствии сознания, дыхания, кровообращения — сердечно-лёгочная реанимация в полном объёме;

■ пункция вены;

■ при технических сложностях интубации трахеи — коникотомия;

■ при регургитации — приём Селлика и вакуумные отсосы;

■ при аспирации — срочная интубация;

■ ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции с 60—70% содержанием кислорода во вдыхаемой смеси;

■ натрия гидрокарбонат 4% р-р 200 мл в/в;

■ при сохранённой удовлетворительной сердечной деятельности и судорогах — натрия оксибат 20% р-р — 10—20 мл;

■ бензодиазепины (диазепам) 0,2-0,3 мг/кг (2-4 мл) в комбинации с натрия оксибатом 80—100 мг/кг в/в;

■ кристаллоиды, 5-10% р-р декстрозы в/в (400 мл);

■ противоотёчная терапия головного мозга: глюкокортикоиды в пересчёте на 60-90 мг преднизолона в/в, фуросемид 20-40 мг в/в;

■ транспортировка в стационар с продолжающейся ИВЛ и инфузионной терапией, наложенным шейным воротником-шиной.

СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Основной метод стационарного лечения больного, перенёсшего тяжёлую странгуляционную асфиксию, — ИВЛ, которую проводят в отделении реанимации в течение от 4 ч до 2—3 сут. Показаниями к ней следует считать нарушения дыхания, отсутствие сознания, возбуждение и повышение мышечного тонуса, судороги. ИВЛ следует проводить в режиме, поддерживающем раС02 в пределах 28-32 мм рт.ст.

Для купирования судорог и мышечного возбуждения показана полная мышечная релаксация антидеполяризующими миорелаксантами. Тотальную кураризацию и ИВЛ следует проводить до полного исчезновения судорог, гипертонуса и восстановления ясного сознания.

В качестве антигипоксантов и седативных средств целесообразно использовать натрия оксибат, бензодиазепины в сочетании с барбитуратами в небольших дозах.

Метаболический ацидоз корригируют внутривенным введением 4-5% р-ра натрия гидрокарбоната (под контролем кислотно-основного состояния). Для борьбы с гиперкоагуляцией и улучшения реологических свойств крови применяют гепарин натрия (под контролем времени свёртывания крови, а при необходимости — коагулограммы) и низкомолекулярные декстраны.

Практически у всех пострадавших в постасфиксическом периоде развивается пневмония. Этому способствуют нарушения трахеобронхиальной проходимости, регургитация, острая эмфизема лёгких, повышение проницаемости альвеолярно-капиллярных мембран вследствие тяжёлой ги-поксии. Поэтому необходимы профилактика и лечение этого осложнения (антибиотикотерапия, сульфаниламидные препараты, паровые ингаляции, вибрационный массаж грудной клетки, горчичники на спину и т.д.).

При повешении иногда возникают переломы позвоночника в шейном отделе. В связи с этим всех пострадавших необходимо госпитализировать с фиксационным воротником-шиной, а в приёмном покое им следует провести рентгенографию шейного отдела позвоночника.

Клинические примеры

Больной 47 лет, страдающий психическим заболеванием, обнаружен

родственниками в сарае висящим в петле. Веревка перерезана, шея больного

освобождена от сдавливающей петли.

Объективно:

Сознание отсутствует, тонико-клонические судороги. Лицо

цианотично, мелкие кровоизлияния на склерах и конъюнктивах. После купирования

судорог дыхание учащено, аритмичное, АД 150/100 мм, ЧСС 120 в минуту. На шее

странгуляционная борозда шириной приблизительно 0,5 см.

DS: Странгуляционная асфиксия

— оксигенотерапия

— Реланиум 4 мл в/в

— Дексаметазон 12 мг в/в

— Гепарин 5000 ЕД в/в

— Реополиглюкин 400 мл в/в капельно.

Больной передан реанимационной бригаде.

***

Мужчина 30 лет обнаружен женой без признаков жизни,

висящим в петле. Сразу же вызвана СМП и полиция. С помощью соседей веревка

срезана, 8 минут спустя осмотрен бригадой СМП. Со слов жены, муж стоял на учете

у нарколога, пил запоями. В течение месяца употреблял алкоголь, в последние

пять дней воздерживался, плохо спал или вообще не спал по ночам.

Объективно. Тело мужчины лежит на полу в чердачном помещении

частного дома, головой ко входу. Брюки в области паха мокрые, запах кала. Сознание

отсутствует. Дыхание не определяется. Сердечные тоны не выслушиваются. Пульс на

сонных артериях не определяется. Зрачки расширены, определяется положительный

симптом Белоглазова. Кожа теплая на ощупь. Трупных пятен нет. Лицо синюшное, на

коже и коньюнктивах имеются мелкие кровоизлияния. На коже шеи –

странгуляционная борозда толщиной приблизительно 7 мм. Трупное окоченение в

мышцах лица не выражено. Других телесных повреждений не выявлено.

DS: Констатация смерти (6.30)

Тело оставлено на месте до прибытия сотрудников полиции.

Источник