Туберозный склероз или синдром бурневиля

Туберозный склероз, или синдром Бурневиля — Прингля (теория).

М. Ю. Дорофеева, О. С. Страхова, О. В. Катышева, Э. К. Осипова, О. И. Чумак, М. В. Добрынина

Туберозный склероз — генетически детерминированное заболевание, относится к группе нейроэктодермальных нарушений, характеризуется поражением нервной системы, кожи и наличием доброкачественных опухолей (гамартом) в различных органах.

Первое описание клинического случая было сделано в 1862 г. F. von Recklinghausen. В 1880 г. D.-M. Bourneville подробно описал изменения, возникающие в головном мозге при этом заболевании.

Частота туберозного склероза составляет 1 : 30 000 населения. Распространенность среди новорожденных варьирует от 1 : 6000 до 1:10 000.

Туберозный склероз наследуется по аутосомно-доминантному типу. Большинство случаев заболевания (80%) является следствием мутации de novo. Болезнь отличается варьирующей экспрессивностью и почти 100%-ной пенетрантностью. Развитие туберозного склероза определяется двумя генами, локализованными в участке 34 длинного плеча 9-й хромосомы (туберозный склероз 1-го типа — TSC1, кодирует белок гамартин) и в участке 13 короткого плеча 16-й хромосомы (туберозный склероз 2-го типа — TSC2, кодирует белок туберин) [32].

В 1998 г. были приняты диагностические критерии заболевания. Несомненный диагноз туберозного склероза: два или один первичный признак + два вторичных признака. Возможный диагноз: один первичный признак + один вторичный признак. Предположительный диагноз: или один первичный признак, или два (и больше) вторичных признака.

Клиническая характеристика

Кожные изменения при туберозном склерозе представлены гипопигментными пятнами, ангиофибромами лица, участками «шагреневой кожи», околоногтевыми фибромами, фиброзными бляшками, белыми прядями волос.

Гипопигментные пятна являются одним из наиболее частых кожных проявлений туберозного склероза. Они встречаются в 90% случаев и нередко обнаруживаются с рождения, являясь одним из манифестных признаков заболевания. С возрастом наблюдается тенденция к увеличению их числа. Гипопигментные пятна при туберозном склерозе локализуются преимущественно на туловище и ягодицах. Характерной их особенностью является асимметричность расположения. Отмечена вариабельность числа, размера и формы пятен.

С младенчества могут выявляться белые пряди волос, ресниц и бровей, которые, как и гипопигментные пятна, являются характерным признаком туберозного склероза.

Наряду с гипопигментными пятнами при туберозном склерозе в 15,4% случаев встречаются пигментные пятна цвета «кофе с молоком», что не превышает средних популяционных значений.

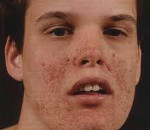

Ангиофибромы лица — облигатный признак туберозного склероза — наблюдаются в 47-90% случаев и появляются, как правило, после 4 лет. Внешне они представляют собой папулы или узлы розового или красного цвета с гладкой, блестящей поверхностью. Ангиофибромы располагаются на лице симметрично, с двух сторон — на щеках и на носу по типу «крыльев бабочки», а также на подбородке.

«Шагреневая кожа» (peau chagrin в переводе с франц. — «недубленая, грубая, жесткая кожа») — облигатный признак туберозного склероза, встречается в 21-68% случаев. В большинстве случаев «шагреневая кожа» появляется на втором десятилетии жизни. Участки «шагреневой кожи» наблюдаются преимущественно в пояснично-крестцовой области, имеют плотную консистенцию, желтовато-коричневый или розовый цвет, умеренно выступают над поверхностью окружающей кожи. Количество участков «шагреневой кожи» вариабельно, но чаще они бывают единичными. Размер их колеблется от нескольких миллиметров до 10 см и более.

Фиброзные бляшки встречаются у 25% больных с туберозным склерозом и также являются облигатным признаком заболевания. Фиброзные бляшки имеют бежевый цвет, шероховаты на ощупь и несколько выступают над окружающей кожей. Они часто появляются уже на первом году жизни и являются, таким образом, одним из первых клинических симптомов заболевания. Чаще всего фиброзные бляшки локализуются на лбу. Размеры и число бляшек могут варьировать.

Околоногтевые фибромы — облигатный признак туберозного склероза (рис. 3). Они представляют собой тусклые, красные либо мясного цвета папулы или узлы, растущие от ногтевого ложа или вокруг ногтевой пластинки. Околоногтевые фибромы встречаются в 17-52% случаев. В большинстве случаев околоногтевые фибромы появляются на втором десятилетии жизни. Наиболее часто они локализуются на ногах. Размер их варьирует от 1 мм до 1 см в диаметре. Наличие околоногтевых фибром более характерно для женщин.

Мягкие фибромы встречаются у 30% больных. Они представляют собой множественные или единичные мягкие образования на ножках, мешотчатой формы, растущие на шее, туловище и конечностях (molluscum fibrosum pendulum). Другой вариант мягких фибром представляет собой множественные, несколько приподнятые над поверхностью кожи (и такого же цвета) мелкие образования, размером меньше булавочной головки, располагающиеся на туловище и шее и напоминающие гусиную кожу.

Наиболее типичными поражениями головного мозга при туберозном склерозе являются корковые туберы, субэпендимальные узлы и аномалии белого вещества мозга.

Корковые туберы различаются по своим размерам, локализации, консистенции и форме. Размер корковых туберов варьирует от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Корковые туберы располагаются в виде выступов над единичной или прилегающими бороздами. Они расширяют борозду и сглаживают грань между серым и белым веществом. Туберы могут быть как единичными, так и множественными, имеют диффузную локализацию. Кальцификация туберов отмечается в 54% случаев и увеличивается с возрастом больных.

Своевременное выявление корковых туберов и кальцификатов мозга очень важно для диагностики туберозного склероза. Наибольшую значимость в верификации туберов при обследовании больных имеет магнитно-резонансная томография (МРТ), которая позволяет визуализировать туберы в 95% случаев.

Субэпендимальные узлы встречаются в 95% случаев и выявляются как при компьютерном томографическом (КТ), так и при МРТ-исследованиях мозга. Субэпендимальные узлы в большинстве случаев множественные, прилегающие друг к другу. Локализуются, как правило, в стенках боковых желудочков, реже — в стенках III и IV желудочков мозга. При локализации в стенках боковых желудочков субэпендимальные узлы глубинной частью могут внедряться в хвостатое ядро или таламус. Форма субэпендимальных узлов обычно округлая или вытянутая. По мере роста ребенка в субэпендимальных узлах происходит постепенное отложение кальция. На компьютерных томограммах доминирующим признаком заболевания являются множественные, полностью или частично кальцифицированные, субэпендимальные узлы округлой формы, локализующиеся в стенках боковых желудочков. КТ-исследование более чувствительно, когда речь идет о выявлении кальцифицированных субэпендимальных узлов.

Субэпендимальные узлы нередко трансформируются в гигантоклеточную астроцитому и выявляются у 10-15% больных [47, 51]. Субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы манифестируют обычно между 5 и 10 годами жизни (средний возраст в момент выявления опухоли — 13 лет), как правило, имеют тенденцию к росту и всегда локализуются у межжелудочкового отверстия. Для диагностики гигантоклеточных астроцитом применяются как КТ-, так и МРТ-исследования. В клинической практике нередко используют оба нейрофизиологических метода.

Учитывая тот факт, что при туберозном склерозе гигантоклеточные астроцитомы наблюдаются относительно часто, рекомендуется динамическое проведение нейрорадиологических исследований у больных детей, не реже 1 раза в 2 года. В случае появления таких клинических симптомов, как головная боль, рвота, ухудшение зрения, необходимо экстренное проведение нейрорадиологических исследований.

Поражение белого вещества головного мозга при туберозном склерозе характеризуется появлением своеобразных островков, состоящих из групп гетеротопических кластерных клеток и располагающихся вдоль линий, соединяющих эпендиму стенок желудочков и туберы. Данные линии соответствуют нормальным миграционным путям спонгиобластов во время эмбриогенеза.

У 10% больных при туберозном склерозе описаны поражения мозжечка.

Поражения нервной системы являются доминирующими в клинической картине туберозного склероза. Наиболее характерны судорожные пароксизмы, умственная отсталость, нарушения поведения, изменения в цикле «сон-бодрствование».

Судорожные пароксизмы — один из наиболее значимых симптомов туберозного склероза — наблюдаются у 80-92% больных [19, 38] и чаще всего являются манифестным симптомом заболевания. Эпилептические пароксизмы при туберозном склерозе нередко резистентны к противосудорожной терапии, могут приводить к развитию нарушений интеллекта и поведения и являются одной из главных причин инвалидности у детей с туберозным склерозом. P. Curatolo [17] отмечено, что среди факторов, детерминирующих резистентность к противосудорожной терапии, наибольшее значение имеют: дебют в возрасте до 1 года, наличие нескольких типов приступов, высокая частота приступов, изменение характера приступов с течением заболевания.

Умственная отсталость при туберозном склерозе наблюдается в 48% случаев [10, 18, 28] и варьирует от умеренной до глубокой степени. Одной из основных причин, которые определяют ее возникновение, являются судороги, возникающие на первом году жизни. Нарушение интеллекта при туберозном склерозе сочетается с изменениями поведения в виде аутизма, гиперактивности, агрессивности.

Поражение органов зрения при туберозном склерозе характеризуется появлением гамартом сетчатки и зрительного нерва, которые выявляются примерно у 50% больных. У половины больных они множественные. Выделяют три наиболее типичных варианта гамартом сетчатки. При первом, наиболее распространенном варианте гамартомы имеют нежную, относительно плоскую и гладкую поверхность, оранжево-розовый цвет, округлую или овальную форму, локализуются преимущественно в поверхностных слоях сетчатки. При втором — гамартомы имеют узловатый вид и напоминают тутовую ягоду. Они белого цвета, кальцифицированные, светонепроницаемые. При третьем варианте гамартомы сочетают в себе признаки первых двух. Они имеют округлую форму с узловатым и кальцифицированным центром и полупрозрачной, гладкой периферией оранжево-розового цвета.

Клинические проявления гамартом наблюдаются крайне редко. Основным симптомом является прогрессирующее снижение зрения.

Изменения сердечно-сосудистой системы при туберозном склерозе проявляются развитием рабдомиом, которые нередко служат первым клиническим признаком туберозного склероза наряду с гипопигментными пятнами. Рабдомиомы встречаются в 30-60 % случаев и выявляются чаще у лиц мужского пола (соотношение 2 : 1). Наиболее высокая частота рабдомиомы сердца при туберозном склерозе наблюдается у новорожденных (у 21 из 23 детей) и детей грудного возраста (у 11 из 33 детей).

Рабдомиоматозные образования могут быть в виде одного узла или множественными. Они, как правило, локализуются в желудочках и имеют смешанный интраэкстрамуральный рост.

В очень редких случаях рабдомиомы могут локализоваться в предсердиях, исходя из межпредсердной перегородки. Рабдомиомы различаются по своим форме и размерам, которые варьируют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Опухоли имеют неправильную форму и всегда четко отделены от окружающих тканей.

Ультразвуковое исследование позволяет выявить опухоль сердца еще во время внутриутробного развития плода, начиная с 21 нед гестации. Во всех случаях внутриутробной диагностики опухоли у новорожденного должен быть исключен туберозный склероз даже при отсутствии семейного анамнеза.

МРТ-исследование сердца более информативно при определении степени прорастания миокарда, поскольку позволяет определить «демаркационную» линию опухоли, отделяющую от рабочего миокарда.

Клинические симптомы рабдомиом у новорожденных различны. При опухолях, диагностированных внутриутробно, в 4 случаях из 11 наблюдалась внутриутробная смерть плода. Примерно у 50% новорожденных опухоль может выявиться случайно при проведении планового эхокардиографического обследования по поводу туберозного склероза. Обычно эти опухоли не нарушают гемодинамику и не имеют выраженного интрамурального роста. Известны случаи диагностики рабдомиомы при обследовании новорожденных по поводу пароксизмальной тахикардии.

При массивных опухолях может наблюдаться внутриутробная смерть плода либо дети рождаются преждевременно с низкой оценкой по шкале Апгар, имеют распространенные отеки и выраженный цианоз. Имеются сообщения о случаях смерти новорожденных от застойной сердечной недостаточности.

Замечено, что рабдомиомы сердца, как правило, быстро увеличиваются во время второй половины беременности, в основном достигают максимальных величин к моменту рождения, а затем постепенно уменьшаются в размерах. Большинство рабдомиом исчезают бесследно. Спонтанная регрессия рабдомиом наблюдалась у детей младше 6 лет. После 6 лет опухоли обычно не исчезают, однако могут несколько уменьшаться в размере. Регресс опухолей может наблюдаться как в размере, так и в числе.

Источник

Туберозный склероз — генное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы в виде эпилепсии и олигофрении, полиморфными кожными симптомами, опухолевыми и неопухолевыми процессами в соматических органах. Диагностический алгоритм состоит из обследования нервной системы (МРТ, КТ головного мозга, ЭЭГ), офтальмологического исследования, обследования внутренних органов (УЗИ, МРТ сердца, КТ почек, рентгенография легких, ректороманоскопия). Главными направлениями лечения являются: противоэпилептическая терапия, нейропсихологическая коррекция, наблюдение и своевременное хирургическое лечение новообразований.

Общие сведения

Туберозный склероз (ТС) — наследственная нейроэктодермальная патология, проявляющаяся изменениями кожи, эпилептическими приступами, олигофренией (умственной отсталостью) и возникновением новообразований различной локализации. Наряду с нейрофиброматозом, болезнью Гиппеля-Линдау, синдромом Луи-Бар, болезнью Стерджа-Вебера и др., ТС относится к факоматозам. Заболеваемость составляет 1 случай на 30 тыс. населения, среди новорожденных — 1 случай на 6-10 тыс. Известны не только семейные, но и спорадические случаи. Причем последние составляют до 70%.

Впервые туберозный склероз был описан Реклингхаузеном в 1862 г. Француз Бурневилль в 1880 г. подробно исследовал морфологические изменения, происходящие в головном мозге при этом заболевании, и впервые употребил термин «туберозный склероз». В 1890 г. дерматолог Прингл сделал описание ангиофибром лица у пациентов с ТС. Поэтому в литературе по неврологии можно встретить синонимичное название ТС — болезнь Бурневилля-Прингла.

Туберозный склероз

Причины туберозного склероза

Заболевание имеет генетическую природу. Большинство случаев обусловлено возникновением новых мутаций и лишь 30% аутосомно-доминантным наследованием генных аберраций, имеющихся у родителей. Выделяют туберозный склероз тип 1, развитие которого обусловлено мутациями в гене 34 локуса 9-й хромосомы, ответственном за кодирование гамартина, и туберозный склероз тип 2, связанный с нарушениями в 13-ом участке 16-й хромосомы, отвечающем за кодирование туберина.

Биохимические аспекты патогенеза до конца не изучены. Известно только, что в норме гамартин и туберин являются факторами подавления опухолевого роста. Морфологическим субстратом выступают разросшиеся глиальные элементы церебральной ткани, гистологически представленные гигантскими клетками с атипично увеличенными ядрами и большим числом отростков. Глиальные разрастания формируют субэпендимальные узлы, корковые туберы и специфические островки в белом веществе. Все эти образования имеют тенденцию к обызвествлению. Субэпендимальные узлы зачастую дают начало образованию гигантоклеточной астроцитомы. В 10% случаев отмечается поражение тканей мозжечка. Глиальные разрастания наблюдаются также на диске зрительного нерва и в периферических отделах сетчатки.

Симптомы туберозного склероза

Клиника, которую имеет туберозный склероз, очень вариабельна. Она включает поражение центральной нервной системы (ЦНС), дерматологические и офтальмологические проявления, новообразования внутренних органов. Дебют приходится на различные возрастные периоды, но чаще туберозный склероз манифестирует в течение первых 5-ти лет жизни. Возможны различные по тяжести варианты течения. В легких случаях пациенты имеют ряд факультативных неспецифических симптомов и зачастую не проходят диагностику на наличие ТС. Туберозный склероз в стертой форме протекает без эпиприступов, олигофрении и расстройств поведения.

Поражение ЦНС

Изменения в ЦНС выступают доминирующими проявлениями ТС. Среди них наиболее часто (в 80-90% случаев) встречается судорожный синдром, с которого обычно манифестирует заболевание. Для эписиндрома, дебютирующего на первом году жизни, характерны инфантильные спазмы (синдром Веста), затем трансформирующиеся в синдром Леннокса-Гасто. Возможны атипичные абсансы, сомато- и сенсомоторные пароксизмы, вторично-генерализованные приступы. Возникновение в возрасте до года, высокая частота и гетерогенность приступов сопровождаются их резистентностью к антиконвульсантной (противоэпилептической) терапии. Эпилептические пароксизмы являются причиной задержки психического развития и нарушений поведения (агрессивности, аутизма, СДВГ) у детей.

В половине случаев туберозный склероз сопровождается выраженной в различной степени олигофренией. Наряду с эпилепсией, причиной ее развития считается наличие корковых туберов. Уже в младшем возрасте у детей отмечается анормальное поведение: общее беспокойство, капризность и недовольство наряду с медлительностью, затруднениями переключаемости внимания. Степень этих нарушений тем выше, чем раньше возник туберозный склероз. У большинства пациентов также наблюдаются нарушения сна. Они характеризуются ночными пробуждениями, инсомнией, сомнамбулизмом, ранним утренним переходом от сна к бодрствованию.

Дерматологические симптомы

Изменения со стороны кожи сопровождают туберозный склероз практически в 100% случаев. Они характеризуются большим полиморфизмом элементов и их сочетаний. Чаще всего (в 90% случаев) наблюдаются пятна гипопигментации, которые возникают обычно в первые 3 года жизни и в дальнейшем увеличивают свое количество. Они асимметрично разбросаны по ягодицам, туловищу и на передне-латеральных поверхностях конечностей. Возможна депигментация ресниц, бровей и волос. В 14% случаев выявляются участки гиперпигментации в виде пятен, более характерных для нейрофиброматоза. Как правило, их насчитывается не более 5 штук.

Ангиофибромы лица по различным данным отмечаются у 50-90% пациентов и образуются в основном после 4-летнего возраста. Это множественные или одиночные плотные узелки в виде зерен проса, красноватого или желтоватого цвета. «Шагреневая кожа» имеет место в 21–68 % случаев. Обычно возникает в период от 10 до 20 лет. Представляет собой асимметричные участки жесткой огрубевшей кожи, локализующиеся на спине и пояснице, имеющие размер от 2-3 мм до 10 см. При дерматоскопии видно, что шагреневые участки состоят из множества фиброзных гамартом.

В 25% случаев туберозный склероз сопровождается образованием фиброзных бляшек, в 30% случаев — мягких дерматофибром. До 50% больных после пубертата имеют склонные к прогредиентному росту околоногтевые фибромы. Последние более часто располагаются на ступнях. Имеют вид тусклых красных узелков или папул, окружающих ногтевую пластинку.

Офтальмологические симптомы

Отмечаются редко, хотя почти у половины больных ТС выявляется наличие гамартом зрительного нерва и/или гамартом сетчатки. Гамартомы могут иметь плоскую гладкую, незначительно возвышающуюся поверхность или представляют собой узловатое образование, иногда встречаются гамартомы смешанного типа — узловатые в центре. Основным проявлением гамартом является прогрессирующее падение зрения, но зачастую наблюдается их субклиническое течение. Возможны и другие офтальмологические расстройства: депигментация радужки, отек диска зрительного нерва, колобома, косоглазие, ангиофибромы век, катаракта.

Поражение внутренних органов

Новообразования соматических органов, сопровождающие туберозный склероз, отличаются множественностью и частым двусторонним поражением парных органов, длительно протекают субклинически. Период их манифестации колеблется от 5 до 40 лет. К наиболее патогномоничным для ТС новообразованиям относятся: рабдомиома сердца, кисты легких, поликистоз почек, гамартомы печени, ректальные полипы. В 4,5% случаев при ТС наблюдаются злокачественные опухоли, чаще почечно-клеточный рак.

Со стороны сердечно-сосудистой системы выявляются опухоли сердца. В 30-60% случаев это рабдомиомы. При их внутриутробном развитии может наблюдаться антенатальная гибель плода. У половины новорожденных с ТС рабдомиомы выявляются случайно при выполнении ЭхоКГ. У маленьких детей они проявляются аритмией, синдромом WPW, тахикардией, фибрилляцией желудочков. Интрамуральное положение рабдомиомы влечет за собой расстройство сократимости; обтурация опухолевой массой сердечных камер приводит к сердечной недостаточности. У старших детей рабдомиомы преимущественно бессимптомны; возможна блокада ножки пучка Гиса, псевдоишемические отклонения на ЭКГ. Зачастую наблюдается регресс и даже полное исчезновение рабдомиомы к 6-летнему возрасту.

Поражение легких отмечается у пациентов, имеющих туберозный склероз, после 30 лет. На рентгенограмме определяется характерная для множественных легочных кист картина «сотового легкого». Поражение ЖКТ включает опухоли полости рта, дефекты зубной эмали, множественные или одиночные гамартомы в печени, не склонные к малигнизации полипы прямой кишки. Поражение почек сопровождают туберозный склероз в 50-85%. Могут отмечаться ангиомиолипомы, кисты, гломерулосклероз, нефрокальциноз, интерстициальный нефрит, гломерулонефрит. Патология почек выступает второй после поражения ЦНС причиной летального исхода при ТС.

Диагностика туберозного склероза

Диагностировать туберозный склероз возможно лишь совместными усилиями нескольких специалистов (невролога, офтальмолога, дерматолога, кардиолога, нефролога) с проведением широкого аппаратного обследования пациента. Церебральная эпилептическая активность регистрируется при помощи ЭЭГ и ЭЭГ с пробами. У детей до года возможно проведение нейросонографии. Наибольшую значимость в диагностике поражений ЦНС имеют КТ и МРТ. КТ головного мозга более информативно в отношении кальцифицированных туберов и субэпендимальных узлов, а МРТ головного мозга — в выявлении некальцифицированных туберов. С целью своевременной диагностики астроцитомы детям, имеющим туберозный склероз, рекомендовано прохождение МРТ или КТ-исследования не реже чем раз в 2 года.

Проводится комплексное обследование соматических органов: ЭКГ, УЗИ и МРТ сердца, УЗИ брюшной полости, УЗИ и КТ почек, урография, обзорная рентгенография грудной клетки, ректороманоскопия, колоноскопия. Диагностика офтальмологических поражений осуществляется путем прямой и непрямой офтальмоскопии, сканирующей томографии сетчатки.

В связи с большой полиморфностью сопровождающих туберозный склероз проявлений, для установления диагноза используют диагностические критерии, разработанные в 1998 г. в Швеции. Они включают первичные, вторичные и третичные признаки. Туберозный склероз достоверен, когда имеет место 1 первичный признак в сочетании с 2 вторичными или третичными. Туберозный склероз вероятен при наличии 1 вторичного и 1 третичного или 3 третичных признаков.

Лечение туберозного склероза

Основополагающим направлением в лечении ТС является антиконвульсантная терапия, поскольку степень олигофрении и ЗПР напрямую коррелирует с частотой эпиприступов, а эпилептический статус может стать причиной смертельного исхода. Выбор препарата зависит от вида пароксизмов, при недостаточной эффективности монотерапии, назначается комбинированное лечение. При синдроме Веста применяют вигабатрин и тетракозактид. Препаратами второй очереди выступают вальпроаты. Если туберозный склероз протекает с парциальными эпиприступами, то базовой терапией считается сочетание вальпроатов с карбамазепином. При отсутствии эффекта в эту схему лечения включают ламотриджин. При генерализованных эпиприступах и парциальных пароксизмах в качестве монопрепарата и в комбинации с другими противоэпилептическими средствами могут применяться современные антиконвульсанты топирамат и леветирацетам.

Терапия олигофрении проводится преимущественно путем нейропсихологической коррекции и комплексного психологического сопровождения ребенка. Назначение ноотропов и прочих стимулирующих нейропрепаратов противопоказано из-за наличия эписиндрома. При выявлении астроцитомы проводится динамическое наблюдение. Хирургическое удаление внутримозговой опухоли показано только при резком увеличении ее размеров с подъемом внутричерепного давления. Операцию проводят нейрохирурги.

В отношении новообразований соматических органов применяется преимущественно выжидательная тактика. Хирургическое лечение проводится по показаниям, в основном в случаях, когда опухоль вызывает существенную дисфункцию органа или имеется угроза ее злокачественного течения.

Источник