Снижение интеллекта при синдроме шерешевского тернера

Его возникновение связано с отсутствием у лиц женского пола одной из двух Х-хромосом. Он встречается у 1 из 2200 новорожденных девочек, а среди умственно отсталых — у 1 из 1500. У учениц

коррекционных школ (8 вида)’ этот синдром вьывляется в пять раз чаще, чем у учениц общеобразовательных учебных заведений.

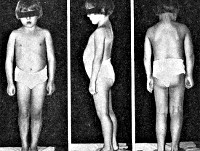

Клиника. Больные с этим синдромом отличаются короткой и широкой шеей с кожными крыловидными складками, идущими от сосцевидных отростков к надплечьям, низким ростом волос на затылке. Низкий рост (150-153 см) — у 98% больных. Еще одна отличительная черта — половой инфантилизм: недоразвитие наружных половых органов, молочных желез и волосистости на лобке, а также отсутствие менструаций. Типична атрофия внутренних половых органов. Часто встречаются пигментные пятна на коже. Характерны нарушения скелета: широкая грудная клетка, широкие кисти с короткими четвертым и пятым пальцами, деформации локтевых и коленных суставов. Кроме того, возможны пороки или недоразвитие глаз, низкий мышечный тонус, дефекты слуха и зрения.

Психическое развитие в большинстве случаев близкое к норме. Однако наблюдается недостаточность пространственных представлений и глубины мышления, снижение познавательных интересов, отсутствие творческих запросов. Все это отчасти компенсируется усидчивостью, тщательностью, неплохой ручной умелостью. Психический инфантилизм или умственная отсталость встречаются чаще, чем в популяции. Эмоционально-волевая сфера недоразвита. Самооценка завышена. Отмечаются капризность, упрямство, внушаемость, вялость, пассивность, безынициативность, отсутствие интереса к противоположному полу. Характерны частые изменения настроения, невротические и неврозоподобные расстройства, церебрастения. Велик риск возникновения психозов.

Терапия предусматривает увеличение роста посредством гормонов до 15-16 лет, после 16 лет вводятся женские половые гормоны.

Снижение интеллекта при синдроме Клайнфелтера.

Он характеризуется увеличением числа Х-хромосом у лиц мужского пола.

Эта хромосомная патология встречается у 1 из 850 новорожденных мужского пола и у 1—2,5% у лиц с легкой умственной отсталостью.

Легкая умственная отсталость при этом синдроме наблюдается в 25— 50% случаев, но встречается и более тяжелая степень. Интеллектуальные нарушения неравномерны за счет недостаточности вербальных способностей. Характерно сочетание интеллектуальных нарушений с эмоционально-волевой незрелостью, астеничностью, инфантилизмом, неустойчивым вниманием, отвлекаемостью, утомляемостью, снижением работоспособности, снижением инициативности, недостаточным чувством ответственности, недостаточной самостоятельностью, незрелостью суждений. Больные внушаемы, склонны к подражанию, пассивному подчинению, привязаны к близким родственникам.

Патогенез. При этом синдроме может быть несколько Х-хромосом и чем их больше, тем глубже степень умственной отсталости.

С целью лечения пытаются применять мужские половые гормоны.

Снижение интеллекта при фенилкетонурии.

Впервые это заболевание описал A. Foiling в 1934 году. Егочастотав разных регионах мира различна, в нашей стране — 1:10 000. Фенилкетонурия (ФКУ) встречается у 1% умственно отсталых лиц. Она объединяет несколько клинически сходных, но генетически разных заболеваний.

Клиника. Отставание в психическом развитии у больных с ФКУ становится заметным во втором полугодии жизни. Оно прогрессирует в течение 1-5 лет. За это время развиваются тяжелая или глубокая умственная отсталость (92%), нарушения поведения (возбуждение, расторможенность, агрессивность, склонность к самоповреждениям), грубое недоразвитие эмоционально-волевых функций, инстинктов.

Патогенез. Масса мозга уменьшена. Поражение ЦНС вызывается недостаточностью фермента гидроксилазы-4-фенилаланина. В результате этого концентрация фенилаланина увеличивается в десятки раз, нарушая деятельность ЦНС.

Лечение ФКУ — диета с резким ограничением фенилаланина с 2— 3-месячного возраста и соблюдение ее в течение 10-12 лет, что предотвращает развитие умственной отсталости.

Снижение интеллекта при алкоголизме

8% всех случаев умственной отсталости обусловлено алкоголизмом родителей. Выраженность синдрома зависит от тяжести материнского алкоголизма и срока воздействия алкоголя на плод. У матерей, страдающих алкоголизмом, в 71% случаев рождаются дети с нарушениями нервно-психического развития, в 37% — с психическим недоразвитием, в 37% — с психопатическими и невротическими расстройствами.

Задержка психического развития встречается более чем у 25%, психофизический инфантилизм — у 20%, умственная отсталость — также почти у 20% детей. Тяжелый алкоголизм матерей приводит к более выраженным степеням умственной отсталости у их детей по сравнению с детьми, матери которых выпивают меньше. Наряду с другими нарушениями психомоторного развития у них присутствуют плохая память, нарушенное внимание, общая астения, повышенная аффективная возбудимость и раздражительность, двигательная расторможенность и утомляемость. В пубертатном возрасте наряду с легкой умственной отсталостью формируются невротические и патохаракте-рологические развития.

В прямой зависимости от тяжести алкоголизма отца и матери находятся рождение детей в асфиксии, ослабление сосательного рефлекса, судороги, задержка психомоторного развития, отставание речи. Влияние алкоголизма матери сказывается примерно в 2-3 раза чаше, чем алкоголизм отца. Кроме того, при алкоголизме матери достоверно чаще встречаются недоношенность, переношенность, угрожающие выкидыши, мертворожденность, врожденные уродства.

Микроцефалия. Краниостеноз.

Одна из самых частых аномалий при тяжелых степенях умственной отсталости (3-10%). Микроцефалия отмечается при болезни Дауна, болезни Тея—Сакса, фенилкетонурии и других заболеваниях. Частота всех случаев в популяции — 1: 2000. Истинная микроцефалия, будучи наследственной аномалией, встречается реже — 1 : 25 000.

Клиника. Для синдрома характерно симметричное уменьшение черепа не менее чем на три стандартных отклонения при нормальном или незначительно уменьшенном лице и уплощенном лбе. Уши увеличены, нос удлинен, косоглазие.

Умственная отсталость тяжелой степени (реже легкой) — обязательный признак синдрома.

Патогенез. Микроцефалия — заболевание, в основе которого различные причины. Это могут быть аутосомно-рецессивные гены и полигенные комплексы, вызывающие семейную микроцефалию.

Краниостеноз – преждевременное заращение одного или всех черепных швов, приводящее к ограниченному объему черепной коробки, что способствует повышению внутричерепного давления. заболевание характеризуется также различными деформациями черепа. Данная патология встречается примерно один раз на тысячу новорожденных, причем чаще страдают младенцы мужского пол.

Краниостеноз классифицируется на скафоцефалию — сращение сагиттального шва, приводит к увеличению черепа в передне-заднем диаметре; брахицефалия — сращение венечного и ламбовидного швов, характеризуется увеличением черепа в поперечном диаметре; тригоноцефалия — сращение метопических швов, что приводит к треугольным выпячиванием черепа в области лба.

Этиопатогенез Краниостеноза.

Заболевание обусловлено наследственностью и перенесенными внутриутробно заболеваниями. Основной причиной является неправильная закладка костной ткани в период эмбрионального развития. Заращение швов возможно как в пренатальный период – тогда наблюдается сильная деформация черепа. так и в постнатальный период.

Клиническая картина Краниостеноза.

У больных краниостенозом отмечаются сильные головные боли, рвота. постоянная тошнота, внутричерепное давление существенно повышено. Возможны судороги, экзофтальм. задержка умственного развития, а так же симптомы менингита и психические расстройства.

Диагноз Краниостеноза.

Диагностические исследования, такие как рентген и томография, позволяют установить точный диагноз в кратчайшие сроки. Краниостеноз необходимо дифференцировать от микроцефалии.

Лечение Краниостеноза.

На ранней стадии заболевание показано проведение хирургических операций по увеличению объема черепа. Своевременно проведенное лечение позволяет полностью восстановить нормальную функцию мозга и избавиться от всех симптомов заболевания.

Источник

Синдром Шерешевского-Тёрнера — хромосомная патология, обусловленная частичной или полной Х-моносомией. Клиническими признаками синдрома Шерешевского-Тёрнера служат низкорослость, гипогонадизм, пороки развития (ВПС, подковообразая почка, косоглазие и др.), лимфостаз, деформация суставов, крыловидные складки кожи на шее и др. Решающими аргументами в постановке диагноза синдрома Шерешевского-Тёрнера служат характерные клинические особенности, данные исследования полового хроматина и кариотипа; возможна дородовая диагностика патологии у плода. Больные с синдромом Шерешевского-Тёрнера нуждаются в гормональной терапии (гормоном роста, половыми гормонами), коррекции врожденных пороков развития и эстетических недостатков.

Общие сведения

Синдром Шерешевского-Тёрнера — генетически детерминированная первичная дисгенезия гонад, развивающаяся вследствие нарушения половой Х-хромосомы. С синдромом Шерешевского-Тёрнера рождается 1 из 3000 новорожденных, однако истинная популяционная частота заболевания неизвестна, поскольку нередко происходит самопроизвольное прерывание беременности на ранних сроках. В литературе данное заболевание встречается под различными названиями — синдром Шерешевского-Тёрнера, синдром Шерешевского, синдром Тёрнера, синдром Ульриха-Тёрнера – по имени авторов, внесших свой вклад в изучение патологии. Синдром Тёрнера в подавляющем большинстве случаев встречается у девочек, крайне редко наблюдается у мальчиков.

Причины синдрома Шерешевского-Тёрнера

В основе развития синдрома Шерешевского-Тёрнера лежит структурная или количественная аномалия Х-хромосомы. Более чем в 60% случаев наблюдается полная моносомия по Х-хромосоме (кариотип 45,Х0), т. е. отсутствие второй половой хромосомы. Около 20% случаев синдрома Шерешевского-Тёрнера обусловлены структурными перестройками Х-хромосомы: делецией короткого или длинного плеча, изохромососмой Х по длинному или короткому плечу, транслокацией Х/Х, кольцевой Х-хромосомой и пр. В оставшихся 20% цитогенетических вариантах имеет место мозаицизм (45,Х0/46,ХХ; 45,X0/46,XY и др.). Механизм возникновения синдрома Шерешевского-Тёрнера у мужчин объясняется транслокацией или хромосомным мозаицизмом.

Риск развития у плода синдрома Шерешевского-Тёрнера никак не связан с возрастом матери. Истинными причинами количественных, качественных или структурных аномалий Х-хромосомы является нарушение мейотического расхождения хромосом, приводящее к анеуплоидии (при Х-моносомии), либо нарушение дробления зиготы (при хромосомном мозаицизме). Практически во всех случаях при кариотипе 45,Х0 имеет место утрата отцовской Х-хромосомы.

Отсутствие или структурные дефекты половой X-хромосомы вызывают нарушение формирования половых желез и многочисленные пороки внутриутробного развития. Беременность плодом, имеющим синдром Шерешевского-Тёрнера, обычно сопровождается токсикозом, угрозой выкидыша и преждевременных родов.

Симптомы синдрома Шерешевского-Тёрнера

Дети с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут рождаться недоношенными, однако даже в случае доношенной беременности росто-весовые показатели ребенка нередко снижены (масса тела 2500—2800 г, длина 42-48 см). Уже при рождении у ребенка могут быть обнаружены типичные признаки синдрома Шерешевского-Тёрнера: короткая шея со складками кожи по бокам (птеригиум-синдром), врожденные пороки сердца, лимфостаз, отечность стоп и кистей и др. В период новорожденности таким детям свойственно нарушение сосания, моторное беспокойство, частые срыгивания фонтаном. В раннем возрасте дети с синдромом Шерешевского-Тёрнера отличаются отставанием в физическом развитии, задержкой речевого развития, частыми повторными средними отитами, приводящими к кондуктивной тугоухости.

К моменту пубертатного периода рост больных составляет 130-145 см. Кроме низкорослости, типичный внешний вид характеризуется короткой шеей с крыловидными складками, «лицом сфинкса», низкой границей роста волос, микрогнатией, деформацией ушных раковин, широкой грудной клеткой. Изменения костно-суставной системы у больных с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут быть представлены врожденной дисплазией тазобедренных суставов, девиацией локтевых суставов, сколиозом. Ранее развитие остеопророза вследствие дефицита эстрогенов обусловливает высокую частоту переломов костей запястий, позвоночника, шейки бедра. Нарушения черепно-лицевого скелета включают микрогнатию, высокое готическое нёбо, аномалии прикуса.

Наиболее частыми сердечно-сосудистыми пороками, сопровождающими синдром Шерешевского-Тёрнера, служат ДМЖП, открытый артериальный проток, коарктация аорты, аневризма аорты. Со стороны мочевыделительной системы у больных может отмечаться наличие подковообразной почки, удвоение лоханок, стеноз почечных артерий, приводящий к артериальной гипертензии. Нарушения развития зрительной системы при синдроме Шерешевского-Тёрнера в большинстве случаев представлены птозом, косоглазием, близорукостью, дальтонизмом.

Интеллект, как правило, сохранен; в редких случаях отмечается олигофрения. Среди сопутствующих заболеваний у лиц с синдромом Шерешевского-Тёрнера обычно выявляются гипотиреоз, тиреоидит Хашимото, витилиго, множественные пигментные невусы, алопеция, гипертрихоз, сахарный диабет 1-го и 2-го типа, целиакия, ожирение, ИБС. У больных с синдромом Шерешевского-Тёрнера значительно повышен риск развития рака толстой кишки.

Ведущим признаком синдрома Шерешевского-Тёрнера является первичный гипогонадизм (половой инфантилизм), который выявляется почти у 100% пациенток. Яичники представлены двухсторонними фиброзными тяжами, не содержащими фолликулов; отмечается гипоплазия матки. Иногда встречаются рудиментарные яичники с овариальной стромой и отдельными примордиальными фолликулами. Большие половые губы имеют мошонкообразный вид; малые половые губы, клитор и девственная плева недоразвиты. При синдроме Шерешевского-Тёрнера отмечается первичная аменорея, недоразвитие молочных желез, непигментированные втянутые соски, скудное подмышечное и лобковое оволосение. В подавляющем большинстве случаев женщины с синдромом Шерешевского-Тернера страдают бесплодием, однако при мозаичных вариантах возможно зачатие и вынашивание плода.

У мужчин с синдромом Шерешевского-Тёрнера, кроме характерных внешних признаков и соматических пороков, отмечается гипоплазия яичек, двусторонний крипторхизм, иногда – анорхия, низкий уровень тестостерона.

Диагностика синдрома Шерешевского-Тёрнера

У новорожденных синдром Шерешевского-Тёрнера может быть заподозрен неонатологом или педиатром по наличию крыловидной складки шеи и лимфедемы. При отсутствии явных внешних признаков диагноз нередко устанавливается только в пубертатном периоде на основании низкого роста, отсутствия менархе, невыраженности вторичных половых признаков.

При исследовании уровня гормонов определяется повышение гонадотропинов и снижение эстрогенов в крови. Решающее значение в диагностике синдрома Шерешевского-Тёрнера принадлежит определению полового хроматина и исследованию кариотипа. При обнаружении характерных признаков синдрома Шерешевского-Тёрнера у плода по данным акушерского УЗИ, решается вопрос о проведении инвазивной пренатальной диагностики.

Больные с синдромом Шерешевского-Тёрнера нуждаются в консультации генетика, эндокринолога, кардиолога, кардиохирурга, нефролога, офтальмолога, отоларинголога, лимфолога, гинеколога-эндокринолога (женщины), андролога (мужчины). Для обнаружения врожденных пороков и сопутствующих заболеваний показано выполнение ЭхоКГ, МРТ сердца, ЭКГ, УЗИ почек, рентгенографии позвоночника, денситометрии, рентгенографии костей стоп и кистей и др. В рамках диагностического обследования женщинам проводится гинекологическое исследование, УЗИ органов малого таза; мужчинам – УЗИ мошонки, исследование андрогенного профиля. В случае аномалиях зубных рядов детям необходима консультация ортодонта.

С целью дифференциальной диагностики синдрома Шерешевского-Тёрнера и гипофизарного нанизма необходимо проведение исследования уровня гормонов гипофиза в крови, рентгенографии турецкого седла, электроэнцефалографии.

Лечение синдрома Шерешевского-Тёрнера

Основными задачами лечения пациенток с синдромом Шерешевского-Тёрнера служат стимуляция роста, индукция формирования вторичных половых признаков и регулярного менструального цикла. В раннем детстве лечение неспецифично — массаж, ЛФК, витамины, полноценное питание, охранительный режим.

С целью увеличения конечного роста назначается рекомбинантный гормон роста (соматотропин) в виде ежедневных подкожных инъекций до достижения пациенткой костного возраста 15 лет и уменьшения скорости роста до 2 см в год. В большинстве случаев ростостимулирующая терапия помогает больным вырасти до 150–155 см. Лечение гормоном роста рекомендуется сочетать терапией анаболическими стероидами.

Для имитации нормального полового созревания с 13-14 лет назначается заместительная терапия эстрогенами, а через 12–18 месяцев циклическая терапия эстроген-прогестагеновыми оральными контрацептивами. Заместительная гормонотерапия проводится до возраста естественной менопаузы у здоровых женщин (примерно до 50 лет). Мужчинам с синдромом Шерешевского-Тернера назначается ЗГТ мужскими половыми гормонами.

При гемодинамически значимых ВПС осуществляется их хирургическая коррекция. Устранение крыловидных складок шеи проводится методами пластической хирургии.

При достижении адекватного уровня полового развития женщины с синдромом Шерешевского-Тернера могут иметь детей с помощью ЭКО, используя донорскую яйцеклетку. При наличии кратковременной овариальной активности возможно использование для оплодотворения собственных ооцитов. Проблема избыточного роста волос решается с помощью эпиляции.

Прогноз и профилактика синдроме Шерешевского-Тёрнера

В целом синдром Шерешевского-Тёрнера не оказывает значимого влияния на продолжительность жизни. Исключение составляют случаи тяжелых ВПС, раннего развития и декомпенсации сопутствующих заболеваний. При адекватной терапии больные с синдромом Шерешевского-Тёрнера способны создавать семьи, вести нормальную сексуальную жизнь, однако большая часть из них остается бесплодными.

Учитывая полиморфизм проявлений синдрома Шерешевского-Тёрнера, ведение и наблюдение таких больных осуществляется специалистами в области генетики, педиатрии, эндокринологии, гинекологии, андрологии, урологии, кардиологии, офтальмологии и др.

Единственно возможными методами профилактики рождения ребенка с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут служить медико-генетическое консультирование и пренатальная диагностика.

Источник