Синдром верхней полой вены кт

Лучевая диагностика обструкции верхней полой вены: рентген, КТ, МРТ, УЗИ, ангиография

а) Терминология:

1. Синоним:

• Верхняя полая вена (ВПВ)

2. Определение:

• Обструкция ВПВ вследствие наличия опухолевого компонента в ее просвете, стенке или вне сосуда

о Нарушение венозного оттока к правому предсердию от головы, шеи, верхних конечностей и туловища

б) Лучевые признаки:

1. Основные особенности:

• Оптимальные диагностические ориентиры:

о Отсутствие контрастирования ВПВ

о Множественные коллатеральные сосуды

2. Рентгенография:

о Патологические изменения могут не визуализироваться

— Чаще всего фиброзные изменения в средостении

— Обструкция ВПВ вследствие врачебных манипуляций

о Расширение средостения:

— Дилатация ВПВ

— Медиастинальное объемное образование или лимфаденопатия

о Объемное образование корня правого легкого или пара-медиастинальной локализации:

— Рак легких

— Метастазы

— Лимфаденопатия другой этиологии

о Расширение непарной вены и ее дуги

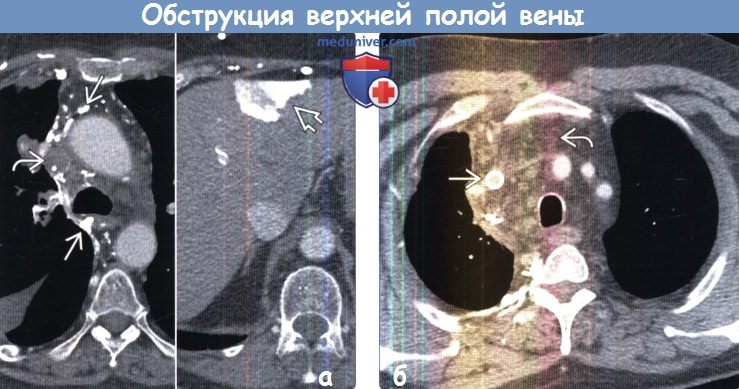

(а) У женщины с мелкоклеточным раком легких при рентгенографии органов грудной клетки в ПП проекции определяется объемное образование в проекции корня правого легкого (паратрахеально), прилежащее к патологическому участку в верхней доле правого легкого.

Выявляется объемное уменьшение верхней доли правого легкого, высокое стояние правого купола диафрагмы и плевральный выпот справа.

(б) У этой же пациентки при КТ с контрастным усилением визуализируется крупное мягкотканное образование неоднородной структуры, циркулярно обрастающее и окклюзирующее просвет ВПВ.

В верхней доле правого легкого определяется обструктивная пневмония с центрально расположенным участком низкой плотности, соответствующим формирующемуся абсцессу.

2. КТ при обструкции верхней полой вены:

• КТ с контрастным усилением:

о Отсутствие контрастирования ВПВ

— Обструкция:

Сдавление извне объемным образованием или увеличенными лимфатическими узлами

Тромб в просвете ВПВ

о Множественные коллатеральные сосуды:

— Шеи, грудной стенки, средостения

о Расширение сосудов средостения:

— Непарной вены

— Верхних межреберных вен Плечеголовных вен

— Перикардиальных, перикардиодиафрагмальных и других вен средостения

о Заброс контрастного вещества в НПВ:

— Выраженное контрастирование квадратной доли печени

3. МРТ при обструкции верхней полой вены:

• Т1ВИ с контрастным усилением:

о Оценка состояние прилежащих структур и установление этиологии сдавления ВПВ извне:

• МР-венография:

о Отсутствие контрастирования ВПВ

о Расширение непарной вены и ее дуги

о Множественные коллатеральные сосуды

— Шеи, грудной стенки, средостения

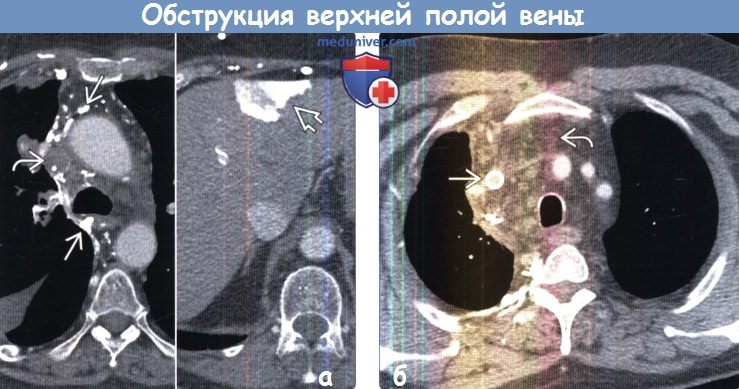

(а) У пациента с мелкоклеточным раком легких при КТ с контрастным усилением определяются крупное объемное образование в верхней доле правого легкого, прорастающее средостение, обструкция ВПВ и коллатерали в средостении.

Наиболее частой опухолевой этиологией обструкции ВПВ являтся рак легких; наиболее частым гистологическим типом — мелкоклеточный рак.

(б) Пациент с обструкцией ВПВ вследствие длительного стояния центрального катетера. На совмещенных изображениях при КТ с контрастным усилением (слева) и при цифровой субтракционной ангиографии (справа) визуализируется стент, позволивший восстановить ток крови в ВПВ.

4. Ультразвуковое исследование:

• В режиме «серой шкалы»:

о Расширение визуализируемых отделов ВПВ:

— Стабильная ширина просвета, не зависящая от дыхания и сердечного цикла

о Эхогенный тромб в просвете

о Расширение подключичной, плечеголовной и яремной вен

• Импульсная допплерография:

о Изменение формы спектральной волны при исследовании подключичных вен

о Нарушение передачи предсердных волн, дыхательной фазности или ответа на провокационную пробу

— Монофазный антеградный ток

— Низкоскоростной ток

• Цветовая допплерография

о Замедленный ток крови или его отсутствие

5. Ангиография при обструкции верхней полой вены:

• Цифровая субтракционная ангиография:

о Венография проводится при невозможности получения диагностической информации томографическими методами визуализации:

— Проводится выше или в стороне от места обструкции

— Стаз или ретроградный ток в подключичной или плечеголовной венах:

Может имитировать окклюзию подключичной или плечеголовной вен

о Сдавление извне объемным образованием или увеличенными лимфатическими узлами:

— Сглаживание контура или сужение просвета ВПВ

о Полостные катетеры и электроды кардиостимулятора

— Сужение просвета на большом протяжении, контуры ровные:

о Дефект наполнения соответствует тромбу

о Отсутствие контрастного вещества в просвете сосуда = окклюзия о Множественные коллатеральные сосуды о Расширение непарной вены и ее дуги

6. Методы медицинской радиологии:

• Накопление радионуклида в печени: симптом квадратной доли печени

• Радионуклидная венография с применением Tc-99m-МАА:

о Полученные кривые «время-активность» могут свидетельствовать об обструкции ВПВ

о Множественные коллатеральные сосуды

(а) На совмещенных изображениях при КТ с контрастным усилением грудной клетки (слева) и брюшной полости (справа) определяются окклюзия ВПВ и множественные коллатеральные сосуды в средостении.

Вследствие тока крови по коллатералям выявляется выраженное контрастирование медиального сегмента левой доли печени, что является косвенным признаком обструкции ВПВ.

(б) У пациента с фиброзными изменениями в средостении при КТ с контрастным усилением визуализируются окклюзированный стент в ВПВ и тяжистое уплотнение жировой клетчатки средостения.

Наиболее частой неопухолевой этиологией обструкции ВПВ является формирование фиброзных изменений в средостении.

7. Рекомендации к проведению лучевых исследований:

• Оптимальный метод

о Оптимальным является применение КТ и МРТ для визуализации отсутствия контрастирования ВПВ

— Оценка прилежащих структур средостения:

о Венография позволяет планировать проведение эндоваскулярных и других оперативных вмешательств

• Выбор условий исследования:

о Реконструкция изображений в коронарной и сагиттальной плоскостях для визуализации места обструкции и ее протяженности

в) Дифференциальная диагностика обструкции верхней полой вены:

1. Синдром верхней апертуры грудной клетки:

• Множественные коллатеральные сосуды шеи и верхних отделов грудной клетки

• Локальное истончение места соединения ключицы и первого ребра

• При исследованиях с контрастным усилением ВПВ видна отчетливо

2. Окклюзия или стеноз плечеголовных вен:

• Множественные коллатеральные сосуды шеи и верхних отделов грудной клетки

• Стеноз или окклюзия плечеголовной вены

• При исследованиях с контрастным усилением ВПВ видна отчетливо

3. Тромбоз, стеноз или окклюзия глубоких вен верхних конечностей:

• Обычно развивается вторично после установки катетеров или электродов кардиостимулятора

• Множественные коллатеральные сосуды

• Отек верхней конечности может имитировать обструкцию ВПВ

• При исследованиях с контрастным усилением ВПВ и центральные вены видны отчетливо

4. Добавочная левая ВПВ при отсутствии правой ВПВ:

• Отсутствуют коллатеральные сосуды

• Отсутствие визуализации ВПВ в правых отделах верхнего средостения

• Аберрантный ход катетеров и электродов кардиостимулятора

о Вертикально вдоль левых отделов средостения

• Контрастирующийся венозный сосуд в левых отделах верхнего средостения

о Впадает в венечный синус

• Расширение венечного синуса

г) Патоморфология обструкции верхней полой вены. Основные особенности:

• Этиология:

о Злокачественное новообразование органов грудной клетки

— Чаще всего рак легких

— Метастазы

Чаще всего рака молочной железы, почки и яичка

— Медиастинальная лимфаденопатия и лимфома

— Первичное объемное образование средостения

о Гранулематозный процесс:

— Инфекция:

Туберкулез

Гистоплазмоз

— Саркоидоз

— Силикоз

о Ятрогении:

— Полостные катетеры и электроды кардиостимулятора

о Последствия лучевой терапии

о Гнойная инфекция

о Сдавление сосуда патологическим образованием средостения

д) Клинические аспекты:

1. Проявления:

• Наиболее частые признаки

о Отек

— Лица, шеи, верхних отделов туловища и верхних конечностей

О Головная боль

о Одышка, дисфагия, охриплость

о Пальпируемые подкожные коллатеральные сосуды

— Шеи и грудной стенки

• Другие симптомы:

о Синкопальные состояния, судороги

о Нарушения зрения

о В тяжелых случаях кома

• Клинический данные:

о Обструкция ВПВ представляет собой клинический диагноз:

— При компенсированном стенозе или окклюзии симптомы могут отсутствовать

о Синдром верхней полой вены (ВПВ):

— Группа симптомов, связанных с обструкцией ВПВ

— Отек лица и верхних конечностей и расширение коллатеральных сосудов передних отделов грудной стенки

2. Демографические данные:

• Возраст:

о 18-76 лет

— Средний: 54 года

о Злокачественные новообразования: 40-60 лет

о Заболевания с доброкачественным течением: 30-40 лет

• Пол:

о Злокачественные новообразования: М>Ж

о Заболевания с доброкачественным течением: М = Ж

• Эпидемиология:

о Злокачественные новообразования: 80-90%

о Заболевания с доброкачественным течением: 10-20%:

— В 50% случаев-фиброзные изменения средостения

— В недавнее время увеличилась доля ятрогений:

Наиболее частая причина, которая не связана со злокачественными новообразованиями, имеющимися у пациентов

3. Естественное течение заболевания и прогноз:

• Прогрессирующая обструкция ВПВ:

о Постепенное развитие симптомов

• Выживаемость зависит от характера течения лежащего в основе заболевания

• Заболевания с доброкачественным течением: о Редко приводят к летальному исходу

• Злокачественные новообразования:

о Обычно не являются причиной смерти

о Большинство пациентов погибает от метастазирующих злокачественных новообразований

— Выживаемость зависит от гистологического типа опухоли

4. Лечение:

• Злокачественные новообразования:

о Лучевая терапия

о Химиотерапия, направленная против определенного типа новообразования

• Угнетение коагуляции крови

• Эндоваскулярные методы лечения:

о Локальный тромболизис через катетер

о Установка стента

• Хирургические методы лечения:

о Установка венозного шунта

о Транспозиция вены

е) Диагностические пункты:

1. Следует учитывать:

• При выявлении типичных симптомов у пациента с известным злокачественным новообразованием следует заподозрить обструкцию ВПВ

2. Ключевые моменты при интерпретации изображений:

• Отсутствие контрастирования ВПВ

• Множественные коллатеральные сосуды шеи, грудной стенки и средостения

ж) Список литературы:

1. Carter BW et al: Acute thoracic findings in oncologic patients. J Thorac Imaging. 30(4):233-46, 2015

2. Katabathina VS et al: Imaging of oncologic emergencies: what every radiologist should know. Radiographics. 33(6): 1533-53, 2013

3. Eren S et al: The superior vena cava syndrome caused by malignant disease. Imaging with multi-detector row CT. Eur J Radiol. 59(1):93-103, 2006

— Также рекомендуем «Метастазы рака легкого на рентгенограмме, КТ, МРТ, ПЭТ»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 25.1.2019

Оглавление темы «Рентген и КТ органов грудной клетки»:

- Причины консолидации легочной ткани на рентгене, КТ, МРТ, ПЭТ

- Множественные патологические образования легкого на рентгенограмме и КТ органов грудной клетки

- Причины множественных патологических образований в легких на рентгене, КТ, ПЭТ

- Лимфаденопатия на рентгенограмме и КТ органов грудной клетки

- Причины лимфаденопатии средостения на рентгене, КТ, МРТ, ПЭТ

- Опухоль Панкоста на рентгенограмме, КТ, МРТ

- Лучевая диагностика опухоли Панкоста: рентген, КТ, МРТ, ПЭТ

- Обструкция верхней полой вены на рентгенограмме, КТ, МРТ

- Лучевая диагностика обструкции верхней полой вены: рентген, КТ, МРТ, УЗИ, ангиография

- Метастазы рака легкого на рентгенограмме, КТ, МРТ, ПЭТ

Источник

Январь 30, 2019

Нет комментариев

Синдром верхней полой вены (СВПВ) – это обструкция кровотока через верхнюю полую вену. Заболевание требует неотложной медицинской помощи, которая чаще всего проявляется у больных со злокачественным заболеванием в грудной клетке. Больному с СВПВ требуется незамедлительная диагностика и лечение.

Уильям Хантер впервые описал синдром в 1757 году у больного с сифилитической аневризмой аорты. В 1954 году Шехтер рассмотрел 274 хорошо документированных случая синдрома верхней полой вены, о которых сообщалось в литературе; 40% из них были из-за сифилитических аневризм или туберкулезного медиастинита.

Начиная с ранних сообщений, данные инфекции постепенно уменьшились как основная причина обструкции верхней полой вены. Рак легкого в настоящее время является основным процессом приблизительно у 70% пациентов с сифилитической аневризмой аорты. Однако, до 40% случаев связаны с незлокачественными причинами.

Патофизиология

Верхняя полая вена является основным дренажным сосудом для венозной крови из головы, шеи, верхних конечностей и верхней части грудной клетки. Он расположен в среднем средостении и окружен относительно жесткими структурами, такими как грудина, трахея, правый бронх, аорта, легочная артерия и перигилярные и паратрахеальные лимфатические узлы. Он простирается от места соединения правой и левой безымянных вен до правого предсердия, на расстоянии 6-8 см. Это тонкостенная сосудистая структура с низким давлением. Эта стенка легко сдавливается, поскольку она пересекает правую сторону средостения.

Обструкция верхней полой вены может быть вызвана неопластической инвазией венозной стенки, связанной с внутрисосудистым тромбозом, или, проще говоря, внешним давлением опухолевой массы на относительно тонкостенный верхней полой вены. Полная обструкция верхней полой вены является результатом внутрисосудистого тромбоза в сочетании с внешним давлением. Неполная обструкция верхней полой вены чаще производна к внешнему давлению без тромбоза. Прочие причины включают в себя компрессию внутрисосудистыми артериальными устройствами. Заболеваемость растет, в соответствии с увеличением применения эндоваскулярных устройств.

Обструкция верхней полой вены инициирует коллатеральное венозное возвращение к сердцу из верхней половины тела по четырем основным путям. Первым и наиболее важным путем является азигозная венозная система, которая включает в себя азигозную вену, гемиазигозную вену и соединительные межреберные вены. Второй путь – это внутренняя молочная венозная система плюс притоки и вторичные связи с верхними и нижними эпигастральными венами. Длинная грудная венозная система с ее связями с бедренными венами и позвоночными венами обеспечивает третий и четвертый коллатеральные пути, соответственно.

Несмотря на эти коллатеральные пути, венозное давление почти всегда повышается в верхнем отделе при наличии обструкции верхней полой вены. У больных с тяжелой формой синдрома верхней полой вены фиксировалось венозное давление до 200-500 см H2O.

Причины

Более 80% случаев СВПВ вызваны злокачественными опухолями средостения. Бронхогенные карциномы составляют 75-80% всех этих случаев, причем большинство из них представляют собой мелкоклеточный рак. Неходжкинские лимфомы (особенно крупноклеточные) составляют 10-15%. Причины СВПВ кажутся сходными с относительной частотой первичных опухолей легких и средостения. Редкие злокачественные диагнозы включают болезнь Ходжкина, метастатический рак, первичные лейомиосаркомы сосудов средостения и плазмоцитомы.

К незлокачественным состояниям, которые могут вызвать СВПВ, относятся следующие:

- Медиастинальный фиброз

- Сосудистые заболевания, такие как аневризма аорты , васкулит и артериовенозные свищи

- Инфекции, такие как гистоплазмоз, туберкулез, сифилис и актиномикоз

- Доброкачественные опухоли средостения, такие как тератома, кистозная гигрома , тимома и дермоидная киста

- Сердечные причины, такие как перикардит и миксома предсердия

- Тромбоз, связанный с наличием катетеров центральной вены

Это составляет примерно 22% случаев ссиндрома верхней полой вены.

Прогноз

Выживаемость у пациентов с синдромом верхней полой вены зависит главным образом от течения основного заболевания. Само по себе отсутствие смертности напрямую связано с легким венозным застоем.

У пациентов с доброкачественной СВПВ ожидаемая продолжительность жизни не изменяется. Если СВПВ является вторичным по отношению к злокачественному процессу, выживаемость больного коррелирует с гистологией опухоли. Лица, имеющие признаки и симптомы отека гортани и головного мозга имеют наиболее опасные для жизни проявления синдрома верхней полой вены и находятся под угрозой внезапной смерти.

Клинические наблюдения показывают, что примерно 10% больных с бронхогенной карциномой и 45% больных с лимфомой, получавших облучение, живут не менее 30 месяцев. Напротив, лица с злокачественной СВПВ, не проходившие лечения, выживают только в течение примерно 30-ти дней. Прогноз для тех, кто не реагирует на лечение, аналогично.

Клиническая картина

В начале клинического течения синдрома верхней полой вены частичная обструкция верхней полой вены может протекать бессимптомно, но чаще игнорируются незначительные симптомы и признаки.

Поскольку синдром продвигается к полной обструкции верхней полой вены, классические симптомы и признаки становятся более очевидными. Одышка является наиболее распространенным симптомом, наблюдаемым у 63% больных с СВПВ. К другим симптомам относятся отек лица, наполнение головы, кашель, отек рук, боль в груди, дисфагия, ортопноэ, нарушение зрения, хрипота, стридор, головная боль, заложенность носа, тошнота, плевральный выпот и головокружение.

Характерные физические показатели синдрома верхней полой вены включают в себя расширение вен шеи и грудной стенки, отек лица, отек верхних конечностей, психические изменения, полнокровие, цианоз, отёк зрительного нерва, ступор и в некоторых случаях кома. Наклон туловища вперед или в состоянии лежа может усугубить симптомы и признаки.

Осложнения

Осложнения синдрома верхней полой вены могут включать в себя следующее:

Отек гортани

Отек головного мозга

Снижение сердечного выброса при гипотонии

Тромбоэмболия легочной артерии (при наличии ассоциированного тромба)

Диагностика

Больные с синдромом открытой верхней полой вены могут диагностируются только с помощью физикального осмотра. Тем не менее, некоторые детали требуют процедуры диагностической визуального исследования.

Рентгенография грудной клетки

Рентгенография грудной клетки позволяет выявить расширенное средостение или массу в правой части грудной клетки.

Компьютерная томография

Компьютерная томография (КТ) имеет то преимущество, что предоставляет более точную информацию о месте обструкции и может дать информацию для биопсии с помощью медиастиноскопии, бронхоскопии или чрескожной аспирации тонкой иглой. Она также обеспечивает получение информации о других критических структурах, например, бронхах и голосовых связках.

КТ грудной клетки является первоначальным методом диагностики для определения, происходит ли обструкция в результате внешнего сжатия или в результате тромбоза. Дополнительная информация необходима, поскольку вовлечение данных структур требует незамедлительных действий для снятия давления.

Магнитно-резонансная томография

Магнитно-резонансная томография (МРТ) еще недостаточно изучена в этой ситуации, но она выглядит многообещающей. Она имеет несколько потенциальных плюсов по сравнению с КТ в том смысле, что обеспечивает получение изображения в нескольких плоскостях, позволяет осуществлять прямую визуализацию кровотока и не требует использования йодированного контрастного материала (когда ожидается стентирование).

МРТ является приемлемым методом диагностики для больных с почечной недостаточностью или лиц с контрастной аллергией. Потенциальные недостатки МРТ включают в себя увеличение времени сканирования с сопутствующими проблемами соблюдения пациентом режима лечения.

Флебография

Инвазивная контрастная венография является наиболее убедительным диагностическим инструментом. Она точно определяет этиологию обструкции. Что особенно важно, если требуется хирургическое лечение закупорки полой вены.

Лечение

При лечении синдрома верхней полой вены целью является облегчение симптомов и попытка излечения первичного злокачественного процесса. Лишь небольшой процент пациентов с быстро возникающей обструкцией верхней полой вены подвержены риску опасных для жизни осложнений.

Пациенты с клинической СВПВ часто получают значительное симптоматическое улучшение от консервативных мер лечения, в том числе подъема головки кровати и дополнительного кислорода. Неотложная терапия показана при наличии отека мозга, сниженного сердечного выброса или отека верхних дыхательных путей. Кортикостероиды и диуретики часто используются для облегчения отека гортани или головного мозга, хотя документация об их эффективности сомнительна.

Лучевая терапия была рекомендована в качестве стандартного лечения для большинства больных с СВПВ. Он используется в качестве начального лечения, если гистологический диагноз не может быть установлен и клиническое состояние пациента ухудшается; однако, обзоры предполагают, что одна только обструкция верхней полой вены редко представляет абсолютную чрезвычайную ситуацию, которая требует лечения без определенного диагноза.

Схема фракционирования для лучевой терапии обычно включает от двух до четырех больших начальных фракций по 3-4 Гр с последующей ежедневной доставкой обычных фракций по 1,5-2 Гр, до общей дозы 30-50 Гр. Доза облучения зависит от размера опухоли и радиореактивности. Радиационный портал должен включать 2-сантиметровое поле вокруг опухоли.

Во время облучения пациенты клинически улучшаются, прежде чем на рентгенографии грудной клетки обнаруживаются объективные признаки уменьшения опухоли. Лучевая терапия купирует обструкцию верхней полой вены у 70% пациентов с карциномой легкого и более чем у 95% пациентов с лимфомой.

У больных с СВПВ, вторичной к немелкоклеточной карциноме легкого, лучевая терапия является основным лечением. Вероятность того, что пациенты получат пользу от такой терапии, высока, но общий прогноз у этих пациентов плохой.

Химиотерапия может быть предпочтительнее лучевой терапии для пациентов с хемочувствительными опухолями.

Наиболее обширный опыт в лечении СВПВ, вторичной по отношению к неходжкинской лимфоме, сообщается в онкологическом центре имени доктора Андерсона. Пациенты получали только химиотерапию, химиотерапию в сочетании с лучевой терапией или только лучевую терапию. Все пациенты достигли полного облегчения симптомов СВПВ в течение 2 недель после применения любого типа лечения. Вероятно, ни один из методов лечения не был лучшим в достижении клинического улучшения.

Загрузка…

Источник