Синдром тернера признаки на узи

Синдром Тернера (45,X и другие кариотипы): признаки, фенотип В отличие от пациентов с другими половыми хромосомными анеуплоидиями, девочек с синдромом Тернера часто идентифицируют при рождении или до половой зрелости из-за отчетливых фенотипических признаков. Синдром Тернера значительно более редкий, чем другие анеуплоидии по половым хромосомам. Встречаемость фенотипа синдрома Тернера — приблизительно 1 на 4000 новорожденных девочек, хотя в некоторых исследованиях приведены значительно более высокие цифры. Наиболее частая хромосомная конституция при синдроме Тернера — 45,Х (иногда неправильно записываемая 45,Х0), без второй половой хромосомы. Тем не менее до 50% случаев имеет другие кариотипы. Около четверти случаев синдрома Тернера — мозаичные кариотипы, в которых только часть клеток содержит 45,Х. Наиболее частые кариотипы и их приближенные относительные частоты следующие: 1) 45,Х: 50% 2) 46,X,i(Xq): 15% 3) Мозаики 45,Х/46, XX: 15% 4) Мозаики 45,X/46,X,i (Xq): около 5% 5) 45,Х, другая аномалия X: около 5% 6) Другие мозаики 45,Х/?: около 5% Состав хромосом клинически значим. Например, пациентки с i(Xq) подобны женщинам с классическим 45,Х, пациентки с делецией Хр имеют низкий рост и врожденные пороки развития, а с делецией Xq часто имеют только дисфункцию гонад. Типичные аномалии при синдроме Тернера включают низкий рост, дизгенезию гонад (в результате нарушения их формирования яичники обычно представлены соединительнотканными полосками), характерное необычное лицо, складчатую шею, низкий рост волос на затылке, широкую грудную клетку с широко расположенными сосками и высокую частоту почечных и сердечно-сосудистых аномалий. При рождении младенцы с этим синдромом часто имеют важный диагностический признак — отек тыльной стороны стоп и кистей. синдром Тернера У многих пациентов обнаруживают коарктацию аорты, женщины с синдромом Тернера имеют повышенный риск сердечно-сосудистых аномалий. Лимфоотек может проявляться во внутриутробном периоде, вызывая кистозную гигрому плода (обнаруживаемую при ультразвуковом исследовании — УЗИ), вызывающую видимые после родов шейные складки. Синдром Тернера следует заподозрить у любой новорожденной девочки с отеком кистей и стоп или с гипоплазией левых отделов сердца или коарктацией аорты. Возможность этого диагноза нужно также учитывать в подростковом периоде у девушек с первичной или вторичной аменореей, особенно если они низкого роста. Терапия гормоном роста показана для всех девушек с синдромом Тернера и позволяет прибавить от 6 до 12 см роста. Обычно считают, что интеллект у женщин с синдромом Тернера будет нормальным, хотя приблизительно 10% пациенток имеют значимую задержку развития, требующую специального образования. Даже среди тех, кто имеют нормальный интеллект, тем не менее, часто выявляют недостаточность в пространственном восприятии, двигательной и тонкой моторике. Как следствие, невербальная оценка IQ значительно ниже вербальной, и большинство пациенток нуждается в педагогической поддержке, особенно по математике. Женщины с синдромом Тернера имеют высокий риск низкой социальной адаптации. Сравнение девушек 45,Х с материнским и отцовским происхождением Х-хромосомы показало значительно худшие социальные навыки при материнской Х-хромосоме. Поскольку эффект родительского происхождения может объясняться импринтингом, такую возможность исследуют для генов Х-хромосомы, которые влияют на фенотип. Высокая встречаемость кариотипа 45,Х при спонтанных абортах уже упоминалась. Аномалия присутствует предположительно в 1-2% всех зачатий; выживание до срока родов — редкое явление, и более чем 99% таких беременностей спонтанно прерывается. Единственная Х-хромосома примерно в 70% случаев имеет материнское происхождение; другими словами, хромосомная ошибка, ведущая к потере половой хромосомы, обычно происходит у отца. Основа для необыкновенно высокой частоты утраты Х- или Y-хромосомы неизвестна. Кроме того, неясно, почему кариотип 45,Х, столь часто летальный внутриутробно, очевидно полностью совместим с жизнью после родов. Утраченные гены, ответственные за фенотип синдрома Тернера, должны находиться как в Х-, так и Y-хромосоме. Предполагают, что эти гены входят в число генов, избегающих Х-инактивации, в частности, находящихся на коротком плече, включая псевдоаутосомную область. Иногда у пациентов с низким ростом, дизгенезией гонад и умственной отсталостью выявляют небольшие кольцевые Х-хромосомы. Поскольку задержка умственного развития нетипична для синдрома Тернера, наличие такой задержки с другими аномалиями у больных с кариотипом 46,Х,r(Х) связывают с тем, что небольшие кольцевые Х-хромосомы утрачивают центр Х-инактивации. Невозможность инактивировать кольцевую Х-хромосому приводит к избыточной экспрессии генов, в норме подлежащих инактивации. Обнаружение кольцевой Х-хромосомы при пренатальной диагностике может вести к большой неопределенности, в таком случае показано исследование экспрессии гена XIST. Большие кольца, содержащие центр Х-инактивации и экспрессирующие ген XIST, приводят к развитию фенотипа синдрома Тернера; при небольших кольцевых хромосомах без экспрессии гена XIST можно предполагать более серьезный фенотип.

Источник: https://meduniver.com/Medical/genetika/sindrom_ternera.html MedUniver

Источник

Что это такое, синдром Шерешевского-Тернера? Этот вопрос нередко интересует людей, столкнувшимся с этим заболеванием. Данная патология являет собой врожденную хромосомную аномалию, которая характеризуется отсутствием одной X-хромосомы (классический вариант). Учитывая особенности кариотипа, который записывается как 45 XO, очевидным является тот факт, что страдают от соответствующей патологии только представительницы женского пола.

Синдром Шерешевского-Тернера мозаичная форма – патология, при которой не обязательно полностью отсутствует вторая X-хромосома. Чаще она имеет некоторые дефекты, влияющие на общее состояние здоровья пациентки и протекание ее заболевания.

Причины

Причины синдрома Шерешевского-Тернера сокрыты в нарушениях деления клеток и образования генетического материала ребенка еще в период зачатия. Патология фактически возникает в самом начале развития плода.

Нехватка или неправильное распределение целых молекул ДНК ведет к нарушению структуры отдельных хромосом. В данном случае страдает X-хромосома. При классической форме заболевания она просто отсутствует – 45 XO (в норме 46 XX). Нехватка генетического материала является причиной развития целого ряда характерных симптомов, которые существенно отражаются на качестве жизни девочки уже с самого рождения.

Однако стоит отметить, что в отличие от некоторых хромосомных аномалий при синдроме Шерешевского-Тернера сохраняется жизнеспособность, а женщины могут вести полноценную жизнь, беременеть и рожать детей.

Факторами, которые способствуют возникновению хромосомной аномалии, являются:

- Половые инфекции во время беременности женщины или в анамнезе.

- Влияние некоторых физических факторов (радиация, электромагнитные поля).

- Влияние химикатов на плод.

- Наследственный фактор.

- Истощение и голодание в период вынашивания плода.

Заболевание может развиваться, даже если перечисленные выше факторы отсутствуют.

Что такое мозаицизм?

Синдром Шерешевского-Тернера мозаичная форма считается более благоприятным заболеванием по сравнению с классической формой, и протекает легче обычного. Причины его возникновения те же, что и указаны выше. Главным отличием от классической формы болезни является частичное развитие патологии в клетках. В организме одновременно существуют ткани с нормальным кариотипом и аномальным. Это позволяет компенсировать проявление некоторых симптомов, что делает течение болезни более легким.

В зависимости от характера повреждения второй X-хромосомы, выделяют следующие варианты мозаичной формы заболевания (по кариотипу):

- 46 Х Хр и 46 X Xq.

- 46 Xi(Xq) или 46,X,i(Xp).

- 45 Х/46 XY.

Как видно, практически во всех случаях общее количество хромосом остается нормальным (46). Но, несмотря на этот факт, присутствуют определенные дефекты в плечах одной из них. Именно данная ситуация является причиной возникновения характерных признаков и симптомов. Они вызваны преимущественно изменениями в процессе синтеза белков, что, в конечном счете, проявляется различными аномалиями развития.

Клиническая картина

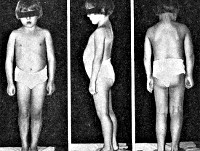

Симптомы синдрома Шерешевского-Тернера достаточно специфичны. Во многих случаях диагноз удается установить визуально при рождении ребенка. Наиболее распространенными признаками патологии являются:

- Недоразвитие половой системы. Оно проявляется отсутствием или слишком маленьким размером яичников, гипоплазией матки и фаллопиевых труб. В пубертатном возрасте нормально не развиваются молочные железы. Соски часто втянуты, широко расположены. Наблюдается снижение нормальных концентраций половых гормонов в крови, что является основной причиной нарушений менструального цикла. Он может вовсе отсутствовать или быть нерегулярным со скудными выделениями. Во многих случаях естественная беременность невозможна.

- Аномалии развития внутренних органов. Данная группа симптомов чаще проявляется стенозом отверстий между камерами сердца, гипоплазией или патологическими изменением структуры почек.

- Другие симптомы. Отмечается низкий рост. Частым признаком болезни является «шея сфинкса» – формирование кожных складок в данной области. Отеки лица, вальгусное искривление локтей, эпикант и деформация грудной клетки также могут выступать признаками синдрома Шерешевского-Тернера.

Учитывая полиморфизм проявлений классической патологии, постановка диагноза редко бывает проблематичной.

Мозаичная форма синдрома Шерешевского-Тернера отмечается более легким протеканием заболевания. Фенотип (внешние проявления) может оставаться нормальным. Единственным обязательным симптомом практически у всех пациенток остается патология развития половой системы. Степень выраженности заболевания зависит от количества пораженных клеток в организме.

Диагностика

Диагностика синдрома Шерешевского-Тернера в большинстве случаев не составляет особого труда, если речь идет о классической форме болезни. Что же касается мозаичной формы патологии, то здесь иногда возникают отдельные трудности. Дело в том, что при нормальном фенотипе клиницисты далеко не всегда могут сразу заподозрить хромосомную патологию.

Лучшим способом диагностики болезни остается кариотипирование. Оно предусматривает анализ хромосомного набора пациентки с установлением наличия дефектов или отсутствия X-хромосомы.

Для верификации болезни у плода проводят пренатальную диагностику. Главными ее этапами являются:

- Выявления потенциальных факторов риска рождения больного ребенка.

- Анализ кариотипа родителей.

- УЗИ плода.

- Кариотипирование малыша еще в утробе.

С помощью этих методов можно установить наличие болезни еще до момента рождения ребенка. Это позволит сразу же начать соответствующую терапию с улучшением качества жизни девочки в будущем.

Осложнения

Осложнения при мозаичной форме синдрома Шерешевского-Тернера в основном связаны с наличием аномалий развития внутренних органов. Пороки сердца могут привести к ранним проблемам с кровообращением. Недоразвитие почек является причиной почечной недостаточности. Расщепление позвоночника приводит к неврологической симптоматике и тому подобное. Все зависит от исходного состояния организма.

Мозаичная форма болезни в этом плане намного благоприятнее. Опасные осложнения практически не возникают. Патология ограничивается снижением качества жизни, что не слишком влияет на ее продолжительность.

Лечение

Синдром Шерешевского-Тернера не лечится. Хромосомные аномалии развиваются на уровне молекул ДНК, на которые пока нет прицельного воздействия извне. Поэтому лечение синдрома Шерешевского-Тернера, как мозаичной формы, так и классической, базируется на применении симптоматических лекарств для улучшения качества жизни пациенток и нормализации функции внутренних органов. Чаще всего используют следующие препараты:

- Соматотропин. Гормон роста, который имеет ограниченные показания к применению. Причиной тому является снижение восприимчивости тканей организма к этому гормону. При мозаичной форме болезни он демонстрирует лучшие результаты, чем при классическом варианте заболевания.

- Оксандролон. Применяется в комплексе с соматотропином. Является анаболическим стероидом, способствуя набору мышечной массы и ускорению процесса роста больного ребенка.

- Эстрогены. Группа препаратов для коррекции половой функции пациенток.

Подбор схемы терапии в каждом случае индивидуален. Все зависит от степени выраженности патологии.

Достижение беременности возможно при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Обычно пациенткам назначают ЭКО с последующим контролем беременности и гормональной поддержкой.

Профилактика синдрома Шерешевского-Тернера на данный момент не разработана. Пока что у генетиков нет возможности влиять на механизмы деления клеток после зачатия.

Источник

Синдром Шерешевского-Тёрнера — хромосомная патология, обусловленная частичной или полной Х-моносомией. Клиническими признаками синдрома Шерешевского-Тёрнера служат низкорослость, гипогонадизм, пороки развития (ВПС, подковообразая почка, косоглазие и др.), лимфостаз, деформация суставов, крыловидные складки кожи на шее и др. Решающими аргументами в постановке диагноза синдрома Шерешевского-Тёрнера служат характерные клинические особенности, данные исследования полового хроматина и кариотипа; возможна дородовая диагностика патологии у плода. Больные с синдромом Шерешевского-Тёрнера нуждаются в гормональной терапии (гормоном роста, половыми гормонами), коррекции врожденных пороков развития и эстетических недостатков.

Общие сведения

Синдром Шерешевского-Тёрнера — генетически детерминированная первичная дисгенезия гонад, развивающаяся вследствие нарушения половой Х-хромосомы. С синдромом Шерешевского-Тёрнера рождается 1 из 3000 новорожденных, однако истинная популяционная частота заболевания неизвестна, поскольку нередко происходит самопроизвольное прерывание беременности на ранних сроках. В литературе данное заболевание встречается под различными названиями — синдром Шерешевского-Тёрнера, синдром Шерешевского, синдром Тёрнера, синдром Ульриха-Тёрнера – по имени авторов, внесших свой вклад в изучение патологии. Синдром Тёрнера в подавляющем большинстве случаев встречается у девочек, крайне редко наблюдается у мальчиков.

Синдром Шерешевского-Тёрнера

Причины синдрома Шерешевского-Тёрнера

В основе развития синдрома Шерешевского-Тёрнера лежит структурная или количественная аномалия Х-хромосомы. Более чем в 60% случаев наблюдается полная моносомия по Х-хромосоме (кариотип 45,Х0), т. е. отсутствие второй половой хромосомы. Около 20% случаев синдрома Шерешевского-Тёрнера обусловлены структурными перестройками Х-хромосомы: делецией короткого или длинного плеча, изохромососмой Х по длинному или короткому плечу, транслокацией Х/Х, кольцевой Х-хромосомой и пр. В оставшихся 20% цитогенетических вариантах имеет место мозаицизм (45,Х0/46,ХХ; 45,X0/46,XY и др.). Механизм возникновения синдрома Шерешевского-Тёрнера у мужчин объясняется транслокацией или хромосомным мозаицизмом.

Риск развития у плода синдрома Шерешевского-Тёрнера никак не связан с возрастом матери. Истинными причинами количественных, качественных или структурных аномалий Х-хромосомы является нарушение мейотического расхождения хромосом, приводящее к анеуплоидии (при Х-моносомии), либо нарушение дробления зиготы (при хромосомном мозаицизме). Практически во всех случаях при кариотипе 45,Х0 имеет место утрата отцовской Х-хромосомы.

Отсутствие или структурные дефекты половой X-хромосомы вызывают нарушение формирования половых желез и многочисленные пороки внутриутробного развития. Беременность плодом, имеющим синдром Шерешевского-Тёрнера, обычно сопровождается токсикозом, угрозой выкидыша и преждевременных родов.

Симптомы синдрома Шерешевского-Тёрнера

Дети с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут рождаться недоношенными, однако даже в случае доношенной беременности росто-весовые показатели ребенка нередко снижены (масса тела 2500—2800 г, длина 42-48 см). Уже при рождении у ребенка могут быть обнаружены типичные признаки синдрома Шерешевского-Тёрнера: короткая шея со складками кожи по бокам (птеригиум-синдром), врожденные пороки сердца, лимфостаз, отечность стоп и кистей и др. В период новорожденности таким детям свойственно нарушение сосания, моторное беспокойство, частые срыгивания фонтаном. В раннем возрасте дети с синдромом Шерешевского-Тёрнера отличаются отставанием в физическом развитии, задержкой речевого развития, частыми повторными средними отитами, приводящими к кондуктивной тугоухости.

К моменту пубертатного периода рост больных составляет 130-145 см. Кроме низкорослости, типичный внешний вид характеризуется короткой шеей с крыловидными складками, «лицом сфинкса», низкой границей роста волос, микрогнатией, деформацией ушных раковин, широкой грудной клеткой. Изменения костно-суставной системы у больных с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут быть представлены врожденной дисплазией тазобедренных суставов, девиацией локтевых суставов, сколиозом. Ранее развитие остеопророза вследствие дефицита эстрогенов обусловливает высокую частоту переломов костей запястий, позвоночника, шейки бедра. Нарушения черепно-лицевого скелета включают микрогнатию, высокое готическое нёбо, аномалии прикуса.

Наиболее частыми сердечно-сосудистыми пороками, сопровождающими синдром Шерешевского-Тёрнера, служат ДМЖП, открытый артериальный проток, коарктация аорты, аневризма аорты. Со стороны мочевыделительной системы у больных может отмечаться наличие подковообразной почки, удвоение лоханок, стеноз почечных артерий, приводящий к артериальной гипертензии. Нарушения развития зрительной системы при синдроме Шерешевского-Тёрнера в большинстве случаев представлены птозом, косоглазием, близорукостью, дальтонизмом.

Интеллект, как правило, сохранен; в редких случаях отмечается олигофрения. Среди сопутствующих заболеваний у лиц с синдромом Шерешевского-Тёрнера обычно выявляются гипотиреоз, тиреоидит Хашимото, витилиго, множественные пигментные невусы, алопеция, гипертрихоз, сахарный диабет 1-го и 2-го типа, целиакия, ожирение, ИБС. У больных с синдромом Шерешевского-Тёрнера значительно повышен риск развития рака толстой кишки.

Ведущим признаком синдрома Шерешевского-Тёрнера является первичный гипогонадизм (половой инфантилизм), который выявляется почти у 100% пациенток. Яичники представлены двухсторонними фиброзными тяжами, не содержащими фолликулов; отмечается гипоплазия матки. Иногда встречаются рудиментарные яичники с овариальной стромой и отдельными примордиальными фолликулами. Большие половые губы имеют мошонкообразный вид; малые половые губы, клитор и девственная плева недоразвиты. При синдроме Шерешевского-Тёрнера отмечается первичная аменорея, недоразвитие молочных желез, непигментированные втянутые соски, скудное подмышечное и лобковое оволосение. В подавляющем большинстве случаев женщины с синдромом Шерешевского-Тернера страдают бесплодием, однако при мозаичных вариантах возможно зачатие и вынашивание плода.

У мужчин с синдромом Шерешевского-Тёрнера, кроме характерных внешних признаков и соматических пороков, отмечается гипоплазия яичек, двусторонний крипторхизм, иногда – анорхия, низкий уровень тестостерона.

Диагностика синдрома Шерешевского-Тёрнера

У новорожденных синдром Шерешевского-Тёрнера может быть заподозрен неонатологом или педиатром по наличию крыловидной складки шеи и лимфедемы. При отсутствии явных внешних признаков диагноз нередко устанавливается только в пубертатном периоде на основании низкого роста, отсутствия менархе, невыраженности вторичных половых признаков.

При исследовании уровня гормонов определяется повышение гонадотропинов и снижение эстрогенов в крови. Решающее значение в диагностике синдрома Шерешевского-Тёрнера принадлежит определению полового хроматина и исследованию кариотипа. При обнаружении характерных признаков синдрома Шерешевского-Тёрнера у плода по данным акушерского УЗИ, решается вопрос о проведении инвазивной пренатальной диагностики.

Больные с синдромом Шерешевского-Тёрнера нуждаются в консультации генетика, эндокринолога, кардиолога, кардиохирурга, нефролога, офтальмолога, отоларинголога, лимфолога, гинеколога-эндокринолога (женщины), андролога (мужчины). Для обнаружения врожденных пороков и сопутствующих заболеваний показано выполнение ЭхоКГ, МРТ сердца, ЭКГ, УЗИ почек, рентгенографии позвоночника, денситометрии, рентгенографии костей стоп и кистей и др. В рамках диагностического обследования женщинам проводится гинекологическое исследование, УЗИ органов малого таза; мужчинам – УЗИ мошонки, исследование андрогенного профиля. В случае аномалиях зубных рядов детям необходима консультация ортодонта.

С целью дифференциальной диагностики синдрома Шерешевского-Тёрнера и гипофизарного нанизма необходимо проведение исследования уровня гормонов гипофиза в крови, рентгенографии турецкого седла, электроэнцефалографии.

Лечение синдрома Шерешевского-Тёрнера

Основными задачами лечения пациенток с синдромом Шерешевского-Тёрнера служат стимуляция роста, индукция формирования вторичных половых признаков и регулярного менструального цикла. В раннем детстве лечение неспецифично — массаж, ЛФК, витамины, полноценное питание, охранительный режим.

С целью увеличения конечного роста назначается рекомбинантный гормон роста (соматотропин) в виде ежедневных подкожных инъекций до достижения пациенткой костного возраста 15 лет и уменьшения скорости роста до 2 см в год. В большинстве случаев ростостимулирующая терапия помогает больным вырасти до 150–155 см. Лечение гормоном роста рекомендуется сочетать терапией анаболическими стероидами.

Для имитации нормального полового созревания с 13-14 лет назначается заместительная терапия эстрогенами, а через 12–18 месяцев циклическая терапия эстроген-прогестагеновыми оральными контрацептивами. Заместительная гормонотерапия проводится до возраста естественной менопаузы у здоровых женщин (примерно до 50 лет). Мужчинам с синдромом Шерешевского-Тернера назначается ЗГТ мужскими половыми гормонами.

При гемодинамически значимых ВПС осуществляется их хирургическая коррекция. Устранение крыловидных складок шеи проводится методами пластической хирургии.

При достижении адекватного уровня полового развития женщины с синдромом Шерешевского-Тернера могут иметь детей с помощью ЭКО, используя донорскую яйцеклетку. При наличии кратковременной овариальной активности возможно использование для оплодотворения собственных ооцитов. Проблема избыточного роста волос решается с помощью эпиляции.

Прогноз и профилактика синдроме Шерешевского-Тёрнера

В целом синдром Шерешевского-Тёрнера не оказывает значимого влияния на продолжительность жизни. Исключение составляют случаи тяжелых ВПС, раннего развития и декомпенсации сопутствующих заболеваний. При адекватной терапии больные с синдромом Шерешевского-Тёрнера способны создавать семьи, вести нормальную сексуальную жизнь, однако большая часть из них остается бесплодными.

Учитывая полиморфизм проявлений синдрома Шерешевского-Тёрнера, ведение и наблюдение таких больных осуществляется специалистами в области генетики, педиатрии, эндокринологии, гинекологии, андрологии, урологии, кардиологии, офтальмологии и др.

Единственно возможными методами профилактики рождения ребенка с синдромом Шерешевского-Тёрнера могут служить медико-генетическое консультирование и пренатальная диагностика.

Источник