Синдром сосудистой недостаточности при аневризмах аорты

ÐпиÑание

ЧÑо ÑÑо Ñакое аневÑизма аоÑÑÑ, ÑимпÑомÑ, пÑиÑÐ¸Ð½Ñ Ð°Ð½ÐµÐ²ÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ Ð°Ð¾ÑÑÑ Ð¸ леÑение â оÑвеÑÑ Ð½Ð° вÑе ÑÑи вопÑоÑÑ Ð²Ñ Ð½Ð°Ð¹Ð´ÐµÑе в ÑÑой ÑÑаÑÑе.

ÐневÑизма аоÑÑÑ â ÑоÑÑдиÑÑое заболевание, Ñ Ð°ÑакÑеÑизÑÑÑееÑÑ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»ÑнÑм паÑологиÑеÑким ÑаÑÑиÑением ÑÑаÑÑка магиÑÑÑалÑной аÑÑеÑии. СоÑÑоÑние ÑвÑзано Ñ ÑаÑÑÑжением или иÑÑонÑением ÑÑенки аоÑÑÑ, в ÑезÑлÑÑаÑе коÑоÑого обÑазÑеÑÑÑ Ð°Ð½ÐµÐ²ÑизмаÑиÑеÑкий меÑок, ÑдавливаÑÑий окÑÑжаÑÑие Ñкани и оÑганÑ. С данной паÑологией можно жиÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð»ÐµÑ Ð¸ не оÑÑÑаÑÑ Ð´Ð¸ÑкомÑоÑÑа. Ðо аневÑизма Ñклонна к пÑогÑеÑÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑоÑÑÑ, ÑÑо ÑгÑÐ¾Ð¶Ð°ÐµÑ ÐµÐµ ÑазÑÑвом, ÑазвиÑием маÑÑивного кÑовоÑеÑениÑ, внезапной ÑоÑÑдиÑÑой и ÑеÑдеÑной недоÑÑаÑоÑноÑÑи, леÑалÑнÑм иÑÑ Ð¾Ð´Ð¾Ð¼.

«Ðлиника ÐÐС» пÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñй ÑпекÑÑ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑинÑÐºÐ¸Ñ ÑÑлÑг по диагноÑÑике и леÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑеÑдеÑно-ÑоÑÑдиÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ð¹. С паÑиенÑами ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ð²ÑÑококвалиÑиÑиÑованнÑй медиÑинÑкий пеÑÑонал. ÐÑ Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñваем медиÑинÑкÑÑ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑ Ð² ÑÑловиÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð¸ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸ÐºÐ¸ и ÑÑаÑионаÑа, а Ñакже ÑопÑовождаем и наблÑдаем паÑиенÑов в воÑÑÑановиÑелÑном пеÑиоде.

ÐлаÑÑиÑикаÑиÑ

ÐаÑÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¿ÑедÑÑавлÑÐµÑ Ñобой необÑаÑимое ÑаÑÑиÑение пÑоÑвеÑа аÑÑеÑиалÑного ÑÑвола. ÐÐ¼ÐµÐµÑ Ð½ÐµÑколÑко ÑазновидноÑÑей в завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ ÑаÑÐ¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ñаженного ÑÑаÑÑка, пÑиÑÐ¾Ð´Ñ Ð¿ÑоиÑÑ Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, ÑимпÑомаÑики, ÑÑÑÑкÑÑÑнÑÑ Ð¾ÑобенноÑÑей и ÑоÑÐ¼Ñ Ð°Ð½ÐµÐ²ÑизмаÑиÑеÑкого меÑка.

ÐоÑÑа â ÑамÑй кÑÑпнÑй непаÑнÑй аÑÑеÑиалÑнÑй ÑоÑÑд, подÑазделÑÑÑийÑÑ Ð½Ð° 3 оÑдела:

- ÐоÑÑ Ð¾Ð´ÑÑÐ°Ñ ÑаÑÑÑ (беÑÐµÑ Ð½Ð°Ñало в левом желÑдоÑке).

- ÐÑга аоÑÑÑ.

- ÐиÑÑ Ð¾Ð´ÑÑÐ°Ñ ÑаÑÑÑ (делиÑÑÑ Ð½Ð° гÑÑднÑÑ Ð¸ бÑÑÑнÑÑ).

ÐиамеÑÑ Ð²Ð¾ÑÑ Ð¾Ð´ÑÑей ÑаÑÑи обÑÑно ÑоÑÑавлÑÐµÑ Ð¿ÑимеÑно 3 Ñм, а ниÑÑ Ð¾Ð´ÑÑей â 2.5 Ñм. ÐÑÑÑÐ½Ð°Ñ Ð¾Ð±ÑÑно не более 2 Ñм в диамеÑÑе. ÐÑли даннÑе показаÑели пÑевÑÑаÑÑ Ð² 2 Ñаза Ð¾Ñ Ð½Ð¾ÑмÑ, Ñо аневÑизма ÑÑиÑаеÑÑÑ ÐºÑиÑиÑеÑкой.

ÐлаÑÑиÑикаÑиÑ:

- Ðо ÑоÑме: меÑоÑÑаÑÐ°Ñ (локалÑное вÑпÑÑивание), веÑеÑенообÑÐ°Ð·Ð½Ð°Ñ (ÑаÑÑиÑение по вÑÐµÐ¼Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð¼ÐµÑÑÑ).

- Ðо моÑÑологиÑеÑÐºÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÑоениÑ: иÑÑÐ¸Ð½Ð½Ð°Ñ (иÑÑонÑение и вÑпÑÑивание вÑÐµÑ Ñлоев аоÑÑÑ: инÑимÑ, медиа, адвенÑиÑии), пÑевдоаневÑизма (ÑÑенка пÑедÑÑавлена ÑÑбÑовой ÑканÑÑ).

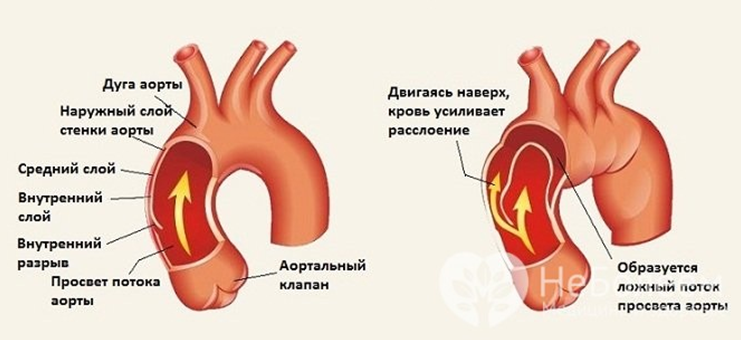

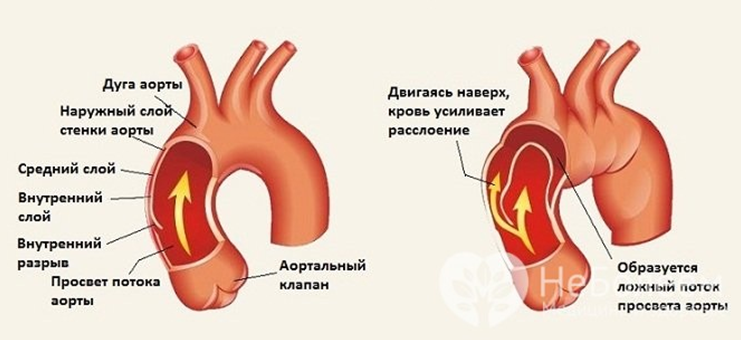

- Ðо клиниÑеÑÐºÐ¾Ð¼Ñ ÑеÑениÑ: ÑаÑÑлаиваÑÑаÑÑÑ (кÑÐ¾Ð²Ñ Ð¿ÑоÑаÑиваеÑÑÑ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑлоÑми ÑÑенок аоÑÑÑ, они ÑаÑÑлаиваÑÑÑÑ, ÑÑо гÑÐ¾Ð·Ð¸Ñ ÑÑжелÑми оÑложнениÑми, леÑалÑнÑм иÑÑ Ð¾Ð´Ð¾Ð¼), без ÑимпÑомов, оÑÐ»Ð¾Ð¶Ð½ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ (ÑазÑÑв мÑÑка, кÑовоÑеÑениÑ), ÑипиÑнаÑ.

ÐÑделÑно ÑледÑÐµÑ Ð²ÑделиÑÑ Ð²Ð¸Ð´Ñ Ð¿Ð°Ñологии по пÑоиÑÑ Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ. ÐÑваÑÑ Ð²ÑожденнÑе и пÑиобÑеÑеннÑе. ÐеÑвÑе ÑвÑÐ·Ð°Ð½Ñ Ñ Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñием наÑледÑÑвеннÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ¹:

- СиндÑом ÐаÑÑана;

- Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ñ ÐÐ¸Ñ ÑенÑÑейна;

- наÑледÑÑвеннÑй деÑиÑÐ¸Ñ ÑлаÑÑина;

- неÑовеÑÑеннÑй деÑмогенез и пÑ.

ÐÑиобÑеÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð°Ð½ÐµÐ²Ñизма аоÑÑÑ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ñвои пÑиÑÐ¸Ð½Ñ Ð°Ð½ÐµÐ²ÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ Ð°Ð¾ÑÑÑ, они обÑÑно ÑледÑÑÑие: ÑиÑилиÑ, ÑÑбеÑкÑлез, ÑÑÑепÑококки, гÑибковÑе инÑекÑии, аÑеÑоÑклеÑоз, ÑÑавмÑ, опеÑаÑивнÑе вмеÑаÑелÑÑÑва и пÑ.

СимпÑÐ¾Ð¼Ñ Ð°Ð½ÐµÐ²ÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ Ð°Ð¾ÑÑÑ

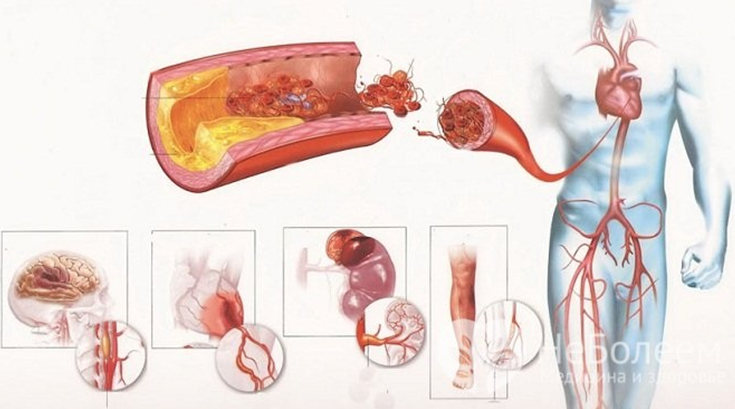

ÐлиниÑеÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ°ÑÑина ваÑиабелÑна и завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð¶ÐµÑÑва ÑакÑоÑов: ÑазмеÑ, ÑаÑположение аневÑизмаÑиÑеÑкого меÑка, ÑÑиологиÑеÑкий ÑакÑоÑ. РнекоÑоÑÑÑ ÑлÑÑаÑÑ Ð¿Ð°ÑÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð²Ð¾Ð²Ñе не беÑÐ¿Ð¾ÐºÐ¾Ð¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÑопÑовождаеÑÑÑ ÑкÑдной ÑимпÑомаÑикой. ÐеÑвÑм пÑоÑвлением Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑÑаÑÑ Ð¸ÑÐµÐ¼Ð¸Ñ ÐºÐ¸ÑеÑника или Ð½Ð¸Ð¶Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑей, инÑÑлÑÑ, инÑаÑÐºÑ Ð¿Ð¾Ñки, поÑинение палÑÑев.

ÐневÑизма бÑÑÑной аоÑÑÑ

ÐÑоÑвлÑеÑÑÑ ÑаÑе пÑиÑÑÑпообÑазнÑми болÑми, иÑÑадиÑÑÑÑими в поÑÑниÑнÑÑ Ð·Ð¾Ð½Ñ, Ð¿Ð°Ñ , нижние конеÑноÑÑи. ÐÐ¾Ð»Ñ Ð½Ðµ кÑпиÑÑеÑÑÑ Ð»ÐµÐºÐ°ÑÑÑвами и Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÐµÑпокоиÑÑ Ð½ÐµÑколÑко ÑаÑов. Ðозможен подÑем ÑемпеÑаÑÑÑÑ.

ÐаÑаллелÑно беÑпокоÑÑ Ð´Ð¸ÑпепÑиÑеÑкие ÑаÑÑÑÑойÑÑва (вздÑÑие, диÑÑÑнкÑÐ¸Ñ ÐºÐ¸ÑеÑника, ÑоÑноÑа, ÑвоÑа). ÐÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑеÑÑ Ð²ÐµÑа. ÐÑи болÑÑом ÑаÑÑиÑении пÑи палÑпаÑии бÑÑÑной ÑÑенки можно опÑеделиÑÑ ÑÑиленнÑÑ Ð¿ÑлÑÑаÑиÑ. ÐÐ¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ Ð¾Ñеки, наÑÑÑение ÑабоÑÑ Ð¼Ð¾ÑевÑделиÑелÑной ÑиÑÑемÑ.

ÐневÑизма гÑÑдной аоÑÑÑ

ÐÑоÑвлÑеÑÑÑ Ð¿Ð°ÑÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð½Ð¾ÑÑей болÑÑ Ð² облаÑÑи гÑÑдной клеÑки. ÐÐ¾Ð»Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¸ÑÑадиÑоваÑÑ Ð² ÑейнÑй оÑдел, плеÑи, веÑÑ Ð½ÑÑ ÑаÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñа. Ðна Ñакже не кÑпиÑÑеÑÑÑ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÐºÐ°Ð¼ÐµÐ½Ñами.

Ðозможно болезненное глоÑание, Ð¾Ñ ÑиплоÑÑÑ, ÑÑÑ Ð¾Ð¹ каÑелÑ, ÑеÑидивиÑÑÑÑÐ°Ñ Ð¿Ð½ÐµÐ²Ð¼Ð¾Ð½Ð¸Ñ, оÑÑÑение Ð½ÐµÑ Ð²Ð°Ñки воздÑÑ Ð°, ÑиндÑом ÐоÑнеÑа. ÐÑи ÑаÑÑиÑении в воÑÑ Ð¾Ð´ÑÑей ÑаÑÑи или в дÑге поÑвлÑÑÑÑÑ ÑимпÑÐ¾Ð¼Ñ Ð°Ð¾ÑÑалÑной и ÑеÑдеÑной недоÑÑаÑоÑноÑÑи или пÑизнаки кава-ÑиндÑома.

ÐневÑизма аоÑÑÑ ÑеÑдÑа

ÐлиÑелÑное вÑÐµÐ¼Ñ ÑимпÑÐ¾Ð¼Ñ Ð°Ð½ÐµÐ²ÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ Ð°Ð¾ÑÑÑ Ð½Ðµ пÑоÑвлÑеÑ. Ðногда паÑÐ¸ÐµÐ½Ñ Ð¾ÑÑÑÐ°ÐµÑ Ð½ÐµÐ¸Ð½ÑенÑивнÑе боли в ÑеÑдÑе. Также Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÐµÑпокоиÑÑ Ð¾Ð´ÑÑка, заÑÑÑдненное дÑÑ Ð°Ð½Ð¸Ðµ, каÑелÑ.

ÐневÑизма аоÑÑÑ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ мозга

ÐаÑÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑвлÑеÑÑÑ Ð·Ð°ÑаÑÑÑÑ ÑолÑко пÑи болÑÑÐ¸Ñ ÑаÑÑиÑениÑÑ , когда Ð´Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð°ÑÑеÑÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð²Ð¸Ñ Ð½Ð° близлежаÑие Ñкани, неÑвнÑе оконÑаниÑ. ÐаÑÐ¸ÐµÐ½Ñ Ð¿Ñи ÑÑом иÑпÑÑÑваеÑ: Ð±Ð¾Ð»Ñ Ð² голове, давление в Ð³Ð»Ð°Ð·Ð°Ñ , ÑÑ ÑдÑение зÑиÑелÑной ÑÑнкÑии, наÑÑÑение ÑÑвÑÑвиÑелÑноÑÑи кожного покÑова лиÑа.

РаÑÑлоение или ÑазÑÑв аневÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ Ð°Ð¾ÑÑÑ

Ð ÐµÐ·ÐºÐ°Ñ Ð±Ð¾Ð»Ñ â ÑÑо один из главнÑÑ Ð¿Ñизнаков ÑазÑÑва. ÐÑли аневÑизма ÑаÑполагаеÑÑÑ Ð² гÑÑдном оÑделе, Ñо Ð±Ð¾Ð»Ñ ÑаÑÑо пÑÑаÑÑ Ñ Ð¸Ð½ÑаÑкÑом. У болÑного Ð¿Ð°Ð´Ð°ÐµÑ ÐРиз-за внÑÑÑеннего кÑовоизлиÑниÑ, ÑазвиваеÑÑÑ Ñоковое ÑоÑÑоÑние: побледнение, поÑеÑÑ Ð¾ÑиенÑаÑии в пÑоÑÑÑанÑÑве, заÑÑманенноÑÑÑ ÑознаниÑ, Ð½ÐµÑ Ð²Ð°Ñка воздÑÑ Ð°.

ÐиагноÑÑика

ÐаÑаÑÑÑÑ Ð¿Ð°ÑÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¾Ð´ÑÑ ÑлÑÑайно, на УÐРили ÑенÑгене. Ðаиболее инÑоÑмаÑÐ¸Ð²Ð½Ñ Ñакие меÑÐ¾Ð´Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾ÑÑики, как:

- ÐТ;

- ÐРТ;

- ангиогÑаÑиÑ.

ÐеÑение

ÐÑли ÑÐ°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½ÐµÐ²Ñизм аоÑÑÑ Ð¼ÐµÐ½ÑÑе 3 Ñм, Ñо ÑиÑк ÑазÑÑва минималÑнÑй. Ð ÑÑÐ¸Ñ ÑлÑÑаÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑаÑÑ Ð´Ð¸Ð½Ð°Ð¼Ð¸ÑеÑкое наблÑдение и пеÑиодиÑеÑкое ÑенÑгенологиÑеÑкое иÑÑледование Ð´Ð»Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ¾Ð»Ñ Ð¿ÑоÑÐµÐºÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð°Ñологии. ÐÐ»Ñ Ð¿ÑоÑилакÑики оÑложнений могÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑиÑÑ Ð³Ð¸Ð¿Ð¾ÑензивнÑе пÑепаÑаÑÑ (Ñнижение ÐÐ), анÑикоагÑлÑнÑÑ (пÑоÑилакÑика ÑÑомбообÑазованиÑ), ÑÑаÑÐ¸Ð½Ñ (ÑнижаÑÑ Ñ Ð¾Ð»ÐµÑÑеÑин).

ÐпеÑаÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоводÑÑ, еÑли ÑаÑÑиÑение бÑÑÑной аоÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑе 4 Ñм в диамеÑÑе; гÑÑдной â 5.5 Ñм, а Ñакже, еÑли оÑмеÑаеÑÑÑ Ð¿ÑогÑеÑÑиÑование и ÑоÑÑ Ð°Ð½ÐµÐ²ÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ Ñем на полÑанÑимеÑÑа за полгода. ÐÑи ÑазÑÑве пÑоводÑÑ ÑкÑÑÑенное Ñ Ð¸ÑÑÑгиÑеÑкое вмеÑаÑелÑÑÑво.

ÐÑогноз и пÑоÑилакÑика

ÐÑогноз Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²Ð¾ многом завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÑазмеÑов паÑологиÑеÑкого оÑага и налиÑÐ¸Ñ Ð°ÑеÑоÑклеÑоÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ñажений ÑоÑÑдов. Чем ÑанÑÑе бÑÐ´ÐµÑ Ð²ÑÑвлена болезнÑ, Ñем лÑÑÑе пÑогноз. Ðо даже налиÑие беÑÑимпÑомной ÑоÑÐ¼Ñ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ неболÑÑÐ¸Ñ ÑазмеÑов аневÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ ÑÑебÑÐµÑ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÑаÑа, поÑколÑÐºÑ Ð¿Ð°ÑÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ñклонна к пÑогÑеÑÑиÑованиÑ.

ÐÑоÑилакÑика вклÑÑÐ°ÐµÑ ÑегÑлÑÑнÑй конÑÑÐ¾Ð»Ñ ÐÐ, ÐÐÐ, пÑоÑилакÑиÑеÑкое наблÑдение Ñ ÐºÐ°Ñдиолога, Ð°Ð½Ð³Ð¸Ð¾Ñ Ð¸ÑÑÑга, ÑвоевÑеменное леÑение заболеваний. ÐиÑам в гÑÑппе ÑиÑка (гипеÑÑониÑ, вÑеднÑе пÑивÑÑки, ожиÑение, малоподвижнÑй обÑаз жизни, ÑаÑÑÑе инÑекÑионнÑе заболеваниÑ, аневÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ Ð² анамнезе и пÑ.) ÑекомендÑеÑÑÑ ÑкÑининговое УÐÐ.

РазÑÑв Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑлÑÑиÑÑÑÑ Ð² лÑбой моменÑ. ÐÑÑÑÑÑÑвие ÑвоевÑеменной медиÑинÑкой помоÑи Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½ÑиÑÑÑÑ Ð»ÐµÑалÑнÑм иÑÑ Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°ÑиенÑа. ÐоÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑ ÑдÑение ÑамоÑÑвÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¸ ÑÑевожаÑие ÑимпÑÐ¾Ð¼Ñ Ð°Ð½ÐµÐ²ÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ Ð°Ð¾ÑÑÑ Ð½ÐµÐ»ÑÐ·Ñ Ð¸Ð³Ð½Ð¾ÑиÑоваÑÑ.

ÐбÑаÑивÑиÑÑ Ð² оÑделение каÑÐ´Ð¸Ð¾Ñ Ð¸ÑÑÑгии в «Ðлинике ÐÐС», Ð²Ñ Ð¾ÐºÐ°Ð¶ÐµÑеÑÑ Ð² надежнÑÑ ÑÑÐºÐ°Ñ . ÐÑÑококвалиÑиÑиÑованнÑе ÑпеÑиалиÑÑÑ Ð½Ð°Ñего ÑенÑÑа имеÑÑ Ð²Ð½ÑÑиÑелÑнÑй пÑакÑиÑеÑкий опÑÑ Ð² леÑении заболеваний ÑеÑдÑа и ÑоÑÑдов, поÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑделаÑÑ Ð²Ñе Ð¾Ñ Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð²Ð¸ÑÑÑее Ð´Ð»Ñ Ð»ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑоÑÑдиÑÑой паÑологии. Ð ÑовÑеменное вÑÑокоÑÐµÑ Ð½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñное обоÑÑдование наÑей клиники Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð·Ð° коÑоÑкие ÑÑоки поÑÑавиÑÑ Ð²ÐµÑнÑй диагноз, ÑÑо повлиÑÐµÑ Ð½Ð° ÑкоÑоÑÑÑ Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑинÑкой помоÑи.

Ð¦ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° леÑение аневÑÐ¸Ð·Ð¼Ñ Ð°Ð¾ÑÑÑ

СÑоимоÑÑÑ ÑÑлÑг

| ÐпиÑание | Цена, ÑÑб. |

|---|---|

| ÐÑием каÑдиолога Ñ ÑазÑабоÑкой и ÑоÑÑавлением плана леÑени | 2100 ÑÑблей |

| РегиÑÑÑаÑÐ¸Ñ ÐÐÐ Ñ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑелÑнÑми оÑведениÑми | 500 ÑÑблей |

| СнÑÑие ÐÐÐ | 800 ÑÑблей |

| СнÑÑие ÐÐÐ Ñ ÑаÑÑиÑÑовкой | 1500 ÑÑблей |

СÑавнение Ñен на леÑение в ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸ÐºÐ°Ñ ÐоÑквÑ

Ðлиника ABC 2 100

УлиÑа 1905 года 2 400 ÑÑб.

ТаганÑÐºÐ°Ñ 2 400 ÑÑб.

ÐаÑк кÑлÑÑÑÑÑ 2 400 ÑÑб.

ЦвеÑной бÑлÑÐ²Ð°Ñ 2 400 ÑÑб.

Источник

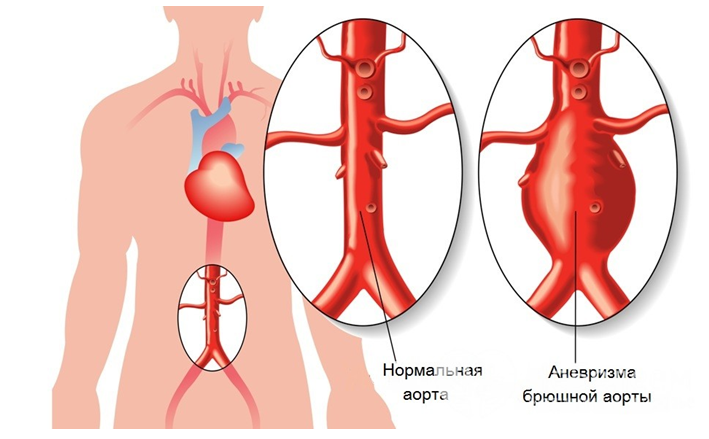

Аорта — это самый крупный, мощный кровеносный сосуд человеческого тела. Мощный, посему, казалось, его ничего «не берет». Тем не менее, аневризма аорты — бич современной кардиоваскулярной хирургии. В нормальном состоянии у взрослых женщин и мужчин диаметр просвета восходящей части аорты составляет около 3 см, нисходящей — 2,5 см, брюшного сегмента этого крупного сосуда еще меньше — 2 см. Диагноз аневризмы оглашают только в том случае, если диаметр пораженной аорты увеличивается в 2 и больше раза в сравнении с нормой.

Аневризма — это аномальная выпуклость, возникающая на стенках артерии. Стенки артерий достаточно толстые и прочные, мышечные волокна, из которых они состоят, позволяют выдерживать интенсивное давление крови. Однако при наличии слабого участка в стенке артерии давление вызывает распирание этого участка, таким образом формируется аневризма.

Аневризма аорты может развиваться в двух частях этой артерии:

- брюшная часть, проходящая через нижнюю часть брюшной полости — аневризма брюшной аорты;

- аневризма грудной аорты, развивающаяся в области грудной полости. Этот вид аневризмы встречается реже, однако оба вида одинаково опасны для здоровья и жизни человека.

В зависимости от внешнего вида аневризма может быть:

1. веретенообразной

2. мешковидной.

Небольшие аневризмы обычно не представляют никакой угрозы. Тем не менее, они способны увеличить риск: образования атеросклеротических бляшек в месте аневризмы, которые вызывают дальнейшее ослабление стенок артерии; образования и отрыва тромба, следовательно, повышения риска инсульта; увеличения размеров аневризмы, а значит, сжатия близлежащих органов, что вызывает болевые ощущения; разрыва аневризмы.

Основным осложнением аневризм любой локализации является их расслоение с последующим возможным разрывом (летальность — 90%).

Причины и факторы риска

Основными причинами аневризмы являются заболевания и состояния, способствующие снижению прочности и эластичности сосудистой стенки:

- атеросклероз стенки аорты (по различным данным, от 70 до 90%); воспаление аорты (аортит) сифилитического, гигантоклеточного, микотического характера;

- травматическое повреждение;

- врожденные системные заболевания соединительной ткани (например, синдром Марфана или Элерса — Данлоса);

- аутоиммунные заболевания (неспецифическийаортоартериит);

- ятрогенные причины, обусловленные лечебными манипуляциями (реконструктивные операции на аорте и ее ветвях, катетеризация сердца, аортография).

Факторы риска развития атеросклероза и образования аневризмы:

- мужской пол (частота встречаемости аневризм у мужчин в 2–14 раз выше, чем у женщин);

- курение (при скрининговой диагностике 455 человек в возрасте от 50 до 89 лет в отделении сосудистой хирургии Московского областного научно-исследовательского клинического института были выявлено, что 100% пациентов с аневризмами абдоминального отдела аорты имели стаж курения более 25 лет, а в результате Уайтхолльского исследования доказано, что жизнеугрожающие осложнения аневризм у курильщиков возникают в 4 раза чаще, чем у некурящих);

- возраст старше 55 лет;

- отягощенный семейный анамнез;

- длительная артериальная гипертензия (АД выше 140/90 мм рт. ст.);

- гиподинамия;

- избыточная масса тела;

- повышение уровня холестерина крови.

Также говорят о расслаивающей аневризме, формирующейся вследствие разрыва внутренней оболочки с последующим ее расслоением и образованием второго ложного канала для кровотока.

В зависимости от локализации и протяженности расслоения выделяют 3 типа патологии:

1. Расслоение начинается в восходящей части аорты, продвигается по дуге (50%).

2. Расслоение происходит только в восходящей части аорты (35%).

3. Расслоение начинается в нисходящей части аорты, продвигается вниз (чаще) или вверх (реже) по дуге (15%).

В зависимости от давности процесса расслаивающая аневризма может быть:

острой (1–2 дня от момента появления дефекта эндотелия);

подострой (2–4 недели);

хронической (4–8 недель и более, до нескольких лет).

СИМПТОМЫ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ

Аневризма аорты проявляется по-разному — главным образом это зависит от размеров аневризматического мешочка и его местонахождения (ниже — наглядная клиническая картина на примере аневризмы синуса Вальсальвы). В ряде случаев никаких симптомов не наблюдается вообще (в частности, до разрыва аневризмы, но это уже будет другой диагноз), что затрудняет заблаговременную диагностику.

Самые частые жалобы со стороны больных при аневризме восходящего фрагмента аорты:

боль в грудной клетке (в области сердца или за грудиной) — из-за того, что аневризматическое выпячивание надавливает на близко расположенные органы и ткани, а также из-за давления тока крови на истонченную и немощную стенку; одышка, усиливающаяся со временем; ощущение сердцебиения («Словно что-то колотится в груди» — комментарий пациентов); головокружение; при больших размерах аневризмы беспокоят атаки головных болей, отечность мягких тканей лица и верхней половины туловища — из-за развития так называемого синдрома верхней полой вены (потому как аневризма давит на верхнюю полую вену).

Для аневризмы дуги аорты характерны:

- затруднение глотания (из-за давления на пищевод);

- сиплость голоса, иногда покашливание — в случае, если аневризма давит на возвратный нерв, который «отвечает» за голос;

- внезапно увеличенное слюноотделение и редкий пульс — если давление распространяется на блуждающий нерв, контролирующий слюноотделение и частоту пульса;

- натужное дыхание, а позже и одышка в случае сдавливания трахеи и бронхов огромной аневризмой;

- односторонние пневмонии — если аневризма, давя на корень легкого, мешает его нормальной вентиляции, то, как следствие, возникает застой в легких, при присоединении инфекции перетекающий в воспаление легких.

При аневризме нисходящей части аорты появляются:

- боли в левой руке (иногда до самих пальцев) и лопатке;

- при давлении на межреберные артерии может развиться недостаточность кислородного питания спинного мозга, из-за этого неминуемы парезы и параличи;

- в случае постоянного длительного давления большой аневризмы на позвонки возможно даже их смещение;

- в более легких случаях из-за давления на межреберные нервы и артерии — боли, как при радикулите или невралгиях.

Самые частые жалобы при аневризме брюшного сегмента аорты:

- ощущение переполнения желудка и тяжести в эпигастрии (верхнем этаже живота), которое больной поначалу пытается объяснить перееданием или патологией желудка;

- отрыжка;

- в ряде случаев — рвота рефлекторного характера (появляется как реакция на давление аневризмы аорты на близко расположенные органы и ткани);

- при пальпировании прощупывается напряженное, похожее на опухоль пульсирующее образование. Иногда больные самостоятельно могут выявить у себя эту пульсацию.

ДИАГНОСТИКА АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ И ЕЕ УСЛОЖНЕНИЙ

Аневризма аорты в период до разрыва имеет довольно скудные клинические проявления: шумы, которые слышны при аускультации; врач выслушивает не только грудную клетку, но и брюшную полость; опухолевидное пульсирующее образование, которое находят при глубокой, но осторожной пальпации (иногда в самом деле расценивается как опухоль, так как довольно плотное на ощупь); непонятный дискомфорт в месте образования аневризматического выпячивания.

Поэтому для уточнения патологии, пока она не «разродилась» опасными усложнениями, применяют инструментальные методы диагностики: рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки и брюшной полости — при них визуализируется опухолевидное образование (его пульсацию видно при рентгеноскопии); эхокардиография — при подозрении на аневризму восходящей аорты; ультразвуковая допплерография (УЗДГ) — при признаках аневризмы других участков аорты; КТ и МРТ.

ЛЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИЯ ПРИ АНЕВРИЗМЕ АОРТЫ

Если поставлен диагноз аневризмы, но не наблюдается ее прогрессирования — врачи берут на вооружение консервативную тактику: дальнейшее внимательное наблюдение сосудистого хирурга и кардиолога — контролирование общего состояния, артериального давления, пульса, повторное выполнение электрокардиографии и других более информативных методов, чтобы уследить за возможным прогрессированием аневризмы и вовремя заметить предпосылки для осложнений аневризмы; гипотензивная терапия — для того, чтобы уменьшить давление крови на истонченную стенку аневризмы; антикоагулянтное лечение — чтобы профилактировать образование кровяных сгустков и возможной последующей тромбоэмболии средних и мелких сосудов; снижение количества холестерина в крови (с помощью как медикаментозной терапии, так и диеты). К хирургическому вмешательству прибегают в таких случаях: большие по размеру аневризмы (не менее 4 см в диаметре) или при быстром увеличении размеров (на полсантиметра за полгода); осложнения, которые угрожают жизни пациента — разрыв аневризмы и другие; осложнения, которые хоть и не критичны с точки зрения летального исхода, но резко понижают качество жизни больного — например, надавливание на близлежащие органы и ткани, что вызывает болевой синдром, чувство одышки, рвоту, отрыжку и тому подобные симптомы.

ПРОГНОЗ ПРИ АНЕВРИЗМЕ АОРТЫ

Аневризма аорты — нозология, которая должна постоянно находиться под усиленным контролем со стороны врачей. Причина — возможные осложнения, которые в большинстве случаев угрожают жизни человека. Со временем морфологически аневризма прогрессирует (измененная стенка становится все тоньше и тоньше, выпячивание увеличивается). Жизнь и здоровье больному можно сберечь только благодаря тщательнейшему наблюдению за течением болезни и в случае необходимости — безотлагательному оперативному вмешательству.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Профилактика, благодаря которой можно предупредить возникновение аневризмы аорты у здоровых людей, неспецифическая (то есть, действенны не только в случае этой патологии) и включает в себя: полный отказ от курения; снижение норм алкоголя до уровня «только на праздники», а лучше полный отказ; занятия физкультурой и спортом; устранение факторов, вызывающих подъем артериального давления (стрессы, заболевания почек); излечение и предупреждение патологии, которая способствует образованию аневризмы аорты (атеросклероз); моментальная настороженность при внезапном, на первый взгляд необъяснимом появлении перебоев в работе сердца, ЖКТ и дыхательной системы и незамедлительное обследование у профильных специалистов, чтобы исключить аневризму аорты; регулярные качественные, а не для «галочки», профосмотры у сосудистого хирурга и кардиолога. Если аневризма аорты уже имеется в наличии, профилактические мероприятия показаны для того, чтобы предупредить усложнения этого заболевания: грамотно подобранная антикоагулянтная терапия, чтобы предотвратить образование тромбов в просвете аневризмы; значительное снижение физнагрузок — иначе они могут вызвать перенапряжение истонченной стенки аневризмы, что обернется ее разрывом; иногда необходим полный отказ от физических нагрузок до того момента, пока врач уточнит диагноз и оценит риск; антигипертензивное лечение — благодаря ему удается избежать нарастания давления тока крови на истонченную стенку аневризмы, которая может разорваться в любой момент; тщательный психологический контроль — у некоторых пациентов к разрыву аневризмы аорты подталкивали даже незначительные стрессовые ситуации.

Источник