Синдром повышенной двигательной активности у детей

Ольга Мелещик

Синдром двигательной активности и дефицита внимания у детей.

Симптомы СДВГ

Заболевание у детей протекает по-разному, однако у каждого имеется невнимательность, гиперактивность и импульсивность.

Невнимательность

Характеризуется невозможностью либо затруднением сконцентрироваться на одном предмете. Дети начинают скучать, когда им приходится выполнять какое-либо действие продолжительное время. Сознательно сосредоточиться на чем-то вызывает значительные затруднения. Дети при этом неугомонны, затрудняются выполнять какую-либо работу. Дела откладывают напоследок, не выполняют обязанности, не могут спокойно сидеть на месте. Часто начинают много дел одновременно и не заканчивают ни одно из них.

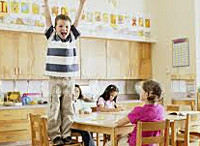

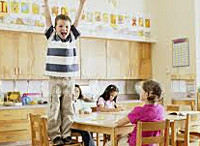

Гиперактивность

Дети не могут спокойно сидеть на месте. Они постоянно в движении и все время о чем-то разговаривают.Такого ребенка очень просто обнаружить в классе: он либо ерзает за партой, качает ногой, стучит по столу ручкой, либо ходит по кабинету. При этом дети часто волнуются.

Импульсивность

Создается впечатление, что перед тем, как что-то сделать, ребенок не думает вообще. На вопрос они отвечают первое, что пришло в голову. Могут сделать неуместное замечание или выбежать на проезжую часть, перед этим не посмотрев направо и налево.

СДВГ нередко сопровождается тревогой, депрессией, нарушением поведения.

Диагностические критерии СДВГ по DSM-IV

Нарушения внимания

Ребенок плохо организован;

Часто забывает;

Из-за невнимательности ребенок совершает много ошибок и с трудом сосредотачивается;

Постоянно что-нибудь теряет;

Ребенок слушает, но создается впечатление, что он ничего не слышит;

С легкостью отвлекается на посторонние раздражители;

Не желает выполнять задания, которые требуют постоянного внимания;

Во время игры или при выполнении какого-либо задания ребенку сложно постоянно поддерживать внимание.

Импульсивность/гиперактивность

Ребенок очень болтлив;

Ему сложно сидеть на одном месте;

Ребенок всегда в движении;

Постоянно суетится;

Ему сложно тихо и спокойно играть;

Очень много бегает, ерзает на месте, крутится, суетится;

Часто вмешивается в разговор, пристает к окружающим;

Ребенок с трудом дожидается своей очереди;

Не подумает или не дослушает вопрос, но уже начинает отвечать.

Диагностика СДВГ

Так как СДВГ включает в себя несколько симптомов, диагностика его является довольно затруднительной. Некоторые проявления этого синдрома могут быть просто этапами в развитии ребенка.

Диагноз детям ставят после подробного обсуждения всех симптомов с родителями и сами детьми и после того, как понаблюдают за поведением детей. Собирается тщательный анамнез, в котором выясняют, нет ли у родственников такой же проблемы. Врач должен отличить СДВГ от психических либо соматических заболеваний. Специальный тест для диагностики СДВГ отсутствует.

Даже учителя могут обнаружить и высказать подозрения о возможности СДВГ. Для того, чтобы оценить неврологический и психологический статусы, врач должен тщательно изучить медицинские карты детей.Нужно также назначить детям серию исследований: оценить зрение, слух, вербальные и моторные навыки, интеллектуальные способности, черты характера. Требуется консультация аллерголога.

Коррекция СДВГ

Для того, чтобы добиться эффективного лечения, требуется объединение родителей, врачей и учителей.

Одна из наиболее эффективных методик коррекции СДВГ – методика Дэйвиса. Она не подавляет особенности восприятия ребенка и его необычные способности. С помощью «точки ориентации» ребенок осваивает механизм «фокусирования». Благодаря этой методике ребенок избежит обвинений в отставании, медлительности и сможет раскрыть свои творческие способности.

Основным лечением СДВГ являются стимуляторы (Риталин, Циклерт, Декседрин и другие, хотя и существует много сообщений о передозировках. Они помогают снижать гиперактивность. Однако врач должен индивидуально подобрать дозировку, наблюдая за возможными побочными явлениями.

Советы родителям

Родители могут научиться контролировать поведение ребенка и проводить терапию поведения. Ребенка можно обучить специальным техникам, которые помогут в учебе в школе.

В комнате у ребенка должно быть как можно меньше вещей, которые будут отвлекать его внимание.

Нужно сделать все возможное, чтобы повысить самооценку ребенка, страдающего СДВГ.

Нужно поддерживать ребенка во всех его увлечениях и занятиях.

Источник

Ирина Лукьяноважурналист, писатель, преподаватель литературы, мама двоих детей, автор книги о детях с СДВГ

Содержание:

- Что такое гиперактивность

- Гиперактивный ребенок после года

- Когда можно быть невнимательным

- Дефицит внимания

- Самоконтроль. Ребенок без тормозов

- Слабое звено

О таком диагнозе, как СДВГ, слышали сегодня, пожалуй, все родители школьников, а многие и сами «ставили» его, называя какого-то излишне подвижного ребенка гиперактивным. Однако до сих пор о синдроме дефицита внимания с гиперактивностью была лишь одна популярная книга отечественного автора — вышедшая в 2003 году «Дети-тюфяки и дети катастрофы» Екатерины Мурашовой. И вот у родителей «трудных детей» появилась еще одна возможность разобраться в проблеме и помочь своему ребенку — Ирина Лукьянова, писатель, педагог и мама, пережившая гиперактивность собственного ребенка, выпустила книгу «Экстремальное материнство. Счастливая жизнь с трудным ребенком».

Что такое гиперактивность

Термин «синдром дефицита внимания и гиперактивности» принято сокращать до аббревиатуры СДВГ. Первая проблема, которую родители ребенка с СДВГ обычно замечают еще в раннем возрасте — это излишняя двигательная активность. Недаром диагнозы «гиперкинетический синдром», «гипердинамический синдром» и «синдром повышенной двигательной активности» начинают украшать детские карточки уже с первых месяцев жизни.

Диагнозам российские родители склонны не доверять: да ну, шустрый ребеночек растет, активно познает мир… Как понять, нормальная это активность или нет? Можно предложить такой критерий, как «нарушение функционирования» и «угроза безопасности ребенка». Если активность ребенка мешает ему самому («сам от себя устал», говорят мамы), не дает ему учиться и познавать мир, постоянно угрожает его здоровью и жизни и парализует жизнь всей семьи — возможно, это не просто шустрость. Это — гиперактивность.

От нормальной исследовательской активности ее отличает прежде всего неконтролируемый, бесцельный, постоянный характер. Лазанье по верхам мебели не имеет почти никакого познавательного смысла, как и прыжки на месте, и хлопки дверью. Нормальная активность — разглядывать, тянуть в рот, пробовать на вкус, изучать предметы, осваивать пространство. А ерзать, трястись, карабкаться, вертеться, дрыгать ногой — это другое. Некоторые дети не прекращают непрерывного движения даже за едой и во сне: обедают стоя, подпрыгивая, во сне вертятся и ползают.

Гиперактивный ребенок после года

Когда гиперактивный ребенок выходит из раннего младенчества и начинает познавать мир, двигаясь по нему и двигая вещи в нем, эта деятельность у него получается хаотичной, бессмысленной и разрушительной. Схватил, покрутил, бросил, понесся дальше, залез, упал, заорал, встал, врезался, потянул — так без конца. Он блуждает от предмета к предмету, от явления к явлению, не столько пытаясь понять их смысл, сколько — доставить себе максимум новых ощущений.

Некоторые ощущения оказываются незабываемыми для всей семьи. Моя дочь в полуторагодовалом возрасте свалила на себя папин велосипед, стоявший у стены в коридоре, звонком разбила лоб. В два — обожгла веко утюгом: налетела с разбегу на меня, когда я гладила белье, я не успела даже утюг отдернуть. В шесть лет начала забираться на шкафы и прыгать с них на кровать. Сломала кровать и уронила два шкафа.

А вот что у других:

«К пяти годам — четыре госпитализации, из них две реанимации».

«Только отведешь от него глаза на секунду — он уже откуда-нибудь падает».

«Страшно даже руку отпустить — немедленно бегом на дорогу, под машины».

«За последний год четыре раза вызывали МЧС. В последний раз спасатели предложили нам абонемент».

Когда ребенок начинает говорить, появляются новые проблемы. Рот у детей с гиперактивностью не закрывается никогда, общаться они готовы с кем угодно и сколько угодно. Говорение носит такой же хаотичный и бессмысленный характер, как и любая другая активность: они скачут с предмета на предмет, перебивают, не слушают ответов, поют, повторяют не имеющие смысла слова и фразы, выкрикивают рекламные слоганы и цитаты из мультфильмов или морочат слушателям голову историями из жизни любимых роботов.

Невозможность сна и отдыха, необходимость круглосуточной неослабной бдительности и, как результат, полное изнеможение и разгром в квартире — вот чем оборачивается гиперактивность для родителей. Ребенок перестает быть источником радости — о ней забываешь за чередой неприятностей.

Когда можно быть невнимательным

Для совсем маленького ребенка невнимательным быть нормально. Он инстинктивно реагирует на яркое, громкое, вкусное. Это — непроизвольное внимание.

Неусидчивость может быть заметна довольно рано: даже в два-три года подвижный ребенок обращает на себя внимание на фоне других: все слушают, как воспитатель читает, или раскрашивают картинку, а он носится. Но о невнимательности говорить пока рано. Тем более — ставить диагноз «СДВГ».

В последнее время все чаще и чаще родители жалуются на невнимательность и неспособность сконцентрироваться на занятиях у двухлетних и трехлетних детей. Но это — физиологическая норма! Двухлетние дети не должны усидчиво заниматься математикой. Им положено играть, а не готовиться к школе.

С возрастом ребенок становится способен останавливать свое внимание на чем-то важном, сосредотачиваться, не отвлекаться на пустяки. Это — произвольное внимание. Ребенок уже не реагирует автоматически на каждый стимул (ворона пролетела, муха прожужжала), а сортирует поступающие сигналы на важные и неважные, отсекает неважные, концентрируется на важных. Эта способность формируется годам к четырем, после этого возраста уже действительно можно говорить о дефиците внимания.

Дефицит внимания

Внимание — это способность управлять своей реакцией на лавину информации, поступающую через органы чувств, и выбирать из этого хаоса действительно ценное. При дефиците внимания эта способность формируется с запозданием на несколько лет. Ребенку уже шесть, он уже сидит на занятиях в прогимназии — а внимание его беспорядочно блуждает по классу и заоконному миру, как у двухлетки.

«Ну какой же дефицит внимания? — возмущаются иногда родители. — Вот он же может два часа телевизор смотреть! Или в компьютер играть! Или конструктор собирать! Когда ему интересно, никакого дефицита внимания нет и в помине, значит, он просто ленится».

«Просто ленится» — это предмет для отдельного разговора. А способность надолго сосредоточиться на том, что интересно, объясняется очень просто: это работает то самое непроизвольное внимание. Мелькание ярких красок на экране, мешанина громких звуков целиком занимают внимание ребенка, он даже забывает бегать и карабкаться. Он может быть так же поглощен игрой во дворе или конструктором: они так мощно стимулируют его внимание, что иногда подавляют даже громкие сигналы тревоги, поступающие от мочевого пузыря.

Дефицит внимания может наблюдаться и без гиперактивности. Некоторые исследователи считают, что это вообще самостоятельное расстройство. Невнимательного ребенка без гиперактивности заметить не слишком легко: он никому не мешает, не бросается в глаза — сидит себе в сторонке, пока группа читает, и играет в машинки. Или рисует принцесс в тетрадке, пока идет контрольная по математике.

Иногда дефицит внимания у таких детей выявляется только в школе, когда оказывается, что ребенок не справляется с учебой. Витает в облаках, смотрит в окно, болтает с подружками.

Западные исследователи часто обращают внимание на то, что эта форма расстройства особенно распространена у девочек и очень часто не выявляется и не диагностируется, а ребенок не получает необходимой помощи.

Самоконтроль. Ребенок без тормозов

Родители удивляются: ведь он же умный, нормальный, развитый ребенок. Почему же он ведет себя как маленький, почему не может посидеть двух минут спокойно, не может заставить себя сделать уроки, не может помолчать, когда просят?

Да, он действительно не может себя заставить. Заставить себя — это самоконтроль. Это именно та способность сортировать поступающие сигналы на важные и неважные и усилием воли сосредоточиваться на важных, которая у таких детей недостаточно развита.

В последние десятилетия родители увлеклись ранним развитием детского интеллекта и почти забыли о положенных детям по возрасту играх. А ведь именно в игре — тем более в игре с правилами — как раз и развивается воля, самодисциплина, умение проигрывать, умение контролировать собственные эмоции и поступки, умение планировать на несколько ходов вперед — все то, что так нужно в школе.

Дети, которым слишком рано стали приносить готовые ответы — еще до того, как у них появились вопросы об устройстве мира, — к началу школьного обучения уже испытывают отвращение к самому этому процессу. Даже если у них изначально и нет никакого СДВГ. При развитой эрудиции они отстают в развитии воли, внимания и самоконтроля. Они давно умеют читать и писать, напичканы сведениями обо всем на свете, но совершенно не желают учиться, а желают играть, потому что еще не наигрались.

Может быть, это одна из причин той «эпидемии СДВГ», о которой все чаще говорят современные учителя и которая к реальному СДВГ имеет очень мало отношения. А если у ребенка и в самом деле есть синдром дефицита внимания и гиперактивности, то в результате такого воспитания он почти не в состоянии себя контролировать.

К сожалению, и гиперактивность, и импульсивность, и дефицит внимания — это только надводная часть айсберга. Подводная гораздо больше и серьезнее. По сути, СДВГ — это расстройство самоконтроля, воли и саморегуляции.

Ребенок с СДВГ похож на хорошую машину без руля и тормозов: он не в состоянии управлять собой, «вести себя» в самом прямом смысле слова. У него отключен внутренний менеджер. У него не работают управляющие функции: способность рассуждать, рефлексировать, сдерживаться, контролировать эмоции, справляться с гневом, разочарованием, неудачами, игнорировать не относящуюся к делу информацию и подавлять не относящуюся к делу активность. У него практически нет мотивации: ему важно только то, что прямо сейчас доставит ему максимум сильных приятных ощущений.

Слабое звено

Один из лучших в мире специалистов по СДВГ американец Расселл Баркли, профессор психиатрии в Университете Северной Каролины, говорит, что это расстройство главным образом затрагивает сферу воли, мотивации и самоконтроля, поскольку у ребенка по физиологическим причинам затруднено торможение импульса. То же явление описывает и термин «расторможенность», и разговорное понятие «без тормозов». Обычно, если нас что-то отвлекает, мы успеваем сказать себе: стоп, это сейчас неважно, я занят другим. А ребенок с СДВГ не успевает этого сделать.

Отсюда — третье типичное качество невнимательного и гиперактивного ребенка: импульсивность. «Сначала сделал, потом подумал». Проиграл — разрыдался. Сзади толкнули — расценил как нападение, развернулся, врезал! Учительница сказала что-то несправедливое — возмутился, заорал: «Дура!». Надо бы сказать себе: «Стоп, так не надо, в таких ситуациях положено вести себя иначе», но ребенка уже несет дальше, и он выбирает первое, что пришло в голову.

Ребенок всякий раз пропускает важную стадию между событием и реакцией на него: стадию обдумывания реакции. Ту самую, на которой включается самоконтроль. А именно самоконтроля от него и требуют, год от года все настойчивее, и в школе, и дома. Самоконтроль — это признак взросления. Чем старше ребенок, тем выше требования к самоконтролю.

Но самоконтроль — это та область, в которой он несостоятелен. Это — его врожденная проблема, как слабое зрение или нарушенный слух. Но если к близоруким не предъявляют требований присмотреться получше, а к слабослышащим — прислушаться, то для детей с дефицитом самоконтроля требований не снижают. Напротив, требуют постараться: ты же взрослый, пора уже себя контролировать. Это — попытка решить проблему за счет усиления нагрузки на самое слабое звено.

Расселл Баркли сформулировал так называемое «правило 30%»: «Внимание, усидчивость и самоконтроль развиты у детей с СДВГ в той же степени, что и у детей, которые младше на 30%». Это значит, что 6-летний ребенок с СДВГ обладает на самом деле внимательностью 4-летнего. Реальная способность себя контролировать у 8-летнего ребенка с СДВГ (а восьмилетки сейчас учатся уже во 2-3-м классе) еще не достигла нормы для 6-летнего — это даже для первого-то класса недостаточный уровень. Что уж и говорить о выпускнике школы, который ведет себя как шестиклассник. А школа и родители предъявляют к ним требования как ко взрослым, сформировавшимся, ответственным людям.

Если помнить об этом важном правиле и корректировать свои ожидания и требования, можно избавить и себя, и ребенка от массы ненужных разочарований и ссор по пустякам.

Источник

Гиперактивный ребенок – это ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), неврологическими и поведенческими нарушениями, развивающимися в детском возрасте. Поведению гиперактивного ребенка свойственны неусидчивость, отвлекаемость, трудности концентрации внимания, импульсивность, повышенная двигательная активность и т. д. Гиперактивному ребенку требуется нейропсихологическое и неврологическое (ЭЭГ, МРТ) обследование. Помощь гиперактивному ребенку предполагает индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение, проведение психотерапии, немедикаментозной и лекарственной терапии.

Общие сведения

СДВГ — синдром повышенной физической и умственной активности, характеризующийся преобладанием процессов возбуждения над торможением. Гиперактивный ребенок испытывает трудности с концентрацией и поддержанием внимания, саморегуляцией поведения, обучением, обработкой и удержанием информации в памяти.

По официальным статистическим данным, в России диагноз СДВГ имеют от 4 до 18% детей. Более того, данный синдром присутствует у 3-5% взрослого населения, поскольку в половине случаев гиперактивный ребенок вырастает в «гиперактивного взрослого». У мальчиков СДВГ диагностируется в 3 раза чаще, чем у девочек. СДВГ является предметом пристального изучения педиатрии, детской психиатрии, детской неврологии, детской психологии.

Гиперактивный ребенок

Причины СДВГ

Специалисты затрудняются в определении точных причин синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Считается, что гиперактивность у детей может быть обусловлена генетическими факторами и ранним органическим повреждением ЦНС, которые нередко сочетаются друг с другом. Современные исследования указывают на то, что при СДВГ имеет место рассогласованность функционирования структур, обеспечивающих организацию произвольного поведения и контроль внимания, а именно — ассоциативной коры, базальных ганглиев, таламуса, мозжечка, префронтальной коры.

Генетический механизм СДВГ объясняется наследованием генов, регулирующих обмен нейромедиаторов (дофамина и норадреналина) в головном мозге. Вследствие дисфункции нейромедиаторных систем нарушается процесс синаптической передачи, что влечет за собой разобщение связей между корой лобных долей и подкорковыми структурами. В пользу данной теории указывает тот факт, что в лечении гиперактивности у детей эффективными оказываются лекарственные средства, способствующие высвобождению и торможению обратного захвата нейромедиаторов в пресинаптических нервных окончаниях.

В числе пре- и перинатальных факторов, детерминирующих развитие СДВГ, следует отметить различного рода неблагоприятные воздействия, способствующие развитию минимальной мозговой дисфункции у гиперактивного ребенка. Это может быть:

- патологическое течение беременности и родов у матери (гестоз, эклампсия, угроза выкидыша, гемолитическая болезнь плода, стремительные или затяжные роды,

- употребление беременной алкоголя или некоторых лекарственных препаратов, курение),

- асфиксия, недоношенность, родовые травмы у ребенка и др.

- инфекционные заболевания и ЧМТ, перенесенные в первые месяцы и годы жизни.

В формировании гиперактивности у детей не исключается влияние неблагоприятных экологических факторов, прежде всего загрязнения природной среды нейротоксикантами (свинцом, мышьяком, ртутью, кадмием, никелем и др.). В частности, доказана корреляция между повышенным содержанием свинца в волосах по данным спектрального анализа и уровнем гиперактивности, когнитивными и поведенческими нарушениями у детей.

Возникновение либо усиление проявлений СДВГ может быть связано с несбалансированным питанием, недостаточностью поступления в организм микронутриентов (витаминов, омега-3 жирных кислот, микроэлементов – магния, цинка, железа, йода). Усилению трудностей адаптации, поведения и внимания у гиперактивного ребенка способствуют неблагоприятные внутрисемейные отношения.

Классификация СДВГ

Международная психиатрическая классификация (DSM) выделяет следующие варианты СДВГ:

- смешанный – сочетание гиперактивности с нарушением внимания (встречается наиболее часто). Обычно выявляется у мальчиков с определенным фенотипом – светлыми волосами и голубыми глазами.

- невнимательный – преобладает дефицит внимания. Чаще встречается у девочек, характеризуется уходом в свой мир, бурной фантазией, «витанием» ребенка «в облаках».

- гиперактивный — преобладает гиперактивность (наиболее редкий тип). С одинаковой вероятностью может быть обусловлен как индивидуальными особенностями темперамента детей, так и определенными нарушениями ЦНС.

Симптомы СДВГ

В раннем детстве гиперактивный ребенок часто имеет повышенный мышечный тонус, страдает неоднократными и немотивированными приступами рвоты, плохо засыпает и беспокойно спит, легко возбуждается, имеет повышенную чувствительность к любым внешним раздражителям.

Первые признаки синдрома гиперактивности у детей, как правило, обнаруживаются в возрасте 5-7 лет. Родители обычно начинают «бить тревогу», когда ребенок идет в школу, что требует от него определенной организованности, самостоятельности, соблюдения правил, сосредоточенности и пр. Второй пик проявлений приходится на пубертатный период (13-14 лет) и связан с подростковым гормональным всплеском.

Основными клинико-диагностическими критериями СДВГ служат невнимательность, гиперактивность и импульсивность.

- Невнимательность у гиперактивного ребенка выражается в неспособности удержания внимания; невозможности сконцентрироваться на игре или выполнении задания. Ввиду повышенной отвлекаемости на посторонние стимулы, гиперактивный ребенок допускает множество ошибок в домашних заданиях, не может до конца выполнить предлагаемую инструкцию или порученные обязанности. У гиперактивного ребенка возникают сложности с организацией самостоятельной деятельности, отмечается рассеянность, забывчивость, постоянная переключаемость с одного занятия на другое, склонность к незавершению начатых дел.

- Гиперактивность у детей предполагает беспокойное поведение, непоседливость, чрезмерную двигательную активность в ситуациях, которые требуют сохранения относительного покоя. При наблюдении за гиперактивным ребенком можно заметить постоянные стереотипные движения в кистях и стопах, подергивания, тики. Гиперактивному ребенку свойственно отсутствие произвольного контроля за своим поведением, поэтому дети с СДВГ постоянно находятся в бесцельном движении (бегают, крутятся, разговаривают и пр.) в неподходящих для этого ситуациях, например, во время школьных занятий. У 75% гиперактивных детей отмечается диспраксия – неуклюжесть, неповоротливость, неспособность выполнять движения и работу, требующую определенной ловкости.

- Импульсивность у гиперактивного ребенка выражается в нетерпеливости, поспешности выполнения заданий, стремлении дать ответ, не задумавшись над его правильностью. Гиперактивный ребенок обычно не может играть в коллективные игры вместе со сверстниками, поскольку он постоянно мешает окружающим, не соблюдает правила игры, конфликтует и т. д.

Гиперактивный ребенок часто жалуется на головные боли, утомляемость, сонливость. У некоторых детей отмечается ночной и дневной энурез. Среди гиперактивных детей распространены задержки психомоторного и речевого развития, в школьном возрасте — дисграфия, дислексия, дискалькулия. По данным детских психологов, 60-70% детей с СДВГ являются скрытыми левшами или амбидекстрами.

Расторможенность и безрассудство сопровождается снижением инстинкта самосохранения, поэтому гиперактивный ребенок легко получает различного рода травмы.

Диагностика СДВГ

Гиперактивный ребенок является пациентом детского невролога, детского психиатра и детского психолога. Согласно критериям, выработанным DSM в 1994 г., СДВГ может быть признан при сохранении у ребенка, по крайней мере, 6-ти признаков невнимательности, гиперактивности и импульсивности в течение полугода. Поэтому при первичном обращении к специалистам диагноз СДВГ не ставится, а проводится наблюдение и обследование ребенка.

В процессе клинико-психологического обследования гиперактивного ребенка используются методы интервью, беседы, непосредственного наблюдения; получение информации от педагогов и родителей с помощью диагностических опросников, нейропсихологическое тестирование.

Необходимость проведения базового педиатрического и неврологического обследования обусловлена тем, что за СДВГ-подобным синдромом могут скрываться различные соматические и неврологические расстройства (гипертиреоз, анемия, эпилепсия, хорея, нарушения слуха и зрения и мн. др.).

С целью уточняющей диагностики гиперактивному ребенку могут назначаться консультации узких детских специалистов (детского эндокринолога, детского отоларинголога, детского офтальмолога, эпилептолога), ЭЭГ, МРТ головного мозга, общий и биохимический анализ крови и т. д. Консультация логопеда позволяет провести диагностику нарушений письменной речи и наметить план коррекционной работы с гиперактивным ребенком.

Гиперактивность у детей следует дифференцировать от фетального алкогольного синдрома, посттравматического поражения ЦНС, хронического отравления свинцом, проявлений индивидуальных характеристик темперамента, педагогической запущенности, олигофрении и др.

Коррекция СДВГ

Гиперактивный ребенок нуждается в комплексном индивидуализированном сопровождении, включающем психолого-педагогическую коррекцию, психотерапию, немедикаментозную и медикаментозную коррекцию.

Гиперактивному ребенку рекомендуется щадящий режим обучения (класс малой наполняемости, сокращенные уроки, дозированные задания), достаточный сон, полноценное питание, длительные прогулки, достаточная физическая активность. Ввиду повышенной возбудимости следует ограничивать участие гиперактивных детей в массовых мероприятиях. Под руководством детского психолога и психотерапевта проводятся аутогенные тренировки, индивидуальная, групповая, семейная и поведенческая психотерапия, телесно-ориентированная терапия, БОС-технологии. В коррекции СДВГ должно быть активно задействовано все окружение гиперактивного ребенка: родители, воспитатели, школьные педагоги.

Фармакотерапия является вспомогательным методом коррекции СДВГ. Она предполагает назначение атомоксетина гидрохлорида, блокирующего обратный захват норадреналина и улучшающего синаптическую передачу в различных структурах мозга; препаратов ноотропного ряда (пиритинола, кортексина, холина альфосцерата, фенибута, гопантеновой кислоты); микронутриентов (магния, пиридоксина) и др. В ряде случаев хороший эффект достигается использованием кинезиотерапии, массажа шейного отдела позвоночника, мануальной терапии.

Устранение нарушений письменной речи осуществляется в рамках целенаправленных логопедических занятий по коррекции дисграфии и дислексии.

Прогноз и профилактика

Своевременная и комплексная коррекционная работа позволяет гиперактивному ребенку научиться выстраивать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, контролировать собственное поведение, предупреждает трудности социальной адаптации. Психолого-педагогическое сопровождение гиперактивного ребенка способствует формированию социально-приемлемого поведения. При отсутствии внимания к проблемам СДВГ в подростковом и зрелом возрасте возрастает риск социальной дезадаптации, алкоголизма и наркомании.

Профилактика синдрома гиперактивности и дефицита внимания должна начинаться задолго до появления ребенка на свет и предусматривать обеспечение условий для нормального течения беременности и родов, заботу о здоровье детей, создание благоприятного микроклимата в семье и детском коллективе.

Источник