Синдром полного поперечного поражения спинного мозга

Синдромы поражения спинного мозга. Признаки поражения спинного мозга

В состав спинного мозга входят следующие анатомические структуры:

• С одной стороны, собственный ганглионарный аппарат в сером веществе спинного мозга, который содержит:

— двигательные клетки передних рогов для поперечнополосатой мускулатуры конечностей туловища;

— а также второй нейрон вегетативной иннервации в боковых рогах;

— вставочные нейроны.

• С другой стороны, в белом веществе располагаются проводящие пути, по которым проходят импульсы:

— по направлению от коры больших полушарий, ствола мозга и мозжечка и по направлению к стволу мозга и к мозжечку.

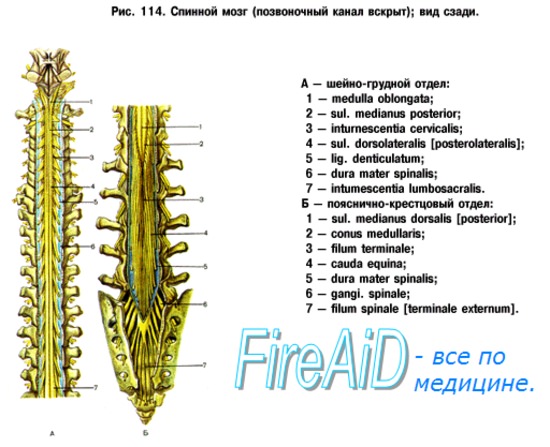

Предполагается, что анатомия спинного мозга, его взаимоотношения с окружающими тканями и кровоснабжение в целом знакомы читателю. Однако они еще раз представлены на рисунках.

Синдромы поражения спинного мозга характеризуются в зависимости от уровня и объема повреждения сочетанием симптомов.

Поперечное поражение спинного мозга

В данном случае речь идет об очаге поражения, занимающем по высоте один или несколько сегментов и охватывающем большую часть поперечного среза спинного мозга. При этом во всех случаях происходит перерыв афферентных и эфферентных проводящих путей. Возможное нарушение функций связочного аппарата и корешков также ограничено одним или несколькими сегментами, клинические проявления такого нарушения не выходят на первый план.

Если развивается поражение всего поперечника спинного мозга на шейном или грудном уровне, наблюдаются:

• полный спастический паралич всех конечностей (тетрапарез) или только ног (парапарез), которые, в конце концов, приходят в состояние сгибатель-ной контрактуры;

• полное выпадение всех видов чувствительности от определенного уровня по направлению вниз; соотношение сегментов спинного мозга, с одной стороны, с позвонками, а с другой стороны, с чувствительной иннервацией кожи, представлено на рисунке; сверху зона нарушений чувствительности иногда граничит с зоной гипералгезии;

• перерыв центрального симпатического пути, проходящего в боковых столбах спинного мозга кпереди от кортико-спинального пути, что приводит к вазомоторному параличу, нарушению «эмоционального» потоотделения и трофическим изменениям кожи (возможно развитие пролежней);

• развитие паралича кишечника мочевого пузыря, у мужчин — импотенции:

• вялый парез с атрофией мышц в результате повреждения передних рогов и корешков (на протяжении одного или нескольких сегментов);

• некоторые особые проявления при поперечном поражении на уровне самых нижних отделов спинного мозга.

Синдром эпиконуса (L4 — S2):

• сохраняются сгибание в тазобедренном и разгибание в коленном суставах;

• обнаруживаются выраженные в той или иной степени нарушения разгибания бедра и его ротации кнаружи, сгибания колена, движений стопы и пальцев;

• сохраняется коленный рефлекс;

• отсутствует ахиллов рефлекс;

• нарушается чувствительность книзу от дерматома L4;

• нарушаются функции мочевого пузыря и кишечника (рефлекторный мочевой пузырь).

На рисунке представлены примеры поперечного поражения спинного мозга с характерными двигательными расстройствами, выпадением рефлексов и нарушением чувствительности.

Синдром конуса (S3—С) часто (при травме, опухоли, грыже диска) сопровождается нарушением функции проходящих на уровне поражения корешков в составе конского хвоста (L3 и более нижние).

При изолированном поражении конуса наблюдаются:

• седловидная анестезия;

• вялый парез мочевого пузыря и анального сфинктера (недержание кала);

• отсутствие анального и бульбокавернозного рефлексов при нормальных сухожильных рефлексах и отсутствии пирамидных знаков;

• отсутствие двигательных нарушений в нижних конечностях.

— Также рекомендуем «Одностороннее поперечное поражение спинного мозга. Синдром Броун-Секара.»

Оглавление темы «Поражения головного и спинного мозга.»:

1. Синдромы поражения головного мозга. Синдромы поражения двигательных и чувствительных путей.

2. Поражение теменной доли. Поражение височной доли.

3. Поражение затылочной доли. Синдромы поражения ствола мозга.

4. Синдромы поражения базальных ганглиев. Экстрапирамидные синдромы.

5. Синдромы поражения промежуточного мозга. Признаки патологии промежуточного мозга.

6. Синдромы поражения варолиева моста. Синдромы поражения продолговатого мозга.

7. Синдромы поражения мозжечка. Признаки поражения мозжечка.

8. Синдромы поражения спинного мозга. Поперечное поражение спинного мозга.

9. Одностороннее поперечное поражение спинного мозга. Синдром Броун-Секара.

10. Центромедуллярное поперечное поражение спинного мозга. Частичные поперечные поражения спинного мозга.

Источник

2.4. ÑÈÍÄÐÎÌ ÁÐÎÓÍ

ÑÅÊÀÐÀ

(ËÀÒÅÐÀËÜÍÀß ÃÅÌÈÑÅÊÖÈß ÑÏÈÍÍÎÃÎ ÌÎÇÃÀ)

Ñèíäðîì ïîëîâèííîãî ïîðàæåíèÿ ñïèííîãî ìîçãà âîçíèêàåò ïðè åãî ðàíåíèÿõ, ýêñòðàìåäóëëÿðíûõ îïóõîëÿõ è èøåìèè âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ ïî ïåðåäíåé áîðîçä÷àòîé àðòåðèè (âåòâü ïåðåäíåé ñïèííîìîçãîâîé àðòåðèè). Ýòà àðòåðèÿ ñíàáæàåò êðîâüþ ïî÷òè âñþ áîêîâóþ ïîëîâèíó ïîïåðå÷íèêà ñïèííîãî ìîçãà, çà èñêëþ÷åíèåì çàäíèõ êàíàòèêîâ, ïîýòîìó â äàííîì ñëó÷àå ïðè èøåìèè ñèíäðîì Áðîóí Ñåêàðà áóäåò íåïîëíûé, òàê êàê áóäóò îòñóòñòâîâàòü ïðîâîäíèêîâûå ðàññòðîéñòâà ýïèêðèòè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ.

Âåäóùèìè êëèíè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè ñèíäðîìà Áðîóí-Ñåêàðà ÿâëÿþòñÿ:

1. Ñïàñòè÷åñêèé (öåíòðàëüíûé) ïàðàëè÷ (ïàðåç) íà èïñèëàòåðàëüíîé ñòîðîíå (ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ) íèæå óðîâíÿ ïîâðåæäåíèÿ â ðåçóëüòàòå ïðåðûâàíèÿ íèñõîäÿùåãî êîðòèêîñïèíàëüíîãî òðàêòà, êîòîðûé óæå ñîâåðøèë ïåðåõîä íà ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó íà óðîâíå ïåðåõîäà ïðîäîëãîâàòîãî ìîçãà â ñïèííîé ìîçã.

2. Âÿëûé (ïåðèôåðè÷åñêèé) ïàðàëè÷ èëè ïàðåç â ìèîòîìå íà èïñèëàòåðàëüíîé ñòîðîíå âñëåäñòâèå ðàçðóøåíèÿ èííåðâèðóþùèõ åãî ïåðèôåðè÷åñêèõ ìîòîíåéðîíîâ.

3. Âûïàäåíèå ãëóáîêèõ âèäîâ ÷óâñòâèòåëüíîñòè (÷óâñòâà îñÿçàíèÿ, ïðèêîñíîâåíèÿ, äàâëåíèÿ, âèáðàöèè, ìàññû òåëà, ïîëîæåíèÿ è äâèæåíèÿ) íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ ñèìïòîìàìè çàäíåñòîëáîâîé ñåíñèòèâíîé àòàêñèè (ñì. âûøå), çà ñ÷åò ïîðàæåíèÿ îäíîãî çàäíåãî êàíàòèêà (ëåìíèñêîâîé ñèñòåìû). Ñèìïòîìàòèêà âîçíèêàåò èïñèëàòåðàëüíî, òàê êàê ïó÷êè Ãîëëÿ è Áóðäàõà íà óðîâíå ñïèííîãî ìîçãà ïðîâîäÿò àôôåðåíòíûå èìïóëüñû ñâîåé ñòîðîíû, à ïåðåõîä èõ âîëîêîí íà ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó ïðîèñõîäèò òîëüêî ïî âûõîäó èç ñîáñòâåííûõ ÿäåð ñòâîëà ìîçãà â ìåæîëèâàðíîì ñëîå.

4. Óòðàòà áîëåâîé è òåìïåðàòóðíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî ïðîâîäíèêîâîìó òèïó íà êîíòðëàòåðàëüíîé ñòîðîíå âñëåäñòâèå ïîðàæåíèÿ íåî-ñïèíî-òàëàìè÷åñêîãî òðàêòà, ïðè÷åì áîëüøåå çíà÷åíèå èìååò ïîðàæåíèå áîêîâîãî ñïèííî-òàëàìè÷åñêîãî òðàêòà. Êîíòðëàòåðàëüíîñòü ëîêàëèçàöèè ïðîöåññà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî àêñîíû âòîðûõ íåéðîíîâ áîêîâîãî ñïèííî-òàëàìè÷åñêîãî ïóòè ïåðåõîäÿò íà ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó ñïèííîãî ìîçãà ÷åðåç ïåðåäíþþ ñåðóþ ñïàéêó è âñòóïàþò â áîêîâûå ñòîëáû ñïèííîãî ìîçãà ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü òîò ôàêò, ÷òî âîëîêíà ïðîõîäÿò íå ñòðîãî ãîðèçîíòàëüíî, à êîñî è ââåðõ. Òàêèì îáðàçîì, ïåðåõîä îñóùåñòâëÿåòñÿ íà 12 ñåãìåíòà âûøå, ÷òî ïðèâîäèò ê «ïåðåêðûòèþ» ñåãìåíòîâ. Ýòî íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ ïîðàæåíèÿ ñïèííîãî ìîçãà. Òàê, ïðè îïðåäåëåíèè ãîðèçîíòàëüíîãî óðîâíÿ ïîðàæåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè â çîíå îïðåäåëåííîãî äåðìàòîìà íåîáõîäèìî ñîïîñòàâèòü åãî ñ ñåãìåíòîì ñïèííîãî ìîçãà è «ïîäíÿòüñÿ» íà 12 ñåãìåíòà, à íà óðîâíå ãðóäíûõ íà 3 ñåãìåíòà âûøå. Ïðè ýêñòðàìåäóëëÿðíîì õàðàêòåðå ïðîöåññà, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü çàêîí «ýêñöåíòðè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ ïðîâîäíèêîâ»: âíîâü âñòóïàþùèå ïðîâîäíèêè îòòåñíÿþò ðàíåå âñòóïèâøèå êíàðóæè. Òàêèì îáðàçîì, ïðîâîäíèêè îò íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ðàñïîëàãàþòñÿ ëàòåðàëüíî, à îò âåðõíèõ ìåäèàëüíî. Ïîýòîìó ïðè ýêñòðàìåäóëëÿðíîì õàðàêòåðå ïðîöåññà ñ ó÷åòîì ñîìàòîòîïè÷åñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà â õîäå âîëîêîí ñïèííî-òàëàìè÷åñêîãî òðàêòà èìååò ìåñòî «âîñõîäÿùèé» òèï íàðóøåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè (îò äèñòàëüíûõ îòäåëîâ íîã è âûøå ñ íàëè÷èåì ãîðèçîíòàëüíîãî óðîâíÿ ïîðàæåíèÿ).

5. Ðàññòðîéñòâî âñåõ âèäîâ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî ñåãìåíòàðíîìó òèïó íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ, åñëè ïîâðåæäåíî äâà ñåãìåíòà è áîëåå.

6. Âåãåòàòèâíûå (ñîñóäèñòî-òðîôè÷åñêèå) íàðóøåíèÿ âûÿâëÿþòñÿ íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ è â çîíå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñåãìåíòîâ.

7. Îòñóòñòâèå ðàññòðîéñòâ ôóíêöèé ìî÷åèñïóñêàíèÿ è äåôåêàöèè, òàê êàê ïðîèçâîëüíûå ñôèíêòåðû îðãàíîâ ìàëîãî òàçà èìåþò äâóñòîðîííþþ êîðêîâóþ èííåðâàöèþ (â ñîñòàâå ïåðåäíåãî êîðòèêî-ìûøå÷íîãî ïóòè).

Ïðèìåðû ñèíäðîìà Áðîóí Ñåêàðà â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ïîðàæåíèÿ ñïèííîãî ìîçãà:

1. Óðîâåíü ÑIÑII: öåíòðàëüíûé àëüòåðíèðóþùèé ïàðàëè÷ (â íèæíåé êîíå÷íîñòè êîíòðàëàòåðàëüíî, â âåðõíåé êîíå÷íîñòè èïñèëàòåðàëüíî); ñíèæåíèå òåìïåðàòóðíîé è áîëåâîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà ëèöå ïî «ëóêîâè÷íîìó» òèïó íà èïñèëàòåðàëüíîé ñòîðîíå ïîðàæåíèå ÿäðà ñïèííîìîçãîâîãî ïóòè V ïàðû ×ÌÍ; ñèìïòîì Áåðíàðà Ãîðíåðà (ïòîç, ìèîç, ýíîôòàëüì) ïîðàæåíèå ïðîâîäíèêîâ, èäóùèõ îò êîðû ãîëîâíîãî ìîçãà è ïîä áóãîðíîé îáëàñòè ê êëåòêàì áîêîâûõ ðîãîâ ñïèííîãî ìîçãà íà óðîâíå ÑVIIIÒI (centrum ciliospinale); âûïàäåíèå ãëóáîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà èïñèëàòåðàëüíîé ñòîðîíå ïðè ïîðàæåíèè çàäíèõ êàíàòèêîâ è çàäíåñòîëáîâàÿ àòàêñèÿ íà ñòîðîíå î÷àãà; âûïàäåíèå áîëåâîé è òåìïåðàòóðíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî äèññîöèèðîâàííîìó ïðîâîäíèêîâîìó òèïó íà ïðîòèâîïîëîæíîé ïîëîâèíå òóëîâèùà è êîíå÷íîñòÿõ. Äàííûé ñèíäðîì îòíîñèòñÿ ê ýêñòðàêðàíèàëüíûì àëüòåðíèðóþùèì (ïåðåêðåñòíûì) ñèíäðîìàì òàê íàçûâàåìûé ñóááóëüáàðíûé ñèíäðîì Îïàëüñêîãî.

2. Óðîâåíü ÑIIIÑIV: ñïàñòè÷åñêàÿ ãåìèïëåãèÿ íà èïñèëàòåðàëüíîé ñòîðîíå (âåðõíÿÿ è íèæíÿÿ êîíå÷íîñòü íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ) çà ñ÷åò ïîðàæåíèÿ êîðòèêîñïèíàëüíîãî ïóòè; âÿëûé ïàðàëè÷ ìûøö äèàôðàãìû íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ çà ñ÷åò ïîâðåæäåíèÿ ïåðèôåðè÷åñêèõ ìîòîíåéðîíîâ íà óðîâíå ÑIIIÑIV, äàþùèõ íà÷àëî äèàôðàãìàëüíîìó íåðâó; âûïàäåíèå ãëóáîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ ïî «ãåìè-» òèïó, òàê êàê ñòðàäàþò çàäíèå êàíàòèêè; óòðàòà áîëåâîé è òåìïåðàòóðíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå ïî «ãåìè-» òèïó, òàê êàê ñòðàäàåò áîêîâîé ñïèííî-òàëàìè÷åñêèé ïóòü, ïåðåêðåùèâàþùèéñÿ íà óðîâíå ñåãìåíòîâ ñïèííîãî ìîçãà; âûïàäåíèå âñåõ âèäîâ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî ñåãìåíòàðíîìó òèïó â çîíå äàííîãî äåðìàòîìà íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ; âîçìîæíî ïîÿâëåíèå ñèíäðîìà Áåðíàðà Ãîðíåðà íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ.

3. Óðîâåíü ÑVÒI: ãåìèïëåãèÿ èïñèëàòåðàëüíî (â ðóêå ïî ïåðèôåðè÷åñêîìó òèïó èç-çà ïîðàæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìèîòîìîâ, â íîãå ïî ñïàñòè÷åñêîìó), âûïàäåíèå ãëóáîêèõ âèäîâ ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ ïî ïðîâîäíèêîâîìó òèïó; êîíòðàëàòåðàëüíî óòðàòà ïîâåðõíîñòíûõ âèäîâ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî «ãåìè-» òèïó íà÷èíàÿ ñ äåðìàòîìà ÒIIÒIII; ñåãìåíòàðíûé òèï ÷óâñòâèòåëüíûõ íàðóøåíèé íà èïñèëàòåðàëüíîé ñòîðîíå (âñåõ âèäîâ); ñèíäðîì Áåðíàðà Ãîðíåðà íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ ïðè ïîðàæåíèè öèëèîñïèíàëüíîãî öåíòðà; ïðåîáëàäàíèå òîíóñà ïàðàñèìïàòè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìû, ïðèâîäÿùåå ê ïîâûøåíèþ òåìïåðàòóðû êîæè ëèöà, øåè, âåðõíåé êîíå÷íîñòè.

4. Óðîâåíü ÒIVÒÕII: ñïàñòè÷åñêàÿ ìîíîïëåãèÿ (íèæíÿÿ êîíå÷íîñòü) íà èïñèëàòåðàëüíîé ñòîðîíå; âûïàäåíèå èëè ñíèæåíèå êðåìàñòåðíîãî, ïîäîøâåííîãî, áðþøíûõ (âåðõíåãî, ñðåäíåãî è íèæíåãî) ðåôëåêñîâ íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ (óñòðàíåíèå àêòèâèðóþùèõ âëèÿíèé êîðû ãîëîâíîãî ìîçãà íà ïîâåðõíîñòíûå ðåôëåêñû çà ñ÷åò ïîðàæåíèÿ êîðòèêîñïèíàëüíîãî ïóòè); âÿëûé ïàðàëè÷ ïî ñåãìåíòàðíîìó òèïó â ñîîòâåòñòâóþùèõ ìèîòîìàõ; âûïàäåíèå ãëóáîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ ïî ïðîâîäíèêîâîìó òèïó ñ âåðõíåé ãðàíèöåé ïî äåðìàòîìó ÒIVÒÕII (âûïàäåíèå êèíåñòåòè÷åñêîãî ÷óâñòâà íà òóëîâèùå); êîíòðàëàòåðàëüíî äèññîöèèðîâàííàÿ ïðîâîäíèêîâàÿ àíåñòåçèÿ (óòðàòà ïðîòîïàòè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè) ñ âåðõíåé ãðàíèöåé íà äåðìàòîìå ÒVII(LILII); óòðàòà âñåõ âèäîâ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî ñåãìåíòàðíîìó òèïó â ñîîòâåòñòâóþùèõ äåðìàòîìàõ; âåãåòàòèâíûå íàðóøåíèÿ íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ ïî ñåãìåíòàðíîìó òèïó (ðèñ. 6).

5. Óðîâåíü LILV è SI-SII: ïåðèôåðè÷åñêèé ïàðàëè÷ ïî «ìîíî-» òèïó â íîãå íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ (ïîâðåæäåíèå ïåðèôåðè÷åñêèõ ìîòîíåéðîíîâ); âûïàäåíèå ãëóáîêèõ âèäîâ ÷óâñòâèòåëüíîñòè â íîãå íà èïñèëàòåðàëüíîé ñòîðîíå çà ñ÷åò ïîðàæåíèÿ çàäíåãî êàíàòèêà; êîíòðàëàòåðàëüíî óòðàòà ïîâåðõíîñòíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ñ âåðõíåé ãðàíèöåé íà äåðìàòîìå SIIISIV (ïðîìåæíîñòü); âûïàäåíèå âñåõ âèäîâ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî ñåãìåíòàðíîìó òèïó íà èïñèëàòåðàëüíîé ñòîðîíå; âåãåòàòèâíûå ðàññòðîéñòâà íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ.

6. Èøåìè÷åñêèé ñèíäðîì Áðîóí Ñåêàðà (íàðóøåíèå ñïèíàëüíîãî êðîâîîáðàùåíèÿ ïî èøåìè÷åñêîìó òèïó â ñóëüêî-êîììèñóðàëüíîé àðòåðèè, ñíàáæàþùåé îäíó ïîëîâèíó ñïèííîãî ìîçãà, çà èñêëþ÷åíèåì âåðõóøêè çàäíåãî ðîãà è çàäíåãî êàíàòèêà íà òîé æå ñòîðîíå): ïàðàëè÷ íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ («ìîíî-» èëè «ãåìè-«, öåíòðàëüíûé èëè ïåðèôåðè÷åñêèé çàâèñèò îò óðîâíÿ ïîðàæåíèÿ), à òàêæå â çîíå ñîîòâåòñòâóþùåãî ìèîòîìà; êîíòðàëàòåðàëüíî âûïàäåíèå ïðîòîïàòè÷åñêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî äèññîöèèðîâàííîìó, ïðîâîäíèêîâîìó òèïó ñ âåðõíåé ãðàíèöåé íà 1 2 ñåãìåíòà íèæå, ÷åì óðîâåíü ïîðàæåíèÿ ñåãìåíòîâ ñïèííîãî ìîçãà; óòðàòà ïîâåðõíîñòíûõ âèäîâ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî ñåãìåíòàðíîìó òèïó â ñîîòâåòñòâóþùèõ äåðìàòîìàõ èïñèëàòåðàëüíî; âåãåòàòèâíûå ðàññòðîéñòâà íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ.

Ðèñ. 6. Ñõåìà ðàññòðîéñòâà ïîâåðõíîñòíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ó áîëüíîãî ñ ñèíäðîìîì Áðîóí Ñåêàðà ñ âåðõíåé ãðàíèöåé

DXI áîëåâàÿ (1) è òåìïåðàòóðíàÿ (2) àíåñòåçèÿ.

7. Ñóùåñòâóåò èíâåðòèðîâàííûé ñèíäðîì Áðîóí Ñåêàðà, ðàçâèòèå êîòîðîãî ñâÿçàíî ñ äèñòðîôè÷åñêèì ïðîöåññîì íà óðîâíå ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà îñòåîõîíäðîçîì (ðàçâèòèåì ãðûæè ìåæïîçâîíî÷íîãî äèñêà) è ñäàâëåíèåì êðóïíîé êîðåøêîâîé âåíû. Êàê ñëåäñòâèå, ðàçâèâàåòñÿ äèñêîãåííî-âåíîçíàÿ ìèåëîðàäèêóëîèøåìèÿ, ïðèâîäÿùàÿ ê äâóñòîðîííèì ìåëêîî÷àãîâûì ïîðàæåíèÿì ñïèííîãî ìîçãà. Êëèíè÷åñêè ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ ñïàñòè÷åñêîé ìîíîïëåãèåé íèæíåé êîíå÷íîñòè è âÿëûì ïàðàëè÷îì â ñîîòâåòñòâóþùåì ìèîòîìå èïñèëàòåðàëüíî, à òàêæå äèññîöèèðîâàííûì äâóñòîðîííèì ðàññòðîéñòâîì ïîâåðõíîñòíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî ñåãìåíòàðíî-ïðîâîäíèêîâîìó òèïó.

ÍÀÇÀÄ

ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ

Источник

Центромедуллярное поперечное поражение спинного мозга. Частичные поперечные поражения спинного мозга.

Наряду с описанным выше полным или половинным поперечным поражением спинного мозга могут наблюдаться повреждения с вовлечением и других различных по объему частей спинного мозга. Особенно часто развивается поражение центральной части спинного мозга, что обосновано с точки зрения анатомии: она снабжается кровью из передней спинальной артерии и ее ветвей (аа. sulcocommissurales), проникающих в паренхиму спинного мозга.

Периферические части спинного мозга, а также задние канатики получают кровь из ветвей, исходящих из сосудистого кольца на поверхности спинного мозга и из задней спинальной артерии. Однако иногда встречаются и несосудистые поражения (см. ниже) как центральной, так и других отдельных частей поперечного среза спинного мозга.

Центромедуллярное поперечное поражение спинного мозга характеризуется следующими клиническими особенностями (в том случае, если, как это часто бывает, оно сопровождается двусторонним повреждением бокового спиноталамического тракта и кортикоспинальных путей):

• Двусторонний спастический парапарез с повышением рефлексов и пирамидными знаками ниже уровня поражения, который иногда менее выражен в дистальных отделах нижних конечностей (волокна спиноталамического тракта, идущие к этим отделам, располагаются на его периферии и в меньшей степени бывают вовлечены в процесс).

• Двустороннее диссоциированное нарушение чувствительности ниже уровня поражения: утрата болевой и температурной чувствительности, но полностью сохранная тактильная и глубокая (проприоцептивная) чувствительность (повреждение бокового спиноталамического тракта на фоне интактных переднего спиноталамического тракта, проходящего по периферии спинного мозга, и бокового канатика).

• Нарушение мочеиспускания и дефекации (рефлекторный мочевой пузырь), а также импотенция (поражение проходящего в боковом канатике центрального симпатического тракта).

• Двустороннее вазомоторное расстройство ниже уровня поражения, вначале с повышением температуры и покраснением кожи, а позднее — с понижением температуры и цианозом кожи (повреждение центрального симпатического тракта в боковом канатике).

Спинной мозг может быть поврежден на различном протяжении вследствие развития сосудистого процесса. Некоторые варианты этого поражения представлены на рисунке. Если повреждение охватывает весь поперечник спинного мозга, развивается острый (сосудистый) синдром поперечного поражения. Если повреждена только центромедуллярная часть на определенном уровне, наблюдается описанный выше симптомокомплекс.

При нарушении кровообращения в зоне передней спинальной артерии может развиваться повреждение центральной части спинного мозга на большом протяжении, вплоть до поясничного отдела. При этом описанные симптомы несколько видоизменяются — ниже уровня нарушения чувствительности (болевой и температурной) развиваются:

• не спастический, а вялый (периферический) паралич;

• сопровождающая его арефлексия;

• при отсутствии пирамидных знаков;

• атрофия мышц (связанная с повреждением передних рогов и перерывом дуги спинального рефлекса на всех уровнях ниже верхней границы поражения).

Клинические симптомы при других частичных повреждениях спинного мозга зависят от локализации очага. Мы приведем лишь два примера: • При очаге, охватывающем переднюю белую спайку, но не затрагивающем боковой спиноталами-ческий тракт, наблюдаются:

— только на уровне поврежденных сегментов (т.е. не ниже);

— диссоциированное расстройство чувствительности с обеих сторон (повреждены только волокна болевой и температурной чувствительности, которые на этом уровне совершают перекрест через переднюю спайку, переходя на противоположную половину спинного мозга, а не те, которые, будучи уже перекрещенными, поднимаются из нижележащих сегментов);

— на уровне на 1—2 сегмента ниже — нарушения тактильной чувствительности и чувства давления (соответствующие волокна переходят на противоположную сторону через переднюю спайку лишь на 1—2 сегмента выше зоны вхождения корешков).

• При очаге, охватывающем центральную область половины спинного мозга:

— основное проявление — синдром Броун-Секара;

— нет нарушений глубокой чувствительности на стороне поражения;

— лишь незначительно нарушены тактильная чувствительность и чувство давления на противоположной стороне (нарушение бывает выраженным, если одновременно поврежден боковой канатик).

Наиболее частые причины центромедуллярного и других частичных поперечных поражений спинного мозга следующие:

• сосудистый процесс (ишемия в зоне кровоснабжения передней спинальной артерии; ангиома; травматическое или нетравматическое кровоизлияние по типу штифтообразного поражения);

• сирингомиелия;

• интрамедуллярные опухоли (глиома, эпендимома, метастазы);

• рассеянный склероз;

• травма;

• миелиты.

— Вернуться в оглавление раздела «Неврология.»

Оглавление темы «Поражения головного и спинного мозга.»:

1. Синдромы поражения головного мозга. Синдромы поражения двигательных и чувствительных путей.

2. Поражение теменной доли. Поражение височной доли.

3. Поражение затылочной доли. Синдромы поражения ствола мозга.

4. Синдромы поражения базальных ганглиев. Экстрапирамидные синдромы.

5. Синдромы поражения промежуточного мозга. Признаки патологии промежуточного мозга.

6. Синдромы поражения варолиева моста. Синдромы поражения продолговатого мозга.

7. Синдромы поражения мозжечка. Признаки поражения мозжечка.

8. Синдромы поражения спинного мозга. Поперечное поражение спинного мозга.

9. Одностороннее поперечное поражение спинного мозга. Синдром Броун-Секара.

10. Центромедуллярное поперечное поражение спинного мозга. Частичные поперечные поражения спинного мозга.

Источник