Синдром плеврального выпота на рентгенограмме

Плевральный выпот — это избыток жидкости, которая накапливается в плевральной полости, заполненном жидкостью пространстве, которое окружает легкие. Эта избыточная жидкость может ухудшить дыхание, ограничивая расширение легких.

Различные виды плеврального выпота, в зависимости от природы жидкости и того, что вызвало ее попадание в плевральное пространство, включают гидроторакс (серозная жидкость), гемоторакс (кровь), мочеиспускатель (моча), хилоторакс (хилус) или пиоторакс (гной) широко известный как эмпиема плевры.

Напротив, пневмоторакс — это скопление воздуха в плевральном пространстве, и его обычно называют «коллапсирующее легкое».

Виды плеврального выпота[править | править код]

Различные методы могут быть использованы для классификации плевральной жидкости.

По происхождению жидкости:

- Серозная жидкость (гидроторакс)

- Кровь (гемоторакс)

- Хилус (хилоторакс)

- Гной (пиоторакс или эмпиема)

- Моча (urinothorax)

По патофизиологии:

- Транссудативный плевральный выпот

- Экссудативный плевральный выпот

- По основной причине (см. Следующий раздел)

Причины[править | править код]

Большой левосторонний плевральный выпот на вертикальной рентгенограмме грудной клетки

Транссудативный[править | править код]

Наиболее распространенными причинами транссудативного плеврального выпота являются сердечная недостаточность и цирроз печени. Нефротический синдром, приводящий к потере большого количества альбумина в моче и, как следствие, к низкому уровню альбумина в крови и снижению коллоидно-осмотического давления, является еще одной менее частой причиной плеврального выпота.

Раньше считалось, что тромбоэмболия легочной артерии вызывает транссудативный выпот, но недавно было доказано, что он является экссудативным.[1] Механизм экссудативного плеврального выпота при тромбоэмболии легочной артерии, вероятно, связан с повышенной проницаемостью капилляров в легких, что является результатом высвобождения цитокинов или медиаторов воспаления (например, фактора роста эндотелия сосудов) из тромбоцитов, богатых тромбоцитами. Избыточная интерстициальная жидкость легкого пересекает висцеральную плевру и накапливается в плевральном пространстве.

Условия, связанные с транссудативными плевральными выпотами, включают:

- Хроническая сердечная недостаточность

- Цирроз печени

- Тяжелая гипоальбуминемия

- Нефротический синдром

- Острый ателектаз

- Микседема

- Перитонеальный диализ

- Синдром Мейга

- Обструктивная уропатия

- Конечная стадия заболевания почек

Экссудативный[править | править код]

Когда плевральный выпот определен как экссудативный, необходима дополнительная оценка, чтобы определить его причину, и следует измерить амилазу, глюкозу, pH и количество клеток.

- Количество эритроцитов увеличивается в случаях кровавых выпотов (например, после операции на сердце или гемоторакса из-за неполной эвакуации крови).

- Уровни амилазы повышены в случаях разрыва пищевода, выпота поджелудочной железы или рака.

- Глюкоза снижается при раке, бактериальных инфекциях или ревматоидном плеврите.

- рН при эмпиеме низкий (<7,2) и может быть низким при раке.

Если подозревается рак, плевральная жидкость отправляется на цитологическое исследование. Если цитология отрицательна, и рак все еще подозревается, может быть выполнена либо торакоскопия, либо пункционная биопсия [3] плевры.

Причины[править | править код]

Наиболее распространенными причинами экссудативного плеврального выпота являются бактериальная пневмония, рак (при раке легкого, раке молочной железы и лимфоме, вызывающей приблизительно 75% всех злокачественных плевральных выпотов), вирусная инфекция и легочная эмболия.

Другая распространенная причина — последствия операций на сердце. Случаи, когда из полости после операции не полностью удалена кровь, может привести к воспалительной реакции, которая вызывает экссудативный плевральнуй выпот.

Условия экссудативных плевральных выпотов:

- Парапневмонический выпот из-за пневмонии

- Злокачественная опухоль (рак легких или метастазы в плевру из других мест)

- Инфекция (эмпиема из-за бактериальной пневмонии)

- Травма

- Инфаркт легкого

- Легочная эмболия

- Аутоиммунные расстройства

- Панкреатит

- Разорванный пищевод (синдром Бурхаве)

- Ревматоидный плеврит

- Лекарственная волчанка

Другие / Не группированные[править | править код]

Другие причины плеврального выпота включают туберкулез (хотя пятна плевральной жидкости редко бывают положительными для кислотоустойчивых бацилл, это является наиболее распространенной причиной выпота плевры в некоторых развивающихся странах), аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка, кровотечение (часто из-за к травм груди), хилоторакс (чаще всего вызванный травмой) и случайное вливание жидкостей.

Менее распространенные причины включают разрыв пищевода или заболевание поджелудочной железы, внутрибрюшные абсцессы, ревматоидный артрит, асбесто-плевральный выпот, мезотелиому, синдром Мейгса (асцит и плевральный выпот из-за доброкачественной опухоли яичника) и синдром гиперстимуляции яичников.

Плевральные выпоты могут также возникать в результате медицинских или хирургических вмешательств, включая использование медикаментов (плевральная жидкость обычно эозинофильна), шунтирование коронарной артерии, абдоминальная хирургия, эндоскопическая варикозная склеротерапия, лучевая терапия, пересадка печени или легких, введение желудочкового шунта в качестве метода лечения гидроцефалии, и установки туннелируемого или нетуннелируемого центрального венозного катетера.

Диагностика[править | править код]

Плевральный выпот обычно диагностируется на основании истории болезни и физического обследования, а также подтверждается рентгенографией грудной клетки.

Следующие клинические признаки обычно проявляются, как только накопленная жидкость превышает 300 мл:

- уменьшение движения грудной клетки на пораженной стороне,

- притупление перкуссии по жидкости,

- уменьшение дыхательных звуков на пораженной стороне,

- снижение вокального резонанса и свободного дыхания (хотя это противоречивый и ненадежный признак).

Над выпотом, где легкое сдавлено, могут проявиться бронхиальные звуки дыхания и эгофония. Большой выпот может вызвать отклонение трахеи от выпота. Систематический обзор (2009 г.), опубликованный в рамках серии Rational Clinical Examination в журнале Американской медицинской ассоциации, показал, что тупость по сравнению с обычными перкуссиями была наиболее точной для диагностики плеврального выпота.[2]

Лечение[править | править код]

Лечение зависит от первопричины плеврального выпота.

Терапевтическая аспирация может быть достаточной, однако, при больших выпотах может потребоваться введение межреберного дренажа. При работе с дренажными трубками важно убедиться, что они не закупорены или не забиты: забитая дренажная трубка, в условиях непрерывного производства организмом жидкости (выпота) приведет к тому, что после удаления дренажной трубки часть жидкости останется. Эта жидкость может привести к осложнениям, таким как гипоксия из-за коллапса легкого из-за жидкости или фибротораксу, если происходит рубцевание.

При повторных выпотах может потребоваться химический (тальк, блеомицин, тетрациклин / доксициклин) или хирургический плевродез.

Плевродез не удается в 30% случаев и, в таких случаях, альтернативой является установка плеврального катетера PleurX или дренажного катетера Aspira. Это грудная трубка 15Fr с односторонним клапаном. Каждый день пациент или медицинский персонал подключают его к простой вакуумной трубке и удаляют от 600 до 1000 мл жидкости, что можно повторять ежедневно. Когда трубка не используется, она должна быть закрыта. Это позволяет пациентам находиться вне больницы. Пациентам со злокачественными плевральными выпотами данная мера позволяет продолжать химиотерапию, если она показана. Как правило, трубка устанавливается на период около 30 дней, а затем удаляется, когда пространство подвергается спонтанному плевродезу.

Ссылки[править | править код]

- ↑ José Porcel, Richard Light. Pleural effusions due to pulmonary embolism (ENGLISH) // Current Opinion in Pulmonary Medicine. — 2008-07. — Т. 14, вып. 4. — С. 337–342. — ISSN 1070-5287. — doi:10.1097/MCP.0b013e3282fcea3c.

- ↑ Camilla L. Wong, Jayna Holroyd-Leduc, Sharon E. Straus. Does This Patient Have a Pleural Effusion? (англ.) // JAMA. — 2009-01-21. — Vol. 301, iss. 3. — P. 309–317. — ISSN 0098-7484. — doi:10.1001/jama.2008.937.

Источник

В.Л. Катенёв.

Конспект врача рентгенолога в таблицах и схемах.

Рентгеносемиотика плевритов. 1. Экссудативный плеврит.

Классификация плевритов. Этиология, патогенез.

В норме между листками париетальной и висцеральной плевры имеется 1-2 мл жидкости, что позволяет висцеральной плевре скользить вдоль париетальной во время дыхательных движений. Кроме того, такое небольшое количество жидкости осуществляет силу сцепления двух поверхностей.

Плевра покрывает паренхиму легких, средостение, диафрагму и выстилает внутреннюю поверхность грудной клетки. Париетальная и висцеральная плевры покрыты одним слоем плоских мезотелиальных клеток.

Плеврит — воспаление плевральных листков с образованием на их поверхности фибрина (сухой, фибринозный плеврит) или скоплением в плевральной полости экссудата различного характера (экссудативный плеврит).

С учётом этиологического фактора, все плевриты необходимо разделить на две группы:

— инфекционные;

— неинфекционные (асептические).

При инфекционных плевритах воспалительный процесс в плевре обусловлен воздействием инфекционных агентов, при неинфекционных плевритах воспаление плевры возникает без участия патогенных микроорганизмов.

Необходимо помнить, что наиболее часто инфекционные плевриты наблюдаются при пневмониях различной этиологии (пара — и метапневмонические плевриты) и туберкулезе, реже — при абсцессе легкого, нагноившихся бронхоэктазах, поддиафрагмальном абсцессе.

Неинфекционные (асептические) плевриты наблюдаются при следующих заболеваниях:

— злокачественные опухоли (канцероматоз плевры). Это могут быть первичная опухоль плевры (мезотелиома), метастазы злокачественной опухоли в плевру, лимфогранулематоз, лимфосаркома, гемобластозы и другие злокачественные опухоли;

— системные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка, дерматомиозит, склеродермия, ревматоидный артрит);- системные васкулиты;

— травмы грудной клетки, переломы ребер и оперативные вмешательства (травматический плеврит);- инфаркт легкого вследствие тромбоэмболии легочной артерии;

— острый панкреатит (ферменты поджелудочной железы проникают в плевральную полость, и развивается «ферментативный» плеврит);

— инфаркт миокарда (постинфарктный синдром Дресслера);

— геморрагические диатезы;

— хроническая почечная недостаточность («уремический плеврит»).

Среди всех причин плевритов наиболее частыми являются пневмонии, туберкулез, злокачественные опухоли, системные заболевания соединительной ткани.

Классификация

I. Этиология

1. Инфекционные плевриты

2. Асептические плевриты

П. Характер патологического процесса

1. Сухой (фибринозный) плеврит

2. Экссудативный плеврит

III. Характер выпота при экссудативном плеврите

1. Серозный

2. Серозно-фибринозный

3. Гнойный

4. Гнилостный

5. Геморрагический

6. Эозинофильный

7. Холестериновый

8. Хилезный

9. Смешанный

IV. Течение плеврита

1. Острый плеврит

2. Подострый плеврит

3. Хронический плеврит

V. Локализация плеврита

1. Диффузный

2. Осумкованный (отграниченный)

2.1. Верхушечный (апикальный)

2.2. Пристеночный (паракостальный)

2.3. Костнодиафрагмальный

2.4. Диафрагмальный (базальный)

2.5. Парамедиастинальный

2.6. Междолевой (интерлобарный)

Патогенез образования жидкости в плевральной полости:

— повышается проницаемость сосудов париетальной плевры, что приводит к повышению капиллярного гидростатического давления в висцеральной и париетальной плевре;

— увеличение количества белка в плевральной полости;

— снижение онкотического давления плазмы крови.

— снижение внутриплеврального давления (при ателектазах вследствие бронхогенного рака легкого, саркоидозе);

— нарушение оттока плевральной жидкости по лимфатическим сосудам.

При карциноматозных плевритах возможно сочетание нескольких механизмов.

Характеристика транссудата при циррозах печени. При циррозах жидкость в плевральной полости чаще встречается при асците. В отличие от выпота при застойной сердечной недостаточности выпот может быть одно — или двусторонним.

Механизм образования плеврального выпота при злокачественных новообразованиях:

1. Прямое влияние опухоли:

— метастазы опухоли в плевру (увеличивается проницаемость сосудов плевры и происходит обструкция лимфатических сосудов);

— поражение лимфоузлов средостения (снижение лимфатического оттока из плевры);

— закупорка грудного протока (с частым развитием хилоторакса);

— обструкция бронха (снижается внутриплеврального давления);

— поражение перикарда.

2. Опосредованное влияние

— гипопротеинемия вследствие метастатического поражения печени;

— эмболия сосудов.

РЕНТГЕНОВСКАЯ СИМПТОМАТОЛОГИЯ ПЛЕВРИТОВ ВЕСЬМА РАЗНООБРАЗНА И ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ КОЛИЧЕСТВА ВЫПОТА В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ, НО И ОТ МЕСТА «ДИСЛОКАЦИИ ВЫПОТА».

Иллюстрация 1. Наиболее часто встречающиеся варианты теневой картины.

1.

Основное значение в диагностике заболеваний плевры имеют рентгенотелевидение и многопроекционная рентгенография.

Рентгенологическая картина свободного плеврального выпота (экссудат, транссудат) известна с первых лет применения рентгеновых лучей.

В 1901 г. Holzkneht сообщил о рентгенологической семиотике свободного плеврального выпота:

— затемнение нижних отделов легочного поля с косой вогнутой верхней границей;

— смещение срединной тени в противоположную сторону.

В 1924 г. Lenk сообщил, что при переводе больного из вертикального положения в горизонтальное на спине, а также в положение Тренделенбурга жидкость растекается по задней поверхности плевры, что приводит к затемнению соответствующего легочного поля. Данный феномен позволяет отличить наличие свободного выпота от легочной инфильтрации.

Дальнейшие исследования показали, что с целью выявления небольших количеств жидкости целесообразно исследование пациента в лабороположении.

2.

3.

Свободный выпотной плеврит. Рентгенологическая картина зависит от количества свободной жидкости, находящейся в плевральной полости – от небольших скоплений жидкости, которое скапливается над диафрагмой, а затем возникает затемнение реберно – диафрагмальных синусов (иллюстрация 2), в первую очередь самого глубокого их них – заднего рёберно – диафрагмального (иллюстрация 3).

В дальнейшем развивается типичная рентгенологическая картина, представленная в таблице.

Синдром / симптом | Характеристика. |

Тотального или субтотального снижения прозрачности (одно – или двустороннего) | Интенсивное однородное затемнение нижней части легочного поля с косой верхней границей, идущей сверху и латерально – книзу и медиально (линия Эллиса – Дамуазо – Соколова) – иллюстрация 4. |

Срединная тень | При односторонних поражениях и при значительных количествах жидкости, срединная тень смещается в противоположную сторону. |

Феномен Ленка | В горизонтальном положении или в положении Тренделенбурга свободная жидкость растекается по плевральной полости, обуславливая равномерное однородное снижение прозрачности легочного поля – иллюстрация 5. |

Кажущее высокое стояние купола диафрагмы | Косвенный признак наличия жидкости в плевральной полости, на стороне, где скапливается выпот – иллюстрация 6. |

Уменьшение амплитуды экскурсий диафрагмы | Косвенный признак. При проведении рентгенотелевидения определяется резкое уменьшение дыхательных движений диафрагмы. |

Увеличение расстояния между воздушным пузырем желудка | Косвенный признак (при локализации выпота слева) – увеличение расстояния между воздушным пузырем желудка и основанием легочного поля. В норме это расстояние не более 0,5 см. При появлении жидкости, ширина увеличивается до 1,5 – 2,0 см. и более – иллюстрация 7. |

Смещение тени выпота при исследовании в латероположении | При рентгенотелевидении или на рентгенограмме, произведенной в латероположении определяется смещение тени выпота в нижележащие отделы – иллюстрация 8. |

Иллюстрация 4. Субтотальное снижение прозрачности правого лёгочного поля с типичной косой верхней границей. Средостение смещено влево.

4.

5.

Иллюстрация 5. Феномен Ленка. Тотальное снижение прозрачности правого легочного поля.

6.

7.

Иллюстрация 6. Кажущее высокое стояние правого купола диафрагмы за счёт скопления жидкости справа базально.

Иллюстрация 7. Увеличение расстояния между воздушным пузырем желудка и основанием легочного поля.

8.

Иллюстрация 8. В латероположении тень выпота смещается в нижележащие отделы.

Источник

Диагностика злокачественного плеврального выпота на рентгене, КТ

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Злокачественный плевральный выпот (ЗПВ)

2. Определение:

• Экссудативный плевральный выпот, который содержит клетки злокачественной опухоли, поражающей плевру

• Паразлокачественный выпот:

о Плевральный выпот при наличии злокачественной опухоли; непосредственные признаки поражения плевры злокачественной опухолью отсутствуют

б) Лучевые признаки:

1. Основные особенности злокачественного плеврального выпота:

• Оптимальный диагностический ориентир:

о Плевральный выпот неясного генеза у пациентов с ранее выявленным злокачественным новообразованием

о Массивный плевральный выпот неясного генеза

о Плевральный выпот с узловым утолщением плевры

• Локализация:

о Односторонняя или двухсторонняя

о Осумкованный плевральный выпот

• Размер:

о Небольшой или большой

• Морфологические особенности:

о Свободная жидкость в плевральной полости или осумкованная

о Асимметричный или симметричный двухсторонний плевральный выпот

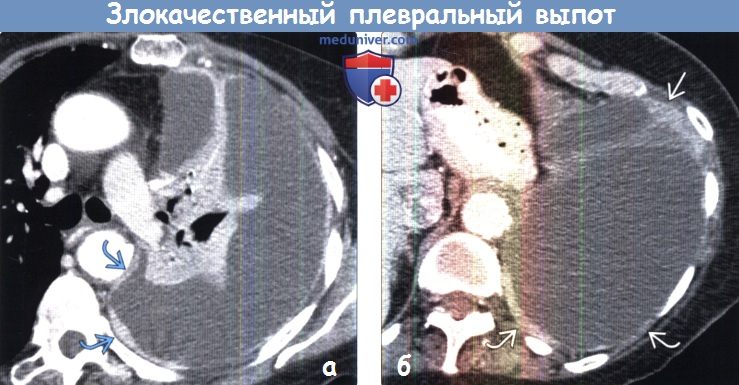

(а) Пациент, страдающий раком легкого. При рентгенографии органов грудной клетки в ПП проекции определяются паратрахеальная лимфаденопатия справа, консолидация верхней доли правого легкого и правосторонний плевральный выпот.

(б) У этого же пациента при КТ с контрастным усилением в корне правого легкого визуализируется объемное образование, которое окклюзирует правый верхнедолевой бронх.

Также выявляются лимфаденопатия корня правого легкого, двухсторонняя нижняя паратрахеальная лимфаденопатия и правосторонний плевральный выпот. Несмотря на то что отсутствует утолщение плевры, данный плевральный выпот является злокачественным.

(а) Пациент, страдающий раком легкого. При рентгенографии органов грудной клетки в ПП проекции определяется смещение корня левого легкого вниз вследствие объемного уменьшения последнего.

Также выявляются опухолеподобный участок консолидации в средних отделах левого легкого и левосторонний плевральный выпот.

(б) У этого же пациента при нативной КТ визуализируется левосторонний плевральный выпот с циркулярным узловым утолщением плевры > 1 см (в том числе медиастинальной плевры).

Данная картина соответствует злокачественной опухоли плевры и сопутствующему злокачественному плевральному выпоту.

2. Рентгенография злокачественного плеврального выпота:

• Рентгенография органов грудной клетки обычно позволяет выявить ЗПВ; выпот может быть весьма выраженным

• Небольшой плевральный выпот: затемнение реберно-диафрагмального угла:

о Для обнаружения небольшого количества жидкости в плевральной полости рентгенография выполняется в латеропозиции

• Умеренный плевральный выпот: купол диафрагмы на фоне выпота не визуализируется; дугообразный характер расположения верхней границы жидкости в плевральной полости (линия Дамуазо)

• Большой плевральный выпот: выпот достигает средних отделов грудной полости:

о Часто обусловливает развитие ателектаза базальных отделов легкого

• Массивный плевральный выпот: затемнение всей половины грудной полости; различная степень смещения средостения

• Опухолеподобное затемнение при осумкованном плевральном выпоте

• Плевральный выпот с равномерным или узловым утолщением плевры

3. КТ злокачественного плеврального выпота:

• Основные положения:

о Метод обладает высокой чувствительностью обнаружения жидкости в плевральной полости

о По плотности жидкости в плевральной полости достоверно судить о наличии злокачественной опухоли не представляется возможным

о Непосредственная визуализация париетального и висцерального листков плевры:

— Жидкость между листками плевры: симптом расщепления плевры

о Различное количество свободной жидкости в плевральной полости

о Осумкованный плевральный выпот; округлый или овальный контур, отсутствует смещение жидкости

о По сравнению с рентгенографией КТ является более чувствительным методом обнаружения утолщения плевры, в том числе узлового

о Оценка прилежащих структур на предмет наличия злокачественной опухоли

• КТ с контрастным усилением:

о Улучшает визуализацию плевры, ателектазированного легкого, объемных образований в легком

о Улучшает визуализацию утолщения плевры или узелков в ней

о Обладает более высокой чувствительностью обнаружения лимфаденопатии корней легких

4. МРТ злокачественного плеврального выпота:

• Обладает высокой чувствительностью выявления жидкости в плевральной полости

• Высокое контрастное разрешение; обнаружение мягкотканных узелков в плевре

• Т1ВИ:

о Различная интенсивность сигнала от жидкости

• Т2ВИ:

о Гиперинтенсивный сигнал от жидкости в плевральной полости

о Жидкость в плевральной полости по сравнению со спинномозговой жидкостью характеризуется гиперинтенсивным или изоинтенсивным сигналом

(а) Пациент, страдающий раком легкого (не показано). При КТ с контрастным усилением определяется массивный левосторонний плевральный выпот с узловым утолщением плевры (в том числе медиастинальной), что является характерным признаком злокачественного плеврального выпота.

(б) У этого же пациента при КТ с контрастным усилением визуализируется большой левосторонний плевральный выпот с циркулярным узловым утолщением плевры.

Рак легких является наиболее частой первичной злокачественной опухолью, вызывающей злокачественный плевральный выпот. Реже такой выпот встречается при раке молочных желез и лимфоме.

5. Ультразвуковое исследование:

• Обладает высокой чувствительностью обнаружения жидкости в плевральной полости

• Оценка утолщения плевры, в том числе узлового

• Под ультразвуковым контролем возможно выполнение диагностической/терапевтической пункции плевральной полости

6. Методы медицинской радиологии. ПЭТ/КТ:

о Может облегчить дифференциальную диагностику между доброкачественным плевральным выпотом и злокачественным

о Позволяет выявить повышенный уровень поглощения ФДГ утолщенной плеврой или узелками в ней

о Дифференциальная диагностика между ЗПВ и эмпиемой может быть затруднена

7. Рекомендации к проведению лучевых исследований:

• Оптимальный метод лучевой диагностики:

о Рентгенография органов грудной клетки обычно позволяет выявить ЗПВ; небольшой ЗПВ позволяет обнаружить рентгенография в латеропозиции

о КТ обладает наибольшей чувствительностью обнаружения утолщения плевры, в том числе узлового

о Под ультразвуковым контролем возможно выполнение диагностической/терапевтической пункции плевральной полости

• Рекомендации по выбору протокола:

о КТ с контрастным усилением может улучшить визуализацию утолщения плевры или узелков в ней

в) Дифференциальная диагностика злокачественного плеврального выпота:

1. Транссудативный плевральный выпот:

• Может быть неотличим от злокачественного плеврального выпота (ЗПВ):

о Обычно наблюдается при сердечной недостаточности

• Лучевые признаки интерстициального отека

• По плотности жидкости в плевральной полости достоверно отличить транссудат от экссудата не представляется возможным

• У пациентов со злокачественными опухолями может возникать при гипоальбуминемии

2. Экссудативный плевральный выпот:

• Наиболее частыми этиологическими факторами являются злокачественные новообразования, инфекция, инфаркт легкого

• Может сочетаться с утолщением плевры

• Несмотря на наличие злокачественной опухоли может выявляться доброкачественный экссудативный выпот:

о Новообразование центральной локализации в сочетании с постобструктивной пневмонией

о Обструкция опухолью лимфатических или венозных сосудов легких о Системное влияние новообразований о Нежелательные явления, возникшие после лечения

3. Эмпиема:

• Обычно односторонняя локализация, осумкованный плевральный выпот

о Могут выявляться множественные осумкованные полости

• Обнаруживаются симптомы инфекции

• Эмпиема может осложняться формированием бронхоплеврального свища или самопроизвольно вскрываться наружу

г) Патоморфология злокачественного плеврального выпота:

1. Основные особенности:

• Любая злокачественная опухоль может метастазировать в плевру

• Наиболее частые злокачественные опухоли, вызывающие злокачественный плевральный выпот (ЗПВ):

о Рак легких (36%)

о Рак молочных желез (25%)

о Лимфома (10%)

о Рак яичников (5%)

о Рак желудка (2%)

о Неустановленное первичное злокачественное новообразование (7%)

о Прочие злокачественные опухоли (14%)

2. Стадирование,определение степени дифференцировки и классификация опухолей:

• Злокачественный плевральный выпот (ЗПВ) у пациентов с раком легких: стадия IV, опухоль нерезектабельна

• Злокачественный плевральный выпот (ЗПВ) у пациентов с раком молочных желез: стадия IV

3. Макроскопические патоморфологические и хирургические особенности:

• Злокачественный плевральный выпот (ЗПВ) может носить геморрагический характер

• Помимо ЗПВ может выявляться утолщение плевры, в том числе узловое

4. Микроскопические особенности:

• Постановка диагноза злокачественного плеврального выпота:

о Обнаружение в жидкости из плевральной полости слущенных клеток злокачественной опухоли

о Выявление в плевре клеток злокачественного новообразования

• Цитологическое исследование жидкости из плевральной полости позволяет поставить диагноз в 40-60% случаев

• Высокой диагностической ценностью характеризуется биопсия плевры

5. Исследование жидкости из плевральной полости:

• Высокий уровень белка

• Низкий уровень pH

• Низкий уровень глюкозы

• Высокий уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ)

• В 10% случаев выявляется повышенный уровень амилазы, при этом первичная опухоль может располагаться не в поджелудочной железе

д) Клинические аспекты злокачественного плеврального выпота:

1. Проявления:

• Наиболее частые признаки:

о Одышка при физической нагрузке

о Симптомы могут отсутствовать

• Другие симптомы:

о Боли в груди встречаются редко; более характерны для мезотелиомы вследствие поражения париетального листка плевры

2. Естественное течение заболевания и прогноз:

• Рак легких:

о Злокачественный плевральный выпот (ЗПВ) указывает на неизлечимость заболевания

• Рак молочных желез:

о Злокачественный плевральный выпот (ЗПВ) на стороне поражения свидетельствует о лимфогенном распространении

о Злокачественный плевральный выпот (ЗПВ) на противоположной стороне или с обеих сторон свидетельствует о наличии метастазов в печени

3. Лечение:

• Наблюдение:

о Пациенты с небольшим злокачественным плевральным выпотом (ЗПВ) при отсутствии симптомов

о В большинстве случаев небольшой бессимптомный злокачественный плевральный выпот (ЗПВ) прогрессирует, что обусловливает необходимость его лечения

• Дренирование:

о Экссудативный плеврит при наличии злокачественной опухоли часто требует дренирования вне зависимости от того, является он злокачественным или нет

• Пункция плевральной полости:

о Уменьшение выраженности одышки

о Вариабельная вероятность рецидивирования

• Дренирование плевральной полости или выполнение плевродеза тальком при торакоскопии:

о Позволяет справиться с ЗПВ более чем в 90% случаев, если отсутствует коллабирование легкого

• Установка полостного катетера:

о Эффективна при коллабировании легкого вследствие злокачественного плеврального выпота (ЗПВ)

• В случае некоторых новообразований эффективным может оказаться проведение химиотерапии:

о Мелкоклеточный рак легкого

о Рак молочных желез

о Лимфома

• При лимфоме эффективным может оказаться облучение области средостения

е) Диагностические пункты злокачественного плеврального выпота:

1. Следует учитывать:

• При наличии массивного плеврального выпота или плеврального выпота с утолщением плевры, в том числе узловым, следует заподозрить злокачественный плевральный выпот (ЗПВ)

• При наличии плеврального выпота у пациентов с распространенным раком легких или молочных желез следует заподозрить злокачественный плевральный выпот (ЗПВ)

• КТ с контрастным усилением является наиболее эффективным и чувствительным методом диагностики злокачественного плеврального выпота

о Визуализация утолщенной плевры как доказательства злокачественной этиологии выпота

2. Ключевые моменты при интерпретации изображений:

• В 10% случаев злокачественный плевральный выпот является массивным:

о В 70% случаев массивный плевральный выпот является злокачественным

• Односторонний ЗПВ чаще выявляется при раке легких и мезотелиоме

3. Ключевые моменты диагностического заключения:

• В заключении следует указывать наличие или отсутствие утолщения плевры и узелков в ней, особенно в случае плеврального выпота у пациентов со злокачественными опухолями

ж) Список литературы:

1. Abrao FC et al: Prognostic Factors of 30-Day Mortality After Palliative Procedures in Patients with Malignant Pleural Effusion. Ann Surg Oncol. ePub, 2015

2. DeBiasi EM et al: Mortality among patients with pleural effusion undergoing thoracentesis. Eur Respir J. ePub, 2015

3. Porcel JM et al: Clinical features and survival of lung cancer patients with pleural effusions. Respirology. 20(4):654-9, 2015

4. Zamboni MM et al: Important prognostic factors for survival in patients with malignant pleural effusion. BMC Pulm Med. 1 5:29, 2015

5. Heffner JE et al: Recent advances in the diagnosis and management of malignant pleural effusions. Mayo Clin Proc. 2008 Feb;83(2):235-50. Review. Erratum in: Mayo Clin Proc. 84(9):847, 2009

— Также рекомендуем «Хондросаркома грудной клетки на КТ, ПЭТ»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 14.2.2019

Оглавление темы «Лучевая диагностика опухоли плевры, грудной стенки.»:

- Примеры локализованной фиброзной опухоли плевры (ЛФОП) на рентгене, КТ, МРТ

- Обызвествляющаяся фиброзная опухоль плевры на рентгенограмме, КТ

- Диагностика обызвествляющейся фиброзной опухоли плевры на рентгенограмме, КТ

- Мезотелиома плевры на рентгенограмме, КТ, ПЭТ

- Диагностика мезотелиомы плевры на рентгене, КТ, МРТ

- Злокачественный плевральный выпот на рентгенограмме, КТ

- Диагностика злокачественного плеврального выпота на рентгене, КТ

- Хондросаркома грудной клетки на КТ, ПЭТ

- Диагностика хондросаркомы грудной клетки на рентгене, КТ, МРТ

- Остеосаркома грудной клетки на рентгенограмме, КТ

Источник