Синдром гиперактивности с дефицитом внимания у детей прогноз

Клиника и прогноз синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)Как выше упоминалось, диагноз синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) должен требовать быстрой оценки дисфункции моторики/перцепции и поведенческих/эмоциональных проблем, не связанных с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Согласно трем этапам шведских исследований (Gillberg et al., 1989; Landgren et al. 1996; Kadesjo и Gillberg, 1998), количество детей с СДВГ практически равно СДВГ + НВМ. При последующих наблюдениях выяснилось, что дети с комбинированными расстройствами развиваются отлично от тех, у кого наблюдается синдром СДВГ без расстройства движения/перцепции. Успеваемость, речевые/языковые, дислексические, аутистические и другие нарушения при учебе наиболее характерны для первой группы, но не так часто встречаются во второй, где нарушения поведения (и в некоторой степени, последующие антисоциальные расстройства и злоупотребление алкоголем или наркотиками), наоборот, представляют основную угрозу для полноценной жизни в зрелом возрасте. Определение «устойчиво гиперкинетических» (в противоположность «ситуационно» гиперкинетическим) детей, (Sandberg et al., 1978), выявило, что расстройства движения/перцепции и речевые/языковые нарушения почти универсальны в этой группе. Это подтверждает необходимость клинического разделения диагностических категорий, включающих нарушение выработки моторных навыков и перцепции от тех, для которых характерно одно из вышеуказанных нарушений. Ситуативный дефицит внимания или гиперактивность могут быть признаком психических нарушений, специфичных для определенных ситуаций. Повторное наблюдение за детьми в возрасте 13 лет, страдающих ситуативным гиперкинезом, показало, что по сравнению с 6-7-летними детьми с постоянным гиперкинезом (Gillberg и Gillberg, 1988) результат намного лучше в первой группе и не очень отличается от результата детей без каких-либо нарушений внимания. «Изолированные» проблемы моторных навыков и перцепции (часто эквивалентны НВМ) иногда являются причиной значительных проблем с успеваемостью, особенно в младшем школьном возрасте. Тем не менее, ограниченное продолжительное обследование и клинический опыт наводят на мысль о том, что и в этой группе исход может быть значительно лучше исхода детей с комбинацией дефицита внимания и расстройств выработки двигательных навыков и перцепции (Hell-gren et al., 1994). Длительные исследования указывают на неблагоприятный исход СДВГ примерно у 50% индивидуумов, чьи симптомы удовлетворяют критериям не только СДВГ, но и целому ряду других психических расстройств и нарушений личности. Значительное большинство индивидуумов, полностью отвечающих критериям СДВГ в зрелом возрасте, будет страдать расстройствами в сфере внимания (почти все) и гиперактивностью/импульсивностью (вероятно менее 50%).

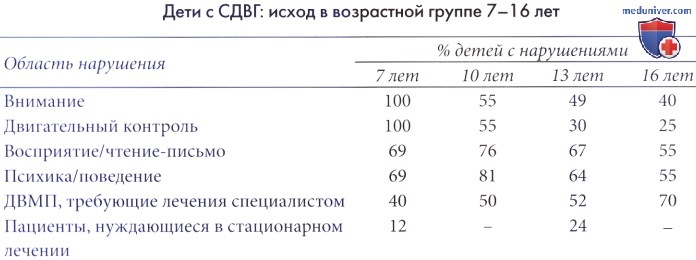

а) СДВГ: младенческий возраст. Ретроспективный анализ историй болезни детей, страдающих ДВМП, в возрасте 4-6 лет указывает на клиническую картину ДВМП в младенческом возрасте. Вероятно, имеется, по крайней мере 2 клинические подгруппы, касающиеся детского развития: 1) гиперактивная группа и 2) гипо- или нормоактивная группа. Младенцы из гиперактивной группы обычно страдают нарушениями сна, коликообразными болями в животе и высокой степенью двигательной активности с первых месяцев жизни. Нередко они начинают ходить до 10 месяцев. С данного момента (а порой и раньше), родители вынуждены значительно менять свои домашние привычки: все движимые предметы должны находиться не только вне зоны досягаемости ребенка, но вне его поля зрения. Эту группу необходимо обследовать с раннего возраста. Низкий IQ (включая необучаемость) — нередкое явление для детей с ранней манифестацией гиперактивности. У некоторых имеется аутизм. В определенных случаях очень ранняя гиперактивность может быть первым индикатором синдрома Туретта или биполярного расстройства, диагностические признаки которых могут проявиться лишь через несколько лет. Считалось, что дети в гипо-/нормактивной группе имеют низкий IQ. Их поведение расценивается родителями как хорошее, иногда даже как «исключительно хорошее». Для некоторых характерно повторяющееся поведение с ранних лет (вращение головы, даже удары головой и звуковые персеверации). б) СДВГ: дошкольный возраст. С того момента, как дети начинают ходить, подгруппы на протяжении многих лет неразличимы друг от друга. Дети в обеих группах гиперактивны или, по крайней мере, невнимательны. Родителей может беспокоить то, что дети не слушаются и повышение голоса является единственным способом привлечения внимания. Оппозиционно-вызывающее поведение (и ОВР) часто (около 50-60% всех случаев СДВГ) проявляется с трехлетнего возраста. Некоторые симптомы, включенные в диагностический термин ОВП (такие как вспыльчивость), являются универсальными для СДВГ. Проблемы координации движений могут возникнуть уже в возрасте 2-4 лет, но часто скрыты повышенной активностью и отсутствием должного страха, что также довольно характерно. Формирование речи запаздывает в 50% случаев, но лишь в половине из них значительное замедление развития речевой функции служит предметом консультации. (С другой стороны дети с ранним запаздыванием формирования речи, приблизительно в возрасте 30 месяцев, должны вызывать подозрение на наличие у них СДВГ или аутизма). К концу дошкольного возраста нежелание ребенка рисовать и раскрашивать, а также постоянные стычки с ровесниками во время игр, могут стать причиной беспокойства и возрастающей критики со стороны взрослых. в) СДВГ: ранние школьные годы. Некоторые дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) достаточно неплохо справляются со своими функциями в раннем детстве и дошкольном возрасте, но их поведение и школьная успеваемость почти неизменно ухудшается в начальной школе. Им трудно концентрироваться, сидеть на одном месте и слушать, контролировать свои побуждения, а сложнее всего общаться с ровесниками в соответственной возрасту манере. Им порой бывает сложно участвовать в играх и заниматься физической культурой, а иногда у них возникают непреодолимые сложности в приобретении основных навыков чтения и письма. Все эти нарушения достигают своей кульминационной точки в возрасте 7-10 лет у большинства детей и вызывают эмоциональные расстройства как у детей, так и родителей и учителей. Сложнее всего справиться с проблемами, если диагноз и его осложнения не разъясняются окружению этих детей. В возрасте шести лет дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которые также удовлетворяют критерию ДВМП (т.е. имеющие как НРК (нарушение развития координации) так и СДВГ), по определению, будут страдать нарушениями координации движений и обширным дефицитом внимания. Сводные данные, представленные в таблице 25.2, показывают, что около половины этих детей в возрасте 10 лет будут страдать выраженными двигательными расстройствами и нарушениями внимания. К сожалению, из этих данных очевиден и рост распространения психических/поведенческих расстройств (с 69% до 81 %) и дислексии/дисграфии (от 69% до 76%) в этом возрасте. Среди сверстников без ДВМП такие расстройства обнаруживаются в весьма незначительной степени. г) СДВГ: предподростковый и подростковый возраст. Многие дети в предподростковом и подростковом возрасте с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) испытывают значительные трудности в концентрации. Педагоги и родители описывают это состояние как «витание в облаках». Дислексия — очень частая жалоба. Неуклюжесть движений часто выражена меньше обычного. Существует определенный риск возникновения различного рода психических нарушений (таких как депрессия, тревожный невроз или «пограничные расстройства личности», токсикомания). Если ребенок с СДВГ (при наличии или отсутствии НРК) впервые посещает клинику в подростковом возрасте, психическое расстройство расценивают как основное и «новое» заболевание, не связанное с СДВГ/ДВМП. Вероятен риск, что проблемы ребенка не будут приняты во внимание, а предполагаемое лечение будет неадекватным. — Также рекомендуем «Сопутствующие проблемы при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)» Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 19.1.2019 |

Источник

Взрослые доказали: СДВГ у детей — это диагноз

Долгое время синдром дефицита внимания и гиперактивность (сокращенно СДВиГ, но чаще всего — СДВГ) не считались медицинскими диагнозами, а рассматривались исключительно как поведенческая особенность некоторых детей, корректировать которую можно исключительно педагогическими методами.

С середины 1970-х годов подход к СДВГ изменился — многочисленные исследования показали, что в природе возникновения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у ребятишек лежат генетические и физиологические причины — а значит, и сам синдром имеет прямое отношение не только к педагогике и психологии, но и к медицине в целом.

Среди основных причин возникновения СДВГ у детей особенно выделяют следующие обстоятельства:

- Нехватка в организме ребенка определенных гормонов;

- Перенесенные травмы и инфекционные заболевания;

- Хронические заболевания матери во время беременности;

- Любые заболевания у младенца, сопровождающиеся высокой температурой и нарушением работы мозга и/или нервной системы.

В среднем около 3-7% всех детей во всем мире живут с синдромом дефицита внимания и диагнозом гиперактивность. Причем мальчиков среди них в 2-4 раза больше, чем девочек.

Несмотря на то, что в наше время существуют уже не только психолого-педагогические методы воздействия на СДВГ, но и медико-фармакологические, до сих пор детская гиперактивность считается неизлечимым синдромом, поддающимся лишь некоторой коррекции в старшем возрасте.

Среди взрослых существует немало людей, вполне соответствующих описанию больных СДВГ, однако в силу относительной «юности» этого недуга, редко кого из этих взрослых называют гиперактивными. Чаще всего их причисляют к «породе» резких, взбалмошных, эксцентричных, импульсивных людей «со странностями»…

Симптомы гиперактивности и дефицита внимания у детей

Поскольку детская гиперактивность и синдром дефицита внимания (СДВГ) является официально признанным заболеванием, стало быть для его определения существуют и некие конкретные симптомы. Среди них:

- Ребенок не может усидеть на месте и нескольких минут, проявляя постоянную бесцельную двигательную активность;

- Время от времени ребенок ведет себя неадекватно (например: может встать во время урока и начать расхаживать по классу, может неожиданно закричать или громко засмеяться и т.п.);

- Ребенок постоянно задает сотни вопросов, но почти никогда не дожидается ответов и никогда не запоминает их;

- Ребенок почти не способен сосредоточиться на каком-либо деле или занятии;

- Однако если малыш чем-то увлекся и чем-то занят — его крайне трудно отвлечь от этого занятия;

- Ребенок очень импульсивен (то есть все свои действия совершает не раздумывая);

- Ребенок плохо воспринимает обращенную у нему речь;

- В повседневных делах малыш проявляет крайнюю забывчивость и рассеянность;

- Ребенок «любит» ломать предметы (и при этом часто делает вид, что не он это сделал);

- Малыш очень беспокойно ведет себя во время сна — ворочается, сбрасывает одеяло, постоянно меняет позы;

- Ребенок не слушает собеседника, но сам при этом болтает без умолку;

- Ребенок не способен ждать (своей очереди в игре, или ответа на свой вопрос, или начала какого-то действия и т.п.).

По большому счету, наиболее важные и главные симптомы СДВГ — их всего три — как раз «зашиты» в само название диагноза:

- Дефицит внимания (ребенок не способен сосредоточиться на выполнении даже простых задач);

- Гиперактивность (малыш не просто непоседа, а буквально «шило в одном месте»);

- Импульсивность (ребенок почти всегда поступает необдуманно и никогда не способен объяснить, почему он совершил тот или иной поступок).

Чаще всего симптомы гиперактивности проявляются у детей в возрасте уже 2-3 лет. И считается, что если до 3-3,5 лет ребенок не проявил никаких признаков синдрома дефицита внимания и гиперактивности, то уже и не проявит в будущем.

Однако наиболее ярко и очевидно симптомы СДВГ проявляются в дошкольном и школьном возрасте ребенка. Поэтому в большинстве стран синдром дефицита внимания и гиперактивность как официальный медицинский диагноз не ставится детям младше 6 лет.

СДВГ или просто дерзкий норов? Как отличить непоседливость и взрывной характер от реальной болезни

Даже если ребенок обладает несносным, неусидчивым и взрывным характером (он эмоциональный, неуправляемый, непослушный, драчливый и т.п), но это не мешает ему развиваться в рамках нормы и становиться полноценным членом общества (то есть он способен общаться со сверстниками, вступать в дружеские отношения и т.п.), то эта гиперактивность не имеет никакого отношения к медицинскому диагнозу СДВГ.

По-житейски строптивых и неусидчивых детей вокруг немало, но только лишь единицы из них реально являются гиперактивными детьми с медицинской точки зрения.

В тех же случаях, когда гиперактивность действительно является болезнью ребенка, то без постоянной помощи со стороны родителей и специалистов (психологов, неврологов и т.п.), малыш попросту не может быть членом коллектива — он неадекватно реагирует на попытки общения с ним, он не понимает просьб и требований, он зачастую не просто конфликтен, но и агрессивен по отношению к сверстникам, он не способен учиться и т.д.

Однако даже при супер-подробном наблюдении за гиперактивным ребенком, не специалист вряд ли сможет точно определить — этот малыш просто с «крутым» характером, или он действительно болен СДВГ.

Более-менее однозначный «вердикт» о наличии гиперактивности в праве выносить только детские психиатры или детские психологи. И только детям старше 6 лет.

Самый простой способ отличить гиперактивность как диагноз и заболевание от «гиперактивности натуры» — проанализировать, как себя ведет ребенок в разных ситуациях. Крайне часто дети ведут себя дома так, словно «гиперактивность — их второе имя»: слишком активны и эмоциональны, непослушны и истеричны. И даже демонстрируют все признаки СДВГ. Но по оценкам, например, воспитателей детского сада или няни — ребенок просто золотой.

Такая разница поведения — это своего рода сигнал для вас: возможно, вам следует немного скорректировать свое собственное поведение в отношении этого ребенка. Дело в том, что гиперактивность — если речь идет именно о заболевании — не может проявляться где-то в одном месте и в одно время, и при этом не проявляться в других.

Если гиперактивность ребенка является не просто отражением его личности и характера, а именно признаком болезни — он будет в любых условиях вести себя одинаково: в любом месте, в любой компании, при любых обстоятельствах малыш будет демонстрировать симптомы СДВГ.

Но если поведение ребенка кардинально разнится в зависимости от тех или иных обстоятельств — ни о каком диагнозе речи быть не может. Он просто — взбалмошный непоседа, который точно знает, кому именно из взрослых он может «сесть на голову».

Современные способы лечения гиперактивности и синдрома дефицита внимания у детей

К настоящему моменту медицина «перепробовала» и активно практикует довольно широкий спектр методов лечения СДВГ у детей. Пожалуй, самый радикальный и спорный из них — медикаментозный, с применением психостимуляторов (такой метод лечения наиболее распространен в США) или ноотропных препаратов и антидепрессантов (этот способ практикуется в странах СНГ).

Однако, в последнее время стали появляться научные исследования (которые основаны на наблюдении за больными СДВГ на протяжении 10-20 лет), которые утверждают о безрезультативности и неэффективности методов фармокоррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Таким образом, главная роль в наше время отводится нефармакологическим подходам к лечению гиперактивности у детей. К таким подходам относятся:

- Бихевиоральная (то есть поведенческая) психотерапия;

- Нейропсихологическая коррекция (при помощи различных упражнений);

- Нутрициальный метод лечения (в рамках которого в организме ребенка восполняется дефицит тех или иных макронутриентов);

- Семейная терапия (которая дает родителям конкретные рекомендации о том, как им следует наладить быт и общение с ребенком, чтобы, несмотря на недуг, он смог полноценно развиваться и адаптироваться в социуме).

Некоторые рекомендации в рамках семейной терапии: правила воспитания гиперактивного ребенка

- В доме, где живет гиперактивный ребенок, порядок и безопасность должны поддерживаться почти фанатически. И обычные-то детки время от времени что-то ломают в доме, обо что-то постоянно ударяются, умудряются проглотить всевозможные несъедобные вещи, хватаются за опасные и острые предметы и т.п. А дети с СДВГ делают все то же самое, но втрое чаще. Поэтому элементарные правила безопасности должны соблюдаться неукоснительно — не оставляйте в одной комнате включенный утюг и гиперактивного ребенка, убирайте ножи и вилки со столов после обеда, закрывайте окна и балкон, если оставляете малыша в комнате одного на время и т.п.

- При любом обращении к гиперактивному ребенку прежде всего установите с ним контакт. Мало малыша просто окликнуть и поставить перед ним какую-либо задачу, важно удостовериться, что ребенок вас слышит и понимает. Позовите его по имени, дотроньтесь, поверните к себе лицом и посмотрите ему в глаза (но всегда — без агрессии и недовольства!). Уберите из поля его внимания лишние отвлекающие объекты — игрушки, телевизор, других собеседников и т.д. И только после того, как вы убедитесь, что ребенок (пусть на короткое время) переключил свое внимание на вас — говорите ему то, что собирались.

- Любые правила поведения должны быть постоянными и не иметь исключений. Например, если в доме заведено убирать за собой посуду в раковину после еды — это нужно делать всегда, независимо от того, торопитесь ли вы или ребенок отказался доедать. Так или иначе — если вы просите его выполнять какие-то простые регулярные задачи, вы должны строго контролировать, чтобы они выполнялись не от случая к случаю, а постоянно. Любые, даже самые пустяковые, правила, установленные в вашей семье, должны выполняться ребенком всегда: и сегодня, и завтра и через год. Осознать эту необходимость гиперактивный ребенок, увы, не может, но своим контролем вы просто можете добиться от него своего рода привычки выполнения этих правил.

Особенно неукоснительно и строго следите за соблюдением запретов: если малышу говорят, что нельзя трогать электрические розетки, он должен понимать — что и сейчас нельзя, и через день нельзя, и вообще всегда — нельзя.

Ребенок с СДВГ излишне импульсивен, чтобы внять вашим правилам с первого раза, вы должны день изо дня мягко, но настойчиво вырабатывать в нем привычку следовать определенным правилам. И не потому, что это облегчит жизнь вам, а потому, что это упорядочит его собственное существование.

- Семья с гиперактивным ребенком должна жить по режиму. Причем исполняться этот режим должен всеми и независимо от того — будни это, выходные или время летних каникул. Если вы приучаете ребенка вставать в школу по утрам строго не позднее 7 часов — делайте это каждый день! Обеды, прогулки, занятия, игры и т.п. — максимально вписывайте жизнь ребенка в график. Возможно, это правило вам покажется чрезмерно строгим, но в будущем именно привычка жить по режиму очень эффективно помогает гиперактивным детям нормально учиться и адаптироваться в обществе.

- Каждый раз, когда ваш гиперактивный «сложный» ребенок делает что-то правильно — щедро хвалите его. Дайте ему понять, что вы всегда рады и горды его даже самым пустяковым успехам и т.д. Гиперактивные дети очень чувствительны к эмоциям, направленным в их адрес — ваша задача состоит в том, чтобы поток этих эмоций был в основном положительный. Любой результат, достигнутый вашим ребенком, должен получить с вашей стороны максимальную поддержку и одобрение.

- Гиперактивный ребенок — это практически «вечный двигатель» в действии: не сидит ни минутки, демонстрируя постоянный переизбыток энергии. Утихомирить этот ураган невозможно, единственное, что вам по плечу — создать ребенку такие условия, при которых он мог бы активно тратить свою энергию: побольше гуляйте с ним перед сном, занимайтесь с ребенком энергичными играми и спортом и т.п.

Гиперактивный ребенок — это, конечно же, не приговор. И при достаточном терпении, участии и некоторых особенностях воспитания такие детки вполне успешно могут адаптироваться в обществе, получить прекрасное образование и преуспеть в жизни. И насколько блестяще и безупречно у них получится реализовать себя в будущем — зависит, в первую очередь, от того, как поведете себя вы, родители, в тот период, пока ваши гиперактивные детки еще только стартуют во взрослую жизнь…

Источник