Синдром диабетической стопы формулировка диагноза

Под инфицированностью подразумевается лабораторное определение вида микрофлоры и клинические проявления воспаления.

Степень ишемии определяется по Покровскому-Фонтейну в случае наличия стенозов и окклюзий магистральных артерий.

Особое внимание необходимо уделять пациентам с атероматозом (55-64% больных с диагнозом «СД»). Атероматоз (развитие атеросклеротической бляшки) повреждает артериальные сосуды различного калибра: стенозы и окклюзии сосудов. Течение атероматоза в основном тяжёлое и имеет несколько особенностей:

- Поражаются дистальные отделы ноги (задняя и передняя большеберцовая, а тыльная артерия стопы) симметрично артериям обеих ног и на разных уровнях. Причём эти нарушения проявляются у людей более раннего возраста, по сравнению с пациентами без сахарного диабета.

- Самостоятельно (т. е. без механического воздействия и травм или при незначительном воздействии) возникает некроз тканей и формируются трофические язвы. Это связано с тем, что в капиллярную сеть стопы через магистральные артерии кровь поступает в недостаточном количестве и при значительном нарушении микроциркуляции происходит некроз не только кожи, но и мышц, сухожилий. Результат — гангрена, причём чаще влажная чем сухая.

На фоне снижения чувствительности, боль от микротравм и потертостей не ощущается пациентом. Даже язва под сухим струпом на подошвенной поверхности стопы может остаться незамеченной длительное время. Дном язвы могут быть кости и сухожилия.

Самыми драматичным последствием СД и СДС является ампутация конечности на различных уровнях:

- малая ампутация — в пределах стопы;

- высокая ампутация — на уровне голени и бедра.

Также возможен летальный исход больного по причине гнойно-некротического процесса (сепсис или ТЭЛА).

Диагноз «СДС» устанавливается при первом хирургическом осмотре. Проводится дифференциальная диагностика между нейропатической и ишемической стопой.

Отсутствие боли в области язвы — один из характерных признаков нейропатической ДС.

Также необходимо отличать трофические расстройства от чувства онемения и зябкости: «носки», «чулки» до отсутствия всех видов чувствительности.

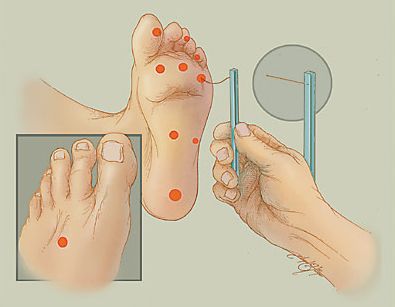

Для определения расстройства чувствительности, кроме градуированного камертона, можно использовать электронные инструменты: биотензиометр или нейротензиометр.

При триплексном сканировании артерий нижних конечностей выявляется:

- утолщение и кальциноз периферических артерий (синдром Менкеберга);

- изменение скорости кровотока — подтверждает ишемический характер СДС.

На практике достаточно описать вид тканей в области язвы на подошвенной поверхности стопы, головок плюсневых костей или ногтевых фаланг пальцев стоп.

Лечением диабетической стопы в большинстве случаев занимаются врачи-хирурги, однако также рекомендуются консультации таких врачей, как ортопед, травматолог, невролог, сосудистый хирург, дерматолог и подиатр.

На практике терапевт, эндокринолог или хирург устанавливает диагноз «Диабетическая стопа». На основании жалоб пациента, объективных и локальных данных врач назначает консультацию «узкого» специалиста и лечение.

Принципы лечения СДС:

- комплексный подход;

- отказ от самолечения;

- своевременное обращение к врачу — промедление в лечении может стать причиной ампутации или летального исхода пациента.

Недостаточно корригируемый уровень глюкозы в крови поддерживает высокую активность микроорганизмов в области язвенного дефекта, а углубление воспалительного процесса тканей в области язвы приводит к увеличению уровня глюкозы крови. Таким образом возникает «порочный круг» СДС: гипергликемия – инфекционный процесс – гипергликемия.

Постоянный контроль показателей крови и коррекция лечебных процедур более эффективны в стационарных условиях.

Пациентов с СДС в 80% случаев госпитализируют в хирургический стационар. Показаниями для этого служат:

- системные проявления инфекции (лихорадка, лейкоцитоз и др.);

- необходимость в коррекции глюкозы крови и ацидоза;

- клинические признаки ишемии;

- наличие глубокой и/или быстро прогрессирующей инфекции, некротического участка на стопе или гангрены;

- необходимость экстренного хирургического вмешательства или обследования;

- невозможность самостоятельного выполнения назначений врача или домашнего ухода.

Медикаментозное лечение

Существует несколько видов препаратов, применяемых при консервативном лечении СДС:

- инсулинотерапия;

- ангиопротекторы:

- замедляют образование фермента гиалуронидазы или подавляют активность ее производных;

- обладают антибрадикининовым свойством;

- способствуют угнетению агрегации тромбоцитов;

- активируют процесс образования мукополисахаридов в стенках капилляров;

- нормализуют проницаемость стенок сосудов;

- регулируют сосудистый тонус, восстановливают функции эндотелия, уменьшают оксидативный стресс и воспалительную реакцию;

- антиагреганты — ацетилсалициловая кислота («Аспирин», «Тромбо АСС», «КардиАСК», «Тромбопол») — подавляют активность циклооксигеназы, фермента, усиливающего реакции синтеза тромбоксана (фактора склеивания тромбоцитов);

- антидепрессанты и противосудорожные препараты;

- антибиотики — применяются на основании лабораторного анализа отделяемого из язвы и классификации инфекционных осложнений у пациентов с СДС по тяжести процесса.

- препараты, влияющие на обмен веществ — тиоктовая кислота и комплекс витаминов:

- ускоряют распространение импульсов по нервным волокнам;

- нормализуют кровообращение в тканях;

- избавляют от дефицита клеточных ферментов;

- выводят токсины из организма.

Эффективность всего комплекса медикаментозной терапии инфекции у пациентов с СДС по разным авторам составляет:[1][2][3][4]

- 80-90% при лёгкой и средней тяжести заболевания;

- 60-80% при тяжёлом течении.

Хирургическое лечение СДС

Оперативное вмешательство показано в следующих случаях:

- опасность распространения процесса от дистальных отделов конечности к проксимальным при условии неэффективной медикаментозной терапии;

- при ограничении положительного эффекта выраженной сухой гангреной части стопы или пальцев.

Хирург выбирает тактику проведения оперативного вмешательства исходя из клинической картины и формы инфицированности.

Физиотерапевтические методы лечения

Данный метод лечения предполагает ограниченное индивидуальное применение.

Физиотерапия часто проводится на стадии реабилитации после хирургического лечения. Она предполагает:

- нормализацию всех видов обмена веществ в организме и в тканях непосредственно;

- снижение уровня глюкозы в крови;

- нормализацию уровня иммунореактивного инсулина в крови;

- стимуляцию кровообращения и снижение воздействия антагонистов инсулина;

- снятие болей при ангиопатии и нейропатии.

К методам физиотерапии относятся:

- магнитотерапия — непосредственно влияет на обмен веществ при нейропатической форме ДС, так как магнитное поле обладает иммуно-стимулирующим, трофико-регуляторным и анестезирующим действием, укрепляя сосудистую стенку.

- УВЧ, теплотерапия;

- СМТ-терапия;

- светолечение;

- фонофорез.

Также лечение СДС предполагает:

- соблюдение специальной диеты;

- выполнение лечебной гимнастики;

- уход за кожей.

Неблагоприятному сценарию развития болезни способствуют следующие факторы:

- системные проявления инфекции;

- тяжёлые нарушения периферического кровотока в конечности;

- остеомиелит;

- некротические участки и гангрена;

- отсутствие квалифицированной хирургической помощи;

- распространение инфекции на более проксимальные отделы конечности.

Рецидивы в 20-30%, по большей части, характерны для пациентов с остеомиелитом.

Более 65% всех ампутаций проводится при диабетической стопе, однако своевременная профилактика и полноценное лечение может сберечь минимум 80% конечностей.

Своевременная диагностика и профилактика сахарного диабета за последнее десятилетие позволили уменьшить число ампутаций при СДС почти на 50%. Летальные исходы после ампутаций при СДС остаются на уровне 25-28%. Но при этом реальное количество больных СД в 3-4 раза выше, так как многие и не подозревают о том, что больны. Вероятность выявить таких больных во время предварительных и периодических медицинских осмотров очень велика.

Применяемая методика диспансеризации, неформальный подход к интерпретации анализов крови при периодических и предварительных медицинских осмотрах позволяет врачу-специалисту вовремя заподозрить нарушение углеводного обмена, а значит вовремя предотвратить развитие тяжёлых осложнений при сахарном диабете.

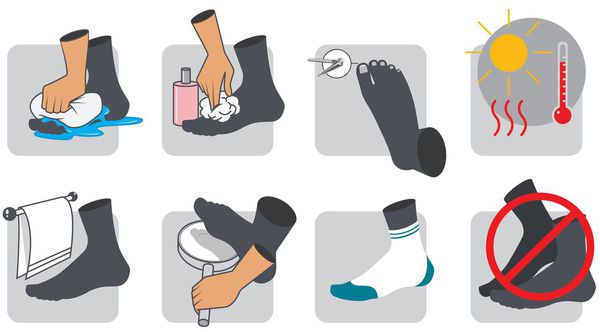

В качестве профилактики СДС, особенно людям с сахарным диабетом, необходимо:

- следить за уровнем сахара в крови;

- заниматься лечением СД;

- стараться не ходить босиком;

- носить ортопедическую обувь;

- не удалять появляющиеся мозоли;

- отказаться от вредных привычек (в частности, курения);

- избегать ожогов и переохлаждения стоп;

- ежедневно осматривать стопы для своевременного обнаружения трещин, шелушения и других признаков.

-

Аметов А.С. Сахарный диабет 2 Типа: проблемы и решения. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. -

Майоров А.Ю., Суркова Е.В. Сахарный диабет1 Типа. — М.: Перспектива, 2007. -

Бреговский В.Г., Зайцев А.А. Поражение нижних конечностей при сахарном диабете. — М., 2004. -

Дедов И.И., Удовиченко О.В., Галстян Г.Р. Диабетическая стопа // Практическая медицина. — М., 2005. -

Славин Л.Е., Годжаев Б.Н., Анчикова Л.И. Синдром диабетической стопы // Практическая медицина. — 2008. -—№ 27. — С. 54-57. -

Wagner FW. A classification and treatment program for diabetic, neuropatic and dysvascular foot problems. // In The American Academy of Ortopaedic Surgeons instructional course lectures. — St. Louis. — Mosby Year Book. — 1979. — P. 143-165. -

Оболенский В.Н., Семенова Т.В., Леваль П.Ш., Плотникова А.А. Синдром диабетической стопы в клинической практике // Русский медицинский журнал. — 2010. — № 2. — С. 45. -

Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB: Validation of a diabetic wound classification system. Diabetes Care 21: 855-859,1998. -

Храмилин В.Н., Демидова И.Ю. Синдром диабетической стопы: Методическое пособие для самоподготовки слушателей циклов усовершенствования врачей. — М., 2004. — 54 с.

Источник

Синдром диабетической стопы — патологическое состояние стопы при СД, характеризующееся поражением кожи и мягких тканей, костей и суставов, и проявляющееся трофическими язвами, кожно-суставными изменениями и гнойно-некротическими процессами.

Классификация (формулировка диагноза)

1. Нейропатическая форма:

• без остеоартропатии;

• диабетическая остеоартропатия — сустав Шарко.

2. Нейро-ишемическая форма.

3. Ишемическая форма.

Степень выраженности язвенного дефекта при синдроме диабетической стопы

Степень | Проявления |

Язвенный дефект отсутствует, но есть сухость кожи, клювовидная деформация пальцев, выступание головок метатарзальных костей, другие костные и суставные аномалии. | |

1 | Поверхностная язва без признаков инфицирования |

2 | Глубокая язва, обычно инфицированная, но без вовлечения в процесс костной ткани |

3 | Глубокая язва с образованием абсцесса, с вовлечением в процесс костной ткани |

4 | Ограниченная гангрена (пальца или стопы) |

5 | Гангрена всей стопы |

Диагностика синдрома диабетической стопы

Обязательные методы исследования

• Сбор анамнеза.

• Осмотр ног.

• Оценка неврологического статуса.

• Оценка состояния артериального кровотока.

• Бактериологическое исследование отделяемого язвы.

Анамнез

Осмотр ног

Оценка неврологического статуса

См. обязательные методы исследования диабетической нейропатии.

Нейропатическая форма | Ишемическая форма | ||

Длительное течение диабета | Гипертония и/или дислипидемия | ||

(или/и) Наличие язв в анамнезе, ампутаций стоп, деформаций стоп, пальцев, ногтевых пластинок | (или/и) Наличие в анамнезе сердечнососудистых заболеваний, атеросклеротического поражения сосудов головного мозга | ||

Злоупотребление алкоголем | Злоупотребление курением | ||

Нейропатическая форма | Ишемическая форма | ||

Сухая кожа, участки гиперкератоза в областях избыточного нагрузочного давления | Цвет кожи — бледный или цианотичный, атрофична, часто трещины | ||

Деформация стоп, пальцев, голеностопных суставов — специфична, двусторонние отеки | Деформация пальцев, стопы носит не специфичный характер | ||

Пульсация на артериях стоп сохранена с обеих сторон | Пульсация на артериях стоп снижена или отсутствует | ||

Язвенные дефекты в точках избыточного нагрузочного давления, безболезненные | Акральные некрозы, резко болезненны | ||

Характерно отсутствие субъективной симптоматики | Перемежающаяся хромота | ||

Оценка состояния артериального кровотока

Бактериологическое исследование отделяемого раневого дефекта для адекватной антибиотикотерапии.

Группы риска развития синдрома диабетической стопы

В группу риска входят больные, имеющие следующие факторы риска:

• Полинейропатия на стадии клинических проявлений.

• Заболевания периферических сосудов любого генеза.

• Деформация стоп.

• Выраженное снижение зрения, полная слепота.

• Диабетическая нефропатия.

• Одинокое проживание пожилых пациентов.

• Злоупотребление алкоголем.

• Курение.

Методы | Признаки поражения |

Обязательные методы исследования | |

Измерение плече-лодыжечного индекса (в положении лежа) | Соотношение АД систолического лодыжечной артерии (измеренное в подколенной области) к АД систолическому плечевой артерии <1,0 |

Дополнительные методы исследования (при возможности) | |

Допплерография с измерением скорости артериального кровотока | Средняя скорость 5-6 см/с |

Рентгенконтрастная ангиография | Дефект: контуров, наполнения |

Транскутанное измерение напряжения кислорода в тканях | Усиление контрастирования ТО2 <40 мм Hg |

Скрининг синдрома диабетической стопы

При отсутствии факторов риска развития синдрома диабетической стопы — обследование 1 раз в год.

Лечение синдрома диабетической стопы

Лечение нейропатической формы СДС (осуществляется эндокринологом-диа-бетологом в специализированных отделениях (кабинетах) — «диабетическая стопа»).

• Компенсация сахарного диабета (HbAlc < 7%).

• Иммобилизация или разгрузка пораженной конечности с возможным применением ортопедических средств.

• Удаление участков гиперкератоза.

• Антибиотикотерапия при инфицировании дефекта на стопе.

• Местное лечение язвы с использованием антисептических растворов:

— хлоргексидин 0,05%;

— диоксидин 1%, 0,05%, 0,25%.

Повязки

Стадия очищения

Актисорб, Инадин, Гидрокол, Сорбагол.

Стадия грануляции

Гидросорб, Гидросорб плюс, Атравман, Бранолинд.

Стадия эпителизации

Гидрофильм, Биоклюзив.

Лечение ишемической формы СДС

1. На этапе подготовки к хирургическому лечению

• Компенсация сахарного диабета (HbAlc < 7%).

• Купирование явлений критической ишемии стопы:

— реополиглюкин 400,0 в/в кап.;

— курантил, трентал, фраксипарин (под контролем коагулограммы);

— вазапростан 60 мкг на 250 мл Nad 0,9% в/в кап. — 21-28 дней.

• Сулодексид 600 ед/сут в/м — 14-21 день (через каждые 5 дней — 2 дня перерыв), затем 30-40 дней по 250 ед 2 раза в сутки per os. Полный курс 2 раза в год.

2. Реконструктивная операция на сосудах в условиях хирургического стационара.

Обязательно обучение больных методам самоконтроля гликемии и методам

(Visited 49 times, 1 visits today)

Источник

Определение:

Синдром

диабетической стопы

патологическое состояние стопы при СД,

характеризующееся поражением кожи и

мягких тканей, костей и суставов и

проявляющееся в виде трофических язв,

кожно-суставных изменений и

гнойно-некротических процессов.

Классификация диабетической стопы (формулировка диагноза):

Нейропатическая

форма:без остеоартропатии

диабетическая

остеоартропатия — сустав Шарко

Нейро-ишемическая

форма.Ишемическая форма.

Степень выраженности язвенного дефекта при синдроме диабетической стопы

Степень | Проявления |

Язвенный | |

1 | Поверхностная |

2 | Глубокая язва, |

3 | Глубокая язва с |

4 | Ограниченная |

5 | Гангрена всей |

Требования к формулировки диагноза при сахарном диабете:

Сахарный диабет

1 (2) типа легкого течения (средней

тяжести, тяжелого течения) в фазе

компенсации (субкомпенсации, декомпенсации)Диабетические

микроангиопатии:

ретинопатия

(указать стадию на левом глазу (OS),

на правом глазу (OD),

состояние после лазерофотокоагуляции

или оперативного лечения (если оно

было) от … годаНефропатия (указать

стадию)

Диабетическкая

нейропатия (указать форму)Синдром диабетической

стопы (указать форму)Диабетические

макроангиопатии:

ИБС (указать форму)

сердечная

недостаточность (указать степень по

NYHA)цереброваскулярные

заболеванияпериферическая

ангиопатия (указать тип и стадию)

Артериальная

гипертония (указать степень)Дислипидемия

(если есть)Сопутствующие

заболевания

Гипоталамо-гипофизарные заболевания Классификация (мкб, х пересмотр, 1992г.) е22 Гиперфункция гипофиза

Исключено:

гиперсекреция:

адренокортикотропного

гормона (АКТГ), не связанная с синдромом

Иценко-Кушинга (Е27.0)АКТГ

гипофиза (Е24.0)Тиреостимудирующего

гормона (Е05.8)

синдром

Иценко-Кушинга (Е24.-), синдром Нельсона

(Е24.1)

Е22.0

Акромегалия и гипофизарный гигантизм

Исключено:

гиперсекреция гормона-рилизинга роста

(Е16.8)

конституциональный:

высокий

рост (Е34.4)гигантизм

(Е34.4)

Е22.1.

Гиперпролактинемия

Е22.2

Синдром неадекватной секреции

антидиуретического гормона

Е22.8

Другие состояния гиперфункции гипофиза

Е22.9

Гиперфункция гипофиза неуточненная

Е23 Гипофункция и другие нарушения гипофиза

Включено:

перечисленные состояния, вызванные

заболеванием гипофиза и гипоталамуса

Исключено:

гипопитуитаризм, возникший после

медицинских процедур (Е89.3)

Е23.0

Гипопитуитаризм

Е23.1

Медикаментозный гипопитуитаризм

Е23.2

Несахарный диабет

Исключено:

нефрогенный несахарный диабет (N25.1)

Е23.3

Дисфункция гипоталамуса, не

классифицированная в других рубриках

Исключено:

Синдром Прадера-Вилли (Q87.1),

синдром Рассела-Сильвера (Q87.1)

Е23.6

Другие болезни гипофиза

Е23.7

Болезнь гипофиза неуточненная

Классификация

гипоталамо-гипофизарных заболеваний:

1. Заболевания с

установленным гипоталамическим генезом

1.1. Опухоли

(краниофарингиома).

1.2.

Генетические гипоталамические нарушения

(синдромы Сото, Лоренса

Муна

Барде

Бидля, Прадера

Вилли).

1.3. Гипоталамические

нарушения роста и полового развития:

1.3.1. Синдром

Каллманна.

1.3.2. Гипоталамический

гипогонадизм.

1.3.3. Гипоталамические

формы нанизма.

1.4. Синдром

«изолированного гипофиза».

2. Заболевания с

предполагаемым гипоталамическим генезом

2.1. Пубертатно-юношеский

диспитуитаризм.

2.2. Липодистрофии

и липогипертрофии.

3. Заболевания

гипоталамо-гипофизарного генеза

3.1. Гиперпролактинемический

гипогонадизм.

3.2. Акромегалия и

гигантизм.

3.3. АКТГ-зависимый

гипофизарный синдром Кушинга.

3.4. Несахарный

диабет.

3.5. Синдром

неадекватной секреции АДГ.

4. Заболевания с

установленным гипофизарным генезом

4.1. Синдром «пустого»

турецкого седла.

4.2.

Синдром Шиена

Симмондса.

4.3. Гипофизарный

нанизм.

4.4. Синдромы

парциального гипопитуитаризма:

4.4.1. Изолированный

дефицит АКТГ.

4.4.2. Гипогонадотропный

гипогонадизм.

4.4.3. Гипофизарный

нанизм с сохраненной секрецией

гонадотропинов.

СОМАТОТРОПНАЯ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Классификация

соматотропной недостаточности

I. Врожденный

дефицит ГР

А. Наследственный

1. Патология

(делеции, мутации) гена гормона роста

тип

IA

(аутосомно-рецессивный тип наследования)тип 1Б

(аутосомно-рецессивный тип наследования)тип II

(аутосомно-доминантный тип наследования)тип

III (Х-сцепленный рецессивный тип

наследования)

2.

Патология (мутация) Pit-1

гена

3. Патология

(мутация) ГР-РГ-рецепторного гена

Б. Идиопатический

дефицит рилизинг-гормона ГР (ГР-РГ)

В.

Дефекты развития гипоталамо-гипофизарной

системы

1. Патология

срединной трубки (анэнцефалия,

голопрозэнцефалия, септооптическая

дисплазия)

2.

Дисгенез гипофиза (врожденная аплазия

и гипоплазия гипофиза, эктопия гипофиза)

II. Приобретенный

дефицит ГР

1. Опухоли гипоталамуса

и гипофиза (краниофарингиома, гамартома,

нейрофиброма, герминома, аденома)

2. Опухоли других

отделов мозга (глиома зрительного нерва)

3. Травмы

(черепно-мозговая, хирургическая)

4. Инфекции

(энцефалит, менингит, неспецифический

гипофизит)

5.

Супраселлярные арахноидальные кисты,

гидроцефалия

6.

Сосудистая патология (аневризмы сосудов

гипофиза, инфаркт гипофиза)

7. Облучение головы

и шеи (лейкемия, ретинобластома и пр.)

8. Токсические

последствия химиотерапии

Инфильтративные

болезни (гистиоцитоз, саркоидоз)

10.

Транзиторный (конституциональная

задержка роста и пубертата), психосоциальный

(депривационный) нанизм

III. Периферическая

резистентность к действию ГР

1.

Патология (мутации) гена рецепторов ГР

(синдром Ларона, карли-ковость пигмеев)

2. Биологически

неактивный ГР

3. Резистентность

к ИФР-1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник