Симптом синдром диагноз дифференциальная диагностика в гинекологии

Äèàãíîñòèêà è äèôôåðåíöèàëüíàÿ äèàãíîñòèêà.

Äèàãíîç âíåìàòî÷íîé áåðåìåííîñòè ìîæíî ïîñòàâèòü íà îñíîâàíèè æàëîá áîëüíîé (áîëè â íèæíèõ îòäåëàõ æèâîòà, ïàòîëîãè÷åñêèå êðîâÿíèñòûå âûäåëåíèÿ èç ïîëîâûõ ïóòåé, ÷àñòî çàäåðæêà íà ôîíå ìåíñòðóàöèè).  àíàìíåçå áîëüíûå îòìå÷àþò âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ìàëîãî òàçà, áåñïëîäèå, îïåðàöèè íà îðãàíàõ ìàëîãî òàçà. Ïîìîãàþò óñòàíîâèòü äèàãíîç äàííûå âëàãàëèùíîãî èññëåäîâàíèÿ (ðàçìÿã÷åííàÿ, íåñêîëüêî óâåëè÷åííàÿ ìàòêà, ïàñòîçíîñòü èëè îïóõîëåâèäíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ïðèäàòêîâ). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâîäÿò äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ.

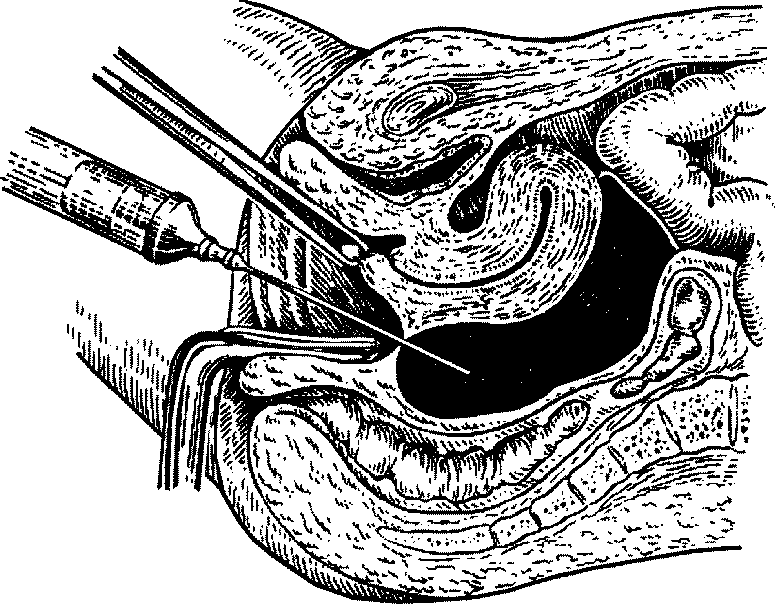

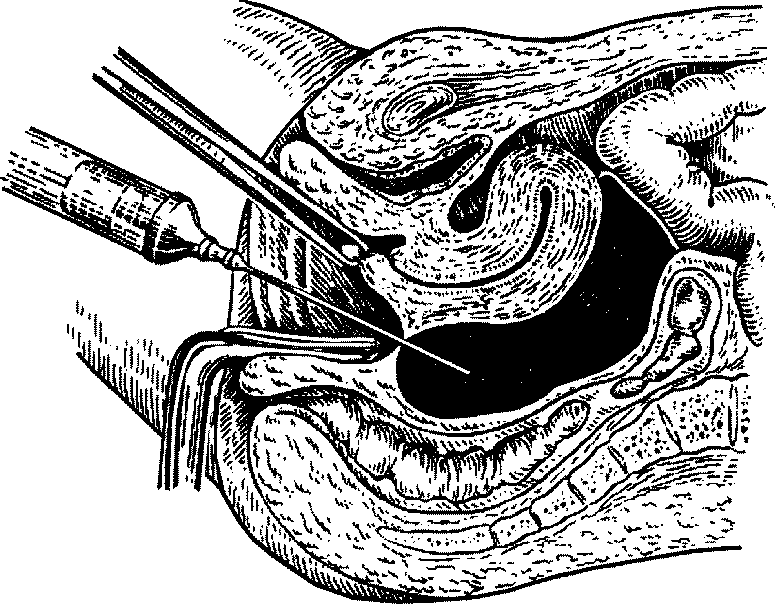

Êóëüäîöåíòåç ïóíêöèÿ áðþøíîé ïîëîñòè ÷åðåç çàäíèé ñâîä âëàãàëèùà, ïðîâîäèòñÿ äëÿ âûÿâëåíèÿ ñâîáîäíîé êðîâè â áðþøíîé ïîëîñòè (ðèñ. 12.2). Ïðè íàëè÷èè êðîâè â áðþøíîé ïîëîñòè â ïóíêòàòå îíà òåìíàÿ, íå ñâåðòûâàåòñÿ è ñîäåðæèò ìåëêèå ñãóñòêè. Ñîäåðæèìîãî â ïóíêòàòå ìîæåò è íå áûòü, åñëè èìåþòñÿ ñïàéêè, ÷òî íå ñíèìàåò äèàãíîçà âíåìàòî÷íîé áåðåìåííîñòè. Îïðåäåëÿþò ÕÃÒ â êðîâè ïðîáà ïîëîæèòåëüíà âî âñåõ ñëó÷àÿõ ýêòîïè÷åñêîé áåðåìåííîñòè, â ìî÷å â 50% ñëó÷àåâ. Óðîâåíü ÕÃÒ â êðîâè ïðè íîðìàëüíîé áåðåìåííîñòè êàæäûå 2 äíÿ óäâàèâàåòñÿ.

Ðèñ. 12.2. Êóëüäîöåíòåç ïóíêöèÿ áðþøíîé ïîëîñòè ÷åðåç çàäíèé ñâîä âëàãàëèùà

Óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå îðãàíîâ ìàëîãî òàçà ìîæåò âûÿâèòü íàëè÷èå ïëîäíîãî ÿéöà â ìàòî÷íîé òðóáå, áîëåå òî÷íûå ðåçóëüòàòû ïîëó÷àþò ñ ïîìîùüþ òðàíñâàãèíàëüíîãî äàò÷èêà.

Ëàïàðîñêîïèÿ ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì äëÿ ïîñòàíîâêè äèàãíîçà, äàþùèì âîçìîæíîñòü îñìîòðåòü ìàòî÷íûå òðóáû è ÿè÷íèê. Ïðè ïðîãðåññèðóþùåé òðóáíîé áåðåìåííîñòè õàðàêòåðåí âèä ðàñøèðåííîé ñèíåáàãðîâîé ìàòî÷íîé òðóáû. Åñëè æåíùèíà íå çàèíòåðåñîâàíà â ñîõðàíåíèè âîçìîæíîé ìàòî÷íîé áåðåìåííîñòè, ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ äèàãíîñòèêè ãèñòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñîñêîáà ýíäîìåòðèÿ. Ïîëó÷åííàÿ äåöèäóàëüíàÿ òêàíü áåç âîðñèí õîðèîíà óêàçûâàåò íà ýêòîïè÷åñêóþ áåðåìåííîñòü. Áîëüíóþ íåëüçÿ âûïèñûâàòü èç ñòàöèîíàðà ñ íåóòî÷íåííûì äèàãíîçîì.

Äèôôåðåíöèàëüíûé äèàãíîç ýêòîïè÷åñêîé áåðåìåííîñòè ïðîâîäèòñÿ ñ íåêîòîðûìè õèðóðãè÷åñêèìè è ðÿäîì ãèíåêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé (òàáë. 12.1).

Òàáëèöà 12.1. Äèôôåðåíöèàëüíàÿ äèàãíîñòèêà âíåìàòî÷íîé áåðåìåííîñòè

| Òðóáíûé àáîðò | Íàðóøåííàÿ ìàòî÷íàÿ áåðåìåííîñòü | Àïîïëåêñèÿ ÿè÷íèêà | Îñòðûé àäíåêñèò | Îñòðûé àïïåíäèöèã |

|---|---|---|---|---|

| Âíåçàïíî âîçíèêàþò áîëè ñõâàòêîîáðàçíîãî õàðàêòåðà, ìàæóùèå êðîâÿíèñòûå âûäåëåíèÿ èç ïîëîâûõ ïóòåé, îáìîðî÷íîå ñîñòîÿíèå, êîëëàïñ | Àìåíîðåÿ. Êðîâîòå÷åíèå èç ïîëîâûõ ïóòåé ðàçëè÷íîé èíòåíñèâíîñòè. Áîëè ñõâàòêîîáðàçíîãî õàðàêòåðà íàä ëîíîì, íàðàñòàþò ïîñòåïåííî | Îñòðûå áîëè â íèçó æèâîòà ãîëîâîêðóæåíèå, òîøíîòà, ðâîòà | Ïîñòîÿííûå íîþùèå áîëè â íèçó æèâîòà | Áîëè âíà÷àëå ëîêàëèçóþòñÿ â ïîäëîæå÷íîé îáëàñòè, çàòåì â ïðàâîé ïîäâçäîøíîé îáëàñòè, ðâîòà |

| Çàäåðæêà ìåíñòðóàöèè íà 35 íåäåëü | Çàäåðæêà ìåíñòðóàöèè ðàçëè÷íîé äëèòåëüíîñòè è áîëåå 5 íåäåëü | Çàäåðæêè ìåíñòðóàöèè íåò | Çàäåðæêè ìåíñòðóàöèè îáû÷íî íå áûâàåò | Çàäåðæêè ìåíñòðóàöèè íåò |

| Èìååòñÿ ôðåíèêóññèìïòîì | Ôðåíèêóññèìïòîì îòñóòñòâóåò | Ìîæåò áûòü ôðåíèêóññèìïòîì | Ôðåíèêóññèìïòîì îòñóòñòâóåò | Ôðåíèêóññèìïòîì îòñóòñòâóåò |

| Òåìïåðàòóðà òåëà íîðìàëüíàÿ èëè ñóáôåáðèëüíàÿ | Íîðìàëüíàÿ èëè ñóáôåáðèëüíàÿ | Íîðìàëüíàÿ èëè ñóáôåáðèëüíàÿ | Ñóáôåáðèëüíàÿ èëè âûøå 39°Ñ | Ñóáôåáðèëüíàÿ (ðåêòàëüíàÿ âûøå àêñèëëÿðíþé) |

| Ïðè íàðóæíîé ïàëüïàöèè èìååòñÿ íàïðÿæåíèå ìûøö ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè | Íàïðÿæåíèå ìûøö ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè îòñóòñòâóåò | Èìååòñÿ íàïðÿæåíèå ìûøö ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè è ñëàáî ïîëîæèòåëüíûé ñèìïòîì ðàçäðàæåíèÿ áðþøèíû | Îòìå÷àåòñÿ áîëåçíåííîñòü ïðè ïàëüïàöèè â íèçó æèâîòà. | Íàïðÿæåíèå ìûøö âûðàæåíî â ïðàâîé ïîäâçäîøíîé îáëàñòè. Ïîëîæèòåëüíûé ñèìïòîì ðàçäðàæåíèÿ áðþøèíû è âñå ñèìïòîìû, õàðàêòåðíûå äëÿ îñòðîãî àïïåíäèöèòà |

| Èìåþòñÿ ÿâëåíèÿ ðàçäðàæåíèÿ áðþøèíû | ßâëåíèÿ ðàçäðàæåíèÿ áðþøèíû îòñóòñòâóþò | Ìîæåò áûòü ñëàáî âûðàæåí ñèìïòîì ðàçäðàæåíèÿ áðþøèíû | ||

| Ïðè âëàãàëèùíîì èññëåäîâàíèè ìàòêà óâåëè÷åíà, áîëåçíåííà ïðè ïàëüïàöèè. Ðàçìåð åå íå ñîîòâåòñòâóåò: ñðîêó áåðåìåííîñòè. Ñïðàâà èëè ñëåâà îò ìàòêè ïàëüïèðóåòñÿ âûòÿíóòîå îáðàçîâàíèå | Ìàòêà óâåëè÷åíà ñîîòâåòñòâåííî ñðîêó çàäåðæêè ìåíñòðóàöèè | Ìàòêà íîðìàëüíûõ ðàçìåðîâ. Îáëàñòü ïðèäàòêîâ ðåçêî áîëåçíåííà ïðè ïàëüïàöèè | Ìàòêà íîðìàëüíîé âåëè÷èíû, áåçáîëåçíåííà ïðè ïàëüïàöèè. Ïðèäàòêè ðåçêî áîëåçíåííû ïðè ïàëüïàöèè | Ïàëüïàöèÿ õàòêè è ïðèäàòêîâ áåçáîëåçíåííà |

| Äàííûå ðåêòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ òå æå | Äàííûå ðåêòàëüíîãî èññëåäîâàíèå òå æå | Äàííûå ðåêòàëüíîãî èññëåäîâàíèå òå æå | Äàííûå ðåêòàëüíîãî èññëåäîâàíèå òå æå | Áîëè ïðè ðåêòàëüíîì èññëåäîâàíèè Âíóòðåííèå ïîëîâûå îðãàíû áåçáîëåçíåííû |

| Êðîâÿíèñòûå âûäåëåíèÿ èç ïîëîâûõ ïóòåé íåçíà÷èòåëüíûå, òåìíîãî öâåòà | Çíà÷èòåëüíûå êðîâÿíèñòûå âûäåëåíèÿ, ìîãóò áûòü ñî ñãóñòêàìè | Îòñóòñòâóþò | Îòñóòñòâóþò | Îòñóòñòâóåò |

| Òåñò íà áåðåìåííîñòü ïîëîæèòåëüíûé | Ïîëîæèòåëüíûé | Îòñóòñòâóåò | Îòñóòñòâóåò | Îòñóòñòâóåò |

| Àíàëèç êðîâè: ãåìîãëîáèí ñíèæåí èëè ñíèæàåòñÿ â äèíàìèêå | Ìîæåò áûòü ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ãåìîãëîáèíà è ÷èñëà ýðèòðîöèòîâ | Ñíèæåíèå ÷èñëà ýðèòðîöèòîâ, ñíèæåíèå ãåìîãëîáèíà | Ëåéêîöèòîç | Íàðàñòàþùèé ëåéêîöèòîç |

| Ïðè êóëüäîöåíòåçå áðþøèíû îáíàðóæèâàåòñÿ êðîâü â áðþøíîé ïîëîñòè | Êðîâè â áðþøíîé ïîãîñòè íåò | Ïîëó÷àåì êðîâü èç áðþøíîé ïîëîñòè | Ìîæíî ïîëó÷èòü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ñåðîçíîé æèäêîñòè | Êðîâè â áðþøíîé ïîëîñòè íåò |

| Ãèñòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ýíäîìåòðèÿ äåöèäóàëüíàÿ ðåàêöèÿ áåç ýëåìåíòîâ õîðèîíà | Îñòàòêè ïëîäíîãî ÿéöà | Ñîîòâåòñòâóåò ôàçå ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà | Ñîîòâåòñòâóåò ôàçå ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà | Èíîãäà êàðòèíà ýíäîìåòðèòà |

Ïðîãðåññèðóþùóþ òðóáíóþ áåðåìåííîñòü äèôôåðåíöèðóþò ñ ìàòî÷íîé áåðåìåííîñòüþ è óãðîçîé åå ïðåðûâàíèÿ, âîñïàëèòåëüíûìè ïðîöåññàìè ïðèäàòêîâ ìàòêè. Ïðè âîñïàëèòåëüíîì ïðîöåññå áóäåò îòðèöàòåëüíàÿ ðåàêöèÿ íà õîðèîíè÷åñêèé ãîíàäîòðîïèí, êîòîðàÿ ïîâòîðÿåòñÿ íåîäíîêðàòíî. Ìîæíî ïðîâåñòè ïðîáíîå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå ëå÷åíèå, êîòîðîå ïðè âîñïàëèòåëüíîì ïðîöåññå áóäåò èìåòü ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò. Ïðè ïîäîçðåíèè íà ïðîãðåññèðóþùóþ òðóáíóþ áåðåìåííîñòü ìîæíî ïðîâåñòè ïðîáó ñ ïðîãåñòåðîíîì (1% ðàñòâîð ïðîãåñòåðîíà 1 ìë ââîäÿò âíóòðèìûøå÷íî â òå÷åíèå 5 äíåé). Ïðè òðóáíîé áåðåìåííîñòè êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè åå áóäóò áîëåå âûðàæåíû. Óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå ïîçâîëÿåò óòî÷íèòü äèàãíîç. Ìîæíî ïðèáåãàòü ê ëàïàðîñêîïè÷åñêèì ìåòîäàì èññëåäîâàíèÿ. Âíåìàòî÷íóþ áåðåìåííîñòü, ïðåðûâàþùóþñÿ ïî òèïó òðóáíîãî àáîðòà, äèôôåðåíöèðóþò ñ ïðåðûâàþùåéñÿ ìàòî÷íîé áåðåìåííîñòüþ â ðàííèå ñðîêè, àïîïëåêñèåé ÿè÷íèêà, âîñïàëåíèåì ïðèäàòêîâ ìàòêè è îñòðûì àïïåíäèöèòîì.

Ñèìïòîìàòèêà ðàçðûâà ìàòî÷íîé òðóáû ÿðêî âûðàæåíà, è ðàñïîçíàâàíèå åå íå ïðåäñòàâëÿåò òðóäíîñòåé.

Источник

Обзоры литературы

УДК 616.718.192-002.2-055.2:618.0]-079.4(048.8) И. В. Юрасов, Т. Ю. Пестрикова, Е. А. Юрасова

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ

МАЛОГО ТАЗА

Дальневосточный государственный медицинский университет,

680000, ул. Муравьева-Амурского, 35, тел. 8-(4212)-32-63-93, е- mail: nauka@mail. fesmu.ru, г. Хабаровск

Резюме

В обзоре представлены данные по особенностям клинического течения и дифференциальной диагностики у женщин, страдающих воспалительными заболеваниями органов малого таза. Рассмотрены основные клинические симптомы, характерные как для воспалительных заболеваний органов малого таза, так и для других гинекологических, хирургических, урологических, неврологических заболеваниях. Изложена подробная дифференциальная диагностика между воспалительными заболеваниями органов малого таза и эндометриозом, внематочной беременностью, опухолями придатков матки, аппендицитом, синдромом тазовых болей, неврологическими и другими нарушениями.

Представлены основные критерии диагностики воспалительных заболеваний органов малого таза. Указаны минимальные, дополнительные и определяющие критерии диагностики воспалительных заболеваний органов малого таза.

Ключевые слова: воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриоз, бесплодие, невынашивание беременности, критерии диагностики.

I. V. Yurasov, T. Yu. Pestrikova, Е. А. Yurasova

CLINICAL PRESENTATION AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF INFLAMMATORY

DISEASES OF PELVIC ORGANS

Far Eastern State Medical University, Khabarovsk Summary

This review presents data on the clinical features and differential diagnosis of inflammatory diseases of the pelvic organs in women. The main clinical symptoms characteristic for inflammatory diseases of the pelvic organs, and other gynecological, surgical, urological, neurological diseases are analyzed.

The authors show in details the differential diagnosis between inflammatory diseases of the pelvic organs and endometriosis, ectopic pregnancy, tumors of the uterus, appendicitis, pelvic pain syndrome, and other neurological disorders.

The basic criteria for the diagnostics of inflammatory diseases of the pelvic organs are presented. There are minimum, additional and confirmed criteria for the diagnosis of inflammatory diseases of the pelvic organs.

Key words: inflammatory diseases of the pelvic organs, endometriosis, infertility, miscarriage, diagnostic criteria.

Клинические проявления воспалительных процессов внутренних половых органов разнообразны, при этом некоторые симптомы связаны не столько с изменениями в органах малого таза, сколько с нарушениями в эндокринной, иммунологической, сердечнососудистой, нервной и других системах организма, вторично вовлеченных в патологический процесс. Нередко больные с воспалительными заболеваниями гениталий обращаются за помощью к врачам общей практики, хирургам, урологам и другим специалистам [8, 11-13, 23].

Гинекологические больные, в том числе с воспалительными заболеваниями органов малого таза (ВЗОМТ), предъявляют обычно немного жалоб. Эти жалобы типичны и укладываются в следующие 7 групп: бели, боли, нарушения менструальной функции, нарушения репродуктивной функции (бесплодие, невынашивание беременности), сексуальные расстройства, расстройства функции мочевой системы и кишечника, сопутствующие общие расстройства [10, 12, 13, 20, 24].

Вопрос о происхождении белей представляет собой весьма сложную биологическую проблему. Около половины больных, обращающихся к специалистам, жалуются на бели или гиперсекрецию отделяемого из половых органов, и зачастую этот симптом часто является первым и иногда довольно долго единственным признаком существующего заболевания. По месту происхождения принято различать следующие (А. Э. Мандельштам, 1976) виды белей: вестибулярные, влагалищные, цервикальные, собственно маточные (корпоральные), трубные [10, 12].

Вестибулярные бели чаще всего зависят от воспалительных заболеваний вульвы, изолированных или встречающихся одновременно с воспалением вышележащих отделов полового аппарата, реже — с гиперсекрецией желез преддверия у сексуально легковозбудимых женщин.

Влагалищные бели встречаются довольно часто, причинами их возникновения являются наличие дис-биоза влагалища, местной инфекции, а также затяжные заболевания соседних органов, которые могут обусловить вторичные поражения влагалища [8, 11, 13, 19].

Патологические влагалищные бели распознаются по увеличению их количества, изменению консистенции и цвета.

Цервикальные бели занимают по частоте клинического проявления второе место после влагалищных белей. Гиперсекреция слизистой шеечного канала встречается в основном при воспалительных заболеваниях как при остром, так и при хроническом течении, а также при разрывах шейки матки, особенно с образованием эктропиона; при полипах, при злокачественном поражении шейки матки [3, 4].

Маточные бели в нормальных условиях не определяются, а встречаются в основном при воспалительных процессах матки, сравнительно редко они могут быть при наличии подслизистой миомы матки, полипов эндометрия, рака эндометрия [2, 4].

Трубные бели встречаются редко. Они могут быть при так называемых мешотчатых опухолях труб (сак-тосальпинксах), наполненных гноем или серозной жидкостью, когда происходит их периодическое опорожнение от скопившейся жидкости через маточное отверстие трубы, ранее запаянное ^аС^а1ртх ртоАи-еш). В исключительно редких случаях подобные истечения связаны с развитием рака трубы [4, 12, 13, 18].

Таким образом, жалобам женщин на появление необычных выделений следует уделять достаточное внимание, так как в определенной степени эти проявления могут быть единственным клиническим симптомом, требующим дополнительных методов обследования.

Боли являются одной из основных жалоб больных при ВЗОМТ. Возникновение болей и их распространение зависит от характера заболевания и особенностей иннервации женских половых органов. При ВЗОМТ боли, как правило, локализованы в нижних отделах живота, но могут иррадиировать в поясничный или крестцовый отделы позвоночника. Боли становятся интенсивными, если воспалительный процесс затрагивает париетальную брюшину. Боли воспалительного характера усиливаются также во время менструации.

Особенно сильные боли могут быть при разрыве пи-осальпинкса. Причиной пояснично-крестцовых болей при ВЗОМТ часто является неврит, сопровождающий воспалительные изменения тазовой клетчатки и брюшины. Особо следует отметить так называемую кокцигодинию, или копчиковые боли, которая может достигать большой интенсивности, как правило, они являются следствием остаточных явлений параметритов или хронических периметритов [2, 10, 11-13].

Часто интенсивность боли не соответствует характеру изменений в половых органах, боль появляется или усиливается в зоне расположения нервных стволов (невралгии тазовых нервов, вегетативный гангли-оневрит). Зачастую боли сопровождаются изменениями в нервно-психическом состоянии больных (плохой сон, раздражительность, снижение трудоспособности, быстрая утомляемость и т.д.). Для больных становится привычным маршрут по схеме «гинеколог-уролог-терапевт-невропатолог-онколог». У таких больных присутствует высокая степень страха перед онкологической патологией, а отсутствие анатомических изменений в органах, как правило, приводит к рекомендациям, со стороны гинекологов, обратиться к психиатру. По данным ВОЗ, каждый 5-й человек в мире страдает хронической болью, а 60 % хронических заболеваний сопровождаются болью [10, 11-13].

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Особую трудность для дифференциальной диагностики представляют боли при хронических ВЗОМТ, которые следует отличать от болей вследствие наличия: эндометриоза, синдрома Аллена-Мастерса; заболеваний органов нервной (радикулит, остеохондроз) и мочевыделительной системы, патологии желудочно-кишечного тракта (колиты, дивертикулиты, опухоли), травматического повреждения позвоночника, при опущении органов брюшной полости, при «синдроме хронической усталости» и прочие [13, 14].

Жалобы на нарушение менструальной функции у больных являются одним из наиболее частых симптомов после перенесенных ВЗОМТ, которое встречается у них, по данным различных авторов, в 4555 % [2, 12-14].

Тем не менее, не следует забывать, что нарушение менструальной функции может быть клиническим симптомом и ряда других заболеваний: миомы матки, недостаточности лютеиновой фазы, гиперпластических процессов эндометрия, аденомиоза, рака эндометрия [9, 11].

Нарушение репродуктивной функции у данной категории пациенток, выражающееся в развитии бесплодия, привычного невынашивания беременности, является не только характерной жалобой, но и одновременно серьезным осложнением воспалительного процесса. Так, по данным ряда авторов, в структуре женского бесплодия частота трубного фактора составляет 30-74 %, перитонеального — 9,2-34 % [4, 9, 11].

Нарушения сексуальной функции у больных, перенесших ВЗОМТ, встречаются в 50-70 % и проявляются в отсутствии или изменении либидо, аноргазмии, вагинизме, диспареунии, что отражается на психоэмоциональном состоянии женщин, приводит к конфликтам в семье. Данная группа нарушений может быть обусловлена рядом других заболеваний (пороки развития

и аномалии положения половых органов, половой инфантилизм, травмы промежности, эндометриоз, психические расстройства) [1-3, 10].

Являются ли сексуальные нарушения следствием воспалительных заболеваний? В определенной степени бывает трудно определить из-за отсутствия или незначительности объективных симптомов. Только при диспареунии удается, в отдельных случаях, отметить наличие уплотнения крестцово-маточных связок, болезненность в заднем своде, увеличение и округлость матки, что, впрочем, может быть как следствием заднего параметрита, хронического периметрита, так и ретроцервикального эндометриоза.

Расстройства мочевыделительной функции и функции кишечника, возникающие при различной гинекологической патологии, следует дифференцировать с рядом соматических заболеваний. Так, боли и рези при мочеиспускании могут быть симптомами уретритов, циститов.

У гинекологических больных часто наблюдаются расстройства со стороны кишечника. Например, поносы наблюдаются при перитонитах, пельвиоперитони-тах, при прорывах тубоовариальных абсцессов в сигмовидную и прямую кишку [2, 3, 5].

Сопутствующие общие расстройства у больных, перенесших воспалительный процесс гениталий, как правило, обусловлены наличием болевого синдрома [172].

Сформированный при органическом заболевании болевой синдром затем «отрывается» от него и развивается по другим, не связанным с динамикой основного процесса законам. Типична связь хронических болей с вегетативными нарушениями: постоянная болевая импульсация вызывает резкую активацию функции гипоталямо-гипофизарной, симпатико-адренало-вой систем и сопровождается изменениями психики, поведения, эмоциональными проявлениями, изменяется отношение к окружающему миру — «уход больной в боль». Монокаузальная зависимость болевого синдрома сменяется поликаузальной зависисмостью. Спровоцировать усиление боли, как мы отмечали ранее, могут переохлаждение, отрицательные эмоции, физические, умственные перегрузки и прочее [4, 10].

Помимо общего отрицательного влияния, которое оказывает на организм «болевой синдром», не менее важную роль, в плане влияния на психику женщины, играет бесплодие, в том числе и воспалительного ге-неза. Психическое неблагополучие проявляется лабильностью нервных центров или заторможенностью, снижением интереса к окружающей среде и работе, возникновением комплекса неполноценности, психосексуальными расстройствами.

Рядом исследователей выделяются несколько групп критериев, характеризующих наличие ВЗОМТ [3, 5, 10, 12, 22]. К минимальным критериям диагностики относятся: болезненность при пальпации в нижних отделах живота, болезненность в области придатков, болезненные тракции шейки.

Для повышения специфичности диагностики необходимо использовать дополнительные критерии:

повышение температуры тела >38°С, лейкоцитоз >10 000 в мм, повышение СОЭ и С-реактивного белка, патологические выделения из шейки матки или влагалища, лабораторное подтверждение цервикальной инфекции (N. Gonorrhoeae, С. Trachomatis, et al.)

Определяющие критерии, которые доказывают наличие ВЗОМТ, включают: гистологическое обнаружение эндометрита при биопсии эндометрия, ультразвуковое и бимануальное подтверждение воспалительных тубоовариальных образований, лапароскопическая картина ВЗОМТ [7, 8, 10, 21, 22].

Тем не менее, необходимо иметь в виду, что в настоящее время не существует ни одного лабораторного или диагностического метода исследования, который мог бы исключить наличие ВЗОМТ. Так, например, при проведении лапароскопии («золотой стандарт» диагностики ВЗОМТ) невозможно установить наличие эндометрита, а при биопсии эндометрия — сальпингита. Поэтому залогом успешной диагностики ВЗОМТ должно быть комплексное обследование пациентки [15-17].

Дифференциальную диагностику ВЗОМТ необходимо проводить с: внематочной беременностью, острым аппендицитом, эндометриозом, перекрутом кисты яичника; функциональными тазовыми болями (неясного генеза).

Для внематочной беременности характерно наличие клинической триады: задержка менструации; наличие болевого симптома и кровянистых выделений из влагалища. При подозрении на внематочную беременность необходимо проводить определение уровня хорионического гонадотропина. Выполнять УЗИ органов малого таза, а затем проводить лапароскопическое исследование [6, 7, 15].

Для проведения дифференциальной диагностики между ВЗОМТ и острым аппендицитом необходимо правильно оценить собранный анамнез, данные лабораторного исследования и клиническую ситуацию [3, 5, 16, 17].

Эндометриоз является своего рода «хамелеоном», симптоматика которого похожа на ряд других заболеваний, в том числе и на ВЗОМТ. В основе дифференциальной диагностики лежит правильная оценка клинической ситуации и данных лабораторно-диагно-стического обследования, включая проведение лапароскопии.

Проведение дифференциальной диагностики между ВЗОМТ и перекрутом опухоли яичника (кисты) является важным, поскольку для перекрута (опухоли яичника, кисты) необходима хирургическая тактика. В любой из данных ситуаций, окончательно диагноз можно поставить после выполнения лапароскопического исследования [3, 5].

Для функциональных тазовых болей будет нехарактерным наличие повышенной температуры, изменений в анализах крови. Тем не менее, проведение УЗИ, компьютерной томографии, электромагнитного резонанса позволит более правильно верифицировать диагноз ВЗОМТ.

Литература

1. Адамян Л. В., Кулаков В. И., АндрееваЕ. Н. Эндо-метриозы: руководство для врачей. — изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2006. -416 с.

2. Акушерство: национальное руководство / под ред. Э. К. Айламазяна, В. И. Кулакова, В. Е. Радзин-ского, Г. М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -1200 с.

3. Бесплодный брак. Современные подходы к диагностике и лечению / под ред. В. И. Кулакова. — М.: ГЭ-ОТАР-Медиа, 2005. — 616 с.

4. Гинекология: национальное руководство / под ред. В. И. Кулакова, И. Б. Манухина, Г. М. Савельевой. — М.: ГЭОТ АР-Медиа, 2007. — 1072 с.

5. Гинекология от пубертата до постменопаузы: практ. руководство для врачей / под ред. акад. РАМН, проф. Э. К. Айламазяна. — М.: МЕДпресс-информ,

2004. — 448 с.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

6. Карр Ф., Рициотти X., Фройнд К. и др. Акушерство, гинекология и здоровье женщины / под общей ред. проф. В. Н. Прилепской. — М.: МЕДпресс-информ,

2005. — 176 с.

7. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология / под ред. В. И. Кулакова. — М.: ГЭОТАР-Ме-диа, 2005. — 512 с.

8. Пестрикова Т. Ю., Юрасов И. В., Юрасова Е. А. Воспалительные заболевания в гинекологии: практическое руководство — М.: Литера, 2009. — 296 с.

9. Пестрикова Т. Ю., Безрукова Н. И., Юрасов И. В. и др. Современные аспекты тактики при сочетанной патологии тела матки. — Хабаровск, 2004. — 190 с.

10. Практическая гинекология. Клинические лекции / под ред. акад. РАМН В. И. Кулакова, проф. В. Н. Прилепской. — 3-е изд. доп. — М.: МЕДпресс-ин-форм, 2006. — 736 с.

11. Рис М., Хоуп С., Охлер М. К.и др. Диагностика и лечение в гинекологии. Проблемный подход / пер. с англ. под ред. В. Н. Прилепской. — М.: ГЭОТАР-Ме-диа, 2010. — 320 с.

12. Сильвия К. Роузвиа Гинекология / под ред. акад. РАМН Э. К. Айламазяна, пер. с англ. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — 520 с.

13. Сметник В. П., Тумилович Л. Г. Неоперативная гинекология : руководство для врачей. — М: ООО «МИА», 2005. — 632 с.

14. Blake D. R. Identification of symptoms that indicate a pelvic examination is necessary to exclude PID in adolescent women // J Pediatr Adolesc Gynecol 2003; 1 (16):25-30.

15. CDC/ Sexualli Transmitted Disease Treatment Guidelines. Pelvic inflammatory Disease. MMWR 2010; 59: RR-12.

16. Jaiyeoba O., Lazenby G., Soper D. E. Recommendations and rationale for the treatment of inflammatory disease // Expert Rev Anti Infect Ther 2011; 9 (1): 61.

17. Jaiyeoba O., Soper D. E. A practical approach to the diagnosis of pelvic inflammatory disease // Infect Dis Obstet Gynecol 2011; 753037.

18. Lin H. W., Tu Y. Y., Lin S. Y. Risk of ovarian cancer in women with pelvic inflammatory disease: a population-based stady // Lancet Oncol 2011; 12 (9): 900.

19. Ness R. B., Kip K. E., Hiller S. L. et al. A cluster analysis of bacterial vaginosis-associated microflora and pelvic inflammatory disease // Am J Epidemiol 2005;162:585.

20. RCOG Grin Top Guidelines-Management of Pelvic Inflammatory Disease (2003, 2009) (www.rcog. org.uk).

21. Sbib T. Y., Gaydos C.A., Rotbman R. E. Poor Provider Adberence to the Center s for Disease Control and Prevention Treatment Guidelines in US Emergency Department Visits With a Diagnosis of Pelvic Inflammatory Disease // Sex Trans Dis 2011; 38(4): 299-305.

22. Shih T. Y., Gaydos С. A., Rothman R. E. Poor Provider Adherence to the Centers for Disease Control and Prevention Treatment Guidelines in US Emergency Department Visits With a Diagnosis of Pelvic Inflammatory Disease // Sex Trans Dis 2011; 38 (4): 299-305.

23. Sweet R. L. Treatment strategies for pelvic inflammatory disease // Expert. Opin. Pharmacother. -2009. — Vol. 10. — № 5. — P. 823-837.

24. Sweet R. L., Weisenfeld H. S. Pelvic inflammatori diseasi London and New York. — Taylor-Francis 2006; 173.

Координаты для связи с авторами статьи: Юрасов Игорь Владимирович — канд. мед. наук, заведующий гинекологическим отделением городской клинической больницы № 10, доцент кафедры акушерства и гинекологии ДВГМУ, тел.: +7-914-540-78-60, 8-(4212)-42-92-09, e-mail: ivaiva@yandex.ru; Пестрикова Татьяна Юрьевна — д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ДВГМУ, тел. +7-914771-93-83, 8-(4212)-30-53-11, e-mail: typ50@rambler.ru; Юрасова Елена Анатольевна — д-р мед. наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии ДВГМУ, тел.: +7-962-583-82-55, 8-(4212)-30-53-11, e-mail: urasovaea@ yandex.ru.

□□□

Источник