Протрузия межпозвонкового диска код по мкб 10

Протрузия межпозвоночного диска является вторым этапом формирования межпозвоночной грыжи.

Протрузия межпозвоночного диска является вторым этапом формирования межпозвоночной грыжи.

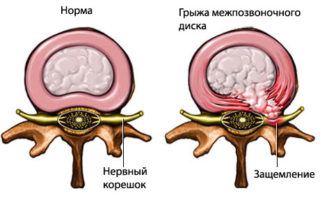

Данная патология характеризуется повреждением внутренних волокон фиброзного кольца и сохранением целостности волокон внешних.

Размер протрузии варьируется в пределах 3-15 мм и зависит от места ее локализации (протрузии поясничных позвонков – большие, протрузии шейных позвонков – маленькие).

В большинстве случаев протрузия является предвестником межпозвоночной грыжи, поэтому при появлении симптомов заболевания нужно немедленно обращаться к врачу.

Своевременная диагностика позволит избежать осложнений и повысит эффективность терапии.

Что это такое?

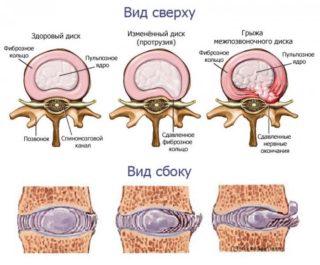

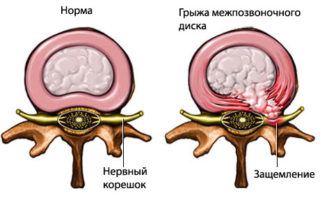

Протрузия – это патологическое изменение межпозвоночного диска, при котором последний выходит за пределы тел позвонков. Что касается фиброзного кольца, то оно при появлении протрузий сохраняет свою целостность.

Клиническая картина

Межпозвонковый диск – совокупность студенистообразного пульпозного ядра и фиброзного кольца, состоящего из соединительной и волокнисто-хрящевой ткани. Дегенеративные процессы приводят к истончению фиброзного кольца, снижению эластичности, появлению трещин.

В результате расположенное внутри кольца ядро начинает смещаться и образуется выпячивание, то есть протрузия диска. При этом внутренние волокна фиброзного кольца повреждаются. Что касается сохранившихся наружных волокон, то они образуют подвижный фрагмент межпозвоночного диска.

Образовавшийся выступ выходит в спинномозговой канал, что приводит к раздражению/защемлению расположенных там сосудов и нервов. В некоторых случаях, помимо сдавливания нерва, нарушается стабильность позвоночного сегмента.

При отсутствии лечения происходит разрыв (повреждение наружных волокон) фиброзного кольца, а межпозвоночный диск выпадает в спинномозговой канал. Данное явление и получило название межпозвонковой грыжи.

Код по МКБ 10

Протрузии и грыжи межпозвоночных дисков получают коды по МКБ 10 в соответствии с местом локализации хрящевых межпозвоночных дисков и типом их поражения. Так, патологии шейного отдела, не связанные с травмами, в официальной медицинской документации обозначаются кодом М50. Такое обозначение может использоваться в листках статистической отчетности, листах временной нетрудоспособности (поле «диагноз»), а также некоторых направлениях на инструментальные методы контроля. Что касается образований, расположенных в грудном, крестцовом и поясничном отделах, то они обозначаются кодом М51.

Классификация

В зависимости от локализации патологический процесс в межпозвоночном диске может называться протрузией:

- шейного отдела;

- грудного отдела;

- поясничного отдела.

В зависимости от того, как относительно позвоночника выступает фиброзное кольцо, протрузии могут быть:

| Центральными (медианными) | Происходит деформация, при которой выбухание направлено в центр спинномозгового канала. Протрузии, расположенные таким образом, могут воздействовать на спинной мозг. В большинстве случаев медианные протрузии не требуют лечения и протекают бессимптомно. |

| Латеральными (боковыми) | Выступ фиброзного кольца расположен сбоку от позвоночного столба (с правой или левой стороны). Вероятность давления протрузии на корешки спинного мозга является достаточно высокой. Латеральная протрузия встречается редко (примерно в 10% случаев) и может протекать бессимптомно, если выступ не оказывает давления на близлежащие корешки. |

| Заднелатеральными | Диск выпячивается вбок и назад по отношению к спинному мозгу. Заднелатеральная протрузия может воздействовать на корешки и прочие структуры спинного мозга. При отсутствии физического воздействия на нервные структуры может протекать бессимптомно. |

| Задними | Выпячивание происходит в направлении «живот – спина». Расположенные таким образом протрузии могут воздействовать на спинномозговые структуры, вызывать нарушения чувствительности, боли, моторные нарушения, сбои в работе органов малого таза. |

| Вентральными (передними) | Встречаются крайне редко. Выпячивание диска происходит в направлении «живот – спина» (как при задней протрузии, только наоборот). Клинических проявлений заболевания, как правило, не наблюдается. |

| Фораминальными | Выпячивание межпозвонкового диска происходит в направлении фораминальных отверстий позвонка. Такое явление считается опасным, т.к. из данных отверстий выходят небольшие сосуды, а также нервные окончания спинного мозга. |

| Циркулярными (круговыми) | Выпячивание наблюдается равномерно со всех сторон. Эта разновидность заболевания является распространенной и опасной (в запущенных стадиях может происходить ущемление спинномозговых нервов). |

| Диффузными | Представляют собой неоднократное и неравномерное выпячивание межпозвоночного диска. Эта форма протрузии свидетельствует о многочисленных повреждениях диска и может привести к серьезным осложнениям. |

Существует несколько стадий развития протрузий:

- Первая. Фиброзное кольцо покрывается трещинами, плотность и строение межпозвонкового диска меняются, возникают первые симптомы заболевания.

- Вторая. Диск выпячивается на 2-5 мм (зависит от позвонка). Пациент жалуется на боль в районе спины и конечностей.

- Третья. Является промежуточным этапом перед разрывом фиброзного кольца. Протрузия достигает максимального размера, симптоматика становится выраженной и полной.

Распространенность и значимость

Протрузия межпозвонкового диска – распространенное заболевание. Чаще всего оно диагностируется у пациентов старше 30 лет. Практически 50% диагностированных протрузий находятся в поясничном отделе позвоночного столба. В грудном отделе протрузии наблюдаются реже, а в шейном – практически не встречаются.

Зачастую развитие межпозвонковой грыжи начинается именно с протрузий. Поэтому важно своевременно диагностировать заболевание и приступить к лечению, чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья.

Факторы риска

Существует ряд факторов, при которых риск развития протрузий существенно увеличивается.

К ним относятся:

- принадлежность к женскому полу;

- возраст 35-40 лет;

- малоподвижный образ жизни;

- постоянные однообразные движения позвоночника;

- наличие вредных привычек (злоупотребление алкоголем, курение);

- наличие сахарного диабета;

- гипотиреоз – снижение функции щитовидки.

Причины

Протрузии межпозвоночных дисков возникают по следующим причинам:

- длительно текущие хронические болезни позвоночника (ревматоидный артрит, остеохондроз, болезнь Бехтерева и т.д.);

- избыточная масса тела, ожирение;

- травмы позвоночного столба (вывихи, ушибы, переломы и другое);

- физиологические возрастные изменения;

- искривления позвоночника (кифоз, лордоз, сколиоз);

- нарушения обмена веществ;

- частые бытовые нагрузки на позвоночник (например, труд на дачном участке);

- регулярное и длительное ношение тяжестей.

Последствия

Как правило, осложнения развиваются на этапе, когда протрузия превращается в грыжу межпозвоночного диска. До этого (на стадии протрузии) может возникнуть уменьшение просвета и ущемление спинномозгового канала, если выпячивание идет внутрь позвонка. В таком случае возникают параличи и парезы, нарушается чувствительность, появляются сбои в работе тазовых органов.

Симптомы

Комплекс симптомов при протрузии зависит от индивидуальных особенностей пациента, причин деформации диска, локализации очага поражения. Причем, на начальных стадиях заболевания симптоматика может отсутствовать полностью.

К наиболее распространенным признакам протрузии можно отнести:

- хронические, мигрирующие или иррадиирующие боли;

- скованность движений, радикулопатию;

- ощущение покалывания и онемения в нижних или верхних конечностях;

- чувство «жжения»;

- периодические головные боли;

- скованность движений.

| Протрузии в шейном отделе позвоночника: | Протрузии в грудном отделе позвоночника: | Протрузии в поясничном отделе: |

|

|

|

Методы диагностики

Протрузии диагностируются редко. Это связано не с распространенностью заболевания (она достаточно высока), а с нежеланием пациентов обращаться к врачу при появлении первых признаков болезни. Большинство людей терпят неприятные ощущения в надежде, что «пройдет само» и приходят в больницу при появлении невыносимой и мучительной боли.

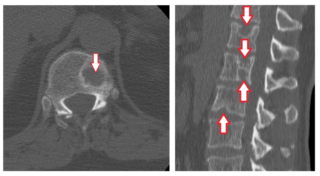

Обратите внимание! Своевременная диагностика протрузий позволяет избежать не только развития осложнений, но также инвалидизации. Чтобы установить наличие или отсутствие патологического процесса, необходимо проведение единственного инструментального обследования – магнитно-резонансной томографии.

МРТ позволяет увидеть процессы, происходящие в диске, и назначить соответствующее лечение. Другие методы обследования (КТ, рентгенография) на данном этапе являются малоинформативными.

Видео: «Что такое протрузия межпозвонкового диска?»

Методы лечения

Межпозвонковые диски имеют свойство восстанавливаться самостоятельно, поэтому задача терапии – активировать данный механизм. Современные методики позволяют купировать боль и остановить прогрессирование заболевания.

Основной упор делается на медикаментозную терапию с применением миорелаксантов, хондропротекторов, нестероидных противовоспалительных средств. Препараты эффективно снимают боль, устраняют воспалительный процесс и восстанавливают хрящевую ткань, однако постоянное применение медикаментов повышает риск развития побочных эффектов.

Основной упор делается на медикаментозную терапию с применением миорелаксантов, хондропротекторов, нестероидных противовоспалительных средств. Препараты эффективно снимают боль, устраняют воспалительный процесс и восстанавливают хрящевую ткань, однако постоянное применение медикаментов повышает риск развития побочных эффектов.

Также для лечения протрузий применяются физиотерапевтические процедуры, такие как ударно-волновая терапия, магнитотерапия, электротерапия, лазеротерапия, бальнеотерапия и т.д. Данные процедуры позволяют снять боль, воспаление и отеки, повысить мышечный тонус, улучшить обмен веществ.

Похожий эффект дает лечебная физкультура, которая перераспределяет нагрузку на межпозвонковые диски, восстанавливает эластичность соединительных тканей, укрепляет мышечный корсет спины. При желании можно записаться в бассейн.

Еще одна эффективная методика лечения протрузий – мануальная терапия. Действия опытного терапевта позволяют устранить спазм мышц, освободить защемленные нервные корешки, избавиться от болевого синдрома и снять местное воспаление.

Значительное улучшение самочувствия наблюдается уже спустя 5-10 процедур. Будьте внимательны: при наличии противопоказаний любые мануальные воздействия строго запрещены.

Заключение

При отсутствии лечения протрузия может перерасти в межпозвоночную грыжу. Своевременная терапия позволит избавиться от заболевания на ранней стадии его развития и купировать неприятную симптоматику. Лечение должно быть комплексным.

Источник

Позвоночник представляет собой центральную ось человеческого скелета – к нему прикреплен череп, а также ребра и тазовые кости, к которым, в свою очередь, крепится плечевой пояс и нижние конечности. Этот своеобразный стержень имеет внутри полость – спинномозговой канал, который является вместилищем спинного мозга – глубоко иннервированной ткани, от которой зависит нормальное функционирование всех органов. Здоровье позвоночника имеет очень важное значение, поскольку его заболевания отрицательно сказываются на состоянии скелетно-мышечного аппарата и всего организма в целом.

Строение позвоночника и межпозвоночного диска

Протрузия — выпячивание позвоночного диска за пределы позвонка, выявляется у 80% населения

Позвоночный столб является опорой тела человека при сидении, стоянии и ходьбе. Он состоит из твердых костных тел – позвонков, и эластичных хрящевых прослоек между ними – межпозвонковых дисков. Наличие дисков дает человеку возможность изгибать позвоночник, совершая различные движения корпусом и головой – наклоны, повороты, скручивания.

Позвоночник имеет многоуровневое строение. В нем можно выделить пять отделов:

- шейный, включающий семь позвонков, обозначаемых в анатомии как с1 – с7;

- грудной, состоящий из двенадцати позвонковых тел (th1 – th12);

- поясничный, в который входит пять позвонков – l1 – l5;

- крестцовый, куда также включены пять позвонковых тел (s1 – s5);

- копчиковый – включает от трех до пяти позвонков – cо1 – cо5.

Общее число позвонковых тел, соединенных межпозвонковыми дисками, составляет 32-34. Физиологическая форма позвоночного столба имеет 2 изгиба, в боковой проекции напоминая очертаниями латинскую букву S. Его шейный и поясничный отделы имеют вентральный изгиб (выгнуты вперед), а грудной и крестцовый – дорсальный (изгибаются назад). S-образное строение позвоночника способствует сохранению равновесия во время стояния и ходьбы и смягчает толчки при прыжках и других резких движениях.

Строение межпозвоночного диска и изменения при протрузии

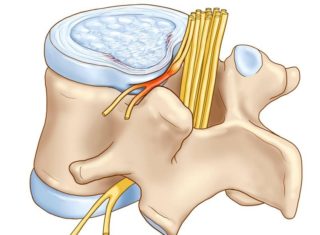

Хрящевые дисковидные прослойки отделяют позвонки друг от друга, одновременно связывая их в единую конструкцию. Дисков в позвоночнике насчитывается 24 (их нет между затылочной костью и первым позвонком шеи, между первым и вторым позвонками, а также в крестцовом и копчиковом отделах). Они составляют около четверти длины позвоночного столба.

Внутри каждого диска находится пульпозное ядро диаметром от 1 до 2 см (в зависимости от размера диска), представляющее собой гелеобразную массу. У ребенка и молодого человека пульпа почти на 80% состоит из воды, но с возрастом содержание влаги в ней постепенно уменьшается, происходит дегидратация, и она становится более плотной. Ядро окружено фиброзным кольцом, имеющим твердую и волокнистую структуру.

Фиброзные волокна переплетены между собой в разных направлениях, что позволяет диску выдерживать значительные нагрузки, возникающие при сгибании и скручивании позвоночника.

Последняя составляющая – тонкий слой гиалинового хряща, который отграничивает тело межпозвонкового диска от тела позвонка.

Протрузия и ее разновидности

Одним из наиболее распространенных видов патологии позвоночного столба является протрузия межпозвоночных дисков (ПМД). Под этим термином подразумевается выбухание пульпозного дискового ядра в спинномозговой канал без нарушения целостности окружающего его фиброзного кольца.

Формы выпячивания дисков при протрузии

Существует несколько видов протрузии позвоночника:

- Центральный (медианный), при котором выпячивание направлено в сторону центра спинномозгового канала.

- Латеральный (боковой) – означает правостороннее либо левостороннее выбухание ядра. Возможен также двусторонний вид латеральной протрузии, когда выпячивание направлено одновременно в обе стороны.

- Заднелатеральный – пульпозное ядро выбухает в направлении назад и вбок относительно проекции позвоночника. Этот вид протрузии является наиболее распространенным.

- Дорзальная диффузная протрузия предполагает выбухание пульпы по направлению к заднему краю спинномозгового канала.

- Фораминальный (корешковый) тип характеризуется выпячиванием пульпозного ядра к наружному или внутреннему краю канала спинного мозга в сторону корешка спинномозгового нерва. Обычно возникает в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Механическое воздействие пульпы на спинномозговой корешок ведет к развитию так называемого радикулярного конфликта.

- Циркулярный вид означает выдавливание пульпозного ядра по всей окружности межпозвонкового диска. Оно может быть как равномерным, так и асимметричным.

Протрузия межпозвоночных дисков является самостоятельной патологией позвоночника, которая имеет индивидуальный код по МКБ-10 – Международной классификации болезней десятого пересмотра. Перечень всех известных современной медицине заболеваний человека утвержден Всемирной организацией здравоохранения с целью унификации записей, ведущихся врачами при постановке диагноза и наблюдении за пациентами. Здесь все болезни, известные медицине на сегодняшний день, имеют собственное буквенно-цифровое обозначение. Код ПМД обозначен как М51.

Причины и последствия ПМД

Протрузию чаще выявляют у людей с лишним весом

Чаще всего протрузия становится следствием прогрессирующего остеохондроза позвоночника. Согласно медицинской статистике, данным недугом деструктивно-дегенеративного характера, вызванным нарушением кровоснабжения и питания межпозвонковых дисков, страдает около половины населения развитых стран в возрасте от 30 лет и старше. Также причиной ПМД могут стать:

- Спондилез – деформация позвонковых тел в плоскости их соприкосновения с хрящевыми прослойками, изолирующими позвонки один от другого. Тела позвонков деформируются за счет образования на них костных наростов – остеофитов.

- Спондилоартроз – артропатия мелких суставов, соединяющих позвонки друг с другом – фасеточных, дугоотростчатых и т.д.

- Сколиоз – искривление позвоночного столба вследствие слабости мышечного корсета спины, нарушения осанки и длительно сохраняемых статичных поз при сидении и стоянии.

- Травмы позвоночника – ушибы, вывихи и компрессионные переломы позвонковых тел, ведущие к сдавливанию и деформированию хрящевых прослоек.

- Повышенные нагрузки на позвоночник вследствие тяжелого физического труда, неправильно организованных тренировок при занятиях профессиональным спортом или в тренажерном зале, а также избыточной массы тела (чаще всего при этом страдают поясница и крестец).

Если не принять своевременные терапевтические меры, протрузия межпозвонковых дисков способна приводить к серьезным осложнениям. Одним из наиболее опасных последствий, которыми грозит ПМД, является возникновение грыжи позвоночного диска, при которой фиброзное кольцо разрывается и пульпозное ядро выходит в спинномозговой канал. При этом может возникнуть невральная компрессия – сдавление спинного мозга, способное привести к частичному параличу.

Еще одно возможное следствие патологии позвонков и межпозвоночных дисков – грыжа Шморля. Чаще всего она развивается у пожилых людей из-за остеопороза – повышенной хрупкости костной ткани. В этом случае хрящевая прослойка продавливается внутрь позвонкового тела – происходит его микроперелом.

Симптоматика и диагностика

КТ позволяет дифференцировать протрузию от других патологий со схожей симптоматикой

Основным симптомом дисковой протрузии становится боль в позвоночнике и конечностях. Где именно болит, зависит от того, в каком из отделов позвоночного столба происходит патологический процесс.

- Если человека беспокоят болевые ощущения в сегментах с4-с5, с5-с6, с6-с7, они являются признаком шейных протрузий. Одновременно с ними могут возникнуть головные боли и головокружение, хруст в шее при повороте или наклоне головы.

- Боль в сегментах l2-s1, l3-4 или l5 говорит о смещении позвоночного диска в области от шейного до поясничного отдела. При смещении на 2 мм и более человек помимо боли ощущает онемение конечностей справа или слева, ползание мурашек под кожей.

- Болевой синдром в сегментах l1-l2, l2-l3, l3-l4, l4-5 характерен при поражении межпозвонковых дисков в поясничном отделе.

- О поражении пояснично-крестцового отдела свидетельствует локализация боли в сегментах l3-s1, l4-l5, l4-s1, l5, l5-s1 с ее иррадиацией в ягодичную область и нижние конечности (бедра, колени, ступни). Замечается снижение сократительной силы мышц ног.

Диагностированием ПМД занимаются хирурги-ортопеды, остеопаты и вертебрологи. Одним из наиболее известных специалистов по патологиям позвоночника является доктор Бубновский.

Пациентов, которые обращаются с жалобами на боль в спине, направляют на обследование. Часто болевой синдром в поясничной области манифестируют воспалительные патологии почек, такие как пиелонефрит, поэтому у больных берут анализы крови и мочи. Также проводится инструментальное обследование. К числу наиболее эффективных методов диагностики протрузии межпозвоночного диска относится:

- Рентгеноскопия – рентгеновские снимки дают возможность с точностью определить локализацию, вид и степень деформации диска.

- Магнитно-резонансная и компьютерная томография (МРТ и КТ) – техника проведения этих способов исследований дает возможность получить информацию о состоянии самого диска и близлежащих к нему тканях, а также позволяет дифференцировать протрузию от других патологий, имеющих сходную симптоматику.

После установления диагноза принимается решение о необходимом лечении.

Полностью вылечить протрузию и навсегда убрать выбухание пульпозного ядра на современном уровне развития медицины нет возможности, однако своевременно проведенная терапия позволяет обеспечить благополучный прогноз и добиться длительной ремиссии.

Методы лечения

Консервативная терапия

Мануальная терапия позволяет избавиться от протрузии без лекарств

Лечение протрузии дисков позвоночника проводится в основном консервативными методами. ПМД успешно лечится фармакологическими медпрепаратами и физиотерапией. Фармтерапия включает применение витаминов и медикаментов обезболивающего и спазмолитического действия в виде таблеток и уколов. Также в лечебный курс входят нестероидные противовоспалительные препараты – НПВП в форме мазей и раствора для инъекций.

Медикаментозное лечение дополняется физиотерапевтическим – массажем, мануальной терапией, выполняемыми дома упражнениями лечебной физкультуры, рекомендации по которым даст инструктор ЛФК. Использование в терапевтических целях фитбола (гимнастического мяча) допускаются не во всех случаях и только после консультации с лечащим врачом. То же можно сказать о гимнастике йогов – под наблюдением профессионального инструктора разрешается делать лишь некоторые из упражнений.

В начальной стадии патологии хороший терапевтический эффект дает использование лазера. Лазерное прогревание стимулирует рост хрящевой ткани, укрепляющей оболочку хрящевого диска и препятствующей дальнейшему развитию протрузии.

В домашних условиях можно лечиться с помощью специальных физиотерапевтических приборов, воздействие которых способствует снятию боли и мышечных спазмов. К ним относится «Алмаг 01» и «Дэнас». Однако эти приборы нельзя использовать при повышении температуры тела или обострении хронических заболеваний внутренних органов.

Еще один полезный метод, который можно взять на вооружение при ПМД, – кинезиотейпирование, заключающееся в закреплении особым способом на туловище специальной ленты – тейпа. Тейпинг помогает сохранять правильную осанку и снимать мышечные спазмы. Вначале тейпирование проводит инструктор, затем больной может накладывать ленту самостоятельно либо с помощью родственника.

К народным средствам, позволяющим лечить протрузию, относятся растирки, компрессы, травяные ванны, апитерапия – лечение пчелами. После консультации с врачом их применяют в комплексе с методами традиционной терапии.

Имеет значение соблюдение диеты, помогающей нормализовать вес и обеспечить поступление к тканям необходимых микроэлементов и питательных веществ. В рационе должны присутствовать разварное мясо с хрящами, холодцы, фруктовые желе.

Хирургия

Грыжу диска лечат оперативным способом

Когда консервативное лечение не оказывает должного терапевтического эффекта и протрузия превращается в грыжу, речь может идти о ее хирургическом удалении, которое проводится в стационарных условиях под общим наркозом. В выписном эпикризе должны быть указаны основные этапы операции и характер послеоперационной терапии. Реабилитационный период длится от трех месяцев до года и включает в себя санаторно-курортное лечение. В дальнейшем человеку даются рекомендации относительно образа жизни и необходимых ограничений в выборе профессии. В частности, полностью исключается профессиональное занятие спортом, служба в армии или полиции.

В качестве профилактики заболевания рекомендуется вести здоровый образ жизни, не допускать гиподинамии. Необходимо укреплять мускулатуру спины, избегая при этом значительных нагрузок на позвоночник.

Источник