Перерыв дуги аорты код по мкб

Содержание

- Синонимы диагноза

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы

- Возможные осложнения

- Диагностика

- Лечение

- Список литературы

Другие названия и синонимы

Атипичная коарктация аорты, Атрезия дуги аорты.

Названия

Название: Перерыв дуги аорты.

Перерыв дуги аорты

Синонимы диагноза

Атипичная коарктация аорты, Атрезия дуги аорты.

Описание

Это врожденный сосудистый дефект, который заключается в отсутствии связи между восходящей и нисходящей частями этой главной артерии. Генетическая этиология заболевания не исключена. Клиническая картина включает нарушение дыхательной функции, недостаточное функционирование почек, печени и миокарда. При диагностике состояния используются физические методы и инструментальные исследования: электрокардиография, рентгенография, магнитно-резонансная томография грудной клетки, УЗИ сердца, сосудов. Лечение является исключительно хирургическим, оно может проводиться в соответствии с двух- или одностадийным методом.

Перерыв дуги аорты

Дополнительные факты

Прерывание дуги аорты (атрезия дуги аорты, атипичная коарктация) является редко наблюдаемой патологией. Впервые он был описан Джованни Морганьи в 1760 году. Средняя частота встречаемости населения составляет 0,03 на 1000 новорожденных, 0,5% всех врожденных пороков сердечно-сосудистой системы и 1,1% среди их критических форм. Ожидаемая продолжительность жизни пациентов варьирует в широких пределах, в значительной степени зависит от сроков хирургического лечения, но зачастую крайне недолговечна. 70% пациентов умирают в течение первого месяца после рождения, остальные выживают благодаря развитой коллатеральной системе. Описанный дефект сосуда в 15% зарегистрированных случаев является частью синдрома ДиДжорджа (первичный иммунодефицит).

Причины

Этиология полного отсутствия связи между частями аорты остается неизвестной. Известно, что патология относится к аномалиям, связанным с эмбрионом, и, скорее всего, представляет собой генетический дефект. Это косвенно подтверждается частой ассоциацией зависимости с наследственным заболеванием — синдромом Ди Джорджа. Пациенты с разрывом типа B часто имеют удаление центральной части длинной руки 22 хромосомы. Это объясняет последующую задержку развития, несовершенство когнитивных функций.

Предрасполагающие факторы атипичной коарктации являются общими для любой генетической патологии. Группа риска состоит из детей женщин, которые рожают после 35 лет, ведут здоровый образ жизни или близкие отношения, а также людей, родившихся в семьях с историей двух или более абортов или которые уже имеют ребенка пациент. Во время беременности тератогенные последствия могут быть вызваны материнскими инфекциями — оспой, эпидемическим паротитом, гриппом и корью.

Патогенез

При любой атрезии аорты кровообращение органов и тканей, особенно нижней части тела, значительно нарушено. В первые дни и недели жизни ситуация более благоприятна для пациента, так как часть дефицита крови компенсируется функционированием ботанического протока. По мере его физиологического роста признаки гемодинамической недостаточности появляются в нижней половине тела, особенно в органах брюшной полости и таза. Это приводит к почечной и печеночной недостаточности, эндогенному накоплению продуктов метаболизма, ацидозу, иногда с критическим изменением рН.

В контексте дефекта сопротивление малого круга уменьшается, что усиливает патологическое перераспределение крови. Значительная часть минутного объема кровообращения поступает в систему легочной артерии, в результате чего там развивается гипертония и усиливаются симптомы недостаточности правого и левого желудочков. Постоянное высокое кровяное давление в легочных сосудах вызывает гипертрофию, а затем массивную дилатацию левого предсердия, которая может сдавливать бронхи и еще больше ухудшать работу дыхательной системы.

Классификация

Номенклатура этого дефекта в дуге аорты в основном основана на анатомических свойствах и месте прерывания. Все типы могут сочетаться с сужением выходной части левого желудочка сердца, гипоплазией аортального клапана и дефектом межжелудочковой перегородки или изолированными дефектами основного сосуда. В современной классификации патология делится на три типа: Характеризуется отсутствием просвета аорты на уровне его перешейка. Этот вид составляет около 44% случаев. У 52% пациентов перелом наблюдается в месте между левой общей сонной артерией и подключичной артерией. Он делится на четыре подтипа: Включает левую открытую артерию и аберрантную правую подключичную артерию. Артериальный проток имеет двусторонний характер. Правая подключичная артерия изолирована от аорты. Левая артерия открыта, правая легочная артерия покидает аорту. Двусторонний артериальный проток, правая дуга аорты. Левая подключичная артерия изолирована от сосуда. Редчайший вариант дефекта составляет всего 4% известных случаев. Происходит разрыв между безымянной и левой общей сонной артерией.

Симптомы

Клинические проявления различаются у пациентов разных возрастных категорий. У новорожденных бледность кожи, одышка, рассеянные влажные хрипы в легких, расстройства диуреза вплоть до анурии, ацидоз выходят на первый план. Характерным симптомом является цианоз нижней половины тела после внутривенного введения простагландина Е1. Это явление является следствием открытия артериального протока, сопровождающегося выделением крови из легочной артерии в нисходящую часть аорты. При неблагоприятном течении патологии феномен отека легких у ребенка может усилиться.

Когда сообщение закрывается естественным образом, состояние серьезно ухудшается. Существует синдром слабого сердечного выброса, проявляющийся недостаточным наполнением ритма, одышкой в покое, учащенным сердцебиением. Косвенным неблагоприятным признаком является исчезновение пульса на нижних конечностях. Пациент сначала возбуждается, затем переходит в стадию торможения. При наличии болезни ДиДжорджа дополнительно присоединяются симптомы иммунодефицита: персистирующие заболевания, тяжелое течение инфекционных патологий, частые осложнения.

У детей старшего возраста симптомы часто отсутствуют. Тот факт, что они смогли выжить с таким серьезным наследственным дефектом, почти всегда указывает на то, что у пациентов развилась мощная коллатеральная сеть, которая может компенсировать отсутствие связи между сегментами аорты. Иногда больные жалуются на слабость, боли в ногах при физических нагрузках, головные боли, кровотечения на фоне развившейся артериальной гипертонии.

Боль в груди слева. Боль в грудной клетке.

Возможные осложнения

Перелом дуги аорты относится к тяжелым порокам развития с высокой смертностью. В течение первых семи дней около 40% новорожденных умирают, выживаемость снижается до 27% к шести месяцам и остается на этом уровне до 15 лет. Период артериальной гипертрофии особенно чреват осложнениями — на фоне скудной перфузии тканей может развиться метаболический синдром, который сопровождается повреждением центральной нервной системы, сердечной мышцы и других органов. В случае выживания это может привести к задержкам умственного и физического развития, тяжелым сопутствующим заболеваниям.

Диагностика

Выявление этой патологии обычно проводится на этапе беременности во время планового визита в ультразвуковое отделение женщины и последующей консультации с акушером-гинекологом. В противном случае диагноз будет поставлен после родов неонатологам, детским кардиологам. Большое значение придается физическим методам исследования. В частности, при пальпации определяется слабый пульс на ногах, усиливается II тонус над основанием сердца, систолический шум во втором межреберье выслушивается, что свидетельствует о нарушении гемодинамики. Из инструментальных методов использованы:

• Электрокардиография. Основной метод диагностики сердечно-сосудистых патологий, способный выявлять симптомы гипертрофии правого желудочка, блокирующий правую стопу с атрезией дуги аорты. При значительном нарушении гемодинамики наблюдается картина роста левого желудочка, нарушение импульсной проводимости в этой части органа. Следует помнить, что в 20% случаев патология ЭКГ не выявляется. Основной метод исследования этого эмбрионального дефекта. Разрыв дуги может быть заподозрен по значительному расхождению между диаметрами восходящей аорты и легочного ствола. Также возможно определить характер брахицефальных сосудов, их работоспособность. В противоположность физиологическому направлению дуги сзади, с аномалией в сосуде, ход сонных артерий направлен вверх.

• Магнитный резонанс. Позволяет получить трехмерное изображение сосудистого пучка, установить характер вылета сонных артерий, подтвердить отсутствие пути от нисходящей части к восходящей части аорты. Существенным недостатком метода является невозможность дифференциальной диагностики между разрывом и серьезной гипоплазией дуги. Неспецифический метод, который косвенно подозревает разрыв аорты. В результате легочной гипертонии, сопровождаемой гипертрофической гипертензией, картина показывает увеличенную дегенерацию миокарда, кардиомегалию, увеличенную легочную структуру, легочную венозную гиперемию и начальный легочный отек. В случае синдрома Ди Георгиго верхнее средостение может быть слегка сужено из-за отсутствия тимуса.

• Лабораторный диагноз. Используя состав газа в крови, можно определить наличие декомпенсированного метаболического ацидоза на основе pH, уровня pCO2 и концентрации буферной системы. При биохимическом анализе выявляются маркеры ишемического повреждения печени (высокий уровень АЛТ, АСТ, ЛДГ), почек (креатинин).

Лечение

Патология является абсолютным показанием к хирургическому вмешательству. У новорожденных, которые могут не переносить хирургическое вмешательство в раннем возрасте, возможно краткосрочное лечение простагландином E1. Это вещество воздействует на кровеносные сосуды, снижая периферическое сопротивление и улучшая перфузию крови, уменьшая риск образования тромбов, помогая держать открытый артериальный проток открытым и предотвращая чрезмерный рост.

Для этой же цели в некоторых случаях используется искусственная вентиляция легких при анаэробной гипервентиляции. Эта процедура улучшает кровоток в легких, предотвращает закрытие естественной завесы двух основных сосудов. Условием является контроль и, при необходимости, коррекция метаболического ацидоза, уровня кальция в сыворотке крови. Все эти методы являются вспомогательными, после стабилизации состояния больного операция обязательна.

Согласно исследованиям, общая хирургическая смертность при хирургической коррекции атрезии составляет около 30%. Кроме того, лечение дефектов аорты остается проблемой современной медицины, поскольку большинство пациентов изначально находятся в тяжелом состоянии с тяжелой сердечной недостаточностью, анурией. Используя новые методы, улучшая старые, вводя инфузии простагландина E1 в предоперационном периоде, мы можем надеяться на скорейшее улучшение ситуации. Само вмешательство осуществляется в соответствии с одним из двух вариантов:

• Двухшаговый метод. Основными моментами этого метода на первом этапе являются восстановление целостности дуги аорты путем имплантации собственной ткани или сосудистого протеза с одновременным перевязыванием боталического протока и временным сужением легочной артерии. Во втором раунде закройте дефект межжелудочковой перегородки (если имеется). Части сонной артерии или подключичной артерии могут быть использованы в качестве эндогенного материала. Аутотрансплантат не провоцирует формирование тромба и активацию иммунитета, что упрощает течение послеоперационного периода и снижает вероятность повторных вмешательств.

• Одношаговый метод. Это прямой анастомоз нисходящей и восходящей частей аорты под стернотомией, использование операции искусственного кровообращения и гипотермии. Этот метод технически более сложен, но предпочтителен, когда он сочетает разрыв с множественными дополнительными пороками сердца, кровеносных сосудов, поскольку дает хирургу максимальное время для их устранения. Операция также применяется в сочетании с атипичной коарктацией с общим артериальным стволом, транспозицией крупных сосудов.

Список литературы

1. Реконструктивная хирургия перерыва дуги аорты у взрослых/ Козлов Б. Н. , Панфилов Д. С. , Саушкин В. В. // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова – 2016 — №5.

2. Перерыв дуги аорты: диагностика порока методом мультидетекторной компьютерной томографии/ Ялынская Т. А. // Кардиоваскулярная радиология – 2012 — №4.

3. Описание этапной коррекции перерыва дуги аорты типа А в сочетании с гипоплазией левых отделов сердца/ Калашников С. В. , Степаничева О. А. , Беришвили Д. О. // Детские болезни сердца и сосудов – 2016 — №4.

4. Врожденные пороки сердца: справочник для врачей/ под ред. Кривощекова Е. В. – 2009.

Источник

Связанные заболевания и их лечение

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Классификация

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: Коарктация аорты.

Коарктация аорты

Описание

Коарктация аорты. Врожденный сегментарный стеноз (или полная атрезия) аорты в области перешейка — перехода дуги в нисходящую часть; реже — в нисходящем, восходящем или брюшном отделах. Коарктация аорты проявляется в детском возрасте беспокойством, кашлем, цианозом, одышкой, гипотрофией, утомляемостью, головокружением, сердцебиением, носовыми кровотечениями. При диагностике коарктации аорты учитываются данные ЭКГ, рентгенографии грудной клетки, ЭхоКГ, зондирования полостей сердца, восходящей аортографии, левой вентрикулографии, коронарной ангиографии. Методами хирургического лечения коарктации аорты служат транслюминальная баллонная дилатация, истмопластика (прямая и непрямая), резекция коарктации аорты, шунтирование.

Дополнительные факты

Коарктация аорты – врожденная аномалия аорты, характеризующаяся ее стенозом, как правило, в типичном месте — дистальнее левой подключичной артерии, в месте перехода дуги в нисходящую аорту. В детской кардиологии коарктация аорты встречается с частотой 7,5%, при этом в 2—2,5 раза чаще у лиц мужского пола. В 60-70% случаев коарктация аорты сочетается с другими врожденными пороками сердца: открытым артериальным протоком (70%), дефектом межжелудочковой перегородки (53%), стенозом аорты (14%), стенозом или недостаточностью митрального клапана (3-5%), реже с транспозицией магистральных сосудов. У части новорожденных с коарктацией аорты выявляются тяжелые экстракардиальные врожденные аномалии развития.

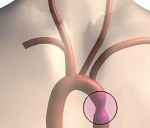

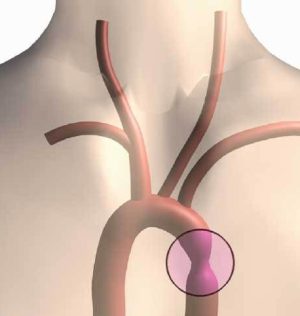

Особенности гемодинамики при коарктации аорты.

Типичным местом расположения стеноза служит терминальный отдел дуги аорты между артериальным протоком и устьем левой подключичной артерии (область перешейка аорты). В этом месте коарктация аорты выявляется у 90-98% больных. Снаружи сужение может иметь вид песочных часов или перетяжки с нормальным диаметром аорты в проксимальном и дистальном отделах. Внешнее сужение, как правило, не соответствует величине внутреннего диаметра аорты, поскольку в просвете аорты располагается нависающая серповидная складка или диафрагма, которые в некоторых случаях полностью перекрывают внутренний просвет сосуда. Протяженность коарктации аорты может составлять от нескольких мм до 10 и более см, однако чаще ограничивается 1-2 тд.

Стенотическое изменение аорты в месте перехода ее дуги в нисходящую часть обусловливает развитие двух режимов кровообращения в большом круге: проксимальнее места препятствия кровотоку имеется артериальная гипертензия, дистальнее – гипотензия. В связи с имеющимися гемодинамическими нарушениями у больных с коарктацией аорты включаются компенсаторные механизмы – развивается гипертрофия миокарда левого желудочка, увеличивается ударный и минутный объем, расширяется диаметр восходящей аорты и ветвей ее дуги, расширяется сеть коллатералей. У детей старше 10 лет в аорте и сосудах уже отмечаются атеросклеротические изменения.

На особенности гемодинамики при коарктации аорты значительное влияние оказывают сопутствующие врожденные пороки сердца и сосудов. Со временем в артериях, задействованных в коллатеральном кровообращении, (межреберных, внутренних грудных, боковых грудных, лопаточных, эпигастральных ), происходят изменения: их стенки истончаются, а диаметр увеличивается, предрасполагая к формированию престенотических и постстенотических аневризм аорты, аневризм артерий головного мозга и тд Обычно аневризматическое расширение сосудов наблюдается у больных старше 20 лет.

Давление извитых и расширенных межреберных артерий на ребра способствует образованию узур (зазубрин) на нижних краях ребер. Данные изменения появляются у пациентов с коарктацией аорты в возрасте старше 15 лет.

Причины

В кардиохирургии рассматривается несколько теорий формирования коарктации аорты. Принято считать, что в основе порока лежит нарушение слияния аортальных дуг в периоде эмбриогенеза. Согласно теории Шкоды, коарктации аорты формируется вследствие закрытия открытого артериального протока (ОАП) с одновременным вовлечением прилегающей части аорты. Облитерация Баталлова протока происходит вскоре после рождения; при этом стенки протока спадаются и рубцуются. При вовлечении в данный процесс стенки аорты происходит ее сужение или полное заращение просвета на определенном участке.

По теории Андерсона–Беккера причиной коарктации может служить наличие серповидной связки аорты, которая обусловливает сужение перешейка при облитерации ОАП в области ее расположения.

В соответствии с гемодинамической теорией Рудольфа, коарктация аорты – следствие особенностей внутриутробного кровообращения плода. В период внутриутробного развития через восходящую аорту проходит 50% выброса крови из желудочков, через нисходящую — 65%, в то же время в перешеек аорты поступает только 25% крови. С этим фактом связана относительная узость перешейка аорты, которая при некоторых условиях (при наличии септальных дефектов) сохраняется и усугубляется после рождения ребенка.

Классификация

С учетом локализации патологического сужения различают коарктацию в области перешейка, восходящей, нисходящей, грудной, брюшной аорты. Некоторые источники выделяют следующие анатомические варианты порока — предуктальный стеноз (сужение аорты проксимальнее впадения ОАП) и постдуктальный стеноз (сужение аорты дисталтнее впадения ОАП).

По критерию множественности аномалий сердца и сосудов А. В. Покровский классифицирует 3 типа коарктации аорты:

• 1 тип. Изолированная коарктация аорты (73%);

• 2 тип. Сочетание коарктации аорты с ОАП; с артериальным или венозным сбросом крови (5%);

• 3 тип. Сочетание коарктации аорты с другими гемодинамически значимыми аномалиями сосудов и ВПС (12%).

В естественном течении коарктации аорты выделяют 5 периодов:

• I (критический период). У детей до 1 года; характеризуется симптомами недостаточности кровообращения по малому кругу; высокой смертностью от тяжелой сердечно — легочной и почечной недостаточности, особенно при сочетании коарктации аорты с другими ВПС.

• II (приспособительный период). У детей от 1 до 5 лет; характеризуется уменьшением симптоматики недостаточности кровообращения, которая обычно представлена повышенной утомляемостью и одышкой.

• III (компенсаторный период). У детей от 5 до 15 лет; характеризуется преимущественно бессимптомным течением.

• IV (период развития относительной декомпенсации) – у пациентов 15-20 лет. В периоде полового созревания нарастают признаки недостаточности кровообращения.

• V (период декомпенсации). У пациентов 20 — 40 лет; характеризуется признаками артериальной гипертензии, тяжелой лево — и правожелудочковой сердечной недостаточности, высокой летальностью.

Симптомы

Клиническая картина коарктации аорты представлена множеством симптомов; проявления и их выраженность зависят от периода течения порока и сопутствующих аномалий, влияющих на внутрисердечную и системную гемодинамику. У детей раннего возраста с коарктацией аорты могут отмечаться задержка роста и увеличения массы тела. Преобладают симптомы левожелудочковой недостаточности: ортопноэ, одышка, сердечная астма, отек легких.

В более старшем возрасте, в связи с развитием легочной гипертензии, характерны жалобы на головокружение, головную боль, сердцебиение, шум в ушах, снижение остроты зрения. При коарктации аорты нередки носовые кровотечения, обмороки, кровохарканье, чувство онемения и зябкости, перемежающаяся хромота, судороги в нижних конечностях, абдоминальные боли, обусловленные ишемией кишечника.

Боль в груди слева. Боль в грудной клетке. Кровохарканье. Одышка. Судороги. Шум в ушах.

Диагностика

При осмотре обращает внимание наличие атлетического типа телосложения (преимущественное развитие плечевого пояса при худых нижних конечностях); усиление пульсации сонных и межреберных артерий, ослабление или отсутствие пульсации на бедренных артериях; повышенное АД на верхних конечностях при снижении АД на нижних конечностях; систолический шум над верхушкой и основанием сердца, на сонных артериях.

В диагностике коарктации аорты решающую роль играют инструментальные исследования: ЭКГ, ЭхоКГ, аортография, рентгенография грудной клетки и рентгенография сердца с контрастированием пищевода, зондирование полостей сердца, вентрикулография и тд.

Электрокардиографические данные свидетельствуют за перегрузку и гипертрофию левых и/или правых отделов сердца, ишемические изменения миокарда. Рентгенологическая картина характеризуется кардиомегалией, выбуханием дуги легочной артерии, изменением конфигурации тени дуги аорты, узурацией ребер.

Эхокардиография позволяет непосредственно визуализировать коарктацию аорты и определить степень стеноза. Детям старшего возраста и взрослым может выполняться чреспищеводная ЭхоКГ.

При катетеризации полостей сердца определяется престенотическая гипертензия и постстенотическая гипотензия, снижение парциального давления кислорода в постстенотическом отделе аорты. С помощью восходящей аортографии и левой вентрикулографии обнаруживается стеноз, оценивается его степень и анатомический вариант. Коронарография при коарктации аорты показана в случае наличия эпизодов стенокардии, а также при планировании операции пациентам старше 40 лет для исключения ИБС.

Коарктацию аорты следует дифференцировать от других патологических состояний, протекающих с явлениями легочной гипертензии: вазоренальной и эссенциальной артериальной гипертензии, аортального порока сердца, неспецифического аортита (болезни Такаясу).

Лечение

При коарктации аорты возникает необходимость в медикаментозной профилактике инфекционного эндокардита, коррекции артериальной гипертензии и сердечной недостаточности. Устранение анатомического порока аорты проводится только оперативным путем.

Кардиохирургическая операция по поводу коарктации аорты осуществляется в ранние сроки (при критическом пороке — до 1 года, в остальных случаях в возрасте от 1 до 3-х лет). Противопоказаниями к хирургическому лечению коарктации аорты служат необратимая степень легочной гипертензии, наличие тяжелой или некорригируемой сопутствующей патологии, терминальная стадия сердечной недостаточности.

Для лечения коарктации аорты в настоящее время предложено следующие типы открытых операций:

• I. Местно-пластическая реконструкция аорты: резекция стенозированного участка аорты с наложением анастомоза «конец в конец»; прямая истмопластика с продольным рассечением стеноза и сшиванием аорты в поперечном направлении; непрямая истмопластика (с использованием лоскута из левой подключичной артерии или синтетической заплаты, с наложением сонно-подключичного анастомоза).

• II. Резекция коарктации аорты с протезированием: с замещением дефекта артериальным гомотрансплантатом или синтетическим протезом.

• III. Создание обходных анастомозов: обходное шунтирование с использованием левой подключичной артерии, селезеночной артерии или гофрированного сосудистого протеза.

При локальном или тандемном стенозе и отсутствии выраженного кальциноза и фиброза в области коарктации выполняется транслюминальная баллонная дилатация аорты. Послеоперационные осложнения могут включать развитие рекоарктации аорты, аневризмы, кровотечения; разрывы анастомозов, тромбозы реконструированных участков аорты; ишемию спинного мозга, ишемическую гангрену левой верхней конечности и тд.

Прогноз

Естественное течение коарктации аорты определяется вариантом сужения аорты, наличием других ВПС и в целом имеет крайне неблагоприятный прогноз. При отсутствии кардиохирургической помощи 40-55% больных погибает на первом году жизни. При своевременном хирургическом лечении коарктации аорты хороших отдаленных результатов удается достичь у 80-95% больных, особенно если операция проведена в возрасте до 10 лет.

Оперированные больные с коарктацие аорты пожизненно находятся под наблюдением кардиолога и кардиохирурга; им рекомендуется ограничение физической активности и нагрузок, регулярные динамические осмотры для исключения послеоперационных осложнений. Исход беременности после реконструктивных операций по поводу коарктации аорты обычно благоприятный. В процессе ведения беременности для профилактики разрыва аорты назначаются гипотензивные средства, проводится профилактика инфекционного эндокардита.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник