Перекрестный синдром код мкб

Рубрика МКБ-10: M35.1

МКБ-10 / M00-M99 КЛАСС XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани / M30-M36 Системные поражения соединительной ткани / M35 Другие системные поражения соединительной ткани

Определение и общие сведения[править]

Смешанное заболевание соединительной ткани

Синонимы: перекрестный синдром, синдром Шарпа

Смешанное заболевание соединительной ткани — представляет собой комбинацию клинических признаков системной красной волчанки, системного склероза, полимиозита и / или ревматоидного артрита.

Точная распространенность перекрестного синдрома неизвестна, за исключением Японии, где он оценивается в 1/37000. Смешанное заболевание соединительной ткани встречается во всех этнических группах с соотношением женщины : мужчины примерно 10 : 1.

Этиология и патогенез[править]

Точная причина до сих пор не известна, но аномальные B- и Т-клеточные иммунные ответы против апоптотически модифицированных аутоантигенов могут наблюдаться у пациентов с синдромом Шарпа.

Клинические проявления[править]

Манифестация заболевания обычно происходит между 15 и 35 годами.

Для смешанного заболевания соединительной ткани характерно сочетание симптомов склеродермии, ревматоидного артрита, полимиозита и СКВ. Около 10% больных СКВ удовлетворяют критериям смешанного заболевания соединительной ткани, разработанным Американской ревматологической ассоциацией. Обычно смешанное заболевание соединительной ткани больше всего напоминает склеродермию. Артриты и артралгия отмечаются у 96% больных, отек кистей — у 88%, синдром Рейно — у 84%, нарушение моторики пищевода — у 77%, миозит — у 72%, увеличение лимфоузлов — у 68%, лихорадка, серозит, гепатоспленомегалия — у 20—33% больных. Поражение почек характерно для детей, у взрослых встречается редко.

Другие перекрестные синдромы: Диагностика[править]

У большинства пациентов отмечаются высокие титры (чаще>1:1000) анти-U1-рибонуклеопротеиновых и анти-U1-70 кД аутоантител. Диагноз смешанного заболевания соединительной ткани основан на перекрывающихся проявлениях системной красной волчанки, системного склероза, полимиозита и ревматоидного артрита и на результатах анализа крови, указывающих высокие титры анти-U1-RNP антител с нормальными титрами других антител к соединительной ткани (за исключением анти-SSA и/ ли анти-SSB-антител в случаях со вторичным синдромом Шегрена).

Дифференциальный диагноз[править]

Дифференциальный диагноз включает в себя другие заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка, системный склероз, полимиозит и ревматоидный артрит) и другие системные заболевания, такие как саркоидоз, узелковый периартериит и болезнь Стилла.

Другие перекрестные синдромы: Лечение[править]

НПВС, противомалярийные, низкие дозы кортикостероидов эффективны при легкой или умеренной степени тяжести болезни. Более высокие дозы кортикостероидов и иммунодепрессанты могут быть дополнительно назначены тяжелых случаях заболевания. Симптоматическое лечение также имеет большое значение.

Прогноз

Общая 10-летняя выживаемость составляет примерно 80%. В целом, прогноз благоприятен, но во многом зависит от типа преобладающих поражений внутренних органов. Пациенты с признаками склеродермии или полимиозита, как полагают, имеют более неблагопрятный прогноз.

Легочная гипертензия является наиболее частой причины смерти пациентов.

Профилактика[править]

Прочее[править]

Источники (ссылки)[править]

https://www.orpha.net

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Источник

- Описание

- Причины

- Симптомы (признаки)

- Диагностика

- Лечение

Краткое описание

Смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ) — перекрёстный синдром с клиническими признаками СКВ, системной склеродермии (ССД) и полимиозита. Преобладающий пол — женский (8:1).

Код по международной классификации болезней МКБ-10:

- M35.1 Другие перекрестные синдромы

Причины

Этиопатогенез • Постоянно высокие титры АТ к ядерным рибонуклеопротеидам • Поликлональная гипергаммаглобулинемия • Дефект Т — супрессоров • Наличие ЦИК • Отложение IgG, IgM и компонентов комплемента в стенках сосудов и на базальных мембранах почечных клубочков • Лимфоцитарная и плазмоцитарная инфильтрация тканей.

Патоморфология • Пролиферативное поражение внутренней или средней оболочки крупных и мелких кровеносных сосудов • Это приводит к сужению просвета сосудов.

Симптомы (признаки)

Клиническая картина

• Волчаночноподобные проявления •• Олигоартрит (в отличие от СКВ, может быть эрозивным и приводить к деформациям) •• Поражения кожи: ••• Центробежная эритема по типу «бабочки» ••• Дискоидные элементы ••• Алопеция •• Поражение почек: ••• Протеинурия ••• Гематурия ••• Отсутствие прогрессирования гломерулонефрита и развития почечной недостаточности (в отличие от СКВ) •• Лихорадка •• Лимфаденопатия •• Поражение ЦНС (редко) •• Полисерозит (редко).

• Полимиозитоподобные проявления •• Проксимальная мышечная слабость •• Миалгии •• Гелиотропный отёк вокруг глаз.

• Склеродермоподобные проявления •• Синдром Рейно •• Плотный отёк кистей и склеродактилия •• Телеангиэктазии, участки гипо — и гиперпигментации •• Поражение пищевода: ••• Снижение перистальтики в дистальных отделах ••• Слабость пищеводно — желудочного сфинктера •• Поражение лёгких (редко): ••• Плеврит ••• Интерстициальная пневмония ••• Вторичная лёгочная гипертензия.

• Поражение ССС •• Перикардит •• Миокардит • Синдром Шёгрена • Тиреоидит Хашимото

Диагностика

Диагностика

• Лабораторные исследования •• Анемия, лейкопения, повышение СОЭ •• Гипергаммаглобулинемия •• АНАТ в высоком титре, крапчатый тип свечения при использовании иммунофлюоресцентной методики •• АТ к экстрагируемому ядерному Аг (т.е. к рибонуклеопротеидам, в частности, к белковому компоненту U1 малого ядерного рибонуклеопротеида) в высоком титре •• АТ к ДНК, типичные для СКВ, при СЗСТ не обнаруживают •• РФ (часто) •• Повышение концентрации ферментов мышечной ткани в сыворотке крови (КФК, реже — АСТ, АЛТ, ЛДГ) •• Гипокомплементемия (редко).

• Рентгенологическое исследование •• Рентгенография костей — возможны эрозивные изменения, чаще в мелких суставах кистей •• Рентгенография лёгких ••• Признаки выпота ••• Возможна диссеминация, вызванная интерстициальными изменениями.

• Специальные исследования •• ЭхоКГ — возможны признаки перикардита •• ФЭГДС — оценка состояния пищевода •• Измерение диффузионной способности лёгких по разнице концентраций СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе при использовании смеси с известным рСО2.

Диагностические критерии — достоверный диагноз СЗСТ требует наличия не менее 4 из следующих критериев: • Тяжёлый миозит • Поражение лёгких •• Диффузионная способность лёгких <70% •• Лёгочная гипертензия •• Пролиферативные сосудистые изменения по данным биопсии лёгких • Синдром Рейно или нарушение моторики пищевода • Плотный отёк кистей или склеродактилия • АТ к рибонуклеопротеидам •• Титры АТ к экстрагируемому ядерному Аг 1:10 000 и более •• Анти — U1 — рибонуклеопротеиды.

Лечение

Лечение

• Преобладание волчаночноподобных проявлений — ГК (преднизолон) •• Стартовая доза — 1 мг/кг/сут до достижения эффекта •• Затем медленное (не более 5 мг/нед) снижение дозы до 20 мг/сут •• Дальнейшее снижение дозы на 2,5 мг через каждые 2–3 нед до поддерживающей дозы 5–10 мг (в течение неопределённо долгого времени).

• Преобладание проявлений полимиозита — см. Полимиозит и дерматомиозит.

• Преобладание склеродермоподобных изменений — преднизолон по 0,5–1 мг/кг/сут до достижения эффекта с последующим медленным снижением до поддерживающей дозы.

• Лечение синдрома Рейно.

• НПВС для коррекции суставного синдрома (см. Артрит ревматоидный).

Сокращения • СЗСТ — смешанное заболевание соединительной ткани • ССД — системная склеродермия

МКБ-10. M35.1 Другие перекрёстные синдромы

Источник

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Классификация

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

Названия

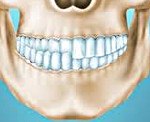

Название: Перекрестный прикус.

Перекрестный прикус

Описание

Перекрестный прикус. Патология смыкания зубных рядов, обусловленная несоответствием их размеров и формы в поперечном направлении. Перекрестный прикус проявляется ярко выраженной асимметрией лица, дефектами речи, прикусыванием слизистой оболочки щек, нарушением функции жевания, болями в области ВНЧС. Диагностике перекрестного прикуса способствуют клинические данные, функциональные пробы, изготовление и изучение диагностических моделей челюстей, ТРГ с рентгеноцефалометрическим анализом, ортопантомография, рентгенография ВНЧС. Лечение перекрестного прикуса проводится с помощью различных, индивидуально подобранных съемных и несъемных ортодонтических приспособлений.

Дополнительные факты

Перекрестный прикус – разновидность неправильного прикуса, характеризующаяся пересечением (перекрещиванием) зубных рядов при смыкании челюстей. Распространенность перекрестного прикуса в стоматологии колеблется от 0,4-2% в детском и подростковом возрасте до 3% среди взрослых. Перекрестный прикус относится к трансверзальным аномалиям окклюзии. Для характеристики перекрестного прикуса также используются термины «косой», «латеральный» прикус, латеродевиация, латерогения, латерогнатия, латеропозиция и тд Несмотря на то, что перекрестный прикус встречается в популяции реже, чем дистальный, мезиальный, глубокий или открытый, он относится к числу наиболее тяжелых нарушений окклюзии, требующих длительного активного ортодонтического лечения и продолжительного ретенционного периода.

Перекрестный прикус

Причины

Предпосылки формирования перекрестного прикуса могут носить врожденный и приобретенный характер. К факторам врожденного порядка относятся наследственная обусловленность, неправильная закладка зубных зачатков, нарушения развития челюстей и височно-нижнечелюстного сустава, расщелины нёба, макроглоссия, родовые травмы и пр.

Чаще перекрестный прикус развивается под влиянием факторов, действующих в постнатальном периоде. Это может быть связано с нарушением прорезывания зубов (ретенцией, изменением последовательности); бруксизмом; нарушением жевательной функции при преждевременной потере зубов, множественном кариесе. Нередко перекрестный прикус является следствием неправильных стереотипов поведения: вредных привычек (подпирание щеки кулаком, сосание пальцев, закусывание губы), нарушения позы сна (сон на одном боку с подложенной под щеку рукой). Причинами перекрестного прикуса могут являться заболевания, связанные с нарушением минерального обмена (рахит), затруднением носового дыхания (ринит, аденоиды, гайморит), гемиатрофия лица, полиомиелит, остеомиелит челюстей, анкилоз ВНЧС, артрит ВНЧС и тд.

Обосновано мнение, что неправильный прикус у детей (в т. Перекрестный прикус) может являться следствием диспластических изменений опорно-двигательного аппарата (нарушений осанки, сколиоза). Формирование перекрестного прикуса возможно при несоблюдении реабилитационных мероприятий после уранопластики, травм лицевого скелета.

Классификация

В ортодонтии предложены различные варианты классификации перекрестного прикуса. Так, согласно одной из них авторы выделяют зубоальвеолярный (с локализацией изменений в пределах зубных дуг и альвеолярного отростка), гнатический (с локализацией изменений в пределах зубных дуг и челюстей) и суставной перекрестный прикус (связанный с изменением положения нижней челюсти).

Наиболее распространенной в клинической практике является классификация, выделяющая следующие формы перекрестного прикуса:

1. Буккальный перекрестный прикус может быть со смещением или без смещения нижней челюсти, односторонним или двусторонним. В основе буккального прикуса лежит сужение верхнего зубного ряда и/или челюсти, расширение нижнего зубного ряда и/или челюсти с одной или двух сторон. При смыкании зубных рядов характеризуется перекрыванием щечных бугров верхних зубов щечными буграми нижних.

2. Лингвальный перекрестный прикус (одно- и двусторонний) обусловлен расширением верхнего зубного ряда и/или челюсти, сужением нижнего зубного ряда и/или челюсти также с одной или обеих сторон. При смыкании зубных рядов характеризуется перекрыванием щечных бугров нижних зубов небными буграми верхних зубов.

3. Буккально-лингвальный перекрестный прикус сочетает в себе признаки первых двух.

Симптомы

Каждая форма перекрестного прикуса имеет свои специфические клинические проявления и признаки. Общим для указанной аномалии прикуса является нарушение симметричности и, следовательно, эстетики лица. При этом подбородок пациента с перекрестным прикусом сдвинут в сторону, верхняя губа на этой же стороне западает, противоположная сторона нижней части лица уплощена.

Внутриротовые признаки перекрестного прикуса могут включать расширение или сужение одного зубного ряда, смещение нижней челюсти, нарушение контакта боковых зубов, перекрещивание зубных рядов при смыкании челюстей, несовпадение расположения уздечек нижней и верхней губы.

При различных формах перекрестного прикуса вследствие уменьшения количества окклюзионных контактов нарушается функция жевания; при этом часто отмечается прикусывание слизистой оболочки щек. Неправильная речевая артикуляция (дислалия) касается, главным образом, язычных фонем.

Диагностика

Постановке ортодонтического диагноза предшествует полное клиническое, функциональное и инструментальное обследование. При первичной консультации ортодонт производит осмотр лица и полости рта, осуществляет пальпацию и аускультацию ВНЧС, выполняет необходимые функциональные пробы, сопоставляет объективные данные с жалобами и анамнестическими сведениями.

Дальнейший алгоритм предполагает определение конструктивного прикуса, изготовление и анализ диагностических моделей челюстей, изучение ортопантомограмм и прямых телерентгенограмм головы. Для выявления смещения нижней челюсти при перекрестном прикусе требуется выполнение рентгенографии ВНЧС.

В ходе обследования устанавливается разновидность и форма перекрестного прикуса, его этиология, сопутствующие нарушения, что влияет на объем и последовательность реализации лечебных мероприятий.

В комплексной диагностике нарушений, связанных с перекрестным прикусом, могут участвовать такие специалисты, как логопед, невролог, оториноларинголог, педиатр и тд.

Лечение

Ортодонтическое лечение перекрестного прикуса направлено на нормализацию взаимоотношений зубных рядов в трансверзальной плоскости.

В период временного прикуса ребенку рекомендуется жевание твердой пищи, выполнение миогимнастики, пришлифовывание бугров и режущих краев зубов, в случае ранней потери молочных моляров – съемное протезирование.

В позднем временном и смешанном прикусе широко применяется аппаратурное лечение с помощью аппаратов функционального действия (бионатора Янсона, регулятора функций Френкеля, активатора Кламмта, активатора Андрезена-Гойпля и тд ), а также внеротовых систем (головной шапочки с подбородочной пращой и резиновой тягой).

С формированием постоянного прикуса лечение осуществляется несъемными ортодонтическими аппаратами механического действия: аппаратом Энгля, коронками Катца, брекет-системами с последующим ношением ретейнеров. По ортодонтическим показаниям при перекрестном прикусе дополнительно проводится хирургическое лечение – удаление отдельных зубов, компактостеотомия.

Источник

Международная классификация стоматологических болезней на основе МКБ-10 (третье издание)

Скачать полный текст МКБ-С на основе МКБ-10 (3-е издание)

КЛАСС XI Болезни органов пищеварения

Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей

| К00 | Нарушения развития и прорезывания зубов |

|---|---|

| К00.0 | Адентия |

| |

| К00.1 | Сверхкомплектные зубы |

| |

| К00.2 | Аномалия размеров и формы зубов |

| |

| К00.3 | Крапчатые зубы |

| |

| К00.4 | Нарушения формирования зубов |

| |

| К00.5 | Наследственные нарушения структуры зуба, не классифицированные в других рубриках |

| |

| К00.6 | Нарушения прорезывания зубов |

| |

| К00.7 | Синдром прорезывания зубов |

| К00.8 | Другие нарушения развития зубов |

| |

| К00.9 | Нарушение развития зубов не уточненное |

| К01 | Ретенированные и импактные зубы |

|---|---|

| К01.0 | Ретенированные зубы |

| К01.1 | Импактные зубы |

|

| К02 | Кариес зубов |

|---|---|

| К02.0 | Кариес эмали |

| К02.1 | Кариес дентина |

| К02.2 | Кариес цемента |

| К02.3 | Приостановившийся кариес зубов |

| К02.4 | Одонтоклазия |

| К02.8 | Другой кариес зубов |

| К02.9 | Кариес зубов неуточненный |

| К03 | Другие болезни твердых тканей зубов |

|---|---|

| К03.0 | Повышенное стирание зубов |

| |

| К03.1 | Сошлифование зубов |

| |

| К03.2 | Эрозия зубов |

| |

| К03.3 | Патологическая резорбция зубов |

| |

| К03.4 | Гиперцементоз |

| К03.5 | Анкилоз зубов |

| К03.6 | Отложения (наросты) на зубах |

| |

| К03.7 | Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания |

| |

| К03.8 | Другие уточненные болезни твердых тканей зубов |

| |

| К03.9 | Болезнь твердых тканей зубов не уточненная |

| К04 | Болезни пульпы зуба |

|---|---|

| К04.0 | Пульпит |

| |

| К04.1 | Некроз пульпы |

| К04.2 | Дегенерация пульпы |

| К04.3 | Неправильное формирование твердых тканей в пульпе |

| К04.3Х | Вторичный или иррегулярный дентин |

| К04.4 | Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения |

| К04.5 | Хронический апикальный периодонтит |

| К04.6 | Периапикальный абсцесс со свищом |

| |

| К04.7 | Периапикальный абсцесс без свища |

| К04.8 | Корневая киста |

| |

| К04.9 | Другие и не уточненные болезни пульпы и периапикальных тканей |

| К05 | Гингивит и болезни пародонта |

|---|---|

| К05.0 | Острый гингивит |

| |

| К05.1 | Хронический гингивит |

| |

| К05.2 | Острый пародонтит |

| |

| К05.3 | Хронический пародонтит |

| |

| К05.4 | Пародонтоз |

| К05.5 | Другие болезни пародонта |

| К06 | Другие изменения десны и беззубого альвеолярного края |

|---|---|

| К06.0 | Рецессия десны |

| |

| К06.8 | Другие уточненные изменения десны и беззубого альвеолярного края |

| |

| К06.9 | Изменение десны и беззубого альвеолярного края неуточненное |

| К07 | Челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии прикуса] |

|---|---|

| К07.0 | Основные аномалии размеров челюстей |

| |

| К07.1 | Аномалии челюстно-черепных соотношений |

| |

| К07.2 | Аномалии соотношений зубных дуг |

| |

| К07.3 | Аномалии положения зубов |

| |

| К07.4 | Аномалия прикуса не уточненная |

| К07.5 | Челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения |

| |

| К07.6 | Болезни височно-челюстного сустава |

|

| К08 | Другие изменения зубов и их опорного аппарата |

|---|---|

| К08.0 | Эксфолиация зубов вследствие системных нарушений |

| К08.1 | Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной периодонтальной болезни |

| К08.2 | Атрофия беззубого альвеолярного края |

| К08.3 | Задержка зубного Корня [ретенционный корень] |

| К08.8 | Другие уточненные изменения зубов и их опорного аппарата |

| |

| К08.9 | Изменение зубов и их опорного аппарата не уточненное |

| К09 | Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках |

|---|---|

| К09.0 | Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов |

| |

| К09.1 | Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта |

| |

| К09.2 | Другие кисты челюстей |

| |

| К09.8 | Другие уточненные кисты области рта, не классифицированые в других рубриках |

| |

| К09.9 | Киста области рта не уточненная |

| К10 | Другие болезни челюстей |

|---|---|

| K10.0 | Нарушения развития челюстей |

| |

| К10.1 | Гигантоклеточная гранулема центральная |

| К10.2 | Воспалительные заболевания челюстей |

| |

| К10.3 | Альвеолит челюстей |

| К10.8 | Другие уточненные болезни челюстей |

|