Миорелаксанты при синдроме грушевидной мышцы

Наиболее распространенной патологией мышечно-связочного аппарата является миофасциальный синдром (МФС), характеризующийся мышечной дисфункцией и формированием локальных болезненных мышечных уплотнений в пораженных мышцах. По данным литературы, 12% пациентов хотя бы 1 раз в жизни испытывали боль, связанную с МФС. У 5–36% пациентов, обратившихся за медицинской помощью с жалобами на боль в спине, диагностирована мышечно-связочная дисфункция [1–3].

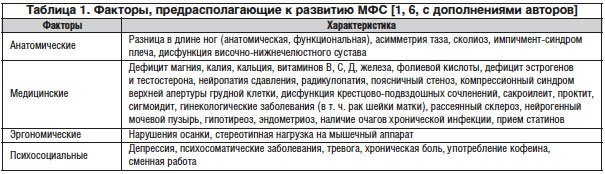

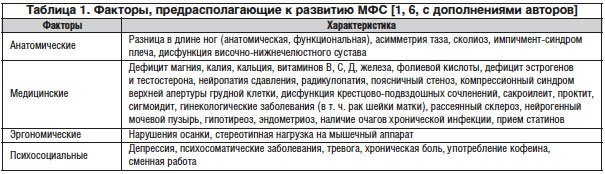

Существует ряд теорий патогенеза МФС. Наиболее широкое распространение получила теория ишемического спазма мышц, в соответствии с которой исходным стимулом считается острая или хроническая перегрузка мышцы, сопровождаемая локальными нарушениями кровотока (спазм артериол, расширение венул) и приводящая к микроповреждению тканей и накоплению медиаторов воспаления (простагландинов, субстанции Р, брадикинина, капсаицина, серотонина и гистамина), которые активируют болевые рецепторы, что в свою очередь инициирует рефлекторное сокращение мышцы, поддерживающееся также в результате высвобождения внутриклеточного кальция. В пределах спазмированной мышцы формируются сенситизированные участки еще большего мышечного уплотнения. Так происходит формирование триггерных точек (ТТ), патогномоничных для МФС. Кроме того, длительно существующий мышечный спазм обусловливает формирование локального фиброза в пределах болезненной мышцы. Выделяют активные и латентные ТТ. Активная ТТ служит непосредственным источником боли, латентная – проявляется болью только при ее пальпации. Пальпаторное воздействие на ТТ вызывает боль в удаленном, но строго определенном месте («болевой паттерн»). Пациент непроизвольно пытается устранить вызвавший боль раздражитель – «симптом прыжка», который является характерным признаком МФС. Мышца, в которой сформировалась хотя бы одна ТТ, становится менее растяжимой, что обусловливает затрудненность и ограничение движений с ее участием. Нарушение сна – практически постоянный симптом МФС, возникающий в связи с усилением болевого синдрома за счет позного напряжения [4, 5]. В настоящее время выделяют ряд факторов, предрасполагающих к развитию МФС (табл. 1).

Диагностика МФС основывается на выявлении типичных признаков и клинических проявлений согласно диагностическим критериям D.G. Simons [5]:

I. «Большие» критерии (необходимо наличие 5-ти критериев):

1) жалобы на локальную или регионарную боль;

2) ограничение объема движений;

3) пальпируемый «тугой» тяж в пораженной мышце;

4) участок повышенной чувствительности в пределах «тугого» тяжа (ТТ);

5) характерная для данной пораженной мышцы зона отраженной боли.

II. «Малые» критерии (необходимо наличие 1-го из 3-х критериев):

1) воспроизводимость боли при стимуляции ТТ;

2) вздрагивание при пальпации ТТ пораженной мышцы;

3) уменьшение боли при растяжении пораженной мышцы.

По данным клинического обследования, чаще всего патологическим изменениям подвергаются мышцы, относящиеся к категории преимущественно тонических, регулирующих статико-кинетическую функцию организма: мышца, поднимающая лопатку, широчайшая мышца спины, трапециевидная мышца, мышца, выпрямляющая позвоночник, квадратная мышца поясницы, грушевидная мышца.

Синдром грушевидной мышцы наиболее часто сопровождает дегенеративные заболевания позвоночника и сакроилеит при воспалительных спондилопатиях. Кроме того, он является одной из наиболее частых причин невертеброгенной радикулопатии при сдавлении седалищного нерва между измененной грушевидной мышцей и крестцово-остистой связкой, а также при прохождении нерва через саму мышцу. Чаще данная патология встречается у женщин [2, 7].

Клиническая картина синдрома грушевидной мышцы состоит из локальных симптомов и симптомов сдавления седалищного нерва. К локальным относится ноющая, тянущая, «мозжащая» боль в ягодице, крестцово-подвздошном и тазобедренном суставах, которая усиливается при ходьбе, в положении стоя, при приведении бедра, а также в полуприседе на корточках; несколько стихает в положении лежа и сидя с разведенными ногами. Боли при компрессии седалищного нерва приобретают вегетативную окраску (ощущения зябкости, жжения, онемения) с иррадиацией по всей ноге. У некоторых больных сдавление нижней ягодичной артерии и сосудов самого седалищного нерва приводит к перемежающейся хромоте (подгрушевидная перемежающаяся хромота). Кожа ноги при этом бледнеет. Пациент вынужден останавливаться при ходьбе, садиться или ложиться [7].

Грушевидная мышца берет начало на тазовой поверхности крестца, выходит через большое седалищное отверстие из полости таза, проходя по задней стороне тазобедренного сустава, и прикрепляется к большому вертелу. Она ответственна за вращение бедра кнаружи с незначительным отведением.

Пальпировать грушевидную мышцу следует у лежащего на боку или животе пациента. Участки локального напряжения могут пальпироваться через большую ягодичную мышцу. Спазмированные участки чаще всего локализуются медиальнее латеральных двух третей грушевидной линии и латеральнее медиальной трети той же линии (воображаемая линия, проходящая от второго крестцового позвонка несколько медиальнее задней верхней подвздошной ости до большого вертела бедренной кости; она соответствует верхней границе грушевидной мышцы и задней границе средней ягодичной мышцы).

Для синдрома грушевидной мышцы характерно наличие болезненности при пальпации верхневнутренней области большого вертела бедренной кости (место прикрепления грушевидной мышцы) и крестцово-подвздошного сочленения (проекция места прикрепления грушевидной мышцы). При пассивном приведении бедра с одновременной ротацией его внутрь возникает болевой синдром (симптом Бонне – Бобровниковой). Боль, распространяющаяся по задней поверхности ноги, может возникать при поколачивании по ягодице с больной стороны. При воздействии на нижнепоясничные или верхнекрестцовые остистые отростки происходит сокращение ягодичных мышц (симптом Гроссмана). Кроме того, пальпаторно отмечается болезненность в камбаловидной и икроножной мышцах. Поскольку болезненное натяжение грушевидной мышцы чаще всего связано с ирритацией первого крестцового корешка, целесообразно проводить новокаиновую блокаду этого корешка и новокаинизацию грушевидной мышцы. Уменьшение или исчезновение болей по ходу седалищного нерва может свидетельствовать о компрессионном воздействии спазмированной мышцы [7].

В лечении МФС применяют комплексный подход. Он включает осуществление воздействия на все уровни, вовлеченные в формирование порочного круга болевого синдрома. Первостепенное значение приобретают методы местного воздействия на измененные мышечно-связочные структуры в сочетании с использованием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), анальгетиков, миорелаксантов, трициклических антидепрессантов, анксиолитиков и антиконвульсантов. Одним из эффективных и безопасных препаратов группы миорелаксантов является тизанидин (Сирдалуд) – миорелаксант центрального действия, приводящий к торможению спинальных мотонейронов и, соответственно, к миорелаксации. Сирдалуд обладает свойствами как миорелаксанта, так и анальгетика. Обезболивающее действие реализуется на уровне ЦНС, препарат препятствует передаче болевых импульсов. Препарат обладает также гастропротективным свойством – тормозит выработку желудочного секрета и предотвращает НПВП-обусловленные изменения гликопротеинов и повреждение слизистой оболочки желудка, действуя через центральные α-адренергические пути.

Наряду с лечением МФС Сирдалуд также широко применяется в комплексной терапии болезни Бехтерева, спондилоартроза и других заболеваний позвоночника, поражений осевого скелета при остеопорозе, для лечения спастичности при неврологических заболеваниях. Сирдалуд способствует уменьшению боли, увеличению объема движений, улучшению функциональной способности опорно-двигательного аппарата. Важным аспектом использования миорелаксантов является то, что уменьшение мышечного спазма предоставляет возможность пациенту полноценно выполнять программу физической реабилитации. Начальная доза тизанидина может колебаться от 2 до 4 мг, можно назначить 2 мг препарата перед сном, при индивидуальном подборе увеличение дозы на 2 мг происходит на 3 – 4-й день приема. Диапазон эффективно действующих доз достаточно широк (от 2 до 12 мг/сут). Клинически значимое улучшение обычно отмечается в течение 2 нед. от начала терапии.

Сирдалуд обладает хорошей переносимостью. Наиболее частыми побочными эффектами являются сонливость, заторможенность, снижение концентрации внимания, головокружение, сухость во рту. Однако эти побочные эффекты носят дозозависимый характер и исчезают после отмены препарата. Клинический опыт показывает, что при краткосрочном приеме с использованием низких доз препарата развитие побочных эффектов минимально. Препарат оказывает гипотензивное действие, что необходимо учитывать у пациентов, получающих антигипертензивную терапию.

Ниже представлен алгоритм лечения МФС:

1. Создание покоя пораженной мышце.

2. Поверхностные тепловые процедуры (с осторожностью у пациентов с сенсорным дефицитом, нарушениями микроциркуляции, сахарным диабетом, злокачественными опухолями).

3. Использование НПВП, анальгетиков (в т. ч. трамадола).

4. Применение миорелаксантов (Сирдалуд –

2–12 мг/сут).

5. Использование антидепрессантов, антиконвульсантов, анксиолитиков.

6. Инъекции анестетиков, глюкокортикоидов, ботулотоксина в область ТТ.

7. Пассивное растяжение мышцы и/или распыление хладагента над ТТ и зоной отраженной боли.

8. Аппликации гелей и мазей (НПВП-гели, диметилсульфоксид, анестетики).

9. Ишемическая компрессия ТТ (сдавление кончиками пальцев в течение 1 мин с постепенным увеличением силы давления до инактивации ТТ).

10. Иглорефлексотерапия, чрескожная нейростимуляция, лазеротерапия, ультразвуковая терапия и др.

11. Постизометрическая релаксация – расслабление мышц после их волевого напряжения.

12. Выполнение упражнений на растяжение мышц. (Для синдрома грушевидной мышцы: лежа на спине с согнутыми коленями и ступнями, стоящими на полу, запрокинуть здоровую ногу на больную. Здоровой ногой мягко надавить на больную, прижимая ее к полу. Для того чтобы предупредить отрывание таза от пола, пациент может удерживать рукой верхнюю переднюю подвздошную ость с больной стороны. Зафиксировать позу на 10 с.)

13. Проведение расслабляющего массажа.

14. Лечение основного заболевания [8].

Литература

1. Alvarez D.J., Rockwell P.G. Trigger points: diagnosis and management // Am Fam Physician. 2002. Vol. 65 (4). Р. 653–660.

2. Hopayian K., Song F., Riera R., Sambandan S. The clinical features of the piriformis syndrome: a systematic review // European Spine Journal. 2010. Vol. 19 (12). Р. 2095–2109.

3. Boyajian-O’Neill L.A., McClain R.L., Coleman M.K., Thomas P.P. Diagnosis and management of piriformis syndrome: an osteopathic approach // The Journal of the American Osteopathic Association. 2008. Vol. 108 (11). Р. 657–664.

4. Mense S. Biochemical pathogenesis of myofascial pain // J Musculoskel Pain.

1996. Vol. 4. Р. 145–162.

5. Simons D.G. Clinical and etioloigical update of myofascial pain from trigger points // J Musculoskelet Pain. 1996. Vol. 4 (1-2). Р. 93–122.

6. Simons D.G. New views of myofascial trigger points: etiology and diagnosis // Arch Phys Med Rehabil. 2008. Vol. 89 (1). Р. 157–159.

7. Путилина М.В. Невропатия седалищного нерва. Синдром грушевидной мышцы // Лечащий врач. 2006. № 2.

8. Srbely J.Z. New trends in the treatment and management of myofascial pain syndrome // Curr Pain Headache Rep. 2010. Vol. 14 (5). Р. 346–352.

Источник

В этой публикации мы детально разберём анатомию, функцию, триггерные точки, и зоны отражённой боли, которые возникают в результате поражения грушевидной мышцы.

Грушевидную мышцу (musculus piriformis) называют “дважды дьяволом” из-за того, что она может являться источником проблем, связанных с ущемлением нервов и болезненных ощущений, отражённых из триггерных точек.

Грушевидная мышца: анатомия

Форма и размеры грушевидной мышцы могут отличаться у разных людей. У подавляющего большинства musculus piriformis широкая и массивная, у некоторых — тонкая и небольшая.

Грушевидная мышца одним своим концом (медиально) прикрепляется к передней поверхности крестца. Часть волокон может прикрепляться к краю седалищного отверстия у капсулы крестцово-подвздошного сустава, а часть мышечных пучков — к крестцово-остистой связке. Сверху она может переплетаться с волокнами средней и малой ягодичных мышц, а снизу — с верхней близнецовой мышцей.

Другим своим концом (латерально) грушевидная мышца прикрепляется округлым сухожилием к большому вертелу бедренной кости.

Рекомендуем к просмотру

Грушевидная мышца выходит из таза через большое седалищное отверстие.

Помимо седалищного нерва, через большое седалищное отверстие также проходят верхние ягодичные сосуды и нерв, срамные сосуды и нерв, нижний ягодичный нерв, задний кожный нерв бедра, а также нервы, направляющиеся к близнецовым, внутренней запирательной мышцам и квадратной мышце бедра.

Когда грушевидная мышца массивная и заполняет всё пространство отверстия, она может сдавливать сосуды и нервы, проходящие здесь же, что негативно сказывает на иннервации и кровоснабжении не только всей ноги, но также ягодичной области и переднего отдела промежности.

Другие короткие мышцы, вращающие бедро наружу (верхняя и нижняя близнецовые мышцы, внутренняя и наружная запирательная мышцы, а также квадратная мышца бедра) находятся ниже грушевидной мышцы и могут вносить свой дополнительный вклад в развитие синдрома грушевидной мышцы и ущемления седалищного и вышеперечисленных нервов.

Функции грушевидной мышцы

При весовой нагрузке грушевидная мышца участвует в контроле избыточной и/или быстрой ротации бедра, например, в фазе установки стопы во время ходьбы или бега, а также стабилизирует тазобедренный сустав, участвуя в удержании головки бедренной кости в вертлужной впадине.

Грушевидная мышца вместе с верхней и нижней близнецовой, наружной и внутренней запирательной, а также квадратной мышцей бедра участвует в наружном вращении бедра.

Грушевидная мышца также принимает участие в отведении бедра, когда оно согнуто в тазобедренном суставе под 90 градусов.

Агонистами грушевидной мышцы во вращении бедра наружу, т.е. её помощниками по выполнению функции, являются верхняя и нижняя близнецовые мышцы, внутренняя и наружная запирательная мышцы, квадратная мышца бедра, большая ягодичная мышца, длинная головка двуглавой мышцы бедра, портняжная мышца, задние волокна средней ягодичной и малой ягодичной, а также подвздошно-поясничная мышца.

Антагонистами грушевидной мышцы в наружной ротации бедра являются мышцы, вращающие бедро вовнутрь, а именно: полусухожильная и полуперепончатая мышцы, напрягатель широкой фасции, гребенчатая мышца, а также передние волокна средней и малой ягодичных мышц. Роль приводящих мышц в вопросе внутренней ротации бедра является противоречивой, однако ЭМГ-ислледования показали, что длинная и большая приводящие мышцы активируются во время внутреннего вращения бедра в тазобедренном суставе.

Триггерные точки грушевидной мышцы

Поражение грушевидной мышцы триггерными точками приводит к возникновению боли преимущественно в области крестцово-подвздошного сустава, ягодицы, позади тазобедренного сустава, а также в верхние две трети задней поверхности бедра.

Миофасциальный болевой синдром грушевидной мышцы, вызванный образованием в ней триггерных точек связан с компрессией седалищного и некоторых других нервов в месте их совместного выхода из полости таза через большое седалищное отверстие.

Боль при ущемлении нервов отличается от миофасциальной боли, исходящей из триггерных точек, однако крайне часто оба этих состояния возникают параллельно.

Боль при ущемлении седалищного нерва может уходить дальше, чем боль от триггерных точек и распространяться по всей поверхности бедра и голени, а также на подошву стопы.

Грушевидная мышца способна оказывать мощное воздействие, приводящее к смещению крестцово-подвздошного сустава, поэтому перед коррекцией положения этого сустава необходимо инактивировать триггерные точки в musculus pirifomis и добиться её расслабления.

Рекомендуем к просмотру

Активация триггерных точек в грушевидной мышце может возникнуть в результате любых непривычных нагрузок, например, при попытке предотвратить падение. От человека с данной проблемой можно услышать “Я поскользнулся, когда бежал вокруг стадиона, но удержался и не упал”. Отклонение в сторону при наклоне или быстрая ротация ноги могут также вызвать острую перегрузку мышцы. Длительное сидение на жёсткой поверхности, длительное вождение автомобиля или непосредственная травма при ударе по ягодичной мышце в области грушевидной мышцы также могут спровоцировать активацию триггерных точек. Длительная изнуряющая спортивная активность с активным включением musculus piriformis также может приводить к активации триггеров.

Следует отметить, что в грушевидной мышце не бывает сателлитных точек на фоне активных триггерных точек в других мышцах.

Наличие триггерных точек в грушевидной мышце чаще всего сочетается с триггерными точками в прилежащих мышцах-синергистах, перечисленных выше, а также в мышце, поднимающей задний проход и копчиковой мышце.

Синдром грушевидной мышцы и болевые ощущения

Синдром грушевидной мышцы может сопровождаться болью и парестезией, т.е. растройством чувствительности, например, ощущением жжения, ползанья мурашек, покалыванием в пояснице, паху, промежности, ягодице, тазобедренном суставе, по задней поверхности бедра, голени и стопы, а также в прямой кишке во время дефекации. Симптомы усиливаются в положении сидя, а также в результате избыточной активности. Кроме того могут возникать отёк поражённой конечности, половые расстройства, болезненность в области наружных половых органов, импотенция у мужчин.

Принято считать, что в возникновении синдрома грушевидной мышцы могут вносить вклад:

— миофасциальный боли, исходящие из триггерных точек в грушевидной мышце;

— ущемление нервов или сосудов в большом седалищном отверстии;

— смещение и нарушении функции крестцово-подвздошного сустава, когда стойкое напряжение мышцы, вызванное триггерными точками, может способствовать смещению крестцово-подвздошнго сустава, а нарушение функции сустава провоцирует длительное существование триггеров в грушевидной мышцы. В этой ситуации необходимо проводить коррекцию обоих состояний.

В положении сидя человек с синдромом грушевидной мышцы обычно ерзает и часто меняет позу. У него могут возникнуть трудности при попытке закинуть поражённую ногу на непоражённую.

В положении лёжа на спине, расслабившись, можно выявить стойкую наружную ротацию бедра поражённой ноги.

При попытке поднять выпрямленную ногу отмечается ограничение этой способности на поражённой стороне.

Синдром грушевидной мышцы и ущемление седалищного нерва

Существует 4 варианта выхода частей седалищного нерва из полости таза.

1. Наиболее распространённый путь прохождения седалищного нерва спереди от грушевидной мышцы и краем большого седалищного отверстия. Встречается в 85% случаев.

2. Малоберцовая часть седалищного нерва проходит сквозь грушевидную мышцу, а большеберцовая часть выходит спереди от мышцы. Встречается в 10% случаев.

3. Малоберцовая часть седалищного нерва делает петлю сверху и затем позади мышцы, а большеберцовая часть проходит впереди неё. Встречается в 2-3% случаев.

4. И малоберцовая, и большеберцовая часть седалищного нерва проходят через грушевидную мышцу. Встречается менее чем в 1% случаев.

Следует отметить, что наименее встречающиеся варианты расположения седалищного нерва, при которых одна или обе ветви проходят сквозь грушевидную мышцу являются более благоприятными в вопросе сдавления, чем наиболее распространённый путь, т.к. костные и связочные края большого седалищного отверстия оказывают более интенсивное механическое воздействие на нерв, чем более эластичные мышечные пучки.

Синдром грушевидной мышцы и лечебные упражнения

Существует простое упражнение, которое является и диагностическим для определения триггерных точек в грушевидной мышце и лечебным. В положении сидя возьмите массажный мяч и, закинув одну ногу на другую, подложите его под область грушевидной мышцы на стороне ноги, расположенной сверху.

Сделайте несколько движений тазом вправо-влево по линии расположения грушевидной мышцы от крестца до тазобедренного сустава. При наличии триггеров в грушевидной мышце вы почувствуете выраженную болезненность в этой области. Осуществляйте регулярную прокатку этой области на массажном мяче по всем направлениям, а затем выполните одно из доступных упражнений для ещё большего вытяжения грушевидной мышцы.

Самым простым и доступным каждому упражнением является положение лёжа на спине с перекинутой поражённой ногой, согнутой под 90 градусов в тазобедренном суставе. Поставив стопу поражённой ноги на колено выпрямленной ноги, необходимо положить противоположную руку на колено согнутой ноги и тянуть ногу вниз, углубляя положение с каждым очередным медленным выдохом.

Эта позиция помимо вытяжения грушевидной мышцы может быть использована для мобилизации крестцово-подвздошного сустава с характерным щелчком. После вытяжения мышцы необходимо выполнить несколько активных движений, включающих в работу грушевидную мышцу.

Ещё одним упражнением является положение лёжа на спине с заведённой голенью поражённой ноги на бедро здоровой.

И варианты этого же упражнения: сидя, который был продемонстрирован выше и стоя.

Также для вытяжения грушевидной мышцы могут быть использованы такие упражнения из хатха-йоги, как маричиасана

и ардха матсиендрасана, в которых вытяжение происходит на стороне согнутой ноги.

Одним из самых эффективных упражнений для вытяжения грушевидной мышцы, является агни стамбхасана — асана хатха-йоги. В ней происходит одновременное мощное двустороннее вытяжение грушевидных мышц.

Для устранения длительно существующих вредных факторов, вызывающих образования триггерных точек в грушевидной мышцы и развития синдрома грушевидной мышцы следует отнести:

— коррекцию функционального сколиоза, вызванного неравенством длины нижних конечностей или уменьшением размеров одной половины таза;

— коррекцию перегрузок, вызванных различными позами, например, во время сна на боку необходимо располагать подушку между ног, чтобы избежать длительного натяжения грушевидной мышцы;

— механические перегрузки в результате длительного сидения в кресле машины или возле рабочего стола а также избыточной спортивной активности во время занятий большим теннисом, длительным бегом, футболом, волейболом и другими.

Рекомендуем к просмотру

СПАСИБО ЗА ЛАЙК И ПОДПИСКУ! Подписывайтесь также на мой канал YouTubе!

Источник