Методы исследования анамнеза нервной системы у детей симптомы синдромы

Исследование нервной системы у детей. Сбор анамнеза

Отсутствие речи, неумение передавать свои ощущения, выраженность общих реакций, заметное преобладание общемозговых симптомов над очаговыми создают трудности в оценке неврологического статуса ребенка. Поэтому исследование нервной системы детей раннего возраста требует специальных знаний, большой наблюдательности и умелого подхода к больному ребенку.

Наиболее интенсивно нервная система развивается на первом году жизни. На основе врожденных реакций, обеспечивающих в основном биологическое существование, происходит формирование сложных форм деятельности. Усложняются и качественно изменяются движения ребенка, речь, психика. В связи с этим неврологическое обследование должно строиться с учетом динамики развития.

Обследование ребенка включает анализ анамнестических данных, общий осмотр, оценку неврологического речевого и психического статуса, вспомогательные методы диагностики.

Сбор анамнеза

В клинике неврологии раннего детского возраста сбору анамнестических данных следует уделять особое внимание, поскольку дифференциальная диагностика неврологических нарушений в этом периоде крайне затруднена из-за неспецифичности клинических проявлений. В этих обстоятельствах новые данные полученные от родителей и из медицинских документов, освещающих историю родов и предыдущего развития ребенка, имеют большое значение для установления характера заболевания.

Врач должен выяснить, когда появились первые признаки патологии — непосредственно после рождения или спустя определенный промежуток времени, начало болезни было острым или постепенным, какова дальнейшая динамика неврологических симптомов. Имеет значение уровень психомоторного развития ребенка до момента выявления неврологических нарушений.

Определенную роль в возникновении перинатальной патологии может играть возраст матери к моменту рождения ребенка. Известно, что у женщин старше 30 лет более трудно протекают роды, особенно первые. С возрастом происходит гормональная перестройка организма, которая может влиять на развивающийся плод. Статистические данные показывают, что с увеличением возраста женщины растет частота хромосомных аберраций у новорожденного. Отрицательные воздействия на плод могут быть обусловлены производственными вредностями. Радиоактивное облучение, сверхвысокие частоты, химические реактивы, с которыми мать соприкасается на производстве, иногда дают мутагенный и тератогенный эффект. Профессиональные вредности и возраст отца имеют меньшее значение в перинатальной патологии, хотя и в этих случаях физическое и химическое воздействие может вызывать изменения в половых клетках и явиться причиной патологии у ребенка.

Следует тщательно проанализировать акушерский анамнез матери. Наличие дисменореи, самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов позволяет заподозрить гинекологическую патологию или другие заболевания. В частности, многие энзимопатии, гормональные расстройства могут приводить к преждевременному прерыванию беременности.

Анализируя течение беременности, важно отметить наличие токсикоза I и II половины, степень его тяжести. Выраженный токсикоз II половины с явлениями нефропатии часто сопровождается хронической гипоксией плода. Это отражается на внутриутробном развитии и течении родов. При токсикозах I половины отчетливой корреляции с перинатальной патологией не обнаруживается, хотя возможно отрицательное воздействие на развивающийся плод.

Среди заболеваний матери заметное влияние на плод могут оказывать пороки сердца, почечная недостаточность, сахарный диабет, тиреотоксикоз. Даже при относительно хорошем состоянии матери во время беременности развитие плода при этих заболеваниях иногда нарушается.

Важно обратить внимание на вирусные инфекции, перенесенные во время беременности. Общеизвестно тератогенное влияние вируса краснухи, причем тяжесть врожденных дефектов плода зависит от срока беременности, во время которого мать перенесла краснуху. Чем в более ранние сроки было заболевание, тем тяжелее возникшие осложнения. Патогенное воздействие на плод оказывают вирусы гепатита, гриппа. Имеет значение также ток-соплазмоз.

В происхождении перинатальной патологии определенная роль принадлежит несовместимости матери и плода по иммунологическим факторам. При этом резус- и групповая несовместимость могут оказывать неблагоприятное влияние на плод даже при отсутствии клинических проявлений гемолитической болезни новорожденных.

При сборе анамнестических данных следует также учесть, принимала ли мать во время беременности лекарственные препараты, которые могли бы нарушить внутриутробное развитие плода.

Существенной частью анамнеза является характеристика родов. Следует выяснить их продолжительность, длительность безводного периода, применяемые методы стимуляции и оперативного родоразрешения. Патологическое течение беременности и родов — наиболее частые причины развития гипоксии плода и асфиксии новорожденного.

О тяжести состояния ребенка при рождении косвенно свидетельствуют длительность асфиксии, применение реанимационных мероприятий, их характер и эффективность, оценка по шкале Апгар и динамика состояния в родильном доме.

Для определения состояния новорожденного в течение 1-й минуты после рождения можно пользоваться шкалой Апгар. В том случае, если в родильном доме была желтуха, необходимо выяснить, на какой же день она возникла, каковы ее интенсивность и продолжительность.

Имеют значение данные о наличии неврологических нарушений в период пребывания ребенка в родильном доме, времени его выписки или перевода в специализированное учреждение.

Следует уточнить, как протекало развитие ребенка после периода новорожденности.

Следует также выяснить динамику росто-массовых показателей, темп увеличения окружности черепа. Полученные сведения позволяют в ранние сроки выявить признаки нарушения психомоторного развития.

Большое значение имеют сведения о родственниках ребенка. При отягощенной наследственности необходимо составить родословную.

— Также рекомендуем «Общий осмотр в неврологии. Форма черепа»

Оглавление темы «Нервная система детей.»:

1. Нервная система ребенка. Развитие нервной системы ребенка

2. Факторы влияющие на развитие нервной системы. Окружающая среда и нервная система ребенка

3. Стадийность развития нервной системы ребенка. Влияние среды на развитие нервной системы

4. Развитие речи ребенка. Развитие речедвигательного и речеслухового анализатора

5. Принципы развития нервной системы. Принципы развития речи

6. Особенности нервной системы новорожденного. Трудности оценки нервной системы детей

7. Псевдопроцессуальность нервной системы. Оценка развития нервной системы

8. Исследование нервной системы у детей. Сбор анамнеза

9. Общий осмотр в неврологии. Форма черепа

10. Окружность черепа. Выражение лица ребенка

Источник

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сайт СТУДОПЕДИЯ проводит ОПРОС! Прими участие 🙂 — нам важно ваше мнение…

Исследование нервной системы начинается с анамнеза. В раннем возрасте, особенно на первом году жизни, жалобы могут отсутствовать. В более старшем возрасте мать часто отмечает отставание в развитии ребенка. Старшие дети могут жаловаться на головные боли, головокружение, рвоту.

При расспросе матери необходимо начать с акушерской анамнеза (патология беременности, заболевания, профессиональные вредности и вредные привычки — алкоголизм курение, наркомания и др.), характера родов (стремительные, асфиксия, внутричерепная родовая травма). Кроме того следует установить факторы, влияющие на формирование нервной системы в первые месяцы и годы жизни (нарушения вскармливания, режима и ухода, заболевания и др.). Далее необходимо уточнить сроки развития статических и моторных функций, появление речи, поведение в семье и коллективе и др.

При осмотре оцениваются поведение и реакция ребенка на окружающее (возбуждение, сонливость, страх, эйфория, безразличие и др.), настроение, выражение; лица, координация движений и т, д. Можно выявить признаки гидроцефалии или микроцефалии, судороги, нистагм, тремор, вынужденное положение с запрокинутой головой и поджатыми к животу ногами (при менингите), гиперкинезы (при хорее). Далее определяется мышечный тонус.

Повышение мышечного тонуса наблюдается при многих поражениях головного и спинного мозга (менингит, менингоэнцефалит, церебральные параличи). Снижение мышечного тонуса отмечается у детей при рахите, полиомиелите, травматическом неврите у новорожденных. Судорожный синдром (клонические, тонические и клонико-тонические судороги) наблюдается у детей часто. Причиной судорожного состояния могут быть эпилепсия, энцефалит, менингоэнцефалит, спазмофилия.

Для оценки координации движения проводятся координационные пробы — коленно-пяточная, пальценосовая и др.

У всех детей необходимо исследовать рефлексы. У детей до 2 лет сухожильные рефлексы оживлены, неравномерны, имеют широкую зону; выявляются рефлексы Бабинского и Россолимо, клонус стоп. После 2 лет эти симптомы являются признаком повреждения пирамидных путей. Понижение сухожильных рефлексов наблюдается при полиневритах (дифтерия), поражения спинного мозга и его корешков (полиомиелит), мышечных атрофиях различной этиологии,

Кожные рефлексы у детей обычно снижены. Подошвенный рефлекс появляется только после 1,5-2 лет. Снижение или отсутствие этих рефлексов типично для поражения пирамидных путей.

Красный стойкий дермографизм указывает на снижение тонуса сосудов (менингит, кишечный токсикоз, рахит и др.). Белый дермографизм свидетельствует о повышении сосудистого тонуса и характерен для скарлатины. Смешанный дермографизм является результатом вегетососудистой дистонии, признаками которой также являются повышенная потливость ладоней, стоп, подмышечных впадин, акроцианоз.

У всех детей необходимо исследовать менингеальные симптомы — ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига, и Брудзинского. Положительные симптомы говорят о менингите.

Во всех случаях подозрения на менингит необходимо исследование спинномозговой жидкости.

Изменения состава спинномозговой жидкости в виде умеренного увеличения количества белка и значительного повышения числа клеток нейтрофильного характера (клеточно-белковая диссоциация) типичны для гнойного менингита различной этиологии. Белково-клеточная диссоциация (значительное повышение уровня белка по сравнению с количеством клеток) с лимфоцитарным цитозом и уменьшением количества сахара характерна для туберкулезного менингита). Некоторое повышение содержания белка и умеренный лимфоцитарный плеоцитоз наблюдаются при серозном менингите.

Из других симптомов поражения нервной системы можно выделить парезы и параличи, которые бывают периферические и центральные. Примером периферические параличей может служить паралич лицевого нерва и травматический плексит у новорожденных, вялые параличи при полиомиелите, дифтерии. Они характеризуются снижением мышечного тонуса, дряблостью мышц, снижением или отсутствием сухожильных или кожных рефлексов.

Центральные параличи возникают при поражении центрального отрезка двигательного неврона или пирамидного ПУТИ. Для них типично повышение сухожильных и появление патологических рефлексов Бабинского, Россолимо и других, наличие мышечной гипертонии (спастические параличи). Эти параличи наблюдаются при гипоксической и травматической энцефалопатии, энцефалитах, туберкулезном менингоэнцефалите.

При обследовании детей с поражением центральной нервной системы, кроме исследования спинномозговой жидкости, может быть произведена рентгенография черепа, а также в отдельных случаях пневмоэнцефалография, компьютерная томография, УЗИ, венгрикуло- и ангиография.

Большое значение имеет исследование глазного дна, выявляющее признаки повышения внутричерепного давления при гидроцефалии, объемных процессах в мозге.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 4093; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

Источник

Нервная система регулирует жизнедеятельность организма, обеспечивает координированную деятельность органов и систем. Кроме того, мозг является местом формирования эмоций, чувств, интеллекта. Знание возрастных особенностей нервной системы необходимо для адекватной оценки общего состояния ребенка и его нервно-психического развития. Своевременное обеспечение условий для формирования умственного развития закладывает основу для гармоничного развития личности в дальнейшем.

Проводя клиническое обследование ребенка, нужно обратить особое внимание на следующие моменты:

1. При изучении анамнеза определить факторы, влияющие на формирование нервной системы внутриутробно, интранатально, в первые месяцы и годы жизни ребенка.

2. Проанализировать сроки развития статических и моторных функций, условно-рефлекторной деятельности, языка; для старших детей — данные о поведении в семье и школе, успеваемость.

3. При осмотре оценить поведение ребенка, его реакцию, настроение, выражение лица, координацию движений, походку, мышечный тонус.

4. При обследовании определить состояние родничков и швов черепа (для детей 1-го года жизни), кожной чувствительности, периферических нервов, мышц; кожных рефлексов, рефлексов со слизистых оболочек и сухожилий с учетом особенностей развития нервной системы детей разного возраста, дермографизма.

5. Назначить план обследования (по показаниям): определить уровень электролитов в сыворотке крови, провести нейросонографию, электроэнцефалографию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию и тому подобное.

6. Оценить результаты лабораторных и инструментальных исследований.

Транзиторно Рудиментарные РЕФЛЕКСЫ

Транзиторные рудиментарные рефлексы отражают уровень развития двигательных анализаторов и с возрастом исчезают.

У детей 1-го года жизни состояние нервной системы отражают безусловные рефлексы, которые объединяют оральные и спинальные сегментарные автоматизмы, миелоенцефальни позотонични рефлексы и мезенцефально учредительные автоматизмы.

Оральные сегментарные автоматизмы

Сосательный рефлекс — если положить в рот соску, возникнут активные сосательные движения (рефлекс физиологический до 1-летнего возраста).

Поисковый (Куссмауля) рефлекс — при поглаживании кожи в области угла рта, не касаясь губ, происходит опускание губы, отклонение языка и поворот головы в сторону раздражителя (рефлекс физиологический до 1-летнего возраста).

Хоботковый рефлекс-при постукивании пальцем по губам происходит вытяжение губ хоботком (рефлекс физиологический до 2 мес жизни).

Рефлекс ВАБКО и о (ладонно-ротовой) — при нажатии на подушечки большого пальца открывается рот и сгибается голова (рефлекс физиологический до 3 мес жизни).

Спинальные сегментарные автоматизмы

Хватательный (Робинсона) рефлекс — ребенок хватает и крепко держит предмет при касании им поверхности ладони. При этом иногда удается поднять ребенка над опорой.

Подошвенный рефлекс — при нажатии в области основания II-III пальцев подошвы происходит подошвенный сгибание пальцев (рефлекс физиологический до 2-4 мес жизни).

Рефлекс Моро (охватывающий):

а) ребенка, находящегося на руках врача, резко опускают на 20 см, затем поднимают до исходного уровня;

б) быстрым движением разгибают нижние конечности;

в) легонько стучат по поверхности, на которой лежит ребенок, на расстоянии 15-20 см по обе стороны от головы.

Ребенок сначала отводит руки в стороны и разгибает пальцы, затем возвращает руки в исходное положение (рефлекс физиологический до 4 мес жизни).

Рефлекс опоры — ребенка надо взять под мышки со стороны спины, поддерживая указательными пальцами голову. Поднятая ребенок сгибает ноги в тазобедренных и коленных суставах. Опущена на опору, она опирается на нее всей стопой, «стоит» на полусогнутых ногах, выпрямив туловище (рефлекс физиологический до 2 мес жизни).

Рефлекс автоматической ходьбы — когда ребенка, находящегося в позе опоры, слегка наклонить вперед, она «шагает» по поверхности, не сопровождая эти действия движением рук.

Рефлекс ползания (Бауэра) — ребенка кладут на живот так, чтобы голова и туловище были расположены по средней линии. В такой позе ребенок поднимает голову и осуществляет ползающие движения. Если подошвы подставить ладони, то движения активизируются, к «ползания» подключаются руки (рефлекс физиологический до 4-месячного возраста).

Рефлекс Таланта — если у ребенка, который лежит на боку, провести большим и указательным пальцами по паравертебральных линиях от шеи к ягодицам, ребенок выгибается дугой (рефлекс физиологический до 4 мес жизни).

Рефлекс Переса — в положении ребенка лежа на животе проводят пальцем по остистым отросткам от копчика до шеи. Это вызывает прогибание туловища, сгибание верхних и нижних конечностей, поднятие головы, таза, а иногда мочеиспускание и дефекацию. Этот рефлекс болезненный, поэтому его исследуют последним (физиологический до 4-месячного возраста).

Миелоенцефальни позотонични рефлексы

Лабиринтный тонический рефлекс — проявляется легким напряжением мышц — сгибателей верхних и нижних конечностей, если ребенок лежит на животе; легким напряжением мышц-разгибатели в при переворачивании на спину (рефлекс физиологический до 1 мес жизни).

Симметричный шейный тонический рефлекс — при пассивном сгибании головы у новорожденного ребенка, который лежит на спине, происходит повышение тонуса мышц — сгибателей рук и мышц — разгибателей ног. При разгибании головы — наоборот (у здоровых новорожденных этот рефлекс выражен слабо, исчезает к 2 мес жизни).

Асимметричный шейный тонический рефлекс — голову ребенка, который лежит на спине, поворачивают так, чтобы подбородок касался плеча. При этом снижается тонус конечностей, к которым обращено лицо. Иногда они разгибаются на короткое время, и повышается тонус противоположных конечностей (рефлекс физиологический до 2-3 мес жизни).

Мезенцефально учредительные автоматизмы

Лабиринтный установочный рефлекс — у новорожденных отсутствует или очень слабо выражен. На 1-й неделе ребенок пытается поднять и удержать голову. На 2-м месяце рефлекс хорошо выражен.

Простые шейные и туловищной учредительные рефлексы — поворот головы в сторону вызывает поворот туловища в ту же сторону, но не одновременно, а поочередно: сначала возвращается грудной отдел, затем тазовый. Эти рефлексы появляются у новорожденного и до б-7-месячного возраста исчезают.

Анатомически-физиологические особенности нервной системы у детей раннего возраста

Головной мозг:

— Пирамидные клетки не имеют свойственной им формы, в них отсутствует пигмент;

— Недоразвитость дендритов в нервных клетках;

— Центры коры не сформированы, кора приобретает цитоархитектоники, присущей взрослым, до 1-2-летнего возраста;

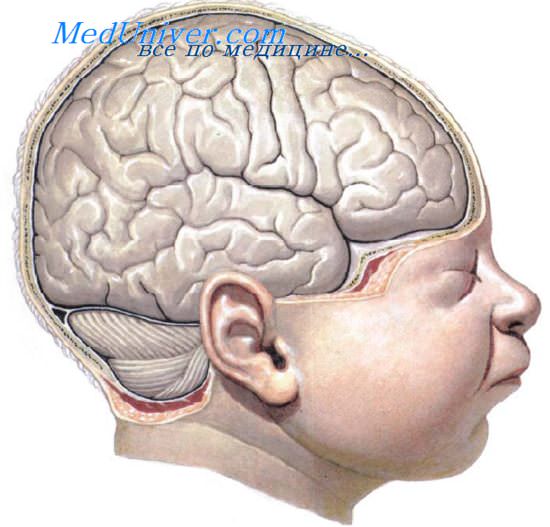

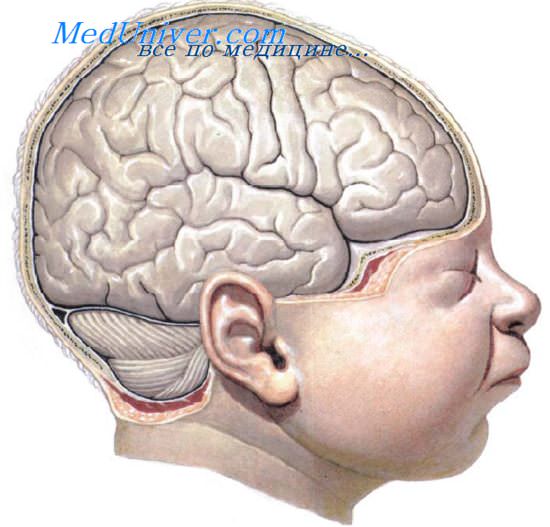

— У новорожденных полушария развиты слабо; сформированы лишь основные борозды, которые имеют малую высоту и глубину, при рождении височная доля развита лучше;

— Мозговая ткань очень богата на воду, легко развиваются отеки;

— Серое вещество плохо дифференцирована от белой.

Спинной мозг:

— Более зрелый, чем главный, с возрастом увеличивается только количество нервных клеток;

— Относительно длинный;

— Полностью заполняет спинной канал до 5-го месяца внутри-утробного развития.

Периферические нервы:

— Мало миелинизированных волокон (первыми миелинизуються афферентные волокна, затем эфферентные);

— Внутричерепные нервы миелинизуються до 3-месячного возраста;

— Большинство периферических нервов миелинизуються в возрасте до 3 лет, канатики белого вещества — до 4-7 лет.

Анализаторы:

— Зрительный — до 2-3 месячного возраста наблюдается физиологическая светобоязнь, физиологический нистагм, физиологическая дальнозоркость, большая широта аккомодации; с 6 месячного возраста ребенок различает цвета;

— Слуховой — восприятие звуков у новорожденных снижена, поскольку барабанная полость заполнена воздухом; с 2-месячного возраста ребенок дифференцирует звуки; с 7-8 мес жизни происходит координация слухового и зрительного анализаторов;

— Обонятельный — у новорожденных снижен порог чувствительности, воспринимает только сильные запахи; начиная с 4-месячного возраста ребенок дифференцирует несколько запахов;

— Вкусовой — у новорожденных шире рецепторное поле и высший порог чувствительности; с 3 мес жизни ребенок дифференцирует несколько вкусовых ощущений; тонкие вкусовые ощущения совершенствуются в младшем школьном возрасте.

Чувствительность:

— Тактильная — определяется с 7-го месяца внутриутробного периода, лучше развита на лице, подошвах, кистях;

— Температурная — высший порог чувствительности; ребенок лучше воспринимает холод;

— Болевая — развита слабо; формируется до 6-го дня после рождения, имеет самый порог;

— Глубокая (вибрационная, мышечно-суставная чувствительность, чувство давления, веса) — формируется до 2 лет жизни.

Вегетативная нервная система:

— Оба отдела функционируют с момента рождения;

— В крови новорожденных преобладает норадреналин;

— С возрастом происходит переход от генерализованных вегетативных реакций до локальных, специализированных реакций;

— С 3 — до 7-месячного возраста преобладает парасимпатическая нервная система.

Сроки развития моторики у детей грудного возраста

| Действия | Средний срок | Колебания |

| Улыбка | 5 нед | 3-6 нед |

| Гуление | 7тиж | 4-11 нед |

| Держания головы | 3 мес | 2-4 мес |

| Направленные движения рукой | 4 мес | 2,5-5,5 мес |

| Перевороты со спины на живот | 5 мес | 3,5-6,5 мес |

| Сиденья | 6 мес | 4,5-8 мес |

| Ползания | 7 мес | 5-9 мес |

| Вставание | 9 мес | 6-11 мес |

| Шествие с поддержкой | 9,5 мес | 6,5-12,5 мес |

| Стояния | 10,5 мес | 8-13 мес |

| Самостоятельное хождение | 11,5 мес | 9-14 мес |

| Произнесение слов | 10 мес | 8,5-11,5 мес |

Особенности спинномозговой жидкости у детей

| Показатели | Возраст детей | ||||

| До 14-го дня | 14 марта-го дня до 3-месячного возраста | 4-6 мес | Старше чем 6 мес | ||

| Цвет и прозрачность | Часто ксантохромна, прозрачная | Бесцветная, прозрачная | Бесцветная, прозрачная | Бесцветная, прозрачная | |

| Белок, г / л | 0,4-0,8 | 0,2-0,5 | 0,18-0,36 | 0,16-0,24 | |

| Цитоз в 1 мкл | 3/3-30/3 | 3/3-25/3 | 3/3-20/3 | 3/3-10/3 | |

| Вид клеток | Преимущественно лимфоциты, единичные нейтрофилы | Преимущественно лимфоциты | Лимфоциты | Лимфоциты | |

| Проба Панди | От + до + + | + | Редко + | — | |

| Сахар, ммоль / л | 1,7-3,9 | 2,2-3,9 | 2,2-3,9 | 2,2-4,4 | |

Навигация по записям

Источник