Лучевые симптомы и синдромы поражения легких

Большинство заболеваний легких

сопровождается уплотнением легоч-

ной ткани, т.е. снижением или отсутствием

ее воздушности. Уплотненная ткань

сильнее поглощает рентгеновское

излучение. На фоне светлого легочного

поля появляется тень или, как принято

говорить, затемнение. Положение, величина

и форма затемнения зависят, естественно,

от объема поражения. Различают несколько

типовых вариантов затемнения Если

патологический процесс захватил все

легкое, то на рентгенограмме в той или

иной степени затемнено все легочное

поле. Этот синдром обозначают термином≪обширноезатемнениелегочногополя≫.

Обнаружить

его не составляет труда — он бросается

в глаза при первом взгляде на снимок .

Однако нужно сразу же определить его

субстрат. Затемне-

ние всего легочного поля чаще всего

вызывается закупоркой главноео бронхаиателектазом соответствующего

легкого.

Ателекташрованное легкое безвоздушно,

поэтому тень его однородна.

Кроме того, оно уменьшено, поэтому

органы средостения смещены в сто рону

затемнения. Этих двух признаков

достаточно, чтобы распознать ателектаз

легкого и с помощью томографии и

фибробронхоскопии точно установить

его происхождение (опухоль главного

бронха, его повреждение,инородное

тело). Схожая картина может быть получена

после удаления легкого (пневмонэктомии),

но такой вариант ясен из анамнеза.

Другим патологическим процессом, при

котором органы средостения

смещены в сторону обширного затемнения,

является фиброторакс с

циррозом легкого. Однако при этой

патологии затемнение никогда не

бывает однородным: на его фоне различимы

участки сохранившейся ле-

гочной ткани, вздутые дольки, иногда

полости, грубые фиброзные тяжи

и т.д.

Воспалительная инфильтрация очень

редко распространяется на все легкое.

Если это все же произошло, то также

наблюдается обширное затемнение

легочного поля. Его отличают от ателектаза

не только по клинической картине, но и

по рентгенологическим симптомам. Органы

средостения при пневмонии остаются на

месте, а на фоне затемнения можно уловить

просветы бронхов, заполненных воздухом.

Наконец, очень важно указать, что

затемнение легочного поля может

быть обусловлено не только уплотнением

легочной ткани, но и жидкостью,скопившейся в плевральной полости.

При большомвыпоте затемнение

становится обширным и однородным, как

при ателектазе, но органы средостения

при этом смещены в противоположную

сторону! Как видите, столь≪лаконичному≫синдрому, как обширное затемнение

легочного поля, вполне возможно дать

морфологическую интерпретацию.

Неизмеримо чаще патологический процесс

поражает не все легкое, а только долю,

часть доли, сегмент или даже субсегмент.

На рентгенограммах обнаруживают тень,

по положению, величине и форме совпадающую

с из-

мененной долей, сегментом или субсегментом.

Этот синдром получил наименование

≪ограниченноезатемнениелегочногополя≫. Суб-

стратом его являются инфильтрация

легочной ткани (накопление любого

экссудата в альвеолах), ателектаз или

склероз легочной ткани, опухолевое

разрастание.

Обнаружив ограниченное затемнение на

рентгенограммах, нужно

прежде всего установить его топографию,

т.е. определить, какая доля, сегмент или

субсегмент уплотнен. При пневмонической

инфильтрации затемнение по размерам

соответсвует доле, имеет четкую прямую

или выпуклую книзу границу, отделяющую

ее от средней доли (междолевая плевра).

На фоне затемнения могут быть видны

просветы бронхов. Положение средостения

не изменено. Приателектазе доля

уменьшена, нижняя граница втянута, тень

однородна, а средостение слегка смещено

в сторону затемнения. Припневмосклерозе

доля также уменьшена, а средостение

перетянуто в ее сторону, но затемне-

ние неоднородно: на его фоне видны

просветления, соответствующие вздутым

участкам сохранившейся легочной ткани

или полостям, а также переплетающиеся

темные полоски фиброзной ткани. В

отличие от ателектаза проходимость

бронхов сохранена, что прекрасно

отображается на томограммах.

Приведенные соображения по дифференциальной

диагностике пол-

ностью относятся к внутридолевым

сегментарным патологическим процессам.

Однако чем меньше объем поражения, тем

обычно труднее разгадать его природу.

Наиболее общие соображения здесь

таковы. Пневмоническая итуберкулезная

инфильтрация имеет вид разлитых или

очаговых затемнений с нерезкими

очертаниями Обопухолевом разрастаниисвидетельствует более или менее

отграниченная тень с неровными контурами.

В ней не прослеживаются просветы

бронхов, могут быть видны увеличенные

лимфатические узлы в корне легкого.

Уплотнение, обусловленное крупныминфарктом легкого, дает треугольную

тень, основанием примыкающую к грудной

стенке или междолевой границе. Конечно,

диагностике инфаркта помогают такие

факты, как наличие явного источника

тромбоэмболии (например, тромбофлебит

нижней конечности), боли в груди, одышка,

кровохарканье, перегрузка правых

отделов сердца, выявляемые при

электрокардиографи и.

Ограниченное затемнение части

легочного поля может быть обусловленодиафрагмальной грыжей, т.е. выходом

органов брюшной полости в грудную

полость через дефект в диафрагме. В

этом случае затемнение неотделимо от

контура диафрагмы, резко отграничено

от легочной ткани. Если в составе грыжи

находятся часть желудка или кишечные

петли, то затемнение неоднородно из-за

наличия просветлений, обусловленных

скоплениями газа в этих органах

В особый синдром круглой тени в

легочном поле выделяют ограниченные

затемнения легочного поля, при которых

тень патологического образования на

снимках во всех проекциях имеет форму

круга, полукруга или овала диаметром

более I см . Такую тень обусловливает

фокус поражения шаровидной или овоидной

формы. Субстратом могут бытьэозинофильный

инфильтрат, туберкулезный инфильтрат

или тубер-

Дифференциальная диагностика одиночных

и множественных круг-

лых теней в легких иногда затруднена.

В этих случаях важную роль игра-

ют данные анамнеза и клиническая картина

заболевания (например, при пневмонии,

инфаркте легкого, метастатических

опухолях).

Закрытая киста определяется как

тень круглой или овоидной

формы, резко отграниченная от окружающей

легочной ткани

Контуры ее четкие,дугообразные. Тень

абсолютно однородна, если не произошло

отложения извести в стенке или фиброзной

капсуле кисты при эхинококке (выявление

этих краевых кальцинации упрощает

диагностику). При КТ киста сразу выдает

себя,

так как, по данным денситометрии,

содержимым ее оказывается жидкость.

Просветление легочного поля или его

части

В случае возникновения пневмоторакса

на фоне просветления нет легочного

рисунка и виден край спавшегося легкого.

При малокровии легочный рисунок обеднен,

заметны лишь тонкие сосудистые веточки.

Эмфизема характеризуется усилением

легочного рисунка за счет расширения

ветвей легочной артерии.

Двустороннее диффузное повышение

прозрачности легочных полей наблюдается

при эмфиземе легких. В случае выраженной

эмфиземы наблюдается характерная

картина. Легочные поля увеличены,

диафрагма уплощена и расположена низко.

Подвижность диафрагмы уменьшена.

Прозрачность легочных полей при вдохе

и выдохе меняется мало. Крупныеветви

легочной артерии (долевые, сегментарные

артерии) расширены,но затем вдруг калибр

их уменьшается(≪скачоккалибра≫),

отчего корнилегких кажутся как

бы обрубленными. Грудина выстоит

кпереди, а позадигрудинное пространство

увеличено. Сердце небольших размеров,что

связано с уменьшением притока крови в

него. Вследствие легочнойгипертензии

сокращения правого желудочка усилены.

Изменения легочного рисунка —

синдром, часто наблюдающийся при

заболеваниях легких. Нередко он

сочетается с нарушением структуры

корня легкого.

Анализ рисунка целесообразно начинать

с оценки изображения корней

легких. Тень корня левого легкого

локализуется несколько выше тени

правого корня. В изображении каждого

корня можно различить тени артерий и

светлые полосы, соответствующие крупным

бронхам В случае

полнокровия легких и застоя крови в

них калибр сосудов в корнях увеличивается.

При фиброзе клетчатки в воротах легкого

тень корня становится малодифференцированной,

в ней уже не удается проследить очертания

отдельных анатомических элементов.

Наружный контур корня неровный, иногда

выпуклый в сторону легочного поля. При

увеличении бронхопульмональных

лимфатических узлов в корне вырисовываются

округлые образования с наружными

дугообразными контурами.

Из многообразных вариантов изменений

легочного рисунка особую

роль играют два: его усиление и деформация.

Под усилением рисунка понимают

увеличение числа элементов на единицу

площади легочного поля и объема самих

элементов. Классическим примером служит

застойное полнокровие легких,Деформация

рисунка — изменение нормального

положения элементов рисунка и их формы.

При этом меняется направление тени

сосудов, местами эти тени имеют неровные

очертания, расширяются к периферии

(вследствие инфильтрации или фиброза

периваскулярной ткани). Подобные

изменения могут определяться на

ограниченной территории и тогда чаше

всего являются результатом перенесенного

воспалительного процесса.

К диффузным (диссеминированным)

поражениям легких относят патоло-

гические состояния, при которых в обоих

легких наблюдаются распространенные

изменения в виде рассеяния очагов,

увеличения объема интерстициальной

ткани или сочетания этих процессов.

При диссеминированном очаговом

поражении на рентгенограммах на-

блюдается рассеяние множественных

очагов в обоих легких

46 лучевые симптомы повреждения легких

и диафрагмы Повреждения легких и

диафрагмы

При острой закрытой или открытой

травме грудной клетки и легких все

пострадавшие нуждаются в лучевом

исследовании.

Переломы ребер, сопровождающиеся

смещением отломков, легко обна-

руживают на снимках. В отсутствие

смещения распознаванию переломов

помогает выявление параплевральной

гематомы, а также тонкой линии перелома

на прицельных рентгенограммах,

произведенных соответственно болевой

точке. Достаточно четко определяются

переломы грудины, ключиц

и позвонков. Обычно наблюдаются

компрессионные переломы тел позвонков

с различной степенью их клиновидной

деформации.

Как при открытой, так и при закрытой

травме грудной клетки может

быть нарушена целость легкого (его

разрыв).

Патогномоничным признаком разрыва

легкого является скопление газа в

плевральной полости — пневмоторакс

илинепосредственно в

легочной паренхиме в виде полости —≪травматическаякиста*.

При одновременном повреждении плевры

газ из плевральной полости

поступает в мягкие ткани грудной стенки.

На фоне этих тканей и легочных полей

на снимках появляется своеобразный

≪перистый≫рисунок — результат расслоения

мышечных волокон газом. Кроме того, газ

по интерстициальному пространству

легкого может проникнуть в медиастинальную

клетчатку, что на рентгенограммах

проявляется в виде эмфиземы средостения.

Непосредственно в легочной ткани могут

выделяться разные по интен-

сивности, форме и протяженности участки

уплотнения. Они представляют собой

зону пропитывания паренхимы кровью,

очаги отека, субсегментарных и дольковых

ателектазов. Иногда кровоизлияния в

легочную ткань проявляются в виде

множественных мелких очагов или,

наоборот, одиночной округлой гематомы

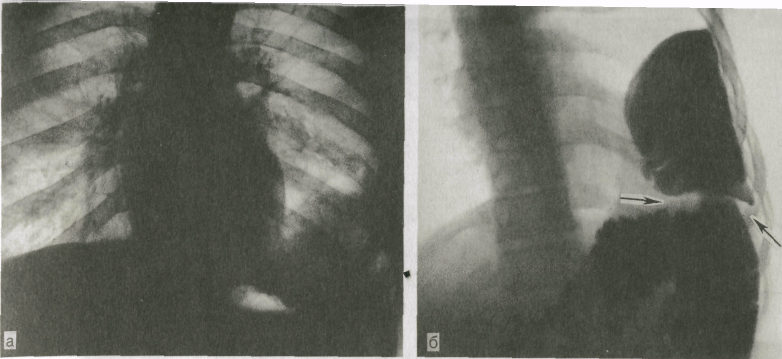

Нарушение целости плевры сопровождается

кровоизлиянием. В большинстве случаев

кровь скапливается в плевральной

полости, обусловливая картину гемоторакса

.При горизонтальном положении

пострадавшего гемоторакс вызывает

общее понижение прозрачности

легочного поля, а при вертикальном —

затемнение в его наружном и

нижнем отделах с косой верхней границей.

Одновременное попадание

в плевральную полость воздуха (при

открытой травме) или газа из лег-

кого (при разрыве легкого) обусловливает

типичную картину гемо-

пневмоторакса, при котором верхний

уровень жидкости в любых поло-

жениях тела остается горизонтальным.

Ранение диафрагмы сопровождается

высоким положением ее поврежденной

половины и ограничением двигательной

функции. В случае пролапса органов

брюшной полости через дефект в диафрагме

рентгенолог обнаруживаетв грудной

полости необычное образование,

отграниченное от легочнойткани и

примыкающее к грудобрюшной преграде

(травматическая диафрагмальная грыжа).

Если в грудную полость проникли петликишечника, то это образование состоит

как бы из скоплений газа,разделенных

узкими перегородками.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Лучевая диагностика

повреждений и заболеваний легких очень

трудна. Не случайно даже сформулирован

афоризм: «Ох, нелегкие эти легкие!».

Сотни болезней в разных фазах своего

развития создают многообразные

рентгенологические и радионуклидные

картины, и их бесконечные вариации

кажутся порой неповторимыми. Тем не

менее опытный врач, опираясь на результаты

изучения анамнеза и клинической картины,

знание нормальной и патологической

анатомии, с завидной легкостью разбирается

в типовых ситуациях и приходит к

правильному заключению. Это происходит

потому, что он научился определять

морфологический субстрат рентгенологических

симптомов. Конечно, рентгенологических

признаков легочной патологии множество,

но среди них выделяются три главных:

затемнение легочного поля или его части,

просветление легочного поля или его

части, изменения легочного и корневого

рисунка.

Затемнение легочного поля или его части

Большинство

заболеваний легких сопровождается

уплотнением легочной ткани, т.е.

снижением или отсутствием ее воздушности.

Уплотненная ткань сильнее поглощает

рентгеновское излучение. На фоне светлого

легочного поля появляется тень или,

как принято говорить, затемнение.

Положение, величина и форма затемнения

зависят, естественно, от объема поражения.

Различают несколько типовых вариантов

затемнения.

Если

патологический процесс захватил все

легкое, то на рентгенограмме в той

или иной степени затемнено все легочное

поле. Этот синдром обозначают термином

«обширное

затемнение легочного поля». Обнаружить

его не составляет труда — он бросается

в глаза при первом взгляде на снимок

(рис. III.

12). Однако нужно сразу же определить его

субстрат. Затемнение всего легочного

поля чаще всего вызывается закупоркой

главного бронха и

ателектазом

соответствующего легкого.

Ателектазированное

легкое безвоздушно,

поэтому тень его однородна. Кроме того,

оно уменьшено, поэтому органы средостения

смещены в сторону затемнения. Этих двух

признаков достаточно, чтобы распознать

ателектаз легкого и с помощью

томографии и фибробронхоскопии точно

установить его происхождение (опухоль

главного бронха, его повреждение,

инородное тело). Схожая картина может

быть получена после удаления легкого

(пневмонэктомии), но такой вариант ясен

из анамнеза.

Другим патологическим

процессом, при котором органы средостения

смещены в сторону обширного затемнения,

является фиброторакс

с циррозом легкого. Однако

при этой патологии затемнение никогда

не бывает однородным: на его фоне

различимы участки сохранившейся

легочной ткани, вздутые дольки, иногда

полости, грубые .фиброзные тяжи и т.д.

Воспалительная

инфильтрация очень

редко распространяется на все легкое.

Если это все же произошло, то также

наблюдается обширное затемнение

легочного поля. Его отличают от ателектаза

не только по клинической картине, но и

по рентгенологическим симптомам. Органы

средостения при пневмонии остаются на

месте, а на фоне затемнения можно уловить

просветы бронхов, заполненных

воздухом.

Н аконец,

аконец,

очень важно указать, что затемнение

легочного поля может быть обусловлено

не только уплотнением легочной ткани,

но ижидкостью,

скопившейся в плевральной полости. При

большом выпоте

затемнение

становится обширным и однородным,

как при ателектазе, но органы средостения

при этом смещены в противоположную

сторону!

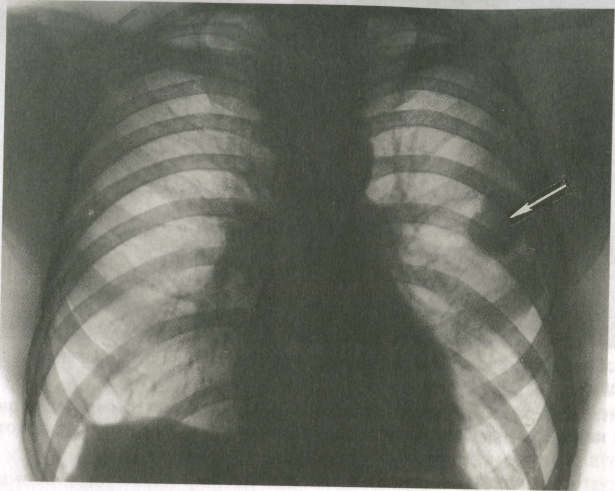

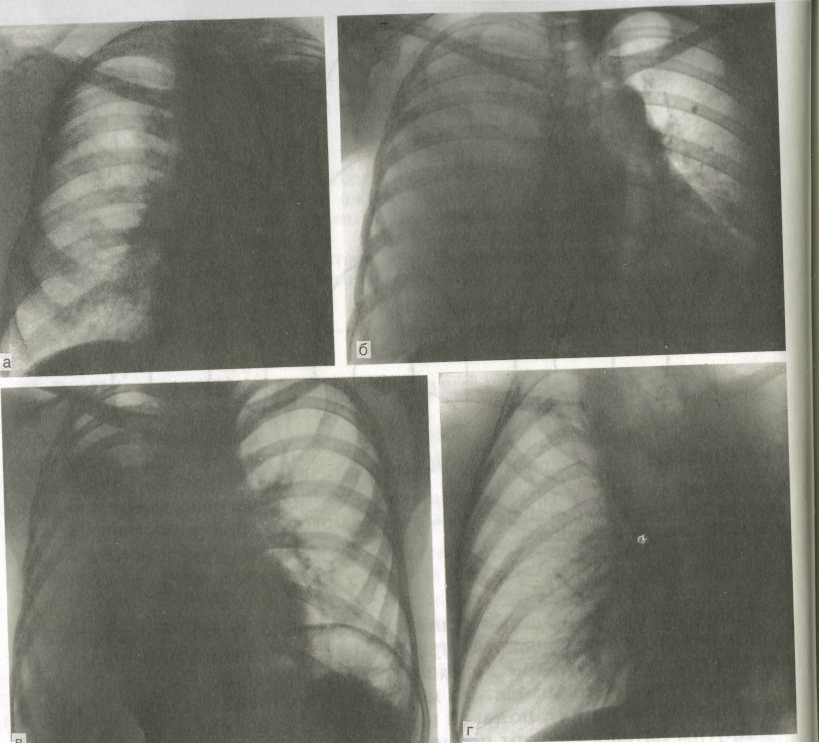

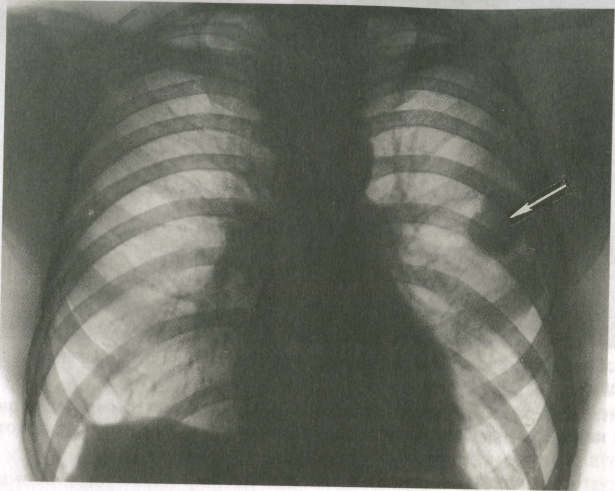

Рис. III.

12. Обширное

(тотальное) затемнение легочного поля

при разных патологических состояниях.

а — ателектаз

левого легкого; б — правосторонний

выпотной плеврит; в — воспаление

правого легкого; г — фиброторакс при

циррозе левого легкого.

Как видите, столь

«лаконичному» синдрому, как обширное

затемнение легочного поля, вполне

возможно дать морфологическую

интерпретацию.

Неизмеримо чаще

патологический процесс поражает не все

легкое, а только долю, часть доли, сегмент

или даже субсегмент. На рентгенограммах

обнаруживают тень, по положению, величине

и форме совпадающую с измененной

долей, сегментом или субсегментом. Этот

синдром получил наименование

«ограниченное

затемнение легочного поля» (см.

рис. III.

11). Субстратом его являются инфильтрация

легочной ткани (накопление любого

экссудата в альвеолах), ателектаз

или склероз легочной ткани, опухолевое

разрастание.

Обнаружив

ограниченное затемнение на рентгенограммах,

нужно прежде всего установить его

топографию, т.е. определить, какая доля,

сегмент или субсегмент уплотнен.

Задача по существу простая, если имеются

снимки в двух проекциях, поскольку

каждая доля и каждый сегмент занимают

определенное место в грудной полости

(см. рис. III.3).

Р ис.13.Ограниченное

ис.13.Ограниченное

затемнение правого легочного поля при

поражении верхней доли.

а — воспаление;

б — ателектаз; в — цирроз.

Сложнее установить

субстрат затемнения. Разумеется, данные

анамнеза, результаты клинического

и лабораторного исследований нередко

проливают свет на природу уплотнения

легочной ткани. Однако, учитывая

клинические сведения, рентгенолог

всегда составляет собственное мнение,

руководствуясь рядом соображений. Их

удобно перечислить на примере поражения

верхней доли правого легкого. На рис.

13 представлены симптомы наиболее часто

выявленных патологических состояний

этой доли.

При пневмонической

инфильтрации затемнение

по размерам соответствует доле, имеет

четкую прямую или выпуклую книзу границу,

отделяющую ее от средней доли

(междолевая плевра). На фоне затемнения

могут быть видны просветы бронхов.

Положение средостения не изменено. При

ателектазе

доля уменьшена,

нижняя граница втянута, тень однородна,

а средостение слегка смещено в сторону

затемнения. При пневмосклерозе

доля также

уменьшена, а средостение перетянуто в

ее сторону, но затемнение неоднородно:

на его фоне видны просветления,

соответствующие вздутым участкам

сохранившейся легочной ткани или

полостям, а также переплетающиеся

темные полоски фиброзной ткани. В отличие

от ателектаза проходимость бронхов

сохранена, что прекрасно отображается

на томограммах.

Приведенные

соображения по дифференциальной

диагностике полностью относятся к

внутридолевым сегментарным патологическим

процессам. Однако чем меньше объем

поражения, тем обычно труднее разгадать

его природу. Наиболее общие соображения

здесь таковы. Пневмоническая

и туберкулезная инфильтрация имеет

вид разлитых или очаговых затемнений

с нерезкими очертаниями. Об опухолевом

разрастании свидетельствует

более или менее отграниченная тень с

неровными контурами. В ней не

прослеживаются просветы бронхов, могут

быть видны увеличенные лимфатические

узлы в корне легкого. Уплотнение,

обусловленное крупным инфарктом

легкого, дает

треугольную тень, основанием примыкающую

к грудной стенке или междолевой границе.

Конечно, диагностике инфаркта помогают

такие факты, как наличие явного источника

тромбоэмболии (например, тромбофлебит

нижней конечности), боли в груди, одышка,

кровохарканье, перегрузка правых отделов

сердца, выявляемые при электрокардиографии.

Читателю, вероятно,

уже известно, что затемнение части

легочного поля совсем не обязательно

связано с уплотнением легочной ткани:

опухоль, растущая из ребра или плевры,

плевральная шварта и плевральный выпот

также вызовут затемнение легочного

поля, поскольку они тоже поглощают

большое количество рентгеновского

излучения. Однако с помощью рентгенограмм

в разных проекциях и тем более компьютерных

томограмм всегда можно установить

краевую локализацию поражения, вне

легочной ткани.

О граниченное

граниченное

затемнениечасти

легочного поля может быть обусловлено

диафрагмальной

грыжей, т.е.

выходом органов брюшной полости в

грудную полость через дефект в диафрагме.

В этом случае затемнение неотделимо от

контура диафрагмы, резко отграничено

от легочной ткани. Если в составе грыжи

находятся часть желудка или кишечные

петли, то затемнение неоднородно

из-за наличия просветлений, обусловленных

скоплениями газа в этих органах (рис

14). Все сомнения устраняет исследование,

проведенное после приема больным

бариевой взвеси, которая последовательно

заполняет желудок и кишечник. В этом

случае на снимке видно, какая часть

пищеварительного канала находится в

составе грыжи, и можно установить

локализацию грыжевых ворот.

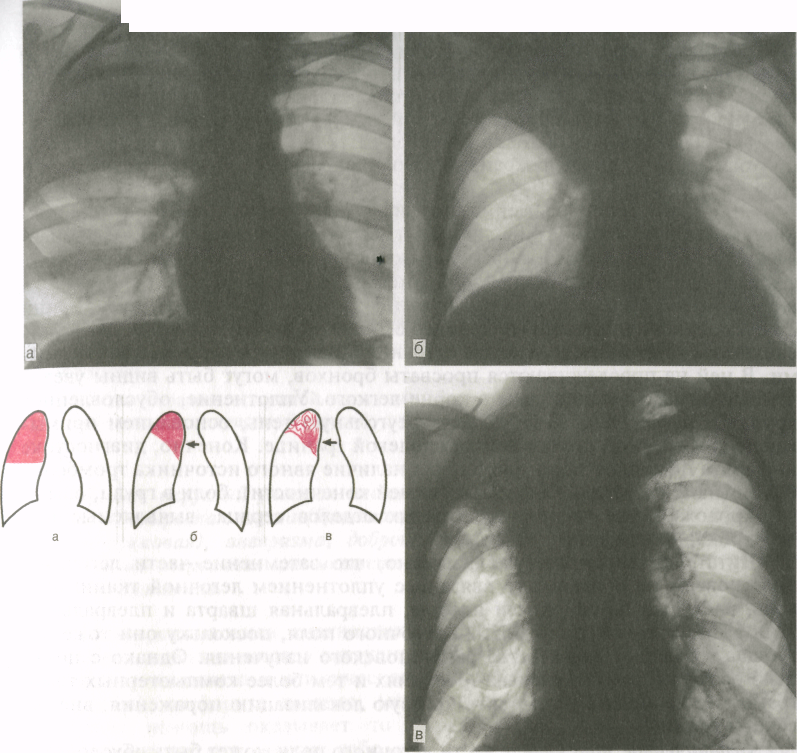

Рис. III.

14. Левосторонняя

диафрагмальная грыжа, содержащая левый

изгиб толстой кишки.

а — рентгенограмма

в прямой проекции; б — рентгенограмма

после заполнения толстой кишки контрастной

массой: стрелками указаны грыжевые

ворота.

В особый синдром

круглой тени

в легочном поле выделяют

ограниченные затемнения легочного

поля, при которых тень патологического

образования на снимках во всех

проекциях имеет форму круга, полукруга

или овала диаметром более 1 см. Такую

тень обусловливает фокус поражения

шаровидной или овоидной формы. Субстратом

могут быть эозинофильный

инфильтрат, туберкулезный инфильтрат

или туберкулема, округлый участок

пневмонической инфильтрации, инфаркт

легкого, закрытая киста (бронхиальная,

ретенционная, эхинококковая,

аль-веококковая), аневризма, доброкачественная

опухоль, злокачественная опухоль

(первичная или метастатическая) и многие

другие патологические состояния.

Дифференциальная

диагностика одиночных и множественных

круглых теней в легких иногда

затруднена. В этих случаях важную роль

играют данные анамнеза и клиническая

картина заболевания (например, при

пневмонии, инфаркте легкого, метастатических

опухолях). Кроме того, большую помощь

оказывает то обстоятельство, что многие

заболевания, при которых на

рентгенограмме видны круглые тени,

встречаются редко. «Что часто, то часто,

а что редко, то редко»,— любят повторять

старые рентгенологи. Практически

приходится различать главным образом

закрытые кисты, туберкулемы и опухоли

легких.

З акрытая

акрытая

кистаопределяется

как тень круглой или овоидной формы,

резко отграниченная от окружающей

легочной ткани (рис. 16). Контуры ее четкие,

дугообразные.

Рис. 16. Синдром

круглой тени в легочном поле. Закрытая

эхинококковая киста в левом легком

(указана стрелками).

Тень абсолютно

фиброзной капсуле кисты при эхинококке

(выявление этих краевых кальцинации

упрощает диагностику). При КТ киста

сразу выдает себя, так как, по данным

денситометрии, содержимым ее оказывается

жидкость.

Дифференцирование

туберкулемы,

доброкачественной опухоли и

ракового

узла облегчается,

если имеются рентгенограммы,

выполненные ранее, поскольку можно

установить темп роста образования. В

противном случае может возникнуть

необходимость в трансторакальной

пункционной биопсии, поскольку

рентгенологическая картина при этих

патологических состояниях может

быть очень схожей. Однако существуют и

надежные опорные пункты для

рентгенологической дифференциальной

диагностики. Из доброкачественных

опухолей легкого наиболее часто

наблюдается гамартома.

Она, так же

как туберкулема и рак, дает на

рентгенограмме округлую тень с

резкими и не совсем ровными очертаниями,

но ее легко распознать, если в глубине

узла имеются известковые или костные

включения. Признаками туберкулемы в

известной степени можно считать

туберкулезные очаги вокруг нее или в

других отделах легких, а также наличие

щелевидной полости в том месте, где в

туберкулему входит дренирующий бронх.

О первичном

раке легкого свидетельствуют

быстрый рост, появление узких полосок

лимфангита к периферии от узла и в

направлении корня легкого, увеличение

лимфатических узлов в корне (подробнее

см. ниже). При обнаружении в легком

одиночного

шаровидного образования рекомендуется

применять следующую диагностическую

программу.

Своеобразной

формой затемнения является кольцевидная

тень в легочном поле

— рентгенологическое отображение

полости содержащей газ или газ и жидкость.

Обязательным требованием д. выделения

такого синдрома служит замкнутость

кольца на

рентген граммах в разных проекциях.

Дело в том, что на снимке в какой-либо

одной проекции пересекающиеся тени

сосудов могут напоминать кольцо. Иногда

кольцевидные фигуры на снимке в одной

проекции могут быть образованы костными

мостиками между ребрами.

С учетом анамнеза

и клинической картины, результатов

анализа состяния полости и окружающей

ее легочной ткани необходимо определить

и патологоанатомический субстрат

рентгенологического синдрома. Одиночная

врожденная киста обусловливает

на снимках тонкую кольцевидную теп

расположенную на фоне неизмененной

легочной ткани. Множественные

врожденные кисты, наслаиваясь

друг на друга, создают характерную

картину «мыльных пузырей».

Полость абсцесса

содержит

газ и жидкость; в ней виден характерный

горизонтальный уровень жидкости.

Стенки абсцесса толстые, а в окружающей

легочной ткани расположена зона

инфильтрации с нерезкими расплывчатыми

очертаниями. Свежая

туберкулезная каверна имеет

вид кольцевидной тени, вокруг которой

разбросаны туберкулезные очаги или

расположен пояс уплотненной легочной

ткани. Внутренний контур полости вначале

неровный, бухтообразный, затем становится

гладким. Размеры каверны колеблются от

нескольких миллиметров до нескольких

сантиметров. Периферический

рак легкого

отнюдь не редко дает симптом полости.

В результате распада некротизированной

опухолевой ткани в нем возникает одна

или несколько полостей с фестончатыми

краями. По мере отторжения некротических

масс полость может стать округлой с

ровными очертаниями, но всегда хотя бы

на ограниченном участке остается

бугристая масса на стенке полости.

Наружные контуры полости неровные и

сравнительно резко отграничены от

окружающей легочной ткани.

Наиболее часто

наблюдающимся видом затемнений являются

очаговые

тени (рис.

III.

18). Этим термином обозначают округлые

или неправильной формы теневые

образования, размеры которых варьируют

от 0,5 мм до 1 см. Условно

принято считать очаги до 2 мм милиарными,

от 2 до 4 мм мелкими, от 4 до 8 мм средними

и от 8 до 12 мм крупными. Заметим

лишь, что одиночный круглый очаг размером

более 1 см обычно относят к синдрому

круглой тени в легочном поле.

Число очаговых

теней может быть разным. В одних случаях

это одиночное образование, в других

— группа рядом расположенных очагов.

Иногда имеется множество очагов. Если

они охватывают довольно значительную

область, но не большую, чем верхушка

легкого и два прилежащих межреберья на

прямой рентгенограмме, говорят об

ограниченной диссеминации. Большее по

территории рассеяние очагов именуют

распространенной диссеминацией.

Встречаются, наконец, случаи диффузной

диссеминации, когда очаги густо усеивают

оба легких.

При анализе

рентгенограмм следует прежде всего

учитывать локализацию очагов.

Расположение их в верхушках и наружных

отделах подключичной зоны в большинстве

случаев указывает на туберкулезную

природу заболевания — очаговый

туберкулез легких.

Наличие очагов в средних и нижних отделах

легких характерно для очаговой

пневмонии. С

особой тщательностью необходимо

анализировать контуры и структуру

очагов, а также легочный фон вокруг них.

Нерезкие очертания очагов — признак

активного воспалительного процесса.

Об э том

том

же свидетельствуют усиленный рисунок

в той же зоне и склонность очагов к

слиянию.

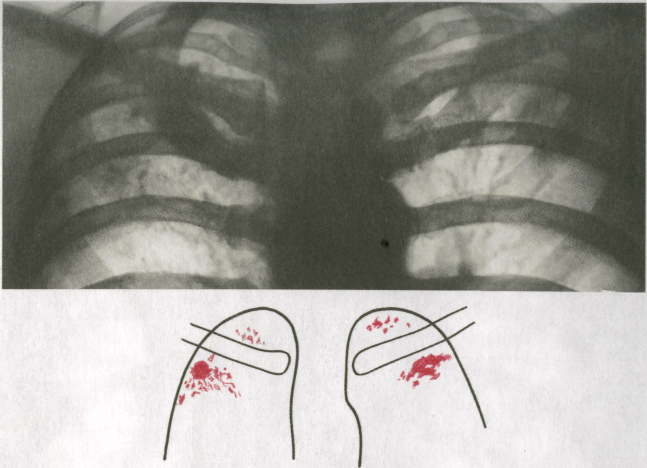

Рис.18.

Рентгенограмма

верхних отделов легких и схема к ней. В

верхушках и наружных частях первых

межреберий видны множественные очаги

разной плотности, местами сливающиеся.

Очаговый туберкулез в фазе инфильтрации.

Плотные четко

очерченные очаги — свидетельство

гранулематозного или же затихшего

воспалительного поражения. Часть

туберкулезных очагов в неактивную

фазу заболевания обызвествляется.

Обычно диагностика

и установление природы очаговых

образований в легких при должном внимании

к клиническим данным больших трудностей

не вызывают. Сложности возникают главным

образом при диффузных диссеминациях

(см. далее). Как правило, решение выносят

на основании результатов анализа

обзорных рентгенограмм легких, но при

наличии клинических признаков

активности туберкулезного процесса

или тесно сгруппированных очагов

целесообразно выполнить томографию с

целью выявления полостей, невидимых

на обзорных снимках.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник