Лечение синдрома веста у детей в москве

Синдром Веста — возрастзависимый эпилептический синдром, характеризующийся: особым типом эпилептических припадков (инфантильные спазмы), специфическим вариантом изменений на ЭЭГ (гипсаритмия) и задержкой психомоторного развития..

Следует заметить, что один из самых распространенных смысловых аналогов синдрома Веста – “инфантмльные спазмы” — отнюдь не является его синонимом. Дело в том, что инфантильные спазмы — это тип эпилептических приступов, представляющих собой массивные миоклонические и(или) тонические, про- и(или) ретропульсивные, симметричные и(или) асимметричные, серийные и(или) изолированные спазмы аксиальной и конечностной мускулатуры. Помимо синдрома Веста, они могут наблюдаться и при других возрастзависимых эпилептических энцефалопатиях: ранней миоклонической энцефалопатии, синдроме Отахары и синдроме Леннокса—Гасто. Таким образом, термин “инфантильные спазмы” не отображает нозологическую принадлежность заболевания, свидетельствуя лишь о доминирующем характере припадков.

Современные представления об этиологии синдрома Веста базируются на концептуальном разделении этого заболевания на симптоматические и криптогенные формы, причем удельный вес первых неуклонно увеличивается с течением времени и в настоящее время, по данным различных авторов, достигает от 70 до 95 %. Смысл разделения симптоматических и криптогенных форм кроется прежде всего в значительной прогностической разнице между этими двумя этиопатогенетическими формами заболевания.

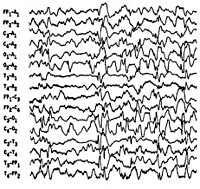

Основным (но не единственным) ЭЭГ-паттерном синдрома Веста является гипсаритмия. Данный нейрофизиологический феномен был впервые описан F. Gibbs и Е. Gibbs в 1952 г., и во избежание самостоятельных трактовок его проявлений мы считаем целесообразным привести буквальный и даже подстрочный перевод оригинального авторского описания: “…редкие высокоамплитудные спайки и медленные волны. Эти спайки периодически варьируют и по амплитуде, и по продолжительности. В определенный момент они могут быть фокальными и сразу же, несколько секунд спустя, приобретать мультифокальный характер; изредка спайки генерализуются, однако никогда не выглядят симметричными и не характеризуются ритмичными повторениями. Указанные нарушения практически постоянны во времени и в большинстве случаев проявляются и в состоянии сна, и при бодрствовании…”. Цитируя Hrachovy, можно сказать, что гипсаритмия — это хаос и анархия на ЭЭГ. Продолжая тему литературных сравнений и переходя при этом от социально-политических аналогий к природоведческим, отметим, что гипсаритмия подобна бушующему океану, когда мачта уже срублена, а волны уже потеряли какое-либо мыслимое направление, превратившись в один клокочущий водоворот.

Для диагностики синдрома Веста, после сбора анамнеза, проводят неврологический осмотр, электроэнцефалографию, магнитно-резонансную томографию, вызванные потенциалы, транскраниальную магнитную стимуляцию.

Комментарии профессора Р.Ф.Гимранова.

«Это очень серьезная проблема в эпилептологии и до конца вопросы терапии не решены. Часто у таких детей препараты не дают желаемого эффекта. Ми кроме АЭП используем прямые воздействия на эпилептические очаги и часто получаем хорошие результаты. Так же у таких детей мы проводим терапию направленую на устранение различных видов задержек развития.

ПЕРЕЙТИ К СПИСКУ ВСЕХ НОВОСТЕЙ

Источник

Если у вас совпадает больше 80% перечисленных симптомов, то настоятельно рекомендуем вам обратиться к врачу за консультацией.

Лечение синдром веста в Москве:

Приемы и консультации

Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный

1 980 руб.

Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный

1 870 руб.

Прием врача-невролога к.м.н., первичный

2 200 руб.

Прием врача-невролога к.м.н., повторный

1 980 руб.

Прием врача-невролога д.м.н., первичный

2 750 руб.

Прием врача-невролога д.м.н., повторный

2 420 руб.

Прием врача-гирудотерапевта

1 980 руб.

Манипуляции

Гирудотерапия до 5 пиявок

2 590 руб.

Гирудотерапия за 1 дополнительную пиявку

260 руб.

Кинезиотейпирование – 1 зона

1 030 руб.

Точную стоимость услуг сети клиник «Доктор рядом» можно узнать по телефону +7(495) 308-03-88 или в регистратуре.

Врачи, которые лечат болезнь синдром веста

Мы используем файлы cookies и пользовательские данные: тип устройств, ОС, геолокация, время, браузер и действия пользователя для улучшения работы сервисов нашего сайта. Мы предполагаем, что, если вы продолжаете использовать наш сайт, вы согласны с использованием нами файлов cookies. Вы всегда можете изменить настройки своего интернет-браузера и отказаться от сохранения файлов cookies на нашем сайте. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Источник

Синдром Веста — серийные спастические сокращения в отдельных мышечных группах или генерализованного характера, протекающие на фоне задержки нейропсихического развития и сопровождающиеся гипсаритмическим ЭЭГ-паттерном. Манифестирует в возрасте до 4-х лет, преимущественно на 1-ом году жизни. В большинстве случаев имеет симптоматический характер. Диагностика синдрома основана на клинических данных и результатах ЭЭГ. Для выявления основной патологии необходимы КТ или МРТ, ПЭТ головного мозга, консультация генетика, нейрохирурга. Лечение возможно противоэпилептическими препаратами, стероидами (АКТГ, преднизолон), вигабатрином. По показаниям решается вопрос о хирургическом лечении (каллозотомия, удаление патологического очага).

Общие сведения

Синдром Веста носит название по имени врача, наблюдавшего его проявления у своего ребенка и впервые описавшего его в 1841 г. В связи с манифестацией синдрома в раннем возрасте и протеканием судорог по типу серии отдельных спазмов, пароксизмы, характеризующие синдром Веста, получили название инфантильные спазмы. Первоначально заболевание относили к генерализованной эпилепсии. В 1952 г. был изучен специфический гипсаритмический ЭЭГ-паттерн, патогномоничный для этой формы эпилепсии и характеризующийся медленноволновой асинхронной активностью с беспорядочными спайками высокой амплитуды. В 1964 г. специалистами в области неврологии синдром Веста был выделен в качестве отдельной нозологии.

Внедрение в неврологическую практику нейровизуализации позволило определить наличие у пациентов очаговых поражений вещества мозга. Это заставило неврологов пересмотреть свои взгляды на синдром Веста как на генерализованную эпилепсию и отнести его в ряд эпилептических энцефалопатий. В 1984 г. был выявлена эволюция эпилептической формы энцефалопатии от ее раннего варианта в синдром Веста, а с течением времени в синдром Леннокса-Гасто.

В настоящее время синдром Веста занимает около 2% от всех случаев эпилепсии у детей и примерно четверть младенческой эпилепсии. Распространенность составляет, по различным источникам, от 2 до 4,5 случаев на 10 тыс. новорожденных. Несколько чаще заболевают мальчики (60%). 90% случаев манифестации синдрома приходится на 1-й год жизни, с пиком в возрасте от 4 до 6 мес. Как правило, к возрасту 3-х лет мышечные спазмы проходят или трансформируются в иные формы эпилепсии.

Синдром Веста

Причины синдрома Веста

В подавляющем большинстве случаев синдром Веста носит симптоматический характер. Он может возникать вследствие перенесенных внутриутробных инфекций (цитомегалии, герпетической инфекции), постнатального энцефалита, гипоксии плода, преждевременных родов, внутричерепной родовой травмы, асфиксии новорожденного, постнатальной ишемии вследствие позднего пережатия пуповины. Синдром Веста может являться следствием аномалий строения головного мозга: септальной дисплазии, гемимегалоэнцефалии, агенезии мозолистого тела и пр. В ряде случаев инфантильные спазмы выступают симптомом факоматозов (синдрома недержания пигмента, туберозного склероза, нейрофиброматоза), точечных генных мутаций или хромосомных аберраций (в т. ч. синдрома Дауна). В литературе упоминаются случаи фенилкетонурии с инфантильными спазмами.

В 9-15% синдром Веста является идиопатическим или криптогенным, т. е. его первопричина не установлена или не очевидна. Зачастую при этом прослеживается наличие случаев фибрильных судорог или эпиприступов в семейном анамнезе больного ребенка, т. е. имеет место наследственная предрасположенность. Ряд исследователей указывают, что фактором, провоцирующим синдром Веста, может выступать вакцинация, в частности введение АКДС. Это может быть связано с совпадением сроков вакцинации и возраста типичного дебюта синдрома. Однако достоверные данные, подтверждающие провоцирующую роль вакцин, пока не получены.

Патогенетические механизмы возникновения инфантильных спазмов являются предметом изучения. Существует несколько гипотез. Одна из них связывает синдром Веста с расстройством функционирования серотонинергических нейронов. Действительно, у пациентов наблюдается понижение уровня серотонина и его метаболитов. Но пока неизвестно, является оно первичным или вторичным. Обсуждалась также иммунологическая теория, связывающая синдром Веста с увеличением количества активированных В-клеток. Положительный лечебный эффект АКТГ лег в основу гипотезы о сбоях в системе «мозг-надпочечники». Отдельные исследователи предполагают, что в основе синдрома лежит избыточное количество (гиперэкспрессия) возбуждающих синапсов и проводящих коллатералей, формирующих повышенную возбудимость коры. Асинхронность ЭЭГ-паттерна они связывают с физиологичным для этого возрастного периода недостатком миелина. По мере созревания мозга происходит уменьшение его возбудимости и нарастание миелинизации, что объясняет дальнейшее исчезновение пароксизмов или их трансформацию в синдром Леннокса-Гасто.

Симптомы синдрома Веста

Как правило, симптом Веста дебютирует на первом году жизни. В отдельных случаях его манифестация происходит в более старшем возрасте, однако не позже 4-х лет. Основу клиники составляют серийные мышечные спазмы и нарушение психомоторного развития. Первые пароксизмы зачастую появляются на фоне уже существующей задержки психомоторного развития (ЗПР), но в 1/3 случаев возникают у первично здоровых детей. Отклонения в нейропсихологическом развитии наиболее часто проявляются снижением и выпадением хватательного рефлекса, аксональной гипотонией. Возможно отсутствие слежения глазами за предметами и расстройство фиксации взора, что является прогностически неблагоприятным критерием.

Мышечные спазмы носят внезапный симметричный и кратковременный характер. Типична их серийность, при этом интервал между следующими друг за другом спазмами длится не менее 1 минуты. Обычно наблюдается возрастание интенсивности спазмов в начале пароксизма и ее спад в конце. Число спазмов, происходящих за сутки, варьирует от единиц до сотен. Наиболее часто возникновение инфантильных спазмов происходит в период засыпания или сразу после сна. Провоцировать пароксизм способны резкие громкие звуки и тактильная стимуляция.

Семиотика пароксизмов, которыми сопровождается синдром Веста, зависит от того, какая мышечная группа сокращается — экстензорная (разгибательная) или флексорная (сгибательная). По этому признаку спазмы классифицируют на экстензорные, флексорные и смешанные. Чаще всего наблюдаются смешанные спазмы, затем сгибательные, наиболее редко — разгибательные. В большинстве случаев у одного ребенка наблюдаются спазмы нескольких видов и то, какой именно спазм будет преобладать, зависит от положения тела в момент начала пароксизма.

Может иметь место генерализованное сокращение всех мышечных групп. Но более часто наблюдаются локальные спазмы. Так, судороги в сгибателях шеи сопровождаются кивками головой, спазмы в мускулатуре плечевого пояса напоминают пожимание плечами. Типичным является пароксизм по типу «складного ножа», обусловленный сокращением мышц сгибателей живота. При этом тело как бы складывается пополам. Инфантильные спазмы верхних конечностей проявляются отведением и приведением рук к туловищу; со стороны кажется, что ребенок сам себя обнимает. Сочетание подобных спазмов с пароксизмом по типу «складного ножа» ассоциируется с принятым на Востоке приветствием «салаам», поэтому было названо «салаамовой атакой». У детей, которые умеют ходить, спазмы могут протекать по типу дроп-атак — неожиданных падений с сохранением сознания.

Наряду с серийными спазмами, синдром Веста может сопровождаться бессудорожными приступами, проявляющимися внезапной остановкой двигательной активности. Иногда отмечаются пароксизмы, ограниченные подергиванием глазных яблок. Возможно нарушение дыхания вследствие спазма дыхательной мускулатуры. В некоторых случаях имеют место асимметричные спазмы, проявляющиеся отведением головы и глаз в сторону. Могут встречаться и другие виды эпиприступов: фокальные и клонические. Они комбинируются со спазмами или имеют самостоятельный характер.

Диагностика синдрома Веста

Синдром Веста диагностируется по основной триаде признаков: приступы кластерных мышечных спазмов, задержка психомоторного развития и гипсаритмический ЭЭГ-паттерн. Имеют значение возраст манифестации спазмов и их связь со сном. Трудности диагностики возникают при позднем дебюте синдрома. В ходе диагностики ребенок консультируется педиатром, детским неврологом, эпилептологом, генетиком. Дифференцировать синдром Веста следует с доброкачественным младенческим миоклонусом, доброкачественной роландической эпилепсией, младенческой миоклонической эпилепсией, синдромом Сандифера (наклон головы по типу кривошеи, гастроэзофагальный рефлюкс, эпизоды опистотонуса, которые могут быть приняты за спазмы).

Интериктальная (межприступная) ЭЭГ характеризуется наличием дезорганизованной беспорядочной, динамично изменяющейся спайк-волновой активности, как в период бодрствования, так и во сне. Проведение полисомнографии позволяет выявить отсутствие спайк-активности в период глубоких стадий сна. Гипсаритмия регистрируется в 66% случаев, обычно на ранних стадиях. Позже наблюдается некоторая организация хаотичного ЭЭГ-паттерна, а в возрасте 2-4 лет его переход в комплексы «острая-медленная волна». Наиболее частый иктальный ЭЭГ-паттерн (т. е. ЭЭГ-ритм в период спазмов) — это генерализованные медленноволновые комплексы высокой амплитуды с последующим угнетением активности не менее 1 сек. При регистрации на ЭЭГ фокальных изменений следует думать об очаговом характере поражения головного мозга или наличии аномалий его строения.

КТ головного мозга у имеющих синдром Веста детей может выявлять диффузные либо очаговые изменения церебральных структур, но может быть в пределах нормы. В диагностике локальных поражений более чувствительным методом является МРТ головного мозга. Для выявления участков гипометаболизма мозговых тканей в некоторых случаях возможно проведение ПЭТ головного мозга.

Лечение синдрома Веста

Синдром Веста считался резистентным к проводимой терапии вплоть до открытия в 1958 г. влияния на приступы препаратов АКТГ. Терапия АКТГ и преднизолоном приводит к значительному улучшению или полному прекращению инфантильных спазмов, что сопровождается исчезновением гипсаритмического ЭЭГ-паттерна. До сих пор среди неврологов нет однозначных решений касательно доз и длительности стероидной терапии. Исследования показали, что в 90% случаев терапевтический успех достигался при применении больших дозировок АКТГ. Сроки терапии могут варьировать в пределах 2-6 недель.

Новый этап в лечении инфантильных спазмов начался в 1990-1992 гг. после обнаружения положительного терапевтического эффекта вигабатрина. Однако преимущество лечения вигабатрином пока доказано лишь для больных туберозным склерозом. В остальных случаях исследования показали большую эффективность стероидов. С другой стороны стероидная терапия имеет худшую, в сравнении с вигабатрином, переносимость и более высокий процент рецидивов.

Из антиконвульсантов эффективность показана лишь у нитразепама и вальпроевой кислоты. У отдельных пациентов описан лечебный эффект больших доз витамина В6, который отмечался в первые недели терапии. При инфантильных спазмах, резистентных к проводимой терапии, с подтвержденным на томографии наличием патологического очага показана консультация нейрохирурга для решения вопроса о резекции очага. Если подобная операция невозможна, то при наличии дроп-атак проводится тотальная каллозотомия (пересечение мозолистого тела).

Прогноз синдрома Веста

Обычно к 3-летнему возрасту наблюдается регресс и исчезновение инфантильных спазмов. Но примерно в 55-60% случаев они трансформируются в другую форму эпилепсии, чаще всего в синдром Леннокса-Гасто. Фармакорезистентность часто констатируется при инфантильных спазмах, сопровождающих синдром Дауна. Даже при успешном купировании пароксизмов синдром Веста имеет неудовлетворительный прогноз в плане психомоторного развития ребенка. Возможны когнитивные и поведенческие нарушения, ДЦП, аутизм, трудности в обучении. Остаточный психомоторный дефицит не наблюдается только в 5-12% случаев. ЗПР отмечается у 70-78% детей, двигательные расстройства — у 50%. Серьезный прогноз имеет синдром Веста, обусловленный аномалиями или дегенеративными изменениями головного мозга. При этом летальность может достигать 25%.

Более благоприятный прогноз имеют криптогенный и идиопатический синдром Веста при отсутствии ЗПР до появления спазмов. В этой группе больных остаточный интеллектуальный или неврологический дефицит отсутствует у 37-44% детей. Неблагоприятно отражается на прогнозе болезни откладывание начала лечения. Прогностическая оценка затрудняется тем, что отдаленные последствия также зависят от основной патологии, на фоне которой возникает симптоматический синдром Веста.

Источник