Код мкб 10 миелофиброз

Связанные заболевания и их лечение

Стандарты мед. помощи

Содержание

- Синонимы диагноза

- Описание

- Симптомы

- Течение и стадии

- Причины

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Другие названия и синонимы

Агногенная миелоидная метаплазия, Сублейкемический миелоз.

Названия

Миелофиброз.

Синонимы диагноза

Агногенная миелоидная метаплазия, Сублейкемический миелоз.

Описание

Миелофиброз (myelofibrosis) — миелопролиферативное заболевание, для которого характерны анемия различной выраженности — от умеренной до тяжелой, весьма разнообразные изменения в периферической крови, фиброз костного мозга и миелоидная метаплазия селезенки, печени и других органов.

Симптомы

Миелофиброз может возникнуть на фоне истинной полицитемии или тромбоцитемии, однако обычно он развивается как первичный процесс. Следует еще раз подчеркнуть, что это болезнь людей среднего и пожилого возраста: максимальная заболеваемость отмечается в возрастной группе 50-70 лет. Лица обоего пола болеют одинаково часто.

Болезнь прогрессирует медленно, и из-за скрытого начала диагноз часто ставят при обследовании пациента по совершенно иному поводу. Часто наблюдаются симптомы, обусловленные анемией: сонливость, слабость и одышка при физической нагрузке. Иногда первыми проявлениями заболевания бывают симптомы, обусловленные увеличением селезенки, а именно вздутие живота, ощущение дискомфорта после приема пищи, изжога и даже отеки в области лодыжек. Спленомегалия — почти постоянный признак, селезенка в одних случаях слегка увеличена, в других же достигает огромных размеров, фактически занимая всю брюшную полость. Инфаркт селезенки сопровождается острой болью в левом подреберье и шумом трения брюшины. Часто выявляется гепатомегалия. Портальная гипертензия возникает в результате тромбоза селезеночной вены, образования экстрамедуллярных инфильтратов пролиферирующих клеток по ходу портального тракта или его увеличенного кровенаполнения. У больных с портальной гипертензией могут возникать кровотечения, варикозное расширение вен пищевода и асцит.

Нередко обнаруживаются признаки подагры. Больные также страдают от зуда, который становится особенно мучительным в тепле. Возникают судороги в икроножных мышцах, боли в костях, причем все эти симптомы очень легко можно отнести за счет возраста пациента.

Встречающиеся иногда функциональные нарушения тромбоцитов бывают причиной внутрикожных кровоизлияний и желудочно-кишечных кровотечений. Примерно у 1/3 больных миелофиброзом обнаруживается очаговый остеосклероз, обычно захватывающий кости осевого скелета и проксимальные эпифизы плечевых и бедренных костей. Изредка поражаются и другие участки скелета, например череп.

Кашель. Кровохарканье. Понос (диарея). Потливость. Судороги. Тромбоцитоз.

Течение и стадии

Состояние многих пациентов долгие годы остается стабильным при нормальном уровне гемоглобина и минимальной спленомегалии. У некоторых больных заболевание протекает менее доброкачественно, характеризуется постепенным ухудшением состояния здоровья, прогрессированием анемии и спленомегалии. Средний срок жизни от момента установления диагноза составляет 3 года, но многие больные живут дольше. Неблагоприятными прогностическими признаками являются тяжелая анемия, которую не удается устранить с помощью переливаний крови, выраженная лейкопения, спонтанные кровотечения и быстрая потеря массы тела. Все эти симптомы могут быть обусловлены дефицитом фолиевой кислоты. Причиной смерти чаще всего является прогрессирующая анемия, примерно 20 % больных умирают от острого миелобластного лейкоза. .

Причины

Болезнь возникает в результате пролиферации мутантного клона, происходящего из стволовой кроветворной клетки, способной дифференцироваться в направлении эритроцитов, гранулоцитов и тромбоцитов. Нередко наблюдается также пролиферация остеобластов и образование новой костной ткани. Неизвестно, является ли фиброз костного мозга реакцией на нарушения пролиферативной активности клеток кроветворной системы или же компонентом таких патологических пролиферативных реакций. Миелоидная метаплазия селезенки, печени и других органов обычно рассматривается как компенсаторный процесс; возможно, однако, что она является результатом пролиферации стволовой клетки.

Лечение

Специфического лечения нет. Больные с умеренно выраженными симптомами нуждаются только в периодическом обследовании. Анемия является главным поводом для начала терапии. Нередко возникающий дефицит фолатов хорошо поддается лечению фолиевой кислотой. Миелофиброз — одна из немногих болезней, при которых показан длительный профилактический прием фолиевой кислоты в дозе 5 мг/сут. Следует убедиться в том, что у больного не нарушено всасывание витамина B12. Многим больным назначают андрогены, однако последние не всегда эффективны, улучшение состояния если и наступает, то только спустя несколько недель.

Если анемия настолько тяжела, что вызывает сердечно-сосудистые нарушения, то необходимо переливать кровь, стараясь поддерживать гемоглобин на уровне 90-100 г/л. Однако прежде чем приступить к программе повторных гемотрансфузий, следует внимательно оценить общее состояние пациента. После переливания крови подъем уровня гемоглобина часто бывает меньше ожидаемого, и в конечном итоге его прирост становится все меньше по величине и короче по времени, а улучшение состояния длится только 1-2 нед. Это может быть обусловлено разрушением перелитых эритроцитов в селезенке.

Депонирование крови в селезенке является важной причиной развития анемии, степень депонирования необходимо определять с помощью 51Сг. Очень эффективным средством уменьшения размеров селезенки является миелосан — короткий курс лечения этим препаратом приводит к длительному улучшению состояния больного.

Для уменьшения размеров селезенки используют также ее облучение, результаты которого неоднозначны. Прибегать к спленэктомии у больных пожилого возраста не рекомендуется из-за высокой летальности и многочисленных осложнений, а также из-за возможного реактивного увеличения содержания тромбоцитов. Более безопасен метод эмболизации через внутриартериальный катетер.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Клиники для лечения с лучшими ценами

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Источник

Миелофиброз – это хроническое гематологическое заболевание, характеризующееся опухолевой пролиферацией гемопоэтических стволовых клеток и фиброзом костного мозга. Основные клинические проявления включают симптомы опухолевой интоксикации и анемического синдрома (прогрессирующую слабость, бледность кожи и слизистых оболочек, потерю веса), а также увеличение селезенки (спленомегалию). Диагноз устанавливается на основании молекулярно-генетических исследований, изучения гистологической картины костного мозга. Лечение проводится с помощью химиотерапевтических препаратов. Хирургические методы лечения подразумевают трансплантацию костного мозга и удаление селезенки.

Общие сведения

Миелофиброз (агногенная миелоидная метаплазия, сублейкемический миелоз) – злокачественное заболевание, при котором происходит постепенное замещение костного мозга опухолевыми стволовыми клетками и разрастающейся соединительной тканью. Впервые эту патологию описал немецкий врач Г. Хойк в 1879 году. А в 1951 году американским гематологом Уильямом Дамешеком миелофиброз был выделен в самостоятельную нозологическую единицу. При неблагоприятном течении миелофиброз способен трансформироваться в более тяжелую болезнь ‒ острый лейкоз. Распространенность миелофиброза составляет от 0,3 до 0,7 случаев на 100 тыс. населения. Пик заболеваемости приходится на возраст от 50 до 70 лет, но встречаются и молодые пациенты. Чаще страдают мужчины.

Причины миелофиброза

Существует первичный и вторичный сублейкемический миелоз. Точная причина первичного миелофиброза до сих пор не установлена. Наибольшей популярностью среди специалистов в области гематологии пользуется теория влияния генетической мутации. У большинства пациентов выявляются мутации гена тирозинкиназы (JAK2V617F), кальретикулина (CALR), тромбопоэтина (MPL), регулирующих экспрессию белков JAK-STAT сигнального пути. Гены локализуются в локусе хромосомы del3p24.

В качестве этиологического фактора изучается действие большой дозы радиоактивного излучения. Также рассматривается роль персистирующих вирусных инфекций (вируса простого герпеса, Эпштейна-Барра, цитомегаловируса), длительного приема оральных контрацептивов, миелосупрессивных лекарственных препаратов, контакта с различными органическими и неорганическими соединениями (бензолом, мышьяком). Вторичный миелофиброз развивается как исход других хронических миелопролиферативных заболеваний – истинной полицитемии, эссенциальной тромбоцитемии, хронического миелолейкоза.

Патогенез

В результате повышенной экспрессии сигнальных белков в одной из стволовых костномозговых клеток запускается активная пролиферация (опухолевая трансформация). Этот процесс сопровождается вторичным воспалением с выделением цитокинов и факторов роста. Факторы роста фибробластов и эндотелия сосудов индуцируют выработку стромальными клетками костного мозга большого количества коллагена и разрастание соединительной ткани (собственно фиброз). Постепенно нормальная ткань костного мозга замещается опухолью и соединительной тканью.

При массивном поражении опухолью костного мозга клетки крови, не достигнув стадии полного созревания, попадают в системный кровоток. Это приводит к образованию очагов экстрамедуллярного (внекостномозгового) кроветворения, главным образом в печени и селезенке. Распад опухоли ведет к высвобождению мочевой кислоты, которая откладывается в тканях суставов и почечных канальцах.

Симптомы миелофиброза

Длительное время пациент чувствует себя удовлетворительно. Через несколько лет от начала заболевания постепенно появляется опухолевая интоксикация в виде общей слабости, повышения температуры до субфебрильных цифр, потливости, усиливающейся по ночам. У больного снижается аппетит, он стремительно теряет в весе. Присоединяется анемический синдром (бледность кожных покровов, головокружение, учащение сердцебиения). Характерны носовые, десневые кровотечения, геморрагические высыпания на коже. Возникают боли в суставах, кожный зуд, боли в костях.

Пациент ощущает тяжесть и боли в левом подреберье вследствие выраженного увеличения селезенки. На фоне спленомегалии развивается синдром гиперспленизма, который заключается в массивном разрушении клеток крови (в основном эритроцитов) в синусоидах селезенки. В этом случае встречаются признаки гемолиза (желтушность кожи, слизистых оболочек, потемнение мочи).

Редкие симптомы связаны с необычной локализацией очагов экстрамедуллярного кроветворения – в легких (кашель, затруднение дыхания, кровохарканье), желудочно-кишечном тракте (боли в животе, кровавая диарея). При расположении очагов в центральной и периферической нервной системе наблюдаются эпилептические судороги, нарушения чувствительности, слабость движений в конечностях, вплоть до полного паралича.

Осложнения

При миелофиброзе часто образуются тромбы, которые приводят к острому нарушению мозгового кровообращения, инфаркту миокарда, тромбоэмболии легочной артерии. Стойкое снижение уровня лейкоцитов нередко сопряжено с различными инфекциями, приобретающими тяжелое течение. Наиболее неблагоприятным осложнением считается трансформация миелофиброза в миелолейкоз (бластный криз), трудно поддающийся терапии. К нетипичным осложнениям следует отнести патологические переломы из-за деструкции трубчатых костей и портальную гипертензию, причиной которой служит длительная обструкция микротромбами внутрипеченочных вен.

Диагностика

Курацией пациентов с миелофиброзом занимаются врачи-гематологи. При общем осмотре обращает на себя внимание изменение цвета кожных покровов, слизистых (бледность или желтушность), спленомегалия при пальпации и перкуссии селезенки, иногда достигающей гигантских размеров (до лобкового симфиза). Дополнительные методы диагностики включают:

- Общие лабораторные исследования. В начале заболевания в общем анализе крови выявляется увеличение эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, со временем сменяющееся на низкие показатели. Часто в периферической крови присутствуют незрелые формы эритроцитов, лейкоцитов (миелоциты, промиелоциты). В биохимическом анализе крови наблюдаются повышенные концентрации лактатдегидрогеназы (ЛДГ), ионизированного кальция. Отмечаются изменения коагулограммы – ускорение свертывания крови, уменьшение активированного частичного тромбопластинового времени, торможение процессов фибринолиза. В анализе мочи обнаруживаются уробилин, гемоглобин, ураты (соли мочевой кислоты).

- Исследование костного мозга. Образец костного мозга получают с помощью трепанобиопсии. Гистологическая картина зависит от фазы заболевания. Для ранней (префибротической фазы) характерны гиперплазия всех ростков кроветворения (гранулоцитарного, мегакариоцитарного, эритроидного) с незрелостью клеток. В позднюю (фибротическую) фазу определяется большое количество коллагеновых и ретикулярных волокон (фиброз), замещающих гемопоэтическую ткань, выраженная клеточная атипия. Высокий уровень бластных клеток (более 20%) свидетельствует о трансформации миелофиброза в острый лейкоз.

- Молекулярно-генетические тесты. Диагностика мутации генов JAK2V617F, CALR, MPL осуществляется методом FISH. Для идентификации аллельной нагрузки мутации проводится полимеразная цепная реакция real-time. Также выполняется HLA-типирование для решения вопроса о возможности трансплантации костного мозга.

- Цитогенетические и цитохимические анализы. При цитогенетическом исследовании (кариотипировании) клеток костного мозга находят аномалии 1, 3, 6 хромосом (транслокация, трисомия, комплексные нарушения). При анализе химического состава (цитохимии) нейтрофилов активность щелочной фосфатазы оказывается в 3 раза выше нормы.

Для достоверной постановки диагноза гематологическим сообществом разработаны специальные критерии. Большие критерии включают повышенную клеточность костного мозга с ретикулярным и коллагеновым фиброзом, наличие мутаций генов JAK2V617F, MPL, CALR. К малым критериям относятся анемия, спленомегалия, лейкоэритробластоз (присутствие в крови незрелых форм лейкоцитов, эритроцитов), а также повышение лактатдегидрогеназы. Диагноз считается подтвержденным, если имеются 2 больших критерия или 1 большой и 3 малых критерия.

Миелофиброз следует дифференцировать в первую очередь с гематологическими заболеваниями, такими как аутоиммунные гемолитические анемии, гемобластозы (лейкозы, лимфомы). Сочетание спленомегалии с симптомами интоксикации (слабостью, субфебрилитетом, ночной потливостью) требует исключения туберкулеза, подострого инфекционного эндокардита.

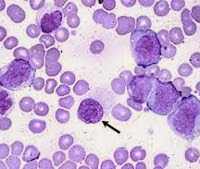

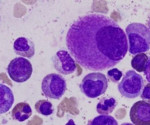

Незрелые формы эритроцитов (черная стрелка) и гранулоцитов (контурная стрелка) в периферической крови

Лечение миелофиброза

После постановки диагноза пациент должен быть госпитализирован в гематологический стационар. Для принятия решения о выборе тактики лечения необходимо определить степень риска, а именно — вероятность бластной трансформации и ориентировочную продолжительность жизни. С этой целью была создана «Международная шкала оценки риска и прогноза» (DIPSS). Она учитывает возраст пациента, количество форменных элементов крови, выраженность симптомов опухолевой интоксикации. Каждый признак соответствует одному баллу. Различают низкий, первый и второй промежуточный, высокий риски, при которых проводится дифференцированная терапия:

- Медикаментозное лечение. При низком и 1-м промежуточном риске применяют глюкокортикостероиды (преднизолон, дексаметазон), эритропоэтин, альфа-интерферон. При выраженной кахексии используют анаболические стероиды (ретаболил). В ряде случаев прибегают к переливанию компонентов крови (плазмы, эритроцитарной массы, тромбоконцентрата).

- Хирургические методы. Для пациентов со 2-м промежуточным и высоким риском терапией выбора является трансплантация костного мозга. Данная операция позволяет добиться полной ремиссии заболевания. При значительном увеличении селезенки, вызывающем компрессию соседних органов с портальной гипертензией, показано ее удаление (спленэктомия).

- Таргетная терапия. При невозможности выполнения ТКМ назначается таргетная (прицельная) патогенетическая терапия ингибиторами JAK-киназы, которые действуют на ключевое звено патогенеза (внутриклеточный сигнальный путь). На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрирован только один препарат из этой группы – руксолитиниб.

- Химиотерапия. При миелофиброзе также проводится химиотерапия цитостатиками (гидроксимочевиной, меркаптопурином, цитарабином), гамма-облучение очагов экстрамедуллярного гемопоэза. При бластной трансформации переходят к стандартному химиотерапевтическому протоколу острых лейкозов.

Прогноз и профилактика

Миелофиброз – это тяжелое заболевание с неблагоприятным прогнозом. С момента постановки диагноза средняя продолжительность жизни составляет около 5 лет. При манифестации в более молодом возрасте миелофиброз имеет менее агрессивное течение, что сопряжено с лучшим ответом на терапию и большей выживаемостью больных. Эффективных методов профилактики не разработано ввиду неизвестности этиологического фактора. Предупреждение развития вторичного миелофиброза заключается в своевременной диагностике и лечении патологий, на фоне которых он возникает — истинной полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии.

Источник