Какие упражнения при мышечном синдроме

Ìûøöû — íàøå âñå. Èìåííî îíè îáåñïå÷èâàþò ñòàáèëüíîñòü íàøåãî òåëà, áëàãîäàðÿ èì îñóùåñòâëÿþòñÿ ëþáûå äâèæåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå. È, åñòåñòâåííî, ÷òî ìûøöû ñòðàäàþò ÷àùå âñåãî.

Èíôîðìàöèÿ íîñèò îçíàêîìèòåëüíûé õàðàêòåð, íå ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäñòâîì äëÿ ëå÷åíèÿ. Òîëüêî ïîìîùü ñïåöèàëèñòà ìîæåò ïîìî÷ü âàì.

Íåìíîãî íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, à çàòåì ê îñíîâíîé èíôîðìàöèè:

Balague F et al.»Lancet», 2012 ãîä — èññëåäîâàíèå ïîñâÿùåííîå áîëè â ñïèíå, âêëþ÷àëî â ñåáÿ áîëåå 200 000 ëþäåé.  ðåçóëüòàòå áûëà ïîëó÷åíà èíôîðìàöèÿ, ÷òî íà áîëè, âûçâàííûå ïîâðåæäåíèåì ïàðàâåðòåáðàëüíûõ ìûøö(ìûøöû, îêðóæàþùèå ïîçâîíî÷íèê) ïðèõîäèòñÿ ïîðÿäêà 90%

Jensen et al. «New England J. Med», 1994 ãîä — èññëåäîâàíèå ïîñâÿùåííîå êîððåëÿöèè ìåæäó áîëÿìè â ñïèíå è íàëè÷èåì ïðîòðóçèé/ýêñòðóçèé, âûÿâèëî, ÷òî ó 30% ëþäåé èìåþòñÿ áåññèìïòîìíûå ãðûæè, êîòîðûå íèêîèì îáðàçîì íå âëèÿþò íà æèçíü ÷åëîâåêà.

Î ÷åì ýòî ãîâîðèò?

Î òîì, ÷òî ïîâðåæäåíèå ìûøö ÷àùå âñåãî äèêòóåò êëèíèêó áîëåé â ñïèíå è, ñîîòâåòñòâåííî, íåîáõîäèìî ëå÷èòü ïîâðåæäåíèå ìûøö. Òî åñòü ó 9/10 ëþäåé áîëè ñâÿçàííûå íå ñ îñòåîõîíäðîçîì, èëè äðóãîé íåâåäîìîé õâîðüþ, à êîíêðåòíîé ïàòîëîãèåé.

Ìûøå÷íî-òîíè÷åñêèé ñèíäðîì — ñîñòîÿíèå äëèòåëüíîãî ìûøå÷íî ñïàçìà, ñîïâðîæäàþùååñÿ ïîâðåæäåíèåì ìûøå÷íûõ âîëîêîí

Êàêèå ìîãóò áûòü ïðè÷èíû?

1. Äëèòåëüíûå íåôèçèîëîãè÷íûå íàãðóçêè (ðàáîòà, ñâÿçàííàÿ ñî ñòåðåîòèïíûìè äâèæåíèÿìè, áîëüøèìè íàãðóçêàìè, ííåóäîáíîå ïîëîæåíèå è ò.ä.)

2. Òðàâìû(çà÷àñòóþ ëþäè ïîä òðàâìîé ïîíèìàþò ïàäåíèå, êðîâü, ìÿñî è êèøêè, íî ýòî íå òàê. Ê òðàâìå ìîæåò ïðèâîäèòü ëþáîå íåóêëþæå âûïîëíåííîå äâèæåíèå)

3. Ñîïóòñòâóþùèå ïàòîëîãèè (êàê ïðèìåð, ôàñåòî÷íûé ñèíäðîì, î êîòîðîì ìû ïîãîâîðèì â ñëåäóþùèé ðàç)

Ïîìíèòå, ÷òî ìûøöû, îñîáåííî ñïèíû, ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ðàáîòàþò, âñåãäà ñîêðàùàþòñÿ è âñåãäà âûïîëíÿþò ðàáîòó, äàæå åñëè âû ïðîñòî ñèäèòå è ÷èòàåòå Ïèêàáó

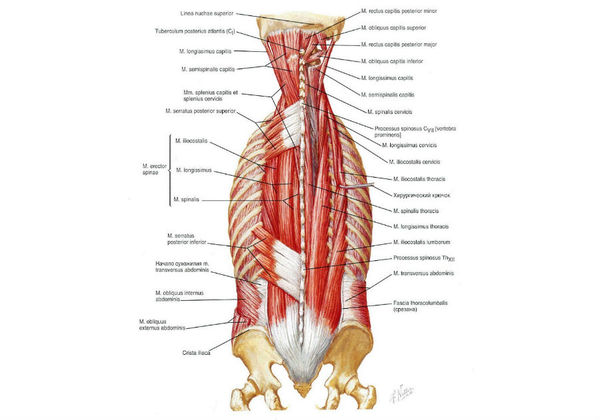

Òåïåðü ïîñìîòðèì íà êîëè÷åñòâî ìûøö ãëóáîêîãî ñëîÿ ñïèíû, ýòî íå ñ÷èòàÿ ïîâåðõíîñòíûõ è ïîíèìàåì, ÷òî òóò îãðîìíàÿ ïî÷âà äëÿ áîëåé.

Óô, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ïèøó íåìíîãî ñëîæíî äëÿ ïîíèìàíèÿ, åñëè ýòî òàê è åñòü, òî ïîæàëóéñòà, ñîîáùèòå îá ýòîì â êîììåíòàðèÿõ. Ïîïðîáóþ óïðîñòèòü ïîäõîä.

Ìûøå÷íî-òîíè÷åñêèé ñèíäðîì ýòî îäèí èç êèòîâ â ïðîáëåìå áîëåé â ñïèíå.

Êàêèì îáðàçîì îí ïðîÿâëÿåòñÿ?

Ïðåèìóùåñòâåííî ýòî íîþùèå áîëè, ðàñïðîñòðàíåííûå â îäíîé îáëàñòè. ×àñòî âîçíèêàåò æåëàíèå ïîìàññèðîâàòü ìûøöû, ïîòÿíóòü å¸. Ðåæå ýòî èíòåíñèâíûå áîëè, íå äàþùèå âîçìîæíîñòè âûïîëíÿòü îïðåäåëåííûå äâèæåíèÿ, êîòîðûå ñâÿçàííû ñ ïîðàæåííîé ìûøöåé. ×àñòî ýòî âñòðå÷àåòñÿ ñ øååé, êîãäà ïîñëå ñíà íà íåóäîáíîé ïîäóøêå èëè äèâàíå, æóòêî áîëÿò ìûøöû è íåâîçìîæíî êðóòèòü ãîëîâîé.

Çâîíî÷êîì áóäåò ÿâëÿòüñÿ òî, åñëè áîëü îòäàåò ïî ðóêå èëè ïî íîãå.  òàêîé ñèòóàöèè ñòîèò çàäóìûâàòüñÿ î áîëåå ñåðüåçíûõ ïàòîëîãèÿõ.

Íåìíîãî ïîïðîáóåìñÿ ðàçîáðàòüñÿ â ìåõàíèçìå ïîÿâëåíèÿ áîëåé, áóäåì æóòêî óòðèðîâàòü, ÷òîáû áûëî ïîíÿòíî è âêëþ÷àåì âîîáðàæåíèå.

Êàêîé-òî øàêàëèñòûé Ñïàí÷-Áîá, íó äà ëàäíî.

Ïðè òðàâìå, äëèòåëüíîì íàïðÿæåíèè è ïðî÷èõ íåïðèÿòíûõ ïëþøêàõ ïðîèñõîäèò ïîâðåæäåíèå ìûøå÷íîãî âîëîêíà. Ïîâðåæäåíèå ìûøå÷íîãî âîëîêíà -> îòåê, âîñïàëåíèå -> óõóäøåíèå êðîâîñíàáæåíèÿ -> åùå áîëüøå ñêàïëèâàåòñÿ ïðîäóêòîâ âîñïàëåíèÿ -> óâåëè÷èâàåòñÿ îòå÷íîñòü -> óõóäøàåòñÿ åùå áîëüøå êðîâîñíàáæåíèå. Ýòî íàçûâàåòñÿ ïîðî÷íûé êðóã, êîãäà çàùèòíûå ìåõàíèçìû îðãàíèçìà íå ìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ ñèòóàöèåé è ïðèâîäÿò ëèøü ê óñóãóáëåíèþ ñèòóàöèè.

Åñòåñòâåííî, åñëè íà ðàííåì ýòàïå ïðîâåñòè ëå÷åíèå: îðòîïåäè÷åñêèé ðåæèì, íóæíûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà è âñå áû ïðîøëî, ÍÎ

Çà ðàçâèòèå áîëè, â íàøåì îðãàíèçìå ðàáîòàþò äâå ñèñòåìû: íîöèöåïòèâíàÿ(áîëåâàÿ) è àíòèíîöèöåïòèâíàÿ(ïîäàâëÿþùàÿ áîëü). Ïðè äëèòåëüíîì ñîõðàíåíèèè áîëåâîãî î÷àãà, ò.å. ïîâðåæäåííîé ìûøöû è áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ëå÷åíèÿ, â ãîëîâíîì ìîçãå ôîðìèðóåòñÿ ïàòè íåéðîíîâ, êîòîðûå óæå ïî ïðèêîëó áóäóò ïîääåðæèâàòü î÷àã âîñïàëåíèÿ. Ñâÿçàíî ýòî ñ ôîðìèðîâàíèåì ïðî÷íûõ íåéðîíàëüíûõ ñâÿçåé, êîòîðûå íå òàê ïðîñòî ðàñõîäÿòñÿ ïîñëå èñ÷åçíîâåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ. Ïðîøó ïðîùåíèÿ ó ôèçèîëîãîâ çà ïîäîáíûå îáúÿñíåíèÿ, íå áåéòå ìåíÿ ñèëüíî.

Äðóãîé ýôôåêò, ýòî Íîöåáî — ïðîòèâîïîëîæíîñòü Ïëàöåáî. Êîãäà âû ïðèõîäèòå ê âðà÷ó, îí ñòàâèò âàì äèàãíîç îñòåîõîíäðîçà, çàïðåùàåò çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì âîîáùå è, åñòåñòâåííî, ýòî ôîðìèðóåò ó âàñ íåãàòèâíîå îòíîøåíèå.

Èìåííî ýòè âñå ìåõàíèçìû ó÷àñòâóþò â ôîðìèðîâàíèè ïàòîëîãèè.

×òî íóæíî äåëàòü?

Ó íàñ åñòü òàêòèêà è ìû áóäåì å¸ ïðèäåðæèâàòüñÿ.

Ïåðâîå, ýòî ïðîôèëàêòèêà, à çàòåì óæå ëå÷åíèå. Âû çäîðîâûé ïèêàáóøíèê, êîòîðîãî âðîäå è íå áåñïîêîèò ñïèíà, íî êîòîðûé ïîíèìàåò, ÷òî âîò ñèäèò òî îí ñåé÷àñ è âîîáùå çà êîìïüþòåðîì êðèâî. È ñðàçó òàê âûïðÿìèëñÿ, ñïèíêó äåðæàòü íà÷àë.

1. Ïîääåðæàíèå ìûøå÷íîãî òîíóñà, îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ìåñòà

Äà, îáùàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ýòî ôóíäàìåíò çäîðîâîãî òåëà. Óêðåïëåíèå ìûøö ñïèíû, ðåãóëÿðíûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè, óäîáñòâî ðàáî÷åãî è ñïàëüíîãî ìåñòà, çíà÷èòåëüíî ïîìîãàþò.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû äåðæàòü îñàíêó íàì íåîáõîäèìî óêðåïëÿòü ïàðàâåðòåáðàëüíûå ìûøöû, ðîìáîâèäíûå ìûøöû, øèðî÷àéøèå è ãðóïïó ðàçãèáàòåëåé.  ýòîì âàì ìîãóò ïîìî÷ü çàíÿòèÿ â òðåíàæåðíîì çàëå. Åäèíñòâåííîå, ïåðåä êàæäîé òðåíèðîâêîé íåîáõîäèìî õîðîøåíüêî ðàçîãðåâàòüñÿ, à ïîñëå âûïîëíÿòü ñòðåò÷èíã. Ïëþñ, ïîìíèòå, ÷òî òåõíèêà âàæíåå âñåãî. Íå ñòîèò ñðàçó ãíàòüñÿ çà âåñàìè, â ÎÔÏ âåñà íå èìåþò áîëüøîãî ñìûñëà.

Êàêèå óïðàæíåíèÿ äåëàòü íåëüçÿ/íå ðåêîìåíäóåòñÿ?

1. Êðóãîâûå óïðàæíåíèÿ øååé(ðàçðóøåíèå ôàñåòî÷íûõ ñóñòàâîâ).

2. Êëàññè÷åñêèé óïðàæíåíèÿ íà ïðåññ ñ ïîäúåìîì òóëîâèùà(÷ðåçìåðíî áîëüøîå äàâëåíèå íà ïîÿñíè÷íûé îòäåë ïîçâîíî÷íèêà)

3. Ïëàíêó íà âðåìÿ(ýòî óïðàæíåíèå äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ íà êà÷åñòâî, à íå íà âðåìÿ. Ãëóïî ïûòàòüñÿ ïðîäåðæàòüñÿ 60 ñåêóíä ïðè ýòîì ïðîâèñàÿ â ïîÿñíè÷íîì îòäåëå)

4. Êðóãîâûå äâèæåíèÿ â ïîÿñíè÷íîì îòäåëå(ñì. ïóíêò 1)

5. Çàêèäûâàíèå íîã

Âñå ýòè óïðàæíåíèÿ èìåþò ïîëíîöåííûå çàìåíû. Ìíîãèå, óâåðåí, íà÷íóò ñïîðèòü î âðåäíîñòè òåõ èëè èíûõ óïðàæíåíèé, íî ýòî íå ìîè ðåêîìåíäàöèè 🙂

Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïîääåðêæó ìûøå÷íîãî òîíóñà íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ðåãóëÿðíî, à íå êîãäà ïåòóõ êëþíåò.

Óäîáñòâî ðàáî÷åãî ìåñòà è ñïàëüíîãî ìåñòà, êðàéíå âàæíûé ôàêòîð, òàê êàê âû ïðîâîäèòå 2/3 âðåìåíè èìåííî çäåñü. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíî ðàñïîëîæèòüñÿ: êóïèòü îðòîïåäè÷åñêèé ìàòðàö, ñîáëþäàòü ñîîòíîøåíèå âûñîòû ñòîëà/ñòóëà, åñëè ðàáîòà ñèäÿ÷àÿ è ïðî÷åå, ïðî÷åå, ïðî÷åå.

2. Êîððåêöèÿ ïàòîëîãèé ñòîï

Ïðè êîñîì ôóíäàìåíòå ñòåíû ðîâíûìè íå áóäóò, òàê è â ÷åëîâå÷åñêîì îðãàíèçìå. Êîíå÷íî, íàøå òåëî ìîæåò êîìïåíñèðîâàòü ýòè èçìåíåíèÿ, íî ïðè ýòîì ñòðàäàþò ðàçëè÷íûå ñóñòàâû.

Åñëè ó âàñ èìååòñÿ óêîðî÷åíèå îäíîé èç íèæíèõ êîíå÷íîñòåé, ïëîñêîñòîïèå êàêîãî-ëèáî õàðàêòåðà, òî åãî íåîáõîäèìî êîððåãèðîâàòü, òàê êàê ñòîïû ýòî îñíîâà áèîìåõàíèêè âñåãî îðãàíèçìà

À òåïåðü ïîãîâîðèì î ëå÷åíèè:

Âû óæå ñòðàäàåòå ìûøå÷íî-òîíè÷åñêèì ñèíäðîìîì, ÷òî äåëàòü?

Âûøå ìíîþ áûëè îïèñàíû çâåíüÿ ïàòîëîãèè, ñîîòâåòñòâåííî íàäî âîçäåéñòâîâàòü íà êàæäîå çâåíî.

1. Îãðàíè÷åíèå ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê/ñîáëþäåíèå îðòîïåäè÷åñêîãî ðåæèìà

Åñòåñòâåííî, ÷òî òðàâìà ìûøå÷íîãî âîëîêíà òðåáóåò ïîêîÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ åãî ðàáîòû, ýòî î÷åíü âàæíûé ìîìåíò. Åñëè ïîñòîÿííî íàãðóæàòü ïîñòðàäàâþøóþ ìûøöû, òî ðåàáèëèòàöèÿ ñèëüíî çàòÿíåòñÿ.

Ãîâîðèò ëè ýòî î òîì, ÷òî íóæíî ëå÷ü â ïîñòåëü è íå âñòàâàòü? Íåò. Êàê íå ñòðàííî, íî îòñóòñòâèå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè, òàêæå çàìåäëÿåò ðåàáèëèòàöèþ êàê è å¸ ÷ðåçìåðíîå ïðèñóòñòâèå. Çäåñü íà ïîìîùü ïðèõîäèò ëå÷åáíàÿ-ôèçêóëüòóðà â âèäå óïðàæíåíèé íà ðàñòÿæåíèå, íåáîëüøèå íàãðóçêè.

2. Ìàññàæ

Ìÿãêèé ìåäèöèíñêèé ìàññàæ, áåç âîçäåéñòâèÿ íà ïîçâîíî÷íûé ñòîëá, òî åñòü áåç âñÿêèõ «âïðàâëåíèé ïîçâîíîêîâ» è ïðî÷åé ïðîôàíàöèè, êðàéíå ïîìîãàåò ïðè ìûøå÷íî-òîíè÷åñêîì ñèíäðîìå. Áîëåå òîãî, çíàéòå î òîì, ÷òî ÷åðåç ñâîþ ïîëèêëèíèêó âû ìîæåòå ïîëó÷èòü êóðñ áåñïëàòíîãî ìàññàæà, ïîýòîìó íå çàáûâàéòå ïîëüçîâàòüñÿ ïðåëåñòÿìè ÎÌÑ

Íî, çíàéòå è äðóãîé ìîìåíò, ÷òîáû ïîïàñòü íà êóðñ áåñïëàòíîãî ìàññàæà íóæíî ïîïàñòü â òðèäåâÿòîå öàðñòâî, îòïðàâèòüñÿ â Ìîðäîð, ñðàçèòüñÿ ñ Âåíäðèêîì, óáèòü Àíêàëàãîíà ×åðíîããî. Øóòêà-ìèíóòêà

3. Íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà

Ìåñòíî ìàçè è â ðîò òàáëåòêè/ïîðîøêè, ÍÎ, ýòî ïî íàçíà÷åíèþ âàøåãî ëå÷àùåãî âðà÷à. Ãëàâíîå ïîìíèòå, ÷òî ëó÷øå âñåãî ïîäõîäÿò ìàçè íà îñíîâå èáóïðîôåíà, äèêëîôåíàêà, èñïîëüçîâàòü íåîáõîäèìî 3-4 ðàçà â äåíü è ïåðåä íàíåñåíèåì êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ñëîÿ, ïðåäûäóùèé íåîáõîäèìî óäàëÿòü.

Äà, à íàçíà÷åíèå ÍÏÂÑ â âèäå òàáëåòîê äîëæíî îáÿçàòåëüíî ñîïðîâîæäàòüñÿ ëèáî íàçíà÷åíèåì ëåêàðñòâ, çàùèùàþùèõ æåëóäîê, ëèáî ñ ñîáëþäåíèåì ðåæèìà ïèòàíèÿ, èíà÷å ìîæíî ïîëó÷èòü ãàñòðèò

4. Îòäåëüíûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà

äàííóþ ãðóïïó âõîäÿò àíòèäåïðåññåíàòû(ïîìíèì îá ýôôåêòå Íîöåáî), àíòèêîíâóëüñàíòû è ïðî÷èå, áîëåå ñåðüåçíûå âåùåñòâà, êîòîðûå ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî íàçíà÷åíèþ âðà÷à. Òðåáóþò êðàéíå èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà â íàçíà÷åíèè

Ïëþñ ïðåïàðàòû óëó÷øàþùèå êðîâîñíàáæåíèå, ò.ê. áåç íèõ, æóòêèå ñòðàäàíèÿ ìèêðîöèðêóëÿöèè íå áóäóò ðàçðåøåíû

Óõ, ñòàòüÿ óæå ïîëó÷èëàñü îãðîìíîé, à åùå ñòîëüêî âñåãî õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü :/

Äóìàþ, ñòîèò ñëåäóþùèé ïîñò îòäåëüíî âûïäåëÿòü ïîä óïðàæíåíèÿ, êîòîðûå ìîæíî âûïîëíÿòü äëÿ ñïèíû, òàê êàê ýòî îòäåëüíàÿ òåìà äëÿ ðàçãîâîðà.

Ïîìíèòå, ÷òî çäîðîâüå ñïèíû òðåáóåò äèñöèïëèíû îò âàñ è íå ðåøàåòñÿ îäíèì äíåì. Íî, âûïîëíåíèå óïðàæíåíèé ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå íàâðåäèò.

Ñ óâàæåíèåì 🙂

Источник

Основу лечения синдрома грушевидной мышцы, несомненно, занимает ЛФК, специальные лечебные упражнения. В каждом посте я не устаю повторять, что лечение ЛЮБОЙ проблемы должно быть комплексное. Не болеет грушевидная мышца в гордом одиночестве! С ней в связке обычно поясница, крестцово-подвздошное сочленение, мышцы-хамстринги и т. д. Тем не менее упражнения, нацеленные на саму грушевидную — необходимы. Здесь я собрал базовые упражнения, постарался их систематизировать и дать короткие пояснения. Помните, что победив лень, и занимаясь самостоятельно — вы решите минимум 80% задачи лечения, с вытекающей от сюда экономией времени и финансов.

1. Уясните, примите и действуйте! Это единственное правило к успеху:

- Занимайтесь минимум 5 раз в неделю.

- Всегда слушайте свое тело, не форсируйте обстоятельства. У каждого различная степень заболевания, не переступайте через боль, балансируйте на грани дискомфорта, но не боли! Если появляется боль, или она стреляет — уменьшайте амплитуду, силу воздействия, но не время занятия. Принцип «не навреди» главный. Будьте терпеливы и все получится.

- Минимальное общее время занятия в день: 40 минут, можно разбить на 2 подхода по 20 минут.

2. Обязательно разминка. Произвольная. Совершайте любые движения в тазобедренных суставах, пояснице, которые не доставляют вам болезненных ощущений. Можно в положении стоя, лежа. Время 10 мин. Хорошо бы сделать массаж ягодичной области, поясницы и задней поверхности бедра.

3. Начинаем выполнять упражнения. Упражнения привожу от простых к сложному, так же каждое упражнение тоже можно выполнять слабо-сильно.

На бедра или колени набросьте резиновый жгут (эспандер). Разминайтесь до легкой усталости, это подготовительное упражнение, особо не затрагивает грушевидную мышцу.

Сядьте, что бы тело с ногами образовывало прямые углы. Положите «больную» ногу на здоровое колено (если возможно). Медленно совершайте наклон телом вперед НЕ СКРУГЛЯЯ спину.

Из положения «на четвереньках» больную ногу согнутую в колене отводим в сторону — затем выпрямляем. Возвращать можно в обратном порядке. Повторяем по силам до умеренной утомляемости.

Аналогично можно работать из положения стоя. Расположите больную ногу на столе, подоконнике, рояле и совершайте наклоны телом вперед.

Переходим в положение лежа: перекидываем колени из стороны в сторону. Это тоже разминочное упражнение. Его можно использовать для отдыха в промежутках между утомительными упражнениями.

Усложняем технику: выпрямляем больную ногу и отводим в противоположную сторону и зависаем расслабляясь. Тянем вредную мышцу. Старайтесь не ротировать таз. Если нет возможности выпрямить колено — путь остается согнутым.

Для атлетов — захватите стопу рукой, это добавит эффекта!

Доработайте предыдущее движение рукой.

Вот так!

Здесь надо подтягивать здоровое колено к груди (в данном случае правое).

Высший пилотаж: растягивание мышцы с элементом массажа. Используйте специальный бустер, теннисные мячики и все, что сгодится для этих целей.

Помните, что эти упражнения мы делаем 40 минут в день. Без фанатизма. Медленно, уверенно, но с результатом.

4. Внимание! Если при выполнении любого упражнения появляется ломота, боль в колене — немедленно сбавляйте обороты или прекращайте занятия!!! Колено реагировать не должно! В этом случае обращайтесь к специалисту. Так же помним общее правило — не работаем через боль!

Александр Пилюгин и картинки из интернета.

Ссылки по теме:

Синдром грушевидной мышцы.

Анатомия таза и бедра. Видеоатлас.

Источник

Недопонимание роли поясничной мышцы не удивительно. Сам процесс присвоения имени этим мышцам, соединяющим верхнюю часть тела с нижней частью, содержит ряд ошибок, охватывающих четыре столетия.

Задолго до того, как Гиппократ начал использовать современный латинский термин «psoa»- поясничная (мышца), анатомы Древней Греции называли эти мышцы «утроба для почек» из-за физической взаимосвязи с этими органами.

В 17 веке французский анатом Риоланус (Riolanus) совершил грамматическую ошибку, существующую по сей день, назвав две поясничные мышцы, как одну «psoas», вместо надлежащего латинского «psoai» (Diab, 1999).

Это, возможно, влияет на наше восприятие мышц, как командных игроков, а не как отдельных мышц, адаптирующихся к нашим асимметричным привычкам.

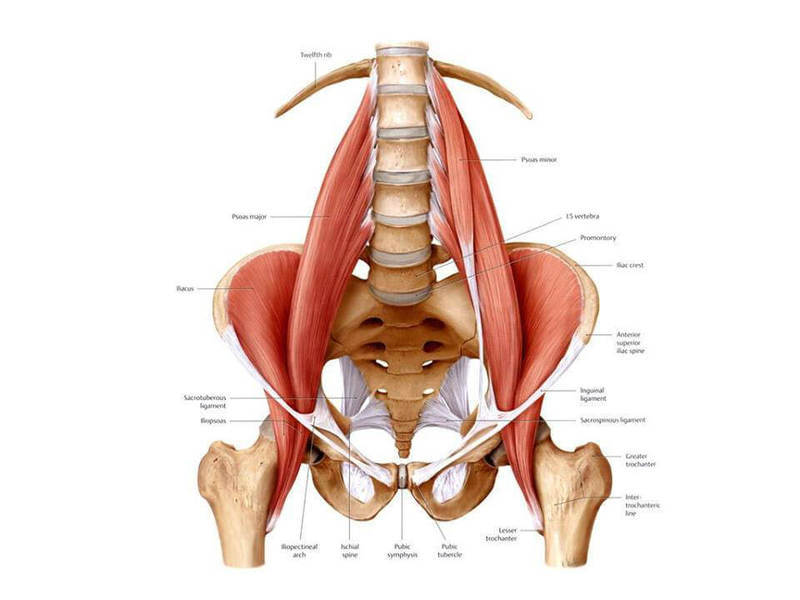

Доктор Джон Басманджиан (John Basmajian), отец электромиографической (ЭМГ) науки, внёс свой вклад в непонимание утверждением, что поясничная и подвздошная мышца функционируют нераздельно, потому что у них общее нижнее крепление. Его мнение привело к широкому распространению термина «iliopsoas» (подвздошно-поясничная), лишая каждую из мышц индивидуальных особенностей, и спровоцировало прецедент измерять ЭМГ подвздошной мышцы, а не глубокой и более труднодоступной поясничной мышцы.

Вся эта история помогает понять причины распространённости заблуждений о действительной роли поясничной мышцы.

Механика поясничной мышцы

В свете информации о точках прикрепления возникают вопросы: сгибает ли поясничная мышца бедро? Или она движет позвоночник? А может, она делает и то, и другое?

Биомеханики всегда пытаются построить картину на основе «предположительного» действия, учитывая здоровье суставов, рычаги и производимое усилие.

Многочисленные соединения с позвоночником подразумевают, что основная роль поясничной мышцы состоит в обеспечении каким-то образом движений позвоночника. Но проверка этой гипотезы показывает, что углы прикреплений не позволяют обеспечить достаточного усилия для наклона в сторону.

Помните подъёмы корпуса из положения, лёжа в школе (старой школе!) из National Fitness Testing program (в настоящее время известная, как President’s Challenge Program)? При движении, подобном подъёму туловища (которые, как ни странно, всё ещё входят в протокол), поясничная мышца одновременно разгибает верхние позвонки и сгибает нижние позвонки, создавая сдвигающее усилие в поясничных позвонках (один позвонок скользит относительно другого), а также создаёт существенную компрессионную нагрузку (Bogduk, Pearcy & Hadfield, 1992) – нежелательное движение для долговременного здоровья спины.

Исследования показывают, что поясничная мышца играет активную роль в сгибании бедра, но по сравнению с подвздошной мышцей поясничная больше стабилизирует позвоночник (не позволяя позвонкам вращаться во фронтальной плоскости), чем производит движение ноги (Hu et al. 2011). И наконец, множественное прикрепление создаёт необходимость достаточной способности к удлинению поясничной мышцы, чтобы позволить позвоночнику, тазу и бёдрам свободное, естественное движение без боли и травм.

Сидячий образ жизни и поясничная мышца

Если вы когда-нибудь видели переход триатлониста от велосипедного этапа гонки к бегу, то можете представить, как долгое пребывание поясничной мышцы в укороченном состоянии влияет на вашу способность ходить вертикально.

В менее экстремальной ситуации: часы (и ещё много часов), проведённые сидя, влияют на способность поясничной мышцы растягиваться на максимальную длину – длину, которая позволяет вам ровно стоять и что, вероятно, более важно, удлиняться при ходьбе.

Если вы подсчитаете количество пациентов, которые переходят от восьмичасового сидения на рабочем месте к «фитнес» активности, которая дополнительно предрасполагает поясничную мышцу к укорочению (велотренажёр, тренажёр-лестница, упражнения на тренажёрах сидя), то не удивитесь, что у людей, выполняющих упражнения, так много проблем с нижней частью спины, тазом и бёдрами.

Как выглядит укорочение поясничной мышцы?

Специалисты, замечая чрезмерную кривизну поясничного отдела позвоночника, часто делают вывод о наклоне таза вперёд у клиента.

Подобная форма постуральной оценки ошибочная, так как не подкреплена объективными данными положения скелета, в частности, происхождения кривой.

Чрезмерное разгибание позвоночника или наклон таза вперёд не обязательно свидетельство укороченной поясничной мышцы. Вместо этого наблюдается особенная кривая, созданная смещением верхних поясничных позвонков в сочетании с разгибанием и смещением и сгибанием нижних позвонков. Это похоже на чрезмерный изгиб, с одним исключением – костный признак: грудная клетка.

Оценка поясничной мышцы

В связи с тем, что поясничная мышца может смещать позвоночник вперёд, очень часто можно увидеть «выпирающие рёбра» при укорочении мышцы.

Оценить это в положении стоя трудно, так как многие люди компенсируют укорочение поясничной мышцы небольшим сгибанием тазобедренных суставов и коленей, «ослабляя поясничную линию». Для объективной оценки используйте положение, лёжа на спине.

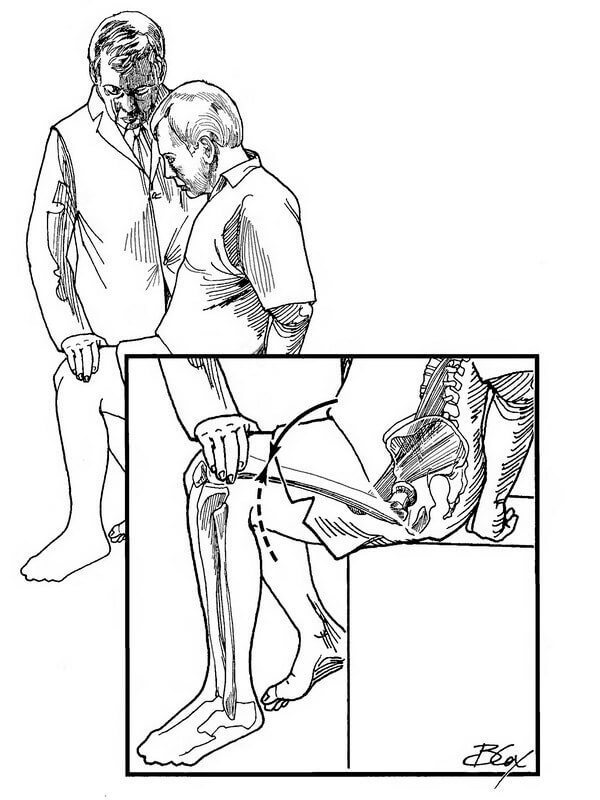

Начинайте работу с пациентом в положении сидя с выпрямленными ногами. Четырёхглавые мышцы должны быть полностью расслаблены, а задняя поверхность бедра касаться пола. Остановите пациента при наклоне назад, когда нижняя поверхность бедра приподнимется от пола.

В этот момент поддержите своего пациента под голову и лопатки, оставляя пространство для опускания рёбер на пол. Высота поддержки зависит от напряжения поясничной мышцы.

В идеале, пациент должен быть в состоянии лежа на полу с «нейтральным» положением скелета. Укороченная поясничная мышца приподнимет бедро или нижние рёбра от пола. Эта оценка – коррекционное положение. В случае обнаружения приподнятых поясничной мышцей рёбер, попросите пациента расслабиться, пока нижние рёбра не окажутся на полу. В дальнейшем необходимо постепенно уменьшать высоту или положение, при котором необходима поддержка.

Чтобы протестировать подвздошно-поясничную мышцу (ППМ), попросите пациента сесть на край кушетки. Встаньте рядом с пациентом и положите одну руку на бедро пациента чуть выше его колена.

Положите другую руку на плечо пациента. Попросите пациента поднять колено против сопротивления вашей руки. Рабочее усилие ППМ затем сравните с усилием той же мышцы на другой ноге.

Постизометрическая релаксация мышц

Все суставы человеческого тела окружены комплексами мышц и управляются их сокращениями. Сокращение одних групп мышц и своевременное расслабление других – залог плавности и эффективности движений тела. При возникновении патологических смещений в суставах проявляется эффект выраженного раздражения рецепторов сухожилий, мышечных волокон. Это приводит к сокращению как мелких групп околосуставных мышц, фиксирующих патологическое положение сустава, так и крупных мышечно-фасциальных комплексов, приводящих к изменению биомеханики всего тела.

Лечение подобного комплекса нарушений должно заключаться в возвращении причинному суставу нормального положения и объема движений. К сожалению, выраженное околосуставное мышечное напряжение затрудняет телу проведение самокоррекции.

Чтобы помочь организму встать на путь к исцелению необходимо провести расслабление мышц.

Известно, что в фазе нормального мышечного сокращения происходит истощение внутренних энергетических ресурсов мышцы, после чего наступает фаза расслабления. В случае патологически напряженных мышц происходит попеременное задействование различных групп волокон, что позволяет мышце длительно находится в напряженном состоянии. Если же мы сознательно увеличим силу мышечного сокращения в ответ на приложенное из вне сопротивление, будут задействованы все группы мышечных волокон, что приведет к последующему их расслаблению и даст возможность растянуть напряженную мышцу, освободить патологически смещенный сустав.

Основные правила проведения постизометрической релаксации мышц:

1. Перед началом проведения упражнения необходимо вывести сустав в сторону ограничения, добиться максимального натяжения и напряжения патологически сокращенной мышцы. Подготовительное движение осуществляется до уровня усиления болевых проявлений. Это барьер ограничения движения.

2. Движение, осуществляемое для увеличения мышечного сокращения, должно проводится в сторону максимальной безболезненности и соответствовать направлению предшествующего сокращения мышцы (противоположном барьеру ограничения).

3. Сила дополнительного сокращения мышцы составляет 30% от максимума и не должна увеличивать болевые проявления.

4. Сопротивление сокращению мышцы должно быть достаточно для удержания конечности или тела от перемещения в пространстве. Мышца должна напрягаться, но не производить движения, удерживаемая сопротивлением.

5. Время дополнительного мышечного напряжения 5-7 секунд.

6. После напряжения выдерживается 3 секундная пауза – мышца расслабляется.

7. После паузы проводится растяжение мышцы в сторону барьера ограничения до появления болевого синдрома. Это новый барьер ограничения.

8. Выполняется 3-4 подхода с постепенным увеличением свободы движения сустава и расслаблением мышцы.

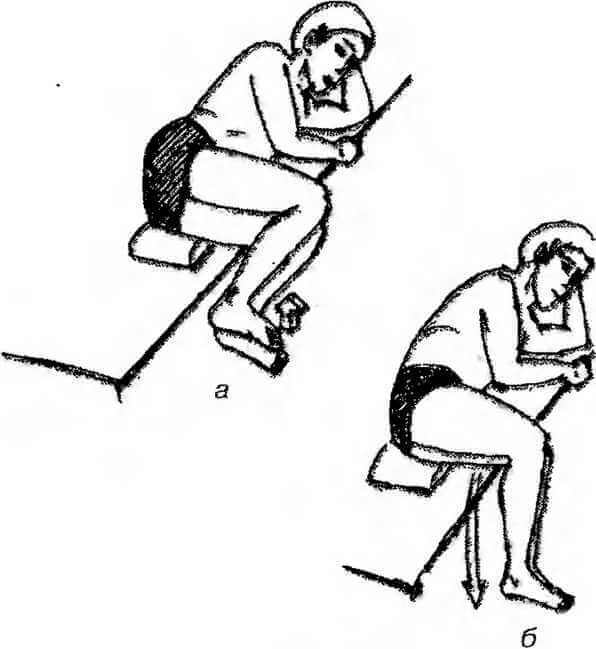

Упражнение 1.

И.п. — лежа на краю кровати на здоровом боку, под таз и поясницу можно подложить небольшую подушку. Обе ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, голени и стопы свисают за край кровати. За счет массы ног при расслаблении произойдет наклон таза и в вышележащем боку появится ощущение растяжки.

Приподнимите стопы и голени до горизонтального положения, удержите напряжение в течение 5—10 секунд (а). Движения лучше выполнять на выдохе.

Затем глубоко вдохните, расслабьтесь и потянитесь. Ноги опустятся и своим весом произведут растяжку квадратной мышцы поясницы и собственных мышц позвоночника (б). Движение повторяется 3—4 раза с нарастанием амплитуды при растяжке.

Если позволяют условия, можно «верхней» рукой ухватиться за спинку кровати. В этом случае растяжка будет ощутимее и захватит широчайшую мышцу спины.

Упражнение 2.

Позволяет растянуть те же мышцы и снять нагрузку с суставов и дисков позвоночника. Оно больше подойдет тем, у кого боли появляются к вечеру. Для его выполнения положите рядом со шкафом стопку книг высотой 15—20 сантиметров. Если у вас в доме есть перекладина, то лучше воспользоваться ею, хотя подойдет и дверь или в крайнем случае — просто стена, на которую можно опереться.

И.п. — стоя одной ногой на стопке книг, другая свободно свисает, не касаясь опоры, руки максимально вытянуты вверх, фиксируют положение, удерживаясь за опору. На выдохе подтяните свисающую ногу вверх («втяните» ногу в туловище), как показано на рис.а.

Задержав это положение в течение 10 секунд, вдохните, расслабьтесь и встряхните свисающую ногу, стараясь коснуться стопой пола (рис.б). В норме должна ощущаться растяжка мышц в поясничной области на стороне свисающей ноги. Движение повторите 3—4 раза каждой ногой.

После выполнения этого упражнения необходимо лечь и полежать в течение часа, поэтому лучше его делать перед сном.

Прием ПИРМ будет эффективнее, если его проводить из положения виса на перекладине на одной руке. Причем если на правой, то подтягивать следует левую ногу, и наоборот. Такой вариант подойдет спортсменам и всем, кто сможет его выполнить, провисев на перекладине 2—3 минуты, удерживаясь одной рукой.

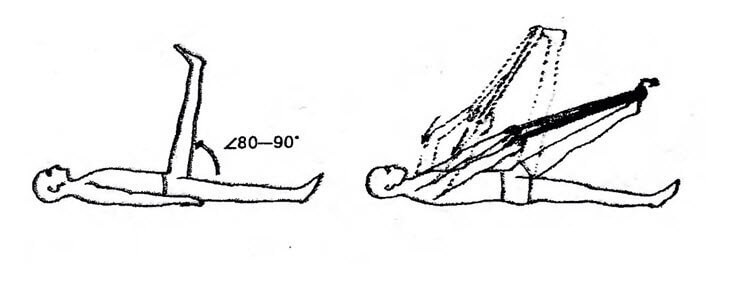

Упражнение 3.

И. п. — лежа на спине, ноги выпрямлены. На стопу (около пальцев) набросьте длинное полотенце, наподобие стремени. Концы его удерживайте в руках и натяните на себя, как вожжи. Нога начнет подниматься, как мы уже говорили, в норме на 80—90°, то есть выйдет в вертикальное положение. Если же угол подъема меньший и, к примеру, после 30° появились тянущие боли по задней поверхности бедра, под коленом или в голени, то это и есть тот самый (скрытый) спазм мышц, который следует обязательно ликвидировать, в противном случае он рано или поздно проявится явно — в виде обострения. Для устранения этого спазма используется ПИРМ.

Вначале чуть ослабьте натяжение полотенца и установите исходное безболезненное положение ноги. Затем сделайте спокойный вдох и надавите пальцами стопы на полотенце, как на педаль Вы почувствуете, как напряглись мышцы задней поверхности ноги. Ваше усилие должно быть средней интенсивности. Задержите напряжение мышц на 7—15 секунд (желательно задержать и вдох). Выдохните, медленно расслабьте мышцы ноги, а руками потяните полотенце на себя.

Если все выполнено правильно, без спешки и рывков, то нога поднимется выше исходного уровня и преодолеет первоначальный болевой барьер.

Далее растягивайте мышцы до нового «порога» — в нашем случае, к примеру, от 30 до 50—70°. И как только появится уже знакомое тянущее ощущение, вновь давите пальцами на полотенце, задержите напряжение на вдохе и произведите растяжку. Теперь угол подъема может составить и 80—90°.

Так, за 2—3 цикла спазм у подавляющего большинства ликвидируется.

Нередко встречается мнение, что подобные боли связаны с воспалением седалищного нерва, но приведенное упражнение лишний раз доказывает мышечное происхождение болевого синдрома, который чаще всего удается купировать простой растяжкой.

Возможные затруднения при выполнении этого упражнения:

1. Мышцы туго поддаются растяжке, или она провоцирует боль. В таком случае попробуйте увеличить задержку напряжения до 20 секунд, а само растягивающее движение производите в малых амплитудах — по 5-10°.

2. Возможно, за один такой цикл до нормы мышцы не растянутся. Поэтому занятия следует повторять на протяжении нескольких дней, иногда и по 2 раза в день. Важно отметить, что если после проведения этого упражнения объем движения возрос хотя бы на 5—10°, тo вы на правильном пути и дело пойдет.

3. Если движение «застопорилось», не достигнув нормы, то следует искать стойкие изменения в мышцах или в тазобедренном суставе. Такая ситуация часто наблюдается у длительно болеющих остеохондрозом, перенесших травмы, больных коксартрозом. В таком случае не старайтесь доводить сгибание до 90°. Возможно, ваша индивидуальная норма меньше и составляет, к примеру, 45°. Но и в этом случае после проведения приема ПИРМ вы обязательно почувствуете облегчение.

Приведенные упражнения ПИРМ являются ключевыми для правильного положения всех вышерасположенных отделов позвоночника. Кроме того, они увеличивают резерв опорно-двигательного аппарата благодаря возрастанию и приведению к норме объемов движения в двух крупных суставах — коленном и тазобедренном. Теперь они будут выполнять положенную им амплитуду движений и разгрузят позвоночник, а следовательно, риск повторных обострений поясничных болей снизится.

Если выполнять эти упражнения регулярно, то через неделю-две вы отметите, что ноги сгибаются и разгибаются в полном объеме и без проведения ПИРМ. В этом случае можно ограничиться тестированием 1 раз в неделю с помощью тех же приемов, а при отклонении от нормы проводить растягивающие упражнения.

Напомним, что главным критерием правильности выполнения приемов ПИРМ служат не градусы, а ваши ощущения. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

,

чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!