Гидроторакс на рентгенограмме проявляется синдромом

Медицина / Диагностика / Диагностика (статья)

Рентгенография: Затемнения или Просветления легочного поля

|

12-11-2018, 18:59

|

Рентген легкихСостояния, при которых на рентгенографии обнаруживается картина тотального (субтотального) затемнения или просветления легочного поля, могут представлять серьезную опасность для пациента. Так, просветление легочного поля наблюдается, например, при пневмотораксе, а затемнение – признак фиброторакса, гидроторакса или ателектаза легкого.

Рентген легкихСостояния, при которых на рентгенографии обнаруживается картина тотального (субтотального) затемнения или просветления легочного поля, могут представлять серьезную опасность для пациента. Так, просветление легочного поля наблюдается, например, при пневмотораксе, а затемнение – признак фиброторакса, гидроторакса или ателектаза легкого.

Гидроторакс

Тотальное и субтотальное затемнение легочного поля обусловлено, как правило, скоплением большого количества жидкости в плевральной полости (гидротораксом). Гидроторакс – аномальное накопление жидкости (транссудата) в плевральной полости. К основным причинам развития гидроторакса относят: застойная сердечная недостаточность, почечная недостаточность, травмы грудной клетки, системные заболевания соединительной ткани, цирроз печени, злокачественные новообразования и метастазы в плевру.

Рентгеновский снимок не дает возможности определить характер жидкости (кровь, гной, воспалительный экссудат, транссудат при сердечной недостаточности и др) в плевральной полости, поскольку одна и та же рентгенологическая картинка может быть обусловлена разным содержимым.

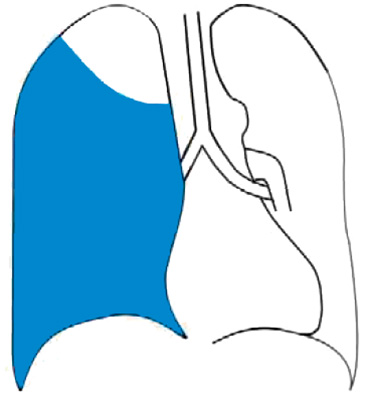

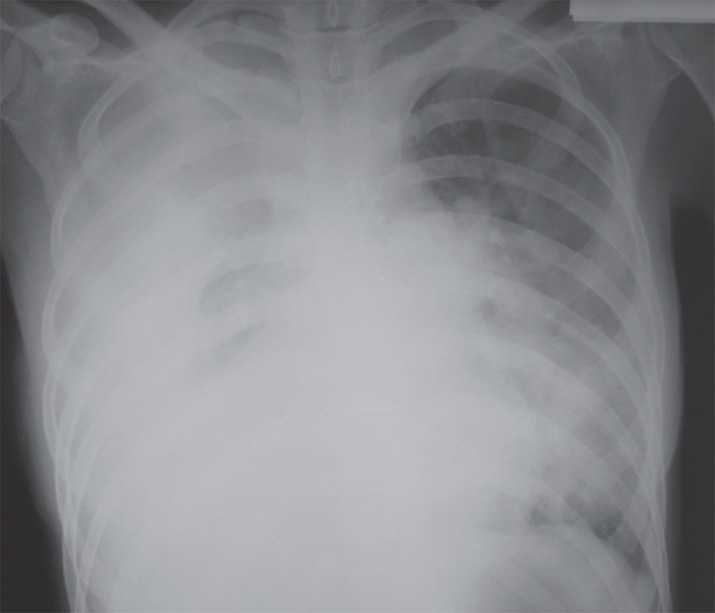

Затемнение при гидротораксе, как правило, занимает не все легочное поле, а его средний и нижний отделы, область реберно-диафрагмального синуса (см. рисунок 1 и 2).

Рисунок 1. Субтотальный гидроторакс справа (схема). Средостение смещено влево

Гидроторакс

Гидроторакс

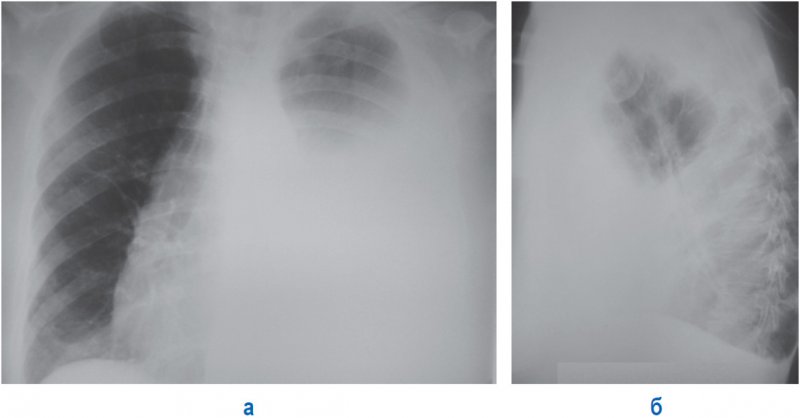

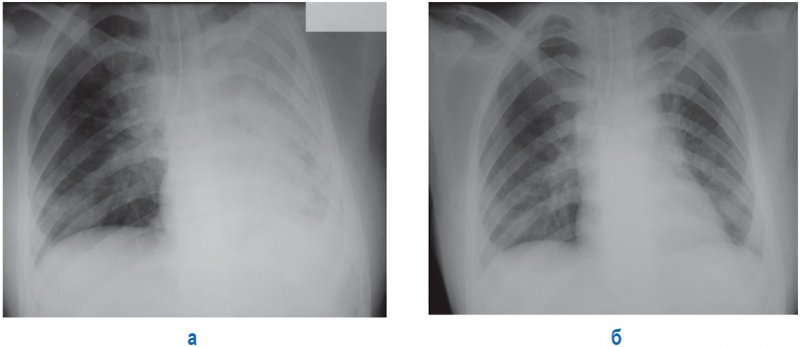

Рисунок 2. Субтотальный гидроторакс слева. А – рентгенограмма в прямой проекции. Б – рентгенограмма левой боковой проекции. Отмечается затемнение левого легочного поля в среднем и нижних отделах, верхняя граница затемнения дугообразная. Средостение смещено вправо (это определяется по смещению сердечной тени вправо). Верхняя граница гидроторакса нечеткая, снижена прозрачность вышележащих отделов легкого

«Свободным» остается небольшой участок верхней части легочного поля (субтотальный гидроторакс). При значительном количестве жидкого содержимого легочное поле полностью затемнено (тотальный гидроторакс); в этом случае может обнаруживаться участок просветления во внутренней зоне верхних отделов легочного поля – «плевральное окно» (см рисунок 8).

При гидротораксе затемнение однородное и интенсивное. На фоне такого затемнения, как правило, очень плохо различаются (или полностью не определяются) элементы легочного рисунки и корень легкого. Также затемнение перекрывает тень сердца и полностью с ней сливается (при левостороннем расположении). Купол диафрагмы на стороне гидроторакса дифференцируется очень плохо или полностью не различается.

Верхняя граница затемненной области дугообразная, «выгнутая» книзу, направлена от наружного отдела легочного поля вниз и к срединной тени; граница может быть не очень четкой. Прозрачность легкого на участке над границей затемнения часто снижена из-за патологических изменений в легких (например, пневмония) или сдавления легкого содержимым плевральной полости (рисунок 2). В случае накопления большого количества жидкости затемнение распространяется на все протяжение легочного поля (тотальный гидроторакс); при этом верхняя граница содержимого плевральной полости не визуализируется.

Плевральный выпот имеет один важный признак – смещение тени средостения в противоположную от гидроторакса сторону. Это смещение проще обнаружить, если ориентироваться на смещение трахеи. Кроме этого, определяется соответствующее смещение сердечной тени (в этом случае установка обследуемого пациента должна быть симметричной, так как необходимо провести оценку положения грудинных концов ключиц – они должны находится примерно на одинаковом расстоянии от остистых отростков грудных позвонков). Отметим, что смещение тени средостения при гидротораксе не всегда выражено из-за того, что легкое на стороне поражения компремируется («сжимается») содержимым плевральной полости (то есть, образуется компрессионный ателектаз легкого). Следует помнить, что при обтурации бронха (например, опухолью) гидроторакс может сочетаться с ателектазом легкого на стороне поражения.

При оценке результатов рентгенографии всегда нужно тщательно оценить изменения в противоположном легком – эти изменения могут помочь в обнаружении возможных причин выпота: туберкулезные изменения, объемные новообразования, воспалительные инфильтраты, признаки венозного застоя в малом (легочном) круге кровообращения. Важно оценивать состояние ребер – «свежие» переломы на пораженной стороне могут сочетаться с гемотораксом (скоплением крови в плевральной полости); кроме этого, причиной разрушения ребер может быть опухолевое или метастатическое поражение.

Ателектаз

Еще одной причиной распространенного затемнения легочного поля является ателектаз – полное (тотальное) спадение легкого. В случае возникновения ателектаза легкое становится безвоздушным, а его объем значительно снижается. К основным причинам возникновения ателектаза относят: инородное тело, слизистая «пробка» (перекрывает просвет главного бронха), новообразования и др. С целью диагностирования ателектаза и его устранения, больному показана фибробронхостопия.

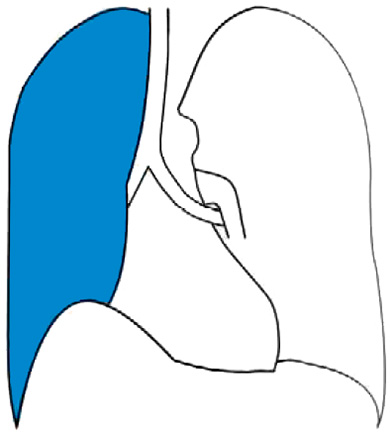

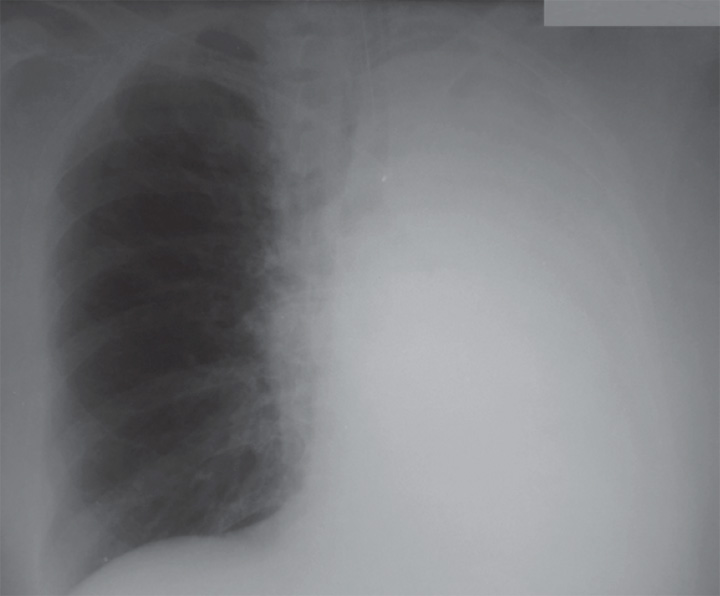

На рентгенограмме ателектаз легкого характеризуется затемнением (высокоинтенсивное и часто однородное) всего легочного поля (рисунок 3 и 4).

Рисунок 3. Ателектаз правого легкого (схема). Средостение смещено вправо. Диафрагма справа расположена выше обычного

Рисунок 4. Ателектаз левого легкого. Средостение смещено влево (определяется по смещению трахеи и сердечной тени влево; при этом наблюдается «оголенный» правый контур позвоночника на уровне сердца)

Основной признак ателектаза легкого – смещение срединной тени в сторону ателектаза и высокое расположение на стороне поражения купола диафрагмы, за счет чего легочное поле на рентгенограмме имеет меньшие размеры. На фоне затемнения при ателектазе просвет бронхов, как правило, не виден (бронхи в инфильтратах образуют ветвящиеся светлые «полоски» — симптом «воздушной бронхографии»; см рисунок 5).

Воздушная бронхография

Воздушная бронхография

Рисунок 5. Симптом «Воздушной бронхографии». Стрелками обозначены визуализируемые просветы бронхов на фоне инфильтрации

У пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, ателектаза легкого может возникнуть из-за введения интубационной трубки, если ее ввели слишком далеко (дистальный конец интубационной трубки попадает в главный бронх (как правило, в правый), в результате чего спадается соответственно левое легкое; см рисунок 6).

Ателектаз

Ателектаз

Рисунок 6. Ателектаза левого легкого. А – прозрачность левого легкого снижается, однако не настолько выражено, как показано на рисунке 4 (вероятно, такая степень прозрачности обусловлена неполным спадением легкого – различимы левый купол диафрагмы и левый контур сердца; также не определяется значительное смещение средостения). В трахее расположена интубационная трубка, дистальный конец которой расположен у входа в правый бронх. Б – после коррекции положения интубационной трубки воздушность левого легкого восстановлена

Всегда нужно контролировать положение интубационной трубки с помощью рентгенограммы – дистальный конец трубки должен быть расположен не насколько сантиметров выше бифуркации трахеи.

Фиброторакс

Фиброторакс – облитерация плевральной полости спайками, фиброзной тканью. Эта патология не играет такой важной клинической роли как гидроторакс и ателектаз, так как является стабильным состоянием и не представляет угрозы жизни больного. Фиброторакс, как правило, развивается в отдаленном постоперационном периоде после пульмонэктомии и характеризуется затемнением всего легочного поля на рентгенограмме (см рисунок 7).

Рисунок 7. Правосторонний фиброторакс (после пульмонэктомии). Рентгенологическая картина аналогична ателектазу правого легкого

Еще одна распространенная причина развития тотального фиброторакса – исход распространенных воспалительных процессов в плевре (гемоторакс, эмпиемы) с образованием массивных плевральных шварт и значительным уменьшением размера легкого за счет фиброза плеврогенного происхождения.

На рентгенограмме картина тотального фиброторакса такая же, как и ателектаза легкого – однородное, распространенное затемнение легочного поля со смещением средостения в сторону затемнения и высоким расположением купола диафрагмы на пораженной стороне. При диагностировании фиброторакса большое значение имеет анамнез, клиническая картина, а также результаты предыдущих рентгенологических исследований. На фоне однородного интенсивного затемнения легочного поля при фибротораксе могут обнаруживаться участки обызвествления плевры в виде очаговых теней в виде полос очень высокой интенсивности; возможно обнаружение деформации ребер, обусловленных посттравматическими (постоперационными) изменениями.

Тотальное или субтотальное затемнение легочного поля может возникать из-за отека легкого, инфильтрацией легочной ткани при воспалениях (например, пневмония). В этих случаях срединная тень не смещается, верхушки легких и области реберно-диафрагмальных синусов (нижненаружные отделы легочного поля над диафрагмой) часто остаются «свободными» (прозрачными). В случае инфильтрации легочной ткани отмечается неоднородное затемнение, на фоне которого могут обнаруживаться светлые бронхиальные «полосы» (симптом «воздушной бронхографии»), полости распада, а также отдельные участки легкого, сохранившие воздушность (см рисунок 8, 9). Отметим, что отек легких в большинстве случаев двусторонний и сопровождается характерными симптомами.

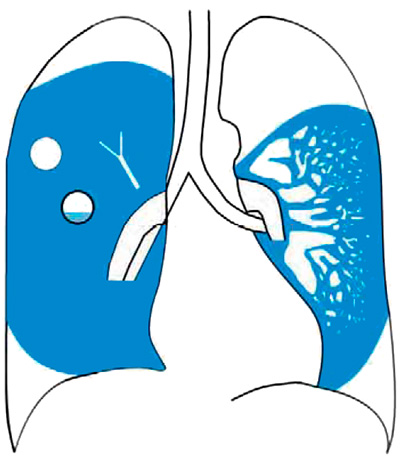

Рисунок 8. Субтотальные затемнения при инфильтрации легочной ткани (схема). «Свободные» верхушки и области синусов. С обеих сторон неоднородные затемнения, справа – симптом «воздушной бронхографии» и полости деструкции

Рисунок 9. Правосторонний гидроторакс, полисегментарная левосторонняя пневмония. Снимок сделан в отделении интенсивной терапии в положении лежа. На правом легочном поле отмечается субтотальное затенение за счет гидроторакса, затемнение интенсивное, однородное (кроме небольшого «плеврального окна» в прикорневой области), синус справа не дифференцируется. Затемнение слева обусловлено пневмонией (оно не такое однородное, как справа). Верхние отделы легочного поля и синус слева «свободны».

В редких случаях причиной тотального или субтотального затемнения легочного поля может быть большая опухоль легкого (в этом случае средостение смещается в противоположную сторону).

Если на рентгенограмме определяется тотальное (субтотальное) затемнение легочного поля, в первую очередь нужно обратить внимание на смещение срединной тени. Смещение средостения в сторону затемнения говорит о наличии фиброторакса или ателектаза легкого; при смещении в противоположную сторону – гидроторакса. При несмещенном средостении нужно обратить внимание на прозрачность в области реберно-диафрагмальных синусов и верхушки легких – если затемнения неоднородны, а синусы и верхушки прозрачны, вероятно в легком инфильтрация. В случае распространенного двустороннего затемнения следует исключить отек легких. При проведении дифференциальной диагностики в случае обнаружения субтотального и тотального затемнение легочного поля следует провести ультразвуковое исследование (УЗИ) плевральных полостей – это позволит определить наличие жидкости в плевральной полости (в сомнительных случаях).

Пневмоторакс

Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости, которое характеризуется субтотальным просветлением легочного поля на рентгенограмме. Просветление обусловлено отсутствием легочной ткани на значительном участке легочного поля, в результате чего легочный рисунок не определяется. При этом легкое «поджимается» к средостению, покрывающая легкое (висцеральная) плевра становится видимой (на рентгенограмме проявляется в виде тонкой полоски; см рисунок 10).

Рисунок 10. Тотальный правосторонний пневмоторакс. Правое легкое полностью коллабировано и поджато к средостению. На снимке правое легочное поле почти на всем протяжении «пустое» за счет отсутствия легочного рисунка. В данном случае смещение средостения не наблюдается

Если на рентгенограмме отмечается смещение средостения в противоположную сторону – это напряженный пневмоторакс (состояние, угрожающее жизни пациента).

Источник

- Клиникам

- Врачам

- Примеры заключений

- Полезные материалы

- Врачи

- Отзывы

- Соглашение

Гидроторакс: определение понятия, причины, классификация

Под термином «гидроторакс» (по крайней мере, в лучевой диагностике) понимается состояние, при котором в грудной полости наличествует жидкость любого характера. Это может быть экссудат, транссудат, кровь, лимфа, желчь, гной и т. д. Характер жидкости в грудной полости при помощи рентгеновского исследования установить затруднительно (можно только предполагать), поэтому при описании рентгенограмм (да и КТ) указывается только объем (приблизительно – при рентгенограммах, более точно – плюс-минус 100 мл – при КТ), а также локализация жидкостного содержимого.

Причинами гидроторакса может быть как терапевтическая патология (застойные явления в сосудах малого – легочного – круга кровообращения), так и опухолевая патология (например, метастазы в плевру провоцируют развитие гидроторакса различного объема), острая хирургическая патология (острый панкреатит зачастую является причиной скопления жидкости воспалительного характера в левой половине грудной клетки). Травма грудной клетки с повреждением ребер, плевры – еще одна причина скопления жидкости (здесь более вероятен ее геморрагический характер) в грудной полости.

Гидроторакс можно классифицировать по характеру жидкости (пределяется уже после пункции). Гемоторакс – скопление крови в грудной полости, хилоторакс – скопление лимфы, пиоторакс – гноя. Также гидроторакс подразделяется по объему жидкости – выделяют минимальный гидроторакс (50-100 мл), который можно выявить только при компьютерной томографии, гидроторакс небольшого объема (до 500 мл), который можно выявить уже на рентгеновском снимке грудной клетки, средний гидроторакс (500-1500 мл), дающий развернутую рентгеновскую картину, и гидроторакс большого объема (свыше 1500 мл), приводящий к сдавлению легкого и нарушению дыхания.

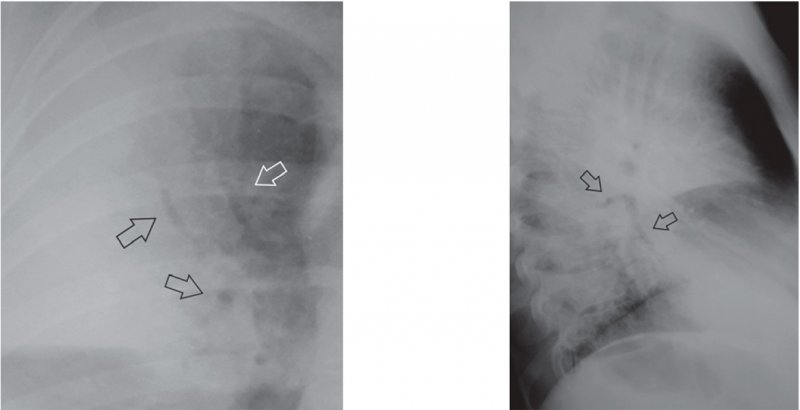

Так выглядит гидроторакс на рентгеновском снимке (в прямой проекции) – на левом изображении. Стрелкой отмечена тень с горизонтальной верхней границей справа в нижних отделах – это признак того, что в грудной полости имеется также и газ. На изображении справа – признаки гидроторакса на КТ (средостенный режим) – стрелками отмечена жидкость, имеющая плотность +8…+10 единиц шкалы Хаунсфилда.

Гидроторакс: признаки на рентгенограммах

В зависимости от объема, локализации жидкости, а также наличия воздуха в грудной полости гидроторакс на рентгенограммах может выглядеть по-разному. Наиболее характерный, «классический» признак гидроторакса на снимке в прямой проекции (обязательно выполненной в положении пациента стоя) – затемнение средней интенсивности с наклонной верхней границей, наружный край которого находится выше внутреннего – такая граница обусловлена более низким (по сравнению с атмосферным) давлением в плевральной полости и свидетельствует об отсутствии газа в ней. При наличии газа в грудной полости граница затемнения становится прямой (горизонтальной).

На рентгенограммах жидкость в грудной полости отмечена стрелками (по верхней границе). Слева – в прямой проекции тень имеет наклонную верхнюю границу, наружный край которой располагается выше, что свидетельствует об отсутствии воздуха в грудной полости.

Данные рентгенограммы также демонстрируют левосторонний гидроторакс у другого пациента – видно затемнение с наклонной границей слева в нижних отделах.

Если жидкость локализована в области переднего (либо латерального) реберно-диафрагмального синуса (или в обоих синусах), граница затемнения будет четкой. В случаях, когда жидкость находится сзади, на рентгенограммах граница затемнения «расплывается», становится нечеткой – в этом случае необходим снимок в боковой проекции, чтобы дифференцировать гидроторакс с пневмонической инфильтрацией легкого, а также достоверно указать хирургам на его локализацию. К сожалению, определить объем жидкости на рентгенограммах можно только приблизительно – точность не превышает плюс-минус 500 мл (в идеальных случаях). Для более точного определения объема рекомендуется проведение КТ.

На рентгенограмме четко не визуализируется правый латеральный реберно-диафрагмальный синус, контур купола диафрагмы с правой стороны нечеткий – данное состояние может быть обусловлено как правосторонним гидротораксом, так и пневмонией. Здесь необходимо выполнить снимок в боковой проекции и КТ грудной клетки.

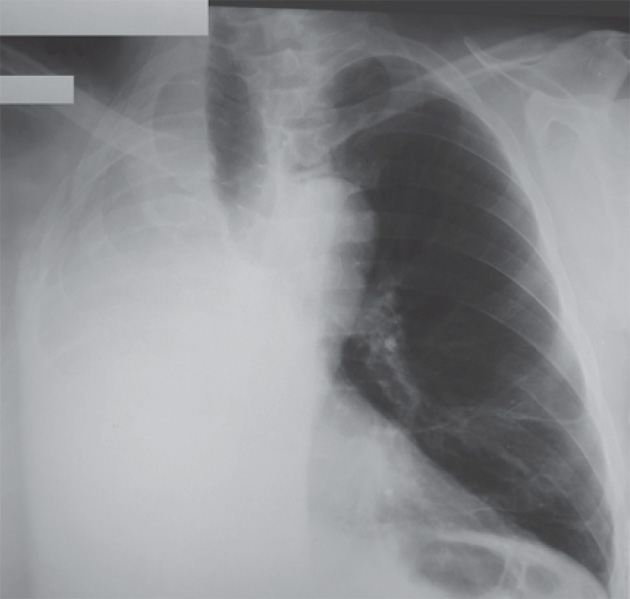

Гидроторакс большого объема правосторонней локализации

Эти снимки демонстрируют динамику левостороннего гидроторакса у пациента до (левое изображение) и после лечения (правое изображение). Обратите внимание, как сместилась вниз граница затемнения с левой стороны – тем не менее, жидкость в грудной клетке все еще остается.

На рентгенограммах – признаки гидроторакса большого объема с правой стороны. Четко визуализируется тень с наклонной верхней границей (отмечена стрелками). Можно предположить, что объем жидкости внутри грудной клетки больше 1,5 литров.

Средний гидроторакс справа: видна тень с практически горизонтальной границей на снимке в прямой проекции (слева)

Рентгенограммы, демонстрирующие гидропневмоторакс: на изображении слева стрелками желтого цвета отмечен уровень жидкости в грудной полости, стрелками зеленого цвета – край поджатого легкого, цифрой 1 – воздух в грудной полости.

Признаки гидроторакса на КТ

При компьютерной томографии гидроторакс проявляется в виде наличия в грудной полости жидкостного содержимого плотностью от +5 до +20 единиц шкалы Хаунсфилда.

Так выглядит гидроторакс при компьютерной томографии. Цифрой 1 отмечена жидкость, имеющая плотность +8…+10 единиц (по Хаунсфилду), занимающая большую часть объема левой половины грудной полости и вызывающая сдавление легкого (на левом изображении и изображении посередине). На крайнем правом изображении – минимальный гидроторакс (жидкость отмечена стрелками).

Гидропневмоторакс на КТ: желтыми стрелками отмечен уровень жидкости в грудной полости (на обоих изображениях), на правом изображении цифрой 1 отмечен свободный газ в грудной клетке, стрелками синего цвета – край слегка поджатого легкого. Данное состояние обусловлено попыткой оперативного лечения гидроторакса – эвакуации жидкости при помощи пункции. Жидкость эвакуирована не полностью, а в результате нарушения целостности грудной стенки и плевральной полости в нее попал газ, вызвавший некоторое поджатие легкого справа.

На представленных сканах можно заподозрить гемоторакс. Цифрой 1 на левом изображении отмечен жидкостной компонент в грудной полости, зелеными стрелками на изображении посередине отмечена подкожная эмфизема, желтой стрелкой на правом изображении отмечен перелом ребра (один из многих у этого пациента) – все это последствия травмы грудной клетки.

Другие статьи из раздела «КТ органов дыхания и грудной клетки»

Проконсультируем бесплатно в мессенджерах

Источник