Ганглионейробластома код мкб 10

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: Ганглионейробластома.

Ганглионейробластома

Описание

Ганглионейробластома. Злокачественная неврогенная опухоль, содержащая нейробласты и находящиеся на различных стадиях дифференцировки ганглиозные клетки. Ганглионейробластома характеризуется анорексией, похуданием, лихорадкой, симптомами избытка катехоламинов (повышение АД, потливость, гиперемия лица, тахикардия). В зависимости от локализации опухоли могут наблюдаться симптомы сдавления органов брюшной полости или средостения, очаговая неврологическая симптоматика. Диагностика ганглионейробластомы основана на визуализации опухоли при помощи УЗИ, КТ, МРТ, МСКТ и ее морфологической верификации при изучении биопсийного материала. Наиболее эффективный способ лечения ганглионейробластомы — это радикальное или расширенное удаление опухоли.

Дополнительные факты

Ганглионейробластома представляет собой лишенный капсулы серо-розовый или серый опухолевый узел, имеющий очаги кровоизлияний и некротические участки. Среди опухолей симпатической нервной системы ганглионейробластома занимает второе место по частоте возникновения. Она составляет около 40% опухолей этой группы. В половине случаев ганглионейробластома располагается в забрюшинном пространстве, 40% ее локализации приходится на заднее средостение. Ганглионейробластома ЦНС является редким видом опухоли и составляет всего 0,5% наблюдений.

Ганглионейробластома является результатом злокачественной трансформации ганглионевромы и занимает промежуточное положение между этой доброкачественной опухолью и крайне злокачественной нейробластомой. На сегодняшний день неврология и медицина в целом не имеют точных сведений о причинах, приводящих к развитию ганглионейробластомы. Наиболее часто ганглионейробластома встречается у детей, преимущественно в возрастном промежутке от 4 до 10 лет. Отдельно выделяют так называемую комбинированную ганглионейробластому, имеющую строение ганглионевромы с участками из нейробластов. Такая ганглионейробластома встречается в основном среди пациентов старше 10 лет, а средний возраст заболевших составляет 20 лет.

Ганглионейробластома

Симптомы

Ганглионейробластома забрюшинного пространства проявляется общими симптомами: снижением массы тела, анорексией, анемией, лихорадкой. Может наблюдаться периорбитальный отек. Поскольку ганглионейробластома сопровождается повышением в крови котехоламинов (адреналина, дофамина, норадреналина), клинически зачастую наблюдаются обусловленные их избытком симптомы: повышенное потоотделение, артериальная гипертензия, тахикардия, покраснение лица, иногда — хронический понос.

Ганглионейробластома средостения характеризуется прежде всего нарушением дыхательной функции: одышкой, кашлем, стенотическим дыханием или стридором, приступами асфиксии. Указанные симптомы чаще бывают вызваны рефлекторными механизмами и нейропатическим парезом гортани, возникающими при сдавлении опухолью блуждающего нерва или его ветвей. Они отличаются внезапным появлением и быстрым развитием клиники в течение нескольких дней. При этом опухоль может иметь небольшой размер, не вызывать смещения структур средостения и не распространяться на легкие. Если ганглионейробластома оказывает давление на верхнегрудные симпатические узлы, то в клинической картине наблюдается нарушение потоотделения, анизокория (разный размер зрачков), синдром Горнера: опущение верхнего века (птоз), расширение зрачка (миоз), энофтальм.

Изменение аппетита. Изменение веса. Истощение. Ломота в мышцах. Нарушение терморегуляции. Обонятельные галлюцинации. Одышка. Отсутствие аппетита. Понос (диарея). Потеря веса. Потливость. Слабость мышц (парез).

Диагностика

В лабораторной диагностике ганглионейробластомы имеет значение определение содержания катехоламинов в крови и их метаболитов (ванилилминдальной кислоты и гомованилиновой кислоты) в моче.

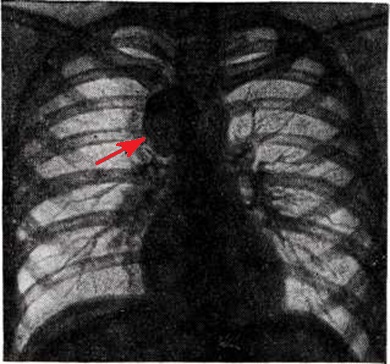

Рентгенологическое исследование позволяет получить лишь косвенные данные за опухоль. При ее локализации в забрюшинном пространстве на обзорной рентгенографии органов брюшной полости выявляется растяжение петель кишечника и паравертебральные кальцификаты, при расположении опухоли в средостении на рентгенографии органов грудной клетки можно выявить округлую плотную тень, локальное расширение межреберных промежутков, наличие «узур» на ребрах в местах их примыкания к опухоли.

С целью визуализации ганглионейробластомы применяется МСКТ или УЗИ органов брюшной полости, КТ органов грудной клетки, пневмомедиастинография, МРТ головного мозга. Для обнаружения метастазов опухоли применяется рентгенография и сцинтиграфия скелета, УЗИ печени, пункционная биопсия лимфатического узла и пр.

Окончательно ганглионейробластома может быть диагностирована лишь при микроскопическом исследовании образца опухоли, полученного интраоперационно или в ходе биопсии. В диагностике ганглионейробластомы головного мозга может применяться стереотаксическая биопсия. При гистологическом исследовании в случае ганглионейробластомы в препарате обнаруживаются мелкие незрелые нейроциты с разной степенью дифференцировки, крупные многоядерные нейроциты с вакуолями в цитоплазме, участки некроза и мелкие кисты. Комбинированная ганглионейробластома характеризуется сходным с ганглионевромой строением, отличительной особенностью является наличие очагов, состоящих из нейробластов, которые могут иметь или не иметь признаков дифференцировки.

Ганглионейробластома нуждается в дифференцировке от других злокачественных новообразований, имеющих мелкоклеточное строение, например, от лимфомы, глиобластомы и метастатических опухолей.

Лечение

Удаление ганглионейробластомы головного мозга производится нейрохирургами в соответствии с принципами операций при опухолях головного мозга. Оперативное вмешательство при ганглионейробластоме средостения и забрюшинного пространства производят хирурги и торакальные хирурги. При этом, если ганглионейробластома не прорастает в окружающие ткани, то осуществляется ее радикальное удаление. Однако чаще приходится выполнять расширенное удаление опухоли, включающее резекцию жировой клетчатки и регионарных лимфатических узлов. В случаях, когда ганглионейробластома не может быть удалена полностью для декомпрессии окружающих ее анатомических структур производят паллиативное удаление опухоли, т. Е. Ее частичную резекцию.

Хирургическое лечение ганглионейробластомы сочетают с химиотерапией препаратами винкристин и циклофосфамид. У детей более старшего возраста возможно применение лучевой терапии. В тяжелых случаях может потребоваться пересадка костного мозга.

Прогноз

Средняя 2-летняя выживаемость пациентов с ганглионейробластомой составляет 70%. Как показали клинические наблюдения, ганглионейробластома, локализующаяся в заднем средостении, имеет более благоприятный прогноз. При ней 2-летняя выживаемость приближается к 80%, в то время как при ганглионейробластоме забрюшинной локализации она находится на уровне 60%. Пациенты с нераспространенной ганглионейробластомой и после радикальной операции живут дольше 2-х лет более, чем в 95% случаев. При распространенном характере опухоли и наличии метастазов 2-летняя выживаемость составляет лишь 50%.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник

Содержание

- Синонимы диагноза

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Классификация

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Другие названия и синонимы

ганглиома, ганглионарная неврома, ганглиоцитома.

Названия

Название: Ганглионеврома.

Ганглионеврома средостения на рентгенограмме

Синонимы диагноза

Ганглиома, ганглионарная неврома, ганглиоцитома.

Описание

Ганглионеврома (ганглиома, ганглионарная неврома, ганглиоцитома) — доброкачественная опухоль, сформированная из элементов симпатических нервных узлов (ганглиев). Ганглионеврома может иметь самую разную локализацию. Наиболее часто она связана с различными отделами позвоночника, может располагаться в головном мозге, реже — в надпочечниках, желудочно-кишечном тракте, коже, стенке мочевого пузыря. Клинические симптомы, которыми проявляется ганглионеврома, не имеют специфики и зависят от расположения опухоли. Диагностика осуществляется в основном методами компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также путем гистологического исследования биопсийного образца тканей опухоли. Лечение ганглионевромы возможно только хирургическим путем.

Дополнительные факты

Ганглионеврома представляет собой плотно-эластический узел, не имеющий отчетливо выраженной капсулы. Форма узла может быть неправильной или округлой. На разрезе ганглионеврома имеет дольчатое или волокнистое строение; характерна белесовато-серая окраска опухоли. Микроскопически ганглионеврома состоит из нервных волокон, ганглиозных клеток и волокон соединительной ткани. Соотношение структурных элементов ганглионевромы может быть весьма разным. Так, ганглиозные клетки могут быть единичными в препарате, а могут присутствовать в большом количестве; количество соединительнотканных волокон бывает и значительным, и минимальным; нервные волокна чаще безмякотного типа, но встречаются ганглионевромы, в состав которых входят миелиновые нервные волокна.

Причины

В современной неврологии на первый план выходит мнение, что ганглионеврома возникает в результате нарушений, происходящих во внутриутробном периоде при закладке симпатической нервной системы. Это предположение подтверждается частым наличием у пациентов с ганглионевромой других врожденных пороков (аномалий развития позвоночника, волчьей пасти, заячьей губы, врожденной базилярной импрессии, ассимиляции атланта, аномалии Кимерли и тд ).

Вероятно факторами, способствующими образованию ганглионевромы, являются неблагоприятные воздействия на организм матери и плода. Это не только радиоактивное облучение, но и различные инфекции (краснуха, цитомегаловирус, корь, сифилис, хламидиоз и пр. ), интоксикации (алкоголем, наркотическими веществами, химикатами), хронические заболевания матери, приводящие к гипоксии плода.

Классификация

В зависимости от локализации процесса выделяют следующие виды опухолей: ганглионевромы головного мозга, ганглионевромы симпатического нервного ствола, ганглионевромы надпочечников и ганглионевромы прочей локализации (кожа, мочевой пузырь, стенка желудка или кишечника). Существенное клиническое значение имеет деление ганглионевром на зрелые и созревающие, из которых первые имеют более благоприятный прогноз.

Симптомы

Более, чем в 50% случаев ганглионеврома обнаруживается у лиц моложе 20 лет. По некоторым данным эта опухоль чаще поражает лиц женского пола. Клинические проявления ганглионевромы зависят от ее местонахождения, размеров и распространения в соседствующие с ней анатомические структуры.

Наиболее часто ганглионевромы берут свое начало из клеток симпатического ствола на уровне различных отделов позвоночника. При этом в зависимости от уровня расположения опухоль распространяется в позвоночный канал и кзади — в заднее средостение, забрюшинное пространство или клетчатку малого таза. Реже встречаются опухоли шейного отдела. Ганглионеврома, прорастающая в позвоночник, имеет вид песочных часов, поскольку она состоит из двух узлов, один из которых расположен паравертебрально, а второй — в позвоночном канале. Клинически такая опухоль проявляется симптомами сдавления спинного мозга, а при прорастании в него — неспецифической клиникой опухоли спинного мозга. Ганглионеврома отличается медленным ростом, что при локализации в забрюшинном пространстве позволяет ей достигать огромных размеров, не вызывая никаких клинических симптомов.

Ганглионеврома головного мозга чаще носит название ганглиоцитома. На ее долю приходится от 0,1 до 0,4 % всех опухолей внутричерепной локализации. Опухоль может локализоваться в любом отделе головного мозга, но наиболее часто встречаются ганглионевромы дна III желудочка, гипоталамуса, подкорковых структур, височной и лобной долей, а также диффузная ганглионеврома коры мозжечка. Как правило, ганглиоцитома имеет размер не более 3-4 см, характеризуется медленным ростом и полным отсутствием капсулы. Такая опухоль может в виде выростов распространяться в ткань мозга и прорастать мозговые оболочки. Ганглионеврома головного мозга не имеет специфических симптомов. Как и другие внутримозговые опухоли ганглионеврома проявляется общемозговыми и очаговыми симптомами, соответствующими ее расположению. Внутримозговая ганглионеврома может претерпевать бластоматозную трансформацию, перерождаясь в злокачественную нейробластому (ганглионейробластому).

Боль в шейном отделе позвоночника.

Диагностика

Характерный медленный рост приводит к длительному бессимптомному развитию ганглионевромы и затрудняет ее своевременную диагностику. В некоторых случаях она является случайной находкой при обследовании пациента. Так, при рентгенографии позвоночника или органов грудной клетки ганглионеврома может визуализироваться как примыкающее к позвоночнику однородное затемнение округлой формы. В случае опухоли большого размера может наблюдаться симптом «раздвигания ребер» и появления на них «узур» (вдавлений), обусловленных постоянным давлением опухоли. При озлокачествлении ганглионевромы рентгенологически определяются деструктивные изменения расположенных рядом с ней позвонков и ребер.

Широкий диапазон локализации ганглионевромы способствует тому, что с ней в своей практике сталкиваются не только неврологи, но и вертебрологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, урологи и тд специалисты. Клинически заподозрить опухоль невролог может по результатам неврологического обследования пациента. Для подтверждения диагноза в зависимости от расположения опухоли необходимо проведение МРТ или КТ позвоночника, КТ грудной клетки и средостения, МРТ головного мозга. Подтвердить диагноз опухолевого образования и верифицировать его как ганглионеврому возможно только при гистологическом исследовании образца ткани, который получают в ходе пункционной биопсии позвонка или стереотаксической биопсии головного мозга.

Лечение

В отношении ганглионевромы возможно только хирургическое лечение. Оно проводится в соответствии с принципами операций на позвоночнике и оперативных вмешательств при опухолях головного мозга. Сложность радикального удаления опухоли заключается в том, что она зачастую имеет значительные размеры и располагается в жизненно важных структурах ЦНС, оперативное вмешательство на которых сопряжено с опасностью для жизни оперируемого. Возможность проведения операции и ее объем рассматривается нейрохирургом индивидуально в каждом конкретном случае.

Полное удаление опухоли типа «песочных часов» зачастую требует двух хирургических доступов: ламинэктомии и вскрытия грудной или брюшной полости. Подобная операция может потребовать участия не только нейрохирургов, но и торакальных хирургов. Радикальное удаление интрамедуллярной опухоли часто не представляется возможным. В таких случаях ганглионеврома удаляется частично, производится декомпрессия спинного мозга и восстановление ликвороциркуляции.

Удаление ганглионевромы головного мозга часто представляет собой паллиативное вмешательство с частичным удалением опухоли из-за ее больших размеров и значительного распространения в мозговой ткани. При невозможности полного удаления вентрикулярных опухолей хирургическое вмешательство дополняют шунтирующей операцией — вентрикулоперитонеальным шунтированием или наружным вентрикулярным дренированием. После удаления ганглионевромы проводится обязательное гистологическое исследование опухоли для исключения ее трансформации в ганглионейробластому.

Прогноз

Зрелые ганглионевромы небольших размеров, успешно удаляемые хирургическим путем, имеют благоприятный прогноз, хотя в некоторых случаях наблюдается их рецидивирование. Опухоли больших размеров и созревающие ганглионевромы прогностически менее благоприятны. Худший прогноз как для выздоровления, так и для жизни, имеют опухоли с бластоматозным перерождением.

Основные медуслуги по стандартам лечения | ||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|

Источник

- Описание

- Причины

- Симптомы (признаки)

- Диагностика

- Лечение

Краткое описание

Нейробластома (периферические нейробластные опухоли) — большая группа опухолей, происходящих из эмбриональных зачатков нервных ганглиев периферической нервной системы.

Код по международной классификации болезней МКБ-10:

- C47 Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы

Причины

Генетические аспекты. Экспрессия или мутации ряда генов серьёзно увеличивают возможность развития опухоли: • TP73, 601990, 1p36; • NB, NBS, 256700, 1p36.3 p36.2; • NME1, NM23, 156490, 17q21.3.

Классификация. По локализации и происхождению нейробластомы разделяют на два подвида • Ольфакторная нейробластома (ОНБ, эстезионейробластома) — редкая злокачественная (ВОЗ–3) нейроэктодермальная опухоль, происходящая из ольфакторных рецепторных клеток носовой полости • Нейробластные опухоли симпатической нервной системы и надпочечников (НБСНС) •• Нейробластома — эмбриональная опухоль симпатической нервной системы детского возраста, гистологически представлена преимущественно нейробластами и невыраженной стромой из шванновских клеток. Гистологические варианты: ••• недифференцированная нейробластома ••• низкодифференцированная нейробластома ••• дифференцированная нейробластома ••

Ганглионейробластома — нейробластома с большим количеством шванновских стромальных элементов (более 50%) •• Ганглионеврома — преобладают шванновские стромальные элементы, нейрональные клетки единичные (менее 5%).

Эпидемиология • ОНБ — очень редкая опухоль (описано около 200 случаев), характеризуется двумодальным возрастным распределением (20 и 50 лет), мужчины и женщины болеют одинаково часто • НБСНС — наиболее частые солидные экстракраниальные злокачественные опухоли у детей первых 2 лет жизни. Заболеваемость — 9 случаев на 1 000 000 населения в год.

Анатомическая локализация • ОНБ первично развивается в области решётчатой пластинки, в последующим прорастает в окружающие структуры (придаточные пазухи полости носа, полость черепа, глазницы) • НБСНС: надпочечники (40%), абдоминальные (25%), торакальные (15%), шейные и тазовые (5+5%) симпатические ганглии. Часто распространяется в спинномозговой канал по типу «песочных часов» и может вызывать компрессию спинного мозга.

Симптомы (признаки)

Клиническая картина • ОНБ: носовые кровотечения, затруднение дыхания, слёзотечение, боль, диплопия, экзофтальм, аносмия • НБСНС: чаще обнаруживают как пальпируемое объёмное образование в брюшной полости.

Диагностика

Диагностика • ОНБ — КТ, МРТ • НБСНС — обзорная рентгенография органов брюшной полости; КТ грудной клетки, живота, таза; при распространении в спинномозговой канал — МРТ; радиоизотопное сканирование скелета; биопсия красного костного мозга; определение концентрации катехоламинов и их производных в моче.

Лечение

Лечение комплексное: оперативное вмешательство в сочетании с лучевой и химиотерапией.

Прогноз • ОНБ: прогноз относительно благоприятный только при локализованной опухоли, которую возможно удалить тотально. Во всех остальных случаях опухоль прогрессирует, распространясь как локально, так и метастатически (в регионарные лимфатические узлы и лёгкие) • НБСНС: прогноз зависит от стадии заболевания и наличия/отсутствия следующих прогностически благоприятных признаков: возраст до 1 года, вненадпочечниковое расположение опухоли (наиболее благоприятная локализация — грудная клетка), I–II стадия заболевания. Наиболее благоприятный прогноз со спонтанной регрессией опухоли (что практически равнозначно выздоровлению) наблюдают у пациентов с опухолью в стадии 4S (классификация Шимада [Shimada]): грудной возраст, опухоль локальная (I–II степени) с первичным вовлечением в процесс печени и/или кожи, в красном костном мозге менее 10% опухолевых клеток)

Сокращения • ОНБ — Ольфакторная нейробластома • НБСНС — нейробластные опухоли симпатической нервной системы и надпочечников.

МКБ-10. C47 Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы

Лекарственные средства и Медицинские препараты применяемы для лечения и/или профилактики «Нейробластома».

Источник