Что такое церебральная ишемия синдром возбуждения

Ишемия головного мозга — это состояние, которое возникает в результате недостаточного поступления кислорода в ткани головного мозга. Церебральную ишемию у новорожденных, также принято называть гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ), перинатальное гипоксическое или гипоксически-ишемическое поражение мозга.

Главной причиной, которая приводит к возникновению ишемии мозга, является дефицит кислорода (гипоксия). Гипоксия приводит к тому, что в тканях головного мозга начинают происходить метаболические изменения и расстройства различной степени тяжести, которые в свою очередь могут привести к гибели нейронов, развитию некрозов и других тяжелых поражений головного мозга.

Причины перинатальной гипоксии:

- Внутриутробная гипоксия плода. Это состояние чаще всего возникает из-за нарушения маточно-плацентарного (нарушен кровоток от матки к плаценте) или фетоплацентарного (от плаценты к плоду) кровотока;

- Асфиксия ребенка во время родов (интранатальная) или сразу после рождения (постнатальная);

- Респираторный дистресс-синдром (РДС);

- Повторяющиеся приступы апноэ (остановки дыхания);

- Врожденная пневмония или аспирационный синдром у новорожденного;

- Врожденный порок сердца, гемодинамически значимый открытый артериальный проток (ОАП), длительное персистирование (не закрытие) фетальных коммуникаций;

- Нарушения системной гемодинамики у новорожденного, которые приводят к резкому падению системного артериального давления и снижению церебрального кровотока.

Клинические проявления церебральной ишемии у новорожденных

Симптомы зависят от степени тяжести ишемии. Различают три степени церебральной ишемии у новорожденных детей: легкая (I), средней степени тяжести (II), тяжелая (III).

Церебральная ишемия у новорожденных 1 степени

Это легкая степень поражения головного мозга. Возникает, как правило, в результате гипоксии во время родов, либо, после перенесенной легкой асфиксии при рождении.

Основными клиническими проявлениями при данной степени у доношенных новорожденных являются симптомы возбуждения центральной нервной системы. Для синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбудимости характерно: нарушение мышечного тонуса (гипотонус, гипертонус, дистония), усиление спонтанной двигательной активности тремор подбородка, ножек и ручек, усиление рефлексов, беспокойный, поверхностный сон малыша, немотивированный плач, оживление рефлексов.

Следует отметить, что у недоношенных церебральная ишемия 1 степени, чаще всего, проявляется синдромом угнетения ЦНС. При этом синдроме отмечается вялость, снижение мышечного тонуса и двигательной активности, ослабление и угнетение рефлексов новорожденного, в том числе сосательного и глотательного.

При легкой степени длительность клинических проявлений не более 5-7 суток.

При обследовании могут быть следующие отклонения:

В крови — гипоксемия (снижение количества кислорода в крови), гиперкрбия (повышение концентрации СО2 в крови), ацидоз (смещение рН крови в кислую сторону);

Инструментальные методы обследования:

На НСГ (нейро-санографии ), КТ (компьютерной томограмме), МРТ (магнито-резонансной томограмме) — без патологических отклонений.

Церебральная ишемия у новорожденного 2 степени

Причины — внутриутробная гипоксия плода, асфиксия средней степени тяжести при рождении (оценка по шкале Апгар через 1 минуту после рождения 4-7 баллов); РДС; врожденная пневмония, ВПС (врожденный порок сердца).

Клинические проявления — может быть синдром угнетения ЦНС или синдром возбуждения ЦНС длительностью более 7 дней. Часто отмечается смена фаз церебральной активности (синдром возбуждения сменяется на синдром угнетения).

Также, при ишемии средней степени тяжести характерно присоединение судорог. У доношенных чаще отмечаются мультифокальные клонические судороги. Обычно они кратковременные, однократные. У недоношенных судороги чаще тонические или атипичные. К атипичным судорогам относят: судорожные апноэ (остановка дыхания), стереотипные спонтанные оральные автоматизмы, трепетание век, грубущие движения рук, педалирующие движения ног, вздрагивания.

Также проявлением ишемии 2 степени могут быть внутричерепная гипертензия и вегетативно-висцеральные нарушения (изменение окраски кожных покровов — «мраморность», стойкий дермографизм, нарушения работы ЖКТ — запоры, диареи, метеоризм и другие).

Внутричерепная гипертензия может приводит к гидроцефальному синдрому (гипертензионно-гидроцефальный синдром), который характеризуется увеличением размеров головы (нарастание окружности головы за 1 неделю более, чем на 1 см), раскрытие стреловидного шва на голове более, чем на 0,5 см, увеличение размеров родничка, раскрытие других швов черепа. В тяжелых случаях появляется нистагм, сходящееся косоглазие, спонтанный рефлекс Моро, вздрагивания, также могут быть соматовегетативные нарушения (срыгивания, рвота, «мраморность» кожных покровов, сердечная аритмия)

При обследовании выявляют:

Лабораторные данные — в крови проявления нарушения метаболизма (гипоксемия, гиперкарбия, ацидоз). Изменения более выраженные и стойкие.

Инструментальные методы

- На НСГ — локальные гиперэхогенные очаги в моззговой ткани («кисточки»);

- МРТ — очаговые поражения в паренхиме мозга;

- КТ — видны локальные очаги пониженной плотности в мозговой ткани

- ДЭГ (доплер-энцефалограмма) -признаки гипоперфузии (снижение кровотока) в средней мозговой артерии у доношенных и передней мозговой у недоношенных. Снижение индекса резистентности и увеличение диастолической составляющей скорости кровотока.

Церебральная ишемия у новорожденных 3 степени

Причины — тяжелая и длительная внутриутробная гипоксия плода и/или тяжелая перинатальная асфиксия новорожденного; экстрацеребральные (не в головном мозге) причины гипоксии мозга, такие как врожденные пороки сердца, синдром дыхательных расстройств, гиповолемический шок и другие.

Клинические проявления — прогрессирующая потеря церебральной активности более 10 дней. Чаще всего при этой степени ишемии в первые 12 часов жизни у новорожденного отмечается глубокое угнетение или кома, далее (в период с 12 до 24 часов жизни) кратковременное нарастание уровня бодрствования, после чего в период с 24-72 ч — нарастание угнетения, вплоть до развития комы.

При церебральной ишемии 3 степени могут быть повторные судороги; дисфункция стволовых отделов мозга, что проявляется нарушением ритма дыхания, зрачковых реакций, глазодвигательными расстройствами; вегетативно-висцеральные нарушения; внутричерепная гипертензия. При обширных поражениях может развиваться поза декортикации и децеребрации (вытягивание тела и конечностей с внутренней ротацией ручек, расширение зрачков, закатывание глаз вниз).

Коматозный синдром является крайней степенью синдрома угнетения и наблюдается при очень тяжелых поражениях головного мозга. Для коматозного синдрома характерно: кома, мышечная атония (резкое снижение мышечного тонуса), глаза и рот открыты, редкое мигание, «плавающие» глазные яблоки. Отмечаются: аритмия дыхания и пульса, артериальная гипотония, брадикардия, вялая перистальтика кишечника, задержка мочеотделения, метаболические расстройства.

Обследование

- В крови — стойкие метаболические нарушения.

- На НСГ — диффузное повышение эхогенности мозговой паренхимы. Сужение боковых желудочков головного мозга. Позднее формируются кистозные перивентрикулярные полости (ПВЛ), появляются признаки атрофии больших полушарий головного мозга.

- На КТ — снижение плотности мозговой паренхимы, сужение ликворных пространств, очаги пониженной плотности;

- МРТ — поражения в паренхиме мозга;

- ДЭГ — паралич магистральных артерий мозга, с дальнейшим переходом в стойкую церебральную гипоперфузию.

Лечение церебральной ишемии у новорожденных

Основная цель лечения — это восстановление кровообращения головного мозга, устранение последствий перенесенной гипоксии и создание условий для полноценной деятельности неповрежденных участков головного мозга.

Лечение при церебральной ишемии подбирается индивидуально — учитываются срок гестации, степень тяжести поражения головного мозга, сопутствующая патология и другие факторы.

При легкой степени поражения, в большинстве случаев, можно обойтись без медикаментозной терапии.

Основными направлениями в лечении являются: обеспечение оптимальных условий выхаживания новорожденного, минимальная агрессивность лечения; адекватная легочная вентиляция; поддержание стабильного уровня гемодинамики, как системной, так и церебральной; отслеживание и устранение биохимических отклонений; профилактика и лечение судорог.

Ранняя постановка диагноза и своевременно начатое лечение благоприятно сказываются на течении и исходе церебральной ишемии у новорожденного малыша.

Все дети, у которых в родильном доме отмечались неврологические нарушения (даже легкие), должны быть взяты на диспансерный учет педиатром и невропатологом.

Необходимо проводить восстановительную терапию, которая должна быть направлена на своевременную выработку возрастных двигательных навыков. Из восстановительных методов наибольших эффект дают массаж, лечебная гимнастика, водные процедуры.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Источник

Церебральная ишемия — это заболевание, которое представляет собой прогрессирующее нарушение кровоснабжения тканей головного мозга, что приводит к кислородному голоданию этого органа. Основную группу риска составляют новорождённые младенцы. Подобное состояние нередко развивается во время внутриутробного развития плода или непосредственно в процессе родовой деятельности. Что касается взрослых, то у них недуг формируется на фоне протекания иных заболеваний и нерационального образа жизни.

Онлайн консультация по заболеванию «Церебральная ишемия».

Задайте бесплатно вопрос специалистам: Невролог.

Степень выраженности симптомов будет зависеть от тяжести протекания ишемии головного мозга. Основные клинические признаки, встречающиеся при любом варианте течения, представлены приступами головной боли, частой переменой настроения, нарушениями координации движений и головокружениями.

Процесс диагностирования направлен на выполнение инструментальных обследований сосудов, а также на широкий спектр иных процедур, среди которых — тщательный физикальный осмотр больного.

Лечение этого заболевания довольно часто ограничивается применением консервативных методов, но в некоторых случаях обращаются к хирургическому вмешательству.

Согласно международной классификации болезней такая патология имеет отдельное значение. Из этого следует, что код по МКБ-10 будет Р91.0.

Этиология

Недостаточное кровоснабжение и нарушение процесса поступления кислорода в головной мозг обуславливается влиянием большого количества неблагоприятных факторов, которые у младенцев и взрослых будут отличаться.

Наиболее часто ишемия головного мозга диагностируется в младенчестве, что спровоцировано следующими нарушениями и патологическими состояниями:

- преждевременная отслойка плаценты;

- плацентарная недостаточность в острой форме, что также вызывает гипоксию плода;

- длительная родовая деятельность;

- пережатие пуповины, что может произойти при схватках или потугах;

- присутствие врождённых пороков сердца;

- неправильный процесс кровоснабжения сердца;

- развитие дыхательной недостаточности у младенцев, появившихся на свет раньше положенного срока;

- возникновение сепсиса, влияющего на понижение кровяного тонуса после рождения малыша;

- открытый артериальный проток;

- обильные внутренние кровоизлияния;

- проблемы со свёртываемостью крови.

Помимо этого, в значительной степени повышают вероятность формирования церебральной ишемии у новорождённых негативно влияющие факторы на организм беременной женщины. К ним стоит отнести:

- пристрастие к вредным привычкам;

- беспорядочное применение лекарственных средств;

- облучение организма или влияние химических веществ;

- неблагоприятные экологические условия;

- нерациональное питание.

Также очень важна возрастная категория будущей матери — наиболее часто подобный диагноз ставят младенцам, рождённым от девушки младше 18 лет или от женщины старше 35 лет. Кроме этого, факторами риска со стороны беременной принято считать:

- протекание эндокринных патологий;

- присутствие в истории болезни неврологических недугов;

- эклампсию и преэклампсию;

- тяжёлое кровотечение или лихорадку, развивающуюся во время родов;

- стремительную родовую деятельность, а именно быстрее 2 часов;

- срок беременности на время родов меньше 37 или больше 42 недель;

- неотложное кесарево сечение.

У взрослого человека подобная патология наиболее часто носит вторичный характер, а это значит, что возникает на фоне протекания иных заболеваний, в частности:

- злокачественной гипертонической болезни;

- атеросклероза;

- широкого спектра патологий со стороны сердечно-сосудистой системы;

- хронической сердечной недостаточности;

- аномалии кровеносных сосудов мозга, плечевого пояса или шеи;

- сдавливания сосудов раковыми или доброкачественными новообразованиями;

- аневризмы аорты;

- хронического нарушения ЧСС;

- церебрального амилоидоза;

- сахарного диабета;

- компрессии артериальных и венозных сосудов;

- ВСД.

Также вызвать кровяную и кислородную недостаточность могут перенесённые ранее человеком хирургические вмешательства, которые приводят к понижению показателей АД.

Церебральная ишемия у детей

Классификация

Основное разделение болезни предполагает существование нескольких вариантов течения, а именно:

- церебральная ишемия 1 степени — характеризуется слабым проявлением симптоматики. Однако если на данном этапе диагностировать недуг и провести соответствующее лечение, то вероятность формирования осложнений будет минимальной;

- церебральная ишемия 2 степени — клинические признаки будут более яркими, нежели на предыдущей стадии, а приступы — более длительными. Если симптомы будут выявлены своевременно, то сохраняются шансы на благополучный исход и полное выздоровление;

- церебральная ишемия 3 степени — отличается тем, что симптомы выражены настолько сильно, что все терапевтические манипуляции осуществляются только в условиях реанимации. Это наиболее опасная форма патологии, приводящая к непоправимым последствиям.

Кроме вышеуказанных форм заболевания, оно также делится на:

- острую церебральную ишемию — целесообразно относить только к новорождённым, поскольку у взрослых зачастую носит вторичный характер и имеет вялотекущее течение;

- хроническую церебральную ишемию — это самый распространённый вид болезни, потому что кислородное голодание и недостаточное кровоснабжение головного мозга развивается довольно медленно.

Симптоматика

Интенсивность выраженности клинических признаков напрямую диктуется степенью тяжести протекания такого недуга. Например, при ишемии головного мозга на первой стадии будет отмечаться:

- незначительное возрастание мышечного тонуса;

- повышенная плаксивость и капризность детей;

- постоянная сонливость и слабость малыша;

- снижение аппетита;

- невозможность сконцентрировать внимание;

- ухудшение памяти;

- усиление сухожильных рефлексов;

- частая смена настроения.

Стоит отметить, что у недоношенных детей лёгкое течение болезни может выражаться не в повышенных, а в сниженных рефлексах и мышечном тонусе.

При прогрессировании патологического процесса до 2 степени у новорождённых или взрослых изменения будут более тяжёлыми и грубыми. В некоторых случаях больные теряют работоспособность и нуждаются в уходе. Таким образом, симптоматика будет включать в себя:

- значительное ухудшение памяти;

- шаткость походки;

- слабость конечностей;

- нарушение координации;

- вялость рефлексов Моро у детей — сюда стоит отнести раскидывание рук, запрокидывание головы, а также сосательный и хватательный рефлекс;

- частые приступы апноэ;

- изменение размеров головы в большую сторону;

- ослабление мышечного тонуса;

- приступы потери сознания;

- ухудшение способности планировать свои дальнейшие действия;

- сильнейшие головные боли и головокружения;

- повышение внутричерепного давления;

- судорожные припадки.

Для третьей стадии течения церебральной ишемии характерны следующие клинические проявления:

- кратковременные внезапные обмороки;

- нарушение речи;

- «приливы» крови в голове, приводящие к пульсации в области висков;

- боли в области сердца;

- онемение или похолодание рук и ног;

- потемнение в глазах;

- утрата всех простейших рефлексов и коматозное состояние у младенцев;

- развитие косоглазия и нистагм;

- резкие колебания АД;

- парезы и параличи;

- повышенная чувствительность к свету;

- проблемы с приёмом пищи и самостоятельным дыханием;

- недержание урины;

- частые падения во время ходьбы;

- деменция;

- невозможность выполнять простейшие манипуляции по самообслуживанию.

В зависимости о того, какие симптомы присутствуют в клинической картине, будет отличаться тактика терапии ишемии головного мозга.

Церебральная ишемия у новорожденных

Диагностика

При возникновении вышеуказанной симптоматики необходимо как можно скорее обратиться за квалифицированной помощью к неврологу. Диагноз устанавливается на основании клинических жалоб, возникающих во время ишемических приступов, а также данных лабораторно-инструментальных обследований. Таким образом, первичная диагностика предусматривает осуществление клиницистом таких манипуляций:

- ознакомление с историей болезни, протекания беременности и родовой деятельности — это даст возможность понять врачу, какой патологический фактор повлиял на возникновение кислородного голодания и недостаточного кровоснабжения мозга;

- изучение жизненного анамнеза;

- тщательный физикальный осмотр с изучением общего внешнего вида больного, оцениванием его походки и полей зрения. Сюда также стоит отнести измерение ЧСС и кровяного тонуса;

- детальный опрос пациента или его родных — для составления полной симптоматической картины и определения степени тяжести течения подобного заболевания.

Церебральная ишемия у новорождённого или взрослого предполагает выполнение таких инструментальных процедур:

- ЭКГ и ЭхоКГ;

- спондилография;

- УЗДГ артерий головного мозга;

- ангиография сосудов;

- доплерография;

- ультрасонография, КТ и МРТ мозга.

Среди лабораторных исследований стоит выделить:

- общеклинический анализ крови;

- определение содержания сахара в крови;

- биохимию крови — для оценивания липидного спектра.

Ишемию головного мозга в обязательном порядке дифференцируют от:

- мультисистемной атрофии;

- болезни Паркинсона;

- надъядерного паралича;

- болезни Альцгеймера;

- кортико-базальной дегенерации;

- опухолей головного мозга доброкачественного либо злокачественного течения;

- атаксии;

- дисбазии идиопатического характера.

Лечение

На сегодняшний день не разработано специфической тактики терапии подобного недуга, это означает, что не существует специальных медикаментов, капельниц и физиотерапевтических процедур, которые могут заменить или восстановить умершие ткани мозга. Однако существую методы, помогающие реабилитироваться больному.

При лёгком течении болезни и слабой выраженности симптомов наиболее эффективными будут:

- курс лечебного массажа;

- хвойные и кислородные ванны;

- приём статинов и транквилизаторов;

- щадящий рацион;

- ЛФК;

- применение витаминных комплексов.

Лечение второй стадии течения болезни включает в себя:

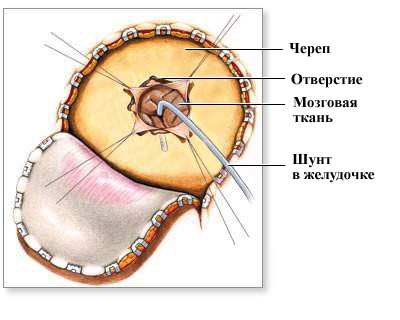

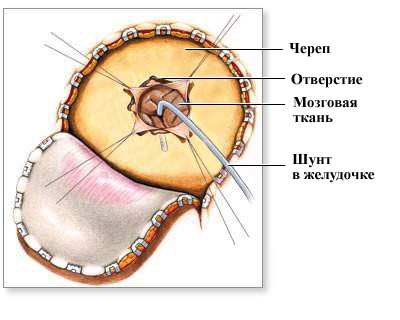

- шунтирование;

- использование мочегонных средств, противосудорожных препаратов, антикоагулянтов и сосудорасширяющих веществ;

- расслабляющий массаж;

- лекарственный электрофорез;

- хирургическое удаление тромбов — выполняется по индивидуальным показаниям.

Шунтирование головного мозга

Самую тяжёлую форму недуга лечат при помощи:

- интубации или искусственной вентиляции лёгких;

- операбельного иссечения тромбов;

- купирования симптоматики гидроцефалии, что осуществляется путём приёма мочегонных лекарств и шунтирования;

- сосудорасширяющих, противосудорожных средств и антикоагулянтов;

- электрофореза и массажа;

- лечебной физкультуры.

Возможные осложнения

Недостаточное поступление кислорода и крови к головному мозгу чревато возникновением таких последствий:

- хроническое нарушение сна;

- развитие эпилепсии;

- умственная неполноценность;

- частые головные боли;

- сложности в обучении и поиске работы;

- инвалидность.

Профилактика и прогноз

Для снижения вероятности формирования ишемии головного мозга у грудничка или взрослых людей применяются такие профилактические рекомендации:

- контроль над адекватным ведением беременности;

- полный отказ от вредных привычек;

- избегание стрессов и нервных перенапряжений;

- правильное и сбалансированное питание;

- борьба с ожирением;

- ведение активного образа жизни;

- своевременная диагностика и лечение любых патологий, способных привести к церебральной ишемии;

- приём медикаментов с соблюдением рекомендаций клинициста;

- регулярное прохождение полного профилактического осмотра в медицинском учреждении.

Прогноз недуга напрямую зависит от степени тяжести его протекания. Например, наиболее благоприятным исходом обладает церебральная ишемия 1 степени — наблюдается полное выздоровление, а осложнения не формируются. При протекании заболевания на 2 степени последствия развиваются у каждого 2 пациента. Самый тяжёлый вариант течения недуга чреват тем, что в 50% случаев наступает летальный исход и лишь у 10% пациентов осложнений не наступает.

Источник