Анатомия лицевого нерва и синдромы поражения

Многие видели людей с асимметричными чертами лица или перекосом их в какую-либо сторону. Такую картину сложно забыть. Так, проявляется неврит лицевого нерва.

Анатомия

Лицевой нерв относят к седьмой паре черепно-мозговых нервов. Важность его работы для нашего тела сложно переоценить. Он иннервирует мышцы на лице, от него зависит коммуникация, которая основана на движение мышц языка, мимике. За чувство вкуса на первой трети языка также ответственен этот нерв.

Топография лицевого нерва не проста и запутана. Его уникальное строение, кровоснабжение изучается давно. Нерв выходит из мозга в полость черепа, где идет в канале височной кости. Далее, он соприкасается со слуховым отверстием и проходит на лицо.

Ветви лицевого нерва

Перед входом в толщу околоушной железы нервное волокно разделяется на ветви лицевого нерва: язычную ветвь, задний ушной нерв, двубрюшную и шилоподъязычную ветвь.

В толще околоушной железы вновь происходит разветвление: на небольшую нижнюю и гораздо большую верхнюю ветви. А они, в свою очередь, разветвляются в трех направлениях к мышцам лица: вверх, вперед и вниз.

Строение лицевого нерва:

- нервный ствол;

- кора больших полушарий (ответственна за работу мимических мышц);

- ядра между продолговатым мозгом и мостиком;

- сетки капилляров в лимфа узлов (ответственны за питание клеток).

Функции

Топография глубокой области лица связана не только с лицевым нервом. Его переплетение с промежуточным дает то, что лицевой разделяет с ним обязанности.

Лицевой нерв ответственен за иннервацию почти всех мышц лица. Он обеспечивает двигательные функции лица. Волокна нерва иннервируют:

- мимику лица;

- подкожную мышцу шеи;

- шилоподъязычную мышцу;

- затылочную.

Парасимпатические вегетативные волокна снабжают нервами следующие железы:

- слезную;

- подъязычную;

- подчелюстную;

- слизистой носа;

- твердого и мягкого неба.

Заболевания лицевого нерва

С простудой лицевого нерва медицина сталкивается издавна и сегодня. В основном это сезонный недуг, связанный с холодами.

Проявляются болезни лицевого нерва обычно проблемами с движением мимики лица. Симптоматика заболевания может быть схожа с другими недугами, которые могут быть хроническими и на первых этапах казаться безобидными. Поэтому при наличии тревожных симптомов нельзя медлить с походом к врачу.

Первыми признаками может быть несильная боль в ушах. Тогда лучше сразу обратиться к лор-врачу. Если она не проходит, а лицо перекашивается (кожа может также застыть в маске), то скорее всего, поражен или воспален лицевой нерв.

Разновидность болезни — паралич двигательной мускулатуры лица. В этом случае у человека видна асимметрия лица, одна сторона напоминает маску, глаз на ней не закрывается.

Паралич обычно развивается из-за травмы барабанной части канала лицевого нерва. Часто это бывает во время операций на ухе. У заболевания есть и сопутствующие неприятности:

- Попадание пыли и грязи на слизистую (при не закрытом глазе).

- Вероятность появления конъюнктивита.

- При данном типе заболевания больной не может сам наморщить лоб.

Периферический паралич проявляется, если затронута основная двигательная функция. Тогда случается полная асимметрия лица из-за парализации мимических мышц. Движения речевого аппарата также нарушены.

Кроме параличей, выделяются парезы лицевого нерва. Их не всегда можно заметить. При парезе функции движения мышц нарушаются только частично. Заболевание проявляется чаще всего, когда человек разговаривает. Парез классифицируется, на:

- Легкий. Изменения в мимике незначительны.

- Тяжелый. Лицо превращается в маску. Он близок к параличу.

Причиной пареза и паралича может быть и сдавление волокон, и повреждение нерва.

Симптоматика у пареза и паралича следующая:

- трудности с глотанием, речью;

- слюнотечение, слезотечение;

- асимметрия мышц лица;

- боль;

- дерганье глаз;

Также признаками могут быть:

- выпирание глазного яблока или поворачивание его в сторону;

- трудность вытягивания губ трубочку;

- ухудшения слуха, большая чувствительность;

- слезотечение.

Также важна фаза болезни. При ее острой форме симптомы проявляются наиболее четко.

В отличие от пареза неврит характеризуется воспалением. Воспалительный процесс может возникнуть в любой части лица.

Различают неврит вторичный и первичный. Первый развивается вследствие простуды. Второй – осложнение от иных болезней. Например, часто заболевание развивается при хроническом отите, так неврит лицевого нерва связан и с оториноларингологией.

Причин болезни, может быть, множество. Важно, какой участок нерва поражен. Неврит может развиться и из-за болезней:

- диабет;

- заболевание среднего уха;

- инсульт;

- ишемия;

- инфекция;

- онкология;

- рассеянный склероз;

- нарушения кровообращения мозга и другие;

Основная причина – переохлаждение.

Принципы терапии

Облегчает диагностику заболевания то, что неврит или парез видно по лицу пациента. Часто у человека обездвижена левая или правая часть лица, также оно может быть перекошено. Иногда хороший доктор ставит диагноз только по виду больного, он может не делать специальных обследований.

Но в большинстве случаев необходимо сдать анализы. В первую очередь для того, чтобы выявить первопричину болезни. Назначаются следующие обследования:

- МРТ.

- КТ.

- Электронейрография, электромиография.

Вызвана ли болезнь лицевого нерва его защемлением или воспалением, лечение всегда носит комплексный характер. Именно такой подход приводит к скорейшему выздоровлению, и терапия занимает небольшое время.

Некоторые пациенты принимают поражение лицевого нерва за зубные проблемы и обращаются в стоматологию. Действительно, болезненные ощущения при воспалении можно спутать с заболеванием зубов или прорезыванием зуба мудрости.

В большинстве случаев вернут нерву его функции врачи могут безоперационным методом. Назначая лечение, врач обращает внимание на следующие факторы:

- пол пациента;

- возраст;

- индивидуальные особенности организма;

Обычно лечение проходит курсами в 2–3 месяца.

Обязательными к назначению являются лекарства для расширения сосудов, обезболивающие. Важно, чтобы лицевые мышцы были в покое. Болеть лицевой нерв может долго, мешая жизнедеятельности. Для того чтобы уменьшить неприятные ощущения, пациентам выписывают анальгетики, также противоотечные лекарства.

Если необходимо, врач может назначить и антибиотики.

Физиотерапия – важный этап лечения. Однако не менее важно, чтобы больной не имел к ней противопоказаний. Начиная со второй недели заболевания, можно применять массаж и ЛФК. Специальные упражнения проводятся только на здоровой, непораженной части лица.

Нагрузка постепенно увеличивается. Упражнениеяпредставляют собой имитацию изображения различных эмоций: смех, плач, другие позитивные и негативные эмоции.

Примеры упражнений:

- Медленные наклоны головы взад и вперед.

- Поворачивание головы влево и вправо.

- Зажмуривание глаз.

- Наполнение щек воздухом, выпускание его.

- Поднимание бровей с плотно прижатой ладонью ко лбу.

Домашние способы лечения

При парезах и невропатии действенны и народные способы лечения. Они направлены на то, чтобы уменьшить боль и восстановить функции нерва. Используются разные настои и мази. Применяют гвоздику дельтовидную, фиалку трехцветную, шалфей лекарственный, золототысячник малый, тимьян ползучий. У каждой травы свой способ заваривания и настоя.

Также при лечении простуды нерва используют козье молоко с медом, семена льна (их нужно сначала пропарить, а затем приложить к больному месту), хорошо помогает втирание пихтового масла. Разогретые песок или соль помещают в мешочки, прикладывают к болезненному месту. Часто врачи советуют пить розовый чай и другие напитки, успокаивающие ЦНС.

При раннем выявлении недуга, выполнении всех рекомендаций грамотного врача прогноз излечения благоприятный. После правильной регулярной терапии болезнь заканчивается. К хирургии прибегают редко.

Когда необходимо хирургическое вмешательство

К операции прибегают в том случае:

- если травма врожденная;

- после травмы, полученной механически;

- когда не помогает иная терапия;

В ходе операции сшиваются неправильно сросшиеся или подвергнувшиеся разрыву нервные окончания. В случае дополнительного лечения в лицевой нерв вводятся аппараты, влияющие на уменьшение его чувствительности.

Не стоит прибегать к хирургии, если можно без нее обойтись.

Могут ли возникнуть осложнения?Если нерв лечить неправильно или не лечить могут возникнуть следующие осложнения:

- контрактура мышц ( когда они стягиваются с одной стороны);

- атрофия (уменьшения объема мышц);

- синкинезии (нервное возбуждение распространяется по лицу неправильно);

- коньюктивит;

- кератит.

Профилактика

Бережное отношение к себе лучше, чем лечение парезов или неврита лицевого нерва. Для этого важно:

Не застуживать лицевой нерв, одеваться по погоде, не находиться возле сквозняков.

- Правильно питаться, заниматься физкультурой, закаляться.

- Избегать ситуаций, которые могут повлечь защемление и другое поражение нерва.

- Также важно своевременно лечить все простудные заболевания и осложнения после них, например, отиты.

Лицевой нерв, анатомия которого сложна и уникальна, выполняет важную функцию по иннервации мышц лица.

Болезни лицевого нерва не отображаются на общем здоровье организма. Но страдают затронутыми социальная и психологическая сфера жизни. Человеку неловко появляться в обществе, дискомфортно общаться. У него падает самооценка.

В ходе терапии болезни важно, когда пациент обратился к врачу. Запускать недуг нельзя. В сложных случаях: если человек не обратится за помощью к доктору в первые 3 дня, лицо останется обездвиженным навсегда или может наблюдаться асимметрия.

Источник: https://nervivporyadke.ru/

Источник

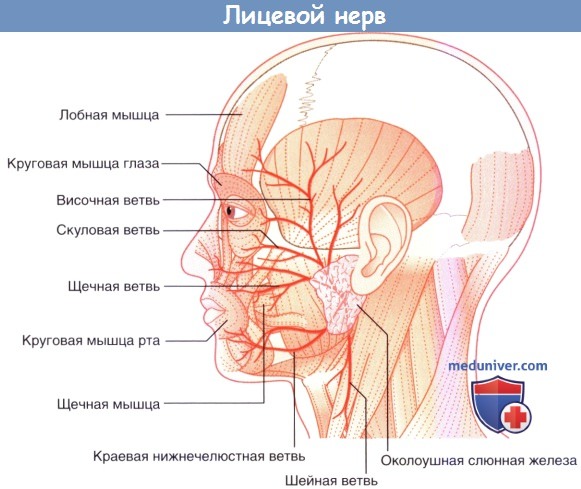

Лицевой нерв иннервирует мышцы, происходящие из второй жаберной дуги. К ним относят мимическую мускулатуру, а также еще четыре мышцы, которые будут указаны ниже. На протяжении части своего пути его сопровождает промежуточный нерв, который представляет собой чувствительную и парасимпатическую часть лицевого нерва. Промежуточный нерв отдает парасимпатические ветви к железам глаз, носа и полости рта, а также вкусовые волокна к языку и небу.

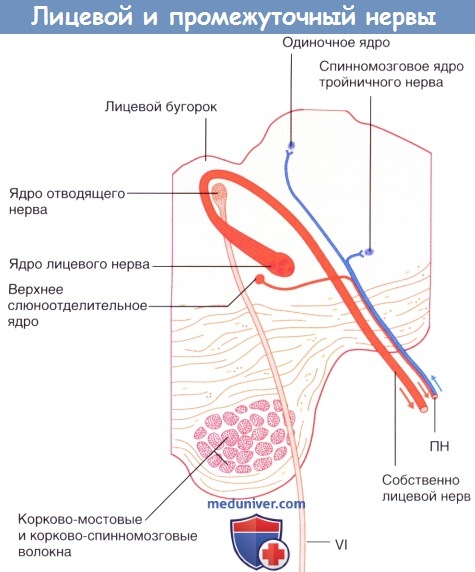

Лицевой нерв начинается от бранхиального (специального висцерального) эфферентного клеточного столба, расположенного каудальнее двигательного ядра тройничного нерва. Ядро лицевого нерва находится у латерального края покрышки, в каудальной части моста. Перед выходом из ствола мозга нерв делает петлю — внутреннее колено, огибая ядро отводящего нерва и образуя на дне четвертого желудочка лицевой бугорок.

Вместе с промежуточным нервом лицевой нерв выходит из ствола мозга у нижнего края моста, в области мостомозжечкового угла. Оба нерва, сопровождаемые преддверно-улитковым нервом, проходят через подпаутинное пространство и следуют к внутреннему слуховому проходу. Над преддверием лабиринта лицевой нерв входит в свой костный канал, имеющий форму цифры 7. Здесь нерв делает изгиб назад, образуя наружное колено. Перед тем, как покинуть свой канал через шилососцевидное отверстие, он иннервирует стременную мышцу. После этого лицевой нерв отдает ветви к заднему брюшку лобно-затылочной мышцы, шилоподъязычной мышце и затылочному брюшку двубрюшной мышцы. Далее нерв проходит вперед в толще околоушной слюнной железы и распадается на пять именных ветвей, которые следуют к мимическим мышцам.

Поперечный срез через мост, на котором показаны лицевой нерв и промежуточный нерв (ПН).

а) Надъядерные соединения лицевого нерва. Все тела нейронов двигательного ядра получают корково-ядерные волокна от «лицевой» области противоположной двигательной коры. Нейроны, иннервирующие мышцы верхней половины лица (круговую мышцу глаза и лобно-затылочную мышцу), также получают волокна от двигательной коры своей стороны. Двусторонняя иннервация этих мышц находит свое отражение в том, что при наморщивании лба, моргании или зажмуривании обычно участвуют мышцы обеих половин лица. Мышцы, расположенные вокруг рта, напротив, часто сокращаются отдельно от мышц противоположной стороны; это может быть необходимо для передачи определенных эмоций. Тот факт, что некоторые мимические мышцы имеют двустороннюю иннервацию, помогает проводить дифференциальную диагностику между надъядерным параличом и ядерным/подъядерным параличом.

Активность мимической мускулатуры зависит от эмоционального состояния человека в большей степени, чем активность каких-либо других мышц. Было бы логичным предположить, что в образовании надъядерных связей участвует также и лимбическая система. Действительно, было обнаружено два участка лимбической системы, которые связаны с системой лицевого нерва. Первый из них—прилежащее ядро, расположенное у основания переднего мозга. Прилежащее ядро — вентральная часть базальных ганглиев, которые, в свою очередь, оказывают влияние на двигательную кору. Данные связи повреждаются при болезни Паркинсона, при которой лица пациентов становятся маскообразными. Второй участок — аффективная область поясной извилины, расположенная в бассейне передней мозговой артерии. Ее активность зависит от эмоционального состояния человека (например, ее нейроны активируются при появлении на лице самопроизвольной улыбки). Эта область имеет определенное клиническое значение.

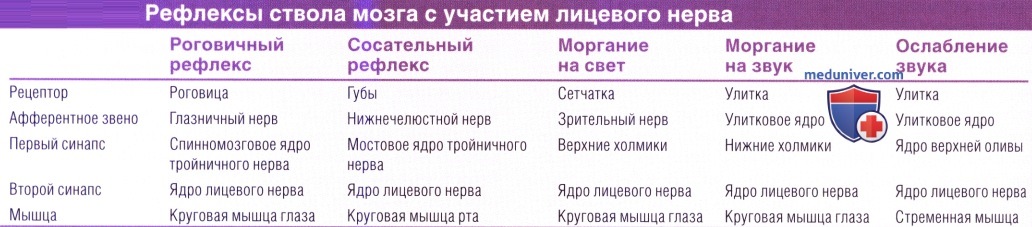

б) Ядерные соединения. Пять рефлекторных дуг, в формировании которых участвует ядро лицевого нерва, описаны в таблице ниже. Самый важный рефлекс с клинической точки зрения — роговичный.

в) Роговичный рефлекс. Обычно для проверки этого рефлекса врач касается роговицы кусочком ваты. В норме пациент моргает обоими глазами. Афферентное звено рефлекса представлено глазничной ветвью тройничного нерва (носоресничная ветвь). Эфферентное звено представлено лицевым нервом (ветвь к вековой части круговой мышцы глаза). Рефлекс может быть вызван даже после пересечения спинномозгового пути тройничного нерва (трактотомия), поскольку, очевидно, афферентные волокна глазничной ветви образуют синапсы с основным (мостовым) ядром тройничного нерва. Завершают рефлекторную дугу вставочные нейроны, которые отдают проекции от каждого мостового ядра к ядрам лицевого нерва с обеих сторон.

Выпадение роговичного рефлекса может возникать при повреждении глазничной ветви тройничного нерва или лицевого нерва. При постепенном сдавлении глазничных волокон чувствительного корешка тройничного нерва может происходить избирательное повреждение роговичных волокон. В связи с этим роговичный рефлекс следует исследовать у всех пациентов с подозрением на акустическую невриному.

Основные внечерепные ветви лицевого нерва.

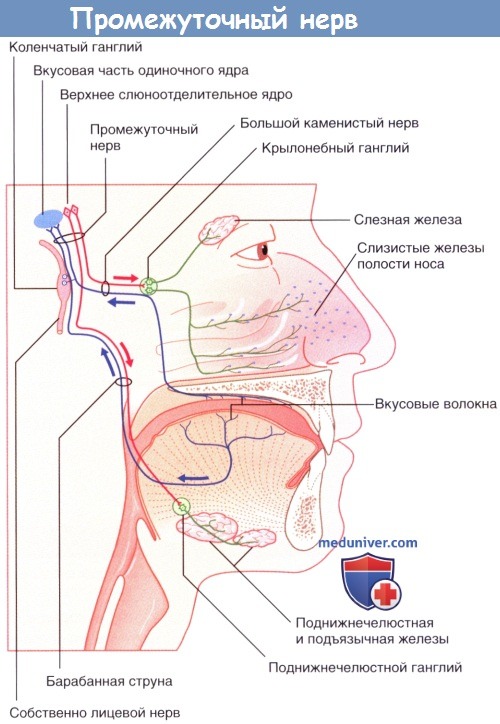

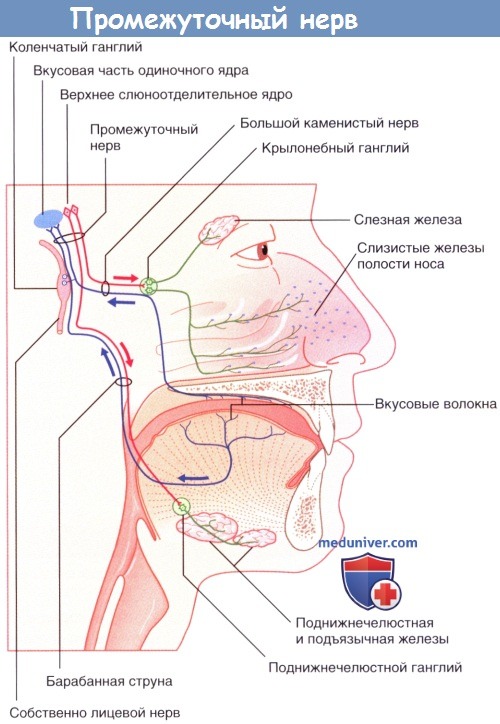

г) Промежуточный нерв. Промежуточный нерв сопровождает лицевой нерв на участке дистальнее его внутреннего колена. Он состоит из двух групп парасимпатических и двух групп специальных чувствительных волокон.

Парасимпатический корешок нерва начинается от верхнего слюноотделительного ядра моста. Он представляет собой двигательный компонент большого каменистого нерва и барабанной струны. Большой каменистый нерв образует синапсы в крылонебном ганглии («ганглий сенной лихорадки»), откуда постганглионарные волокна следуют к слезным железам, железам полости носа, неба и носоглотки. Двигательные волокна барабанной струны образуют синапсы в поднижнечелюстном ганглии, откуда постганглионарные волокна следуют к поднижнечелюстной и подъязычной железам.

Тела униполярных нейронов специального висцерального афферентного корешка расположены в коленчатом ганглии лицевого нерва. Периферические отростки этих ганглионарных клеток иннервируют вкусовые луковицы неба посредством большого каменистого нерва и вкусовые луковицы передних двух третей языка посредством барабанной струны. Центральные отростки этих нейронов входят во вкусовую часть одиночного ядра, которая также получает волокна от языкоглоточного нерва и блуждающего нерва (несет вкусовые импульсы от надгортанника). Отсюда нейроны второго порядка отдают проекции к таламусу своей стороны, которые следуют в составе центрального покрышечного пути и переключаются в передних отделах островковой и поясной коры.

Небольшая часть клеток коленчатого ганглия иннервирует кожу внутри и вокруг наружного слухового прохода.

Промежуточный нерв и его ветви.

Стрелками показано направление распространения нервного импульса.

д) Поражение лицевого нерва:

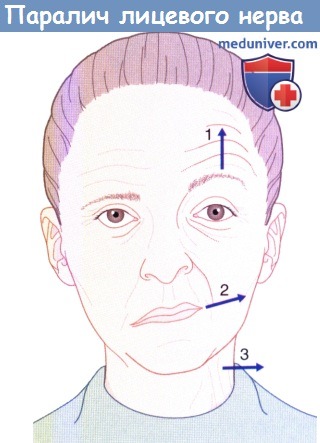

1. Надъядерное поражение. Самая частая причина надъядерного поражения лицевого нерва—инсульт с повреждением корково-бульбарных и корково-спинномозговых волокон на уровне внутренней капсулы или выше. Обычно такой инсульт клинически проявляется парезом мышц конечностей и мимической мускулатуры нижней половины лица с противоположной стороны. Как отмечено ранее, при самопроизвольной улыбке нижняя часть лица может на мгновение стать подвижной. Мышцы верхней половины лица остаются интактными, поскольку верхняя часть лицевого ядра получает надъядерные волокна от обоих полушарий мозга.

2. Ядерное поражение. Поражение основного двигательного ядра может происходить при тромбозе одной из мостовых ветвей базилярной артерии. Учитывая анатомические взаимосвязи, показанные на рисунке ниже, у пациента возникает альтернирующая (перекрестная) гемиплегия: полный паралич лицевого и/или отводящего нервов на стороне поражения в сочетании с парезом конечностей на противоположной стороне (сопутствующее повреждение корково-спинномозгового пути).

3. Подъядерное поражение. Паралич Белла — часто встречаемое заболевание, в основе которого лежит неврит лицевого нерва, возможно, вирусной природы. В результате воспалительного процесса развивается отек нерва. Поскольку на участке от коленчатого ганглия до шилососцевидного отверстия лицевой нерв проходит в очень узком костном канале, отек приводит к нарушению проведения нервных импульсов вдоль нервного волокна. В начале заболевания пациентов иногда может беспокоить боль в ухе, но в целом паралич Белла протекает без болевого синдрома.

В большинстве случаев развивается полный паралич. Пациент не может поднять бровь, закрыть глаз или отвести губу на стороне поражения. Иногда больные отмечают появление гиперакузии: из-за нарушения демпфирующей функции стременной мышцы обычные звуки кажутся пациенту болезненно громкими.

Иногда при осмотре больного выявляют повреждение промежуточного нерва, отмечают снижение секреции слезных и слюнных желез на стороне поражения, а также выпадение вкусовой чувствительности на передней поверхности языка.

У четырех из пяти пациентов функция нерва полностью восстанавливается в течение нескольких недель (когда в нерве возникло лишь нарушение проведения импульсов—нейропраксия). У оставшейся части больных нервные волокна подвергаются валлеровскому перерождению, при этом восстановление занимает около 3-хмесяцев, часто оно оказывается неполным. На этапе восстановления некоторые преганглионарные волокна промежуточного нерва могут войти в состав не барабанной струны, а большого каменистого нерва. Это ведет к тому, что слезные железы начинают активироваться при приеме пищи («крокодиловы слезы»).

К другим причинам подъядерного паралича относят демиелинизацию нерва на уровне моста при рассеянном склерозе, опухоли мостомозжечкового угла, заболевании среднего уха, опухоли околоушной слюнной железы. Herpes zoster oticus—редкое, но хорошо описанное заболевание, которое представляет собой вирусное поражение нейронов коленчатого ганглия. Сначала пациента беспокоит сильная боль в ухе, затем в слуховом проходе и вокруг него появляется везикулярная сыпь. Отек коленчатого ганглия может привести к полному параличу лицевого нерва (синдром Рамсая Ханта).

Полный паралич лицевого нерва справа (со стороны пациента).

Пациенту было предложено улыбнуться и посмотреть вверх. Для того чтобы сравнить обе стороны, карточкой попеременно закрывайте левую и правую сторону фотографии.

На здоровой половине:

(1) лобная мышца подняла бровь вверх;

(2) щечная мышца отвела губы в сторону;

(3) подкожная мышца шеи незначительно сокращена.

С правой стороны нижнее веко опущено вследствие паралича круговой мышцы глаза.

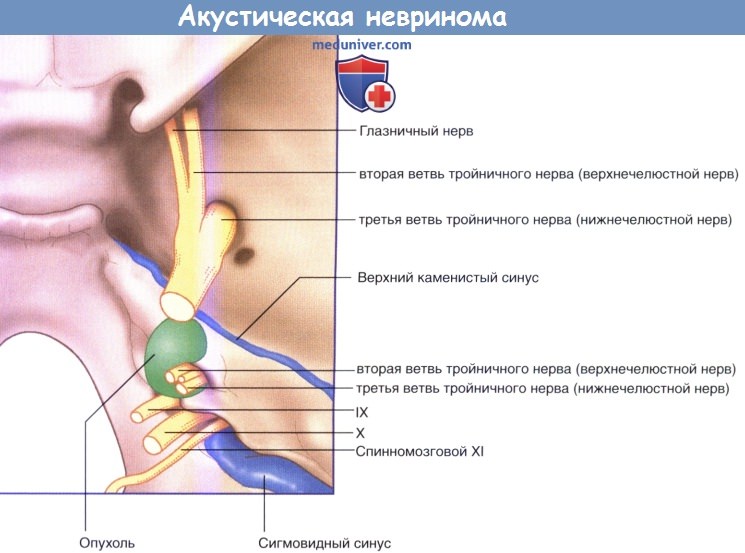

е) Синдромы поражения мостомозжечкового угла. Мостомозжечковый угол — углубление, расположенное между полушарием мозжечка и нижним краем моста. Каменистая часть височной кости, расположенная латеральнее, завершает треугольник, в верхнем углу которого лежит V черепной нерв, в нижнем углу IX и X черепные нервы. Биссектрису треугольника образуют VII и VIII черепные нервы.

Возможно сдавление одного или несколько из этих нервов различными объемными образованиями. Чаще всего встречают акустическую невриному — медленнорастущую доброкачественную опухоль, происходящую из шванновских клеток (неврилеммома). Опухоль происходит из преддверного нерва и начинает свой рост в пределах внутреннего слухового прохода, однако первые жалобы часто развиваются со стороны органа слуха, а не равновесия. Акустическую невриному необходимо подозревать у каждого пациента среднего или пожилого возраста с односторонним нарушением слуха или равновесия. Заболевание важно диагностировать на ранних сроках, поскольку хирургическое удаление опухоли, распространившейся в заднюю черепную ямку, достаточно сложное. Ранняя диагностика важна и потому, что после операции не всегда происходит восстановление нарушенных чувствительных и двигательных функций.

При отсутствии ранней диагностики симптомы и признаки заболевания развиваются достаточно типично:

• На стороне поражения возникает тиннитус—высокочастотный пищащий или жужжащий звук в ухе.

• Тугоухость, которая может постепенно прогрессировать в течение нескольких месяцев или лет.

• Периодические эпизоды вертиго. Тяжелые приступы вертиго, сопровождающиеся нистагмом, указывают на поражение ствола мозга.

• Исчезновение роговичного рефлекса — один из ранних признаков повреждения V черепного нерва опухолью, распространяющейся из внутреннего слухового прохода в заднюю черепную ямку.

• Парез жевательной мускулатуры — один из поздних признаков поражения V черепного нерва. При открывании рта челюсть отклоняется в сторону очага, поскольку сопротивление здоровой латеральной крыловидной мышце отсутствует. При пальпации можно выявить атрофию жевательных мышц.

Парез мимической мускулатуры возникает при растяжении VII черепного нерва.

• Анестезия ротоглотки свидетельствует о повреждении IX черепного нерва.

• Мозжечковые симптомы на стороне очага в верхней и нижней конечности возникают при сдавлении мозжечка.

• Признаки поражения верхних мотонейронов со стороны конечностей указывают на сдавление ствола мозга.

• Признаки повышения внутричерепного давления (головная боль, сонливость, отек зрительного нерва) свидетельствуют о нарушении тока спинномозговой жидкости в стволе мозга или вокруг него.

Акустическая невринома, прорастающая в правую заднюю черепную ямку.

ж) Резюме. Покинув свое ядро, лицевой нерв огибает ядро отводящего нерва и образует лицевой бугорок. Он покидает ствол мозга на уровне моста, входит во внутренний слуховой проход и далее вступает в длинный костный канал, который оканчивается на уровне шилососцевидного отверстия, расположенного в основании черепа. Лицевой нерв иннервирует мимическую мускулатуру, затылочную часть лобно-затылочной мышцы, стременную мышцу, шилоподъязычную мышцу и заднее брюшко двубрюшной мышцы. Верхняя часть ядра лицевого нерва получает корково-бульбарные волокна от двигательной коры обоих полушарий; нижняя часть ядра получает волокна только от противоположного полушария.

Промежуточный нерв сопровождает лицевой. От верхнего слюноотделительного ядра начинается двигательный компонент большого каменистого нерва (который через крылонебный ганглий направляется к слезным железам и железам полости носа) и барабанной струны (которая через поднижнечелюстной ганглий направляется к поднижнечелюстной и подъязычной железам). В коленчатом ганглии лицевого нерва расположены псевдоуниполярные нейроны, получающие вкусовые ощущения от неба (большой каменистый нерв) и языка (барабанная струна). Небольшое число псевдоуниполярных нейронов иннервируют кожу внутри и вокруг наружного слухового прохода.

Учебное видео анатомии лицевого нерва и проекции его ветвей

— Также рекомендуем «Глазодвигательные нервы: ядра, зоны иннервации, нарушения функции»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 20.11.2018

Источник